2013 年 46 巻 4 号 p. 289-294

2013 年 46 巻 4 号 p. 289-294

症例は66歳の男性で,1年6か月前に進行胃癌に対して,腹腔鏡下胃全摘術・D2リンパ節郭清・脾臓摘出術・Roux-en Y再建(overlap法)を施行した.外来での経過観察中に,心窩部痛が出現し当科を受診した.腹部造影CTを施行したところ,拡張した小腸の縦隔内への脱出を認め,壁の一部は造影効果に乏しく虚血が疑われた.以上の所見より,食道裂孔ヘルニアによる絞扼性イレウスと診断し,腹腔鏡下に緊急手術を施行した.術中所見では,空腸空腸吻合部より肛門側の小腸が,横行結腸を乗り越えて,開大した食道裂孔左側から縦隔内へ脱出しており,絞扼による腸管壊死が疑われた.腹腔鏡下に脱出小腸を腹腔内に還納後,小開腹下に壊死腸管を切除再建した.腹腔鏡下胃全摘術後に発生した内ヘルニアの報告は少なくないが,食道裂孔ヘルニア嵌頓による絞扼性イレウスは比較的まれであるため,若干の文献的考察を加え報告する.

近年普及しつつある腹腔鏡下手術は癒着が少ないため1),開腹手術と比較して術後の癒着性イレウスの頻度は低いとされているが2)3),一方で,内ヘルニアによるイレウスの報告が散見される.特に,腹腔鏡下胃全摘術(laparoscopic total gastrectomy; 以下,LTGと略記)における自動縫合器を用いた食道空腸吻合(overlap法など)では,吻合の際にワーキングスペースの確保のために横隔膜脚を切離し,食道裂孔を大きく開大することが必要な場合がある4)5).そのため,開大した食道裂孔を通り,腸管が縦隔あるいは胸腔内へ脱出する危険性がある.今回,LTG術後に発生した食道裂孔ヘルニア嵌頓による絞扼性イレウスに対して,腹腔鏡下に整復した症例を経験したので報告する.

患者:66歳,男性

主訴:心窩部痛

現病歴:2009年11月に胃癌(cStage IIIA)に対して,LTG・脾臓摘出術・D2リンパ節郭清・結腸前経路で挙上した空腸を用いたRoux-en Y再建(overlap法)を施行した.食道裂孔は腹側方向に切開開大していたが,横隔膜脚の切離は施行せず開胸にもなっていなかった.また,横行結腸下方で間膜の欠損(いわゆるPetersen’s defect)を縫合閉鎖していたが,食道裂孔の閉鎖や挙上空腸の縫着はしていなかった.術後経過は良好で,退院後は当院当科の外来で経過観察していたが(pT3(SS),pN2,cH0,cP0,cM0,pStage IIIA),2011年5月,心窩部痛が出現し徐々に増悪してきたため,同日,当院救急外来を受診した.

既往歴:上記,64歳時の胃癌手術以外に特記事項なし.

家族歴:特記事項なし.

入院時現症:身長157.4 cm,体重47.3 kg,体温36.1度,血圧174/90 mHg,脈拍95回/分,呼吸数20回/分,SpO2 97%(room air).腹部は膨満しており,上腹部に圧痛と筋性防御を認めた.

血液検査所見:白血球が10,800/μl,CRPが0.03 mg/dlとごく軽度の炎症所見を認めた.BUN 16.2 mg/dl,Cre 1.25 mg/dlで,血液ガス検査では,pH 7.348,BE –6.8と代謝性アシドーシスの所見であった.その他,明らかな異常所見は認めなかった.

胸腹部単純X線検査所見:軽度の心拡大を認めるほかは,異常所見は認めなかった.胸部に腸管ガス像は指摘できず,腹部にも拡張腸管像は認めなかった.

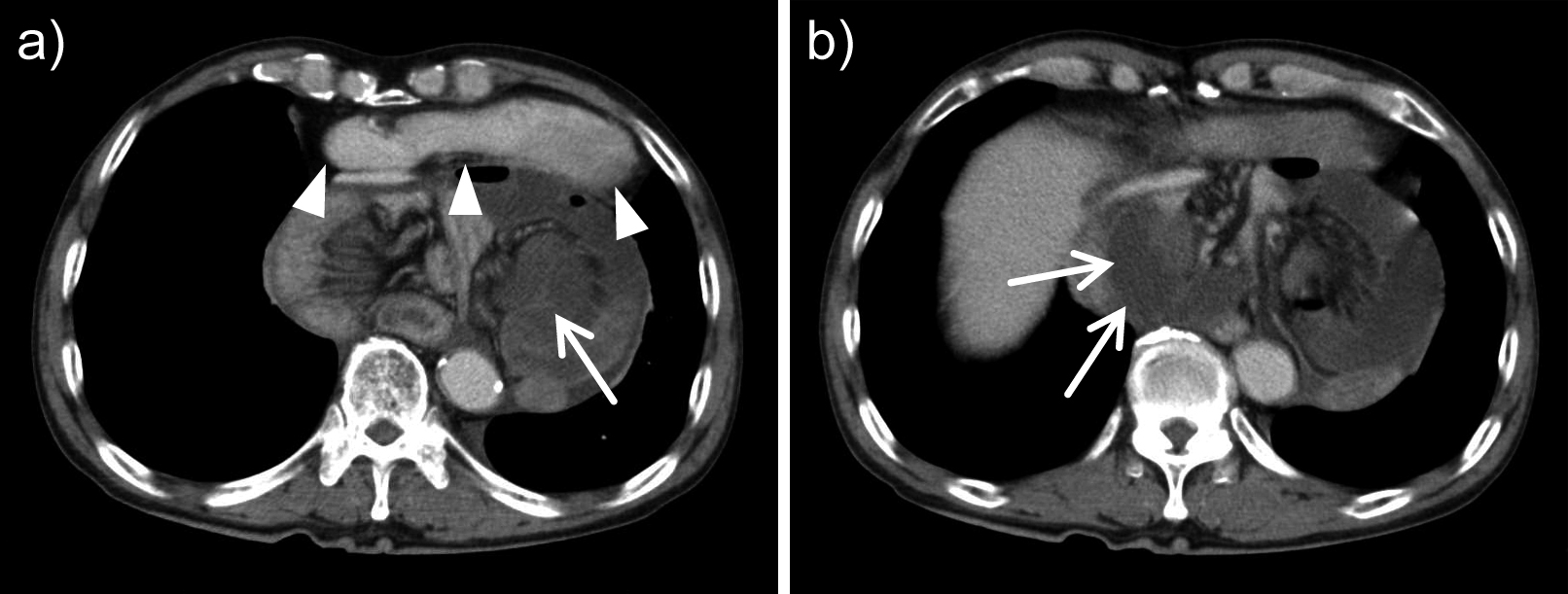

腹部造影CT所見:食道裂孔を通じて,拡張した小腸の縦隔内への脱出を認め,心臓を背側より圧排していた(Fig. 1a).また,小腸壁の一部は増影効果に乏しく,虚血が疑われた(Fig. 1b).

(a) The computed tomography (CT) showed dilated small intestine which made loops in the mediastinal space with excluding the heart in front (arrowheads). (b) The dilated intestine showed less enhancement (white arrows).

以上の所見より,胃全摘術後食道裂孔ヘルニアによる絞扼性イレウスと診断し,緊急手術を施行した.

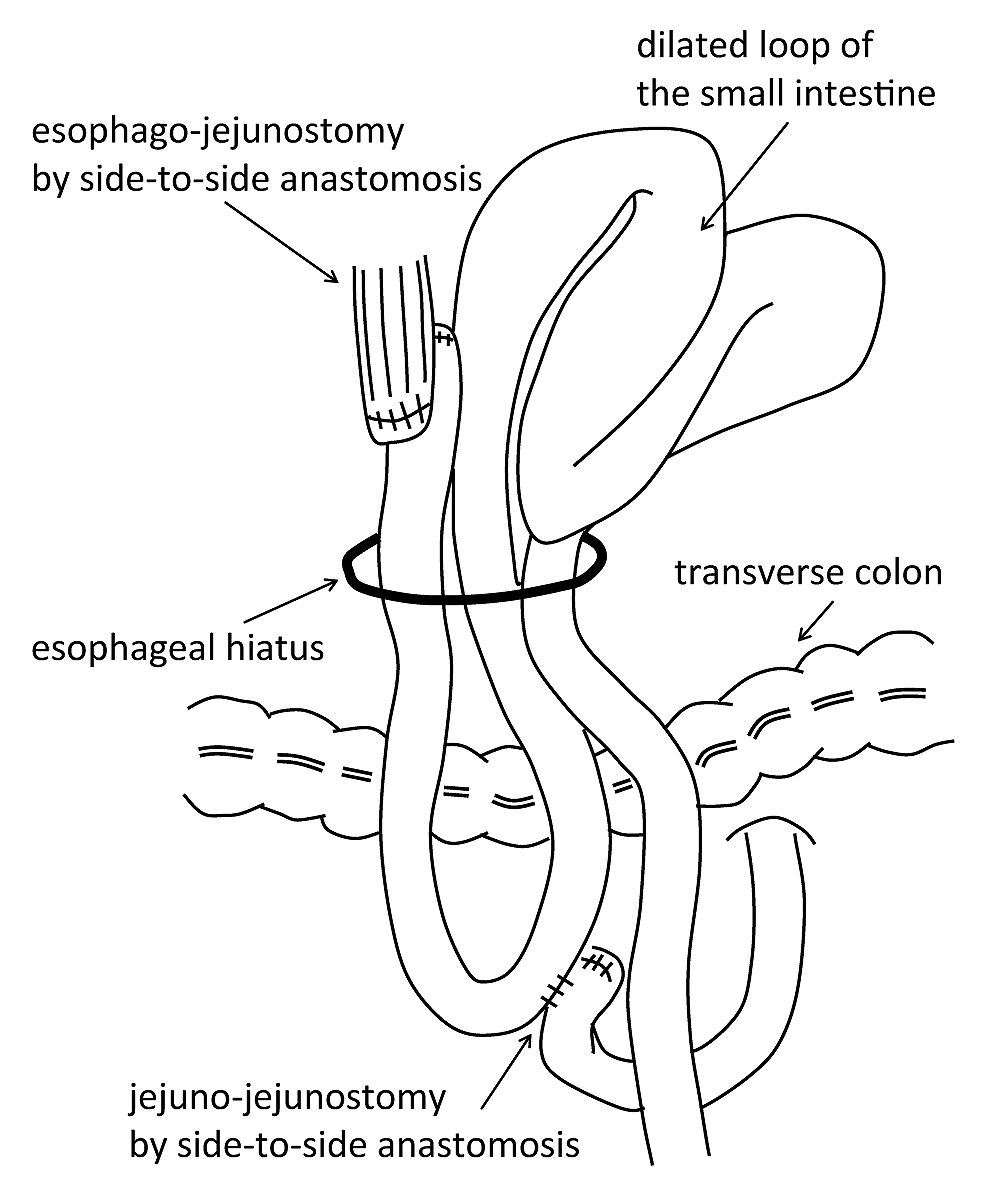

手術所見:前回の手術創を利用し,4ポート(臍部にopen trocar(12 mm),右側腹部に術者用のtrocarを2本(12 mm,5 mm),左側腹部に助手用のtrocarを1本(5 mm)挿入)で手術を開始した.腹腔内を観察すると,腹壁と腸管の癒着は認めず,小腸が食道裂孔から縦隔内へ脱出しており,脱出小腸の口側は浮腫状に拡張して暗赤色を呈していた.嵌頓腸管は,空腸空腸吻合部から約1 m肛門側の空腸で,横行結腸を乗り越え,食道裂孔左側から縦隔内へ脱出していた(Fig. 2).拡張のない肛門側小腸から順に腹腔内へ腸管を引き出し(Fig. 3a),嵌頓を整復した.その他,胃癌の播種性病変や肝転移はなかった.嵌頓した一部の腸管壁が暗赤色を示しており,絞扼による腸管壊死が疑われたため(Fig. 3b),切除する方針とした.臍部の創を4 cmの小開腹として壊死腸管を切除し,再建はfunctional end to end anastomosisで行った.拳上空腸および間膜を横隔膜脚と縫合固定した後,開大した食道裂孔(Fig. 3c)の閉鎖を行い,手術を終了した.

Schema of incarcerated hiatal hernia. The small intestine, which was 100 cm length from the Y-limb, prolapsed into the mediastinum through esophageal hiatus. Three loops of the dilated small intestine were observed in the mediastinal space.

Intraoperative findings. (a) The prolapsed small intestine was pulled back to the abdominal cavity. Change in caliber was seen at the site of obstruction (white arrow). (b) The wall of the intestine showed partial ischemic change. (c) The mediastinal space was observed through the enlarged esophageal hiatus (arrowheads).

術後経過:術後経過は良好で,術後3日目より経口摂取を開始し,11日目に退院となった.また,切除腸管には,病理組織学的にも粘膜層の出血壊死像を認めた.

近年普及しつつある腹腔鏡手術は癒着が少ないため1),開腹手術と比較して術後の癒着性イレウスの頻度は低いとされている2)3).しかし,一方で,内ヘルニア,下肢静脈血栓症,高炭酸ガス血症などの腹腔鏡手術特有の合併症も報告されている6)7).中でも内ヘルニアは,腸管の絞扼を来し緊急手術を要する場合もあるため,腹腔鏡手術後の合併症として注意すべきとされている8)~10).内ヘルニアは,腹腔内の間隙を通して腹腔内臓器が脱出する病態である.左右の傍十二指腸窩やWinslow孔といった生理的な陥凹部へのヘルニアや,外的な要因もしくは先天的な腹膜・腸間膜の欠損や脆弱部位に生じる.Roux-en-Y再建における内ヘルニアの頻度は,内ヘルニア全体の4.5%であり11),その発生は横行結腸間膜(67%),空腸間膜欠損孔(21%),Petersen’s defect12)(7.5%)の順に多いとされている13)14).食道裂孔へのヘルニアは極めてまれであり,1983年~2012年5月までに,「胃全摘」,「食道裂孔ヘルニア」をキーワードに医学中央雑誌で検索した結果,胃全摘後に食道裂孔ヘルニアを生じた報告は,会議録を5例認めるのみである.

胃全摘術後の自動縫合器を用いた食道空腸側々吻合(overlap法)の場合,吻合の際,ワーキングスペースの確保のために,横隔膜脚を切離して食道裂孔を大きく開大することが必要な場合がある4)5).そのため,開大した食道裂孔を通り,腸管が縦隔あるいは胸腔内へ脱出する危険性がある.本症例では,横隔膜脚の切離は行っていなかったが,食道裂孔を腹側方向に切開開大していた.さらに,胃全摘後の体重減少も裂孔開大の原因の一つとして推測され,本症例でも術前から7 kgの体重減少を認めていた.また,腹腔鏡手術では腸管の癒着が生じにくいため,胸腔内陰圧によって容易に腸管が食道裂孔に入り込み,嵌頓した腸管は長いループを形成し,自然に還納することが不可能な状態に陥ると考えられる.食道癌術後でも胸腔内陰圧によって挙上空腸が胸腔内に引き込まれ,胸腔内ヘルニアを生じた例が報告されている15).今回の症例も,腹腔鏡手術後で小腸が全く癒着していなかったために,胸腔内陰圧によって,小腸が広範囲に亘って嵌入してループを形成し,自然整復が困難になったものと推測される.

通常の内ヘルニアは,腹痛や嘔吐などの理学的所見やCT などの画像所見,また腹腔鏡で偶然に発見されることが多い9)11).胸腔内のヘルニアであれば,胸部単純X線検査で診断可能な場合もあるが,本症例では腸管が心陰影と重なっていたため,異常は指摘できなかった.診断には腸管虚血の評価も含めて,CT が有用であり,ヘルニア内容物,ヘルニア門の位置などを推定することができる16).しかしながら,本症例のように嵌頓を起こし急激に症状が進行することがあるため,LTG術後は,常に内ヘルニア発症のリスクを念頭に置き,疑わしいときには早急にCTを行うことが重要であると考える.

内ヘルニアと診断がついた場合,自然整復することはまれであるため,原則的には外科的治療の適応となる17).また,腸管の絞扼・壊死を認めることがあるため,早期に診断して治療を開始することが重要である.絞扼・壊死のない待機手術に関しては,ヘルニア部位が画像上同定できない,あるいは腹腔鏡でのアクセスが困難な場合を除いては,腹腔鏡下での治療が選択されていることが多い18).通常内ヘルニアを発症する症例においては,癒着は軽度であることが多く,鏡視下での修復術がよい適応であると考えるが8),腹腔鏡では全体視ができないためにヘルニア門の同定やヘルニアの方向が診断できないこともある.術中に確実に診断できない場合には,直視下の操作に切り替えることを躊躇すべきではない.また,浮腫や虚血などにより腸管壁が脆弱になっているため,鉗子操作は愛護的に行うように注意する必要がある.

また,本症例のような胸腔内ヘルニアに限ると,開胸・開腹を含めた胸腔と腹腔からの2種類のアプローチ法がある.これらを比較した報告では,胸腔内ヘルニア,特に,食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡手術は,開腹・開胸と比較して低侵襲で,合併症,手術死亡,再発率においても変わりないことが示されている19).また,胸腔鏡アプローチでは,脱出臓器によってスペースが取れずにヘルニア門が確認しづらいのに対して,腹腔鏡アプローチでは,ヘルニア内容物の還納後の状態や臓器損傷の有無を確認できるため,後者のほうがより良いと考える.

本症例はまれではあるが,今後LTGの普及に伴い,胃全摘後の食道裂孔ヘルニア嵌頓の発生頻度が高まることが予想される.予防策として,食道裂孔の縫縮や挙上腸管の固定,裂孔への横行結腸の縫着などが考えられ,今後は対策を講じる必要があると思われる.さらには,横隔膜脚の萎縮による裂孔の開大を避けるために,下横隔動静脈の温存にも努める必要があると考える.

利益相反:なし