2015 年 48 巻 2 号 p. 158-164

2015 年 48 巻 2 号 p. 158-164

潰瘍性大腸炎は大腸内容や炎症が逆流しbackwash ileitis(以下,BWIと略記)と呼ばれる回腸炎を来すことがある.今回BWIを伴い回腸穿孔を来した症例を経験した.症例は82歳の女性で,2年前に直腸穿孔でHartmann手術を施行した.今回血便で入院し全大腸型潰瘍性大腸炎と診断された.血便が続き貧血と血圧低下を認め,大腸亜全摘,回腸ストマ造設を行った.この際,回腸末端に炎症と潰瘍を認めたが十分な切除は行わなかった.術後6日目に創部より腸液様排液を認め,小腸穿孔を疑い術後8日目に再手術を施行した.回腸末端に多発潰瘍と2か所の穿孔を認め,正常粘膜部位まで切除し小腸ストマを再造設した.術後集中治療室で加療を続けたが全身状態は悪化し再手術後14日目に死亡した.BWIは手術時に診断されることが多いが適切な治療法は確立されていない.本症例では初回手術時に炎症の及んだ小腸を十分に切除すべきであったと考えられた.

潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis;以下,UCと略記)は病変が大腸に限局することが特徴とされるが,backwash ileitis(以下,BWIと略記)として知られる回腸炎を伴うことがある1)~3).今回,我々はBWIを伴う全大腸型UCに対して大腸亜全摘術後に,回腸穿孔を来した症例を経験したので報告する.

患者:82歳,女性

主訴:血便

既往歴:大腸憩室出血(4年前,当時の下部消化管内視鏡検査所見では,S状結腸に多発憩室を認めたが,その他は異常所見を認めなかった.),直腸穿孔(2年前,下血の精査目的に下部消化管内視鏡検査を施行した.血液,便が多量で観察困難であり,S状結腸から内視鏡を進める際に腹痛の増強あり途中で終了した.終了後にCTで消化管穿孔と診断され,Hartmann手術を施行した.切除した直腸S状結腸標本は,径1.0 cmの穿孔と多発する憩室を認めた.憩室粘膜は周囲に比べて強い炎症細胞浸潤を認めた.憩室周囲の粘膜に潰瘍は認めなかった.),左下肢深部静脈血栓症(直腸穿孔術後に発症し,IVCフィルター留置と抗凝固療法を施行した.)

内服:ワルファリンカリウム

現病歴:前日からの持続する血便を主訴に当院救急外来を受診し,消化器内科入院となった.当初,憩室出血が疑われ,ワルファリンカリウム休薬と絶食で保存的加療を行った.精査目的に下部消化管内視鏡検査を検討したが,直腸穿孔の既往があり,本人,家族の同意が得られず施行しなかった.出血は第7病日あたりから落ち着いたが,発熱と炎症反応の上昇を認めた.血便,泥状便,発熱,腹痛から感染性腸炎の可能性を考慮し,抗生剤加療したが下痢,炎症反応の改善を認めなかった.第19病日に再度血便を認めたため,同日インフォームドコンセントを得たうえで下部消化管内視鏡検査を施行した.結腸ストマから盲腸にかけて全結腸に多発潰瘍を認めた.感染性腸炎の可能性が否定できずステロイドは使用せずに対症療法を続けた.第23病日に判明した糞便検査の結果,感染性腸炎を示唆する所見を認めなかった.同日,下血と血圧低下を認め,輸血,輸液で改善が得られたが,下血が続いた.第28病日に直腸内視鏡検査を施行し,残存直腸にも全周性の炎症を認め,潰瘍性大腸炎と診断され,手術目的に当科紹介となった.

身体所見:体温39.2°C,心拍数85回/分,血圧108/50 mmHg.口腔内に多発するアフタ性潰瘍を認め,結腸ストマ周囲に壊疽性膿皮症を認めた(Fig. 1).両眼の軽度視神経乳頭萎縮を認めた.

Pyoderma gangrenosum is found around the colon stoma.

血液検査所見:CRPは徐々に増加し,アルブミンは徐々に低下した.貧血に対しては赤血球濃厚液を輸血した(Table 1).

| On the hospital day | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| On admission | 7th | 14th | 21st | 28th | |

| albumin (g/dl) | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |

| CRP (mg/dl) | 8.4 | 5.2 | 12.9 | 13.5 | 17.7 |

| WBC (×103/μl) | 6.15 | 5.86 | 6.38 | 9.12 | 5.42 |

| hemoglobin (g/dl) | 8.7 | 9.3 | 7.6 | 6.1 | 8.0 |

| hematocrit (%) | 28.8 | 29.1 | 24.0 | 18.8 | 24.1 |

| platelet (×103/μl) | 242 | 286 | 277 | 214 | 163 |

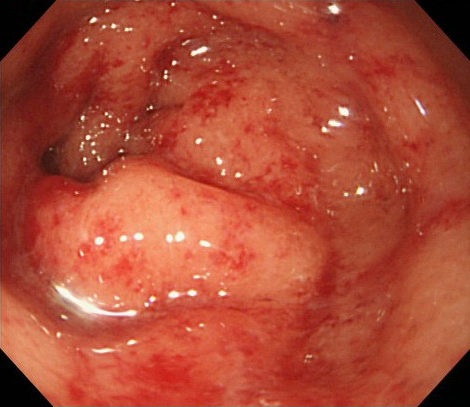

下部消化管内視鏡検査所見:ストマから盲腸にかけて全結腸に多発する縦走潰瘍を認めた.一部筋層が露出し,残存した粘膜は浮腫状であった(Fig. 2).

Endoscopy of the lower gastrointestinal tract shows multiple longitudinal ulcers in the entire colon from the stoma to the cecum. The muscular layer is partly exposed. The residual mucosa is edematous.

病理組織学的検査所見(生検):びらんと潰瘍を伴う粘膜で,陰窩の萎縮と杯細胞数の減少があり,cryptitis,cryptal abscessを伴っていた.免疫組織化学検査を行い,サイトメガロウイルス感染を示唆する所見は認めなかった.

直腸内視鏡検査所見:全周性に粘膜浮腫,発赤,点状出血を認めた.潰瘍は認めなかった(Fig. 3).

Endoscopy of the rectum shows circumferential mucosal edema, redness, and petechia. No ulcers could be observed.

以上から,第28病日にUC(病変の広がりによる分類:全大腸型,病期の分類:活動期,臨床的重症度:急性劇症型,活動期内視鏡所見による分類:強度,臨床経過による分類:急性劇症型,病変の肉眼所見による特殊型分類:偽ポリポーシス型)4)と診断した.持続する出血により輸血を要し,血圧低下を認めたため第29病日に手術を施行した.

手術①:左下腹部の結腸ストマは,周囲の壊疽性膿皮症の部位を合併切除するように閉鎖し,中腹部正中切開で開腹した.盲端となっている直腸はそのままとし,大腸亜全摘を行った.右下腹部で回腸ストマを造設する際,回腸粘膜に潰瘍を認めたため,10 cm程度回腸を追加切除した.口側断端の粘膜は炎症性に硬化を認めたが,大腸亜全摘とストマ造設による減圧で回腸の炎症は改善すると判断し,その部位で回腸ストマを造設し手術終了した.手術時間は344分,出血量は1,510 gであった.

病理組織学的検査所見:回腸末端からS状結腸に至るまで広い範囲で縦走潰瘍を認め,pseudopolyposisを認めた.腸管は短縮,壁は菲薄化し,内腔は不規則に拡張していた.潰瘍面では炎症性肉芽組織が露出しており,漿膜表面まで炎症細胞浸潤が及んでいた.Pseudopolyp部では腺管のdistortionやcryptitis,cryptal abscessが見られ,潰瘍性大腸炎に矛盾しない所見であった(Fig. 4A, B).

A) a longitudinal ulcer is found widely from the terminal ileum (arrows show ileocecal valve) to the sigmoid colon, and pseudopolyposis is observed. The shortened intestinal tract, thinning of the wall, and irregularly expanded lumen are shown. B) histopathological findings: on the ulcer side, inflammatory granulation tissues are exposed, and inflammatory cells infiltrate into the serosa surface. In the area of pseudopolyp formation, distortion of the gland ducts, cryptitis, and cryptal abscess could be observed, which were consistent with findings of ulcerative colitis.

手術①の術後経過:術後,呼吸循環状態は徐々に改善傾向が見られたが,回腸ストマからの排液は少なかった.術翌日より結腸ストマ閉鎖創周囲に発赤,硬結を認め,徐々に拡大し,創部は離開した.術後6日目に結腸ストマ閉鎖創から腸液様の排液を認め,小腸穿孔を疑った(Fig. 5).創部を開放洗浄したが,CTで右下腹部に液体貯留を認め(Fig. 6),血圧低下,尿量低下を伴い,保存的加療では改善が難しいと判断し,術後8日目に手術を施行した.

On postoperative day 6, intestinal juice-like drainage was observed at the closed wound after colostomy, and a small intestinal perforation was suspected.

CT: fluid accumulation can be observed in the right lower quadrant.

手術②:正中創の縫合糸を抜糸し,開腹した.腹腔内は腸液が貯留していた.癒着により腸液は右側に限局していた.回腸ストマの固定糸を抜糸し,剥離した.回腸ストマから口側に5 cm,20 cmの部位の小腸に穿孔を認めたため,これを含むように小腸を切除した.切除した小腸を観察したところ,口側断端まで粘膜の炎症と多発潰瘍が広がっていた.粘膜の炎症の範囲は,漿膜面からは判断がつかなかったため,十分な距離の小腸を切除し,切除断端が正常粘膜であることを確認した.残存小腸はトライツ靭帯から約110 cmであった.残存小腸の肛門側断端で,右下腹部の同じ部位に小腸ストマを再造設して手術を終えた.手術時間は164分,出血量は660 gであった.

病理組織学的検査所見:肛門側断端から口側に5 cm,20 cmの部位の小腸に穿孔を認め,遠位側30 cm程度まで多発潰瘍を認めた.それより口側はほぼ正常粘膜であった(Fig. 7).

A perforation in the small intestine on the oral side, 5 cm and 20 cm from the anal stump (arrows). Multiple ulcers are found approximately 30 cm on the distal side, from which the oral side revealed mostly normal mucosa.

手術②の術後経過:術後,集中治療室で人工呼吸管理,持続的血液透析濾過法,抗生剤投与などで全身管理を行ったが,腹膜炎の感染コントロールがつかず,腎不全,呼吸不全が進行し,2回目の術後14日目に死亡した.

UCの病変は通常大腸に限局するとされるが,回盲弁機能不全による大腸内容の逆流により逆流性回腸炎を来すことがあり,BWIと呼ばれる1)~3).McCreadyら5)が回腸病変を伴うUC 29例を検討し,BWIの概念が確立したとされる.頻度はUCの8~28.9%1)~3)5)6)とされ,UCにおける回腸炎はまれではなく2),そのほとんどが全大腸型UCに合併している1)~3)5)6).炎症の範囲はBWIの定義が定まっておらず,BWIと診断した方法により差異がある1)が,諸家の報告では,1~29 cm(平均9.8 cm)1),4~45 cm(平均20 cm)5)とされ,自験例の30 cmもその範疇と考える.また,発癌や術後回腸囊炎,原発性硬化性胆管炎との関連も注目されている6)~8)が,その臨床的意義や対処についてはまだ確立されていない.BWIにより回腸穿孔を来した報告は少なく,医学中央雑誌で1983年から2014年4月までで,「潰瘍性大腸炎」,「backwash ileitis」,「回腸穿孔」をキーワードに検索(会議録除く)したところ,本邦での報告は1例のみであった9).また,PubMedにおいて1950年から2014年4月までで「ulcerative colitis」,「backwash ileitis」,「ileal perforation」をキーワードに検索(会議録除く)してもOkitaら10)の2例報告のうち1例のみであった.さらに,その参考文献などから可能なかぎり検索した結果,McCreadyら5)が5例,Markowitz11)が2例の小腸穿孔を伴ったUCを報告しているのみであった.

UC増悪時には内視鏡で回腸末端まで観察することが少なく,手術の際にBWIが初めて発見されることが多いとされる12).手術の際に,発見されたBWIをどう対処するかはまだ確立されていない.Okitaら10)は術前血行動態の安定した10歳男児の重症全結腸型UCに対して,手術時にバウヒン弁から口側15 cmの部位に穿孔を認めたが,永久人工肛門を避けるために回腸病変を切除せずに結腸亜全摘と穿孔部直上でのend-loop ileostomy造設を施行している.回腸炎が改善した後に,restorative proctectomyとileal pouch-anal anastomosisとcovering ileostomy造設を行い,その後ストマ閉鎖を行うという三期的手術を行っている.術後の消化管機能温存やQOLを考慮すれば切除しないほうがメリットが大きく,明確な理由なしに病変腸管を犠牲にすべきではなく,回腸病変は可逆的であり永久人工肛門を避けられる可能性があると述べている.また,内科的治療が奏効したBWIの症例も報告されている13).しかし,McCreadyら5)は,BWIの回腸穿孔は致死率の高い重大な合併症であり,報告した回腸穿孔5例のうち4例はileostomy造設後に穿孔しているため,術中に回腸の炎症の有無と範囲を明確にし,その範囲を十分に切除し,炎症に罹患した部位で回腸ストマを造設することは避けるべきであると述べている.

では実際にどの症例は回腸を温存し,どの症例は切除すべきかということが問題となる.全身状態が良好な場合や,若年でQOLの低下を極力避けたい場合などは,回腸を温存する選択肢を検討してもよいのかもしれない.しかし,この場合,術後回腸穿孔の可能性は十分に念頭においておく必要がある.自験例のように高齢で,術前の血行動態が不安定であることなど,回腸穿孔を起こした際に致命的となるリスクが高い場合は,病変腸管の切除を積極的に考慮すべきであろう.自験例では,1回目の手術の際に潰瘍部での回腸ストマ造設を避けるために追加切除を行ったが,炎症の及んでいる範囲を十分に切除しなかったことが反省すべき点と考えている.切除範囲は,術中漿膜面からは粘膜の炎症の範囲を判断することが困難なため,粘膜面を十分に観察したうえで決定するべきである9).また,可能なら,術前に小腸内視鏡やカプセル内視鏡で病変の有無や範囲を把握することも考慮したい.

ところでUCは通常,大腸を全摘すれば完治する14)とされているが,BWIを伴う場合はこのかぎりではない.五十嵐ら1)はBWIを伴う症例は術後小腸炎の発生頻度が高く,切除標本の回腸側断端に炎症が見られない場合も機序不明だが術後小腸炎が発症していることについて言及している.盲腸に炎症のないUCにも回腸炎を認めることがあり,Yamamotoら3)はこれをnon-backwash ileitisと呼び,Haskellら2)はこれについてUCの回腸炎の病因がわかるまではbackwashという言葉を使うべきではないとさえ述べている.盲腸に炎症のない回腸炎を認める症例では壊疽性膿皮症や関節炎などの腸管外合併症の併存例が多く,回腸炎は全身の炎症反応として現れている可能性がある3).すなわち,全身の炎症反応が強い場合には逆流とは異なる機序で回腸炎を来す可能性があり,大腸切除後も回腸炎に注意を要することになる.術後に治療を要するとすれば,ステロイドや免疫調整剤4)の他,回腸炎の粘膜で上昇しているとされるIL-1β,IL-6,IL-8,TNF-αなどのサイトカイン3)が白血球除去療法により低下することも示されており15),有効な可能性が示唆される.

利益相反:なし