2019 年 52 巻 9 号 p. 504-512

2019 年 52 巻 9 号 p. 504-512

外傷性膵十二指腸損傷において膵頭十二指腸切除(pancreaticoduodenectomy;以下,PDと略記)が必要となる症例は,重篤な全身状態を呈することが多く,複数回の手術が必要となることも少なくない.症例は39歳の男性で,大型ミキサーにはさまれ,胸腹部に多発外傷を負い当院へ救急搬送された.当初はdamage control surgery(DCS)を行ったが,遅発性に十二指腸壊死・穿孔を生じた.PDを行ったものの,著明な腸管浮腫のため,一期的な消化管再建が施行できず,膵管と胆管は完全外瘻とし,約18週後に消化管再建術を施行した.膵臓および胆管断端は瘢痕組織に覆われ,剥離後の再建による膵液瘻の発生が危惧されたため,外瘻としていたtubeを空腸に内瘻化した.膵液漏の発生なく,自宅退院となったが,頻回の胆道感染や膵外分泌機能不全を生じたため,受傷日から591日目に消化管再々建術を行った.PD後の二期再建の報告は散見されるが,稀有な臨床経過をたどった貴重な症例と考え,ここに報告する.

A 39-year-old man was caught inside a concrete mixer machine and admitted to our hospital presenting with multiple thoracoabdominal trauma. We performed damage control surgery (DCS) to control the intra-abdominal hemorrhage. Although the retroperitoneal hematoma around the pancreas head and duodenum was observed, we could not find any evidence of pancreatic duct injury or duodenal perforation. Three days later, delayed duodenal perforation and necrosis occurred and we tried to perform pancreaticoduodenectomy (PD). However, we could not carry out all gastrointestinal reconstructions due to significant intestinal tract edema. We then inserted external pancreatic and biliary drainage catheters palliatively. Eighteen weeks later, we tried to perform delayed gastrointestinal reconstruction surgery. The stump of pancreas and common hepatic duct were covered with very firm scar tissue, which was difficult to peel. To avoid complications associated with postoperative pancreatic fistula (PF), we did not reconstruct but performed conversions from two external drainage catheters to internal drainage catheters. Due to this reconstruction method, the patient could avoid PF and was discharged from hospital. However, he frequently suffered from other complications including cholangitis and chronic pancreatitis. Therefore, we performed re-reconstruction surgery on the 591st day after his first admission. Although there have been reported cases of delayed gastrointestinal reconstruction after PD, the clinical course of this present case was rare, and we thought it should be recognized.

腹部外傷において,膵十二指腸合併損傷は比較的まれであるが,多臓器損傷を伴い,救命困難な症例も多い.欧米では銃創などの鋭的損傷が多いが,本邦では交通外傷などの鈍的損傷が多数を占めている1).損傷部位やその重症度によって救命のためには膵頭十二指腸切除(pancreaticoduodenectomy;以下,PDと略記)が必要となることがあるが,循環動態が不安定な状況においては,その解剖学的複雑性や手術侵襲が高度であることにより一期的切除・再建を行うことが困難で,複数回の手術を要することも少なくない.

患者:39歳,男性

主訴:上腹部痛,背部痛

現病歴:工事現場で作業中,大型ミキサーに体幹をはさまれ,上腹部痛,背部痛を訴え,受傷30分後に当院へ救急搬送となった.

入院時現症:意識清明で四肢麻痺を認めないものの,疼痛のため仰臥位が困難であった.血圧90/50 mmHg,脈拍120回/分,呼吸数40回/分,SaO2 96%(酸素10 l/分投与下).Morrison窩でfocused assessment with sonography for trauma陽性の所見を認めた.

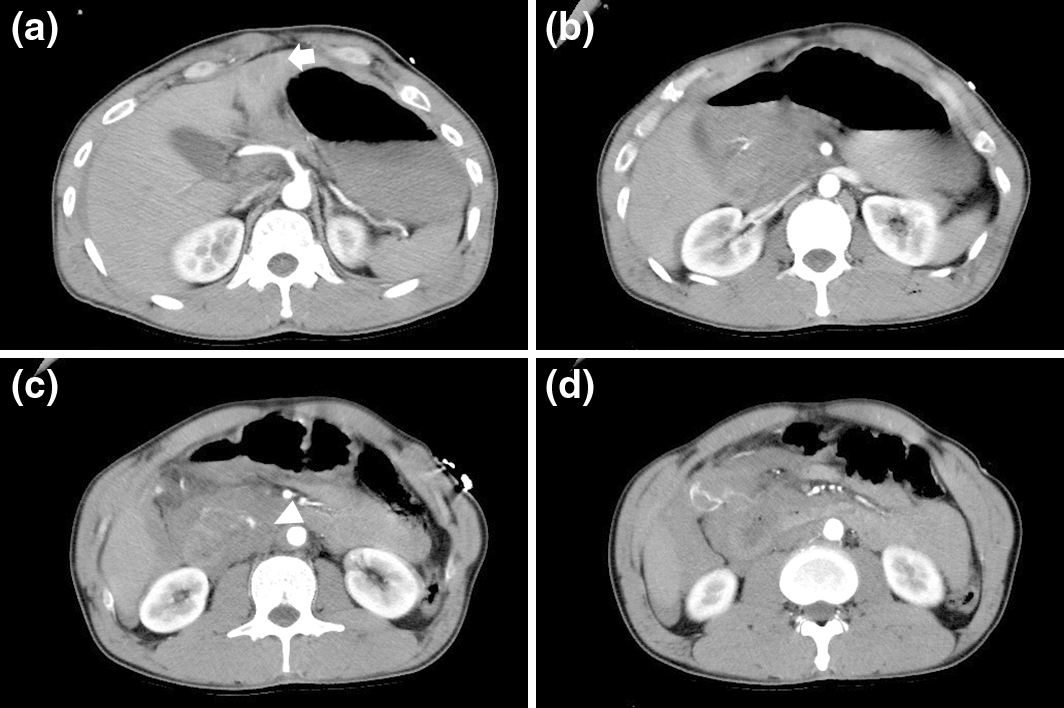

腹部造影CT所見:膵鉤部周囲の後腹膜血腫と,下膵十二指腸動脈(inferior pancreaticoduodenal artery;以下,IPDAと略記)からの出血を認めた.肝外側区域にIIIa型の肝損傷が疑われ,肝表面からMorrison窩中心に液体貯留を認めた(Fig. 1).同時に,両側肺挫傷,多発肋骨骨折および胸椎破裂骨折などの所見が認められた.

Contrast enhanced CT revealed retroperitoneal hematoma and free intraperitoneal blood around the pancreas head and duodenum (b, d). Liver injury was doubted in the left lateral segment (arrow) (a) and the inferior pancreaticoduodenal artery was ruptured (arrowhead) (c).

手術所見:Interventional radiology(以下,IVRと略記)にてIPDAの止血は得られたが,処置中に腹部コンパートメント症候群(abdominal compartment syndrome;以下,ACSと略記)を発症し,受傷330分後に緊急開腹術となった.膵鉤部の挫滅とII型肝損傷を認めたが,止血困難にてdamage control surgery(以下,DCSと略記)を行い,病室へ帰室した.

翌日に全身状態は安定したため,再開腹しガーゼを除去した.腹腔内の止血は得られていた.十二指腸に壁内血腫を認めたが,穿孔は認められなかった.閉腹困難で,vacuum packing closure(以下,VPCと略記)法による一時的閉腹とした.

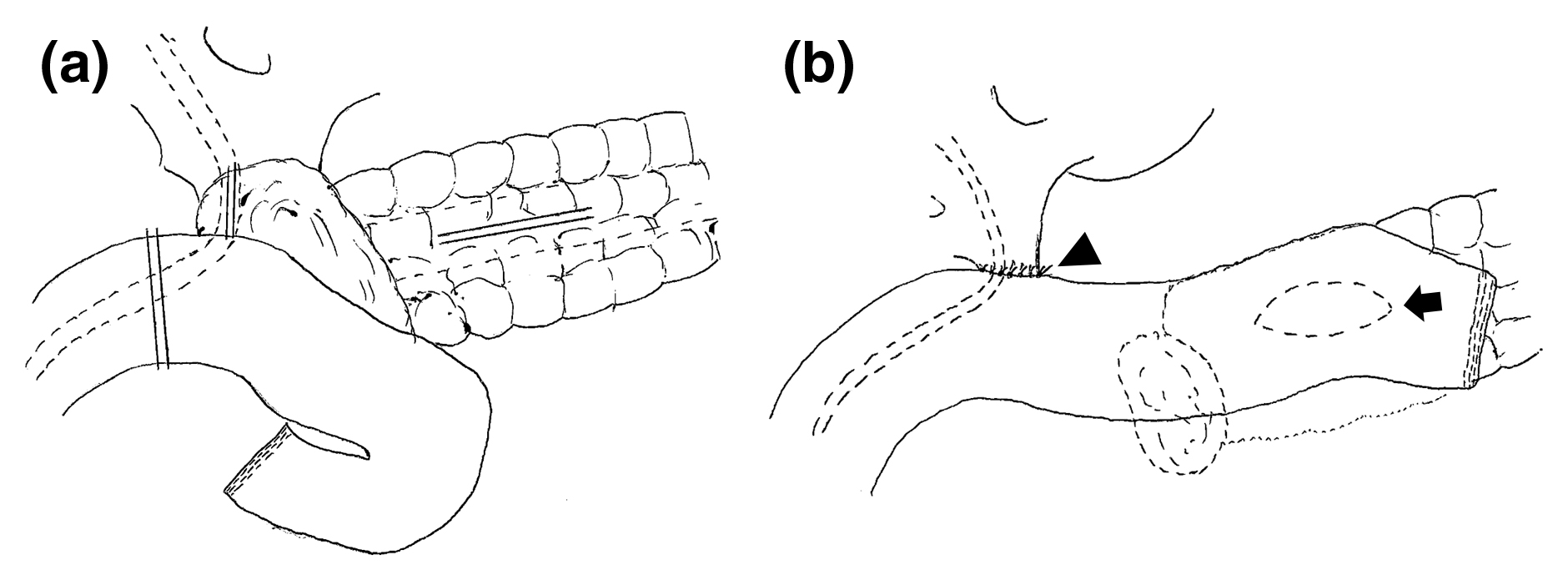

再々手術所見:受傷72時間後に膵前面に留置していたドレーンの性状が胆汁様に変化し,3回目の開腹術となった.下行脚を中心に十二指腸の壊死と穿孔を認めた(Fig. 2).全身状態は比較的安定していたため,PDを行った.ただし,腸管浮腫高度のため,消化管再建は困難であり,胆汁は7.5 Frの節付き膵管tube,膵液は6 Frの節付き膵管tubeにて完全外瘻とし,胃管留置の状態で,再びVPC法による一時的閉腹とした(Fig. 3).

(a) Intraoperative findings of the PD. The necrosis range of the duodenum was between the 2nd and 4th portions. A small duodenal perforation (arrow) was observed in the 2nd portion. (b) Resected surgical specimen. The duodenum showed extensive necrosis with perforation (arrow) in the 2nd portion. The papilla of Vater (arrowhead) was not injured.

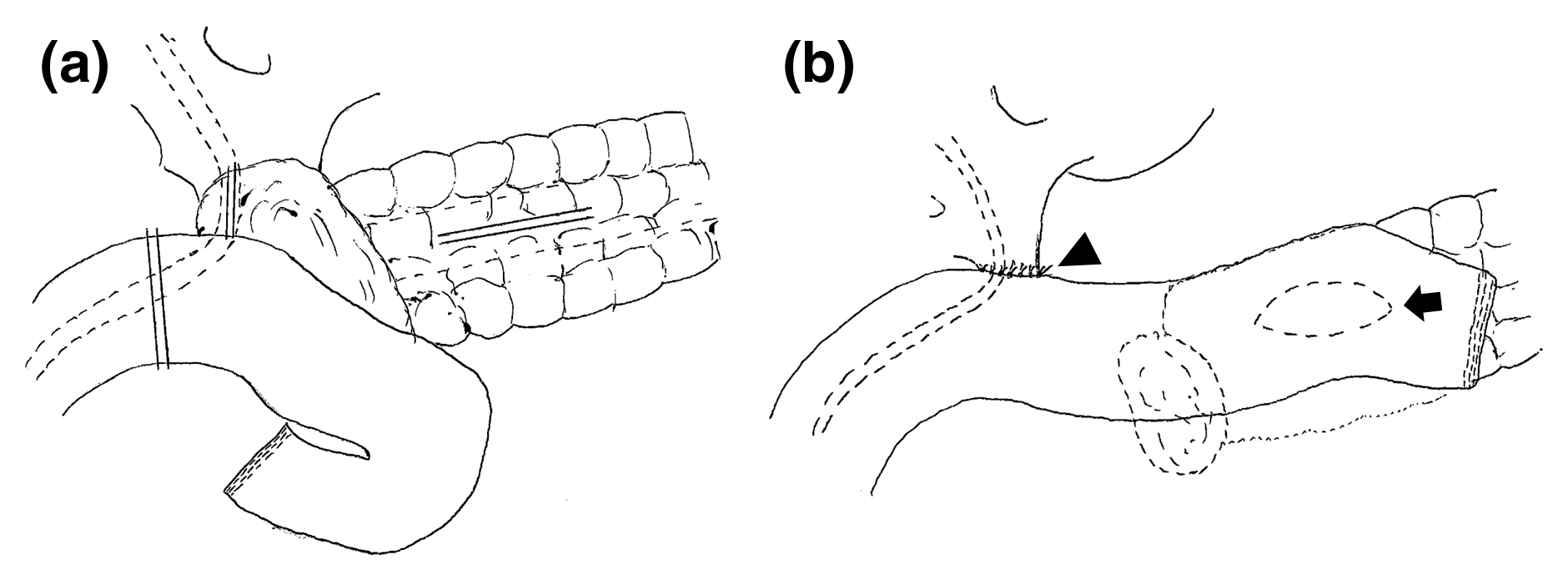

We tried to perform PD, but could not carry out all gastrointestinal reconstructions due to significant intestinal tract edema. The hepatic duct and pancreatic duct were catheterized and exteriorized, and a nasogastric tube was inserted (a). The arrow indicates the tube that was inserted into the pancreatic duct (b).

浮腫の改善を待って1週間後に4回目の開腹術を行った.このままでは経腸栄養が不可能であるため,胃空腸吻合や腸瘻の造設だけでも施行するつもりで手術に臨んだが,腸管の癒着と浮腫のため消化管再建は困難と判断され,腹壁閉鎖(皮膚のみの縫合)を施行するにとどまった.

術後経過:腹壁の安静のため,しばらく人工呼吸器管理を要した.第18病日に気管切開術を施行し,第27病日に人工呼吸器を離脱した.

第43病日に胸椎破裂骨折に対し,脊椎安定化術が施行され,以後は体動制限なくリハビリが可能となった.腸管の使用は不可能であったため,完全静脈栄養にて管理を継続した.

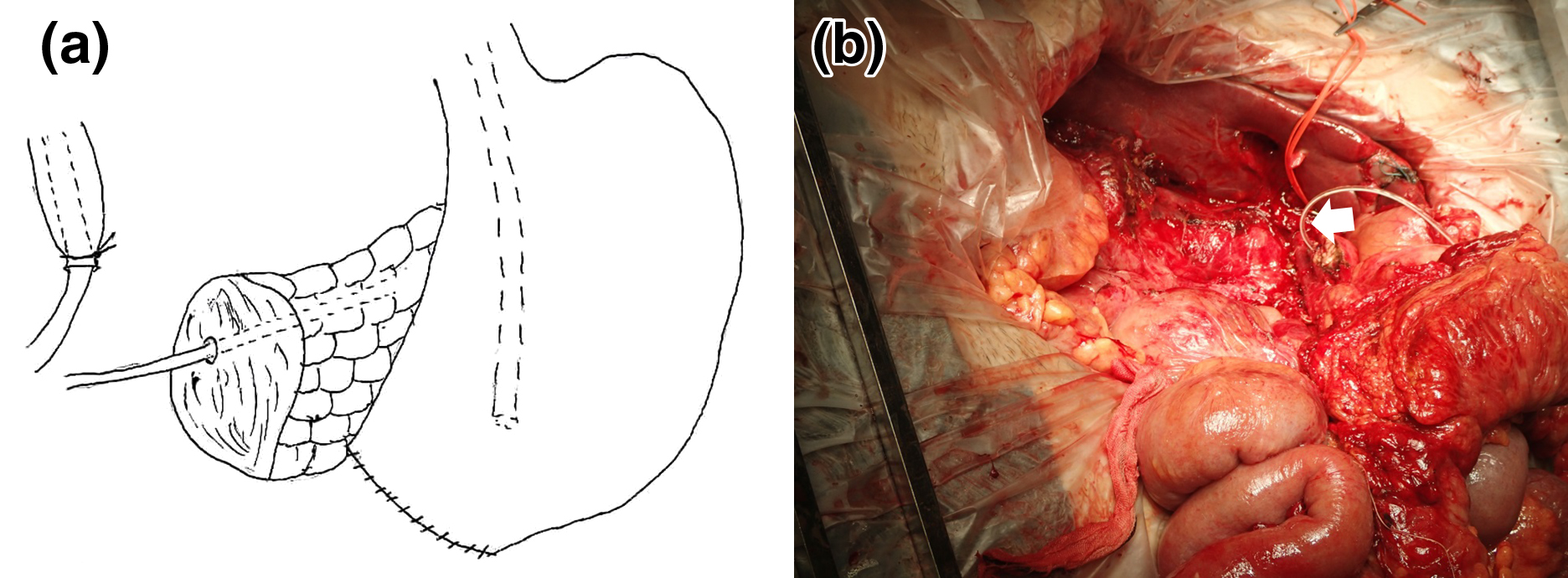

消化管再建術:第126病日に消化管再建術を施行した.腹腔内は広範な癒着を認めたものの,剥離は可能であった.しかし,膵臓および胆管の断端は硬い瘢痕組織に覆われており,その中を2本の外瘻tubeが近接して貫通している状態だった.膵臓や胆管の断端を露出するためには,tube周囲の瘻孔を含めた瘢痕組織の除去を要すると考えられた.しかし,膵臓はsoftであり,腸管も長期間使用していない状況で,通常の膵空腸吻合での術後膵液瘻の発生はほぼ必発と考えられた.そこで,あえて瘢痕組織を破壊せず,外瘻としていた2本のtubeを空腸に内瘻化し,膵臓および胆道再建を行うこととした.胃空腸吻合術と腸瘻造設術は通常通り行い,Child変法での再建の形となった(Fig. 4).

Intraoperative findings of the delayed gastrointestinal reconstruction surgery. The stump of pancreas and common hepatic duct were covered with very firm scar tissue (arrow). Two external drainage tubes inserted at previous surgery were converted to internal drainage tubes and the other end placed into the jejunum (a). We carried out gastrojejunostomy and tube jejunostomy as usual (b).

再建術後経過:術後膵液漏の発生は認めなかったが,術後約2週間で発熱を認めたため,画像検査を行ったところ,肝内胆管の拡張を認めた.胆管炎と考え,抗菌薬治療を開始した.しかし,胆管炎の改善は芳しくなく,黄疸も認められるようになり,胆道内瘻化tubeが閉塞しているものと考えられ,肝右葉前区域胆管にPTCDを留置した.黄疸および胆管炎が改善した後,内視鏡的に,当初入っていた7.5 Fr内瘻化tubeを抜去し,PTCDを10 Fr内瘻化tubeに交換し,先端を空腸内まで誘導した(Fig. 5).その後は黄疸の再発や進行を認めず,内瘻化tubeを皮下に埋め込んだ状態で,受傷後199日目に自宅退院となった.

The details of the exchanging methods of a biliary drainage tube (arrows). After PTCD (a), a primary internal drainage tube was removed using an upper gastrointestinal endoscope (b and b'). After a guidewire was inserted into the jejunum through in the PTCD tube (c), we exchanged the PTCD tube to a 10 Fr internal biliary drainage tube (d and d'). An internal drainage tube of the pancreatic duct (arrowheads) was kept as it was.

その後,外来で経過観察となったが,1~2か月間隔で胆管炎を起こし,そのたびに内瘻化tubeの交換が必要となった.また,膵管に入っていた内瘻化tubeが空腸内へ逸脱し,次第に膵管の拡張やリパーゼの上昇および背部痛などが出現するようになった(Fig. 6).

Contrast enhanced CT revealed high dilatation of the pancreatic duct (arrowheads) and wall thickening of the bile duct (arrow).

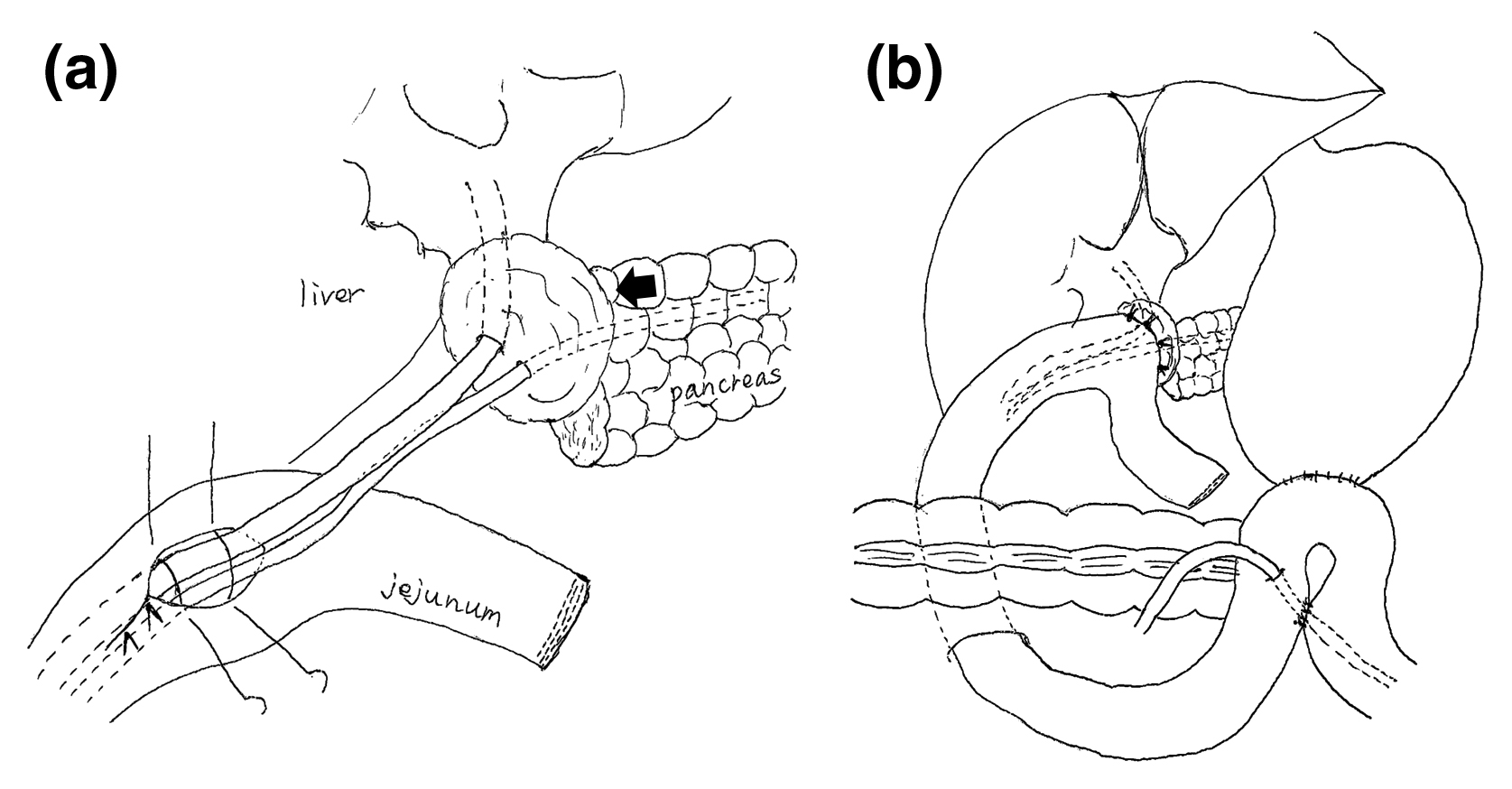

再消化管再建術:初回手術から591日目に6回目の開腹術となった.膵管はUSで確認すると直径1.5 cm大で,膵実質は硬化しており,膵管空腸側々吻合術の方針とした.挙上空腸を含めた瘢痕組織を切除した後,その肛門側の挙上空腸をそのまま挙上して膵再建を行った.さらに,胆管断端を再建可能な状態に露出し,通常の胆管空腸吻合を行い,胆管ステントとしてPTCDをおき,一旦,胆汁外瘻の状態としておいた(Fig. 7).術後は一過性の胆汁瘻および膵液瘻を認めたものの,保存的に改善した.その後,PTCDをクランプしても問題のないことを確認した後に抜去し,現在tube freeの状態で外来経過観察中である(Fig. 8).

Intraoperative findings of the re-reconstruction surgery. The pancreas was hardened and pancreatic duct was dilated (a). We performed side-to-side anastomosis of the pancreas and jejunum (arrow), and did not resect the scar tissue of the stump of the pancreas. After exposing the stump of the common hepatic duct, we performed end-to-side anastomosis of the common hepatic duct and jejunum (arrowhead). The end of the biliary drainage tube was placed in small intestine through anastomosis and the other end was exteriorized (b).

Contrast enhanced CT after re-reconstruction surgery revealed improvement of pancreatic duct dilatation and bile duct wall thickness.

腹部外傷患者の中で膵十二指腸損傷が占める頻度は少なく,欧米からは0.5~5.0%との報告があり2),本邦でも小泉ら3)が4.6%であったと報告している.主膵管断裂を伴うIIIb型膵損傷や,Vater乳頭部を含んだ広範な十二指腸損傷が認められる症例がPDの適応となるが,手術自体が過大侵襲であり,致命的な合併症を生じることも少なくない4)~6).

本症例は来院直後のCTで,肝損傷と腹腔内出血の所見が認められたが,IPDAからの出血によると思われる後腹膜出血が出血性ショックの主因と考えた.膵頭部付近は血腫を形成していたが,少なくとも主膵管損傷を示唆するような膵断裂や十二指腸穿孔を示唆するfree airなどの所見は認めず,IVRを先行する方針とした.しかし,結果的には処置中に腹腔内出血と,大量補液および輸血による腸管浮腫のためにACSを発症し,緊急開腹術を要した.術前,および術中の輸血量は濃厚赤血球58単位,新鮮凍結血漿38単位,濃厚血小板20単位に及び,大量輸液も相まって腸管浮腫が著明となり,閉腹困難となった.また,後の消化管再建に難渋する一因にもなったと考えられる.まずは開腹し,腹腔内の止血操作を終了した後に,IVRを行うべきであったと考えられる.

初回および2回目の手術時に十二指腸の穿孔は認められず,膵損傷も膵鉤部が主体であり,膵前面に留置していたドレーンの排液アミラーゼも低値であり,IIIb型膵損傷ではなかった.しかし,受傷から72時間後に遅発性の十二指腸壊死・穿孔を生じたため,PDを施行することとなった.

十二指腸壊死の原因は,当初IVRによる血流途絶の影響を考えたが,病理組織学的検査所見では穿孔部周囲の動脈は開存しており,十二指腸固有筋層の断裂と腸管全層にわたる出血が認められた(Fig. 9).十二指腸の固有筋層が広範に欠損しており,穿孔部はその中央付近に存在していた.ただし,穿孔部からやや離れた筋層欠損部においては粘膜や粘膜筋板は良く保持されていた.粘膜壊死の領域が固有筋層の欠損消失している領域よりも狭いことと,一般的に腸管壁のなかで粘膜が最も虚血による変化を受けやすいことから考え合わせると,十二指腸の平滑筋の断裂という外傷性変化に,血腫の圧排などによるうっ血性の循環障害が加わり遅発性に壊死・穿孔を生じた可能性が考えられる.

Histopathological findings at the site of the duodenal perforation. The range of muscularis propria defect was wider than that of necrotic mucosa of the duodenum. In spite of post-interventional radiology, arteries were patent. (a) An extensive intramural hematoma (arrow) was observed and the range of mucosa defect (arrowheads) was limited. HE staining, ×10. (b) At the site of the duodenal perforation (arrow), the range of muscularis propria defect (dot line) of duodenum was wider compared with that of mucosa defect in the picture (a). Desmin staining, ×10. (c) In intramural hematoma (dot line), the arteries (arrows) were patent. Elastica Masson staining, ×100.

PDを施行したものの,腸管の浮腫が高度で閉腹もままならない状態であり,消化管再建は断念し,約4か月後に消化管再建術を企画した.医学中央雑誌(1977年~2017年)およびPubMed(1950年~2017年)で「外傷性膵損傷」,「膵頭十二指腸切除」,「trauma」,「pancreaticoduodenectomy」をキーワードとして検索したところ(会議録除く),外傷による膵十二指腸損傷でPDを行い,消化管の二期的再建を行った報告は散見される1)7)~14).膵十二指腸損傷においては多発外傷を伴い,全身状態不良の症例も多く,阪本ら12)は収縮期血圧90以下,35°C以下の低体温,BE −7.5以下のアシドーシスを伴う際は二期的再建を推奨している.しかし,これらの報告の多くは初回手術の数日後に再建を行うものである.6~28週後に4症例に対し,二期的再建を行った報告もあるが,これらはいずれも初回手術で胃空腸吻合を施行されていた13).本症例のように全ての消化管再建がなされていない状態で,数か月後に再建を行った報告は検索しえたかぎりでは認められなかった.

膵液瘻の発生を危惧し,2本の外瘻tubeを挙上空腸内に内瘻化する方法をとった.この手技により,術後膵液瘻の発生はなかった.しかし,胆管tubeは閉塞してしまい,胆管炎や黄疸を生じた.内視鏡的に胆管空腸吻合部にapproachできたため,一旦PTCDを施行後に,経皮的に内瘻化tubeに交換することが可能となり,致命的な合併症を生じることなく一旦退院可能となった.

しかし,その後の経過においては胆管炎や閉塞のため,2か月に1回程度,胆管内瘻化tubeの交換が必要となり,また,交換の際に膵管内瘻化tubeも腸管内へ逸脱してしまった.膵管は最大径1.5 cm程度まで拡張し,腹痛や背部痛を生じることや,頻回のtube交換などで入退院を繰り返し,QOLの低下を招いた.

2本の外瘻tubeは近接していたため,腸管への内瘻化は同じlumenを通していた.このため,後の胆道内瘻化tubeの交換の際に,膵管内瘻化tubeが腸管内へ逸脱する原因となってしまったと考えられる.初回手術時に異なるlumenを通して内瘻化を行っておけば,膵管内瘻化tubeの逸脱は防ぎえた可能性がある.Tubeが逸脱するまでは膵管拡張などは認めておらず,その後の膵再々建術を省略できた可能性があると考えられた.

胆道に関しては長期的にtubeによる内瘻化の状態で維持していくのは困難であったと思われた.交換の際にはtubeの内径を太くしてみたものの,debrisなどにより閉塞を生じた.内瘻化tubeの断端は皮下に埋め込んだが,頻回の交換により皮膚を縫合しても接着が得られなくなり,断端が露出し,逆行性感染の原因となった.

したがって,胆道再建に関しては,やはり胆管の断端を露出して腸管と直接吻合するべきであったと考えられた.また,悪条件下での胆道再建においては,胆汁ドレナージチューブは外瘻としておいた方が,後の胆道系の合併症に対処しやすいものと考えられる.膵再建に関しては術後膵液瘻の発生もなく,tubeの内瘻化でも長期的に維持できた可能性があるものと考えた.実際に膵外傷後の難治性膵瘻に対し,瘻孔空腸吻合術を行ったとする報告がある15)16).

消化管再建術から約10か月後に再々建術を企画した.膵管拡張著明で実質もやや硬化しており,膵管空腸側々吻合は比較的容易に行うことができた.胆管断端の露出は困難であったが,胆道内瘻化tubeをガイドに瘢痕組織を観音開きにし,どうにか全周を露出することができたため,端側吻合を行った.術後は一過性の膵液瘻および胆汁瘻が認められたが,保存的に改善し,経過は概ね良好であった.

結果的には膵外分泌機能不全が生じていたことにより,膵管拡張と膵実質の硬化が起こり,膵再建に関して好条件が整ったものと考えられる.初回の再建時には膵臓はsoftであり,膵管の拡張も全く認められなかった.極論ではあるが,膵管外瘻を一時的にclumpするなど,人工的にhard pancreasを生じさせることができれば,初回から同様の再建法は可能であったかもしれない.初回手術でPDを施行し,膵管外瘻を留置せずにstaplerで膵断端を閉鎖しておき,72時間後に再建を行ったとする報告がある10).3日間で膵管の拡張と実質の硬化が生じ,再建も容易であったと記されている.

非常にまれな経過をたどった外傷性膵十二指腸損傷の1例を経験した.1年半を超える長期にわたって計6回の開腹術を要し,その都度,試行錯誤を繰り返したが,非常に示唆に富む症例であったと考えられる.結果的には救命することが可能となったが,その治療方針に関しては議論の余地があり,反省すべき点も多かった.今後,同様の症例に遭遇することは多くはないと思われるが,本症例での貴重な経験を日常診療に生かしていくべきと考える.

なお,本稿の要旨は,第79回日本臨床外科学会総会(2017年11月,東京)において報告した.

利益相反:なし