2020 年 4 巻 論文ID: 2020-012

2020 年 4 巻 論文ID: 2020-012

薬剤師国家試験の必須問題はCBTと共通点があり,その多くは4年次までに習得した基本的知識で対応できる.本研究では,星薬科大学の2015年度から2018年度に在籍した6年次生について,模擬試験等の成績を元に必須問題への学習到達度と国家試験成績との関連を検討した.各試験における必須問題の正答率は,6年次の9月以降大きな変動が認められなかった.また,国家試験合格者とそれ以外の学生との間には9月の段階で大きな差が生じており,合格者の正答率は常に70%以上を推移し,それ以外の学生ではほぼ70%を下回った.また,9月以降において必須問題の成績は大きく変動しなかった.これは全ての学生で必須問題に加え理論問題や実践問題への対策に多くの学習時間が費やされるためと考えられた.以上より,早期から基本的知識を身に付け,必須問題に対応できる能力を養うことが重要であると推測された.

The requisite questions on the National Examination for Pharmacists in Japan test the basic knowledge needed to become a pharmacist and are similar to the CBT. This basic knowledge is fundamental to building more advanced competencies, such as understanding, judgment, and skills. This study investigated the pharmacy students’ readiness level to do the National Exam measured by their performance on the requisite questions in mock exams. The student scores on the mock exams taken at the beginning of September of their sixth year reflected the difference between those who passed (successful group) and failed (failed group) the actual exam in February. Just as the successful group achieved an average score of 70% or higher, which did not change during the six months between the mock exam and the real exam, the failed group’s scores also did not change. The results indicated that although the successful students had to shift their learning strategies from acquiring basic knowledge for the requisite questions to building more advanced competencies, their scores did not change significantly despite a period of intensive study before the national exam. By contrast, because the failed group initially lacked basic knowledge, their ability to cultivate advanced competencies was impaired. In conclusion, the students’ command of basic knowledge (as seen in their requisite questions scores on mock exams) may provide a useful index for predicting their National Examination results.

2004年の学校教育法及び薬剤師法の改正により,臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的(薬剤師養成を目的)とする薬学教育の修業年限は,4年から6年へと延長された1).6年制薬学教育に対応した薬剤師国家試験(以下,国家試験)制度は,2008年に厚生労働省医道審議会薬剤師国家試験制度改善委員会において検討され,必須問題と一般問題の2つが新たな出題区分として設けられた2).6年制として初めて実施された第97回国家試験(2012年3月)以降,必須問題は医療の担い手である薬剤師に必要不可欠な基本的資質を確認する問題として,また,一般問題は理論問題と実践問題から構成され,薬剤師が直面する一般的課題を解釈・解決するための資質を確認する問題として出題される.2016年に厚生労働省から出された「薬剤師国家試験のあり方に関する基本方針」には,国家試験の合格基準として,正答率が全問題への配点の65%以上であることが挙げられている3).このうち特に必須問題については,合格基準として,正答率が配点の70%以上,かつ,構成する科目(物理・化学・生物,衛生,薬理,薬剤,病態・薬物治療,法規・制度・倫理,実務)の正答率がそれぞれの配点の30%以上であると定められており3),合格のためには特定の科目に偏ることなく,満遍なく正答率を得ることが要求される.さらに国家試験では,全345問中255問(約74%)を占める一般問題に正答できる深い理解力や広い応用力が要求されるが,それらの能力の修得には,必須問題において問われる基本的知識の修得が前提となる.

6年制薬学教育では,実践的な能力をもつ薬剤師養成を目的として,5年次に参加型の実務実習を行うこととなっている.薬剤師免許を持たない5年次薬学生の基本的知識,技能,態度が病院や薬局における実務実習に参加するのに必要な一定基準に到達していることを保証するための方策として,4年次後期に,主に知識を評価する客観試験(CBT)及び技能・態度を評価する客観的臨床能力試験(OSCE)からなる薬学共用試験が行われる.このうちCBTでは,基本事項,薬学と社会,物理系薬学,化学系薬学,生物系薬学,衛生薬学,医療薬学,薬学臨床などの各分野で取り扱われる重要な基本的知識を問う問題が出題され,4年次までに学んだ内容が修得できていれば,試験のための特別な準備をしなくても正答率が70~80%となる問題で構成されている4).現在のCBT合格基準は,310問中186問(60%)以上正解することであり,ゾーン毎,あるいは領域毎のいわゆる「足切り点」は設定されていない4).

薬剤師免許を持たない薬学生が実務実習を行うための知識を確認するCBTと,薬剤師として具備しなければならない基本的な知識を評価する国家試験の必須問題とでは,試験としての性質が異なるものの1),5年次の病院・薬局実務実習で新たに習得する内容を除けば,いずれの試験も薬学部の1年生から実務実習事前学習を含む4年生までの必修項目とされる同一の知識を対象としており,タキソノミーの観点では主として「想起型の問題」に分類される.また,多肢選択式問題(Multiple Choice Question; MCQ)の一つである単純択一形式(One-Best-Response),すなわち,一つの設問に対して5つの選択肢から1つの正解肢を選ばせる形式として出題されるなど内容,形式ともに共通点が多い.

星薬科大学(以下,本学)内で過去に行われた予備的な調査では,4年生に対して実施するCBT対策模擬試験の成績と国家試験の自己採点成績との間で,比較的良好な正の相関が得られている.これを受け本研究では,国家試験に不合格となる可能性の高い学生を早期から抽出してその対策を講じる手段を模索することを目的に,4年次に実施したCBT対策模擬試験,5~6年次に実施した国家試験対策模擬試験(何れもTable 2中ではMock examinationと表記),ならびに国家試験形式で実施した本学独自に作成の総合演習科目試験(同Exercise examinationと表記)において出題された,CBT形式問題と必須問題という出題形式が類似した試験(以下,これらをまとめて必須形式問題と記載する)の成績を経時的に追跡し,国家試験に合格する学生とそうでない学生との間にどのような差があるかについて解析を行った.また,国家試験においては,合格基準の一つとして必須問題について70%以上の正答率が要求されることに着目し,学内で実施された各種試験の必須形式問題においてこの基準を満たす割合が国家試験の合否と相関しているか,さらに,必須形式問題に対して正答をもたらす解答力と国家試験の総合得点力との間に相関があるかについて検討した.

2015年度から2018年度までの4年間,本学の薬学科6年生に在籍した学生(以下,それぞれを2015年度生,2016年度生,2017年度生及び2018年度生と記載する)を本研究の対象者とした.対象学生に対しては,主に年度初めのガイダンス時その他各種説明会の場を利用し,学内で行われる模擬試験等の結果を教育効果向上や学術研究の目的で集計し,また,個人が同定できない形式で公表することを含めて口頭で説明を行った.また,個人の不利益になるなどの理由でデータの使用を拒否する権利も説明し,申し出た学生がいないことを確認した上でデータ集計を行い,その結果,2015年度生,2016年度生,2017年度生及び2018年度生はそれぞれ,262名,261名,297名及び258名であった.これらの学生を,その年度に行われた国家試験を受験して合格した者(以下,合格者),不合格となった者(以下,不合格者),あるいは卒業延期となり当該年度の国家試験を受験できなかった者(以下,卒業延期者)の3群に分けた.また,本研究において必須形式問題として解析に使用した試験の一覧をTable 1に示した.

| 1) FY 2015 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Examination | Grade | Format | Number of questions | |

| M1 | Nov., 2013 | 4th | CBT | 310 |

| M2 | Jul., 2015 | 6th | NE | 90 |

| E1 | Sep., 2015 | 6th | NE | 90 |

| E2 | Nov., 2015 | 6th | NE | 90 |

| M3 | Dec., 2015 | 6th | NE | 90 |

| M4 | Jan., 2016 | 6th | NE | 90 |

| 2) FY 2016 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Examination | Grade | Format | Number of questions | |

| M1 | Nov., 2014 | 4th | CBT | 310 |

| M2 | Mar., 2016 | 5th | NE | 90 |

| E1 | Sep., 2016 | 6th | NE | 90 |

| E2 | Nov., 2016 | 6th | NE | 90 |

| M3 | Dec., 2016 | 6th | NE | 90 |

| M4 | Jan., 2017 | 6th | NE | 90 |

| 3) FY 2017 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Examination | Grade | Format | Number of questions | |

| M1 | Nov., 2015 | 4th | CBT | 310 |

| M2 | Jan., 2017 | 5th | NE | 60 |

| M3 | Mar., 2017 | 5th | NE | 90 |

| E1 | Sep., 2017 | 6th | NE | 90 |

| M4 | Oct., 2017 | 6th | NE | 90 |

| E2 | Nov., 2017 | 6th | NE | 90 |

| M5 | Dec., 2017 | 6th | NE | 90 |

| M6 | Jan., 2018 | 6th | NE | 90 |

| 4) FY 2018 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Examination | Grade | Format | Number of questions | |

| M1 | Nov., 2016 | 4th | CBT | 310 |

| M2 | Dec., 2017 | 5th | NE | 60 |

| M3 | Mar., 2018 | 5th | NE | 90 |

| E1 | Sep., 2018 | 6th | NE | 90 |

| M4 | Oct., 2018 | 6th | NE | 90 |

| E2 | Nov., 2018 | 6th | NE | 90 |

| M5 | Dec., 2018 | 6th | NE | 90 |

| M6 | Dec., 2018 | 6th | NE | 90 |

| M7 | Jan., 2019 | 6th | NE | 90 |

FY; Fiscal year in 6th grade, M; Mock examination, E; Exercise examination, CBT; Computer Based Testing, NE; National Examination for Pharmacist.

CBTは,学部4年次までに学んだ基礎知識を充分に身につけていれば,特別な準備学習をしなくても正答率が70~80%となるような問題として出題されている4).また,国家試験では,必須問題について70%の正答率を基準として足切り点が設定されていることから3),本研究では必須形式問題に対する達成基準を配点の70%と設定し,以下に示す基準達成率(Standard achievement ratio; SAR)を定義し各群間でその平均値や分布を比較した.

個々の学生の国家試験の総得点(345問中,正答であった問題数)は,本学の受験者が個別に学校法人医学アカデミー薬学ゼミナールの「薬剤師国家試験自己採点システム」へ入力した結果(2015年度から2018年度までにおける本学学生の入力率は97.94~100%)を使用した.自己採点システムへの入力に関して,本学6年次生のうち国家試験を受験する者を対象として説明会を開催し,口頭で上記「1.対象とした学生の群分け及び使用した必須形式問題」に記述した内容に準ずる説明をし,入力が無かった学生については本研究への参加の同意が得られなかったものと判断し,当該学生の過去の模擬試験等のデータをすべての集計から除外した.また,2015年度(第101回)から2018年度(第104回)までの国家試験の合否は,厚生労働省の発表に基づいたデータを用いた.

3.統計処理試験の成績は,コンピュータソフトウェア(GraphPad Prism5; GraphPad Software Inc., La Jolla, CA)を使用した分散分析(ANOVA)によって解析し,各群間比較にはTukey-Kramer’s post-hoc testを用いた.また,P < 0.05をもって有意な差と判断した.

2015年度から2018年度において,本学薬学科6年生に在籍した学生の国家試験合否とSARとの間にどのような関係があるのかを調査した.合格者,不合格者及び卒業延期者の各群間において,SARの平均値を比較した結果をTable 2に示した.2015,2016,2017及び2018年度における合格者のSAR値は,それぞれ49.80 ± 29.07%,55.71 ± 26.70%,45.55 ± 27.25%及び48.41 ± 24.62%であった(平均値±標準偏差).これに対し,不合格者のSARは3.81 ± 6.94~15.28 ± 19.49%,さらに卒業延期者では0~5.00 ± 9.57%であり,共に著しく低かった.次に,SARの最小値である0%から最大値である100%までを20%刻みで5つの階級に分け,それぞれのレベルに属する人数を集計することによりSARの度数分布を作成した結果をFig. 1に示した.2015~2018年度において,国家試験の合格者では,SARが60~100%となった者が全体の4~5割程度を占めており,SARが20%未満であった者の割合は2割に満たなかった.これに対し,不合格者や卒業延期者では,SARが20%未満である学生が大半を占めており,必須形式問題の成績が著しく低い傾向にあった.

| 1) FY 2015 | |||

|---|---|---|---|

| Category | n | Number of examinations | SAR (%) |

| Total | 262 | 5.53 ± 0.81 | 42.27 ± 31.98 |

| Passed | 221 | 5.68 ± 0.64 | 49.80 ± 29.07 |

| Failed | 22 | 5.18 ± 1.10 | 3.81 ± 6.94 |

| Remained | 19 | 4.16 ± 0.83 | 0 |

| 2) FY 2016 | |||

|---|---|---|---|

| Category | n | Number of examinations | SAR (%) |

| Total | 261 | 5.62 ± 0.66 | 48.44 ± 30.48 |

| Passed | 222 | 5.72 ± 0.55 | 55.71 ± 26.70 |

| Failed | 26 | 5.31 ± 0.93 | 8.08 ± 13.00 |

| Remained | 13 | 4.62 ± 0.77 | 5.00 ± 9.57 |

| 3) FY 2017 | |||

|---|---|---|---|

| Category | n | Number of examinations | SAR (%) |

| Total | 297 | 7.75 ± 0.68 | 40.45 ± 29.18 |

| Passed | 261 | 7.86 ± 0.42 | 45.55 ± 27.25 |

| Failed | 19 | 7.95 ± 0.23 | 6.58 ± 12.05 |

| Remained | 17 | 5.94 ± 1.39 | 0 |

| 4) FY 2018 | |||

|---|---|---|---|

| Category | n | Number of examinations | SAR (%) |

| Total | 258 | 8.00 ± 0.99 | 44.20 ± 26.77 |

| Passed | 231 | 8.08 ± 0.88 | 48.41 ± 24.62 |

| Failed | 11 | 7.91 ± 1.45 | 15.28 ± 19.49 |

| Remained | 16 | 7.00 ± 1.55 | 3.24 ± 7.38 |

Each datum represents the mean ± SD. FY; Fiscal year in 6th grade, Passed; Students who have passed the National Examination for Pharmacist, Failed; Students who have failed the National Examination for Pharmacist, Remained; Students who have failed Exercise examinations.

Distribution diagrams of final SAR for each group. FY; Fiscal year at 6th grade, Passed; Students who have passed the National Examination for Pharmacist, Failed; Students who have failed the National Examination for Pharmacist, Remained; Students who have failed Exercise examinations.

2015年度から2018年度生がそれぞれ4年次から6年次までに受験した必須形式問題の平均正答率推移を各群間で比較した結果をFig. 2に示した.CBTに向けた学習が本格化し始める4年次11月の平均正答率は,2015,2016,2017及び2018年度における国家試験の合格者では,それぞれ,55.35 ± 10.02%,57.23 ± 9.76%,58.67 ± 9.51%及び56.9 ± 9.58%であった.これに対し,不合格者や卒業延期者では,いずれの平均正答率も50%に満たなかった.このように,4年次11月頃の時期における合格者の平均正答率は,不合格者や卒業延期者のそれと比較して高く,既に有意な差が生じていた(合格者vs不合格者,合格者vs卒業延期者の順に,2015年度:P < 0.05,P < 0.001,2016年度:P < 0.001,P < 0.001,2017年度:P < 0.001,P < 0.001,2018年度:P < 0.01,P < 0.001).さらに合格者では,5年次3月(2015年度生では6年次7月)以降も平均正答率が上昇し,2015,2016,2017及び2018年度生のうち,合格者における6年次9月の平均正答率はそれぞれ,73.23 ± 7.52%,73.47 ± 9.15%,67.49 ± 9.82%及び73.86 ± 8.87%であり,合格者は国家試験の合格基準の一つである70%以上の必須問題正答率を既にクリアするか,またはそれに準ずる値であった.これに対し,同時期における不合格者の平均正答率はそれぞれ,62.73 ± 5.24%,59.79 ± 7.42%,52.4 ± 9.10%及び65.45 ± 8.45%であり,いずれの年度においても70%を下回っていた.また卒業延期者ではそれぞれ,54.56 ± 6.45%,55.04 ± 8.67%,45.50 ± 5.90%及び50.07 ± 7.96%であり,いずれの年度においても60%を下回っていた.このように,6年次9月においても合格者とそれ以外の者との間に4年次11月頃に生じた有意な差は維持されていた(合格者vs不合格者,合格者vs卒業延期者の順に,2015年度:P < 0.001,P < 0.001,2016年度:P < 0.001,P < 0.001,2017年度:P < 0.001,P < 0.001,2018年度:P < 0.01,P < 0.001).さらに,国家試験直前期である6年次1月の時点における必須形式問題の平均正答率を各年度ごとに算出した結果,合格者では73.96~77.3%,不合格者では61.33~64.27%,卒業延期者では57.22%(2016年度)及び53.74%(2018年度)であった(2015年度及び2017年度は,データなし).以上のように,国家試験合格者の必須形式問題の平均正答率が不合格者や卒業延期者のそれと比較して高い傾向は,4年次11月から卒業期まで維持されていた.

Time course of the correct answer ratio with each group. FY; Fiscal year in 6th grade, M; Mock examination, E; Exercise examination.

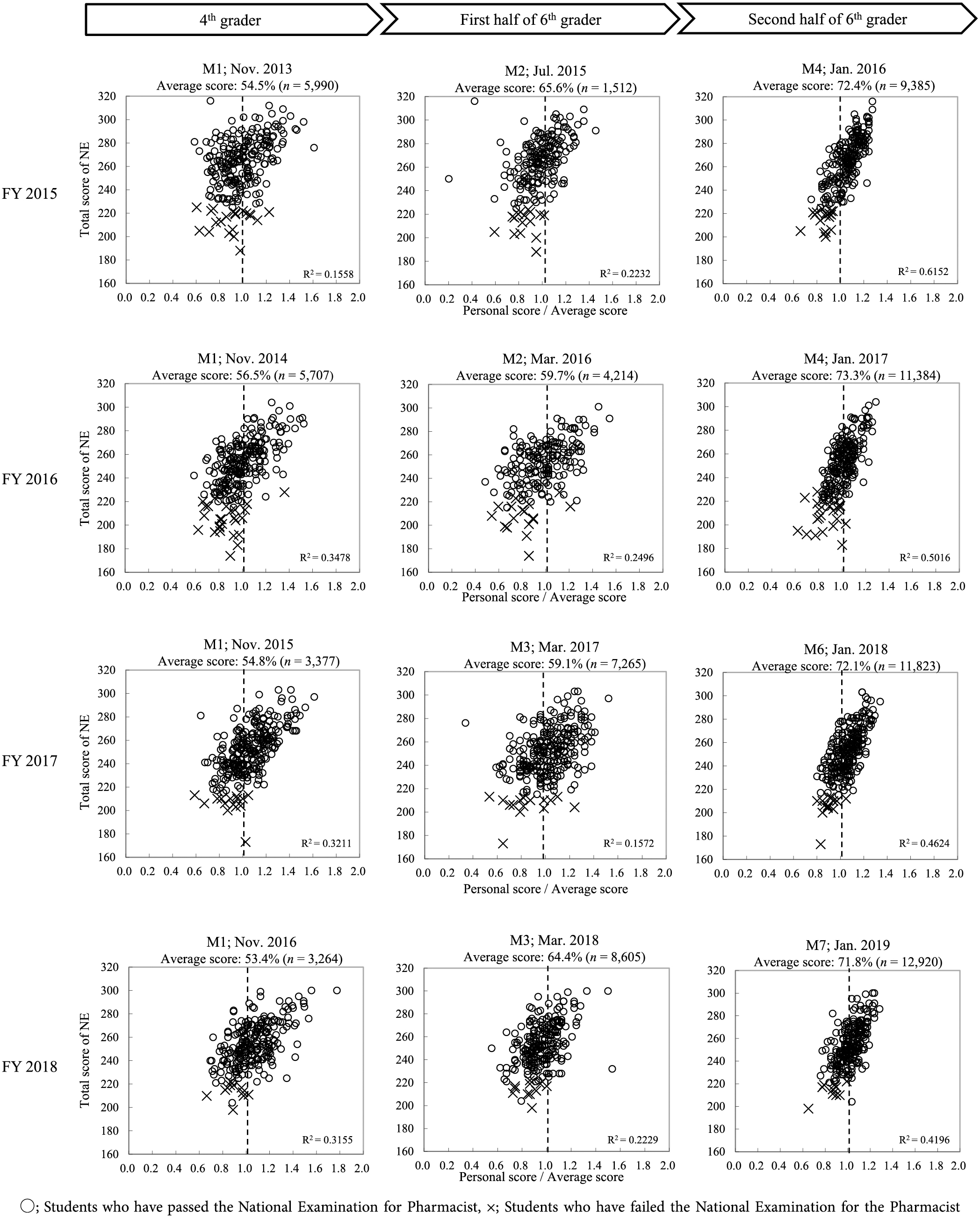

2015年度から2018年度生が4年次に受験したCBT対策模擬試験,6年次前期(2016~2018年度生は5年次3月末,2015年度生は6年次7月)及び6年次末に受験した国家試験対策模擬試験の3時点における必須形式問題の成績と,国家試験の総得点との相関をFig. 3に示した.なお,必須形式問題の成績は,各試験の難易度差の影響を補正するために,本学学生の必須形式問題の個人正答率を全国平均正答率で除したもの(以下,必須形式問題正答率の全国平均比と記載する)を用いた.解析の結果,各時点での必須形式問題の正答率の全国平均比と国家試験での総得点は比較的よく相関した.特に,国家試験直前期である6年次末において高い相関を示した(2015年度:R2 = 0.6152,2016年度:R2 = 0.5016,2017年度:R2 = 0.4624,2018年度:R2 = 0.4196).国家試験合格者の必須形式問題正答率の全国平均比は,4年次の段階では概ね0.6~1.6の範囲に分散していたが,6年次末には0.8~1.3程度の範囲に収束した.一方,不合格者の大半は,全国平均比1.0を下回る成績を4年次から6年次末まで維持していた.以上の傾向は,調査をした全ての年度において認められた.

Correlation between total scores of the National Examination for Pharmacist and personal scores of essential questions in examinations at 4th grade, first half of 6th grade, and second half of 6th grade. FY; Fiscal year in 6th grade, M; Mock examination. Average score (%) = (Average number of correct answers / Total number of questions) × 100, Personal score (%) = (Number of correct answers / Total number of questions) × 100, Total scores of NE were provided by “Self-assessment system of National Examination for Pharmacist” of Yakugaku Seminar.

2015年度から2018年度に本学に在籍した6年生において,国家試験に合格した学生とそうでない学生との間でSARの平均値を比較した結果,合格者では50%前後であるのに対し,不合格者及び卒業延期者では概ね15%以下と著しく低かった.このことは,平均すると,合格者では国家試験の本番前までに受験した模擬試験の回数のうち半数は国家試験の合格基準の一つである「必須問題において70%以上の正答率」を超える学力を持っていたが,不合格者や卒業延期者ではそのような学力を持っていなかったことを意味する.このような成績の差は,各群の学生におけるSARの分布の違いにも現れており,合格者のうち4~5割の学生ではSARが60~100%であったのに対し,不合格者や卒業延期者ではその過半数が0~19%であった.

また,4年次に実施したCBT対策模擬試験の平均正答率は,合格者では60%に近い数値であったのに対し,不合格者や卒業延期者では50%に満たなかったことから,CBT受験に向けた学習が本格化し始める時期である4年次11月の時点で,国家試験の合格者はCBTの合格基準である正答率60%に近い実力を身に着けており,不合格者や卒業延期者との間に差のあることが明らかとなった.したがって,想起レベルでの知識定着が不足する学生には,この時点で再度理解を促し知識を整理させるような対応を講じることに重要な意味があると考えられた.

その後5年次から6年次9月までの期間には,すべての群で平均正答率の上昇が認められているが,6年次9月の時点では,合格者の群の平均正答率が70%前後に到達しているのに対し,不合格あるいは卒業延期となった学生のほとんどが,同時点においてこの基準を達成できていない.これらの事実から,多くの合格者は9月の時点で国家試験合格基準の一つに到達していると解釈でき「合格を目指すには,必須形式問題で70%正答できる実力を遅くとも6年生の9月までに身に着けることが望ましい」ということが,学生指導における具体的な数値目標の一つとして活用できると考えられた.

6年次9月以降,国家試験直前期である6年次1月までの期間においての必須形式問題の平均正答率は,全ての群で大幅には伸びなくなり合格者では70%以上を維持し続け,不合格者や卒業延期者では合格基準に満たない成績が継続する傾向が見られた.この理由として,国家試験合格に向け必須問題の克服はいずれの学生にとっても重要であることは変わりないが,6年次後期から国家試験直前期に至るまでの期間は,知識の蓄積に加えて思考力や応用力の養成を必要とする理論問題や実践問題などの学習に多くの時間が使われるために,必須問題の成績の上昇が見られないのではないかと推測した.この現象は,かつてBloomらによって開発された教育目標の分類学(Taxonomy of educational objectives)6–9) を元に米国で改良された「改訂版タキソノミー」10,11) のうち,認知領域の主なカテゴリーである知識(knowledge),理解(comprehension),応用(application)等の相互関係の在り方と照らし合わせることにより考察が可能である.すなわち低次のカテゴリー(知識)は,より高次のカテゴリー(理解や応用)にとっての必要条件となるが十分条件でない12) ことから,これを国家試験のための学習に置き換えると,必須形式問題のある一定水準以上の正答力を身に着けた後に,理論問題や実践問題からなる一般問題の成績が上昇することは必然的であるといえる.また,データは示していないが,特に合格者の群の大半では,実際にこの時期に一般問題の成績の著しい伸びが確認されている.以上の傾向を踏まえると,通常,本学学生の多くは6年次に進級してから国家試験対策を始めるが,4年次のCBTで合格したもののCBT対策模擬試験の成績が全国平均以下であった学生の一部は,それ以上の成績を修めた学生と同様のスケジュールでは学習が間に合わず,国家試験不合格や卒業延期になるリスクが高まると推定され,5年次に基礎知識を蓄えるように指導することが重要と考えられた.5年次のカリキュラムには,11週間ずつ(合計22週間)の薬局・病院実務実習の他に,本学では配属研究室での卒業研究や,選択科目の講義などがあるが,4年次のカリキュラムと比べると自由に使える時間が多い.したがって,5年次は成績下位の学生のみならず全ての学生において1~4年次の国家試験関連科目を復習して基本的知識を確認・定着させる機会であり,5年次の学習がその後の国家試験関連科目の学力を大きく左右すると考えられる.

4年次後期,6年次前期及び6年次末の模擬試験における必須形式問題正答率の全国平均比と,国家試験の総合得点との相関を解析した結果,両因子はどの時点でも比較的よく相関した.必須形式問題の成績が伸び悩んでいる学生では,基本的な知識が不足しているために理解力や応用力養成に支障が生じ,その結果として一般問題の成績も振るわず,結果的に総合得点が伸び悩んでしまうことは想像に難くない.また,国家試験に不合格となる学生は,概ね必須形式問題正答率の全国平均比が1.0以下であるという傾向は国家試験直前期で最も顕著であるものの,4年次からその傾向が既に生じている.このことから,4年次の必須形式問題の成績を活用し,その全国平均比が1.0よりも高いか低いかに注目することで「国家試験不合格予備軍」の学生を早期から抽出できるのではないかと考えられた.一方で4年次の模擬試験における必須形式問題正答率の全国平均比が1.0以下の学生であっても,大半は国家試験に合格していたことから,全国平均点以上の成績を修めた学生との差を6年次に進級する前までに縮めておくことにより,必須問題に正答する学力に限らず理論問題や実践問題に正答できる能力を効果的に伸ばせるのではないかと考えられた.

近年,大学で活用される学習成果の評価の指標としてGrade Point Average(GPA)があり,国家試験もしくは卒業試験の合否の目安としても利用できるとの報告がある5).各大学において個々の学生のGPAが国家試験の合否とどのような相関があるかを調べておくことにより,学習指導のための数値目標を提示することは可能であるため,本学でも指導を要する学生を抽出する際には参考にしている.しかし,国家試験が全国規模の試験であることから,学内での学力の位置が把握できるGPAだけでなく,必須形式問題正答率の全国平均比も指標に加え,この値を1.0以上に維持することを目標の一つとして提示すれば,「国家試験不合格予備軍」を実際の不合格者としないための対策へ有効利用できるのではないかと考えられた.

以上より,国家試験に合格するためには通常の講義による知識の習得と理解が大前提であるが,その一方で低学年の段階から想起レベルに属する必須形式問題のテストで正答を得ることが出来るよう,知識量を増やし定着させる方略を,解釈・問題解決レベルまで養うことを目的とした一般の講義とは別に並行して講じることが有効ではないかと考えられた.現在,本学では2015年度以降の入学生に対し,1年次後期から4年次前期において「基礎演習I~VI」という演習科目を設置している.これは,学部の一般講義の定期試験とは別に,講義内容を網羅した必須形式問題の演習ならびに試験を定期的に行うことにより知識の整理と定着を図る方略であり,学習成果が期待される.薬学部では,各科目の単位は定期試験に合格すれば取得可能であり,大学毎に定めた基準に到達すれば進級することが出来るが,広範な知識を修得しなければならない.したがって,知識の整理が曖昧な状態の科目が多ければ卒業試験や国家試験への対応は困難となる.本研究がそのような学生を一人でも減らすために役立つことを願っている.

最後に,繰り返しになるが,本研究ではCBT対策のための模擬試験問題と薬剤師国家試験対策の必須問題を共に知識を問う想起レベルの問題として扱ったところ,何れも国家試験の総得点と相関する同様の傾向が得られた.両問題は互いに形式が酷似しているものの,受験者に対し要求されるレベルが合格基準点だけでなく質の面で異なって然るべきである.薬学部6年制に対応した国家試験制度に移行し間もなく10年が経とうとしている今,本研究が両試験問題の質的な相違について改めて考える一つのきっかけとなれば幸いである.

「薬剤師国家試験自己採点システム」のデータをご提供いただいた学校法人医学アカデミー薬学ゼミナールに感謝申し上げます.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.