2020 年 4 巻 論文ID: 2020-020

2020 年 4 巻 論文ID: 2020-020

薬剤師業務の比重は世界的に「対物から対人へ」とシフトされつつある.対人業務の強化は,医薬分業の意義を確立し,患者の薬物治療をより円滑に実践するうえで重要である.これを実践するためには,薬剤師のコミュニケーション能力の向上が不可欠である.現在,6年制薬学教育内に設けられた臨床実習の事前学習で,学生は服薬指導や疑義照会,在宅業務等で必要となる基本的な医療コミュニケーションについて網羅的に学習することが可能である.しかし,今後対人業務の強化を目指すためには,コミュニケーション能力を更に向上させるための追加的な教育が必要ではないかと考えられる.私はこの具体的な方法として,既存の面談技術や取り組みの,薬学教育への応用が効果的ではないかと考えている.本稿では,既存の面談技術や取り組みを薬剤師版に応用した介入効果を取り上げ,医療コミュニケーション教育への応用の可能性について議論したい.

The weight of pharmacist work is shifting from “objective to interpersonal” worldwide. Strengthening interpersonal duties is important for establishing the significance of the division of medicine and practicing treatment more smoothly. To achieve this, it is essential to improve the communication skills of pharmacists. Currently, clinical introductory learning is provided within the 6-year pharmacy education, pharmacy students can comprehensively learn the basic medical communication required for medication instruction, inquiry, etc. However, in order to further strengthen interpersonal work, additional education may be necessary to further improve communication skills. The authors believe that the application of interventions performed in existing pharmacist intervention studies to pharmacy education may be effective. In this article, the author will try to discuss the effects of applying existing interview techniques and approaches to the pharmacist’s version, and the possibility of applying them to medical communication education.

昨今,薬剤師業務は患者や他の医療職種とのコミュニケーションをより重視したものへと世界的に変化しつつある1).その背景には,薬剤師のコミュニケーション能力が患者満足度や治療の効果,薬物関連有害事象の発生割合と関連する2–4) という様々な報告の存在がある.また,薬剤師のコミュニケーション能力の向上には薬学生への教育が寄与することが示されている5) ことからも,薬学生に対するコミュニケーション教育の充実は意義深いと考えられる.

本稿は,薬学生のコミュニケーション教育の内容をさらに充実させるべく,日本国内で実施された介入研究を例に挙げ,薬学教育への応用可能性について検討することを主目的とする.

まず初めに,薬学教育におけるコミュニケーション教育の現況について概観する.次に,薬学教育への応用可能性について検討する研究を2例紹介する.研究例1として,お薬手帳を介した薬剤師-患者間のコミュニケーションの充実が,医療安全に与える効果を検証した研究を挙げる.お薬手帳は,薬局で患者の服薬情報を一元管理し,安全な薬物治療を実践するうえで重要な役割を果たす日本固有のデバイスである.しかし,その活用度合いは患者によって差がある6) ため,医療安全に向けた役割を発揮するために,薬剤師による啓発が重要となる.研究例2として,薬局薬剤師が2型糖尿病患者に対し,動機づけ面接に基づく生活習慣改善支援を行うことによる効果を示した介入研究を挙げる.薬局は昨今,処方薬の提供に留まらず,生活習慣改善支援などを含む患者の包括的な健康サポートを実施することが期待されている7).しかし,Eadesらが報告したように,生活習慣支援をはじめとした公衆衛生に関する業務は,その必要性について認識できたとしても,実践することは容易ではない8).

本稿にて挙げる両研究で実施された介入は,いずれも内容が簡潔であり,かつ効果的であったことから,薬学教育への応用について議論することは意義深いと考えている.

6年制薬学教育の開始以前,コミュニケーションに関する教育・実習の実施は各大学の裁量に任されていた.そのため,有田らが報告したように,演習・実習時間には大学によりばらつきがあった9).平成18年より6年制薬学教育が開始され,実務実習の事前学習にコミュニケーションに関する演習・実習が組み込まれ,全ての薬学生が病院および薬局における初回面談や疑義照会,服薬指導等,臨床現場で必要となるコミュニケーションについて学習するようになった.学習方略としては,problem based learning(PBL)を導入した教育やsmall group discussion(SGD),ロールプレイ等が用いられ,必要に応じて模擬患者にも協力を求め実習が行われている.模擬患者参加型コミュニケーション実習は,臨床実習前に患者を意識させる,価値観の多様性に気づきを与えるという点で教育効果があることが示されている10).さらに,動画およびシミュレータ教材を用いた授業を実施する例11) や,薬剤師と多職種間のコミュニケーション・スキルアップ実習プログラムを導入する例12) など,大学ごとに特徴的な内容も見られる.平成27年度より適用が開始された薬学教育モデル・コアカリキュラムでは,6年卒業時に必要とされている資質のなかにコミュニケーション能力が明記された13) ことからも,今後ますますコミュニケーション教育の重要性は増すと考えられる.本稿では,特に薬剤師と患者間のコミュニケーションに着目し,その教育内容を向上させる具体的な方法として,これまでに日本で行われた介入研究の薬学教育への応用の可能性について議論したい.

本研究は,2015年8月~11月にかけて,65薬局が参加し,実施された無作為化比較試験である.本研究は,『薬剤師がお薬手帳を確認・活用する様子を患者に “見せる”』ことによって,患者の認識・行動変容を起こすことを目指した.これに因み,本研究はVisualization of Treatment Assists by Pharmacists (VISTA) Projectと名付けられた.介入群に割り振られた薬局では,全ての患者に対し,①お薬手帳を患者と共に確認し,併用薬やOTC薬に関する話題を取り上げるなど,お薬手帳に基づく会話を行う,②お薬手帳に残薬や服用中のOTC薬等について積極的に書き込みを行う,という2点を行った.さらに,薬剤師は毎朝ミーティングを行い,介入によって防止できた重複投与や回避できた相互作用などの事例について,スタッフ間で情報共有した.対照群では,従来通りの服薬指導を行った.主要評価項目は,(1)お薬手帳の情報に基づいた疑義照会の発生割合(介入期間中の応需処方箋枚数に対する疑義照会件数の割合),(2)処方変更割合(介入期間中の応需処方箋枚数および疑義照会件数に対する,処方変更が発生した割合),(3)重複投与または薬物相互作用の割合(疑義照会件数に対する,重複投与または薬物相互作用に関連する照会件数の割合)の3項目とした.また,副次評価項目としてお薬手帳の持参割合(患者が来局する際にお薬手帳を持参する頻度について,0–100%のうち,患者自身が最も近いと思う数値を自己申告で回答を求めた)や適切な使用度合い(同時に複数札併用せず一冊で管理する,同じ薬の内容でもシールを毎回貼付する,服用中のOTC薬や健康食品も記載するとよい,検査値等も記載することで健康手帳として使える,の4項目について,“知っており実践している”,“知っているが実践していない”,“知らなかった”の3段階尺度で回答を求めた).

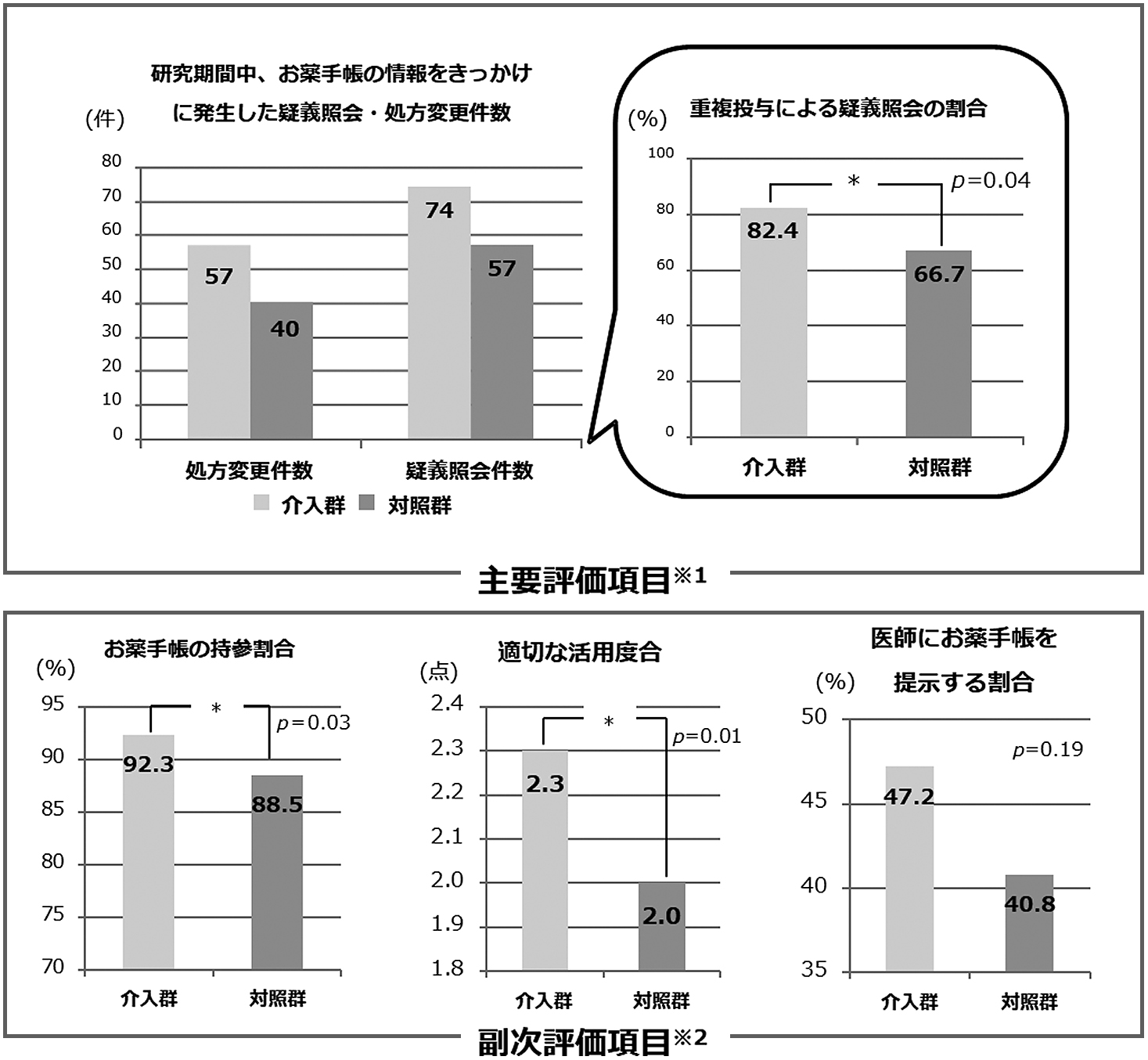

3か月の研究期間中,お薬手帳の情報をきっかけに発生した疑義照会・処方変更件数は,介入群の方が多い傾向が認められた.また,疑義照会件数のうち,重複投与の疑義照会が占める割合は介入群の方が高かった.さらに,介入群ではお薬手帳の持参割合,適切な活用度合,医師にお薬手帳を提示する割合が高かった(図1).

VISTA Projectの主要・副次評価項目の推移(文献14より作成)

本研究における介入は,『薬剤師がお薬手帳を確認・活用する様子を患者に見せる』ことを重視した内容であった.これにより,患者の意識変容や行動変容がおこり,より安全な医療が実現する可能性を示したと考えられる.本介入は,特殊な環境やデバイスを必要とすることがなく,薬剤師に特殊な面談技術を要求するものでもない.そのため,薬学生の臨床実習の事前学習等に取り入れることも困難ではないと考える.例えば,服薬指導に関するロールプレイを行う際に,お薬手帳の内容を薬剤師役と患者役の学生が一緒に確認し,会話内容に応じて必要事項をお薬手帳に書き込む等のプロセスは,服薬管理に関する学生の意識を向上させるうえで有効ではないかと考える.あるいは,山口らが報告しているような,SGDの形式による実習15) も効果的であることが期待できる.

近年ではOSCEの課題において,「お薬手帳の持参の有無をたずねる」ことが評価項目に加わった.今後はさらに,お薬手帳から情報を正しく収集し,患者に確認を行い,適切な薬学的判断を下すことを目指すべきであると考える.

本研究は,2011年から2012年にかけて,岡田氏と中川氏が中心となって開発した薬局版動機付け面接法と言うべき新規のプログラムの効果を検証した,薬局をクラスターとした無作為化比較試験であり,Community Pharmacists Assists (COMPASS) Projectと名付けられた.検証期間は6ヶ月間であり,介入群に割り振られた薬局の薬剤師は,介入期間開始前に1日6時間の講習を行った.患者の参加基準は,2型糖尿病患者であり,6ヶ月間以上薬局に処方薬を受け取りに来ている,3ヶ月以上HbA1c値が8.0%以上である,20–75歳の患者であった.重篤な合併症を発症している患者や認知症,精神疾患患者は除外した.介入群に割り振られた患者に対しては,服薬指導時に薬剤師がHbA1の値を確認する共に,以下の通りの支援を行った.初回の来局時,薬剤師は患者と共に生活習慣の問題点を探り,目標設定を行ったうえで,生活習慣の改善方法について話し合った.その際,薬剤師は資料を用いて情報提供を行い,患者自身が生活習慣の改善方法を決定した.また,介入群では研究開始時に歩数計(OMRON HJ-205IT)を配付した.一方,対照群では通常通りの服薬指導が実施された.

結果,ベースラインにおいては介入群と対照群の間にHbA1c値(介入群:8.7(0.6)(平均(標準偏差)),対照群:8.7(0.6))に差は無かったが,6ヶ月後には,介入群:8.0(1.1),対照群8.4(1.1)となり,介入群は対照群に比べ,有意にHbA1c値が低下していた.介入群ではさらに,服用薬剤種類数の低下,糖尿病に関する知識の向上が認められた(表1).

| 研究開始時 | 6カ月後 | 値の変化 | 変化量の差 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 介入群平均(SD) | 対照群平均(SD) | 介入群平均(SD) | 対照群平均(SD) | 介入群平均(SD) | 対照群平均(SD) | Adjusted B* | 95% CI | p | |

| HbA1c | 8.7(0.6) | 8.7(0.6) | 8.0(1.1) | 8.4(1.1) | –0.7(0.9) | –0.3(0.9) | –0.40 | –0.74 to –0.06 | 0.021 |

| 服薬種類数 | 2.3(0.8) | 2.3(1.1) | 2.0(1.2) | 2.5(1.1) | –0.2(0.9) | 0.2(0.6) | –0.40 | –0.8 to –0.1 | 0.023 |

| 知識 | 3.9(2.1) | 3.6(2.3) | 5.0(1.1) | 3.4(2.0) | 1.0(1.9) | –0.3(2.0) | 1.4 | 0.4 to 2.4 | 0.005 |

*Adjusted for the clustering effect

本研究は,動機づけ面接の手法を日本の薬局の日常業務に応用できるよう開発された点が革新的であった.本研究以前にも,薬剤師の介入によって2型糖尿病患者の血糖値が改善されたとする研究は,散見された17,18) ものの,介入にかける時間が20–30分と長く,日本の薬局の日常業務内での実践は困難であった.本研究は,先行研究に比べて簡潔な介入でありながら,先行研究と同等の効果を認めたのである.

動機づけ面接法はそもそも,ウィリアム・R・ミラー,ステファン・ロルニックが主になって開発したカウンセリングアプローチである19).もともとはアルコール依存症の患者に対して開発されたが,現在は糖尿病患者の血糖値管理,喫煙などの行動変容の促進,ギャンブル依存など,様々な領域で使用されている.動機づけ面接は,以下の4つの原理に基づいている.すなわち,

1.共感を表現する(カウンセラーはクライエントを正確に理解しようとし,その内容をクライエントと共有する)

2.矛盾を拡大する(クライエントがこうありたいと望む生き方と,現実の生き方の間にある矛盾を探ることで,行動を変えることの価値をクライエント自ら気づくようにカウンセラーが援助する)

3.抵抗を手玉にとる(変わりたくないという気持ちは誰にでもあることとカウンセラーが受け入れるようにする)

4.自己効力感をサポートする(クライエントの自己決定を尊重することによって,クライエントが自信をもって,うまく変わっていけるように援助する)

である.動機づけ面接ではこれらに基づきラポールを確立し,自己動機づけ発現を引き出す.大学教育において動機付け面接について学ぶことは,患者支援のみならず日常の自己学習等の場面でも役立つことが考えられる.こうしたプログラムが大学教育内に応用され,生活習慣改善支援の実施能力を備えた薬剤師が育成されることを期待している.

本稿では,薬剤師と患者のコミュニケーションに着目し,実際に薬局で行われた研究を例に挙げながら大学におけるコミュニケーション教育の強化方法について検討した.これらの方法の教育効果については,実際に試行しない限り言及することができない.今後,本稿に挙げた研究例に限らず,臨床研究で実施された介入内容を大学内での教育に取り入れることによる知見が蓄積されることを期待している.

薬局や病院をフィールドとした介入研究は,臨床現場の薬剤師をはじめ,数多くの方々の理解や,協力無くしては達成しえない.産学が連携し,長期的な視野をもって,充実した患者のケアを実践し得る後進の育成を目指す必要があると考える.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.