2022 年 6 巻 論文ID: 2021-042

2022 年 6 巻 論文ID: 2021-042

帝京大学薬学部の1年次科目「ヒューマンコミュニケーション」において,薬学生のコミュニケーション能力を醸成するために「気づきの体験学習」プログラムを導入した.受講後に実施した受講生によるコミュニケーションに関する自己評価について因子分析を行なった結果,「相手への関心」「社交性」「伝達」の3つの因子が抽出された.クラスター分析により学生を3つのクラスターに分け,自己評価や振り返りシートの記述を分析したところ,クラスター1では,相手を思いやることの大切さに気づき将来に活かそうとしていること,クラスター2ではコミュニケーションの難しさと聴く態度の重要性に気づいたこと,クラスター3では授業を受けることで他者と関わり合うことの大切さに気づいた学生がそれぞれ多いことが示唆された.本研究を通して,多くの学生が本授業を受講することにより相手に関心を持って話を聴くことの大切さに気づいたことが示された.

To improve communication skills in the “Human Communication” course at Teikyo University’s Faculty of Pharmaceutical Sciences, an “experiential learning to raise awareness” program was introduced to first-year pharmacy students. Factor analysis of student’s self-evaluation of communication conducted after class extracted three factors: “interest in the other person,” “sociality,” and “communication.” Students were divided into three clusters via cluster analysis. The descriptions on the reflection sheets and self-evaluation of communication were then analyzed in each cluster. The analyses revealed that Cluster 1 realized the importance of caring for others and tried to apply what they learned to future scenarios. Cluster 2 recognized the difficulty of communication and the impact of their attitudes to listening. Finally, Cluster 3 understood the necessity of interacting with others. The results indicated that many students learned the importance of listening to others with interest through this communication program.

近年,薬剤師の業務は,調剤をはじめとした薬を対象としたものから,病棟業務や在宅業務,患者の健康サポート業務など,人を対象としたものが中心となりつつある.この様な背景から,薬学教育においても患者との良好な信頼関係を築いて最適な薬学的管理を実践するために必要なコミュニケーションスキルを醸成することがこれまで以上に重要視される様になってきた.平成25年の薬学教育モデル・コアカリキュラムの改定に先駆けて文部科学省の専門研究委員会において作成された「薬剤師として求められる基本的な資質」の中でも「コミュニケーション能力」がその資質の一つとして挙げられている1).さらに,「患者のための薬局ビジョン」が策定され,薬剤師は地域医療包括ケアシステムの中で患者に寄り添い積極的に薬物治療に関わることが求められるようになった2).薬剤師が患者から必要な情報を収集するためには患者との信頼関係を構築することが必須であり,服薬指導などの医療面接を行なうにあたり,傾聴,受容,共感や支持といった態度が重要だとされている3,4).しかしながら,薬学教育では,これらの態度を知識としてではなく,体験的に学んで理解し,実際に行動で示すことが出来るようなパフォーマンスレベルにまで到達するための授業プログラムの実施報告は多くない5).

帝京大学薬学部では,薬剤師に求められるコミュニケーション能力の基盤となる,相手の心理,立場,環境を理解し信頼関係を構築するための態度を身に付けることを目的として,1年次に通年の演習科目「ヒューマンコミュニケーション」を配置している.前期の「ヒューマンコミュニケーション」では,「大学生活を充実したものにするために」をテーマとして,他者に対して関心を持ち,他者の立場に立って物事を考えることの重要性を学ぶ「気づきの体験学習」という体験型の授業を導入した.

「気づきの体験学習」は,様々な学部の大学生や多職種の社会人を対象に,対人関係能力の向上を目指して体験的にヒューマニズムを学ぶプログラムであり,高塚によって構築されたものである6).「人はいろいろ,思いこみ」や「コミュニケーションを考える,自分をみつめてみる」,「聴くことの大切さ」,「相手のための自己紹介」などの学習目標の異なる複数の体験型学習のプログラムがあり,授業の目的によりこれらのプログラムの組み合わせを変更して授業を実施している.受講者は体験学習を終えると,体験で起きたことについて,なぜそうなったのか,次に同様のことが起きた時にはどうしたらいいのか,ということを自分に問いかけ考える.そこで受講者は自分自身の生き方や普段の人間関係を見直すことができるため,「気づきの体験学習」を受講することにより受講者のコミュニケーション力や自己受容感が育まれた,という報告がなされている7,8).

医療系学部の学生については,医学生や看護学生などに対する「気づきの体験学習」の授業の効果に関する研究報告はこれまでにあったものの7–9),薬学生を対象とした報告はほとんどなかった.そこで本研究では,新たに作成したコミュニケーションに関する自己評価アンケートを用いて「気づきの体験学習」受講前後の薬学生の自己評価の変化を解析するとともに,受講者による振り返りシートへの記述を分析することで,薬学生がどのような “気づき” を得たのかを明らかにすることを目的とした.

帝京大学薬学部1年次科目「ヒューマンコミュニケーション」(通年必修科目,全16コマ,平成28年度履修対象者は326名)の中の前期6コマが「気づきの体験学習」に充てられた.「気づきの体験学習」の実施にあたっては,履修対象者がA~Cの3クラスに分けられ,1クラス1回あたり2コマ(1コマ90分間)を3回,それぞれ別の日の3,4限に授業が行われた.

本学薬学部では,学年進行に伴った順次性あるらせん型のヒューマニティ・コミュニケーション教育カリキュラムを構築している.本学部のカリキュラム・ポリシーのアウトカムに則り,1年次のヒューマンコミュニケーションは,豊かな人間性に基づく信頼関係の土台となる能力を醸成することを目的として授業が行われている.その中で,「気づきの体験学習」では,コミュニケーションとは何か,大学生活を充実したものにするためにより良い人間関係を構築するために大切なこととは何か,に焦点をあてた体験学習プログラムを高塚が構成し,講師も高塚が務めた(表1).

| 授業回 | 時限 | テーマ | 内容とねらい |

|---|---|---|---|

| 第1回目 | 3限 | コミュニケーション再考(1) 『“丸,三角,線”,“10円玉”』 |

一方通行のコミュニケーションの体験として,講師の指示に従って各自で図形を描き,周りの人と見比べ,人は自分とは違いを持っていることにきづく. |

| 4限 | コミュニケーション再考(2) 『電話によるコミュニケーション』 |

「きき手」と「話し手」でペアを作り背中合わせになって電話をしているかのように話し,「話し手」から「きき手」に “ある図形” を伝え「きき手」は正確に図形を書きとる作業を行なうことで,表情の大切さだけでなく,相手への配慮がより正確な情報の伝達に役立つことにきづく. | |

| 第2回目 | 3限 | 大学生活を充実したものにするために(1) 『私から見た私』 『あいさつ』 |

『私から見た私』 自分がどのような人間であるのかを振り返り「きき手」に説明することで,人間関係を構築する前に自己分析することの重要性にきづく. 『あいさつ』 あいさつの意味について考え,グループ内で共有することで,あいさつの大切さにきづく. |

| 4限 | 大学生活を充実したものにするために(2) 『「きく力」を磨く』 |

口元を覆い,目だけで相手に感情が伝わるか実践してみることで表情の大切さにきづく. 『私から見た私』と『あいさつ』でのグループワークの際に,どのような「きく」態度をしたら相手が話しやすいかを考えることで他者を大切にするきき方(態度や姿勢)を身に付けることの重要性にきづく. | |

| 第3回目 | 3限 | 大学生活を充実したものにするために(3) 『私の人間関係』 |

自分がこれまで関わってきた人や影響を受けた人を書き出し,人間関係図を絵で表すことで,想像以上にたくさんの人と関わってきたことにきづく. |

| 4限 | 大学生活を充実したものにするために(4) 『大切にされた体験』 |

大切にされた体験を短冊に書き,グループ内で発表することで,これまでの人生において自分が大切にされた体験を思い出し,他者を大切にすることの大切さにきづく. |

授業回ごとに実施した体験学習プログラムのテーマ,及びその内容とねらいを記載した.

本授業では,2人組で取り組むプログラム,又は6人組で取り組むプログラムがあるが,学生の積極的な授業への取り組みを促すために,人数の指定は教員側で行なうものの,グループの構成は教員ではなく学生自身で決めさせた.各回の授業の終了時には受講者全員に振り返りシートを記述させ,回収し,教員が内容を確認後返却した.

コミュニケーションに関する25問の設問に対して5段階のリッカート尺度で自己評価を行なうアンケートを作成した(表2).設問を設定する際には,コミュニケーション能力を構成するといわれる5つの力(聴く力,観る力,感じる力,質問する力,伝える力)を調査した先行研究10) を参考に作成した.ただし,先行研究の設問はそのまま使用せず,気付きの体験学習プログラムの際に高塚が強調していることを踏まえ,プログラムに沿った文言に設問を変えた.本自己評価アンケートは気づきの体験学習のプログラムに参加した経験がある教員2名で作成した.自己評価アンケートは「気づきの体験学習」の受講前後,即ち1回目の授業の開始前と3回目の授業終了後に実施し,5分程度の記入時間を設けすぐに回収した.本授業を受講した326名のうち,回答に欠損のない302名を有効回答として分析した.

| 設問 | |

|---|---|

| 問1 | 相づちをうちながら話を聴くことができる. |

| 問2 | 相手にわかりやすく話を伝えることができる. |

| 問3 | 相手がどのような気持ちで話しているのかを考えることができる. |

| 問4 | 話をさえぎらないで聴くことができる. |

| 問5 | 会話をする相手の表情をみることができる. |

| 問6 | 相手が話しやすい雰囲気を作ることができる. |

| 問7 | 相手の話に否定的な言葉を使わず会話をすることができる. |

| 問8 | 相手と視線を合わせて会話をすることができる. |

| 問9 | 疑問に思ったことを相手に尋ねることができる. |

| 問10 | 相手の話に共感することができる. |

| 問11 | 会話をする相手のしぐさをみることができる. |

| 問12 | 自分の言葉に対し相手がどのように感じるのかを考えることができる. |

| 問13 | 他人に対して,すぐに心を開くことができる. |

| 問14 | 開いた質問と閉じた質問を使い分けることができる. |

| 問15 | 人よりコミュニケーション能力がある. |

| 問16 | 積極的に,他人に話しかけることができる. |

| 問17 | 自分は人に好かれやすいタイプである. |

| 問18 | わからないことを質問することが恥ずかしいと感じる. |

| 問19 | 相手の長所や短所を受け入れることができる. |

| 問20 | 会話の中で重要な点を明確にすることができる. |

| 問21 | 他人に対して,壁を作るタイプである. |

| 問22 | 話の軌道がずれた時,徐々に修正することができる. |

| 問23 | 相手に自分の身体の正面を向けて話すことができる. |

| 問24 | 初対面の相手と臆することなく話すことができる. |

| 問25 | 医療従事者はコミュニケーション能力を養う必要がある. |

1年次科目「ヒューマンコミュニケーション」の受講者が,受講前後にコミュニケーションに関する25問の設問について,「よく当てはまる」,「少し当てはまる」,「どちらでもない」,「少し当てはまらない」,「全く当てはまらない」の5段階尺度で自己評価を行なった.

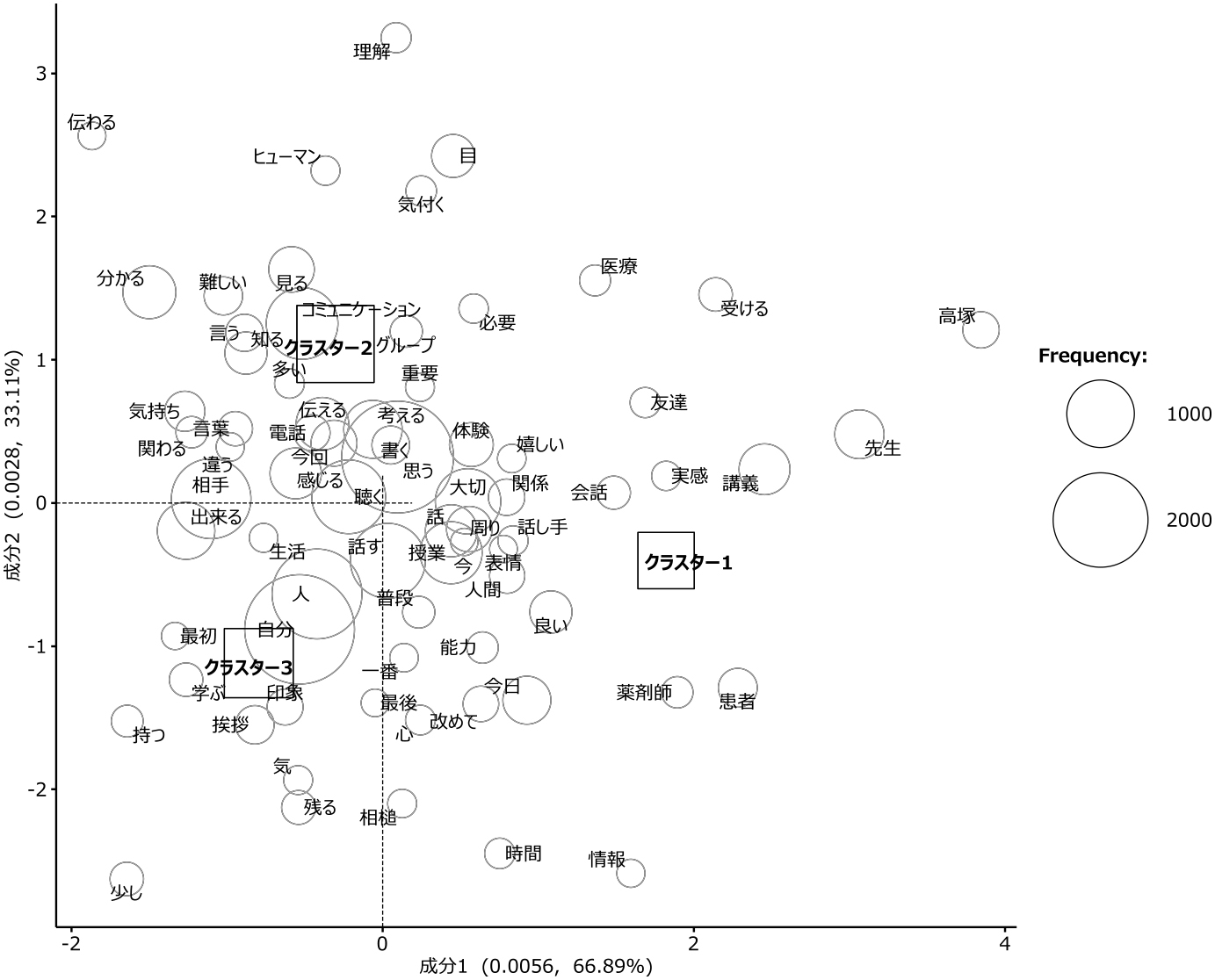

振り返りシートは,受講生が授業で自分がどのようなことを体験し,そこからどのようなことを考え,感じ,気づいたかを振り返り,記録するものであり,各回の授業後に記入させた.受講生から回収した振り返りシートをテキスト化し,KH Coder 3(http://khc.sourceforge.net/)を用いてテキストマイニング11,12) を行なった.振り返りシートの記述の中に出現する「きく」と「聞く」のうち,文意から「聴く」と考えられるものについては「聴く」に変換した.形態素解析には茶筅を使用し,共起ネットワーク(中心性媒介)は,描画する共起関係の選択をJaccard係数上位60とし,出現回数の多い語ほど大きい円で示した.対応分析は「抽出語 × 外部変数(クラスター)」で分析を行ない,X軸を第1成分,Y軸を第2成分とし,バブルプロットを用いて示した.抽出した語を含む原文を抜粋する際には,KH Coder 3のKWICコンコーダンスを用いた.

3. 統計解析自己評価アンケートの回答結果については,「よく当てはまる」を5点,「少し当てはまる」を4点,「どちらでもない」を3点,「少し当てはまらない」を2点,「全く当てはまらない」を1点とした.自己評価アンケート回答結果の受講前後の比較の際にはWilcoxonの符号付順位検定を行ない,P < 0.05を有意差ありと判定した.因子分析は固有値が1以上であることを指標として最尤法による因子抽出,promax回転を行ない,共通性が0.25以上の設問を採用した.さらに,因子の内的整合性を検証することを目的として,クロンバックのα係数を算出し,Bartlettの球面性検定,Kaiser-Meyer-Olkinの標本妥当性を測定し,P < 0.05を有意差ありと判定した.クラスター分析ではWard法によるクラスタリングを行ない,距離の計算にはEuclid距離を用いた.これら全ての統計解析については,統計解析ソフトJMP Pro 16(SAS Institute Inc., Cary, NC, USA)を用いた.

4. 倫理的配慮アンケート調査や振り返りシートの記入に際し,回答内容で利益又は不利益を被ることがないこと,個人情報は保護することを説明し,本研究に使用することの同意を得た.さらに,得られた研究結果は学会発表や論文等で公表することがあることを説明した.本研究は帝京大学倫理委員会の承認を得て実施した(帝倫15-156号).また,受講者への授業上の倫理的配慮として,『私の人間関係』や『大切にされた体験』の体験プログラムでは,講師から “話したくない内容は無理に話さなくて良い” “この授業で他者から聴いた話を他言しない” と説明した.

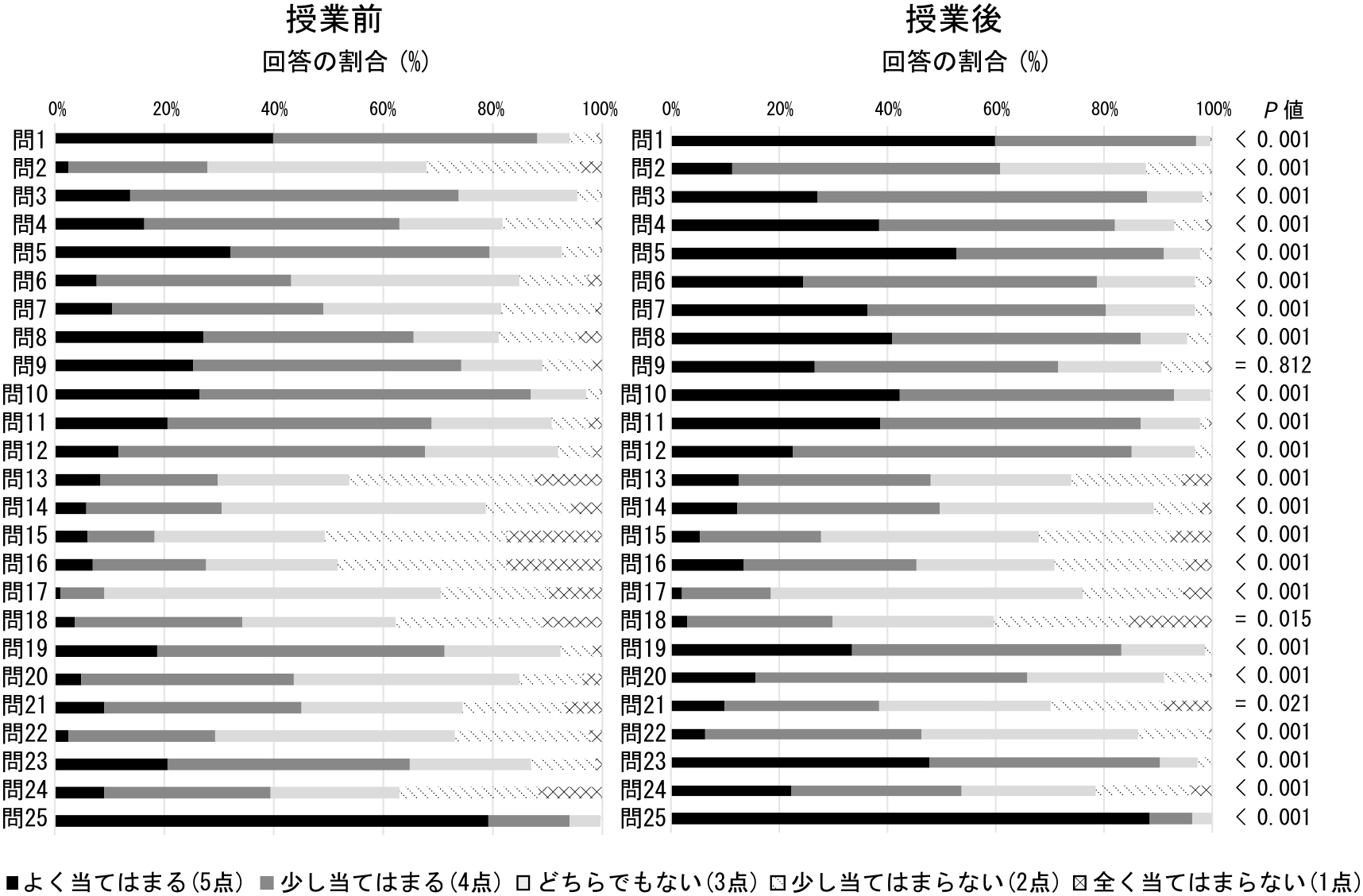

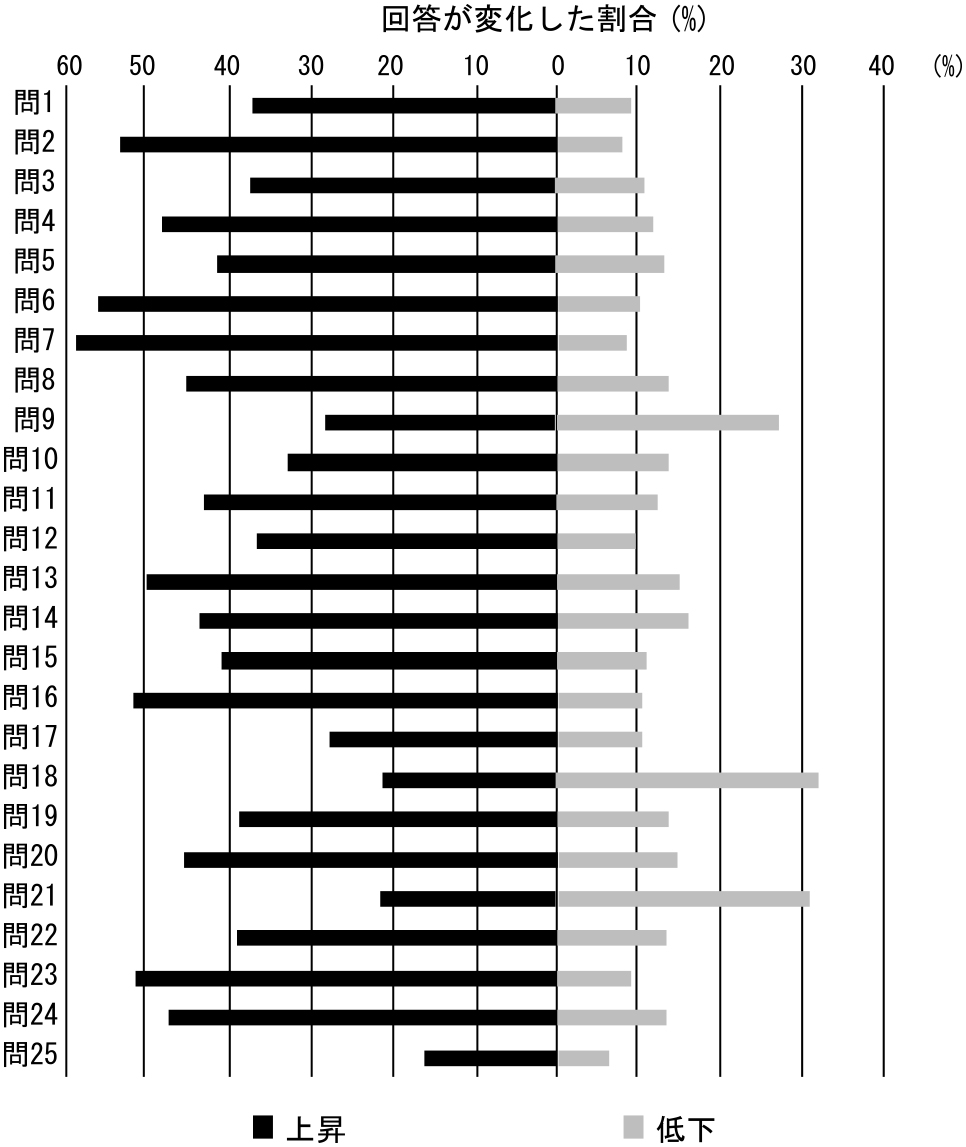

平成28年度帝京大学薬学部1年生の「ヒューマンコミュニケーション」受講生に対して,「気づきの体験学習」の1回目の授業開始前(受講前)と3回目の授業終了後(受講後)にコミュニケーションに関する自己評価アンケートを実施した.各設問の5段階リッカート尺度に対する回答者の受講前後の自己評価の点数を比較したところ,25問中24問の設問において有意に増加していた(図1).各設問に対する自己評価が受講前後で変化した学生の割合を調べたところ,受講後の自己評価の点数が受講前の点数と比べて上昇した受講生の割合が50%以上であった設問は6つあり,問7「相手の話に否定的な言葉を使わず会話をすることができる.」(58.9%),問6「相手が話しやすい雰囲気を作ることができる.」(56.3%),問2「相手にわかりやすく話を伝えることができる.」(53.3%),問16「積極的に,他人に話しかけることができる.」(52.0%),問23「相手に自分の身体の正面を向けて話すことができる.」(51.3%),問13「他人に対して,すぐに心を開くことができる.」(50.3%)であった(図2).一方,受講後の自己評価の点数が受講前と比べて低下した学生の割合が上昇した学生の割合より多かった設問は2つあり,問18「わからないことを質問することが恥ずかしいと感じる.」(32.1%),問21「他人に対して,壁を作るタイプである.」(30.8%)であった(図2).なお,問25「医療従事者はコミュニケーション能力を養う必要がある.」は学生の自己評価に最も変化がなかった設問であり,受講前の時点で点数が高く天井効果がみられた.

「気づきの体験学習」の受講前後におけるコミュニケーションに関する自己評価アンケートの結果.表2に示した25問の設問ごとに5段階の各尺度を選択した学生の割合(%)を示した.Wilcoxonの符号付順位検定を用い,P < 0.05を有意差ありと判定した.

「気づきの体験学習」の受講前後におけるコミュニケーションに関する自己評価アンケート回答の変化.個々の学生の受講前後の自己評価アンケートの回答を設問ごとに比較し,自己評価の点数が受講後に上昇した学生数と低下した学生数を求め,有効回答者数(302名)に対する割合をパーセンテージで示した.左向き棒グラフ:上昇した学生の割合,右向き棒グラフ:低下した学生の割合.

次に,作成したアンケートの因子構造を調べるために,受講後に実施した自己評価アンケートを用いて探索的因子分析を行なった.天井効果があった問25を除き,最終的な共通性が0.25以上であった設問22問を採用した結果,3つの因子が抽出された(表3).因子1(10項目)では,相手の話をしっかりと聴く(傾聴),相手を受け入れる(受容・共感),相手に配慮するといった内容の設問が含まれていることから,「相手への関心」因子と命名した.因子2(7項目)では,積極的に会話をする姿勢を表す内容を示す設問が多かったため,「社交性」因子とした.因子3(5項目)では会話を通じて相手との情報の伝達を円滑に行なうスキルに関する項目が多かったため,「伝達」因子と命名した.抽出された3因子について内的整合性を検証するためにクロンバックのα係数を算出したところ,「相手への関心」因子は0.85,「社交性」因子は0.86,「伝達」因子は0.73であった.また,Kaiser-Meyer-Olkinの標本妥当性の測度は0.911を示し,Bartlettの球面性検定はP < 0.001であったため,この因子分析の妥当性は有意に保証された.ここで,因子2の「社交性」に含まれる問21「他人に対して,壁を作るタイプである.」は,因子分析により逆転項目であることがわかったため,クロンバックのα係数を算出する際には,尺度の方向性を鑑み,5点を1点に,4点を2点に,3点はそのまま,2点を4点に,1点を5点に換算し直した.

| 因子1 相手への関心 |

因子2 社交性 |

因子3 伝達 |

共通性 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 問5 | 会話をする相手の表情をみることができる. | 0.755930 | –0.004613 | –0.038725 | 0.55473 |

| 問10 | 相手の話に共感することができる. | 0.640602 | 0.070519 | –0.043202 | 0.46726 |

| 問3 | 相手がどのような気持ちで話しているのかを考えることができる. | 0.627703 | –0.021007 | 0.156212 | 0.57264 |

| 問1 | 相づちをうちながら話を聴くことができる. | 0.617129 | 0.014415 | –0.055291 | 0.33175 |

| 問23 | 相手に自分の身体の正面を向けて話すことができる. | 0.611041 | –0.017459 | –0.097406 | 0.50598 |

| 問11 | 会話をする相手のしぐさをみることができる. | 0.586105 | 0.014215 | 0.106809 | 0.43782 |

| 問4 | 話しをさえぎらないで聴くことができる. | 0.490516 | –0.140866 | 0.059183 | 0.25539 |

| 問6 | 相手が話しやすい雰囲気を作ることができる. | 0.478437 | 0.277457 | 0.093275 | 0.48443 |

| 問8 | 相手と視線を合わせて会話をすることができる. | 0.449493 | 0.087817 | 0.062501 | 0.42032 |

| 問19 | 相手の長所や短所を受け入れることができる. | 0.344929 | –0.014361 | 0.174837 | 0.28442 |

| 問16 | 積極的に,他人に話しかけることができる. | –0.076051 | 0.911665 | –0.021886 | 0.79632 |

| 問15 | 人よりコミュニケーション能力がある. | –0.034174 | 0.882666 | 0.110823 | 0.78206 |

| 問13 | 他人に対して,すぐに心を開くことができる. | 0.135192 | 0.656614 | –0.035498 | 0.60977 |

| 問24 | 初対面の相手と臆することなく話すことができる. | 0.029391 | 0.633409 | 0.044724 | 0.71133 |

| 問17 | 自分は人に好かれやすいタイプである. | –0.008901 | 0.408872 | 0.187807 | 0.31576 |

| 問2 | 相手にわかりやすく話を伝えることができる. | 0.156070 | 0.351540 | 0.289451 | 0.42958 |

| 問21 | 他人に対して,壁を作るタイプである. | 0.016947 | –0.594008 | 0.173832 | 0.60233 |

| 問22 | 話しの軌道がずれた時,徐々に修正することができる. | –0.054263 | –0.052249 | 0.608346 | 0.31820 |

| 問20 | 会話の中で重要な点を明確にすることができる. | 0.099332 | 0.027573 | 0.595199 | 0.46125 |

| 問14 | 開いた質問と閉じた質問を使い分けることができる. | 0.022489 | 0.065872 | 0.535188 | 0.36484 |

| 問9 | 疑問に思ったことを相手に尋ねることができる. | 0.016308 | 0.048811 | 0.476078 | 0.45314 |

| 問12 | 自分の言葉に対し相手がどのように感じるのかを考えることができる. | 0.329008 | 0.009324 | 0.398349 | 0.41727 |

| 寄与率 | 25.095 | 22.627 | 18.391 | ― | |

| 累積寄与率 | 25.095 | 47.722 | 66.112 | ― | |

| 因子間相関 | 因子1 | 因子2 | 因子3 | ||

| 因子1 | ― | ― | ― | ||

| 因子2 | 0.47748 | ― | ― | ||

| 因子3 | 0.57607 | 0.45244 | ― |

コミュニケーションに関する自己評価アンケートの回答(有効回答者数302名)について,探索的因子分析を行なった.因子抽出は最尤法で行ない,固有値1以上のものを因子とした.共通性が0.25未満の設問を除外し,promax回転を行なった.表中には問ごとに因子負荷量及び共通性を示し,表外に,寄与率,累積寄与率及び因子間相関を示した.

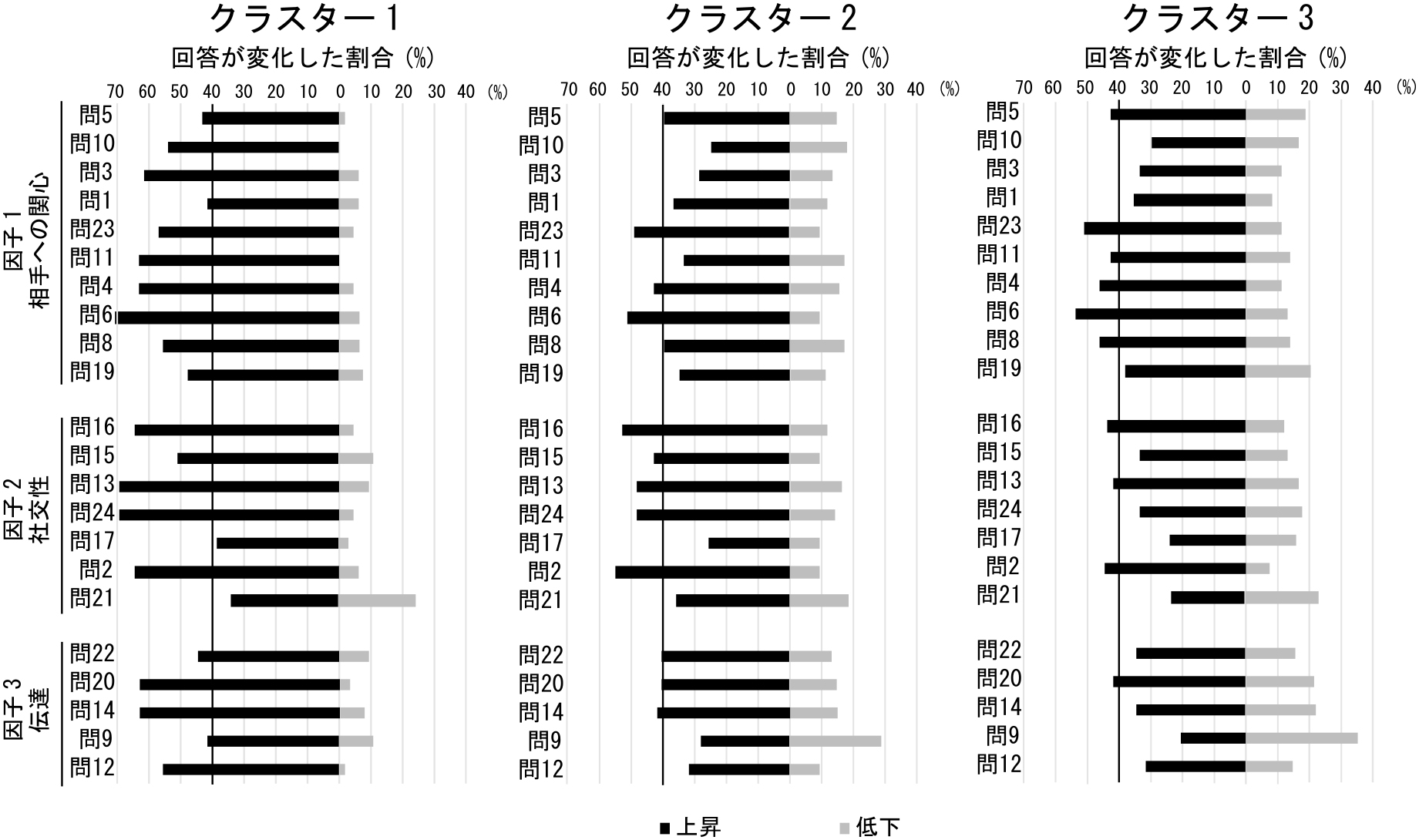

因子分析により得られた因子得点を用いて階層型クラスター分析を行なった.受講生を65名で構成されるクラスター1,129名のクラスター2,108名のクラスター3の3つのクラスターに分類し,クラスターごとの特徴を調べるために因子得点のヒートマップを作成した(図3).ヒートマップでは,因子ごとの因子得点が高いほど赤く,低いほど青く示している.クラスター1のヒートマップは他のクラスターより全体として赤色が多く見られることから,クラスター1は3つの因子の因子得点が他のクラスターより高いことがわかった.クラスター3のヒートマップは全体として青色が多いことから,3つ全ての因子において他のクラスターより低く,特に「社交性」因子が低い傾向がみられた.また,クラスター2は全ての因子の因子得点がクラスター1よりは低く,クラスター3よりは高い傾向がみられた.

「気づきの体験学習」受講後のコミュニケーションに関する自己評価アンケート結果を用いたクラスター分析.因子分析で得られた因子得点をもとに階層型クラスター分析を行なった際の樹形図及び因子得点のヒートマップを示した.ヒートマップでは因子ごとの因子得点が高いほど赤く,低いほど青く示されている.

さらに,受講前後の自己評価の変化をクラスターごとに調べるために,各設問に対する自己評価が受講前と比較して受講後で上昇,又は低下した受講生の割合を示した(図4).受講後の自己評価が上昇した学生の割合が40%以上であった設問を調べたところ,クラスター1では因子1と因子3に含まれる全ての設問が該当し,因子2についても7個中5つが該当した.同様にクラスター2では,因子1に含まれる10個の設問のうち5つが40%以上を示し,因子2では7個中5つが該当し,因子3は5個中3つが該当した.クラスター3では,因子1は6つ,因子2は3つ,因子3は1つの設問が40%以上を示した.

クラスターごとの「気づきの体験学習」の受講前後におけるコミュニケーションに関する自己評価アンケート回答の変化.個々の学生の受講前後の自己評価アンケートの回答を設問ごとに比較し,自己評価の点数が受講後に上昇した学生数と低下した学生数を求め,各クラスターの学生数に対する割合をパーセンテージで示した.なお,設問は属する因子ごとに因子負荷量の大きい順に並べ,問21は上昇した学生の割合と低下した学生の割合を逆転したものをグラフに反映させた.左向き棒グラフ:上昇した学生の割合,右向き棒グラフ:低下した学生の割合.

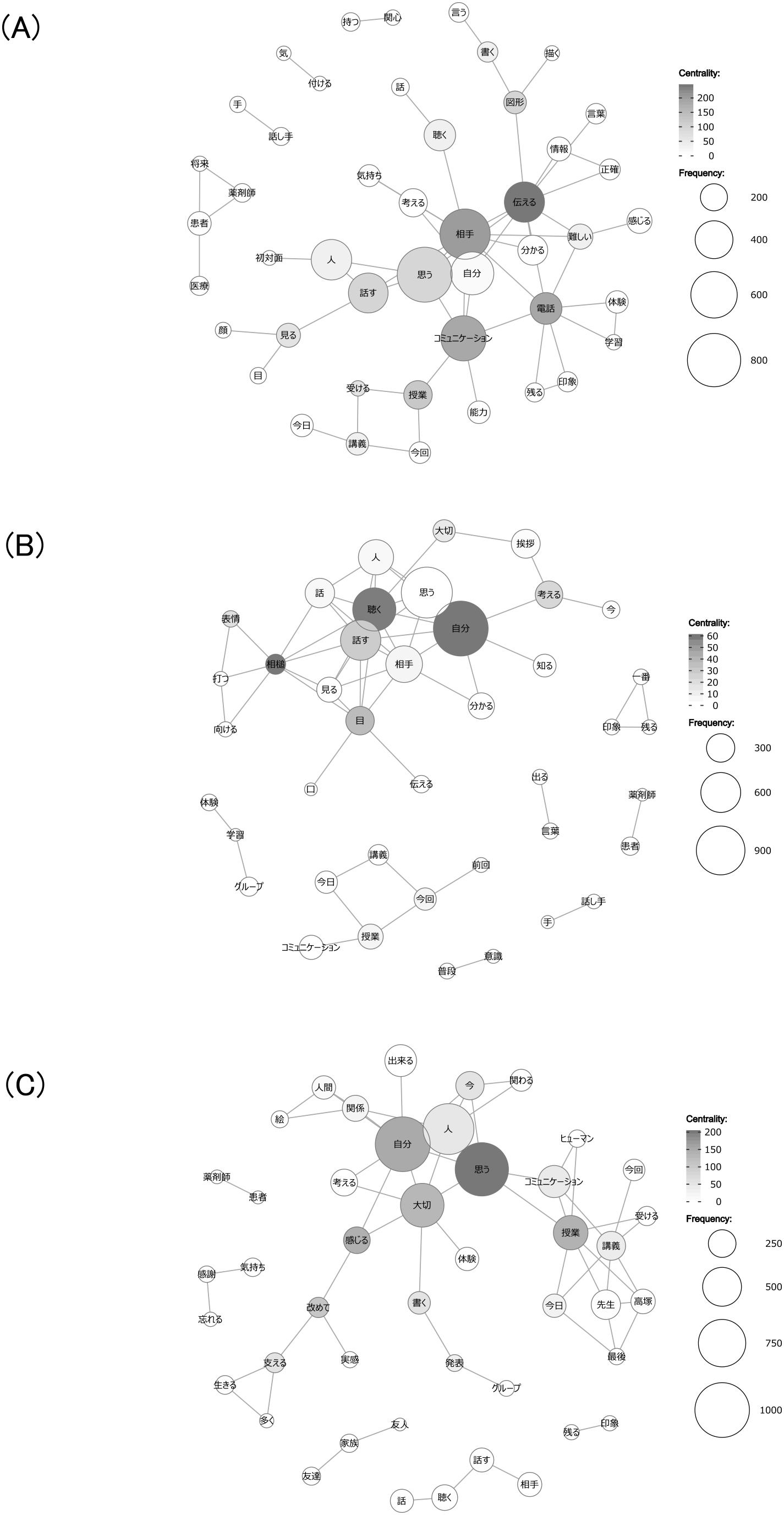

学生が授業で得られた気づきを抽出するため,毎授業後に受講生が提出する「振り返りシート」の記述内容について,テキストマイニングを行なった.1回目の授業後に提出された振り返りシートの記述を用いて共起ネットワークを描画したところ,「伝える」「相手」「電話」「コミュニケーション」の中心性が高いことがわかった(図5A).KWICコンコーダンスを用いて中心性の高い語が元の文脈でどのように用いられているのか検索したところ,主に “相手に伝えることの難しさが分かりました”,“電話のコミュニケーションで,相手の表情を見て会話をすることの大切さに改めて気付きました”,“電話という表情が見えない場面だからこそ,話す言葉,聴き方,相手の気持ちに配慮が必要だと感じました” という内容の記述がなされていることがわかった.2回目の授業後の振り返りシートを用いて共起ネットワークを描画したところ,「相槌」,「聴く」,「自分」の中心性が高かった(図5B).“聴くという自分が毎日当たり前のようにやっている行為にも相槌を打つ,身体を話している人の方に向ける,前のめりになる,表情を作る,など大事なポイントが沢山あることを知った”,“ただ話し方や言葉の使い方だけでなく,相手が話したい,聴きたいと思えるような工夫や努力が大切なのだと感じました”,“1分ではほとんど自分がどんな人間かを言うことができませんでした” などの記述がなされていた.3回目の授業後の振り返りシートを用いて共起ネットワークを描画したところ,「思う」「自分」「大切」「感じる」の語の中心性が高く,且つ出現頻度が高いことが分かった(図5C).中心性の高い語が用いられている文章として,“人間関係を表したり,大切に自分が思われているなと感じたことを改めて書き出すことによって普段意識していなかった「自分の周りの環境がいかに恵まれているのか」ということを改めて気付き,意識することができました”,“自分の大切な人達にこれからも感謝をしつつ,その人達にやさしさや良い行いを与え続けていける人間になりたいなと思いました.” などの記述があった.次に,クラスターごとの特徴的な語を解析するために,授業3回分全ての振り返りシートの記述を用いて対応分析を行なった(図6).その結果,原点の近くには「聴く」「思う」が抽出され,クラスター1では,「患者」「薬剤師」,クラスター2では,「伝わる」「見る」「難しい」,クラスター3では「挨拶」「最初」などの語が抽出された(表4).KWICコンコーダンスを用いて各クラスターで抽出された語がどのように用いられているのか検索したところ,“将来患者さんに寄り添え,信頼できる薬剤師になりたいです.”,“人とコミュニケーションを取るとき,目だけでは伝わらない事がよく分かりました.”,“相手の目を見るだけで優しさを伝えるというのはとても難しかったです.”,“互いの意見を伝え合うことは,とても大切なことですが,それ以上に相手と向き合いその意思や気持ちを正確に理解することの重要性や難しさに気付かされました.”,“挨拶の意味,効果や話の聴き方など普段自分が意識していなかったが他の人の意見などを聴いてそういう見方もあるかと参考になった.”,“最初はこの授業に対して消極的な気持ちでしたが,終わってみると3回というのはあっという間でとても充実していたように感じました.” などの記述があった.

「気づきの体験学習」の授業回ごとの振り返りシートの記述を用いた共起ネットワーク.第1回目から3回目の各授業後に提出された振り返りシートの記述を用いて,共起ネットワークを描画した(1回目をA,2回目をB,3回目をCとした).媒介中心性の高い語ほど黒,低い語ほど白い円で示した.出現回数の多い語ほど大きい円となっている.

「気づきの体験学習」全3回分の振り返りシートの記述を用いた対応分析.クラスターを外部変数として,「気づきの体験学習」3回分(全て)の振り返りシートの記述を用いて対応分析を行なった.3つのクラスターを四角で表した.

| 授業回 | クラスター | 振り返りシートに書かれた原文 |

|---|---|---|

| 第1回目 | 1 | ・今日の講義の中でまずコミュニケーションに必要なことは関心を持つことだと分かりました.(中略)あと,電話によるコミュニケーションの体験学習で私は話し手として正確に情報を相手に伝えなければならなかったのに,自分の伝えたいことばかり言ってしまい相手に伝わったかどうか確認が足りなかったと思いました.電話でなければすぐ「これは違う」「もっと大きく」と言えたと思いますが,相手の表情を見れず身振り手振りで情報を補えることができないので,もどかしく大変だと思いました.これからは,今日学んだことを活かすために,普段から「情報を正しく伝える」「関心を持つ」という点を意識していき,将来患者さんに寄り添え,信頼できる薬剤師になりたいです. ・(前略)今日3時間,高塚先生からの授業を受けてみて行動をし,相手を思いやり,自分を知ること,考えることも大事だけど気持ちということを学び,自分にはもっと,もっと,コミュニケーションが必要なのだということが実感しました.将来,薬剤師になりたいそういう夢だけを持ち,必死に勉強していましたが,今後,患者さんと関わる,どのようにいえば,相手に伝わるかということが何となくでもわかった気がしました.自分が自分がではなく相手のことも思って伝えることが大切なのだということを強く実感しました. ・(前略)聴覚でしか情報を得ることが出来なかったので,向かいあって,相手の目を見て会話をすることの大切さを学びました.(中略)患者さんの心のケアをすることも,薬剤師の立派な仕事だと思います.人と関わる仕事なので,コミュニケーション能力ももとめられるだろうと考えていました.しかし,そのようなことは実習で身に付けるものだと思っていました.5,6年生から身に付けるのでは遅いんだなと,今日初めて気が付きました.1年生のうちからコミュニケーションについて体験を通して学べるので,本当に良かったと思います.頑張ります. |

| 2 | ・(前略)互いの意見を伝え合うことは,とても大切なことですが,それ以上に相手と向き合いその意思や気持ちを正確に理解することの重要性や難しさに気付かされました.電話形式のやりとりでは相手を見ることができず言葉以外のジェスチャーや表情を読み取るといったことができないので自分の気持ちや疑問点をできるだけ相手に伝えることを意識しました.(後略) ・電話でのやり取りの体験で,相手が伝えたい内容を完全に理解するのはとても難しいことが分かり,話すだけ,聴くだけでなく,相手の思っていることを読み取ろうとすることが大切だと思いました.(後略) ・今日の講義の中で私が最も印象に残っているのは,電話でのコミュニケーションというものです.私は話し手だったのですが,自分だけが分かる図形を見えない相手に伝えるというのが思っていた以上に難しかったです.相手が見えない分,通常の向かい合った時よりも相手のことを考えて話しを進めていくべきだったな,と終わってから思いました.相手のどこまで理解しているかを確認するのにもコミュニケーションは大切なんだなと思いました.(後略) | |

| 3 | ・印象に残っていることは,やはり最後に行なった図形を伝えることです.私はきき手だったのですが,他の人達よりも正確に図形を描くことができていました.それは,パートナーも私も,お互いに「伝えたい」「聴きとりたい」という気持ちが合ったからだと思います.ちゃんと伝えてもらっていることが正しく書けているか不安だったので,合っているか微妙なところは分かるまで質問を何度もしました.(中略)私は人見知りをすることがあり,初対面の人と話すのが苦手ですが,今日実際話してみると共通点も見つかってもっといろいろな人と話してみたいと思いました. ・(前略)初対面の人とでももっと積極的に話せるようになれればいいなと思った.あと電話のやつはやっている時に自分が描いているものが相手が本当に伝えようとしているものと合っているのかが全然分からなくて不安だったし,相手からの情報を待っているだけでなく自分から必要な情報については相手に聴くことも大事だと思った.声が小さかったりして聴きとりにくかったところもあったと思うのでそういう基本的なところはすぐに直したい.相手が話したいなって思ってもらえる雰囲気づくりも大事だとは思うけれどまだよく分からないのでこれからの講義で学んでいきたい. ・私は初対面の相手に自ら話しかけるのが苦手で,友達もたくさんは出来ていませんでした.その中で今日,二人組で話す中で,相手に興味を持ってたくさん質問をすることで距離が縮まるのだと改めて感じました.講義を受ける前は,改めてコミュニケーションを学び,吸収できるのか不安でしたが,このような機会を通して少しずる慣れていけると感じたので,積極的な姿勢を忘れてはいけないのだと思いました. | |

| 第2回目 | 1 | ・(前略)他にも聴くということはどういうことなのか,また,その重要性を再認識させられ,今後自分が薬剤師になった時,患者の話しをしっかり聴き,また相手に自分が話しを聴いていることを行動や態度で示すことができる薬剤師を志したいと思います.(後略) ・(前略)「目は口ほどにものを言う」とは言うものの,相手の気持ちを読むのが下手なのか,目が合っているということと,黒目が大きくて綺麗という2つしか僕には分かりませんでした.普段からこういうことを考えて行動し,経験していく上で身につけたいと思いました.そうすれば,将来患者様と向き合った時に,どうしても人に言えない不安や焦りを感じたり,心のケアも出来ると思います.病気を治すだけでなく,精神的な面まで直せる医療人になりたいです.第3回の講義もとても楽しみです. ・(前略)表情だけでなく,相槌の打ち方,体の向け方や細かいことかもしれませんが,小さなところも,むしろ小さいところが大切だと実感しました.日々の生活では,やはり気を利かせずに相手の方を見ていなかったりしていたことが多かったので,日々の生活から大事にしていかないといけないと思いました.将来,薬剤師になって働くということは,患者様の抱えている病気や悩みを,一緒に背負って行かなければなりません.そういった人達を支えられるようになるためにも,今日のことを大事にして,毎日過ごしていきたいと思います.今日は講義ありがとうございました. |

| 2 | ・今日の講義を通して,人とコミュニケーションをとるとき,目だけでは伝わらないことがよく分かりました.(後略) ・(前略)また手を口に当てて,相手の目を見るだけで優しさを伝えるというのはとても難しかったです.顔のうちで目が一番重要だとは思うけど目や口元も含んで表情というのだなあと思いました. ・自分自身のことは一番自分が知っていると思っていましたが,実際に「私は~です.」「私は~ではないです.」のところでは30秒くらいで言葉が出なくなってしまいました.(中略)目だけでもこんなに伝わるものだと知らず,驚きました.これからは普段からでも相手の目を見る様にしていきたいと思います. | |

| 3 | ・挨拶の意味,効果や話の聴き方など普段自分が意識し絵来なかったが他の人の意見などを聴いてそういう見方もあるかと参考になった.(後略) ・(前略)挨拶はしてあたりまえだから,という気持ちで行なってきましたが,実際に何故するのか?と考えた時あまり思いつかないことに対しても驚きました.普段,当たり前のようにする行動が,実は大切な意味が含まれていたり,もっと自分自身に目を向けてみようかと意識が変わっていくのを実感した授業でした. ・今回の講義で特に印象に残っていることは,挨拶の奥深さについてです.今まで,挨拶をすることが当たり前になっていて,することの意味や理由について深く考えたことがまるでなかったことに気付かされました. | |

| 第3回目 | 1 | ・(前略)大切にされた経験では,お母さんの話しをしました.自分が今大学に通えているのは色々な人の助けがあったからで,改めて人間一人では生きていけないのだなとそして,自分も薬剤師になった時に誰かから「私のおかげで」と思ってもらえるような人になりたいと思いました.水を使ってのgive and giveの話し,心に染みました.やはり今まで見返りを求めていた部分も多くて医療人になるからにはgive and givenの心を大事に人と関わっていきたいと思います.3回という短い期間ではありましたが,高塚先生の授業を受けることが出来て幸せでした.どうも有難うございました. ・今日で高塚先生のヒューマンコミュニケーションの授業が最後となってしまいました.私はこの3回の授業で人と関わることの大切さを学びました.聴くこと話すこと,普段何気なくしていることにも一つ一つ大切なポイントがあってそれを学べたことをとても嬉しく思います.高塚先生の授業はとても面白く毎回積極的に取り組めました.またこの授業を通して新たな友達の輪が広がったことをとても嬉しく思います.(後略) ・(前略)普段は素直に言えない感謝の言葉も家族を思う言葉も高塚先生のおかげで今は言えそうです.コミュニケーションの授業を受けて生き方や人生観も変わるような貴重な体験をすることが出来ました.人間関係を考えながら相手を思いコミュニケーションを深めてもっと素敵な人間になり温かい薬剤師になりたいと思います.これからも努力を続けていきます. |

| 2 | ・今回のヒューマンコミュニケーションの授業では主に人間関係のことについて扱いました.人間関係は,自分が生きていく上で切っても切り離せないものだと知り,また,少ないほうだと思っていた自分の人間関係も,数えてみれば意外にも沢山の人間関係があった上で,僕がいるのだと実感しました.また,グループで自分が大切にされた思い出などを聴いた時に,誰もが皆思い出に残るようなエピソードを持っていて誰かしらから大切にされているんだと思い感動しました.(後略) ・(前略)この3回の講義のおかげで普通に生活しているだけではたぶんずっと関わらなかったであろう人たちと関われて,この講義以外でも話したりするようになりました.(後略) ・(前略)ヒューマンコミュニケーションの授業を受ける前は自身のコミュニケーション力に全く自信が持てなかったけれど,少しだけ自信がつきました.たった3回の授業だったけれど,自分の中のコミュニケーションの意味合いが大きく変わったしコミュニケーションの重要性を再確認することが出来て,この授業を受けて本当に良かったと思います.今後も人と接する時にこの授業で学んだことを意識してコミュニケーションを取れるように頑張りたいです. | |

| 3 | ・最初はこの授業に対して消極的な気持ちでしたが,終わってみると3回というのはあっという間でとても充実していたように感じました.(中略)自分が相手に関心を持つことの大切さ,相手の気持ちを考えて向き合うことの大切さをこの3回の授業を通してたくさん学びました.(後略) ・最初の1回目の授業から,今日の3回目の授業を通してみて,私は正直最初の授業でコミュニケーション能力あまりない自分には向かないし,授業を受けるのに抵抗がありました.ですが,一番最後の授業で初めてこの授業は楽しいと思えて,心から話すことが出来た自分がいました.(後略) ・計3回の講義を通じて,人のことを知るにはまず相手に自分のことを知ってもらわなければいけないということを学び,それが人の話を聴くために必要不可欠なことだと知りました.正直,最初の方はヒューマンコミュニケーションの授業なんてやっても無意味だろうなと思っていましたが,3回の講義を受けた後では少しは意味のある講義になったかなと思いました.3回の講義有難うございました. |

図6の対応分析において抽出された各クラスターに関連していた語が用いられている原文のうち代表的なものを抜粋し,授業回別にクラスターごとに示した.

「気づきの体験学習」は,他者と信頼関係を築き,コミュニケーションを円滑に図るようにするために何が必要なのか,受講生に気づきを与えることを目的とした体験型の授業プログラムである.今回,「気づきの体験学習」の授業を受講する前と受講した後に実施したコミュニケーションに関する自己評価アンケートを比較したところ,受講後では,受講前と比べて逆転項目を除きほとんどの設問において自己評価が上昇していたことから(図1),本授業を受講することによりコミュニケーション能力が向上した,と認識している学生が多いことが示唆された.受講後に自己評価が高くなった学生の割合が半数以上であった6つの設問(問2,6,7,13,16,23)は,全て会話を通して他者と良好な関係を築くための要素に関するものであった(図2).本授業プログラムは常に2人組もしくは6人組で行なうものであり,多くの受講者が体験を通してこれらの要素の効果と重要性に気づいたと考えられる.なお,受講後に自己評価が低下した学生の割合が上昇した学生の割合より多かった設問は,問18,21の2項目であった.これらはいずれも良い人間関係を構築することに対して負の影響を及ぼすものであり,それにより他の設問とは逆の変化を示したと考えられた.

受講後の自己評価アンケートについて探索的因子分析を行なった結果,「相手への関心」「社交性」「伝達」と命名した3つの因子が抽出された(表3).「気づきの体験学習」の第1回目の授業では,他者は自分とは異なる視点や考えを持っていることや,相手と良好なコミュニケーションをとるために相手への配慮が大切であることに気づくことを目的としたプログラムとなっている(表1).第1回目の振り返りシートの共起ネットワーク(図5A)では,「相手」の中心性が高くなっており,振り返りシートの原文を調べたところ,“相手のことも思って伝えることが大切”,“話すだけ,聴くだけでなく,相手の思っていることを読み取ろうとすることが大切” などの記述があった(表4).このように,相手に関心を向けることがコミュニケーションをとる上で大切であることに学生が気づいたことが,「相手への関心」という因子が抽出されたことに関連すると考えられた.また,第2回目の授業では,「きき手」の姿勢によって「話し手」の話しやすさを考えるプログラムとなっており,その後の第3回目の授業では,受講者は自身の体験をグループの他の学生に開示する体験をする(表1).第3回目の授業後の振り返りシートには,“新たな友達の輪が広がった”,“ずっと関わらなかったであろう人と関われた”,“この授業は楽しいと思えて心から話すことが出来た” 等の記述があった(表4).この様に,グループ内の他の学生に自分の経験や意見を話すことで他者との繋がりを体験したことから,「社交性」因子が抽出されたと考えられた.さらに,3つ目に「伝達」という因子が抽出されたのは,第1回目の授業の中で行なった『電話によるコミュニケーション』というプログラムにおいて,表情の大切さに気づいた学生が多いことによるものと考えられた(表1).これは,振り返りシートの対応分析において,「電話」と「伝える」が近くに抽出されていることからも示唆される(図6).以上の様に,今回抽出された3つの因子は,本授業で学生に与えようと意図した気づきと一致しており(表1),クロンバックのα係数と合わせても探索的因子分析の結果は妥当であると言える.

毎授業後に受講生が提出する「振り返りシート」を用いて授業回別に共起ネットワークを描画した(図5).1回目の振り返りシートを用いた共起ネットワークでは,「伝える」「相手」「電話」「コミュニケーション」の中心性が高く,これらの語が含まれる記述から,受講生は,特に『電話によるコミュニケーション』での体験学習が印象に残り,相手の表情が見えない中で情報を正確に伝えるためには相手の気持ちを考えることがコミュニケーションにおいて大切であることに気づけたことが示唆された(表1,図5A,表4).

2回目の振り返りシートで「相槌」,「聴く」の中心性が高かったのは,『「きく力」を磨く』というプログラムで,「きき手」が自分の正面を「話し手」に向け,相槌を打つことが,「話し手」に関心を持って聴いているという姿勢を相手に伝える上で大切であることに多くの学生が気づいたことによるものと考えられた(表1,図5B).また,「自分」の中心性が高かったのは,『私から見た私』の中で自分がどのような人間であるかを振り返ったことによるものであると考えられた.3回目の振り返りシートでは「思う」「自分」「大切」「感じる」などの語の中心性が高く,且つ出現頻度が高かったことから,『私の人間関係』と『大切にされた体験』という体験学習を通して,多くの学生がこれまでの人生の中で自分が関わってきた人達から大切にされてきたことに改めて気づき,自分も周囲の人達を大切にしていこうと考えたことが示唆された(表1,図5C).

今回行われた「気づきの体験学習」は,8つの異なる体験学習プログラムで構成されるが,どのプログラムにおいても,相手に関心を持ち,相手の話を聴くことの大切さについて,講師から受講生へ伝えられていた.そのため,授業回ごとの全ての共起ネットワークで「相手」「聴く」が抽出されるとともに(図5),対応分析において「聴く」が原点に現れたものと考えられた(図6).本授業全体を通して,多くの学生が「相手」の話を「聴く」ことの大切さに気づきがあったことが強く示唆された.

本学では,1学年あたり300人以上の学生が在籍しているが,必ずしもコミュニケーションに対する思いや認識は同じではなく,本授業プログラムを受けたことによる “気づき” にも違いがあることが推察される.そこで,クラスター分析によって分けられた受講生の3つのクラスターについて考察を加えた.クラスター1は3つの全ての因子について受講後の因子得点が高く,他のクラスターと比べて自己評価の得点が受講後に上昇する学生の割合も多かったことから(図3,4),本授業に積極的に取り組んだ学生が多いことが示唆された.また,振り返りシートの対応分析の結果,クラスター1では,「薬剤師」や「患者」などの語と関連があり(図6),振り返りシートの記述から,相手のことを思いやり他者を大切にすることの大切さに気づき,本授業で学んだことを薬剤師になった際にどのように活かすか,具体的に考えている学生が多いことが示唆された(表4).クラスター2は,受講後の因子得点が比較的中間に位置する学生で構成され,因子2「社交性」については,自己評価の得点が受講後に上昇した学生の割合が他の因子より多い傾向がみられた(図3,4).対応分析の結果,「伝わる」「見る」「難しい」などの語と関連があり,相手の気持ちを理解することの難しさを知り,相手の話を聴く態度の重要性に気づき,3回の授業を通して少しずつ社交的になれたことが示唆された(図6,表4).クラスター3は,受講後の因子得点が他のクラスターよりも低い傾向にあり(図3),因子2および3については,受講前後の自己評価の変化が比較的少なかった(図4).また,対応分析の結果,「挨拶」「最初」などの語と関連があった(図6).これらの結果と振り返りシートの記述より,挨拶の重要性を知り,コミュニケーションに苦手意識をもっていたものの3回の授業を通して相手に関心を持つことの大切さに気づいた学生が一定数いることが示唆された(表4).

これまでに,大学生を対象とした「気づきの体験学習」では,学生自らが積極的に授業に関わり,グループで体験を分かち合うことで,自己のあり方,コミュニケーションのあり方に学生が気づき学ぶことができたという報告がある6).また,医学生や看護学生に対して行われた「気づきの体験学習」でも,コミュニケーションの自己評価が受講後に上がったという報告もある7,8).今回,『“丸,三角,線”,“10円玉”』以外の体験学習プログラムでは,学生が自ら積極的に動き,グループを作り,課題を達成していった.これらの体験型の学習を通して,自分を見つめ直し,コミュニケーションの大切さに気づき,多くの設問で自己評価が高くなったものと考えられた(表1,図1).

平成31年の薬機法改正により,薬剤師は益々対人を中心とする薬学的管理を十分に行なうと同時に,患者に寄り添う姿勢が大切になる13–15).医師や看護師と同じように,薬剤師にもコミュニケーション能力の向上が求められており,薬学教育においてもコミュニケーションの授業の実践が報告されている16,17).今回行なった「気づきの体験学習」は3回という短い期間の授業であったが,コミュニケーションに関する自己評価アンケートや振り返りシートの解析結果から,相手に関心を向けて相手の話を「聴く」ことがより良い人間関係を築く上で大切である,という気づきを受講生に与えるのに十分な効果があったことが示された.受講生が本授業で得られた経験や気づきを大学生活における人間関係の中で活かし,実践してゆくことにより,患者や生活者に寄り添うことのできる薬剤師となる上で基盤となる態度や姿勢を身につけてゆくことが期待される.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.