2023 年 7 巻 論文ID: 2022-059

2023 年 7 巻 論文ID: 2022-059

目的:診療所と調剤薬局をシームレスに経験する実習を行い,処方計画をシャドーイングすることで,学生の気付きに変化があるかを検証した.

方法:薬学部5年生14名を対象に,外来患者の病態および処方意図について解説を行った後,実際の外来患者の処方計画を学生自身が行った.実習前後で,処方計画に重要と思われる要素を8個列挙させた.

結果: 共起ネットワーク分析では,実習前には薬剤,患者の既往や病態に関するもの,実習後では患者の生活や習慣を示す語が抽出された.質的解析によるカテゴリーは,薬剤(適応・用法・用量),患者の身体的背景,患者の生活・意識特性の3群が抽出され,実習前の3群の頻度は49.2%,47.5%,3.4%,実習後は33.1%,44.1%,22.8%であり,患者の生活・意識特性が増加した.

結語:今回の体験実習により,学生は処方計画の理解が深まり,患者の生活や意識特性に沿った要素をより考慮する必要性に気付きがみられた.

Objective: This study used practical training with shadowing prescription plans to potential experiences in clinics and dispensing pharmacies and verified whether there was any change in the students’ perceptions.

Method: After studying an explanation of the outpatients’ pathology and prescribing intentions, the 14 fifth-year students developed prescription plans. They decided on eight essential factors for the prescription plans before and after the practicum.

Results: Co-occurrence network analysis extracted words related to the prescriptions, the patient’s medical history and pathology before the training, and the patient’s lifestyle habits after the training. Consequently, qualitative analysis revealed three factors of the drug (indications, directions, and dosage), the patient’s medical background, and the patient’s lifestyle and awareness characteristics. The frequency of these factors appearing in the plans was 49.2%, 47.5%, and 3.4% before training, and 33.1%, 44.1%, and 22.8% respectively after, indicating an increase in the understanding of a patient’s lifestyle and awareness characteristics.

Conclusion: Students were able to develop a better prescription regimen through this hands-on training with an understanding of the patient’s lifestyle and awareness characteristics.

和歌山県立医科大学サテライト診療所本町は,2009年に和歌山市中心地の商業ビルに開設され,内科系の診療科とリハビリテーション科を有している.また,同じ階に和歌山県薬剤師会営薬局が開設されており,診療所に通院している患者の多くが同薬局を利用している.このような立地条件を利用して,2019年10月から診療所と調剤薬局を利用している患者に同行する体験実習を行っている.現場での体験実習は職業アイデンティティの獲得に有用であるとの報告1,2) があることから,実習前後に職業アイデンティティおよび多職種連携の理解についてのアンケートを実施した.その結果,診療所と調剤薬局の連携体験実習が職業アイデンティティおよび多職種連携の理解を改善させることが明らかとなった3).この実習における学生アンケートの自由記載では,「実習の有用性については,……医師の処方意図を知った上で,薬局薬剤師の服薬指導を見学するといった非常に貴重な経験ができた……」,「診察をみることで,何故この薬を飲んでいるか,想像の幅が広がった……今日の症状,今の検査値などを考えて薬を処方しているのだなということを感じることができました……」など,処方計画が理解出来たとする意見が多かった.医療系学部の一部では,知識や技術のみならず,非言語コミュニケーションや多職種連携教育を目的としてシャドーイングを教育手法として実践している.Monahanら4) は,医学部や薬学部の学生を高度実践看護師に帯同させ,業務を体験するシャドーイングを実践することで,多職種連携や協働,コミュニケーション能力の向上がみられたと報告している.そこで,2021年3月から,処方計画のシャドーイングを中心とした実習を行った.

診療所での内科外来診療と和歌山県薬剤師会営薬局をシームレスに経験する実習において,医師の処方を観察し,実際の症例について模擬的に処方計画を体験することで,学生が処方計画の際に重要視する要素について実習前後で変化があるか,体験実習が気付きに反映されるかを検証した.

2021年3,7月,2022年7,9月に和歌山県立医科大学附属病院で実務実習を行った学生(他大学の薬学部5年生,病院実習2,3,4期,14名,女性13名,男性1名)を対象に,和歌山県立医科大学サテライト診療所本町および門前薬局である和歌山県薬剤師会営薬局が連携し,診察室から会営薬局で薬剤を受け取るまでの一連の流れを患者に帯同して体験する実習を行った.各学生には1日3~5名の患者の診察と医師による処方の現場を体験した後,会営薬局まで患者と帯同し,薬局での説明を患者とともに受けるよう指導した.対象患者は全て再診患者で,男性10名,女性20名,平均年齢75.9歳であった.疾患は,高血圧81%,糖尿病32%,脂質代謝異常19%,心不全13%,不整脈6%であった.診察時に各患者の病態および処方意図について担当医師から解説を受けた.さらに,外来終了後に再度,担当した患者について処方意図や患者背景,現在までの治療経過などについての詳細な説明を行った.その後,実習の前週に外来を受診した実際の外来患者を患者モデル(paper-patient)として,年齢,性別,身体的特徴,既往歴,現病歴,検査値などを提示し学生自身に処方計画をおこなわせた後,担当医師および指導薬剤師によるフィードバックを実施した.実習前後で,処方計画を作成する際に重要と思われる項目を8個上げてもらい,前後の変化から,処方の際の重要な要素についての気付きを確認した.

1. 倫理的配慮患者には薬学部の学生が診察に同席すること,会営薬局まで帯同すること,実習の結果を集計し匿名化した内容について研究に使用すること,自由意思で同意を撤回することができることを伝えた上で,文書同意を得た.また,学生には,実施した無記名アンケートの内容について集計し,個人が特定できない形で解析し,研究に用いること,同意は自由意思で撤回できることの文書同意を得た.

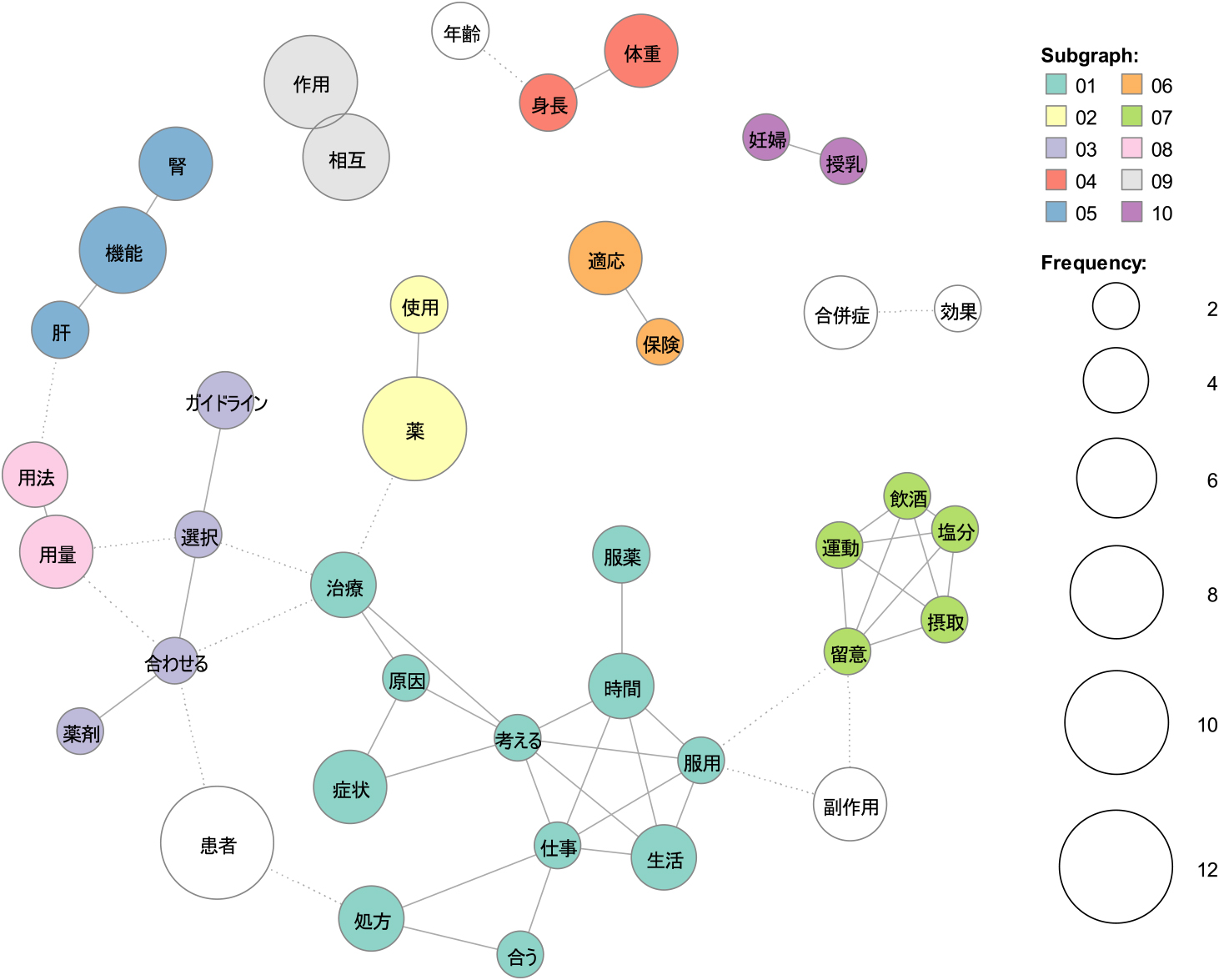

2. 統計学的手法処方計画において重要と思われる項目については,KH Coder3 (KH Coder Version 3:http://khc.sourceforge.net/)5) により分析を行なった.実習前後のアンケートを,事前解析し,頻用単語を抽出後,共起ネットワーク分析および対応分析を実施した.最小出現頻度は2回,描出は全体の解析では上位91,実習前の解析では上位43,実習後では52とした.図1~3では,円の大きさは出現頻度を表し,共起の強い語を線で結んだ.さらに,処方計画に必要な要素についての記載は,MAXQDA(Copyright © 1995–2022, MAXQDA - Distribution by VERBI GmbH. All Rights Reserved)を用い質的解析を行い,カテゴリーおよびサブカテゴリーを抽出した.実習前後の各カテゴリーの頻度を,χ2検定により分析し,p < 0.05を有意とした.

KH Coderによる共起ネットワーク分析(実習全体)

KH Coderによる共起ネットワーク分析(実習前)

KH Coderによる共起ネットワーク分析(実習後)

処方計画に必要な要素として上げた項目は実習前24項目に対して実習後33項目であった.実習前後全体をまとめた共起ネットワーク分析では,共起の強い群の中で出現頻度の多い語として,「薬剤」,「相互作用」,「副作用」などの薬剤に関する内容,「年齢」,「体重」,「副作用」,「アレルギー」など患者の背景,「検査」,「妊婦」,「合併症」など疾患・病態,「ニーズ」,「アドヒアランス」,「生活」など患者の生活や希望が抽出された(図1).実習前の抽出語に限定して共起ネットワーク分析を行うと,出現頻度の多い語は「薬」,「相互作用」,「用量」,「用法」など薬剤に関するもの,「肝」,「腎」,「機能」,「アレルギー」,「妊婦」など患者の既往や病態に関するものがほとんどであった(図2).一方,実習後の抽出語の解析では「患者」,「生活」,「時間」,「運動」,「飲酒」など患者の生活や習慣などを示す語が多く抽出された(図3).実習前後の抽出語全体について実習前後を成分として,対応分析を行うと,図の右上に示す実習前では「薬剤」「併用」「副作用」「アレルギー」など薬剤に関すること,左下に示す実習後には「体調」「仕事」「飲酒」「生活」など患者の生活や習慣に関する抽出語が対極に位置することが確認できた.また,「肝臓」「疾患」「検査」「年齢」「体重」など患者自身の病態や身体的特徴に関する用語は前後の中間に位置した(図4).記載された内容をMAXQDAで質的解析を行い,実習前と実習後についてカテゴリーおよびサブカテゴリーを抽出した.抽出されたサブカテゴリーでは,実習前では薬剤や身体的背景に関するものがほとんどであった.一方,実習後には,身体的背景や患者の生活・意識特性などが抽出された(表1).カテゴリーでは,薬剤(適応・用法・用量),患者の身体的背景,患者の生活・意識特性の3群が抽出された.実習前におけるカテゴリー3群の頻度はそれぞれ49.2%,47.5%,3.4%,実習後は33.1%,44.1%,22.8%となり患者の生活・意識特性についての内容が増加した.実習前後のカテゴリーの分布をχ2検定すると実習前と実習後の分布に有意差を認めた(p < 0.001)(表2).

KH Coderによる対応分析(実習全体)

| 実習前 | ||

|---|---|---|

| カテゴリー | サブカテゴリー | 頻度 |

| 薬剤(適応・用法・用量) | 相互作用 | 10 |

| 用法・用量 | 10 | |

| 適応症 | 9 | |

| 剤型 | 7 | |

| 同効薬服用 | 6 | |

| 副作用 | 6 | |

| 服薬時間 | 3 | |

| ガイドライン | 3 | |

| 休薬期間 | 1 | |

| 院内採用 | 1 | |

| 一包化 | 1 | |

| 投薬期間 | 1 | |

| 身体的特徴 | 腎機能・肝機能 | 11 |

| アレルギー歴 | 9 | |

| 年齢 | 8 | |

| 疾患・症状 | 7 | |

| 患者背景 | 6 | |

| 身長・体重 | 4 | |

| 妊娠 | 4 | |

| 既往歴 | 3 | |

| 性別 | 2 | |

| 基礎疾患 | 2 | |

| 患者の生活・意識特性 | アドヒアランス | 2 |

| 患者ニーズ | 2 | |

| 実習後 | ||

|---|---|---|

| カテゴリー | サブカテゴリー | 頻度 |

| 薬剤(適応・用法・用量) | 相互作用 | 11 |

| 薬価/保険適応 | 6 | |

| 副作用 | 4 | |

| ガイドライン | 4 | |

| 服薬時間 | 4 | |

| 剤型 | 4 | |

| 用法・用量 | 4 | |

| 投薬期間 | 2 | |

| 漫然とした処方 | 1 | |

| 急性期と慢性期の処方 | 1 | |

| 副作用 | 1 | |

| 残薬 | 1 | |

| 同効薬の使い分け | 1 | |

| 重複 | 1 | |

| 身体的特徴 | 腎機能・肝機能 | 13 |

| 疾患・症状 | 13 | |

| 基礎疾患 | 8 | |

| 身長・体重 | 6 | |

| 適応症 | 6 | |

| 年齢 | 4 | |

| 妊娠 | 4 | |

| アレルギー歴 | 3 | |

| 合併症 | 2 | |

| 性別 | 1 | |

| 患者の生活・意識特性 | 生活状況 | 12 |

| 生活習慣 | 6 | |

| アドヒアランス | 3 | |

| 患者に適した用量 | 3 | |

| 患者の生活パターンに適した服薬 | 2 | |

| 妊娠の希望など患者のニーズ | 2 | |

| 患者ごとの治療目的 | 1 | |

| モチベーション | 1 | |

| 気温の差 | 1 | |

| カテゴリー | 実習前 | 実習後 | ||

|---|---|---|---|---|

| 抽出数 | 頻度(%) | 抽出数 | 頻度(%) | |

| 薬剤(適応・用法・用量) | 58 | 49.2 | 45 | 33.1 |

| 身体的背景 | 56 | 47.5 | 60 | 44.1 |

| 患者の生活・意識特性 | 4 | 3.4 | 31 | 22.8 |

カテゴリーの分布頻度は,実習前と実習後で有意に変化した(χ2検定,p < 0.001)

Iguchiらによると,本邦の市中の薬局では,82%の薬局が調剤に関わっており,内科からの処方箋の32%が調剤され,薬局の41%では10~99枚,39%では100~199枚の処方箋を扱っていると報告されている6).海外の薬学実習の現場でも,医薬品の調合,調剤などに69%の時間を割いているとの報告1) がある.このような状況下において,薬学教育モデルカリキュラム7) では,薬物療法における実践的能力の中に処方設計の提案が含まれており,チーム医療における薬剤師の役割にも処方提案や処方設計支援が含まれている.薬学部の学生の実践的能力を向上させるために,山下らは,統合型プログラムを導入し,症例を通しての実習により,大学で学んだ知識を統合して,患者に適応する能力が身についたと報告している8).実際に医師が処方する現場を体験したり,実際の症例について自らが処方を経験する機会は少ないのが現状である.我々の診療所での過去の実習において,医師の処方計画の場を経験することは,今まで経験したことがなく貴重な体験であるとの意見がみられた3).Mylreaらによると薬学教育において,専門家としてのアイデンティティの形成は,実際の医療現場への学生の関与と専門家との交流によって達成できるとある9).また,Nobleらによると薬局の学生の職業的アイデンティティの形成を支援することは,薬学教育の重要な目標として認識されているが,さらに経験的な体験が必要であり,統合的なカリキュラムアプローチの採用を含むアイデンティティ形成に焦点を当てた教育実践が必要であるとされる10).処方解析教育プログラムを薬局・病院合同処方解析教育プログラムを実践した阿登らの報告でも,処方解析に関する能力の向上がみられている11).今回の実習は,処方を行っている外来診療の場でのOn-the job-trainingであり,学生も授業では経験できないより実践的な技能や態度を身に着けることができるなどの感想を述べている3).学生からは「医師側の処方の意図を聞くことができ,薬局側の服薬指導を客観的にみることができ貴重な体験になった.」「薬局で『いつもの薬です』と言われていたが,実際の診療ではきちんと理由があり同じ処方内容になっていることを知ることが出来た.」「同じ疾患でも,患者背景や生活リズムなどを考えて,処方されていることが分かった.」など,より患者に寄り添った意識を修得することが出来ていた.安高らも薬学部5年生の将来のビジョンにおいて「患者に寄り添う薬剤師」があげられるが,病棟実習時には薬に目が向けられており,実践的な病棟実習により患者への目線にシフトすることが出来たと報告している12).

共起ネットワーク分析では,実習前に重要と考えていた内容は,薬剤に関する要素,副作用や相互作用など処方監査において重要な点をあげていたが,実習後では,仕事,性格,体調,塩分摂取など患者の生活習慣や生活状況など,むしろ個々の患者の状況に即した内容を考慮するようになっていた.このことは対応分析でも示され,実習前後においてこれらの点が前後で大きく異なっていた.また,MAXQDAによる質的分析により抽出したサブカテゴリーでも同様の傾向がみられ,実習後には,より具体的で,患者の状況に沿った要素を挙げるようになった.薬剤(適応・用法・用量),患者の身体的背景,患者の生活・意識特性のカテゴリーでも,実習前後で分布に有意な差がみられたことから,医師による処方の場面を見学し,実際自分自身も処方を行う取り組みを経験することで,より実社会での実践に近い処方意図をもった処方設計が可能になったと考えられる.

診療所・薬局連携体験実習において処方計画のシャドーイングを行うことで,学生は,処方計画の理解が深まり,患者の生活・意識特性に沿った要素をより考慮する必要性に気付きがみられた.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.