2011年の東日本大震災における薬剤師の活動を契機として,災害時に必要とされる薬剤師の活動内容や薬学部での教育手法について具体的な経験事例が集積されてきているが,薬学生が感じている災害時の薬剤師活動についての報告はない.そこで今回,薬学生に対する効果的な災害教育を見出すために,薬学生に対して災害時の薬剤師活動に関する意識調査を実施した.結果として,災害現場への出動要請を受けた際に参加したいとする回答に有意に影響した因子は,1年生であるということ,また,その回答に影響した因子として「薬剤師は災害時の活動に参加する義務がある」,「薬剤師は災害時の活動で役に立つ」や「患者の話を聞いて心のケアに徹することは災害時の薬剤師活動である」とするものであった.従って,災害時に薬剤師が必要な義務感や貢献感,精神面のケアを行う必要性や実施方法に関して,薬学教育を充実させることが今後起こりうる災害救護活動の促進に繋がると思われる.

The recorded activities of pharmacists during the 2011 Great East Japan Earthquake provided concrete examples of pharmacist responses and the necessity for related pharmaceutical education. However, there needed to be a report on pharmacy student awareness of these pharmacist activities. This study surveyed students on their understanding of pharmacist activities to improve disaster education. The results were significantly influenced by the response of first-year student willingness to participate in disaster response. The influential factors were “pharmacists have an obligation to participate in disaster relief activities,” “pharmacists are useful in disaster relief activities,” and “listening to patients and providing psychological care are pharmacists’ activities in disaster situations.” Therefore, focusing on pharmacists’ sense of duty and contribution in times of disaster enhances pharmacy education and is necessary for providing mental health care and promoting future disaster relief activities.

2011年の東日本大震災における薬剤師の活動1–5) を契機に,2016年の熊本地震や2018年に西日本を襲った平成30年7月豪雨など,災害時に必要とされる薬剤師の役割や活動内容について具体的な経験や事例が集積されてきている6,7).また,これらの活動報告や経験事例を踏まえて,各地で災害時に備えた薬剤師活動の講習会8),災害対策医薬品供給車両(モバイルファーマシー)の導入9),および災害薬事コーディネーターの研修や育成10) など今後起こりうる災害への準備が進められている.

薬学教育の分野では,平成25年改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムにおいて「災害時医療と薬剤師」の項目が追加され11),また,令和4年度の薬学教育モデル・コアカリキュラム改訂版においても「地域での公衆衛生,災害対応への貢献」として,災害医療を見据えた薬学生に対する具体的な教育が必須化された12).また,近年,災害時薬学教育の必要性や教育内容も検討され13,14),災害時を想定した避難所運営ゲーム(Hinanjo Unei Game: HUG)という教育手法も報告されている15,16).

また,近年では小林氏による新潟薬科大学の薬学生と新潟DMAT隊員を対象とした双方の教育ニーズ調査17) や平田氏による東京薬科大学の薬学生からのニーズ調査が報告されたが18),本件のように平成30年7月豪雨を含めた薬学生が感じている災害時の薬剤師活動についての報告はほとんどない.そこで今回,薬学生に対する効果的な災害教育を見出すことを目的として,就実大学薬学部薬学科に所属する学生に対し,災害時の薬剤師活動に関する意識調査を実施した.

2020年11月24日から2021年2月28日の期間に,就実大学薬学部薬学科に所属する1~6年生554名を対象として,e-LearningシステムWebclass®(日本データパシフィック株式会社)を用いた無記名・選択式のWebアンケート調査(29項目)を行った(図1).アンケート結果は単純集計し,また,災害救護活動に参加したいとする回答に影響している因子を見出すためにロジスティック回帰分析を行った.全てのp値は両側検定によって算出し,有意水準は5%とした.解析ソフトにはJMP®(SAS Institute Inc., Cary, NC, USA)を使用した.本調査は,就実大学薬学部研究倫理安全委員会の承認(受付番号:208)を受けて実施し,匿名化データとして解析した.アンケート調査内容29項目は薬剤師を対象とした安原らの報告19) を参考に作成した(図1).安原らの報告では主に神戸市薬剤師会に所属している薬剤師を対象としており,より実践的な災害時対応に関する薬剤師の意識を問う設問が設定されていた.さらに,対象となる薬剤師の中には1995年の阪神淡路大震災を経験した一定の防災意識が高い薬剤師も含まれており,一般的な薬学生に同様の設問を問うことは難しいと考えた.そこで,災害時における薬剤師による医薬品の供給など実践経験を問う設問は削除し,災害時の薬剤師活動に関する考えやイメージに関する内容やどのような勉強を行うかに変更し,より学生に沿った内容に変更した.また,災害時における不安などの心理的な要素に関する設問については,災害時の不安対応や心理的応急処置20) や,被災者へのこころのケア21) に関する内容を鑑みて,心のケアまで踏み込んだ内容についても必要であると考えた.

アンケート調査票

薬学生554名中237名から有効回答を得て,その回答者背景を表1に示した.回答者の学年として1年生が最も多く(24.0%),3年生の回答が最も少なかった(10.5%).また,全回答者の21.5%に被災経験があり,7.2%に災害ボランティア経験,および51.9%に災害訓練経験があった.

| 回答者背景 | n(%) |

|---|---|

| 全体 | 237(100) |

| 学年 | |

| 1年生 | 57(24.0) |

| 2年生 | 38(16.0) |

| 3年生 | 25(10.5) |

| 4年生 | 48(20.3) |

| 5年生 | 29(12.2) |

| 6年生 | 40(17.0) |

| 性別 | |

| 男性 | 82(35.8) |

| 女性 | 147(64.2) |

| 被災経験有 | 50(21.5) |

| 1995年 阪神淡路大震災 | 3 |

| 2004年 新潟県中越地震 | 1 |

| 2011年 東日本大震災 | 6 |

| 2016年 熊本地震 | 2 |

| 2018年 平成30年7月豪雨 | 37 |

| 2018年 北海道胆振東部地震 | 0 |

| 2020年 令和2年7月豪雨 | 6 |

| その他(震度4の地震,平成23年台風12号) | 2 |

| 被災経験無 | 183(78.5) |

| 災害ボランティア経験有 | 17(7.2) |

| 訓練経験有 | 123(51.9) |

災害時の薬剤師活動についての考えやイメージについて図2に示した.全学年を通して,災害時の薬剤師活動として「調剤や服薬指導」,「薬の供給や流通の整備」,「薬の整理整頓」,「薬の相談」および「他の医療従事者との連携や協力」に関するイメージはポイントの中央値が5と高かった.一方で,「手指衛生やトイレ管理など衛生管理」,「薬の配達」,「患者の話を聞いて心のケアに徹すること」や「日常生活,食事や運動などの相談」は中央値4とポイントが低かった.また,「衛生管理」に関して特に2年生は中央値3とポイントが低かった.

薬剤師活動の明確さ

災害時の薬剤師活動を行う上で薬学生として必要な勉強についての考えやイメージの設問に対して(図3),全学年を通して,すべての項目において中央値5とポイントが高かった.一方で,「患者の話を聞いて心のケアに徹すること」では3年生と5年生は中央値4とポイントが低く,「薬の法律の勉強」では3年生は中央値4とポイントが低かった.

勉強の必要性

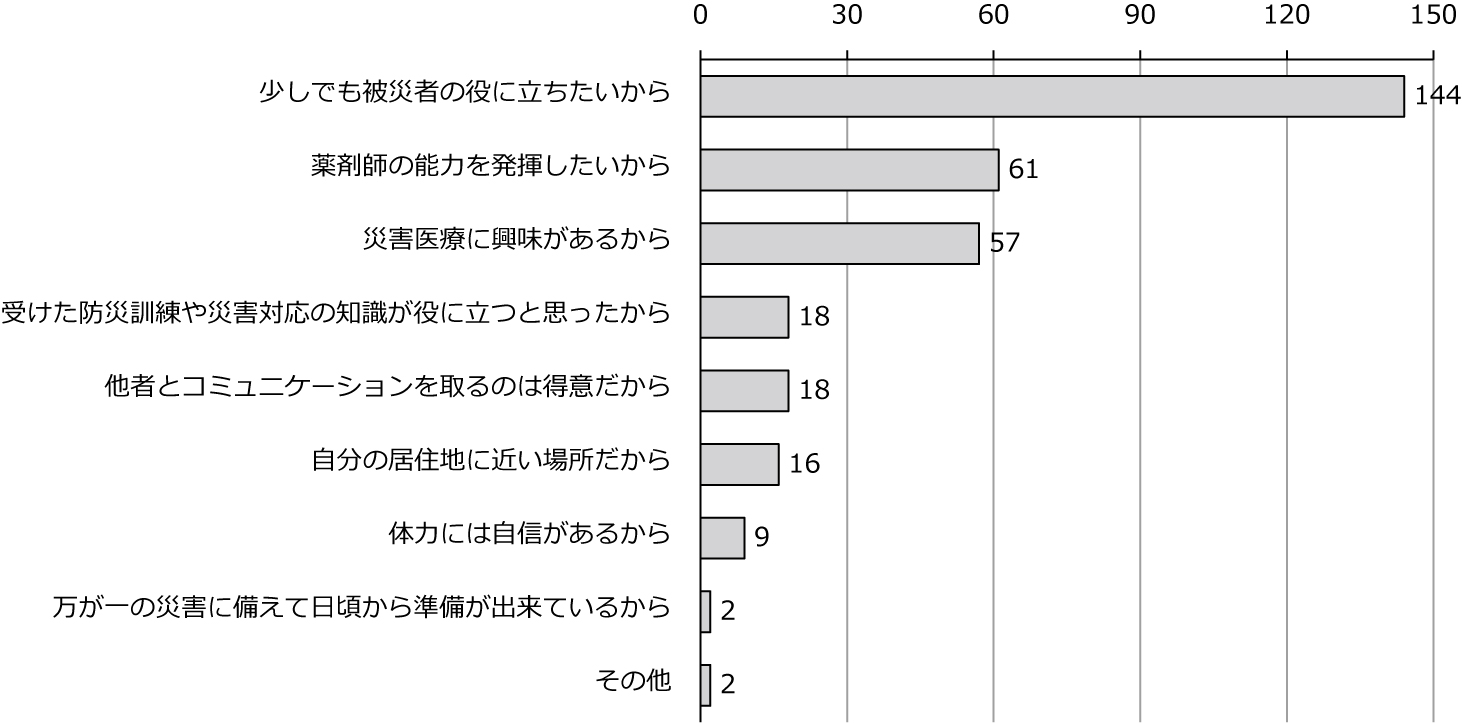

学生が薬剤師になったと仮定し,災害現場への出動要請を受けたことを仮定した設問27に対して,参加したいと回答した学生の人数と割合は各学年それぞれ,1年生48/57名(84.2%),2年生27/38名(71.0%),3年生14/25名(56.0%),4年生33/48名(68.8%),5年生19/29名(65.5%),6年生30/40名(75.0%),および全学年で171/237名(72.2%)であり,参加したい理由の最多は「少しでも被災者の役に立ちたいから」(84.2%,144/171名)で,次に「薬剤師の能力を発揮したいから」(35.7%,61/171名)であった(図4).一方で救護活動に参加したくないと回答した学生は66名であり,参加したくない理由の最多は「あまり体力に自信がないから」(53.0%,35/66名)で,次に「防災や災害対応に関する知識面に不安があるから」(48.5%,32/66名)であった(図5).

救護活動に参加したい理由(全学年)

救護活動に参加したくない理由(全学年)

救護活動に参加したいとする回答に影響した因子を見出すためにロジスティック回帰分析を行った結果(表2),救護活動に参加したいという回答には回答者が1年生であること(p = 0.0461),「薬剤師は災害時の活動に参加する義務がある」(p = 0.0005),「薬剤師は災害時の活動で役に立つ」(p = 0.0229),「患者の話を聞いて心のケアに徹することは災害時の薬剤師活動である」(p = 0.0347)とする回答によるものであることがわかった.

| 項 | 推定値 | 標準偏差 | χ2値 | p値 |

|---|---|---|---|---|

| 1年生 | –0.950 | 0.476 | 3.98 | 0.0461 |

| 2年生 | –0.547 | 0.472 | 1.34 | 0.2466 |

| 3年生 | 0.348 | 0.516 | 0.45 | 0.5001 |

| 4年生 | 0.286 | 0.380 | 0.57 | 0.4514 |

| 5年生 | 0.644 | 0.489 | 1.73 | 0.1878 |

| 6年生 | ― | ― | ― | ― |

| 男性 | –0.060 | 0.211 | 0.08 | 0.7747 |

| 女性 | ― | ― | ― | ― |

| 被災経験有 | 0.102 | 0.252 | 0.16 | 0.6854 |

| ボランティア経験有 | 0.336 | 0.502 | 0.45 | 0.5029 |

| 訓練経験有 | 0.128 | 0.194 | 0.44 | 0.5085 |

| 義務 | –0.870 | 0.250 | 12.12 | 0.0005 |

| 役立つ | –0.743 | 0.327 | 5.17 | 0.0229 |

| イメージ | –0.142 | 0.176 | 0.65 | 0.4184 |

| 調剤や服薬指導 | 0.458 | 0.294 | 2.42 | 0.1195 |

| 薬の供給や流通の整備 | 0.170 | 0.241 | 0.49 | 0.4184 |

| 衛生管理 | –0.104 | 0.253 | 0.17 | 0.6818 |

| 薬の整理整頓 | –0.087 | 0.291 | 0.09 | 0.7661 |

| 薬の配達 | 0.045 | 0.203 | 0.05 | 0.8226 |

| 心のケア | –0.562 | 0.266 | 4.46 | 0.0347 |

| 日常生活,食事や運動などの相談 | 0.071 | 0.275 | 0.07 | 0.7959 |

| 薬の相談 | –0.285 | 0.430 | 0.44 | 0.5081 |

| 他の医療従事者との連携や協力 | –0.489 | 0.472 | 1.07 | 0.3001 |

| 薬剤師活動に必要な勉強の合計点 | –0.018 | 0.068 | 0.07 | 0.7901 |

(―は基準にした値)

救護活動に参加したいと回答した割合は1年生が高く,その1年生の参加したい理由の最多も,「少しでも被災者の役に立ちたいから」であった(date not shown).この結果から,1年生も災害時に薬剤師が被災者の役に立つと考えている学生は,救護活動に参加したいとする傾向にあると考えられる.そのため,入学時や低学年から心のケアに関する内容を含みつつ,継続的に教育を行っていくことが重要であると思われる.また,「薬剤師は災害時の活動に参加する義務があるか」,「薬剤師は災害時の活動で役に立つか」及び「患者の話を聞いて心のケアに徹することは災害時の薬剤師活動か」という設問の回答に対して,肯定的な回答をした学生ほど救護活動に参加したいと回答していた.この結果から,災害時に薬剤師が被災者の役に立つと考えていたことから,1年生も同様の傾向があると考えられる.そのため,心のケアに関する内容を含みつつ,入学時や低学年から継続的に参加したいことを維持することが重要であると思われる.

また,どの学年においても災害時の薬剤師活動として,「薬の相談」や「他の医療従事者との連携や協力すること」のポイントが高かったが,その一方で「薬の配達」,「心のケアに徹すること」,および「日常生活,食事や運動などの相談にのること」のポイントが低かった.また,1,2,3年生は「衛生管理」のポイントが低かった.このことから1年生のみならず,どの学年においても,災害時の薬剤師活動としては「薬の配達」や「心のケアに徹すること」,「日常生活,食事や運動などの相談にのること」は災害時の薬剤師の活動としてあまりイメージが明確ではないと考えられる.また,これらのポイントが低くなった理由として,「薬の配達」という設問自体が単なる薬の運搬や配送という印象を与え,在宅医療での医薬品配達や,災害医療における薬の管理等の薬剤師業務とは異なるとの回答につながったと思われる.災害避難所等での服用すべき薬の整理や配薬時のコミュニケーションが被災者の抱える問題を把握し,適切な対応を実施するために必要であることを踏まえると,この「薬の配達」に関する業務について,薬学教育で更に強調していくことが必要である.また「心のケア」については,平時での服薬指導においては心のケアが必要だが,災害時では心のケアよりも他にすることがあると考えた人がいた可能性がある.これは,小林氏の報告と同様,学生は災害現場におけるPFAなどの対応の優先順位は低いと考えており,過去の研究結果と一致する17).一方で,災害現場では災害派遣精神医療チーム(DPAT)など必要性が知られているが,被災地を知らない学生らにとっては,亜急性期や慢性期で必要とされている心のケアの必要性に関する認識は十分ではないと思われる.本学の衛生薬学演習では災害に関する衛生管理に関しては触れておらず,災害時の衛生薬学教育がなくとも消毒液の作成や廃棄物処理など,一般的な衛生薬学に関する知識を有していれば災害時に対応することは可能であると思われる.また,本学4年次に行われる臨床薬学総合演習内の災害時医療の授業実施が要因となっている可能性があると思われる.また,1,2,3年生は「衛生管理」のポイントが低かった.本学では4年時に「衛生薬学演習」を履修することになっており,その実施時期としては,実務実習前の導入として適切であるが,その内容として災害時衛生管理活動についてさらに強調していくべきと思われる.

また今回,表2より被災経験,ボランティア経験,訓練経験は,被災地への救護活動に参加したいとする回答への重要な因子ではなかった.つまり,それらの経験の有無に関わらず,薬学部での教育を充実させることが,救護活動への参加意欲につながる可能性がある.しかし,被災経験・ボランティア経験のない回答者も多く存在していたことから,この点についてはさらなる検討が必要であると思われる.

本研究対象学生は,岡山にある就実大学の薬学生に対して行った調査であり,被災経験のある50名中,平成30年の7月豪雨で被災した学生が37名存在していた.災害を身近に感じた人が多かった為,この参加バイアスが生じており,薬学生全般に当てはめることは難しい可能性がある.このような薬学生の意識調査の集積によって,学生全般の意識の把握と今後の災害対策や薬学教育の発展につながるのではないかと思われる.また,近年では発災後の被災地域でのストレス等の精神保健医療ニーズが求められており22–24),DPATの活動要領内の構成職種として薬剤師も参画している25).従って災害時に薬剤師が必要な精神面のケアを行う必要性やその実施方法に関して,薬学教育を充実させることが今後起こりうる災害救護活動の促進に繋がると思われる.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.