2023 年 7 巻 論文ID: 2023-015

2023 年 7 巻 論文ID: 2023-015

近年の災害情勢から災害医療への関心は高まっており,薬剤師の活躍事例が増えたことから薬学教育に対する社会的ニーズも高くなっている.学部教育と卒後教育の両方へのアプローチが災害時に活躍する薬剤師の養成には重要になると考え,机上シミュレーション,動画教材,オンライン研修などを通して薬学生と薬剤師双方に災害医療に関する教育研修を行ってきた.それらの結果から,研修や教育が災害時のイメージ構築を助け,他学部合同で行うことで多職種理解につながるとともに,より具体的な事例に踏み込んで行った研修では自己効力感向上につながることが明らかとなった.社会の災害医療に対する薬剤師への期待を考えると,災害時に医療従事者が取るべき行動や最低限の災害医療の知識を交えながら実践的シミュレーション教育を中心に学部教育に導入し,災害時のリスクを想定し,避難所や被災地のニーズを把握する力を養っていくことが望まれる.

There has been increased interest in disaster medicine and the social need to include it in pharmacy education as pharmacists participate more actively in disaster recovery. Training undergraduate and postgraduate pharmacy students to play an active role in times of disaster became necessary. Disaster medicine training for students and pharmacists included desk-based simulations, video materials, and online courses. The results showed that the education improved understanding of what to expect during a disaster and developed a sense of self-efficacy in pharmacy-related cases. At the same time, the joint training with other faculties led to a better understanding of other professions. Considering society’s expectations of pharmacists in disaster medicine, it is desirable to introduce practical simulation training into undergraduate education, focusing on practical simulation training with minimum knowledge of disaster medicine and the actions to be taken by healthcare professionals in the event of a disaster, and developing the ability to assume the risks of a disaster and understand the needs of evacuation centers and affected areas.

我が国は自然的条件から種々の災害が発生しやすい国土となっている.世界の0.25%の国土面積に比較して日本の災害発生割合は,マグニチュード6以上の地震回数20.8%,活火山数7.0%と非常に高い.特に1995年に発生した阪神・淡路大震災以降は震度7の地震が複数回発生しており,災害の活動期ともいわれている.ここ数年は特に多く,2018年の土砂災害発生件数は,土砂災害の集計を開始した1982年以降で最多であった1).

大都市直下型の地震として都市部に甚大な被害をもたらした阪神・淡路大震災は,近年の災害医療体制を構築する契機となった.建物の倒壊とそれに伴う火災による被害は救急医療体制を混乱させ,結果として災害医療体制に関する多くの問題が浮き彫りとなった.その問題を解決する方法として,災害発生直後の超急性期対応を主に行う災害派遣医療チーム(Disaster Medical Assistance Team: DMAT)2) が発足し,被災地の医療体制の情報を収集・提供する広域災害救急医療情報システム(Emergency Medical Information System: EMIS)3) の運用など災害医療体制の再構築が始まった.訓練や医療体制の構築に努める中で発生した2011年の東日本大震災では,都市直下型であった阪神・淡路大震災とは災害の種類が異なることもあり,それまで構築していた医療体制では補いきれない部分も多く,大きく課題を残す状況であった.東日本大震災を契機に災害医療体制はさらに見直され,こと薬剤師に目を向けると,調剤設備や薬剤師を被災地域に派遣する災害対策医薬品供給車両(モバイルファーマシー)の開発4),災害現場における薬剤師の医療支援活動が注目され始めた.2016年の熊本地震では,DMATの派遣や専門職チームの派遣も迅速に行われ,モバイルファーマシーも運用された.このような激しい災害を経て,経時的に変化する医療ニーズに対応が可能な我が国の災害医療体制は構築されてきた.

しかし,災害発生直後における超急性期から急性期の災害時医療と救急医療に比べて遅れがちであった災害時の避難所における健康・公衆衛生管理を含む保健医療体制は適切な運用ができたとは言い難く,組織的な公衆衛生対応や災害時の要支援者への対応についての課題が露わとなった.これは偏に災害時に中・長期的に医療・保健支援ができる専門職が不足する為である.

薬剤師は2020年現在約32万人が届け出されており,内訳は地域薬局に勤務する薬剤師(以下,薬局薬剤師)が約18.8万人,病院に勤務する薬剤師(以下,病院薬剤師)は約6.1万人となっている5).主として急性期医療を担うDMATには病院薬剤師が参加する傾向が高いが,亜急性期以降の地域保健医療に関しては,地域医療に精通した薬局薬剤師が貢献できる領域である.ここに,災害時に中・長期的に医療・保健支援に関する課題を解決する鍵があると考えられる.

本稿では,災害医療に関する調査やこれまでに行ってきた薬剤師・薬学生に対する教育によって得られた知見について概説する.

災害医療は,自然災害や人災などの発生により,多数の患者が発生することが予想される際の医療であり,医療従事者や物資と対応するべき患者とのバランスが崩れ,それまでには十分にできていたことができなくなることから,従来の医療とは異なる対応が必要となる.

薬局は地域に根差した医療を行っており,地域特性にも通じた医療の専門家となり得る.限られた医療資源の中で医療を行ううえで,数多の薬に通じた薬剤師は貢献できる場面が多いと考える.しかし十分に活躍するためには,災害時の共通言語や災害時特有の疾患,災害時の被災者の心理状態まで幅広く理解することが望ましい.もちろん,災害発生時にも非被災地の医療を継続するために災害医療を行わない人材も必要となるが,より多くの医療者が災害医療そのものに対して理解がある状態となることで,災害医療を行う人材が十全に活躍できる環境になる.

熊本地震では,亜急性期以降の地域の医薬品供給体制の維持を行う薬剤師独自の災害時の医療支援として開発されたモバイルファーマシーが初運用され,他の職種における報告に薬剤師の活躍があげられるなど,薬剤師の活躍がある程度一般的になってきたことがうかがえた.これからの災害医療現場におけるさらなる活躍も期待されており,薬学教育モデル・コアカリキュラム―平成25年度改訂版―6) (以降,現コアカリ)に災害時医療に関する項目が加わったことは,その期待を反映しているためと考えられる.加えて令和4年度改訂版の薬学教育モデル・コア・カリキュラム7) では,B-3-1 地域の保健・医療,B-4-3 医薬品等の供給,F-4-2 地域での公衆衛生,災害対応への貢献 において災害に関して記載があり,現コアカリと比べて大幅に増えたことから,災害医療に対する薬剤師への期待が反映されていると考えられる.現コアカリ以降災害医療教育を行っているとはいえ,医学や看護学と比べて災害医療教育に関する蓄積が多くはない薬学部において,薬にフォーカスを当てた災害医療教育の構築は多方面から必要となる.令和4年度改訂版の薬学教育モデル・コア・カリキュラムの内容にも対応することを考えると,更に体系だった災害医療教育の構築が必要となる.

一方で,薬剤師に対する災害医療教育も必要となる.災害医療における薬剤師の役割は,被災地において薬物治療を担当することに加えて,薬剤の選定や調剤,医療従事者への情報提供など多岐にわたる.さらに,災害医療においては,薬剤師が地域の医療従事者との連携を取り,医療資源の効率的な活用を図ることも重要となる.薬剤師の生涯教育において災害時の薬剤師の役割を取り上げるプログラムは増えてきたものの,役割の啓発と専門的な研修の間を埋める研修の必要性が示唆されている8).体系だった災害医療教育はDMATなど超急性期の技術的な研修や,一部の高度な専門性を養成する研修とは別に,災害支援への興味を自己研鑚の意欲に変えていく裾野の広い研修も必要となり,薬剤師を対象とした災害支援に関する教育研修のあり方も変化が求められる.

災害における個人のリスク回避やリスクマネジメントに関して教育されていない地域住民が,大規模災害に遭った際には避難所に集結する.その場における適切な状況アセスメントとマネジメントを行う専門家として薬剤師は十分に貢献できるだけの素養を有すると考える.今後,薬剤師が自らの職能を理解して積極的に災害支援に参画していき,使用頻度に応じた医薬品の手配から医薬品の適切な保管まで多岐にわたる医薬品ロジスティクスを通じて他者の命を救おうとするならば,亜急性期以降の組織的な公衆衛生対応や災害時の要支援者への対応についての理解と,地域特性や災害に合わせたその場のリスクを想定する力は必要となり,それらを養うための教育が必要となる.災害時のリスクを想定し,避難所や被災地のニーズを把握する力を養うためには,学部教育と卒後教育の両方にアプローチする必要があると考えられる.

薬学部の学部教育において災害時医療教育を効果的に実施する際に困難となりうる点の一つが,一部の例外を除きほとんどの学生は被災したことがないことである.大学生および社会人に対する避難・防災行動に関して,「被災経験の有無が行動選択に影響を与えうる」という報告もあり9,10),災害時医療を学ぶうえで大きな枷となりえる.この状況を打破するため,静岡県危機管理部が開発した避難所運営ゲーム(Hinanzyo Unei Game: HUG),実働型防災訓練,実働型防災訓練の映像を用いた動画教材などを使用し,シミュレーションや実践を取り入れた災害医療教育に対する効果検証を行った.

1. 薬学部における災害医療教育への避難所運営ゲーム(HUG)の導入と防災に対する意識変容の検証学部教育に関してHUGを用いることが,被災経験がない学生に被災地・避難所の状況を具体的に想像させる上で有用であり災害時医療教育の質的な向上が可能になると考え,本学薬学部の全員がHUGを体験するプログラムを構築した11)(表1).HUG実施前後で防災に関する基本的な意識に関するアンケートを行い,353人(有効回答率87.6%)の有効回答の因子分析から「研修への参加意欲」,「研修の必要性」,「薬剤師の可能性」,「個人の準備状況」の4因子を抽出した.

| 開始からの経過時間 | 行動 |

|---|---|

| 開始前 | プレアンケート |

| 開始時間 | ゲームの説明(講義室) |

| 20分後 | HUGを実施する部屋に移動 |

| 30分後 | 図面確認・作戦会議 |

| 45分後 | HUG開始 |

| 1時間45分後 | HUG終了 |

| 1時間50分後 | 講義室へ移動,ポストアンケート(休憩時間) |

| 2時間後 | 教員によるHUGのフィードバック |

| 2時間30分後 | 終了予定時間 |

抽出した因子をもとにクラスターを編成し意識の変化を検証した結果,HUGの体験によって学生の災害時医療に対する関する学習意欲は向上し,災害時における薬剤師,そして自分自身の取るべき行動を考えるきっかけになったことが示唆された.しかしながら,HUGをするだけでは,薬剤師が災害現場において担うべき役割を伝えることは出来ず,また,そもそもモチベーションの低い学生層に対しての効果も限定的なものとなった.

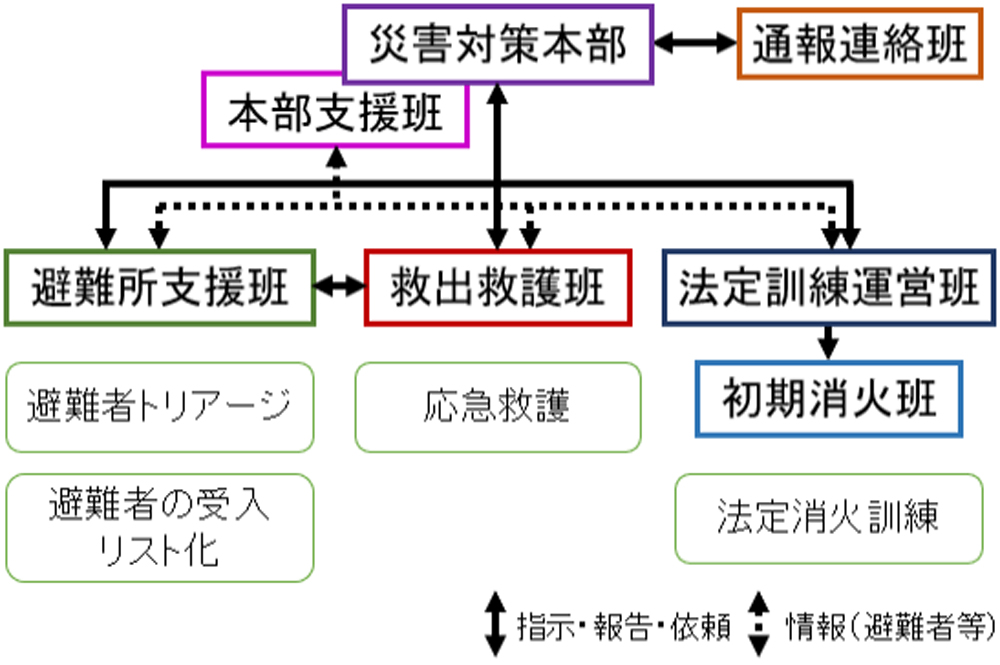

2. 大学における一時避難所・救護所運営を取り入れた実働型防災訓練の構築と災害時医療教育としての応用可能な限り実践的な災害時医療教育の構築を目的として,大規模災害時に摂南大学枚方キャンパス(図1)が一時避難所として機能することを想定して教職員・学生が避難所運営と救助等を行う訓練を構築した12).この訓練では,地震災害後における大学運営と,学生と近隣地域住民への初期対応力を向上させることに主眼を置き,地震災害後における大学運営としての被害最小化のための初期消火や学生の安否確認,学内の情報伝達を行い,同時並行して避難者役の避難・救護への対応,学生のボランティア活動,一時避難所としての情報集約を行う(図2).

実働型防災訓練に使用した摂南大学枚方キャンパスの平面図

実働型防災訓練の組織図と各班の役割

訓練後に実施した事後アンケート結果から,教職員よりも学生のほうが防災訓練や災害医療の必要性を高く感じており,災害医療教育そのものに前向きである傾向があった.また,アンケートの自由記述では,看護学部と薬学部の両方から,「実際の災害と避難所の管理を想像することができた」という意見があるなど,Interprofessional education(IPE)の一つとしても有用である可能性が示唆された.多学部,多職種合同で行う本訓練は,最終的な災害の場に行くまでのステップの一つとして議論する場を提供し,緊急時対応の意識醸成に貢献できる.また,防災訓練に協働して取り組むことで,教職員がロールモデルとして災害時の行動を示すだけでなく,実際の災害時を想定した役割を疑似体験から学ぶことも可能となることが示唆された.

3. 実働型防災訓練の録画映像を用いた薬学生への災害医療教育本動画教材は,実際の訓練記録映像を災害教育教材として用いることで,災害時の医療に携わる医療従事者の知識や災害時の混乱のイメージ構築を目的として実働型防災訓練の録画映像を用いた動画教材を作成した13)(図3).2019年度の実働型防災訓練で撮影した災害対策本部・避難所・救護所の映像の時間軸を合わせ,教材として適切な部分を抜粋し動画中の発話内容を文字起こしした.抜粋したのは「災害対策本部に喘息発作の可能性がある避難者が来る」「避難所・災害対策本部・救護所の情報共有がうまくいっておらず避難者収容場所に関して混乱が起きる」「救急車の要請に関する情報伝達の不備や是非を考える」部分である.文字起こしした部分の実働型防災訓練の映像について発話内容をキーとしてタグづけし,発話と複数地点の映像の連動表示および発話内容での検索が可能な映像提示システムを実装した.

動画教材のサンプル

この動画教材を授業教材として提供し,動画教材の使用前後に災害時医療への意識調査を目的としたアンケートを事前・事後で行った.アンケートの結果を因子分析し,プレアンケートで「災害時に貢献するために必要なもの」「災害訓練への参加意欲」「災害時のイメージ」とポストアンケート「災害時医療教育への意欲」「災害時に貢献するための訓練」「災害時のイメージ」のそれぞれ3因子を抽出した.抽出した因子をもとにクラスターを編成し,意識の変化を検証した結果,災害時における薬剤師の活躍についての動機付けとなり災害時の避難所というもののイメージを提供できたことが明らかとなった.また,高学年での専門的な災害医療教育や,他の防災訓練への参加意欲が高まる傾向も示唆された.

大規模災害時における被災地支援は,物的にも人的にも有限な医療リソースを短時間の間に要求をするが,被災地支援に従事できる医療従事者の人的資源は圧倒的に不足している.特に発災直後から継続的に避難所を医療面から管理・運営できる専門家および,亜急性期以降の医療を担える人材が不足しがちであり,そこに薬局薬剤師が貢献できると考え,薬局薬剤師をターゲットとした.前述のとおり,災害支援活動に関して薬局薬剤師にも多様な層があることから,専門的な研修だけではなく,裾野の広い研修が求められることを念頭に置き,薬局薬剤師を対象とした研修,学校薬剤師を対象とした研修,多職種との合同チームで行う HUGを用いた研修などを行い,卒後教育としての災害医療教育に対する効果検証を行った.

1. 薬局薬剤師による災害時避難所支援を志向した机上研修プログラムの開発と検証薬局薬剤師を幅広く対象とした裾野の広い研修を目標として,高度な専門性を災害現場で発揮することを求めるのではなく,薬局薬剤師としてのキャリアに依存しない内容を織り込んだ薬局薬剤師を対象とした机上研修プログラムを開発した14).コンセプトは,①災害時の混乱や避難所を具体的に想像すること,②その場で考えられる最善な対応を話し合うこと,③必要な情報収集と行動をシミュレートする思考訓練をすること,④薬局の業務を活かせる支援があることに気付くことを求めるものとした.災害支援に関わることがなかった薬剤師には避難所の様子が想像出来ない可能性を考慮し,二部構成とした本研修の第一部には避難所を具体的にイメージするためにHUGを行い,第二部として,避難所に薬局薬剤師として派遣されるという想定で事案に対応を行う研修プログラムを構築した(図4).

薬局薬剤師向け研修プログラムのタイムテーブルと第二部の事案記入例

研修の前後に行ったアンケートの比較からは,研修で用いた事案カードの内容に沿った項目で被災地支援への意欲が向上することが明らかとなった.研修プログラムにおいて自らの職能・専門性を具体的に災害時避難所支援に用いることで,実際に災害時に起こることが想定される問題への対応が可能であるということが感じられ,薬局薬剤師として災害支援に関わることへの意識向上につながる可能性が考えられる.このことから,本プログラムが薬局薬剤師による災害支援の導入的役割を果たす可能性が示唆された.

2. 学校薬剤師を対象とした災害時避難所支援図上研修プログラムの実施と検証避難所の運営においては程度の差はあるが地域特性や地形的・構造的な特性が存在し,これらの特性に最適化した支援を行い,かつ衛生的な管理・指導を行うには,その地域を知っている医療系専門職が行うことが最良といえる.避難所となることが多い小中学校には,学校保健安全法において学校薬剤師を置くことが定められており,彼らはその地域について熟知し,避難所となる当該施設をハード面・ソフト面ともに理解している.災害時にも公衆衛生活動に積極的に参画し,指導的役割を果たすことが相応しい職種であると考え,学校薬剤師を対象とした災害研修プログラムの構築に着手した15).学校薬剤師を対象とした研修は,彼らの専門性をより活かせることを啓発することを目標として公衆衛生に関する事案対応や,避難所アセスメントなどもプログラムに含む複合的なプログラムとした(図5).

学校薬剤師向け研修プログラムのタイムテーブルと第二部の事案例

研修実施前後に実施したアンケートを因子分析し,「避難所管理に関する専門的支援」「学校薬剤師的支援」「被災地支援のイメージ」「被災地支援への意欲」「被災地外からの支援・平素からの準備」「薬局的支援」の6因子を抽出した.加えて因子得点からクラスターを編成した結果,学校薬剤師が行う避難所支援について約4割がポジティブに考え,学校薬剤師という職能を避難所支援にも役立てようと考えていた.約2割は薬剤師としての災害支援により興味を持ち,残りは災害支援に対する意識は高いが支援に赴くのは難しいと考える層と災害支援そのものに興味を失う層となることが分かった.学校薬剤師に対する災害研修を行うことが学校薬剤師あるいは薬剤師としてのモチベーション向上につながり,同時に,災害支援に関しては個人の適性を考える機会になることが明らかとなった.

3. その他多職種連携を志向した研修プログラム京都市中京区薬剤師会主催の研修会や堺市西区多職種協働事例検討会などにおいて多職種連携を考えることを目標としてHUGをおこなった(図6).研修の前後にアンケートの自由記述からは,「災害対応は一人で出来ることではない」「いろんな事に配慮が必要」「自分の役割を生かすことが重要と感じた」など多くの気づきがあったことがうかがえた.多職種と協働して行うシミュレーションの機会は実際の災害時における避難所運営においてより顔の見える関係の構築につながることから,多職種連携における補完的な避難所運営・被災地支援の最初のステップになりえることが示唆された.

多職種連携HUG

本稿で紹介した教育・研修プログラムでは災害時のイメージ構築を助け,他学部合同で行うことで多職種理解につながることが明らかとなった.学生たちは,他学年・他学部を合わせた実働型防災訓練,一般的な避難所運営と薬剤師の対応を学習する動画教材など複数要素を合わせたシミュレーションベースの災害医療教育によって,自らの興味や関心に合わせて災害時医療というものをとらえたと考えられる.

また,薬剤師を対象とした研修や他職種合同の研修などのより具体的な事例に踏み込んで行った研修では,自己効力感向上につながる,災害医療に対する自らの適性を考えるきっかけとなる,多職種それぞれが避難所での自らの職種の専門性を考えるきっかけになるなどの効果が得られることが明らかとなった.

社会の災害医療に対する薬剤師への期待を考えると,災害時に医療従事者が取るべき行動や知っておかなければならない災害医療の専門用語を交えながら実践的シミュレーション教育を中心に学部教育に導入し,亜急性期以降の組織的な公衆衛生対応や災害時の要支援者への対応についての理解と,地域特性や災害に合わせたその場のリスクを想定する力を養っていくことが望まれる.しかし薬学部での災害医療教育には各大学により様々な教授方法があり,教育内容はほとんど標準化されていないのが現状であり,教育効果を測定した研究もまだ多くはない.令和4年度改訂版の薬学教育モデル・コア・カリキュラムを機に薬学生・薬剤師を対象とした災害医療教育が基礎から応用までを網羅した一分野として体系だった教育が行われるようになり,多く教育研究が社会に還元されることを願う.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.