近年,小学生における大麻所持や薬の過剰摂取が報道されており,低年齢層の薬物乱用について重大な関心が寄せられている.今回,立命館大学薬学部が近隣小学校の6年生を対象として薬物乱用防止教室を含む特別授業を実施し,その有用性を検討したので報告する.本企画の内容は,薬物乱用防止教室の講義に加え,大学生との学食体験,施設見学,薬学実習・模擬薬局見学とした.講義の前後アンケートでは,13項目中10項目において有意な意識変化がみられた.特に,感想から大学生との交流が最も印象に残っていることがわかり,小学生にとって薬の話ができる身近な人(薬学生)の存在が,間接的に薬物乱用を防ぐ糸口になる可能性が示唆された.既報では,薬物乱用防止教室は薬に特化した教員の講義や実験のみである.大学施設見学や薬学生との交流を導入することにより,児童及び薬学生双方にとって有用な学びの場となると考えられた.

In recent years, there have been reports of cannabis possession and drug overdoses among elementary school students, raising serious concerns about drug abuse in youth. In this study, the College of Pharmaceutical Sciences at Ritsumeikan University conducted special drug abuse prevention classes for sixth graders in nearby elementary schools and examined their usefulness. In addition to the lectures, an additional class allowed the elementary students to listen to the university students in the school cafeteria and have a tour of the university facilities and the simulated pharmacy. In the pre-and post-lecture questionnaires, significant changes in awareness were observed in 10 out of 13 items. In particular, there were many positive comments on experiences shared with the university students in the school cafeteria. It was suggested that having a familiar person (such as a university student) to talk to about drugs may indirectly prevent drug abuse. Previously, drug abuse prevention classes consisted only of lectures and experiments conducted by faculty members specializing in drugs. This time, however, the lectures were accompanied by a university tour and interaction with university students. This initiative was a successful learning opportunity for both elementary school and pharmaceutical students.

国際連合薬物・犯罪事務所(UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime)の報告によると,薬物使用は世界中で依然として高い水準にある.推定使用者数は,2011年の2億4,000万人から2021年には2億9,600万人(15~64歳の世界人口の5.8%)に増加している.また,違法薬物において,大麻は最も使用されている薬物であり,2021年には推定2億1,900万人の使用者がいる1).

日本における大麻事犯について,2020年の検挙人数は2013年の1,616人から7年連続で増加し5,260人となり,過去最多を更新した.特に,検挙人数の65%が30歳未満であるなど,若年層を中心とした大麻乱用の拡大が顕著となっている2).その中でも,20歳未満の検挙人数は,2014年(80人)から2020年(899人)で11.2倍となっている2).

2015年,京都市において,小学生の男児が,兄が隠し持っていた大麻草をみつけ吸引するという事件(大麻所持容疑)が起きた.2023年には,東京都目黒区の小学校で,女子児童2人が市販薬を過剰摂取(オーバードーズ)し,救急搬送された例もあった.近年のソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の普及により,SNSを通して違法薬物の購入やOTC医薬品の大量購入が可能となり,薬物を取り扱う環境が大きく変化してきている.さらに,オーバードーズの理由はSNSでの情報についての興味等が挙げられたことから,SNS上の情報の正否の判断の基となる,薬物の危険性が理解できていないことが懸念された.また,「薬物使用と生活に関する全国高校生調査(2018)」において,過去1年以内に違法薬物の経験のある高校生と経験のない高校生との比較から,薬物問題を抱えた高校生には,①学校生活で孤立状態にある,②家庭生活において保護者と十分なコミュニケーションがとれていない状態にある,③乱用される物が身近な状態にある.以上の3つの特徴があるとされている3).このように,薬物乱用の低年齢化が進む中,気軽に相談できる場所や相手の必要性が高まってきており,小学生時など早期からの関わりが重要と考えられる.

文部科学省が公示した小学校学習指導要領(平成20年3月告示)〔第5学年及び第6学年〕G保健(2008年)において,小学校では,薬物乱用の有害性・危険性等について,「体育,保健分野」で全ての児童が履修することとなっている.令和4年度における薬物乱用防止教室の開催状況は,小学校で75.5%であり4) 25%程度は開催されていないのが現状である.その理由としては,「保健体育」の授業において「薬物乱用と健康」について指導しており,専門家を活用した「薬物乱用防止教室」という形では実施していない(52.5%)が最も多かった4).このような現状から,専門知識を有する者による薬物乱用教室の有効性や重要性が周知されていないと推測される.講師としては,小学校から高等学校全体として警察職員及び学校薬剤師等薬剤師への依頼が多く,特に小学校においては学校薬剤師等薬剤師が最も活用されており(40.2%),大学教員は1.0%と少ないのが現状である4).現在,大学においても,興味深い薬物乱用防止教室等の実施が報告されているが5–7),薬に関する講義や実験が主である.

立命館大学薬学部(びわこ・くさつキャンパス,BKC)では,近隣小学校の6年生を対象に,2015年より小学校の保健体育の授業の一環として薬物乱用防止教室を含む特別授業(以下,スペシャル授業)を実施してきた.その内容は,本学部教員による薬物乱用防止教室の講義から始まり,大学の特徴的な施設の見学(木瓜原遺跡や,セントラルアークという吹抜けガラス張りの学習室),薬学実習・模擬薬局見学,本学在学中の大学生(薬学生を含む)との交流を含め,多岐にわたる.薬物乱用防止教室の実施内容は,医薬品適正使用の意識において,講義や動画のみと比較し,対面で実験を見せる方がより高まったことが報告されている8).本取り組みは,講義と薬学実習,さらには大学施設見学や薬学生交流も行っており,より児童の薬に対する興味・関心を引き出すことが期待される.

本取り組みは,2020年度は新型コロナウイルス流行のため中止,2021年度はオンライン開催,2022年度は小学校においてインフルエンザウイルスが流行したため,規模を縮小しBKCにて薬物乱用防止教室と学食体験のみの実施(学生交流無し),2023年度は4年ぶりのBKCでの通常開催となった.今回,現地通常開催(対面式)として近隣小学校6年生に向けたスペシャル授業を行った.本取り組みにより,専門知識を有する者による薬物乱用教室によって,どのくらい薬物についての理解度や意識等の改善があったか,さらには気軽に相談できる場所や相手の確保として,効果が期待できるか検討を行ったので報告する.

2024年2月13日に,近隣小学校である草津市立玉川小学校(大学まで徒歩20分程度)の6年生(85名)を対象とし,小学校の保健体育の授業の一環として薬物乱用防止教室を含むスペシャル授業をBKCにて開催した.対象児童の男女構成比は,男子児童47.1%(40名),女子児童52.9%(45名)であった.対象児童は,これまでに薬物乱用の有害性・危険性等についての授業は受けておらず,小学校教論から事前にスペシャル授業に関する告知や説明を受けた状態で参加した.

2. スペシャル授業の内容全体のタイムスケジュールを図1に示した.午前中の薬物乱用防止教室から始まり,その後は小学生85名を3グループに分け,それぞれ薬学部学生2名,薬学部以外の学生1名(大学施設案内担当)が専属となり説明・誘導を行った.薬学部学生計6名(2名/1グループ)の内訳は,立命館大学薬学部臨床分析化学研究室の6年制薬学科5回生2名,4年制創薬科学科4回生2名,4年制創薬科学科卒修士1回生2名であった.学食体験,セントラルアークの見学,図書館見学,薬学実習・模擬薬局見学,木瓜原遺跡見学をそれぞれのグループで回り,最後に薬学部学生との交流を行った.

特別授業全体のタイムスケジュール

薬物乱用防止教室,薬局実習・模擬薬局見学の内容の詳細を図2に示した.薬物乱用防止教室では,図2の通りに講義を進めた後,5分程度薬物の断り方を全員でディスカッションし,小学生数名が挙手制で発表を行った.また,薬局実習・模擬薬局見学では,代表者2名が白衣を着用し,模擬処方箋を用いてグループ全員で調剤体験を行った.名称が類似している薬剤や,多規格ある薬剤があり,これらの取り間違えが事故に繋がることを説明した.さらに,手洗い実習施設においては,実際に手洗いと消毒を代表者2名に経験させ,薬学部OSCEに準じた正しい手洗いと消毒を説明した.

薬物乱用教室,薬局実習・模擬薬局見学の内容

講義アンケートは薬物乱用防止教室前後に行い,スペシャル授業全体については薬学部学生との交流後に行った.アンケートは用紙を用いて行い,内容の回答は,評定尺度法である4件法を用い,1:はい,2:ややはい,3:ややいいえ,4:いいえとした.また,質問文中の強調したい語句は字の色を変え(青色),アンケート実施時には,口頭で1~4の数字の説明を行い,記入間違いの無いよう説明を行った(電子付録).学童期は,性差が顕著になる前の年齢と考え,アンケート用紙に性別に関する記載欄は設けなかった.アンケート実施中は,記入方法の質問に応需できるよう,薬物乱用防止教室の講師が同じ教室内に待機した.1つの質問について2個回答している(例えば1,2どちらにも丸が付いている)場合,アンケートの回答は無効とした.4件法で得られた結果において,1 = 1点と点数化した.アンケート前後でウィルコクソンの符号順位検定により解析を行い,有意水準を0.05に設定した.統計ソフトは,エクセル統計BellCurve for Excel(version 3.20)を用いた.

4. 倫理的配慮本研究は,「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」や臨床研究法等に該当しないため,立命館大学 人を対象とする医学系研究倫理審査委員会への承認申請は行っていない.ただし,アンケート実施にあたり,事前に草津市立玉川小学校の教論に許可を得た.さらに,アンケート実施時には,児童にアンケートの目的及び結果を個人が特定されない形で,本学薬学部の中で共有又は学会等で発表する場合があることを説明した.児童への本調査への参加は拒否することができ,その場合は薬物乱用防止教室の講師または小学校教論へ申し出る旨を説明した.

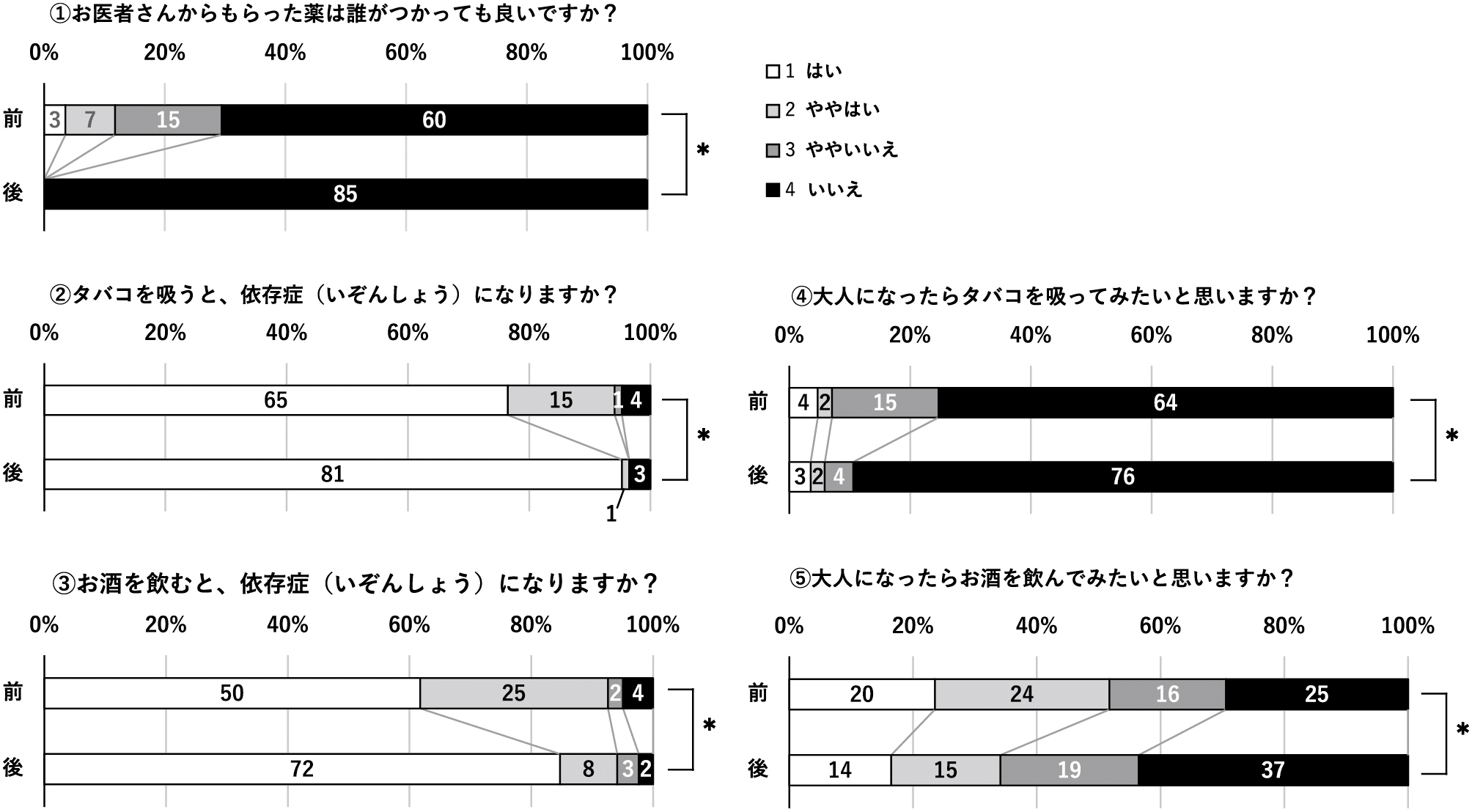

薬,タバコ,お酒についての質問と回答を図3に示した.①~⑤全ての項目において回答に変化がみられた.知識に関する項目では,①お医者さんからもらった薬は誰が使ってもいいですか?に対して,講義前では85名中60名が4:「いいえ」であったのに対し,講義後では,85名全員が4:「いいえ」と回答し,有意に変化していた.②タバコ,③お酒の依存症については,③の1:「はい」が50名(約61.7%)であったことから,特にお酒の依存症についての理解度が低いことがわかったが,講義後に1:「はい」が72名(約84.7%)と有意に改善がみられた.

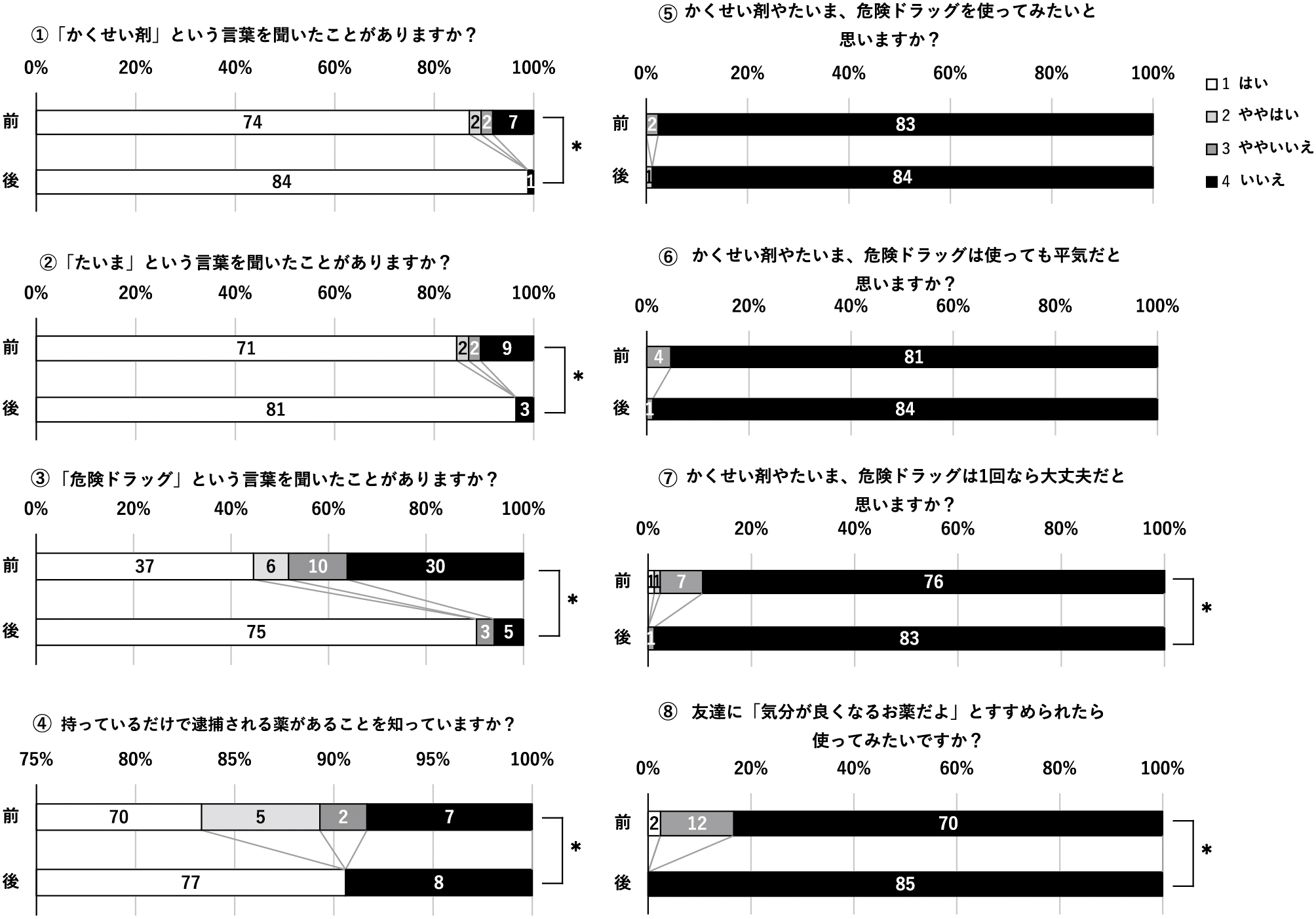

覚せい剤,大麻,危険ドラッグについての質問と回答を図4に示した.覚せい剤及び大麻の認知度は高かったが,危険ドラッグの認知度は低いことがわかった.講義後は有意に危険ドラッグの認知度が上昇していることがわかった.また,覚せい剤及び大麻について,⑤使ってみたいか,⑥使っても平気か,⑦1回なら大丈夫かという質問に対し,講義前から「4:いいえ」の回答がそれぞれ⑤83名(約97.6%),⑥81名(約95.3%),⑦76名(約89.4%)と多かった.

薬,タバコ,お酒についての質問と回答.85名を対象とし,無回答,重複回答ありとして集計を行った.棒グラフ中に,実際の回答数を記載した.①,②,④,⑤:前及び後n = 85,③:前n = 81,後n = 85であった.有意水準p < 0.05を*で示した.

覚せい剤,大麻,危険ドラッグについての質問と回答.85名を対象とし,無回答,重複回答ありとして集計を行った.棒グラフ中に,実際の回答数を記載した.①,⑤,⑥:前及び後n = 85,②:前及び後n = 84,③:前及び後n = 83,④,⑧:前n = 84,後n = 85,⑦:前n = 85,後n = 84であった.なお,重複回答は③は前及び後が2名,④は前が1名であったため,これらの回答は無効とした.有意水準p < 0.05を*で示した.

スペシャル授業全体の感想を表1に示した.スペシャル授業の感想は4件法を用い,1:「良かった」,2:「やや良かった」,3:「やや良くなかった」,4:「良くなかった」とした.その結果,76名(約90.5%)が1を選択していた.一番印象に残ったこと(良かったこと)についての質問は,35名が「大学生との学食体験」と回答しており,最も多かった.続いて,薬物乱用防止教室の「たばこ,お酒の害や毒性,依存について知ることができた」が13名,「薬学実習,薬の調剤体験」が同じく13名と多かった.もっとこんなことをやりたいという意見については,「学校探検,他の学部も見たい」という大学への興味が18名,「学生ともっと話したい,交流したい」という学生への興味が11名と多く,「薬についてもっと知りたい」という意見も8名であった.以上より,スペシャル授業全体の感想から,大学生との交流が最も印象に残っており,薬物乱用防止教室の内容だけではく,大学や薬についてもっと知りたいという興味を持ったことが明らかとなった.

特別授業全体の感想

| 質問と回答内容 | 名 |

|---|---|

| 今日のスペシャル授業は全体的にどうでしたか? | |

| 1(良かった) | 76 |

| 2(やや良かった) | 8 |

| 3(やや良くなかった) | 0 |

| 4(良くなかった) | 0 |

| 一番印象に残ったこと(良かったこと)は何ですか?自由に書いてください | |

| 大学生との学食体験 | 35 |

| たばこ,お酒の害,毒,依存について知った | 13 |

| 薬学部実習,薬の処方体験 | 13 |

| 薬物乱用防止について | 7 |

| 遺跡見学 | 6 |

| 手洗い,消毒液の使い方 | 6 |

| 学生が優しかった,面白かった | 6 |

| 図書館見学 | 6 |

| その他 | 15 |

| もっとこんなことをやりたい!という意見があれば書いてください | |

| 学校探検,他の学部も見たい | 18 |

| 学生ともっと話したい,交流したい | 11 |

| サークル,部活動見学 | 10 |

| 薬についてもっと知りたい | 8 |

| 実験,実習 | 6 |

| 軟膏を練ってみたい,薬を作りたい | 6 |

| 大学の授業を受けてみたい | 6 |

| その他 | 27 |

| 感想や意見など,自由に書いてください | |

| 大学の見学が楽しかった,大学を沢山知ることができた | 24 |

| 楽しかった | 16 |

| 学食が美味しかった | 10 |

| 薬物の危険性を知った | 9 |

| 学生が優しかった,話せて楽しかった | 9 |

| たばこやお酒の危険性を知った | 7 |

| その他 | 14 |

各質問項目に対し,回答は自由記載とした.回答が5件以下の内容は,その他として集計した.

薬物乱用防止教室実施前後で質問項目13個の内10項目において有意に回答が変化しており,本取り組みは非常に意義深いものと考えられる.また,回答に有意な変化の無かった質問項目は,図4;④持っているだけで逮捕される薬があることを知っているか,⑤覚せい剤や大麻,危険ドラッグを使ってみたいと思うか,⑥覚せい剤や大麻,危険ドラッグは使っても平気だと思うか,であり,講義前から認知度が高かったことが原因であった.これは,小学校での薬物乱用防止に関する啓発ポスターや授業,またはテレビやインターネット等の影響であると考えられた.一方,図3の②タバコ,③お酒の依存症についての認知度はそれぞれ65名(約76.5%),50名(約61.7%)であり,覚せい剤や大麻の依存症についての認知度と比較して低かった.タバコやお酒はスーパーや自動販売機でも販売されており,さらに親が摂取している場合もあるため,薬物と比較し危険性についての認知度が低いと考えられた.20歳以上になれば,法的に喫煙や飲酒が認められるが,依存性の問題もあるため安易に摂取を開始しないことが重要である.今回,薬物乱用防止教室実施後に,図3;④大人になったらタバコを吸ってみたいと思うか,図3;⑤大人になったらお酒を飲んでみたいと思うかという質問について,有意に回答が変化していた.今後,中学校や高等学校においても同様の機会を持ち,タバコやお酒の摂取に関して,自分自身で考え判断できる成人になれるよう,継続的な働きかけが必要であると考える.

スペシャル授業全体の感想については,76名(約90.5%)が1:「良かった」を選択していた.スペシャル授業全体の感想について,一番印象に残ったこと(良かったこと)についての質問は,学生との学食体験が最も多かった.この学食体験では,薬学部学生2名と薬学部以外の学生1名も同席し,一緒に食事を摂っている.その際の交流も,児童の印象に残っていると思われる.その他の感想においても,「学生が優しかった,面白かった」,「学生ともっと話したい,交流したい」,「学生が優しかった,話せて楽しかった」等,学生に関するものが多くみられた.本学は,6年制薬学科と4年制創薬科学科を併設しており,薬剤師を目指す学生と薬学関連の研究職等を目指す学生が在籍している.実際,薬学生との交流の場では,小学生から薬剤師について及び薬学についての両方の質問があった.薬剤師という視点だけではなく,広く薬学について興味を持ち,さらには大学についても薬学生との交流を通して興味を引き出せたのではないかと考えている.このように,小学生の学習意欲の向上(大学に進学したい,薬学に対する興味等)や,小学生にとって薬の話ができる身近な人(薬学生)の存在が,間接的に薬物乱用を防ぐ糸口になるのではないかと考えられた.既報においても,薬物乱用防止教室の実施によって,家庭を含む学校外での薬物乱用防止に関する会話を誘発することが報告されている7).立命館大学BKCでは,地域と連携しながら持続可能な社会を実現することを目指し,様々な大学の企画イベントを実施している.特に,徒歩圏内にそのような大学があり,文化祭や地域企画など(大学の企画イベント)に参加する敷居が下がることによって,「また学生と会いたい」や「話を聞いて欲しい」などの拠り所となることが期待できる.それらを総合することで,新たな若者たちの薬物乱用防止対策になると期待される.しかし,今回はスペシャル授業実施当日のアンケート調査のみであり,長期的な効果は期待できたが検証はできていない.現在のところ,大学の企画イベント等で薬物等に関する相談があるか確認できていないが,今後,中学校や高等学校等に進学する中,本取り組みがどのような効果をもたらすことができたか,調査していきたいと考えている.また,スペシャル授業全体の感想について,薬物乱用防止教室の内容をより印象付けるために,特別授業全体のタイムスケジュール(薬物乱用防止教室をどのタイミングで実施するか)や内容等の検討も必要と考えられた.

薬学生にとっても,小学生との交流が学習意欲向上に良い刺激となることが報告されている5,6,9).今回は,本企画を担当した薬学生が6名と少ないため調査はしていないが,「自分が薬学部に入った理由を思い出すことができた」,「薬の基礎知識の無い小学生に,薬の説明をするのは難しかった」,「薬だけで無く,大学や大学生活のことを聞かれるのが新鮮だった」等,感想から薬学生にとっても価値のある企画であったと思われる.また,玉川小学校の教論からは,「6年生から「薬物乱用は絶対ダメだけど,タバコやお酒にも気をつけたいと思った.」,「薬の使い方には注意したい.」などの声を聞くことができた.これから,いつ,どこで誘惑があるかわからないため,今回の講義で教えてもらった知識を思い出し,誘惑に負けない強い力を持って欲しい.」という意見をいただいた.

本企画のような活動の報告はこれまでに見当たらず,既報では薬に特化した講義や実験のみである.本企画は,薬だけの視点では無く,学食体験や大学の特徴的な施設見学,薬学生との交流を導入することで,児童及び薬学生双方にとって有用な学びの場となると考えられた.近隣大学薬学部の小学校へのくすり教育の参画が,今後のくすり教育及び薬学生教育の更なる発展に寄与するものと期待される.

アンケート実施にご協力いただいた,草津市立玉川小学校関係者の皆様に,この場を借りて深謝いたします.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.

この論文のJ-STAGEオンラインジャーナル版に電子付録(Supplementary materials)を含んでいます.