論文ID: 2020-056

論文ID: 2020-056

本論文では,COVID-19感染予防対策として導入したオンライン医療面接実習の実践から,患者心理を理解するためのコミュニケーション教育における可能性や留意点について報告する.実習は薬学部4年生を対象としオンライン会議システムZoomを用い2日間のプログラムで実施した.模擬患者セッションはオンライン医療面接として不自然でない場面を設定し,ブレイクアウトルームで行った.実習に参加した薬剤師資格を持つ教員の医療面談の振り返りから,傾聴や共感など患者心理を理解しようとするコミュニケーションの基本的対応は,対面でもオンラインでも普遍的であることが確認できた.一方,オンラインならではの限界や教員のファシリテーション力の重要性も明確になった.COVID-19禍を契機としたオンライン化の流れは不可逆的なものであり,オンラインならではの教育効果を活かしつつ更に有用なコミュニケーション教育につなげていきたい.

In this paper, we report on the possibilities and limitations to keep in mind in communication education to understand patient psychology from the practice of online medical interview training. As a preventive measure against the spread of COVID-19 infection, medical interview training was conducted using the Zoom online conference system. A two-day program in “Patient Psychology and Communication” was introduced to the fourth-year students in the Faculty of Pharmacy. Simulated Patient (SP) sessions were held in the breakout room, setting a natural scene for online medical interviews. Five qualified pharmacists who participated in the online training reviewed the online interviews and summarized from the following three perspectives: an awareness of patient psychology and communication, the educational effects of online medical interviews, and the limitations of online training. They confirmed that the basic communication responses to understand patient psychology by listening with empathy are universal in face-to-face and online interviews. On the other hand, the online limitations and the importance of teacher facilitation skills became clear. The trend of moving online with COVID-19 is irreversible, and the educational effects unique to online learning should be utilized for practical communication education.

COVID-19感染拡大を受け,2020年度の大学カリキュラムは大きな変更を余技なくされた.中でも我々が担当している講義・実習は,Small Group Discussion(SGD)や模擬患者(SP)とのRole Play(RP)など密な環境での議論や対面での会話が要となる教育内容ばかりであり,従来の実施方法を根本的に見直す必要があった.特に学部4年生を対象として例年4月に実施している事前実習「患者心理とコミュニケーション」は,全学生がSPとのRPを通して患者心理やコミュニケーションの知識を実践に繋げる貴重な機会であり,実施のためには感染予防対策と教育効果の両立を諮る方策を早急に考えなければならなかった.

従来通り対面で実施する際に考え得る感染予防対策としては,フェイスシールドをつける,アクリル板を置く等々があるが,「患者心理とコミュニケーション」の理解を考えると不自然さは否めず,本来の教育目標から外れてしまう危惧があった.また,未だ感染者数が拡大していた状況の中で学生を大学に集合させ三密を避けながら運用すること自体に,講義室や担当教員の数という物理的な面での困難さがあった.更に高齢者が多い模擬患者の安全も考慮すべき重要な事項であった.

制限された状況下,最大の予防対策と最大限の教育効果の両立を模索していたタイミングで,COVID-19の影響によりオンライン診療の規制緩和が急速に進んでいるニュースを耳にした.そこでこの状況を発想転換の好機と捉え,今後薬局でも一般化していくであろう薬剤師のオンライン医療面接を実施することにした.

本論文では,COVID-19感染拡大予防対策として導入したオンライン医療面接実習の実践から,患者心理を理解するためのコミュニケーション教育における可能性や留意点について報告する.

本実習は,

・医療人として患者との信頼関係を構築するための基本的なコミュニケーション技法を身につける.

・患者の話を受け止める聴き方(傾聴)を理解し実践できる.

・患者心理に配慮した共感的な態度を身につける.

・非言語的なコミュニケーションの重要性について理解し実践できる.

・適切な質問の方法について理解し実践できる.

を到達目標とし,薬学部4年生を対象として例年4月に実施している.実習は2日間のプログラムで実施し,1日目に「慢性疾患患者」,2日目に「独居老人」,「がんサバイバー」,「緩和医療の患者家族」,「避難所の避難者」等との医療面接を体験し,患者(家族)心理の理解と,患者(家族)の解釈モデルを聴き取り適切な医療を提供するためのコミュニケーションについて実践する機会としている.

2.オンライン医療面接実習の概要実習の際には,1学年を4クラス(1クラス60~70名程度),1クラスを12班(1班5~6名程度)に分け,オンライン会議システムであるZoomを用い2日間のプログラムで実施した.

1日目は,Zoomメインルームに全員が集合し実習の概要説明のあと各自で「医療面接動画1」1)を視聴し,患者と薬剤師のやり取りを見ながらコミュニケーションの問題点をピックアップしてもらった.メインルームに再集合した後ブレイクアウトルームに分かれグループディスカッションを行った.ディスカッションテーマは,下記の通りである.

①医療者のコミュニケーションのあるべき姿は?

②患者側の立場から,医療者に求めるコミュニケーションはどのようなものか?

③①,②を踏まえて,薬剤師(医療者)がより良いコミュニケーションを取れるようになるためのフィードバックとは?

30分程度のディスカッションの後,メインルームに戻りディスカッション内容について各班の代表者が発表し,教員から1日目のまとめ,2日目の実習概要説明を行い終了となった.

2日目は,患者と薬剤師が良好なコミュニケーションを持つ上でのポイントが明示された「医療面接動画2」1) を視聴し,1日目にディスカッションした内容を踏まえて,患者心理に配慮したSPとのオンライン医療面接(以下,SPセッション)を実施した.全学生を3部に分け,1部につき4班づつ(1班4~5名)がZoomのミーティングルームに集合しSPセッションに臨んだ(表1).

| Zoomミーティング | 対象 | 内容 | 時間(分) |

|---|---|---|---|

| メインルーム | 4班合同 | 出席確認&Zoom操作 | 10 |

| メインルーム | 4班合同 | スケジュール説明 | 15 |

| ブレイクアウトルーム | 2班(8~10名)合同 | ロールプレイ(2回実施) | 30 |

| メインルーム | 4班合同 | まとめ(SPセッションの感想,SPへの御礼,総括) | 20 |

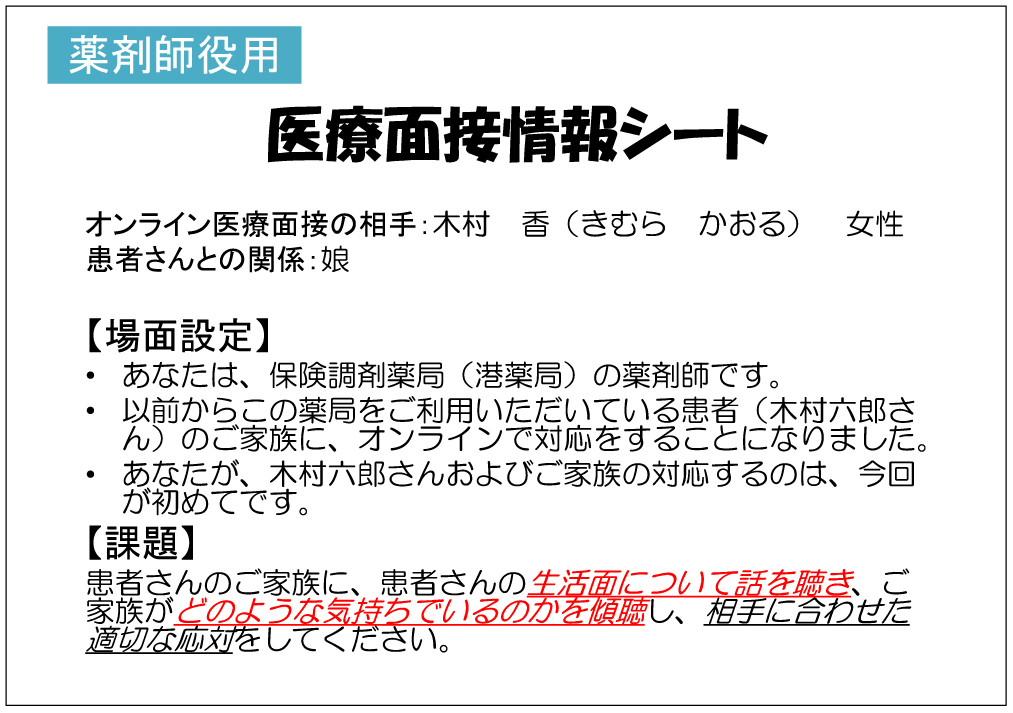

SPセッションは,オンラインによる薬剤師との面接として不自然にならないような設定とし,学生がSPセッション場面を想起しやすい様に提示した(図1).

薬剤師役用の医療面接情報シート

SPセッションの際には,2班を1つのグループとし,各班から1 名の代表者がSP セッションを行い,他のメンバーは観察者となった.セッションの進行や機器の操作は,ファシリテーター(教員)が行った.SPセッションの流れは図2に示した.

SPセッションの流れ

ロールプレイの際はSPと薬剤師役のみが画面上に顔を出して実施し,終了後は薬剤師役の感想に続いて,観察者,SP,ファシリテーターからのフィードバックを行った.

4.オンライン医療面接の振り返り実習に参加した薬剤師の資格を持つスタッフ5名を対象に「オンライン医療面接の振り返り」を収集し,①~③の観点でまとめた.

①「患者心理とコミュニケーション」に関する気づき

②オンライン医療面接の教育効果

③オンライン医療面接の教育上の留意点

実習に参加したスタッフから収集した「オンライン医療面接の振り返り」を3つの観点でまとめた結果を以下に示す.

①「患者心理とコミュニケーション」に関する気づき

【バーバルコミュニケーション】

〈基本事項〉

・会話のスムーズさは,対面と変わりないと思った.

〈会話の間〉

・会話の際,言葉がかぶらないように,話し始めに間をとる必要がある.

・対話の間が難しく,会話がかぶり気味になる.

・タイムラグを考慮した話し方が必要.

〈ノンバーバルを補うために〉

・面接中の雰囲気から感じ取ることが難しそうなので,よりはっきりとした言葉での伝達が必要そうである.

【ノンバーバルコミュニケーション】

〈目線や表情〉

・相手がどのタイミングの表情をみているかわからないので,常に意識する必要がある.

・画面に顔がアップに映るため,目線や表情が通常以上に気になる.

・通常よりも表情がよく見えるので,表情変化への気づきは多いと思う.

〈ボディランゲージ〉

・上半身しか見えないので顔や手の動きなどが相手へのメッセージとして,よりインパクトを持つ.

〈患者心理の把握〉

・画面ごしだと得られる情報が少ないので,大事な反応を見逃しそう.

・目線はカメラ位置に依存するので,心理的変化は読み取りづらいと思った.

・目線や相槌に気を付けないと伝わりにくいし,患者心理も把握しにくい.

〈その他〉

・話すスピードや声の大きさが患者にどの様に受け止められているか把握しにくいので,小まめに確認する必要がある.

②オンライン医療面接の教育効果

【対面と変わらない効果】

・オンラインであろうとも,相手とコミュニケーションとるという点では,対面と変わらない.

【オンラインの特徴的効果】

・目線の合わせかたや相づち,共感の重要性を,より実感できるのではないか.

・医療面接中のノンバーバルな表現への対応について,観察者が気付きやすい.

・ノンバーバルの重要性について,より意識しやすい

・画面上の映っている模擬患者に集中しやすい環境になると思った.

・電話対応のような場面では,オンライン医療面接が向いていると思った.逆に薬袋やアイテムを使うような場面では少しやりづらさがあるように感じた.

【グループダイナミクスへの影響】

・医療面接後でのフィードバック時に,対面と違い学生の雰囲気が感じとれないため,グループ全体で内容を共有できているのかどうかが心配だと思った.

・セッション中は画面に観察者やファシリテーターが映っていないので,目の前の患者(家族)に集中できる.

【さらなるオンライン活用効果への期待】

・コロナ後も,オンライン医療面接は必要な気がした.対面とオンラインと両方やってみて気づくことがあると感じた.

③オンライン医療面接の教育上の留意点

【学生の不安への対応】

・オンライン実習への学生の不安を解消するような対応が必要.

・システムへの不慣れによる学生の焦りに対する配慮が必要.

【フィードバック】

〈教育者側の教育力〉

・フィードバックでは,実際の会話の流れを明確に示して伝える必要がある.

・具体的なフィードバックでないと,グループ全体の納得感が薄くなりそう.

〈画面で見えない部分への配慮〉

・画面に映っていない範囲での学生の行動(対面なら見ることができる部分)に対するコメントが,難しそうだと思った.

本実習を実施した時点では学生はもとより我々もオンラインでの医療面接は初めてであったが,実際に経験したことによってオンライン医療面接を「患者心理とコミュニケーション」の教育に活用した場合の効果や留意点が明らかになった.以下,3つの観点に沿って考察を行う.

①「患者心理とコミュニケーション」に関する気づき

傾聴や共感など患者心理を理解しようとするコミュニケーションの基本的な対応は,対面でもオンラインでも普遍的であることが確認できた.一方で,オンラインならではの特徴も明らかになった.

バーバルコミュニケーションの問題としては,相手の表情や雰囲気が読み取りにくいため話の間が掴みにくく,結果的に同時に話し始めてしまうなど会話がかぶり気味になることがあげられる.対面のコミュニケーション以上に相手をよく観察し,話を始める際には十分な間をとることが重要となる.また,オンラインでの会話は曖昧な語尾や沈黙から相手の意図を汲み取ることが困難なので,よりはっきりとした言葉で伝えることも必要である.

次にノンバーバルコミュニケーションの問題として,目線や表情があげられた.対面の医療面接においても目線や表情が患者心理に与える影響は大きいが,オンラインの場合は画面上に顔が大きく映るためちょっとした視線のずれや表情の変化などがメッセージとして大きなインパクトを与えてしまうのでより注意が必要である.また,基本的に上半身しか映っていないので,手や頭の動きなども本人が自覚するより更に大きな印象を与えることにも配慮する必要がある.

相手の表情については,通常よりも間近で見られるので表情の変化に対する気づきは多いとのコメントがあった.一方で,目線はカメラ位置に依存するので心理的変化は読み取りづらいとのコメントもあり,通常以上に患者の表情変化を観察することによって患者の心理変化をキャッチする重要性が示唆された.また,ネット環境やデバイスの関係で声の大きさなども影響を受けるので,通常より小まめに患者の受け止めを確認する必要性も示唆された.

②オンライン医療面接の教育効果

良好なコミュニケーションをとるための基本的な姿勢について学ぶという意味では,対面での医療面接と変らぬ効果が期待できる.また,画面上に相手の顔が大きく映っていることから,表情の変化などノンバーバルな表現への対応についても学習しやすい状況と言える.対面の医療面接ではノンバーバルだけを取り上げてフィードバックすることが困難だが,オンラインでは目線の動きや表情の変化が患者心理に与える影響が大きいことを学習者も実感でき,ノンバーバルコミュニケーションの重要性に対する教育効果も大きいことが示唆された.

次にグループダイナミクスの観点からは,通常の実習ではSPセッションの際に薬剤師役の学生の周りを観察者の学生が取り囲むように座っているが,オンラインの場合は観察者の姿が画面に映らずSPセッションに集中できるメリットがある.一方で,観察中の学生がどのような態度でセッションを観察しているかは把握できず,フィードバックの際にもグループ全体としての雰囲気は感じ取りにくい傾向があった.

③オンライン医療面接の教育上の留意点

オンライン実習の際には,事前準備として,ネット環境やデバイスの問題やネットが不安定になった場合の対応などについて学生と共有し,テクニカルな面での不安は解消しておく必要性がある.また教員にとっても参加者全員がオンラインという環境は,画面に映っている範囲でしか学生の行動について把握できず,空気観の共有も困難である.SPセッションをグループ全体の学びにつなげるためにはフィードバックの観点を明確にし,セッション中の指示も言葉で具体的に伝えるなど教員のファシリテーション力やフィードバック力がより必要となることも示唆された.

オンライン医療面接は患者心理を理解するためのコミュニケーション教育として有用である手ごたえを得た.一方で,オンラインならではの限界や教員のファシリテーション力の重要性も明確になった.

COVID-19を契機としたオンライン化の流れは不可逆的なものであり,オンラインならではの教育効果を活かしつつ,さらに有用なコミュニケーション教育につなげていきたい.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.