論文ID: 2020-066

論文ID: 2020-066

本学の遠隔授業の学内環境の構築について,具体的な内容と薬学部独自のPBLカリキュラムである薬物治療マネジメントにおける工夫について紹介する.遠隔授業の学内環境の構築においては,学生の受講環境の調査から始まり,LMSを用いて,遠隔授業の入り口を1つに統一し,トライアル期間を設けながら,遠隔授業の実施状況を学生の受講状況と教員の教材の準備状況をモニタリングし,フィードバックを行うことで一定の質保証を行った.薬物治療マネジメントはSGDを中心としたPBL科目であるため,学生自身にZOOMミーティングを開催させてSGDを実施した.これらを通して,知識の伝達や習得が目的とされている授業では,思わぬ学習効果に気づくことができた.一方で,大学での対面授業でしか得られない学生同士の相互作用の重要性にも気づくことができた.

In this paper, we explain how we built the distance education system for our university and introduce some ideas used in the unique problem-based learning (PBL) curriculum of our Pharmacotherapy management course during the COVID-19 epidemic. We began by conducting a survey of the students’ distance learning environment. We then unified the various platforms into one learning management system (LMS). A trial period was set up to monitor student attendance, follow teacher preparation, and provide feedback on the program. The PBL curriculum centered on small group discussions (SGD), so the students held meetings on Zoom. The adopted distance education had a high learning effect in classes that aimed at transmitting and acquiring knowledge. However, we realized that essential student interaction could only be obtained through face-to-face classes at the university.

4月,学生のいないキャンパスの中で,満開の桜と青空を見たとき,大学での教育はこれからどうなるのかと思うと涙が溢れてきたことを思い出す.新型コロナウイルス感染症の感染拡大は,我々の生活や価値観に大きな影響を与え,変化をもたらした.しかし,キャンパスの閉鎖という前代未聞の状況においても,学生のたくましい順応力とたゆまぬ努力,そして教職員の工夫と努力で,学びが止まることはなかった.対面授業ができないという状況の中で,知識の伝達や習得が目的とされている授業では,オンライン授業という教育方略の発展と拡大を促し,その結果,新たな発見や思わぬ学習効果に気づくことができた.一方で,実験や実習など,体験を伴う学びをどうするか,評価をどうするか,まだまだ解決しなければならない問題も山積している.

今回,我々が取り組んできた遠隔授業の環境構築について紹介することで,withコロナ時代におけるレジリエントな教育システムの構築に向けての情報共有になれば幸いである.

本学は8学部,学生数約15,000人の大規模大学である.従って,このコロナ禍では,学長のリーダーシップの基,執行部,各センターが情報共有しながら,迅速な意思決定を行うことが非常に重要であった.今回は特に,文部科学省からの通達も多く,それに合わせた対応を要することも多かった.さらに新型コロナ感染症の感染状況も刻々と変わっていた.このような状況において適切な意思決定をするには,新しい情報を常に共有し,意見集約や役割の明確化,お互いの実施していることの可視化が非常に重要となる.そこで,コミュニケーションツールであるSlackを意思決定のための情報共有基盤として導入し運用した.これにより,情報格差が解消され,それぞれの部署の役割,連携すべきこと,協力すべきことが整理され,効率化が図られた.

本学では,3月からの感染拡大に伴い,卒業式の中止,入学式の中止の後,当初は開講日を4月20日とし,準備を進めていた.しかし,感染拡大の勢いは止まらず,3月下旬から,遠隔授業を実施するための検討に入った.

1.遠隔授業受講環境の調査学生が遠隔授業を在宅で受講できるかどうかは不明であった.そこで,新入生も含め,在宅における学習環境の調査を全学生対象に行った.その結果,新入生,在学生ともに,媒体をスマホまで拡張すれば,ほぼ受講は可能であることを確認した.ただし,PCを持っていない学生や自由に利用できるネット環境のない学生が一定数いることもわかった.この結果を踏まえ,遠隔授業においては,データサイズの考慮やリアルタイムオンラインの授業が成立するかの検討も行った.携帯各社が学生の通信費負担軽減策を実施したことは,学生はもちろんであるが,遠隔授業の環境構築においても非常に助かった.PCが必須の授業対応としては,学生の申請と許可制により,感染対策をした上での登校とPCの貸し出しの方法についても検討し実現した.

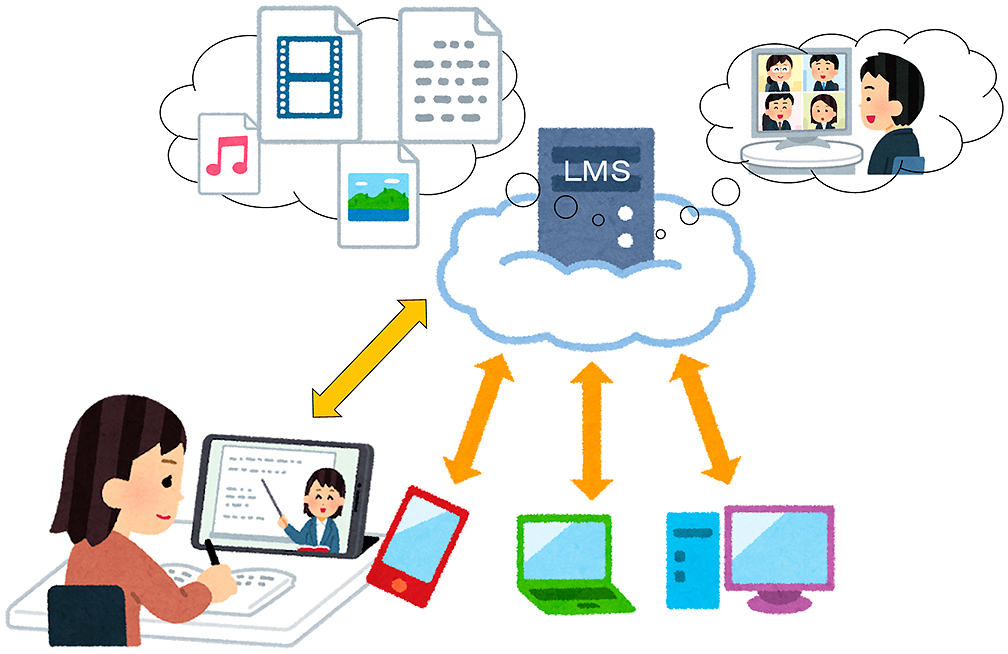

2.基盤の決定と実施サポート遠隔授業が比較的スムーズに実施できた要因として,Learning Management System(LMS)を用いて,遠隔授業の入り口を1つに統一したこと,遠隔授業の本格開始の前に,学生も教職員も安心して練習ができるトライアル期間を設けたことが挙げられる(図1).教員のICTスキルには大きな差があり,日常的にLMSなどを利用している教員もいれば,教科書と黒板の板書で授業を構成している教員もいた.また,学部や科目によっても,その差は大きく,Googleのサービスを利用したいという要望や,ZOOMなどの会議システムを利用して,リアルタイムなオンライン授業をしたいという要望,YouTubeなどを利用したいというものもあった.本学では,以前からLMSを導入していたが,実際にはその利用率は低く15%程度であった.薬学部は全学とは別のポートフォリオシステムを導入しているが,それでも授業でのLMS機能の利用率は50%程度であった.そこで,まず,ベースとしてLMSにすべての授業科目を用意し,遠隔授業はすべてLMSを通して提供することとした.これにより,提供される授業形態は種々あったが,その連絡およびアクセス先は1つになった.

LMSを使った遠隔授業の実施

学生は,LMSにログインすれば,遠隔授業の受講は可能であり,連絡も受けられる環境を構築した.これは,教員,科目によって,その連絡方法や,授業へのアクセス方法が変わると,学生の混乱を招くだけでなく,その後のフォローアップができないと考えたためである.実際に,入り口をLMSにしたことにより,遠隔授業の教材が間違いなく提供されているか,学生がアクセスできているか,遅れている学生がいないかなどのモニタリングが容易であった.遠隔授業の形態は,講義資料のPDFのアップロードもあれば,講義動画が提供されているものもあり,リアルタイムオンライン授業を行うための会議室URL提示するものもあった.文科省からの通知にもあるように遠隔授業での双方向性の担保をするため,掲示板でのやりとりで出席管理をすることとした.実施サポートとして,学生用,教員用に,具体的なオリジナルマニュアルを作成し,ヘルプデスクも用意して,丁寧なサポートを行った.薬学部では,遠隔授業での授業デザインやZOOMを利用した動画作成の講習会も実施した.LMSサーバーの増強も行い,元々の授業開始日を4月20日としていたが,その日から2週間を遠隔授業トライアル週間として,学生の受講,教員の授業準備がスムーズにいき,問題があれば対応できるようにした.

3.遠隔授業についての実施状況のモニタリングトライアル期間は2週間であり,この間は出席のカウントをせず,講義受講期間も2週間とし,教材のアップロードもこの期間に行うこととし,学生および教員が互いに順応する期間とした.この間に,学生の受講状況と教員の授業,教材のアップロード状況を綿密にモニタリングし,各学部に共有して,学部での個別対応をお願いした.これにより,遠隔授業の第一段階の質保証ができたと考えている.

4.リモート講義の提案6月から,対面授業が可能となったことを受け,教室定員の1/2での授業設計を行う中,2教室間でのZOOMによるリモート講義も導入した.2台のPC で,ZOOMミーティングを実施し,その画面を両教室のモニターに投影することで,簡易なリモート講義を実現した.リモート側のPC画面を学生側に向けておくことで,学生の話し声も拾い,質問も受けることが可能であった.当初,教員のいないリモート教室では騒がしくなる事を懸念したが,学生は真剣に聞き入り,授業が成立しないことはなかった.現在も最大4教室でのリモートを実施し,三密の防止を行っている.

5.前期遠隔授業を振り返って遠隔授業について学生および教員にとったアンケート結果によれば,学生からは「課題の量」や「孤立感」といった課題の指摘があるものの,特に遠隔授業のうち「オンデマンド型」に対しては,学習において効果があったと評価する意見が多かった.薬学部においても同様の傾向であった.薬学部では定期試験を対面で実施することができたが,教員の学習成果についての印象は,昨年度より良かった,もしくは上昇した群と下降した群の二極化したという意見が多かった.学生の実感としても,知識の伝達,習得が目的とされている授業においては,知識の定着が重要であることから,何度も繰り返し見ることができるオンデマンド型の授業は,学習効果が高かったと感じていた.しかし,授業改善アンケートの結果と照らし合わせてみると若干違った感覚を得ている.確かに学習時間も理解感も昨年に比べ上昇している科目が多かった.しかし,成長実感や目標達成感の項目は,授業時間や理解感の上昇度合いと比較すると,上昇度合いがそれほどでもなく,横ばいか,下がっているものもあった.

授業を聞いて,大事なところに線を引きながらも聞いたり,自分で苦労してノートをつくったり,テストのための情報収集も,大きな意味では主体的な学習であった.遠隔授業では,これらのことは,ほとんど実施されていない.オンデマンド型の遠隔授業では,何度も自分で見直せることもあり,学習時間が長くなったことは確かかもしれない.しかし,本来であれば,授業中にでも隣の友達と,「えっ今のどういうこと?」,授業後に,「さっきの話って,こういうことかな?」とその時点で解決できていた.それが大事な情報は与えられ,それに1人で取り組んでいるため,当然,時間がかかる.もし,間違って納得したとしても誰も指摘しないため,そのままになってしまうこともあると思われる.また,自分で必死に,努力して情報を得るということを経験しておらず,反対に,友達が必死に頑張っている事実を目の当たりにしていないので,振り返りやさあ頑張ろうという発憤もないことも達成感や成長実感が思うほど上がらなかった原因の一端ではないかと推察している.これは,長期的にフォローする必要があると考える.

薬学部独特のカリキュラムである薬物治療マネジメントは,PBL(Problem based learning)を基盤とした統合型カリキュラムである.4年次前期の月曜日から木曜日までの4日間を使った統合型科目(半期12単位,必須科目)である.学習形式は1週間1疾患1症例を1モジュールとしたPBL形式で10モジュール(通常モジュール8,短縮モジュール2)実施している.1グループの学生数は8名を原則とし,今年は34グループであった.元々,本プログラムでは,PBL支援システムを構築し,学生のSGDをICTでサポートしてきた.具体的には,SGDで調査すべき項目の分担と調査内容の入力・共有のできるWIKI型コアタイムワークシートや,プロブレムをディスカッションしながら順に識別していくプロブレム識別シート,同じ薬効の医薬品をレビューできるクラスレビュー,識別したプロブレムに対するケアのプランを立案するファーマシューティカルケアプラン,ピアレビュー,自己評価などである1).PBL支援システムは,インターネット環境があれば,24時間いつでもアクセス可能であり,在宅における学習においても問題なく利用できた.図2に遠隔での薬物治療マネジメントで行った遠隔内容の一端を示した.

遠隔PBLの流れ

遠隔授業で本プログラムを実施するにあたって,一番の工夫は,PBLのメインであるSGDをどう実施するかであった.34グループをZOOMのブレイクアウトでコントロールすることも難しいと考え,学生のグループでそれぞれZOOMミーティングを開催させた.通常,性別や成績を加味したランダムなグループ編成を行っているが,今回はこれに前述の学習環境アンケートを基にした,自宅にPCがあって,ICTスキルに長けていると考えられる学生も均等に割り振るようにし,ICTスキルの平準化も行った.その上で,ZOOMでの接続確認を事前に行い,SGDは,リーダーがZOOMのミーティングを招集し,SGDを行い,そのミーティングURLをPBL支援システムの掲示板にアップロードさせた.これを教員が確認し,すべてのSGDを順に訪問し,学生の議論を確認するとともに質問を受け付けるという方法をとった.学生の順応力はすばらしく,すべてのグループが,ミーティングを開始し,突然の教員の訪問にも柔軟に対応した.学生のアンケートでは,学生同士のZOOMミーティングは白熱すると,リアルなSGDより,時間を気にせず実施でき,効果的であったという意見も多かった.しかし,リアルなSGDでは,説明したとき,周りのグループメンバーが理解したかどうかの反応は肌で感じ,理解されていない時は言い直したり,聞き直したりして,理解が深まるが,ZOOMミーティングでは,共有しているのは説明資料であり,お互いの顔は見えていても実際には表情まで見ていないのが実際で,同じ時間は共有できるが,同じ場を共有しているからこそ感じる「気づき」,つまり,グループメンバーの理解感や,個人の努力や取り組み姿勢への気づきが不足しているのではないかと感じている.

薬物治療のマネジメントの学習評価は,モジュールテストの点数(個人評価)と担当教員2人によるケアプランの評価(グループ評価),さらにグループ貢献度(調査担当数,グループ内での努力した人相互推薦)で通常通り評価した.モジュールテストは対面で実施し,通常の評価と同様に行う事ができた.短縮モジュールについては,e-PDE2)(シミュレーションシステム)を利用したパフォーマンス評価を行った.

今回のコロナ禍は,「大学とは何か」「教育とは何か」という根本的な命題を突きつけられたように感じている.一度も大学に登校できない中で膨大な課題に取り組む1年生の問題が大きくマスコミでクローズアップされた.著者自身が,1年生の授業で,今一番困っている事を聞いたとき,「自分のやっていることが正しいかわからない」という主旨の答えが最も多かったのに,大きな衝撃を受けた.日常の大学生活の中での何気ない友達同士のコミュニケーション,すなわち人と人との相互作用が学習の理解や成長にどれだけ大きな影響をもたらしていたのかを実感した.一方で,遠隔授業は,時間や場所の制約を緩和し,反転授業などを実施しやすい環境をもたらしている.withコロナの時代のレジリエントな教育とは,対面と遠隔の利点をどのように引き出し,相互に補完しあえる環境を構築できるかにかかっていると考えている.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.