論文ID: 2024-019

論文ID: 2024-019

臨床実務実習では,臨床現場で即戦力として業務を遂行できることを目指すものではなく,将来,医療,保健,福祉等における社会的ニーズに貢献する薬剤師として活躍できる基本的な知識・技能・態度,そして問題解決能力の修得を目指すことが重要と考えている.モデル・コアカリキュラムに示された目標を単に作業として身に付けるのではなく,目標の持つ意義を理解した上で修得することを実習生と指導者が共に理解して実習を行うと学習効率が上がることを念頭においた指導を行う必要がある.

公立豊岡病院では,知識偏重の実習ではなく,医療人の一人として臨床現場で個々の事例や症例を体験する実習を心がけている.医療における薬剤師業務の意義や薬物治療における薬剤師の役割を理解し,薬の専門職として医療現場で臨機応変に対応できる実践的な能力を養成する実習を行っている.今まで学修してきたことを実習先の臨床現場へ,さらには国家試験への橋渡しを意識することを指導者間で共有しておく.そして,薬剤師として,「目の前の患者に何ができるのか?」を常に考えて行動することを伝えている.

In practical training in pharmacy, the goal is not to be able to work immediately in clinical settings, but to acquire the basic knowledge, skills, attitudes, and problem-solving abilities that will enable them to be active as pharmacists who contribute to social needs in medicine, health, welfare, etc. in the future. It is necessary to provide guidance bearing in mind that learning efficiency will be enhanced when trainees and supervisors both understand the significance of the goals and master them, rather than simply acquiring them as tasks as indicated in the Model Core Curriculum.

At Toyooka Public Hospital, we strive to provide practical training that is not knowledge-oriented, but rather one in which trainees experience individual cases and cases in the clinical setting as a member of the medical profession. Practical training is provided to foster an understanding of the significance of pharmacist work in medical care and the role of pharmacists in drug treatment, as well as the practical ability to respond flexibly in the medical field as a pharmaceutical professional. The instructors should share with the students that they should be aware of bridging what they have learned so far to the clinical sites where they will practice, and even to the national examinations. Also, as pharmacists, tell them to always think about what they can do for the patients in front of them and act accordingly. and to always think about what they can do for the patients in front of them as pharmacists.

臨床実務実習は,これまでに培ってきた知識や技能,考え方を臨床の場で活かすことでより充実したものとなる1).私は,臨床実務実習では,臨床現場で即戦力として業務を遂行できることを目指すものではなく,将来,医療,保健,福祉等における社会的ニーズに貢献する薬剤師として活躍できる基本的な知識・技能・態度,そして問題解決能力の修得を目指すことが重要であると考えている.近年の薬剤師国家試験においても,症例ベースの問題が多く出題されていることから,より早期に臨床現場で活躍できる薬剤師の育成を想定していることがわかるが,その真意を理解している指導者・実習生はそれほど多くないかもしれない.

モデル・コアカリキュラム2) に示された目標を単に作業として身に付けるのではなく,目標の持つ意義を理解した上で修得することが重要である.実習生と指導者が共に理解して実習を行うことで,学習効率は更に向上することが予想される.例えば,モデルコアカリキュラム「基本的な資質」では,その水準を,医学,薬学の進歩に応じて高めていくことと,薬剤師としての生涯研鑽について謳っている.臨床実務実習の心構えとして,私たち指導者が「自主性」「目的意識」「成長」を求めていることを伝えることで,大学での学びとこれから薬剤師として現場に出て考える覚悟を育むことが可能になる.

本稿では,過去の国家試験問題や大学講義資料をベースにした実症例での考え方,コーチングポイント,特に内的動機づけ方法について紹介する.

公立豊岡病院は,北兵庫の豊岡地区に位置している.兵庫県北部の面積は県全域の4分の1(東京都と同じ面積)を占めているが,その人口は,県全体の約4%(8万人)にとどまり,人口密度は県下で最も低い地域である.居住地域は,山林に囲まれた地域に,広く分布しており,医療サービスを展開するには非効率な地域である.高齢化率(65歳以上・2022年)は34.5%と全国平均を超えており,40%を超える地域もある.少子化・高齢化・医療資源不足が顕著ないわゆる “過疎地” である.地域に医療施設が少ないため,公的病院がその治療の中心的な役割を担っている.近隣に医療施設が少ないために,周産期医療,小児医療,手術,がん化学療法,救命医療,慢性期医療,看取り,在宅医療など多くの疾患を診る必要がある.地域完結型の切れ目のない医療を展開する必要があることが特色である.特に,がん治療を取り巻く当地域の問題点としては,先導的な専門医が居ない,血液内科医が常勤でない,緩和ケア専門医が居ない,高齢者が多い,独居の方が多い,医療機関が少ない,セカンドオピニオン受診施設が遠方であるなどが挙げられる.

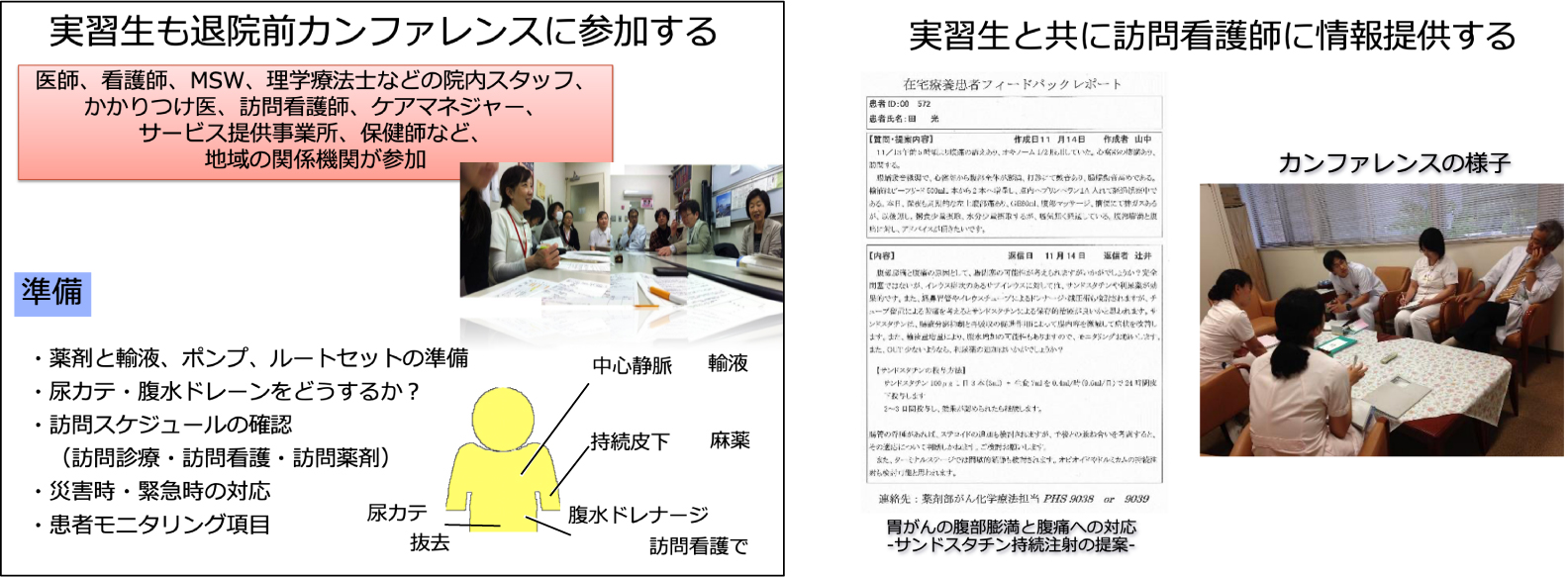

過疎化が進んだ当地方においても,高度な医療を必要としている患者やそのご家族は多く在住されている.私たちは,公立病院のスタッフとして,“地域を病院にする” という合言葉の元,日々地域の患者と向き合ってきた.病院医師・在宅医師をはじめ,訪問看護師や介護ヘルパー,保険薬局薬剤師とも連携し,患者の在宅療養を支援している.患者はもちろんのこと,地域医療に携わる各職種が安心して信頼しあえる関係を構築する,つまり「自宅は病院のベッド,道路は病院の廊下,電話はナースコール」のようなイメージを持つことが肝要である(図1).

地域医療のイメージ

私は,地域医療は人づくりから始まると考えている.当院での臨床実務実習では,主に里帰り実習を励行している.里帰り実習では,生まれ育った故郷を守る一人の医療人としての責任ややりがいを実習生に丁寧に伝え,自身もその一員として活躍できる可能性について説明する.

公立豊岡病院では,知識偏重の実習ではなく,医療人の一人として臨床現場で個々の事例や症例を体験する実習を心がけてきた.医療における薬剤師業務の意義や薬物治療における薬剤師の役割を理解し,薬の専門職として医療現場で臨機応変に対応できる実践的な能力を養成する実習を行っている.今まで学修してきたことを実習先の臨床へ,さらには国家試験への橋渡しすることを意識している.そして,薬剤師として,「目の前の患者に何ができるのか?」を常に考えて行動することを伝えている.過去の国家試験問題や大学講義資料をベースにした実症例での考え方,コーチングポイント,特に内的動機づけを意識している.薬学部で学んだ専門的な視点や知識を臨床の場で活用するためには,薬学部の教員や臨床実務実習の指導者はどのような教育を行えばよいのか?基礎と臨床の対話を通じて,「知識統合」を行うための薬学教育に必要な視点や教育基盤の構築について議論する.

実習の前半部分では,内服調剤,注射調剤,薬品管理,医薬品情報管理,他部署見学などを行い,病院の中の薬剤師業務について広く学ぶ.後半部分では,チーム医療への参加,病棟担当,受け持ち患者への介入などを通して,大学で学んだ知識を統合し実症例への適応について検討するプログラムとしている.介入症例については,症例報告として実習最終日に実習生自身の言葉でプレゼンテーションする.いずれの場面でも,学びの目標を意識することを繰り返し説明することで,学びの連続性や今後のモチベーションアップに繋げるよう工夫している.

薬剤師に求められる薬学的知識は増え続けており,薬学部での卒前教育で必要な知識を網羅することはもはや現実的ではない.これまで講義中心の受動的な学習を見直す動きが徐々に進んでいる3).

今までの薬学教育は,『何を教えるか』を設定し,定期試験等によって『何を覚えているか』を評価する教育であった.成果基盤型教育では,『どういう薬剤師を育てるか』というアウトカム(将来の薬剤師像)を設定し,その目標を達成できるような教育を設計し,学生による主体的な学習を支援する.学生のモチベーションを高めるためには,『こんな薬剤師になりたい』というアウトカムを設定することが重要である.学習に対する主体性は,言われてできるようなものではなく,学習者の動機に適切に働きかけることによって,徐々に高まっていくものである.新しい知識や技術を能動的に吸収し,次々に現れる問題を解決する能力とその習慣を早くから身につけることは,医療人としての自覚を養うことにも繋がる.しかし,これまでの大学入試では「与えられた問題で高得点を取る」ことが目的とされており,それを突破するために受験勉強に邁進してきた学生が,薬学部に入った途端に「目指す薬剤師像」を意識し,主体的に学ぶように言われても,なかなか難しいのではないか?

私は,アウトカムを意識するための手段の一つとして,「参加体験型実習」を通して “学び” の目的を意識することが重要と考えている.様々な形で医療の現場に出て,実際に働いている薬剤師の姿を見たり,病院の外で,自分たちが将来薬剤師としてかかわる患者たちが日ごろどのように暮らしているのかを知ることは,今医療の現場で起きていることと,自分が薬学部で学んでいることとの “連続性” を感じることが,学習者のモチベーションにつながる.

今まで学修してきたことを臨床現場や国家試験で活用する橋渡しすることを意識して指導することが重要である.臨床実務実習は,これまで培ってきた知識や技能,考え方を臨床の現場で活かすことにより充実したものになると考える.

近年の薬剤師国家試験では,症例ベースの問題が多く出題されている.それは,早期に臨床現場で活躍できる薬剤師の育成を想定していることが考えられる.「代表的な8疾患」では,癌・緩和ケアや感染症が継続して出題されている.国家試験で取り上げられる項目としては,実務・化学・薬理・衛生・生物・法規・治療・薬剤・物理があり,これらの項目の一つ一つで臨床や国家試験への橋渡しを意識した指導を行う必要がある(表1).

薬剤師国家試験出題範囲(がん・緩和ケア領域)(文献3より転載)

| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 小項目の例示 |

|---|---|---|---|

| 病態・薬物治療 | 感染症・悪性新生物(がん) | 悪性腫瘍 | 腫瘍の定義(良性腫瘍と悪性腫瘍の違い)を説明できる. |

| 悪性腫瘍について,以下の項目の概要を説明できる. 組織型分類及び病期分類,悪性腫瘍の検査(細胞診,組織診,画像診断,腫瘍マーカー(腫瘍関連の変異遺伝子,遺伝子産物を含む)),悪性腫瘍の疫学(がん罹患の現状及びがん死亡の現状),悪性腫瘍のリスク及び予防要因 |

|||

| 悪性腫瘍の治療における薬物治療の位置づけについて概要を説明できる. | |||

| 悪性腫瘍の病態,疾患 | 抗悪性腫瘍薬の主な副作用(下痢,悪心・嘔吐,白血球減少,皮膚障害(手足症候群を含む),血小板減少等)とその軽減のための対処法を説明できる. | ||

| 代表的ながん化学療法のレジメンについて,構成薬物及びその役割,副作用,対象疾患の概要を説明できる. | |||

| 以下の白血病について,病態(病態生理,症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる. 急性(慢性)骨髄性白血病,急性(慢性)リンパ性白血病 |

|||

| 悪性リンパ腫及び多発性骨髄腫について,病態(病態生理,症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる. | |||

| 大腸癌について,病態(病態生理,症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる. | |||

| 以下の消化器系の悪性腫瘍について,病態(病態生理,症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)の概要を説明できる. 胃癌,食道癌,肝癌,胆嚢・胆管癌,膵癌 |

|||

| 肺癌について,病態(病態生理,症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる. | |||

| 以下の頭頚部の悪性腫瘍について,病態(病態生理,症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)の概要を説明できる. 脳腫瘍,喉頭・咽頭の悪性腫瘍 |

|||

| 乳癌について,病態(病態生理,症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる. | |||

| 以下の泌尿器・生殖器・皮膚の悪性腫瘍について,病態(病態生理,症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)の概要を説明できる. 腎癌,膀胱癌,前立腺癌,子宮癌,卵巣癌,悪性黒色腫 |

|||

| がん終末期医療と緩和ケア | がん終末期の病態(病態生理,症状等)と治療を説明できる. | ||

| がん性疼痛の病態(病態生理,症状等)と薬物治療(医薬品の選択,WHO三段階除痛ラダーを含む)を説明できる. |

緩和ケアを例にあげると,「緩和ケアチームの役割は実務」「痛みの評価は実務」「WHO3段階除痛ラダーは実務」「モルヒネの構造活性相関は化学・薬理」「モルヒネ代謝は衛生」「痛みの分類は薬理・治療・実務」「オピオイド鎮痛薬の剤形は薬剤」「嘔吐とその対策は治療・実務」「麻薬の廃棄・管理は法規・実務」などの関連が考えられる(図2).

緩和ケア領域と薬剤師国家試験出題範囲との対応

【平成31年度 第104回 一般 実践問題 問310】

「58歳男性.肺がん,ステージIV.強い疼痛を訴えていたため,アセトアミノフェン錠とフェンタニル経皮吸収型貼付剤が投与されていた.患者の希望で緩和ケア病棟に1週間前に入院となった.腎機能は,直近のデータでCcr 20 mL/minである.入院後,疼痛コントロールが不良になったため,フェンタニル経皮吸収型貼付剤の増量が行われたが,痛みに対する効果が改善されなかった.」

この患者の担当薬剤師が医師に処方提案する内容として適切なのはどれか.1つ選べ

1 オキシコドン徐放錠への変更

2 コデインリン酸塩散への変更

3 プレガバリン口腔内崩壊錠への変更

4 モルヒネ硫酸塩徐放錠への変更

5 モルヒネ塩酸塩坐薬への変更

【正解】1 オキシコドン徐放錠への変更

解説文では,「本患者が使用しているフェンタニル経皮吸収型貼付剤は,WHO方式がん疼痛治療法3段階がん除痛ラダーの第3段階で使用する薬物であり,増量しても効果が得られないとあるのでオピオイドローテーションを行う.」と記載されている.がん疼痛治療の基本は “WHO方式がん疼痛治療法3段階がん除痛ラダー” に準じて患者の痛みの強さに応じた鎮痛薬を選択することであり,使用している鎮痛薬で除痛効果が不十分であれば,より効果が強い鎮痛薬を使用することが一般的であった.しかし,現在では,強い痛みには初めからオピオイドを使用することが一般的となっている4).

1. エビデンスを確認する“WHO方式がん疼痛治療法” は1906年に世界保健機構から公表された,治療法で,世界各国において,がん疼痛治療の基本となってきた考え方である.かつてWHO方式がん疼痛治療法におけるガイドラインでは,非オピオイドから弱オピオイド,強オピオイドへと段階的に除痛ラダーに沿って効力の順に薬剤を選択すべきとする「3段階除痛ラダー」の考え方を含めた「がん疼痛治療5原則」が提唱されていた.しかし,2018年にガイドラインが改定され,この3段階除痛ラダーが削除となり,「4原則」へ変更となった(図3).

がん疼痛治療5原則(文献4より引用改変)

「鎮痛薬の選択は,基本的には除痛ダラーに従いますが,毎回必ず1段目の薬剤から使用するのではなく,痛みの強さに応じた薬剤を選びます.特に,強い痛みが放置されていた場合や,強い痛みが急激に出現した場合には,初めから第3段階の強オピオイドを必要とするケースも多くあります.これは,患者ごとに詳細な評価を行い,それに基づいて鎮痛薬を選択することが重要視されたことが背景にあります.」

2. 腎機能を考慮した薬剤選択について考える解説文「オピオイドローテーションに使用できるのは,モルヒネ製剤,オキシコドン製剤,フェンタニル製剤である.また,本患者は,Ccr(基準値120~130 mL/min)が低下していることから,腎機能障害を有していると推察されるため,モルヒネ製剤に変更するとモルヒネの活性代謝物の蓄積により,副作用が発現しやすくなる.したがって,オキシコドン徐放錠への変更が適切である.」(図4).

オピオイドの代謝経路と活性代謝物について確認する(文献4より引用改変)

「代謝物により活性が異なることを大学で習いましたか?モルヒネの構造式は,過去の薬剤師国家試験(第104回薬剤師国家試験問40(必須問題))でも問われた内容です.ここでは,3位のヒドロキシ基がポイントになります.この部分の官能基が変わることで作用の強さが変わるモルヒネ-3-グルクロニドは,3位のヒドロキシ基にグルクロン酸が結合することで活性がなくなります.モルヒネ-6-グルクロニドは,3位にヒドロキシ基があるので活性を示します.グルクロン酸抱合体は極性が高いため,腎機能正常者であれば速やかに尿中に排泄されるが,腎機能が低下すると蓄積しやすくなります.」

3. PK-PD ADMEを実習生とともに確認する今,眼の前で適応しようとしている患者の疾患,腎機能,肝機能,性差,年齢などを把握し,既知のデータを活用し,「fit」「unfit」について考察する.私は,これらのデータが必要な場面では,PMDAホームページの承認申請資料を活用している.このページには,薬物動態及び薬力学的検討(PK/PD)試験はもちろんのこと,効能効果の設定根拠や副作用発現状況,食事の影響,薬物相互作用,海外でのデータなど,薬物を深く考察するシーズが沢山散りばめられている(図5).

PMDAホームページから承認申請資料を確認する(オキシコドンインタビューフォームより引用改変)

「市販間もない薬や,海外で承認された薬剤などは,まだまだ知られていない副作用や投与方法があります.実際の臨床現場では,多種多様な疾患背景を有した患者(スペシャルポピュレーション)がいて,その投与方法について入念に検討することが必要な場面は多々存在します.PMDAのホームページやインタビューフォームには,沢山の情報があります.大学で学んだ知識を総動員して,各パラメータの内容を理解し,安全で確実な投与方法の提案をしましょう.」

4. 構造式を読み解く.アヘンアルカロイドの構造活性相関について実習生と確認するフェノール性ヒドロキシ基(3位)をメチル化(コデイン)すると,依存形成能,鎮痛作用,呼吸抑制作用は減弱する.鎮痛作用は,モルヒネ>ジヒドロコデイン>コデインの順に強くなる.これらの内容は,大学で学んだ有機化学の知識を活用することで,添付文書・インタビューフォームの情報から十分推測可能である(図6).

アヘンアルカロイドの構造活性相関を確認する(モルヒネ・ジヒドロコデイン・コデインインタビューフォームより引用改変)

「構造式には,薬の安定性,溶解性などの化学的な特性が含まれています.薬効や薬理作用なども推測できるよ.データが不十分な新薬などは,既に知られた似た構造式の薬の作用からこれらの作用が推測できます.製造方法や合成の難易度までもわかるよ.」

学生への説明例「現在では,医療用麻薬の種類は増え,様々な剤型の薬剤が使用できるようになりました.個々の患者様の希望やライフスタイルに合わせた適切な薬剤選択のためには,患者様の声にしっかりと耳を傾け,他職種で情報を共有し,地域の医療機関同士で適切に連携していくことが大切だと思います.」

がん性疼痛の種類と治療薬の選択(文献4より引用改変)

| 分 類 | 侵害受容性疼痛 | 神経障害性疼痛 | |

|---|---|---|---|

| 体性痛 | 内臓痛 | ||

| 障害部位 | 皮膚,骨,関節,筋肉,結合組織などの体性組織 | 食道,胃,小腸,大腸などの管腔臓器肝臓,腎臓などの被膜をもつ固形臓器 | 末梢神経,脊髄神経,視床,大脳などの痛みの伝達路 |

| 痛みを起こす刺激 | 切る,刺す,叩くなどの機械的刺激 | 管腔臓器の内圧上昇臓器被膜の急激な伸展臓器局所および周囲組織の炎症 | 神経の圧迫,断裂 |

| 遭遇する場面 | 骨転移局所の痛み術後早期の創部痛筋膜や骨格筋の炎症に伴う痛み | 消化管閉塞に伴う腹痛肝臓腫瘍内出血に伴う上腹部,側腹部痛膵臓がんに伴う上腹部,背部痛 | がんの腕神経叢浸潤に伴う上肢のしびれ感を伴う痛み脊椎転移の硬膜外浸潤,脊髄圧迫症候群に伴う背部痛化学療法後の手・足の痛み |

| 痛みの特徴 | 局在が明瞭な持続痛が体動に伴って増悪する | 深く絞られるような,押されるような痛み局在が不明瞭 | 障害神経支配領域のしびれ感を伴う痛み電気が走るような痛み |

| 随伴症状 | 頭蓋骨,脊椎転移では病巣から離れた場所に特徴的な関連痛を認める | 悪心・嘔吐,発汗などを伴うことがある病巣から離れた場所に関連痛を認める | 知覚低下,知覚異常,運動障害を伴う |

| 治療における特徴 | 非オピオイド鎮痛薬・オピオイドが有効.突出痛にはレスキュー薬を使用.骨転移痛には骨修飾薬(BMA),筋痙れんには抗痙れん薬など,鎮痛補助薬を併用 | オピオイドが有効なことが多い | 難治性で鎮痛補助薬が必要になることが多い |

がん性疼痛治療薬の作用機序(文献4より引用改変)

「疼痛(痛み)を部位で分類すると2つに分けられます.一つは体性痛で,切り傷,怪我などで起こる鋭い痛みで,痛む部位が明確です.もう一つは,内臓痛で,鈍い痛みで痛む部位が明確ではありません.このCT画像では,腰椎に骨転移像が確認できます.よって “トイレに行くときに特に痛むのでトイレに行きにくい” という患者の訴えは,この骨転移による体性痛と判断できます.まずは,NSIDSや骨修飾薬の追加を検討します.

痛みの種類によって,薬の効きが異なります.患者の痛みを正しくアセスメントし,適切な薬を選択することが重要です.」

2. これまでの知識を活かして,現場にフィードバックする使用オピオイドを変更することを「オピオイドローテーション」「オピオイドスイッチング」と呼ぶ.PK/PD,ADME,患者の疼痛の状態,ローテーション後に服用しやすい剤形の選択,スイッチのタイミング,スイッチ後の副作用確認などについて検討する(図8,図9,図10).

市販されているオピオイドの剤形(各メーカーホームページから画像引用)

多職種で患者の疼痛をアセスメントする

退院に向け,在宅チームに引き継ぐ

眠気は,オピオイド過量投与の兆候の一つ.眠気を生じる他の要因についても確認する必要がある(表3).

オピオイドスイッチ後のオピオイド過量投与モニタリングについて実習生と共に考える(文献4より引用改変)

| 瞳孔径の縮瞳 | 傾眠 | 呼吸数の抑制 |

|---|---|---|

| 瞳孔径2~3 mmからピンホール状 ※オピオイドによる縮瞳は暗がりでも散大しにくい |

何もせずにいるとウトウトする 昼間の傾眠が増える ※声かけや刺激で覚醒しにくい |

安静時や睡眠時の呼吸数を観察しておき比較対照にする.通常,安静時の呼吸数は15~16回以上 ※安静時呼吸数10回/分以下は危険のサイン |

【平成31年度 第104回 薬剤師国家試験 一般 実践問題 問311(法規・制度・倫理)】

薬剤師が病室を出ようとしたところ,患者が「もう早く死んでしまいたい.家族にも迷惑をかけるし,何とかしてください.」と涙ながらに訴えた.薬剤師の対応として適切なのはどれか.2つ選べ.

1 「そんなことを言わずに頑張ってください ! 」と激励する.

2 言われたことは誰にも伝えず,自分の心の中にしまっておく.

3 患者の訴えを医療スタッフと共有する.←正解

4 突然の訴えに驚き,病室から立ち去る.

5 患者の話を共感しながら傾聴する.←正解

【正解】3・5

解説文では,「患者の訴えの理由(原因)を明確にし,解決に向けて薬剤師だけではなく,他の医療スタッフも含めてチームで対応することが望ましい.そのためには,患者の意見に共感,傾聴し,医療スタッフとその内容を共有し,解決に向けた提案をすることが望ましい」(図11).

全人的苦痛について考える

〈実習生の声〉

現場ではどのように対応しているのですか??

学生への説明例「がんそのものやがんの治療によって生じる副作用など,身体的な苦痛は多くのがん患者を悩ませていることでしょう.しかし,がんによる苦痛は,身体的なものに限ったことではありません.がんと申告された時,治療時の不安,転移・再発が分かった時の衝撃など,心がつらく,胸が痛いと感じてしまうこともあるでしょう.また,がんを患い,今後の人生設計などが変わってしまい,さまざまな辛さや不安でいっぱいになることもあると思います.こうした心のつらさや身体的な苦痛を含め,痛みには四つの側面があるとされています.

①がんそのものやがんの治療によって生じる副作用などは,身体的な苦痛

②気持ちが落ち込んでしまったり不安を感じてしまったりといった精神的な苦痛

③痛みがあることで働くことができずに経済的な問題が生じてしまうといった社会的苦痛

④人生の意味や苦しみの意味,自分の存在意義などを考えてしまうスピリチュアルペイン

があります.そして,これら四つの側面の苦痛は,相互に影響し合っています.ひとつの痛みがさまざまな痛みを引き起こします.このような考え方を,トータルペイン(全人的苦痛)と呼びます(図11).

がんによって起こるさまざまな苦痛をケアしていく上では,このトータルペインという考え方を理解することが大切です.」5)

実習中には,乳がん闘病中のスタッフによる講義の時間を設定する.6年前に乳がんと診断され,乳房切除と術後の抗がん剤としてドセタキセル・エンドキサン療法を4コース施行した経験をもつ看護師さんから,そのときの体験を実習生にお話していただく.「このとき吐き気が強かったけど,担当の薬剤師さんが薬を提案してくれて治まったの.うれしかった.薬ってすごい力をもっているの.」など当時の様子を記載した日誌などを実際に見せていただきながら,薬の効果や副作用,そのときの不安な様子,対応した薬剤師への感謝などを伝えていただく.

“患者として” “医療従事者として”,薬剤師の役割や責任6) について実習生に話していただく場面を設定している(図12).

乳がん闘病中の当院スタッフによる体験談を聴く

・臨床でしかみられない,現場の雰囲気を見てほしい.

・学校で学んだ疾患の知識を,臨床と結びつけること.

・対象者の疾患に加えて,既往歴・周囲の環境・人間性・家族との関わり,など幅広い視点で 総合的にみてほしい.

・対象者の精神的フォローや家族との関わりも大切にすること.

・常に,薬剤師として何をどのように介入できるのか?考えること.

薬剤師として,一人の人間として,「目の前の患者に何が出来るのか?」を常に考えて行動することを伝えている.

参加・体験型実習を通して,“学び” の目的を意識することが重要である.

「薬剤師のやりがいは?」「責任とは??」「地域の中の薬剤師とは??」「安心して自分の家族を託せる病院・薬局とは??」このような問を実習期間中に何度も実習生に問いかけている.

より質の高い薬剤師業務を展開していくためにどのような薬学教育が必要となってくるのか??

それは,新しい知識や技術を能動的に吸収し,次々に現れる新しい問題を解決する能力と,その習慣を早くから身につけることが重要であると私は考えている.

つまり,学生のモチベーションを高め,『医療者の一員としての自覚』に自ら気づき,学生自身が主体的に学習することを目指すことが重要である.学生のうちから,様々な形で医療の現場に出て,実際に働いている薬剤師の姿を見たり,自分たちが将来薬剤師としてかかわる患者たちが日ごろどのように暮らしているのかについて知ることが重要である.また,今医療の現場で起きていることと,自分が薬学部で学んでいることとの “連続性” を感じることが,学習者のモチベーションにつながる.この学習の主体性を意識するためには,臨床実務実習の役割は大変大きいと私は考えている.

臨床教育では,次世代を担う薬剤師を育成する責務が,“大学” と “現場” の薬剤師の双方にあることをお互いが理解することも重要である7).臨床実務実習では,単に作業を教えるのではなく その業務の “意義” を理解することがポイントである.集合研修や講義で教えられることは大学で学び,臨床実務実習では,医療現場でしか学べない内容を実習で “体験” しながら身につけることを常に意識することが重要ではないか?国家試験合格は単なる “通過点” の一つである.その向こう側に続く実習生自身の “道” を自分の足で創りあげて欲しい.一歩踏み出す若い薬剤師の「勇気」と「やる気」を応援したい.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.