ヒドロモルフォン塩酸塩(以下HM)持続皮下注時に併用したハロペリドール(以下HPD)の皮下硬結発生への影響を検討した.2018年9月から2019年12月までに当院緩和ケア病棟でHMの持続皮下注を行った連続75例において持続皮下注針抜去時の注射部位反応評価がされた177回を検討した.A群:HM+生理食塩水(以下NS),B群:HM+HPD+NS,C群:HM+HPD+5%ブドウ糖液(以下Glu)に分類した.皮下硬結は29回出現し穿刺から中央値71(27-151)時間で認められた.A群4.7%(4/86),B群39.1%(18/46),C群15.6%(7/45)にみられ,A–B,B–C間に有意差を認めた.持続皮下注時の皮下硬結はHM+NSでは少なかったが,HM+NSにHPDを追加すると有意に増加した.HM+HPDの溶解液をNSからGluとすると皮下硬結は有意に減少した.

オピオイド鎮痛薬による悪心・嘔吐はおよそ40%にみられるといわれ,その治療としては抗ドパミン作用薬が推奨されている1).緩和ケア病棟においては嚥下機能低下や悪心・嘔吐による内服困難があるうえに血管確保が困難な患者も多く,薬剤の投与経路としては持続皮下注が選択される場合が多い.オピオイド鎮痛薬の持続皮下注は広く行われており,制吐剤をそこに混ぜて投与する方法も広く行われてきた2).制吐剤の選択についてStoreyらは,ハロペリドールが皮下組織への障害性も少なく第一選択としている3).

以前筆者は,モルヒネ塩酸塩注射液(以下,モルヒネ)による持続皮下注で皮下硬結をきたしモルヒネの効果が減弱したが,ヒドロモルフォン塩酸塩注射液(以下ヒドロモルフォン)に変更することで皮下硬結が消失し,痛みのコントロールも改善した症例を報告した4).また,ヒドロモルフォンにハロペリドールを併用したところ,併用した期間にのみ皮下硬結がみられた症例を報告した5).今回,ヒドロモルフォン持続皮下注時の注射部位皮下硬結を評価し,混合したハロペリドールの影響を後ろ向きに検討したので報告する.

2018年9月から2019年12月までに当院の緩和ケア病棟に入院しヒドロモルフォンの持続皮下注を行った連続75例を検討した.これらの全例において少なくとも1回以上,持続皮下注針抜去時の注射部位反応評価が記録されていた.抜去は計185回あり,そのうち穿刺が前病棟で行われていた8回を除く177回を検討した.

以下に当院緩和ケア病棟におけるヒドロモルフォンの併用薬と溶解液の選択について述べる.オピオイド投与歴があり,悪心予防が不要と判断した場合にはヒドロモルフォン+生理食塩水を選択した.オピオイド投与歴がなく悪心予防が必要な場合,あるいはすでに悪心がある場合にはヒドロモルフィンに制吐剤としてハロペリドールを混合して投与した.ヒドロモルフォン+ハロペリドールの溶解液には,2019年7月までは生理食塩水を,2019年8月からは5%ブドウ糖液を原則として選択した.

上記の混合液は必要量のヒドロモルフォンを溶解して合計10 mlとなるようにし,小型シリンジポンプを用いて持続皮下注を行った.投与速度は0.1 ml/hから0.4 ml/hとなるようにヒドロモルフォンの濃度を2 mg/10 mlから100 mg/10 mlの間で調節した.ハロペリドールはすべての場合において5 mg/10 mlの濃度とした.増量は0.1 ml/hずつ,もしくは50%前後の増量で行った.レスキュードーズは1時間量を15分以上あけて投与した.

留置針は24Gのプラスチックカニューレを使用し,穿刺部位は前胸部,腹部,大腿部,上腕部のいずれかとし,手術瘢痕や浮腫がある部位は避けた.穿刺部位には皮下組織の厚い部位を優先的に選んだ.持続皮下注部位の異常の有無を1日に3回以上,看護師が観察しカルテに記録した.

留置針は入浴,濃度変更,刺入部異常などの場合に交換したが,これらの理由がなくともおよそ1週間に1度は定期的に交換することを原則とした.定期交換予定日以後の残された予後が1週間以内と予測される場合には,最長2週間程度は定期交換せずに経過をみることもあった.刺入部の皮下硬結がCommon Terminology Criteria for Adverse Events(CTCAE) Version 4.0の「皮膚および皮下組織障害」のgrade 1に相当した場合には留置針の刺し替えを行った.硬結の大きさとしては5 mm以上を基準とした.ハロペリドール併用例において硬結がみられた場合,その時点で悪心が消失しているなどの理由でハロペリドールの中止が可能であればハロペリドールを中止し,ヒドロモルフォン+生理食塩水の投与に変更した.悪心予防としてハロペリドールを使った場合は,使用開始から約1週間が経過していればハロペリドールは中止可能と判断した.

ヒドロモルフォン持続皮下注針抜去時の注射部位反応を評価した177回は,A群:ヒドロモルフォン+生理食塩水,B群:ヒドロモルフォン+ハロペリドール+生理食塩水,C群:ヒドロモルフォン+ハロペリドール+5%ブドウ糖液の3群に分けて後ろ向きに検討した.

統計解析はIBM® SPSS® Statistics Version 22(IBM Corporation, NY, USA)を用いた.年齢,抜去までの時間,抜去時流速,抜去前24時間のレスキュー量の比較にはKruskal-Wallis testを行った.皮下硬結の有無の比較にはχ2検定を行った.それぞれの各群の多重比較はBonferroniの方法で補正した.

本研究は天理よろづ相談所病院の倫理委員会の承認(No.1091)のもとに行った.

75例中,観察期間中に70例が死亡し,死亡例の入棟期間は中央値11日(1-66日)であった.

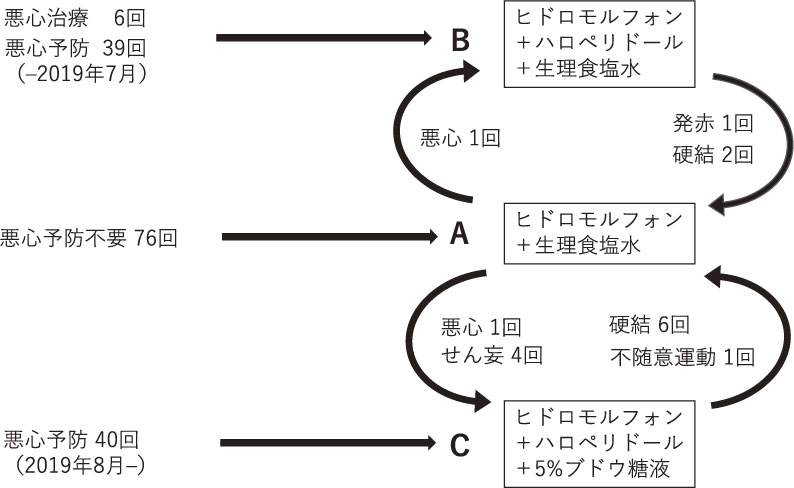

各群の選択結果を図1に示した.悪心予防が不要と判断してA群を選択したのが76回であった.悪心予防または悪心治療が必要と判断し,2019年7月までにB群を選んだのが45回,2019年8月以降にC群を選択したのが40回であった.A群において投与開始後2019年7月までに悪心によるB群への移行が1回あり,2019年8月以降に悪心で1回,せん妄で4回C群への移行があった.B群での発赤1回,硬結2回においてハロペリドールの中止が可能と判断してA群に移行した.C群では硬結6回,不随意運動1回においてA群へ移行した.B群からC群への移行はなかった.

各群の持続皮下注針抜去時の注射部位反応評価はA群86回,B群46回,C群45回であった.3群の年齢,抜去時ヒドロモルフォン溶解量,抜去理由,抜去までの時間,抜去時流速,抜去前24時間のレスキュー量,皮下硬結の頻度を表1に示した.

年齢は3群間で有意差はなかった.ヒドロモルフォン濃度はA→C→B群の順で高濃度での使用例が多かった.抜去までの時間はA群がB群よりも有意に長かった.抜去時の流速はA群がB群,C群よりも有意に速かった.抜去前24時間のレスキュー量はA群で有意に多かった.皮下硬結は全体で29回出現し,穿刺から中央値71.0時間(27-151時間)でみられた.B群ではA群,C群よりも有意に多く皮下硬結がみられた.A群とC群の間では有意差はなかった.出血が2回,発赤が7回みられたが,その他壊死,潰瘍,漏出,圧痛などの重篤な注射部位反応はみられなかった.

A群,B群,C群の選択理由とA–B間,B–C間の移行理由の結果を記載した.

オピオイド鎮痛薬の持続皮下注は古くから行われており,その安全性,有用性が報告されている6).緩和ケア病棟ではオピオイド鎮痛薬の内服が困難な場合に持続皮下注を行うことが多い.内服困難の理由としては全身状態の悪化による嚥下機能低下,原疾患による消化管通過障害による悪心・嘔吐などがある.またオピオイド鎮痛薬開始時の悪心・嘔吐も問題となる場合がある.残された予後の短い患者においては,できるだけ悪心・嘔吐の不快な症状は起こさないようにすべきであり,そのためにオピオイド鎮痛薬の持続皮下注に制吐剤を混ぜることも緩和ケア病棟では広く行われてきた1,2).最も広く使われてきたのがハロペリドールであり,今回,その皮下障害性について検討した.

今回の検討では持続皮下注針の抜去理由となった主な注射部位反応は硬結であり,その他発赤,出血が少数みられた.一般に注射部位反応として挙げられている潰瘍,壊死,漏出,圧痛,腫脹などの重篤な合併症が今回みられなかった理由としては,硬結がみられた時点ですぐに留置部位を変更する方針をとっていたためと思われた.抜去理由については,A群で定期交換,濃度変更が多かったが,これは硬結が起こりにくいために臨時の交換が少なく,必要時に濃度変更のみを目的とした再穿刺が行えたことを表していた.

抜去までの時間はA群がB群に比べて有意に長かった.B群は硬結のために早期の刺し直しが必要となり,A群はより長い時間の留置が可能であったにもかかわらず硬結が少なかった.また抜去時にはA群は十分に流速を上げることができたが,流速が速いにもかかわらず硬結は少なかった.抜去前24時間のレスキュー量についても,A群は抜去時流速が十分に上げられたためにレスキュー量も多かったが,それにもかかわらず硬結は少なかった.皮下硬結についてはA群では4.7%と少なかったが,B群では39.1%へと有意に増加し,C群では15.6%へと有意に減少した.これらの結果からは,ヒドロモルフォン+ハロペリドール+生理食塩水の皮下硬結の原因としてはハロペリドールの影響が大きいことが推測され,ハロペリドールを使用する場合は溶解液を生理食塩水よりも5%ブドウ糖液にしたほうが皮下硬結はできにくくなる可能性が示唆された.

ヒドロモルフォンの医薬品インタビューフォームでは,ハロペリドール5 mg+ヒドロモルフォン2 mg+生理食塩水50 mlの混合後48時間で性状に変化は起きなかったとされているが,生理食塩水の量が通常の持続皮下注での使用条件とは異なっており,参考にはならないと思われた7).

一方,ハロペリドールの医薬品インタビューフォームによれば,ハロペリドール5 mgを5%ブドウ糖液0.5-2 mlと混じた場合は24時間が経過しても外観に変化はなかったが,生理食塩水2-3 mlと混じた場合は24時間後に結晶析出があったとされている8).Storeyらもハロペリドールを5%ブドウ糖液で1-3 mg/mlとしても混濁は生じなかったが,生理食塩水で1-3 mg/mlとすると混濁を生じる場合があったと報告している3).ハロペリドール+生理食塩水で混濁を生じる機序としては,生理食塩水のpH(4.5-8.0)が5%ブドウ糖液(pH 3.5-6.5)よりも高くハロペリドールの白濁域に入るための可能性が高いと思われた(表2).ただし今回観察した全177回においては明らかな混濁を呈した例はなかった.

配合変化を起こしやすい組み合わせと皮下組織への刺激性に関する過去の報告は検索した範囲ではなかった.しかし今回の結果からすると,ハロペリドールの溶解液には,配合変化を起こしやすい生理食塩水よりも配合変化を起こしにくい5%ブドウ糖を用いた方が皮下硬結も起こりにくい可能性が示唆された.

各種薬剤の皮下硬結に対して注射用ステロイド製剤の混点が有用との報告がある9).ただし,表2に示すように,ハロペリドールと注射用ステロイド製剤はpHの違いから配合変化を高率で起こすために実際の併用は無理と考えるべきである10).

本研究の限界としては,日常臨床の範囲で行われた後方視的観察研究であり,比較研究として計画されていない点があげられる.今回の結果をより確実な所見とするには前向き比較試験が必要である.

また,ヒドロモルフォン以外のオピオイド鎮痛薬との混合において同じ結果が得られるかは不明である.今回の検討では溶解液の変更でハロペリドールによる硬結を減らす可能性が示唆されたが,オピオイド鎮痛薬が変われば配合変化も変わり,皮下硬結への影響も異なる可能性があった.

さらに,注射部位の観察については1日3回以上行ったが,皮下硬結の発生までの時間をさらに正確に判断するには,より短時間の間隔での観察が必要であった.しかし医療スタッフ,患者の負担を考えると,これ以上の観察回数の増加は実際には難しいと思われた.

本研究は緩和ケア病棟内での検討であり,観察期間中に75例中70例が死亡し,持続皮下注針抜去時の注射部位反応評価177回において死亡による留置針抜去が72回であった.死亡や入浴による抜去例が多かったが,これらは本来脱落例として扱うべきであったかもしれない.しかし,今回はあくまで緩和ケア病棟における死亡直前の持続皮下注が必要とされる状況での全体像を示したかったため,死亡例や入浴例を含めて検討した.より純粋に皮下硬結への薬剤の影響を検討するには,死亡例が少なく,状態のよい患者群を診ている緩和ケアチームなどにおける追試も必要と思われた.

ヒドロモルフォン+生理食塩水の持続皮下注は皮下硬結を起こしにくいとの結果が得られた.ヒドロモルフォン+ハロペリドール+生理食塩水の持続皮下注時には皮下硬結が起きやすく,その発生要因としてはハロペリドールの影響が大きいことが示唆された.ヒドロモルフォンとハロペリドールを混合して持続皮下注をする場合は,溶解液を生理食塩水よりも5%ブドウ糖液にした方が皮下硬結は起こりにくくなる可能性が示唆された.

著者の申告すべき利益相反なし.

加藤は研究の構想,デザイン,研究データの収集,分析,解釈,原稿の起草に貢献;久須美は研究データの解釈,原稿の内容に関わる批判的な推敲,大林は研究データの分析,解釈,原稿の内容に関わる批判的推敲に貢献した.すべての著者は投稿論文ならびに出版原稿の最終承認,および研究の説明責任に同意した.