唾石症は,青壮年期に片側の顎下腺および顎下腺管に好発する疾患であり,食事中や食後に唾液腺の腫脹と疼痛を一過性に生じる.今回,右頬部の持続的な腫脹,発赤,疼痛を契機に受診し,CT検査にて右耳下腺管を閉塞する唾石と,両側耳下腺体内の唾石を認め,両側耳下腺唾石症と診断した13歳の小児例を経験した.右耳下腺管の唾石症は,右閉塞性化膿性耳下腺炎をきたしており,経静脈的抗菌薬治療と唾液腺管開口部からのブジー挿入,唾液腺マッサージを施行し軽快した.両側耳下腺体内の唾石については,無症状であり経過観察中である.小児の唾石症は,頻度は少ないもののプライマリケアでも遭遇しうる疾患である.摂食時に一過性の唾液腺の腫脹や疼痛を認める場合だけでなく,急性耳下腺炎や頬部の発赤,腫脹を認める場合でも,唾石症が鑑別診断に挙がる.唾石症は治療に外科的介入を要するため,画像検査の必要性に留意し,評価すべきである.

Sialolithiasis commonly occurs unilaterally, in the submandibular gland and duct of adults, causing transient swelling and pain in the salivary gland during eating. A 13-year-old girl presented with swelling, redness, and pain on her right cheek. Computed tomography (CT) showed bilateral parotid sialolithiasis with right suppurative parotitis. The inflammation spread from the right parotid duct to parotid gland due to the right stone blocking the duct at the distal end. Intravenous antibiotic therapy, bougie insertion, and salivary gland massage were administered. She recovered immediately; however, we continue to observe subclinical sialoliths in the bilateral parotid glands. Although sialolithiasis is uncommon in children, we must be aware of salivary stones when a patient shows swelling and pain of the salivary gland that is not only transient during eating, but also occurs continuously.

唾石症は,唾液腺体内もしくは唾液腺管内に結石(唾石)を生じる疾患で,唾石が唾液腺管を閉塞すると唾液の排泄障害が起こり,食事中や食後に唾液腺の腫脹と疼痛をきたす1).唾液腺腫脹や疼痛は摂食時に一過性に生じるものの,数分から数十分以内に自然軽快し,摂食時毎に繰り返すとされる.唾石症の好発部位は顎下腺および顎下腺管であり,耳下腺ではまれとされ,またそのほとんどは片側性である1–3).好発年齢は20代~40代とされ,15歳未満の小児の頻度は2.2%とまれである4,5).今回我々は,右頬部の持続的な腫脹,発赤,疼痛を契機に受診し,コンピュータ断層撮影(computed tomography; CT)検査にて診断し得た両側耳下腺唾石症の13歳小児例を経験した.

患者:13歳女児.

主訴:右頬部の疼痛,腫脹,発赤.

家族歴:特記すべき事項なし.

既往歴:特記すべき事項なし(流行性耳下腺炎の罹患歴なし,周囲での流行なし).

予防接種歴:2歳時におたふくかぜ生ワクチン1回接種済.

現病歴:入院12日前(第1病日),特に誘因なく右頬部の運動時痛を自覚した.その後徐々に増悪し,安静時にも疼痛を認めるようになった.第5病日から右頬部の腫脹,発赤も出現し,疼痛による開口障害,咀嚼困難を認めた.第7病日,前医を受診し,セフカペンピボキシルとアセトアミノフェンを処方された.第12病日,右頬部の安静時痛は改善していたものの,同部位の腫脹,発赤,運動時痛が持続していたため,当科を紹介された.経過中に発熱は認めなかった.

入院時現症:身長153.7 cm,体重40.2 kg,体温36.8°C,脈拍数90回/分,血圧98/58 mmHg.全身状態は良好であった.右耳介前部~右頬部にかけて,圧痛を伴う縦40 mm × 横60 mm大の弾性硬の腫脹を認め,同部位に発赤と熱感を認めた.口腔内では,右頬粘膜に腫脹や発赤を認めず,また齲歯や歯肉腫脹も認めなかった.3 cmほどしか開口できず開口障害が確認された.

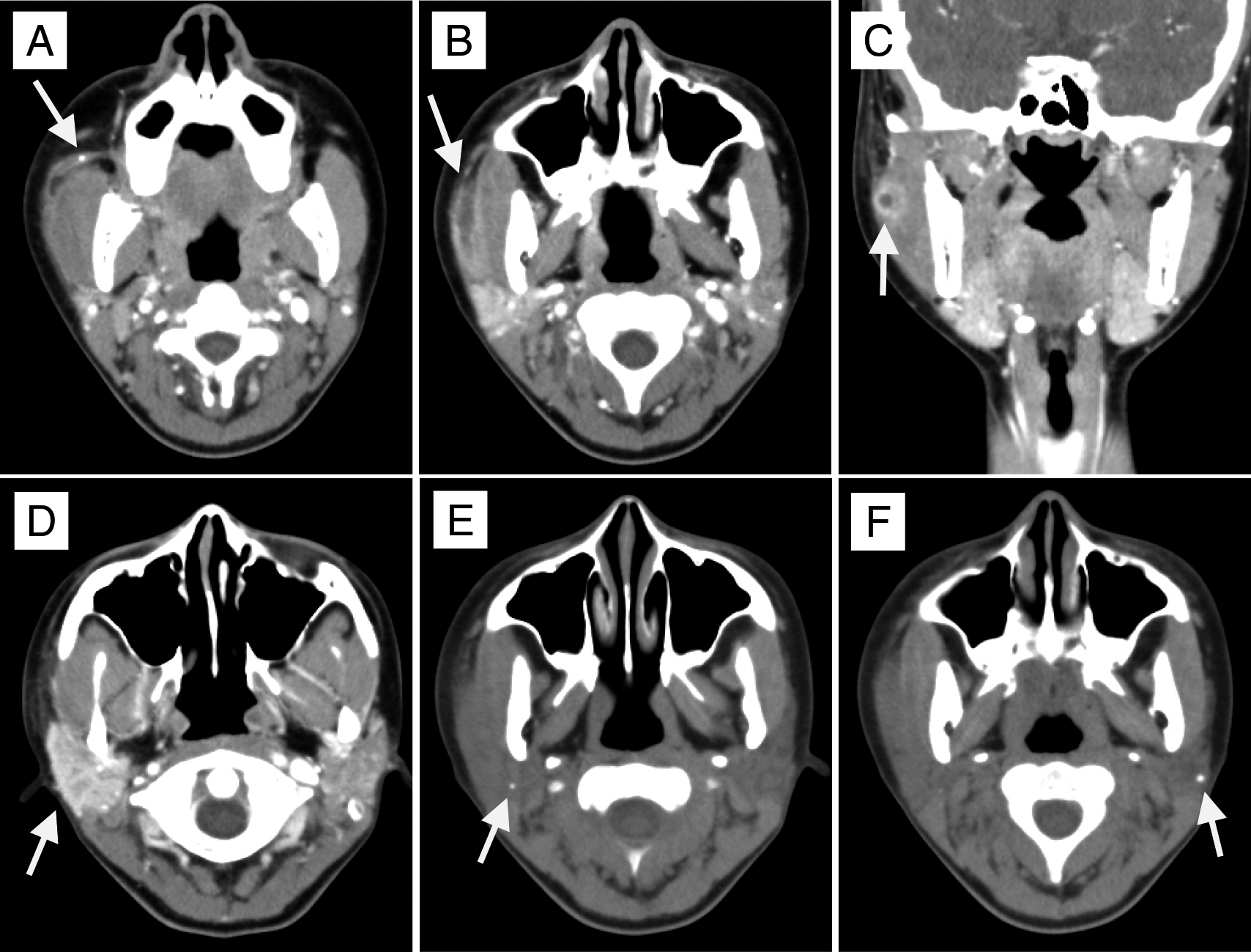

検査所見:CRPの軽度上昇を認めたが(0.25 mg/dL),白血球数,アミラーゼの上昇は認めなかった.ムンプスウイルス抗体検査(EIA法)はIgG抗体(±),IgM(−)であった.抗核抗体,抗SS-A抗体,抗SS-B抗体はいずれも陰性であった(Table 1).6日間のセフカペンピボキシル内服治療にもかかわらず右頬部の急性炎症所見の改善が乏しかったため,入院時に頭頸部CT検査を施行した.造影CT検査にて,右耳下腺管内の径4 mm大の唾石と径7 mm大の右耳下腺管の拡張(Fig. 1A–C),右耳下腺のびまん性の腫大と対側より強く均一な造影効果を認めた(Fig. 1D).また,単純CT検査にて,右の耳下腺体内に径2 mm × 2 mm大の唾石を1個,左の耳下腺体内に径3 mm × 3 mm大の唾石を1個認め(Fig. 1E, F),右耳下腺管内のものと合わせて計3個の唾石を認めた.顎下腺には唾石を認めなかった.

| 【血算】 | LDH | 199 U/L | ムンプスIgG | ± | |

| WBC | 6.33 × 103/μL | AMY | 97 U/L | ムンプスIgM | − |

| Neutro | 52.8% | BUN | 12.9 mg/dL | 抗核抗体 | − |

| Lymph | 36.4% | Cr | 0.38 mg/dL | 抗SS-A抗体 | − |

| Mono | 8.4% | UA | 4.0 mg/dL | 抗SS-B抗体 | − |

| Eosino | 1.4% | CK | 63 U/L | ||

| Baso | 1.0% | CRP | 0.25 mg/dL | ||

| Hb | 12.6 g/dL | Na | 137 mEq/L | ||

| Plt | 39.7 × 104/μL | K | 4.2 mEq/L | ||

| 【生化学】 | Cl | 103 mEq/L | |||

| AST | 17 U/L | Ca | 9.6 mg/dL | ||

| ALT | 7 U/L | P | 4.7 mg/dL |

A:右耳下腺管内に径4 mm × 4 mm大の唾石を認める.

B,C:右耳下腺管の径7 mm大の拡張を認める(B:水平断,C:冠状断).

D:右耳下腺のびまん性の腫大と対側より強く均一な造影効果を認める(右閉塞性化膿性耳下腺炎).

E:右耳下腺体内に径2 mm × 2 mm大の唾石を認める.

F:左耳下腺体内に径3 mm × 3 mm大の唾石を認める.

入院後の経過:入院時の身体所見および検査所見から,両側耳下腺唾石症と,唾石による右閉塞性化膿性耳下腺炎と診断し,アンピシリン・スルバクタム6 g/day による経静脈的抗菌薬治療を開始した.第14病日,口腔内から右耳下腺管開口部にブジーを挿入し,膿汁の排液が確認され(Fig. 2),その後漿液性の唾液流出を得た.膿汁はスワブでぬぐい,培養検査を提出したところ,口腔内常在菌であるStreptococcus intermediusが検出された.唾石の排出は確認できなかったが,右頬部の用手圧迫により右耳下腺管開口部から漿液性の唾液流出を認めることから,唾液腺マッサージと抗菌薬投与にて治療を継続した.その後,経時的に右頬部の腫脹,発赤,熱感,疼痛は改善した.第17病日,体表超音波検査にて,右耳下腺管拡張の改善と,右耳下腺管内に唾石を認めないことを確認した.第19病日,経口抗菌薬のアモキシシリン1,500 mg/day・クラブラン酸375 mg/dayに変更し退院した.退院後2か月の時点で,症状の再燃は認めていないが,入院時のCT検査にて両側の耳下腺体内に唾石を認めていることから,今後も症状の再燃がないか注意深く経過観察する予定である.

ブジーを挿入し膿汁排液を得た.

唾石症は,歯科口腔外科や耳鼻咽喉科の領域で成人に散見される疾患であるが,小児例はまれである4,5).小児の唾石症が少ない理由として,唾石が形成されてから臨床症状が出現するまでにある程度の期間が必要であること,唾液流出速度が成人と比べて速く唾石が形成されにくいこと,安静時唾液中のカルシウムイオンやリンイオン濃度が低いこと,唾液腺開口部が小さく唾石形成の要因とされる異物が侵入しにくいことなどが挙げられている6).

また,唾石症は顎下腺および顎下腺管に生じるものが80~90%以上と大部分を占め,耳下腺では少ないとされる7).この理由として,顎下腺は解剖学的に導管が長く彎曲していること,唾液にムチンなどが含まれ粘稠であること,唾液の流出が重力に逆らう方向であることなどから唾液のうっ滞が生じやすく,また導管開口部が低位にあり細菌や異物の影響を受けやすいことなどが挙げられている8).

本症例は,右頬部の持続的な腫脹,発赤,疼痛を主訴に受診され,急性耳下腺炎や頬部蜂窩織炎などを疑う臨床所見であった.しかし,前医の抗菌薬治療後も改善が乏しく,経過が長いことから,CT検査を行ったことで耳下腺唾石症の診断に至ることができた.唾石症は一般的に,摂食時に一過性に唾液腺部の腫脹と疼痛を生じるものの,その後は数分から数十分以内に自然軽快し,摂食時毎に繰り返すとされるが2),唾液腺管の閉塞に感染が加わると,疼痛の悪化と遷延,皮膚の発赤を伴う1).本症例は,遅くとも第5病日に右頬部の安静時痛と腫脹,発赤を認めた時点で,感染を合併していたものと考えられた.唾石症では,唾液腺マッサージやブジー挿入,唾液腺内視鏡下摘出術,外科的摘出術などにより,唾石除去を行わない限り,抗菌薬を投与して感染をコントロールしても根治しないため,画像検査により診断を確定する必要があると考える.

唾石症が両側性に発生することは顎下腺症例でも少なく,その頻度は顎下腺唾石症例の0.4~2%程度であるとされる8,9).耳下腺においても,両側に唾石が形成される可能性はあるが,その頻度は極めて少なく,我々が医中誌で検索しえた限り,成人例は数例確認できたが8,10),小児例は認めなかった.片側性に複数個の唾石が形成されるケースは散見されるが,このような症例では,同時に形成されたと考えるより,ひとつの唾石が形成された後,持続的な唾液の流出障害により他の唾石が形成されたものと考えられている3,8,9).一方,両側性に発生した症例では,局所的因子のほか,何らかの全身性の因子が存在していた可能性が考えられ,これまで唾石症に腎結石などの結石性疾患が合併した報告や11),シェーグレン症候群が合併した報告12)などが散見されるが,その頻度は少ない11).本症例は,両側耳下腺に唾石症を認めたものの,基礎疾患を有さず,他部位の結石性疾患の既往を認めなかった.また,入院時の血液検査においても,電解質異常を認めず,抗核抗体や抗SS-A抗体,抗SS-B抗体は陰性であり,全身性疾患の関与は明らかにならなかった.現時点では,本症例で両側耳下腺に唾石が形成された原因は不明であり,両側性に唾石が発生する原因究明にはさらなる症例の蓄積が必要であると考えられる.

今回我々は,小児の両側耳下腺唾石症を経験した.小児の唾石症は,頻度は少ないもののプライマリケアでも遭遇しうる疾患である.摂食時に一過性の唾液腺の腫脹や疼痛を認める場合だけでなく,急性耳下腺炎や頬部の発赤,腫脹を認め,抗菌薬治療による症状改善が乏しい場合にも,唾石症が鑑別診断に挙がる.唾石症は治療に外科的介入を要するため,画像検査の必要性に留意し,評価すべきと考える.

日本小児放射線学会の定める利益相反に関する開示事項はありません.