2019 年 28 巻 1 号 p. 79-84

2019 年 28 巻 1 号 p. 79-84

【目的】本邦における呼吸筋トレーニング(IMT)の現状と課題を明らかにすること.

【方法】日本呼吸ケア・リハビリテーション学会の一般会員4,059名(2017年10月11日時点)を対象に,オンラインアンケートツールによるIMTの実施状況を調査した.

【結果】回収率は14.6%(592名).回答者の約70%はIMT実施の経験があり,その方法は腹部重錘負荷法で,改善効果は呼吸困難の軽減が最多であった.しかし,対象の選択基準や負荷設定において,客観的基準は用いられていなかった.一方,IMT未経験者が約30%存在し,理由として,効果に疑問がある,付加価値が不明,方法がよくわからない,科学的根拠がない,などが挙げられた.

【結論】本邦におけるIMTへの取り組みの現状が明らかとなり,呼吸リハビリテーションにおける統一化されたIMT普及のために,学会から実施マニュアルなどを提示する必要性が示唆された.

呼吸筋トレーニング(inspiratory muscle training: IMT)は,呼吸リハビリテーションの基本的なプログラムの一手段である.これまで,IMTに関する研究は慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary diseases: COPD),心不全,神経筋疾患,外科周術期など,様々な患者を対象に実施されてきた1).

COPD患者に対するIMTは,呼吸筋力・耐久力を増大させ,自覚症状の軽減,運動耐容能や日常生活動作(activities of daily living: ADL)の向上を期待して実施されている.本患者群に対するIMTの有用性については,これまでにシステマティックレビュー(systematic review: SRs)がいくつか報告されている2,3,4,5,6).IMTの有用性について,Gosselinkら5)ならびにBeaumontら6)は,最大吸気筋力(maximum inspiratory pressure: PImax),運動耐容能,呼吸困難,健康関連生活の質(health related quality of life: HRQoL)などの項目で有意な改善があったと報告している.しかし,2007年の米国胸部専門医会・心臓血管呼吸リハビリテーション学会ガイドライン1)では,IMTをルーチンに行うエビデンスはないと記載されている.さらに,2016年に改訂されたCOPDのグローバルイニシアティブ(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease: GOLD)ガイドラインでは,IMTは単独の実施ではなく,全身運動療法と併用すると効果的であるとされ,エビデンスレベルはCであった7).一方,心不全患者を対象とした研究では,患者の30~50%に呼吸筋力の低下を認め,これらの患者に対しIMTは運動療法を補完するものとして推奨されている8).神経筋疾患患者では,呼吸筋力を一時的に増強させることについては推奨レベルB9),排痰に有効であるとの報告10)より推奨レベルCとされているが,転帰,合併症,ADL,HRQoLへの影響は不明であり,IMTを推奨する明確な証拠は得られていない9).

以上のようにIMTの有効性は対象となる基礎疾患によって異なるとともに,その適応に関する明確な基準がないため,臨床現場での実施を制限しているものと推察される.それを裏付ける形で,国内からのIMTに関する研究報告は極めて限られた現状にある.筆者らが2012年から2016年までの第22~26回本学会学術集会でのIMTに関する演題数を調査した結果,一般演題数の合計2,272演題中,16演題(0.7%)に過ぎず,すべて理学療法士が筆頭演者であった.このことからも,IMTは本邦の臨床現場において十分に実施されておらず,さらには職種によってIMTへの意識に偏りがある可能性があるが,その現状は不明である.

そこで本研究では,国内の呼吸リハビリテーションに関する中心的な学術団体である日本呼吸ケア・リハビリテーション学会の会員を対象に,IMTについてアンケート調査を行い,その現状と課題を明らかにすることを目的とした.

対象は,本学会の一般会員4,059名(2017年10月11日時点)とした.方法は,IMTの実施状況について質問票(表1)を作成し,オンラインアンケートツール(SurveyMonkey®)を通じてアンケート調査を実施した.学会事務局から全会員宛にアンケート用のカスタムURLへのリンクを添付したメールの送信を通じて協力への案内を依頼した.本研究への参加協力の意思を確認するため,アンケートの目的と方法について,アンケートの冒頭に説明文を記載し,「同意」を選択するページを経て,回答するように配慮した.回答は選択肢または自由記述形式とし,回答の収集はSurveyMonkey®のコレクター機能を使用した.

|

分析方法は,調査項目の件数および割合を算出するとともに,回答数の多い自由記述内容について集約した.

倫理的配慮として,会員個人が特定できないようにすること,ならびに回答への強制力が働かないようにした.具体的には,会員番号を含めてアンケートは無記名とし,メールアドレスなど会員個人の特定につながる可能性がある自由記述内容に関して,すべて個人を特定できない状態として収集した.研究の実施にあたっては,長崎大学大学院医歯薬学総合研究科倫理委員会の承認(承認番号17091494,承認年月日:平成29年10月10日)ならびに本学会の倫理・COI委員会の承認(承認年月日:平成29年9月26日)を得た.

アンケートの回収率は14.6%,有効回答者数は592名であった.

2. アンケートの結果 1) 回答者の基本属性(Q1,2)所属(Q1)は,大学病院94名,総合病院267名,一般病院102名,クリニック33名,大学・養成校教員18名,訪問看護ステーション16名,施設7名,薬局5名,その他45名,無回答5名であった.職種(Q2)は,医師89名,看護師76名,理学療法士386名,作業療法士20名,臨床工学士7名,薬剤師5名,言語聴覚士3名,健康運動指導士2名,未回答4名と理学療法士が約65%を占めた.

2) IMT実施の有無と対象(Q3,4,5)IMT実施(Q3)について,約70%がIMTを行っている,または行っており,(図1),経験症例数(Q4)は,1-5例 68名,6-10例 86名,11-20例 49名,21-50例 72名,51例以上 148名と多くの症例を経験している者が多かった.対象疾患(Q5)は,COPDが最も多く,次いでその他の呼吸器疾患,外科周術期であった(図1).

呼吸筋トレーニング実施の有無と対象疾患(Q3,5)

適応基準(Q6)は,呼吸筋力低下が呼吸困難や運動耐容能に影響を及ぼしていると予測される場合,次いで呼吸筋力が低下している症例を適応としている場合が多く(図2),方法(Q7)としては,腹部重錘負荷法が最多であり,次に気流抵抗負荷法,閾値負荷法の順であった(図2).負荷設定(Q8)について,強度は「患者の自覚症状に合わせる」が89件,「PImaxを指標に設定」が68件であったが,その負荷は15-60%と強度の幅が大きかった.時間や回数なども様々であり,頻度は1日1回が最も多かった(表2).器具の費用負担(Q9)は,施設による負担が52%と半数を占め,患者自身は40%であった.

呼吸筋トレーニングの適応基準と方法(Q6,7)

| 内 容 | n | |

|---|---|---|

| 強度(n=269) | PI maxの15-60% | 66 |

| PI maxの60-80% | 2 | |

| 軽度 | 48 | |

| 最大努力 | 22 | |

| 肺活量の60-70% | 4 | |

| 特にない | 8 | |

| 患者の自覚症に合わせる | 89 | |

| 疲労が残らない程度 | 5 | |

| 試してみて決める | 3 | |

| 患者に意欲に合わせる | 2 | |

| その他 | 20 | |

| 時間(n=293) | 数分 | 42 |

| 5-10分 | 58 | |

| 10-20分 | 67 | |

| 30分以上 | 22 | |

| 回数で設定 | 73 | |

| 特に定めず | 31 | |

| 頻度(n=304) | 1回/日 | 138 |

| 2回/日 | 69 | |

| 3-5回/日 | 34 | |

| 毎日 | 29 | |

| 1回/週 | 3 | |

| 特に定めず | 31 |

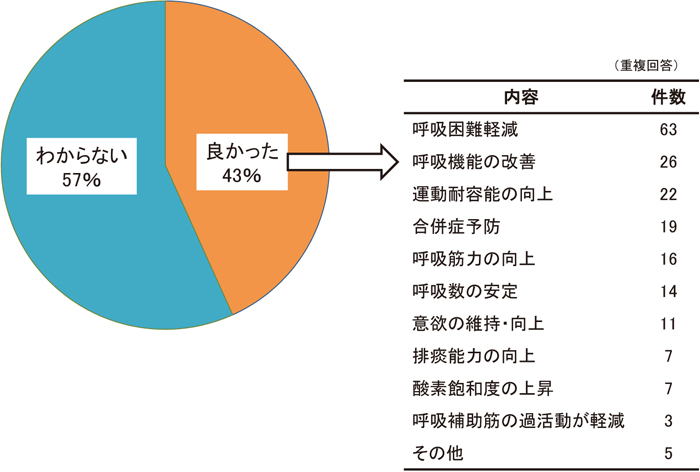

効果(Q10,11)については,「良かった」と答えた者は半数を下回っていた.「良かった」とする内容は,呼吸困難の軽減 63件が最多であった(図3).有害事象(Q12,13)は,23件(5%)発生していた.内容は,呼吸困難の増強が最も多く10件,次いで疲労感6件であった.また筋肉痛や胸痛,不整脈の出現がそれぞれ2件,気胸が1件であり,全て器具を用いたIMT実施の際に発生していた.

呼吸筋トレーニングの効果とその内容(Q10,11)

IMT未実施の理由(Q14)は,「効果に疑問がある」が最も多かった(表3).「今後IMTを行う予定があるか(Q15)」については,IMT未経験者165名中,86名(52%)は今後も実施する予定はないとの回答であった.その理由(Q16)は,呼吸筋力の測定器具や対象の選択基準などの問題,器具購入の必要性などが挙げられていた(表3-1).

| 実施していない理由 | n |

|---|---|

| 効果に疑問がある | 87 |

| 付加価値が不明 | 64 |

| 方法がわからない | 63 |

| 科学的根拠がない | 48 |

| 器具購入の必要性 | 40 |

| その他 | 23 |

| 今後も実施しない理由 | n |

|---|---|

| 呼吸筋力を測定する器機がない | 45 |

| 対象者の選択が難しい | 39 |

| 器具購入の必要性 | 30 |

| 付加価値が不明 | 20 |

| (重複回答) | |

| 思う | n=366 |

|---|---|

| 何らかの改善がある | 248 |

| 意欲の維持・向上 | 56 |

| その他 | 20 |

| 思わない | n=12 |

|---|---|

| 効果はない | 8 |

| 他のリハビリでの効果が大きい | 4 |

| わからない | n=205 |

|---|---|

| 付加価値が不明 | 61 |

| 効果判定ができない | 47 |

| 改善機序が不明 | 33 |

| 器具を購入してまで,実施する効果が不明 | 27 |

| 適応症例がわからない | 12 |

| 実施方法がわからない | 8 |

| 大きな改善を経験してない | 6 |

「有効と思う」は62%で,何らかの改善があるといった理由が多かった.「わからない」は35%であり,呼吸リハビリテーションプログラムにおけるIMTの付加価値が不明という理由が多かった(表3-2).

本邦のIMTの現状と課題を明らかにする目的で,本学会会員を対象にアンケート調査を実施した.

回収率は14.6%(592名)で,回答者の65%が理学療法士であった.このことから,全会員におけるIMTに対する関心は総じて高くない可能性があり,職種に偏りがあることも示された.回答者のうち,IMT経験者は423名(71%)であり,対象疾患も多岐にわたっていた.具体的なIMTの方法で最も多かった回答は,「腹部重錘負荷法」であり,その改善効果として「呼吸困難の軽減」が最多であった.腹部重錘負荷法は腹部に重錘を載せた状態で横隔膜呼吸を行う方法であり,重錘に抗して腹部の拡張運動を行うことで横隔膜の筋力強化を試みる方法と定義されている11).しかし,2012年,Monteiroら12)の健常者を対象に腹部重錘負荷法が呼吸パターンならびに横隔膜に与える影響を調査した研究において,腹部重錘負荷法はIMTとしては不十分であることを結論付けている.加えて,本法の呼吸筋力への効果を検討した臨床研究は,慢性四肢麻痺患者を対象とした1999年公表のLinら13)以降,報告がない.昨今の海外におけるIMTの方法としては,一般的にTHRESHOLD®に代表される閾値負荷法が適用されている現状にある.これらのことから,本邦と海外との間でIMTの方法やエビデンスなどの認識に乖離が生じている現状が明らかとなった.また,IMTの効果としては呼吸困難の軽減が最も多い回答であったことから,器具の購入が不要で,簡便に用いることができる腹部重錘負荷法が汎用されている可能性が考えられた.

次に,適応基準や負荷設定においては,客観的な基準を用いている回答は少なかった.このことは,負荷強度の設定が困難な腹部重錘負荷法が多いことが関係していると推察される.また,約5%の有害事象はTHRESHOLD®などの器具を用いた際に発生していた.これは,適応基準が不明瞭な点や負荷設定がPImaxの15-80%と幅があったことが起因した可能性も否定できない.以上のことから,IMT実施に際するマニュアル等の必要性も検討すべき事項であると思われた.

一方,IMTを「実施していない」や「今後も実施しない」理由の共通内容は,「付加価値が不明」,「器具の購入の必要性」であった.最後に,回答者全員に「IMTは有効だと思いますか?」という質問に対して,35%は「思わない,またはわからない」と答え,前述の理由から,IMTの効果に関しては,疑問を持っている者も少なくない.そのため,IMTの付加価値,例えばCOPDにおいてはエビデンスが確立されている下肢のトレーニングに加え,IMTを付加することの相乗効果について,本邦独自で多施設間研究を行うことが今後の課題と言える.

本調査の限界として,回収率が低く,理学療法士が回答者の50%以上を占めていることから,他職種のIMTに対する見解が十分に反映されていない可能性がある.しかし,本調査によって本邦ではIMT実施に最も関わっている専門職種は理学療法士であり,腹部重錘負荷法の実施が多いこと,適応や負荷設定など実施基準が明確でない,といったことを明らかにすることができた意義は大きいと考える.今回の結果を踏まえ,IMTにおける認識の普及ならびに対象症例やその具体的な実施方法を整理する必要性が示された.そのためには,本学会としてIMTの検討ワーキンググループなどの設置を検討し,質の高い多施設間の共同研究を推進するとともに,IMTのステートメントならびに臨床マニュアル等を作成する必要性があると思われる.

本邦のIMTの現状を明らかにする目的で,本学会会員を対象にIMTに関するアンケート調査を行った.その結果,アンケート回答者の約70%はIMT実施の経験があり,その対象患者も多岐にわたっていた.方法としては腹部重錘負荷法が最も多く,客観的な適応や負荷設定など基準が不十分なまま行っている現状も明らかとなった.今後の課題として,本邦において呼吸リハビリテーションに付加する治療手段として統一したIMTの認識を普及させるためには,科学的根拠を確立する必要性が浮き彫りとなった.そのため,本学会主導で,多施設間研究にてIMTの臨床効果と意義を実証した後,マニュアル等の作成が急務であると思われた.

本アンケートにご協力いただきました本学会会員の皆様,ならびに本調査に際してご支援を賜りました学会事務局に深謝申し上げます.また,このような貴重な調査の機会を与えてくださいますとともに,論文をレビューしていただきました秋田大学名誉教授の塩谷隆信先生に厚く御礼申し上げます.

神津 玲;研究費・助成金(パラマウントベッド)