2024 年 32 巻 3 号 p. 268-273

2024 年 32 巻 3 号 p. 268-273

当院では2020年2月からCOVID-19患者の受け入れを開始して,同年4月に院内の体制を整備してリハビリテーションを開始した.COVID-19に対するリハビリテーションの実施にあたっては,考えうる万全の感染対策をして臨むことが必要であり,この中には人員配置,環境調整,PPEの選択やPCR検査などを含み,これらを各医療機関の実情に合わせてきちんと運用することが必要であると強調されている.実際の診療にあたってはフェノタイプの存在や高い呼吸努力による増悪の可能性,あるいは心機能の変動や神経症状の出現などの合併症に配慮しつつ,通常の呼吸リハビリテーションとして実施される.一方,COVID-19の後遺症への社会的なフォローアップ体制はいまだ十分とはいえず,多職種・多施設間にわたる情報の連携を密にすることが必要と思われる.

2019年12月,中国武漢で原因不明の発熱を生じ,2020年1月の初めにWHO(世界保健機関:World Health Organization)が,新型ウイルスであることを認定し,さらに3月に認定されたCOVID-19感染のパンデミック1)は,世界に広がり医療環境に大きな影響を与えた.一方,そのような状況の中で WHOは2020年6月,NCD’s(非感染性疾患:noncommunicable diseases)に対するサービスが,このパンデミックのあおりを受ける形で低下しているとも報告した2).この報告では,122の国々でリハビリテーションの他に高血圧,糖尿病,喘息,緩和ケア,歯科救急,がん治療,心血管等多くの医療サービスが中断されており,中でもリハビリテーションは最も中断されていたとしている.日本では,感染者数の爆発的増加が世界と比較して少し遅れて到来した.当院でもこのパンデミックへの対応として,全入院患者へのSARS-COV-2 PCR検査(PCR)実施,入院患者への面会の制限等を行い,2020年5月からはリハビリテーション部としても外来患者の受け入れを大幅に縮小するなどの対応をせざるを得なくなった.そして,通常35の診療科で850床を分け合っている当院の中で,時期に応じて2フロア分(合計92床)の一般病床と18床のICUをCOVID-19感染者用として割り振る異常な事態となった.

本稿では当院でのCOVID-19患者へのリハビリテーションの体制構築にあたって参考としたガイドラインや指針,あるいは既報告に見るリハビリテーションの実施に際して考慮すべき病態とアウトカム及び,当院でのCOVID-19患者へのリハビリテーションの体制構築と実際について紹介し,COVID-19患者へのリハビリテーションの問題点を提起する.

COVID-19患者ではその特徴的な病態が比較的早期から指摘されてきた.特に,フェノタイプの存在3)は,通常のARDSとは異なる病態を理解するのに参考になる.タイプLでは正常のコンプライアンスであるのに重度の低酸素血症を生じる状態で,CTではすりガラス影が見られるが,換気されていない部分が小さいためにリクルートメントの効果は小さい.タイプHではコンプライアンスが低く,肺の重量が重く,換気されていない部分が大きい状態でリクルートメントの効果が高くなりやすい.米国の集中治療医学会4)によれば,重度のARDSを生じている場合には腹臥位を考慮しうるとしている.当院では,重症症例に限らず腹臥位は,呼吸状態の改善に有効な姿勢管理の選択肢の一つとしており,患者自身の自己管理で腹臥位を実施する例もあれば,ECMO(体外式膜型人工肺:extracorporeal membrane oxygenation)下にも人手をかけて実施する場合もある.また,タイプLからタイプHへの進行には肺炎そのものの増悪だけでなく,高い呼吸努力によって生じるストレス5)が関連するともいわれている4)ため,リハビリテーションの実施に際しては,特に呼吸努力が増強しないような運動負荷の設定や休憩の摂り方を十分に考慮することが重要である.肺血管系の病態については,COVID-19による死亡7例,インフルエンザに伴うARDSによる死亡7例,年齢を合わせた対象群10例の肺を検査して比較した報告で,T細胞浸潤を伴う肺胞傷害,細胞壁の破壊と関連した内皮傷害,微小循環傷害を伴う広範な血栓がCOVID-19に見られ,COVID-19では肺毛細血管の微小血栓数が9倍,血管新生は2.7倍インフルエンザよりも多かったとしている6).さらに,血管内皮の炎症については,肺炎の重症化の可能性を示唆するだけでなく,神経系や循環など他の臓器障害を引き起こす可能性も指摘されている7).その他,特筆すべき合併症については,ニューヨークの5施設でST上昇を伴うCOVID-19患者18例(非閉塞性心疾患10例,急性心筋梗塞8例)のうち,13例(72%)が入院中に死亡し,特に非閉塞性心疾患で予後が悪かったとの報告があり8),COVID-19の神経症候のレヴュー9)では,ウイルスの脳内への侵入がいくつかの経路で生じており,無臭症,味覚障害,頭痛の他,脳卒中,意識障害,癲癇,脳炎などの合併も報告されていた.これらの報告からは,リハビリテーション実施中には,重症な低酸素血症だけでなく,STの変動といった循環動態や,神経症候の出現や変動にも注意を払う必要があることが読み取れる.

運動面の機能予後に関しては,ICU入室後に生存退院に至った症例に絞った報告10)がある.ここでは,初回の端坐位以上の離床練習が平均14日目と非常に遅れた一方で,平均33日目の退院時点で96%が介助の有無にかかわらず立位・歩行が可能になっていたとしており,生存退院に至る症例では一定以上の回復が期待でき,初期のリハビリテーション介入をより強化する必要があることを指摘している.また,退院後にリハビリテーションを継続した報告11)では,呼吸機能・6分間歩行距離・SF-36(MOS 36-item short-form health survey)・不安が改善しており,急性期から退院後に至るまで呼吸リハビリテーションによる介入について,これらの点で有効である可能性が示唆されている.

当院でCOVID-19に対するリハビリテーションの体制を整備したのは2020年4月であった.この段階ですでにいくつかのガイドラインや指針3,4,12,13,14)が公開されており,大いに参考とした.これらの中で強調されていたことは,考えうる万全な感染対策をして診療にあたるということであり,人員配置,環境調整,PPE(個人防護具:personal protective equipment)の選択やPCR検査など各医療機関の実情に合わせてきちんと運用することが必要となる.また,リハビリテーションは通常の呼吸リハビリテーションを実施するとされており,COVID-19に特異的な手技は見当たらなかった.

【療法士の配置】当部では,療法士がCOVID-19への介入を開始するにあたりBCP(事業継続計画:business continuity plan)を念頭に置き,COVID-19に対応する療法士の院内での活動を厳しく制限しただけでなく,多人数によるミーティングの制限,昼食時間や場所の分散などといった様々な配慮も実施した.

既報告においても,COVID-19に対応するリハビリテーションチームの配置15,16)には,療法士本人の感染リスクへの配慮や感染対策の徹底だけでなく,いくつか留意すべき点があるとされている.COVID-19への対応療法士は,適切な予防策を講じていれば活動を制限する根拠がないとしながらも,その他のチームとの人員の移動が最小になることを推奨している.また,COVID-19感染者数の増減に対応可能な柔軟な人員配置が推奨されている.診療時間の配分には非臨床業務が増大することへの配慮,診療そのものにおいては,重症な肺炎に対応可能な療法士の専門性も考慮することが必要とされている.

これらを参考に当部では,時期に応じて理学療法士を2~4名配置するCOVID-19リハビリテーションチームを立ち上げた.このチームは病棟を限定した非COVID-19患者にも対応し,COVID-19患者の対応はチーム内で週毎に交代で行うこととした.また,必要に応じて療法士複数で1人のCOVID-19患者に同時対応することも可能とした.結果的に,部署内での孤立感が軽減することや,個人的な都合の休暇がとりやすいこと,一人の療法士の連日配置を避けられることなどのメリットがあり,当初予想していたほど鬱的な気分にならずに済んでいる.

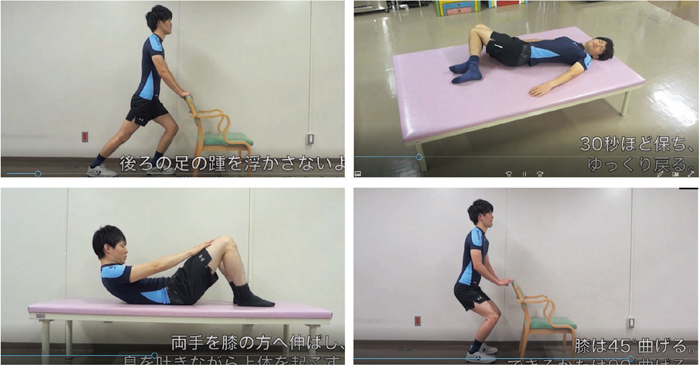

【患者選択とプログラム】図1に当院でのCOVID-19患者へのリハビリテーションの適応検討のフローチャートを示す.ここでは挿管管理が必要な重症者は全例理学療法の適応として,可能な限り通常の呼吸理学療法を実施することとしている.また,呼吸状態の安定している中で歩行が可能な場合には自主トレーニングを行うこととし,高齢者や排痰不全,あるいはすでに運動機能障害のある場合にはリハビリテーション医の診察を経て適応を判断することとした.自主トレーニングについては,病室のテレビにビデオ(図2)を配信する形で運動メニューを提示したり,臥位・座位・立位で実施できる筋力増強運動を図示した紙面によるメニューを活用したりするなどした.挿管管理を要する重症者に対する直接介入(図3)では,ECMOを要する状態の時から(図4),他動運動や体位排痰法や腹臥位,場合によってはNMES(神経筋電気刺激:neuromuscular electrical stimulation)も使って,筋力や呼吸の機能障害の重症化予防目的の介入を速やかに開始して,状態を考慮しつつ段階的に運動負荷を上げていった.これらは,我々がICUで通常行っている早期離床リハビリテーションプログラムと同様のものである.

ビデオの一部を取り出した画像.ビデオ映像では音楽を流してアナウンサーが解説しながら一連の運動メニューを進行する.

ECMO管理下にも他動運動や体位排痰法などから,筋力や呼吸面の機能障害の重症化予防のための介入を開始し,状態を考慮しつつ段階的に運動負荷を上げる.

NMES: neuromuscular electrical stimulation

ECMO: extracorporeal membrane oxygenation

ECMO管理下に腹臥位を実施している.ECMO管理下の腹臥位は,夜間ではなく日中の,スタッフが十分に対応可能な時間帯に7時間程度実施していた.

2021年1月現在,当院で入院治療を受けたCOVID-19患者は197例で,その内29例はICU入室者であった.人工呼吸を要したのは25例,ECMO患者は9例,理学療法を実施された患者は36例で,174例(生存164例,94.3%)が退院に至っている.この中で,当院でCOVID-19患者のリハビリテーション対応を開始した初期に経験した症例について紹介する.

COVID-19肺炎(50歳台,男性)

特記すべき既往歴は無く,「コロナ禍」の中で居酒屋や夜の街とは関わらないように気を付けて生活していた.入院の10日前から疲労感が出現し,7日前からは発熱や倦怠感が出現し,前日には呼吸困難感を生じ,前医を経て当院へ入院となった.妻,娘との3人暮らしで,自宅はエレベーターの無い4階建て(3階4階が住居スペース)であった.

当院への入院後は,当初からECMO,人工呼吸,CHDF(持続的血液濾過透析:continuous hemodiafiltration),カテコラミン等で呼吸循環を支えつつ,ファビピラビルと抗菌薬による治療が開始された.しかし,そのような中でも酸素化が不十分な状態は遷延し,入院8病日目から腹臥位が導入され,さらに廃用症候群や喀痰の排出不良などによる重症化を予防する必要があるとして,リハビリテーション介入の体制を整備して12病日目から理学療法が開始となった.当初からICUスタッフと協働して腹臥位療法を実施し,その際の褥瘡や関節損傷の予防を行い,運動としては2か月以上が他動運動のみの期間がありつつも,ほぼ全介助での端坐位保持練習などの離床練習も実施した.PCR検査からは,22病日目に3回目の陰性を確認してCOVID-19としての感染性が否定され,その翌日にはICU内の陰圧室からICU内の通常個室へと移動した.この頃,意識状態はしっかりと覚醒が得られており,MRC(Medical Research Council)スコア17)34点が確認できており,これに対して理学療法では重度介助での離床練習の他,NMESや可能な限りでの能動的運動等を実施していた.ECMOからの離脱は34病日目,人工呼吸を離脱(67病日目)しICUからCOVID-19専用の一般病棟へ移動したのは77病日目となった.79病日目には退院支援カンファレンスが行われ,自宅退院前にリハビリテーション目的の転院が必要と判断された.しかし,実際にはこの時点ではCOVID-19後の患者を受け入れる施設は見つからず,147病日目に当院から直接自宅へ退院することとなった.COVID-19専用の一般病棟では,ゆっくりと時間がかかりながらも活動性が改善し,自宅退院の頃には意識が清明,MRCスコアが54点で,100 m 程度の歩行が自立,階段昇降も手すりを使えば自力で可能で,在宅用の酸素ボンベも自力で移動することが可能となった.在宅酸素療法導入となったが,労作時のみ酸素吸入を行い,自宅の3~4階を中心に生活を設定し,仕事にも徐々に復帰する見込みをもって退院に至った.

本症例は,当院におけるCOVID-19へのリハビリテーションの介入体制を本格的に整えるきっかけとなった症例であった.通常の重症例では,当院からリハビリテーション継続目的の転院を挟んで自宅退院を目指すことが多い中,超急性期から自宅退院まで経過を追うことが出来た,我々にとっては貴重な経験を得られた症例でもあった.ICUでは,急性期の呼吸理学療法として考え得る最大限可能なことを多職種と連携して何とかその局面を乗り越えた.COVID-19専用の一般病棟では,理学療法介入のない時間帯にも看護師による離床練習が行われるなど,自宅退院に向けてここでも多職種で連携した.結果的に,退院時点では制限がありながらも歩行自立に至った.一度は呼吸機能・運動機能とも重症な状態となったが,多職種が連携し目標志向的にリハビリテーション介入を継続したことで「回復できる」ことを実感した.一方,2020年のこの時期には,COVID-19に対する社会的な受け入れが不十分なために当院での入院が長期化してしまい,周辺施設との早期からの十分な情報共有を含む連携の重要性を改めて強く認識させられた.

COVID-19患者に対するリハビリテーションを開始するには,なにより施設のCOVID-19に対する患者受け入れや感染対策の方針を把握することが重要で,その上で対応可能で現実的な療法士配置と介入方法,及び患者選択について,施設全体でのコンセンサスを得ることが必要となる.また,可及的早期からの呼吸リハビリテーションの介入により,早期の社会復帰を目指すことが重要で,その実施に際しては,COVID-19の病態や合併症に配慮することが必要となる.

COVID-19の後遺症への社会的なフォローアップ体制はいまだ十分とは言えない状況にある.この「ウィズコロナ」ともいえる時代において,急性期から回復期・在宅あるいは社会参加までを含むフォローアップのためには,感染対策に関する正しい知識の普及と医療資源の充足だけでなく,多職種・多施設にわたる密な情報の連携が不可欠であると考える.

今回はあくまで,ワクチンの充足や変異株の出現などが未だ大きな話題とはなっていなかったパンデミック初期の記録である.しかし,COVID-19パンデミックの初期段階にリハビリテーション部門としてどのように対応してきたか,という情報を共有することは,今後のCOVID-19患者へのリハビリテーションを実施するというだけでなく,WHOの報告したNCD’s の一つである呼吸リハビリテーションそのものを安全に進められるようになるために必要なことだろうと考えている.

本論文発表内容に関して特に申告すべきものはない.