2025 年 34 巻 1 号 p. 13-18

2025 年 34 巻 1 号 p. 13-18

間質性肺炎は,増悪と寛解を繰り返しながら進行する慢性疾患である.間質性肺炎のうち,原因を特定できるものは,その原因に対する治療を要する.一方,原因を特定できない特発性間質性肺炎は指定難病であり,9類型あるうち特発性肺線維症が最も多い.間質性肺炎の経過,予後ならびに治療は,類型により異なる.また,治療は未確立とされるものも多い.主症状は呼吸困難感や乾性咳嗽であるが,症状緩和が難しいため,心身ならびに生活への影響は大きい.看護援助に関するエビデンスは限られており,現在は,ベスト・プラクティスを蓄積している最中にある.本稿では,慢性疾患における看護の概念と慢性疾患をもつ人への看護実践の基盤となる病みの軌跡理論を概説する.続いて,間質性肺炎療養者とその家族の生活の質の向上に向け,意思決定支援,セルフマネジメント支援,ならびに実存的苦痛への看護など10項目を取り上げ,解説する.

間質性肺炎は,呼吸器内科の外来診察室の他,抗がん剤治療や放射線治療などによる副作用,心不全等の治療薬剤に起因して発症した等,医療者が日常臨床で出会う頻度が比較的多い疾患である.間質性肺炎は9類型に分かれ,分類により治療や予後が大きく異なる1).原因を特定できる間質性肺炎は,原因に対する治療を優先する一方,原因を特定できない特発性間質性肺炎は指定難病であり,特発性肺線維症が半数程度と最も多くを占める.

正木2)は,慢性病者への支援のあり方について,慢性疾患の病みの軌跡の特徴からセルフケア上の課題を説明している.間質性肺炎を含む慢性呼吸器疾患の病みの軌跡の特徴は,増悪期と寛解期を繰り返す慢性病に分類され,急性増悪を繰り返しながら進行していきやすい.また,間質性肺炎にとって急性増悪は予後を決定する要因であり,急性増悪による急変時の意思決定を家族が行う場合がある3).間質性肺炎療養者には,病状の変化にあわせた生活調整,ならびにセルフマネジメントの習得とそれらの維持を支援する必要がある.

療養者の心身をケアするには,まず療養体験を理解することが重要である.特発性肺線維症療養者の療養体験に関する国内外の質的研究のメタ・シンセシス4)では,【診断までに時間を要する】こと,【症状の負担と自立の喪失】をし【実存的な苦痛】を抱え,【病いの道行きへの苦悩】をし【HOTの認容と生活制限】 や【家族役割の変化】に向き合いながら【自立した生活維持への挑戦】をしていた.

このメタ・シンセシスの採択文献は,抗線維化薬剤の治療が主流になる前の調査も含まれるが,現在も療養者が体験している現象を理解する際の参考になる.主症状の呼吸困難感や乾性咳嗽は緩和が難しく,ADL(activities of daily living)が低下していくことに加え,特発性肺線維症は難病のため世間にあまり知られておらず,他者からの理解が得られにくいため,心身に与える影響は大きい.呼吸困難感の生物心理社会モデルによる検討では,身体面,心理面,社会面,そしてスピリチュアル面のすべてに影響を及ぼすtotal dyspneaと捉えられている5).看護援助に関するエビデンスは未だ限られ,ベスト・プラクティスを蓄積している途上にある.

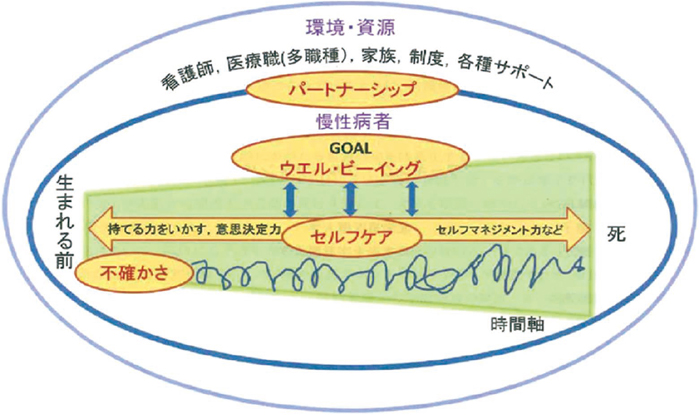

慢性疾患をもつ療養者への看護(慢性看護)とは,慢性疾患をもつ人のウェルビーイングを目指して,セルフケア,不確かさ,パートナーシップによる援助で構成されている.また,人が生まれる前から,死ぬまでを対象としている.そして,慢性疾患をもつ療養者に関わる家族や医療者,ならびに使用する制度やサポート等の環境や資源を包含している概念である6)(図1).本概念は,慢性に経過する間質性肺炎療養者への看護援助に応用できる.

野川道子,他.慢性看護のコアコンセプトI 慢性看護に共通する核となる内容―学問領域からみた検討―,日本慢性看護学会誌,特別号,28,2016.図4 慢性看護の概念図より転載

「慢性疾患の病みの軌跡7)」は,慢性疾患と共に生きる人々が発した言葉や療養行動について,医療者がその体験を傾聴し,療養者の言葉や行動の意味を深く洞察することにより,病いと共に生きる方策を発見していく看護を実践するための看護理論である.看護理論とは,看護師が何に立脚し現象を捉え看護援助を実践しているのかを説明するものであり,「慢性疾患の病みの軌跡7)」は中範囲理論に分類される.社会学者のStraussは,看護師のCorbinとの調査で,慢性疾患は一つの行路をもち,適切な管理により方向づけができ,生活上の問題を確実にもたらすと報告した.また,生活の質の維持には,療養者と家族とで問題を管理することを見出し,1992年に「慢性疾患の病みの軌跡7)」を発表した.

間質性肺炎療養者は,病状の進行により生活が変化していくため,その変化に適応するための援助を要する.病みの軌跡では,疾患が発現する以前からの生活を捉えることが重要であるため,語りの傾聴が,療養者自身の行動の意味を紐解く鍵となる.Kleinman8)は,語りへの援助の必要性について,慢性の重篤な病いをもつ患者のほとんどすべてが,自分の喪失を嘆き悲しむ悲嘆の作業から利益を得ることができる,と述べている.したがって,語りに関する援助が重要であると考えられる.

間質性肺炎が疑われる人が初診外来にたどり着くまでの間,健康診断で異常影を指摘された,他疾患と診断され長らく治療を受けていた,ならびに長年の仕事の影響によるもの,などの体験を抱えていることを日常臨床で経験している.長らく診断がつかず,怒りや悲嘆をためている者も多く,看護師は療養者の気持ちに配慮した丁寧な関わりを要する4).また,看護師は病状説明に同席し,療養者と家族が病状説明をどのように解釈しているのか確認し,アドバンス・ケア・プランニング(advance care planning; ACP)の第一歩として,信頼関係の構築に努める.病状説明時の看護援助は,がん看護カウンセリングにおける看護が参考になる.

2. 意思決定支援とACP 1) 意思決定支援間質性肺炎は,その経過において少ない選択肢での意思決定を繰り返すことが多い.意思決定支援は,意思形成支援,意思表明支援,意思実現支援の3要素により行われる9).説明を受ける療養者とその家族の認知機能や理解の程度などを考慮し,意思の形成に必要な情報が説明されているか,理解できる説明内容か,本人の事実認識に誤りはないか,自発的な意思形成の障害となる環境はないかを確認する.そして,説明内容の受け止めや今後の療養に対する考えの他,セカンドオピニオンに関すること,内服や在宅酸素療法,ならびに急性増悪や肺移植などへの思いを傾聴する.面談時間の確保が難しい場合は,日頃から挨拶などを通して可能な限り関わり,フォローアップを続ける.

2) アドバンス・ケア・プランニング(advance care planning; ACP)ACPとは,その人が重篤な慢性疾患に罹患した時に,その人の価値観,目標や治療選好に一致した医療を受けられるようサポートするプロセスであり,また,自分で意思決定できない場合に代わりに意思決定してくれる信頼できる人を選び,準備することを含む10).また,ACPは療養者の関係者間で意思決定を共有し,話し合いの内容は治療選択に限定せず,話し合いの継続により意思決定の変更に対応し,関係者間の信頼関係を構築するものである11).不十分なACPは,非がん性呼吸器疾患の終末期の意思決定を困難にする要因とされ12),病状説明時からACPを開始し,プロセスを共に歩みながら信頼関係の構築に努める.

3. セルフマネジメントへの援助間質性肺炎は,病状の進行に伴い生活の変容が生じるため,セルフマネジメントの習得への援助を要する.医療者は療養者とのパートナーシップの構築,および経過の予測と今後の見通しを立て,症状の観察方法や徴候に関する知識,ストレスマネジメントの方法などを提供する.療養者が症状や生活との折り合いをつけ,疾患と付き合う方法を身に着けられるよう援助する13).

1) 症状の観察方法14)息切れ,乾性咳嗽,倦怠感,抑うつ,不安,不眠,ばち状指,捻髪音などは,特によく見られる症状である.身体の異変に気づき,症状が出現したのはいつか,典型的な場面や症状の持続性,ならびに今までの対処方法や生活への影響について,質問攻めにすることなく,対話をしながら聴取する.呼吸困難感は,修正ボルグスケールなどの客観的評価を用いた観察により,変化の状況を早期に把握できることや,安静時の他,歩行時,家事,食事,入浴,排せつなど,観察を要する生活動作を具体的に挙げて説明する.また,息切れは遅れて出現することが多いため,呼吸困難感を感じにくい療養者には,動きすぎていないかを管理する方法として,HRMax 法([220-年齢]×0.6~0.8)等を用いた管理を勧めることがある.自己管理の継続には,療養者による観察や取り組みを看護師がフィードバックすることが重要である.

2) 自宅でできる呼吸リハビリテーション14)療養者と家族に,呼吸法の基本とは,口から息を吐き,鼻から吸うことを説明する.また,体を動かす時は息を吐きながら行うことを伝え,呼吸を無意識に止めないことを説明する.生活動作は,息を吐きながらゆっくり行い,息切れを誘発する4つの動作,腕を肩より上に挙げる(物干し,洗髪),息こらえ(排泄時の努責),腹部の圧迫(着衣),反復動作(掃除機,歯磨き)を避け,新たな生活動作の方法を説明する.また,呼吸筋の緊張を緩め,生活動作による息切れを減らすため,背もたれのある椅子を活用し,パニックコントロールの説明と練習を行う.

3) 自己管理に関する援助14)疾患ならびに併存症に関する自己管理の状況を傾聴し,自己管理の阻害要因について情報収集とアセスメントを行う.生活が変化していくことに対する抵抗感などの感情は,療養行動を不安定にさせることが多いため,家族や友人,職場などのソーシャルサポートを把握しておくことは重要である.また,薬物療法の管理と副作用の記録は,看護師が継続して確認する.また,感染予防行動や予防接種(インフルエンザ,肺炎球菌等),元喫煙者には禁煙の確認,ならびに喫煙歴のない人には悲嘆やストレスなどの観察と精神的なサポートを行う.高齢療養者の場合は,認知機能の変化について観察を要する.

4. 環境に関する看護援助咳嗽を誘発させる要因を減らす.洗剤などの香料,線香の煙,化学物質(壁紙,プラスチック,インクなど),ならびに副流煙の生じる環境,熱い食べ物・辛い食べ物などによる刺激を避ける.また,湯気に伴う咳嗽を減らすため風呂の脱衣所を温め,在宅酸素療法の酸素チューブによる転倒を予防するため,自宅内の環境調整を行う.

5. 社会制度の利用手続き経済面の不安は,治療を継続する意欲を失わせる要因のひとつになりうると考えられる.特発性間質性肺炎は指定難病のため,介護保険,身体障碍者手帳の他,難病医療費助成制度や高額療養費制度などが利用できる.これらの情報提供を行うようにケアのシステム化を整え,担当部署と連携して経済面の不安緩和につとめる.

6. 実存的苦痛への看護援助15) 1) 喪失体験間質性肺炎の進行により,在宅酸素療法が必要になると,今までの自分とは明らかに異なる自分を自覚し,喪失感を抱くことがある.小此木は喪失について,死別以外に,環境や役割,自己なども喪失の対象としている16).このように,喪失の体験は日常に根差しており,感情を揺さぶると考えられ,感情の揺らぎへの観察とアセスメントは重要な看護援助である.人生の根底に流れている出来事や価値観に関する語りは,その人に生きる意味を気づかせることがあるため,援助者による傾聴は,病いをもつ人々の実存的な苦痛の緩和をもたらすと考えられる.

2) 自己価値自分らしさについて,看護学では「その人らしさ」という用語を用いることが多い.黒田ら17)は「その人らしさ」を,「内在化された個人の根幹となる性質で,他とは違う個人の独自性をもち,終始一貫している個人本来の姿,他者が認識する人物像であり,人間としての尊厳が守られた状態という特性を指す」と定義している.終始一貫している個人本来の姿であり続けることが,大変重要である.「わたしが思うわたし」と「間質性肺炎のわたし」とが,重なり合う部分が多いほど自己一致しており,重なり合う部分があまりなければ自己不一致の状態である.自己不一致は,病いにより,わたしが思うわたしとのずれが大きくなり,自我(わたし)が不安定となる18).

加えて,筆者は,在宅酸素療法の自己管理中の療養者への看護実践を通して,療養者の自己価値に関する仮説を立てている.それは,自己価値の随伴性である.自尊感情には自然と生じる自尊感情と,随伴性自尊感情の2側面がある.自然と生じる自尊感情(true self-esteem)は,ただ自分らしくいることにより生じるものであり,随伴性自尊感情(contingent self-esteem)は,自己価値の感覚が何らかの基準に依存(随伴)して生じるものである19).在宅酸素療法が導入され,“在宅酸素療法が必要な体になっても,自分自身は何ひとつ変わらない”と受け止めている療養者は,吸入酸素流量の値に左右されずに,自分に必要な処方指示量を吸っていると考えられる.一方,“生活に酸素を要するこんな体になってしまった.情けない”と受け止めている療養者は,吸入酸素流量が低ければ低いほど自分に価値がある,という思考となるため,酸素吸入を指示通り行うことが難しくなると考えられる.したがって,生活に酸素を要する身体になったとしても,人の価値は何も変わらないことを支える援助が重要である.具体的な援助には,語りの傾聴により気持ちの表出を促すことや,その人固有の物語であるライフレビューを援助に活かすことなどがある.

看護師は,看護基礎教育においてロジャーズの来談者中心療法(積極的傾聴,共感的理解,反復,受容[受容とは,異なる意見を受け入れるのではなく,異なる意見であっても相手自身の考えとして受け止めること])を学修している.傾聴後,療養者の語りを「~という体験をされたのですね」と要約して伝えると,相手に話を聴いていると伝えることに役立つ20).

7. 家族支援重要他者とは,個人と密接な関係をもつ人を指し,家族は重要他者である.個人の自己概念は,重要他者に支えられており,また,自己(自分)とは,常に他者からのフィードバックを通して理解されるものである21).したがって,療養者にとって身近にフィードバックを返す存在である重要他者は,療養者の自己を支える上で重要な存在であるといえる.

間質性肺炎療養者の家族は,療養者と辛い思いを共有しており,喪失体験を繰り返している.また,療養者に在宅酸素療法が必要になった時,家族が病状の進行や命の期限などを受け止めきれず,在宅酸素療法を受け入れられないことがある.このような陰性感情の根底には悲嘆があり,家族の在宅酸素療法への陰性感情は,療養行動のアドヒアランスに影響を及ぼす.重要他者である家族の根底にある感情や体験に耳を傾け,背景を理解して行う援助は,療養環境の調整において重要である.療養者と家族とで面談する場合は,在宅酸素療法により再獲得した日常生活行動に焦点をあてながら傾聴し,自己効力感を強める関わりを行う.また,夫婦,そして家族のパワーバランスを観察しながら関わり,時には家族のみと面談するなどの調整を行いながら援助する.

8. 間質性肺炎療養者へのエンドオブライフ・ケア(終末期看護)について間質性肺炎は,死の恐怖を凌駕するほどの呼吸困難感への苦痛を抱えることがある.薬物療法による症状緩和,負担(感)を与えない生活動作の援助,労作時の酸素流量やデバイスの変更,および酸素流量計など医療機器から聞こえる音への配慮に加え,看護師が療養者と家族に関心を向け,時間と場を共にすることも援助となる.また,療養者自身が自分でできる(統制できる)ことを見つけ,それを実施できる環境を提供することが重要である.自己統制は,病いにより揺らぐ自己概念を支えることに役立つ.

非がん性呼吸器疾患の緩和ケアガイドライン202112)では,ILDの終末期定義の例を「数か月以上にわたって息切れや衰弱のため他者による支援に依存している,かつ少なくとも次の2項目を満たす」としている.その項目とは,「直近の1年間で2回以上の増悪や感染による呼吸器関連入院,安静時SpO2<88%,身体活動性低下(6分間歩行距離<212 m),肺高血圧症,FVCが予測値の50%未満あるいは過去6か月間で%FVC>10%もしくは%DLco>15%の低下,進行性もしくは新たに診断された重篤な併存症」,である.また,非侵襲的陽圧換気療法(non invasive positive pressure ventilation; NPPV),ネーザルハイフロー(high flow nasal cannula; HFNC)を用いる場合,非がん性呼吸器疾患緩和ケア指針では,療養者の希望,治療目標をもとにゴールを決めて実施するとしている12).

9. 鎮静鎮静の実施については,倫理的意思決定22)に基づく検討が役立つ.倫理的意思決定とは,本人,家族,医療者など関係する人々の価値の対立を倫理的ジレンマととらえ,対立を調整し,援助を検討するものである.呼吸困難に苦しむ療養者本人と,それを見ていられない家族,そして医療者の思いを共有しながら検討する.医療者が「その苦痛は治療抵抗性であるか」を検討する時,その現象を見ている医療者自身の感情を客観的に捉えることも重要である.

また,持続的な深い鎮静を開始する場合,開始前に療養者が語ることのできる時間をとることが重要であると考えられる.この時に語られた言葉は,家族や医療者等,関わった人々を支えていく言葉となる可能性があると思われる.

10. 予期悲嘆とグリーフケアグリーフケアとは,重大な喪失に直面し,大きな悲嘆を抱えている人々への援助をいい,死別に限定されるものではない.現在では,死別に伴う喪失を体験している人々への援助として一般的に使われている.呼吸困難を間近で見続ける家族の疲労は大きく,予期悲嘆への援助やグリーフケアが重要である.ACPは,療養者と家族,ならびに医療者とが,例え短時間であっても場と時間を共にしながら対話を継続するため,予期悲嘆への援助に役立つと考えられる.

グリーフケアは,死別を経験した人への病的な影響の予防や,複雑性悲嘆にある人の発見に役立つと考えられている23).グリーフケアは,傾聴による気持ちの支援や思い出を共有する情緒的サポート,日常生活の問題に対する直接的な援助である道具的サポート,相談窓口などの情報提供を行う情報的サポート,抑うつの発見や専門的治療への紹介などの治療的介入がある23).また,グリーフケアは,情緒的な面および日常生活が負担となることへの援助を含む.

本稿では,慢性看護の概念や看護理論,ならびに間質性肺炎療養者と家族への看護について解説した.看護実践を積み重ねながら,間質性肺炎療養者とその家族の生活の質の維持,向上への支援が必要である.

本論文発表内容に関して特に申告すべきものはない.