2022 年 41 巻 3 号 p. 95-104

2022 年 41 巻 3 号 p. 95-104

本ケースでは,小柳建設株式会社がマイクロソフト社との協業で複合現実(MR)技術をもちいて展開した新たなデジタル・サービス化をとりあげる。本技術により,工事の発注者,請負の施工者,設計者などの関係者が遠隔からも一堂に会し,実物大(ヒューマンスケール)で,工事の設計から竣工までの見たい場所を安全に歩き回り,意思疎通できるようになった。通常,デジタル・サービス化の多くは,顧客ニーズへのよりよい適応のために展開される。しかし,本ケースでは,経営者の内部顧客志向によってデジタル・サービス化が展開された。この内部顧客志向は,同社の経営理念そのものである。経営者は,偶然見つけたこの技術を,まさに自分たちのための技術だと直感的に確信し,リスクを覚悟で導入を即決した。デジタル・サービス化のパラドクスの乗り越えを可能にしたのは,迅速に顧客のネガティブな反応を察知し戦術転換できる組織体制にあった。経営陣は,本DXは経営理念実現のための手段のひとつと位置づけており,顧客体験の向上はもとより,業界のあたりまえとされてきた長時間労働の改善や,3Kイメージの払拭に挑戦している。

A case study was performed to examine the new digital service developed by Oyanagi Construction in collaboration with Microsoft Corporation using Mixed Reality technology. With this technology, the contractor, buyer, engineer and other related parties can meet remotely and safely “walk around” and communicate with each other within full-scale (human-scale) models of construction projects, from the beginnings of the design process through to the completed construction. Digital servitization is normally used in response to customer needs, in order to better adapt and survive in a competitive marketplace. However, in this case, digital servitization was a natural outgrowth of the management philosophy of the company through its internal customer orientation (i.e., attempts to maximize employees’ satisfaction and safety). The president came across the DX technology by accident and became convinced that it was perfect for the company’s internal customer needs. The decision was then made to introduce the technology immediately, despite the potential economic risks involved. Thereafter, the company was also able to overcome the paradox of service digitalization thanks to their organizational structure, which was sufficiently sensitive to customer resistance, and flexibly adapt its strategic priorities within the context of customer communication. The management team has positioned DX as one of the means to realize its management philosophy. The team is taking on the challenge of improving the customer experience and the long working hours that have been the norm in the industry, thereby erasing the “3D” (Dirty, Dangerous and Demanding; Japanese: “3K”) image.

Holostructionで1/100スケールにて工事(左)の完成形の道路の斜度などを確認する(右)

出典:小柳建設株式会社

本紙では,規則や基準を多く有する建設業において,業界にデジタル化の影響を及ぼすに至る,小柳建設株式会社のデジタル・サービス化1)によるデジタル・トランスフォーメーション2)(DX)をみていく。小柳建設株式会社は,創業1945年,資本金3億円,従業員数約257名,売上77億円の,建設工事の請負,企画,設計,監理およびコンサルティングを行う企業である(2020年4月1日現在)。現在の社長の小柳卓蔵氏は2008年に金融業界から家業の小柳建設に移り,2014年に三代目代表取締役社長に就任した。同社は,2017年にマイクロソフト社との協業によるMR(複合現実)技術を導入し,デジタル・サービス化を行った。同社は,デジタル・サービス化のパラドクスを乗り越え,さらに進化を続けている。2020年からはアプリケーション使用のサブスクリプション・サービスを開始し,2021年には技術普及に向けて,レンタル業者を仲介とした,機器のレンタルを開始している。

サービス事業の拡大に向けた努力は,企業規模にかかわらず世界中の企業で行われている(Gebauer, 2008; Kowalkowski, Gebauer, & Oliva, 2017)。サービス化は,成長と競争優位性のために製品企業のサービス化の推進(Baines et al., 2017)など,研究者により複数定義される。本紙では,サービス化を,サービスの注入3)と弁別した製品中心のビジネスモデルとロジックから,サービス中心のアプローチに移行する変革プロセス(Kowalkowski, Gebauer, Kamp, & Parry, 2017)とする,アプローチの移行も伴うサービスの変革プロセスと定義する。

通常,製造に携わる企業のサービス化は,顧客ニーズへのよりよい適応のために展開される(Baines, Bigdeli, Sousa, & Schroeder, 2020; Brady, Davies, & Gann, 2005; Kohtamäki, Einola, & Rabetino, 2020; Kohtamäki, Rabetino, & Einola, 2018; Oliva & Kallenberg, 2003)。そして,サービス化のゴールは外部顧客の価値創造プロセスであり,外部顧客の利用価値の向上をビジネスの起点とすることが経営者意思決定のポイントと指摘される(Kowalkowski, Gebauer, Kamp, et al., 2017)。しかし,本ケースは,内部課題である人手不足,生産性の向上,および,従業員の負担軽減などの,内部顧客志向4)にもとづいてサービス化が実現した。

企業は,大きな財務的可能性があるにもかかわらず,デジタル化による価値の充当に関して苦戦する(Kohtamäki, Parida, Patel, & Gebauer, 2020)。時間の経過とともにIT投資の生産性が問題視され(Brynjolfsson & McAfee, 2011),企業の収益にとって,デジタル化とサービス化の効果的な相互作用がなければ,製造にかかわる企業はデジタル化のパラドックスに直面する(Kohtamäki, Einola, et al., 2020)。このようにサービス化の実走は容易ではないが(Oliva & Kallenberg, 2003),サービス化の推進力の文脈,およびプロセスについて明らかにしている既存研究の少なさも指摘されている(Baines et al., 2020)。

本事例は,先行研究で示されてきた,サービス化の展開,および,パラドクスの乗り越えとは異なる様相がうかがえる。ゆえに,本事例における経営者の意思決定や組織変革プロセスに注目し,新たなDX実現の方途を探索する。本紙は,2018年12月から2021年6月の間,小柳卓蔵氏,専務取締役中靜真吾氏,統括経営管理部部長兼innovation推進部部長和田博司氏,innovation推進部サブリーダー吉田康氏,および,国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所の事業対策官,DX推進マネージャー南健二氏に(所属・役職当時),平均90分,複数回の直接面談での取材によるものである。

小柳社長の行動の源泉は,経営理念に謳われている「全従業員とその家族の物心両面の幸福を追求」であり,建設業界の3K(キケン・キツイ・キタナイ)イメージや長時間労働環境を変え,建設業界全体への啓蒙を志している。その一環として,このデジタル・サービス化を始める約2年前には,「IT化」を断行しデータの保管と社内コミュニケーションの方法を変えた。

社長は,無駄な会議や電話,そして,形式だけのメールをやめ,そのかわりにビジネスチャットを導入した。ビジネスチャットの導入直後は,チャットの経験がなく,ついてこれない社員も多かったという。そこで社長は「メールでの報告は一切見ない」と公言し,トップダウンでビジネスチャットの使用を義務付けた。これにより,結果的に社員のITリテラシーの向上や慣れを引き出したと2つの部門の部長を兼務する和田氏は回想している。この時の社長の対応は後の土台を築いたと考えられる。

このIT化の過程の海外視察で,社長は,そのもととなる技術のデモンストレーションに偶然出会い,導入を即決している。それは,デジタル・サービス化構想が前提にあったわけではなく,経営理念実現への課題意識によるものであった。

本紙のインタビューでは,小柳社長のみならず,すべてのインタビュイーから「経営理念」が自然に頻繁に出てきた。同社の経営理念が,現在のように浸透するまでには,社長をはじめ,経営陣のさまざまな試行錯誤があった。

まず社長は2012年に,経営理念を「ちょっと何を言っているかわからなかったんで」と,その心は変えず言葉を変えた。「事業を通じて人類・社会の進化・発展に貢献すると同時に,全従業員とその家族の物心両面の幸福を追求し,誇りをもって会社を後世に伝えるものとする」と改め,「経営哲学手帳」も作成した。

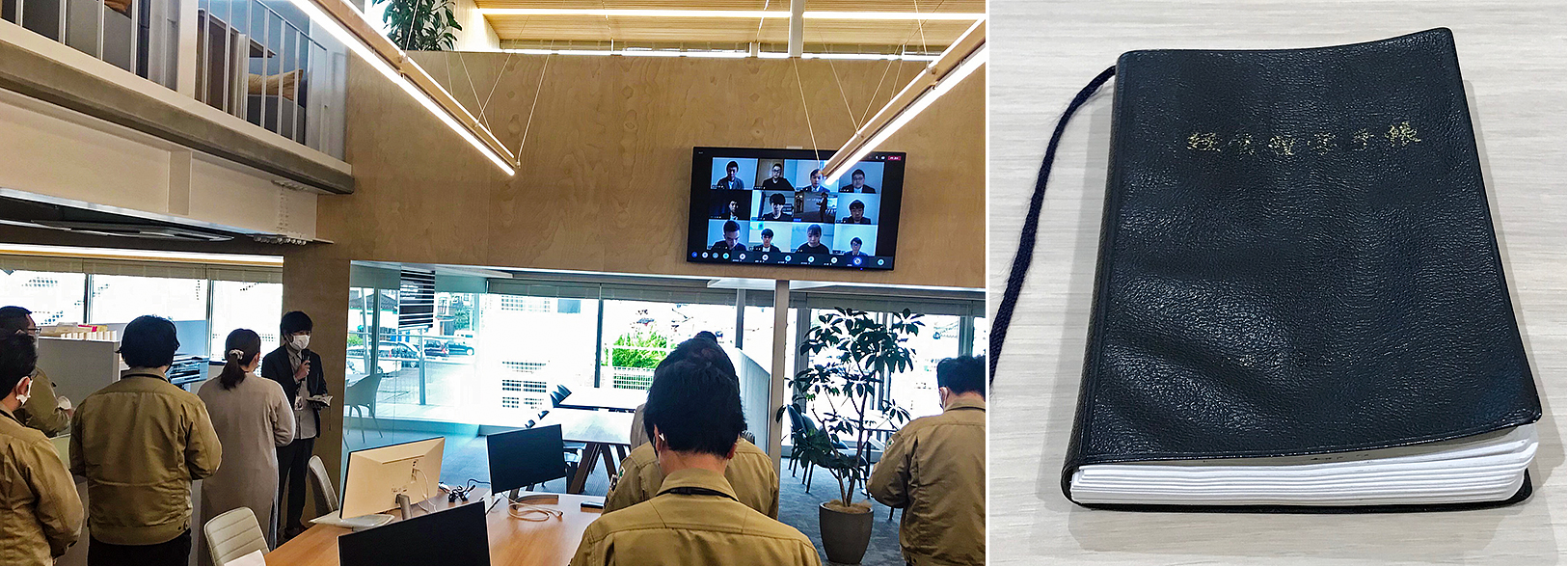

何年もかかって,経営理念が浸透し始めた分水嶺は,当時のミドルマネージャーが理念を腹落ちさせ,社員に広げるようになってからである。そのひとりである,現在,専務取締役の中靜氏は,毎朝15分,経営理念にまつわる経験談を交替で社員から話してもらい,それにコメントすることを約10年続けている(図1左)。表紙の文字が見えなくなっている中靜氏の経営哲学手帳がその日々の積み重ねを物語る(図1右)。

朝礼風景(左)と経営哲学手帳(右)

出典:小柳建設株式会社

この技術を導入した後,小柳氏は一年をかけて経営層を中心に組織を変えた。デジタル変革に適応するためには,組織変革の必要性が指摘される(Eggers & Park, 2018)。しかし,同氏が行った組織変革は,デジタル変革への適応を目的にしたものではなく,ここでも,「社員の働きやすさ」を志向したものであり,自分で判断して動けるための権限移譲の促進を意図した組織人事であった。

次節で実際のデジタル・サービス化の内容ともたらされた変化について述べる。

2. デジタル・サービス化の内容同社のデジタル・サービス化は,マイクロソフト社との協業によるMR(複合現実)技術で実現した。マイクロソフト社のHoloLens(ホロレンズ)を活用し,Holostruction(ホロストラクション)と命名された。

この技術は,建造物の3次元モデル・CADデータなどを現実空間に投影できる。建設生産プロセス(調査・測量から設計・施工・検査・維持管理)のすべてのデータを可視化でき,3次元データに過去・現在・未来を加えた4次元データを投影し,施工前から施工後まで,見たいタイミングで情報共有ができる。今までは別個に保管されていた工程ごとの書類は統合され,指でタッチすると画面に映し出される(図2左)。

遠隔地を含む複数人でのHolostructionをもちいた工程確認,作業シミュレーション

出典:小柳建設株式会社

実物大(ヒューマンスケール)で,見たい場所を歩き回って,360度どの角度からも3次元で確認することができる。事前に傾斜を体感し,機材や大型の機器を置く場所のシミュレーションもできる。打ち合わせをする者が遠隔地にいても,アバターで参加し,各自の視線はレーザーポインターで示され,どの角度からどこを見て何について話しているのかがわかる(図2右)。

3. 量と質を改善した顧客体験:「待ち」と「齟齬」の最小化国土交通省の南氏によれば,Holostructionを利用した最大のメリットは,無駄な「待ち」の期間がなく一堂に会して臨場感を共有できることである。もちろん現場を直接確認する必要はあるが,細かなことで,発注者と請負の施工者,設計者や測量会社などの各関係者が齟齬なく意思疎通しなければならないことの方が多くある。従来は,一堂に会すために,多くのスケジュール調整と待ち期間があるのが普通だった。現在は,この技術により,普段いる場所から打ち合わせに参画できるため,無駄な待機がなくなった。さらに,実物大で見たい工程を歩き回ることができることで,臨場感をもって,さらに経験値にあまり左右されず,齟齬のない意思疎通が可能になっている。その結果,工事の手戻りを防ぐことにつながる。

この技術を用いた同社顧客施工業者では,排水管施工前の協議や2次製品選定協議のための移動コストが無くなり,30%の経費削減効果があった。また,他の大手施工業者では,完成状態の共有のための模型の作成が不要となり,数百万から数千万円の経費節減効果が確認できている。

今までもデジタル化されたデータが存在していたが,それは統合されておらず,結局のところデータを活用できていなかった。この技術でデータを統合できることで,例えば修繕計画の際に,前回の状況にもとづいて計画が立てられる。検査の際には,すぐにエビデンスを探せる。現地での測量データや,ドローンでスキャンしたものを入力し,日々の進捗管理や品質管理もできる。

肝心の内部の変化は,2019年度には,社員1人当たりの月の平均残業時間は前年の約半分になっている。残業時間は,2015年度6.3時間,2016年度5.3時間,2017年度7.2時間,2018年度7.5時間,2019年度3.6時間に減少した。一方,社員の平均給与は増加している。このように,現在は,内外の顧客共に変化を実感できている。しかし,新たな技術導入の決断は不確実性を有し,当時,社長にとって決断は容易ではなかったと思われる。次項で社長の意思決定がどのようになされたのかをみていく。

4. 社長の意思決定現実的には,中小企業の経営者の意思決定には社運がかかることも多く,不確実な投資リスクは避けたいものだ。また,人手不足に悩む多くの中小企業5)は,社内が疲弊していることも多く,新たな挑戦よりも現状維持に注力せざるを得ないのが実情である。

小柳建設も人手不足の問題は抱えていた。社長は,まずIT化を進めた。IT化をすすめる過程の出張先で,Holostructionのもとになる複合現実技術のデモンストレーションにたまたま出会った。「まさに建設業のためにある技術だ」と社長は確信し,その場で導入を即断即決した。偶然の出会いで,即断即決できる理由は,その根底に先述の働き方改革への強い意志があるからだ。リスクテイクができたことについて,小柳社長は,「もしだめならそれは自分の責任ですよねってだけです」と回答した。

不確実性の高まる近年のマーケティング施策において,起業家精神研究から発展したエフェクチュエーション理論6)(Sarasvathy, 2001)の有効性が述べられている(Kuriki, 2015, 2018)。同様に,この理論は,製造業の革新的なサービス化の変革プロセスにおいても,リスクと不確実性の制御行動の説明に用いられている(Cui, Su, Feng, & Hertz, 2019)。サービス化を実現できる企業は,特定の意思決定の文脈に応じて,このエフェクチュエーションモデルと因果的な意思決定モデルを切り替える能力を有しており,それは企業規模に依存するのではなく,むしろ意思決定の文脈に依存する(Hauser, Eggers, & Güldenberg, 2020)。

因果的な「if only」思考ではなく,半事実的な「even if」思考が,起業家の意思決定において重要なメカニズムだという(Sarasvathy, Forster, & Ramesh, 2020)。社長の回答からは,そのリスクをとった意思決定は,「even if」思考の実践といえる。着目すべき点は,「社員の物心両面の幸福の追求」を目指す経営理念の実現に向けた同氏の意思と覚悟が本事例のDXの根底にあることだ。

不確実性に腹をくくって挑む経営者の強い信念が伝わる一方で,冷静に自身やその責任はメタ認知されている。この強い意志と覚悟によってもたらされたデジタル・サービス化の決断が,どのように具現化されたのか。次項では,デジタル・サービス化の実走までの組織変革のプロセスに着目していく。

サービス化に向けた組織変革の要因には,組織の内部要因と外部要因の両方が挙げられている(Hatch, 2018)。デジタル・サービス化に向けた企業の戦略的移行を完全に理解するためには企業の内部要因と外部要因の両方を考慮する必要がある(Coreynen et al., 2020)。しかし,それらの内容がどのような文脈のもとで発生するのかは,まだ不透明であるとし,Baines et al.(2020)は,高度なサービス化への変革プロセスについて,サービス化が成熟する4段階,そして,サービス化の進行に影響を与える文脈的な要因として,5つの内外の力の要素を挙げている。

4段階とは,(1)探索:機会が存在すると確信するまで,先進的なサービスを介して競合することの概念や意味合いを探索し発見する。(2)エンゲージメント:その可能性が組織内に受け入れられるまで,先進的なサービスを評価し,実証する。(3)拡大:組織内で大きな価値が発揮されるまで,先進的なサービスの革新と導入の規模とスピードを高める。(4)開発利用:ビジネスに悪影響を与えない限り,先進的なサービスポートフォリオのイノベーションと提供を最適化することである。

5つの内外の力とは,(1)顧客プル:進行に影響を与える市場環境に関する外部コンテキスト要因。(2)組織の準備:探索と関与の段階に影響を与える組織の内部的なコンテキスト要因。(3)組織のコミットメント:すべての段階を渡って機能する共通の内部要因。(4)技術プッシュ:進行に影響を与えるデジタルテクノロジーに関する外部コンテキスト要因。(5)価値ネットワークのポジショニング:進行に影響を与える価値ネットワーク構造に関する外部コンテキスト要因である。特に,組織の準備は最初の2段階の探索とエンゲージメントに影響し変革が効果的に始まること,および,組織のコミットメントは全体の流れに大きく影響する(Baines et al., 2020)。

本ケーススタディでは,Baines et al.(2020)のモデルをマトリクスにし,本ケースと照合することで,鍵となる組織変革のプロセスとDXの促進要因の抽出を試みた(表1)。

Baines et al.(2020)のサービス化モデルの視点を用いた変革プロセスのマトリクス

出典:筆者作成

デジタル・サービス化は立候補制でプロジェクトチームを立ち上げ進められた。応募してきた約30名がプロジェクト・メンバーとなり,プロジェクト・リーダーは,専務であり土木の技術者である中靜氏が担った。当時システム担当としてプロジェクトにかかわり,現在はinnovation推進部部長の和田氏は,成功の要因について次の点を挙げている。現場が主役で,ITシステム担当はサポート役に徹したこと,プロジェクトはボトムアップで実走され,現場の人が使いやすいシステムやデザインを重視して設計されたことだ。全員が「現場の人が楽になるためになにができるか」を共通の認識としていた。

総務所属のシステム業務は,後にinnovation推進部として独立し,また,新技術の認知拡大のために広報部門も新設された。2014年IT化宣言,2015年クラウド化推進,2016年デジタル・サービス化実現に向けたHolostructionプロジェクト始動,2017年Holostruction記者発表,2018年株式会社Holostruction設立,2020年年末には,技術の拡販にむけ,タブレットやスマートフォンでもHolostructionをアプリケーションとして使用できるようにした「Holostruction β版」を発表した。これは,導入企業の初期投資が少なくて済み,直感的に操作でき,データ量も多い。2018年に株式会社Holostructionを設立したのは,同業他社もアプリケーションとして本テクノロジーを利用しやすくするための動きである。結果的に,DXによって,同社の価値ネットワークのポジショニングは,業務下請業者から発注者の課題解決者に変化している。

結果だけみると順風満帆に事が運んだようであるが,全く問題なくデジタル・サービス化が実現したわけではなく,早期の段階で壁に遭遇している。

デジタル化とサービス化の効果的な相互作用がなければ,製造業はデジタル化のパラドックスに直面するといわれている(Kohtamäki, Einola, et al., 2020)。では,その効果的な相互作用とはなにを指すのか,どのように乗り越えたのか。次項ではパラドクスの乗り越えのプロセスをみていく。

いざサービス化にこぎつけても,サービス・パラドクスといわれる,サービス化でのサービス提供の増加とコストに対して,コストにみあう利益が生まれない壁がある(Gebauer, Fleisch, & Friedli, 2005; Gebauer, Fleisch, Lamprecht, & Wortmann, 2020; Kohtamäki, Einola, & Rabetino, 2020; Kohtamäki et al., 2018)。

小柳建設もその例外ではなく,最初は二重の作業になるのは想定内だったが,壁に直面したのは,前章の「顧客プル×エンゲージメント」の早い段階で現場が察知した。2017年にHolostructionプロトタイプの発表を行い,記者会見を通じて広く顧客にアプローチした。しかし,顧客の反応は芳しくなく,思いのほか官公庁の反応は今ひとつだったと和田氏は述べている。それは,Holostructionの複合現実技術が身近なものではなく,“本当にそんなことができるのか”と,新しい技術に対する懐疑的な反応だった。さらに,既存の手順や様式がルール化されていることもその阻害要因であり,過去の選択により現在の意思決定が制約されることを意味する経路依存性が在ることは否めない。

そこで,早期のうちに経営者を含めプロジェクトチームで話し合い,アプローチ方法を改めることにした。再考の結果,ルール策定側の国土交通省と優先的にコミュニケーションを強化した。それが功を奏したと考えられる。後に同社の取り組みは,国土交通省の発行する,「国土交通白書」令和元年度版に掲載され,同省からの視察を迎えるなど変革の波紋を広げている。現在では,COVID-19の影響もあり,国土交通省の担当管轄地区である北陸地方整備局の各事務所から,リモートでの業務や検査についての相談が増えている。業界全体ではITリテラシーがデジタル・サービス化に追い付いていないことが,今後の重要な課題といえる。

既存研究では,サービス化のパラドクスにかんして,デジタル化とサービス化の相互作用と利益は中程度のサービス化では収益が下がり,高度なサービス化によって収益が上がるU字を描くと指摘する(Kohtamäki, Parida, et al., 2020)。しかし,本ケースからは,サービス化の程度の検討だけでなく,そもそもの顧客ターゲットや戦術を再検討する必要性と,同時に不変の至上命題を社内で共有できている重要性が示唆された。

DXは,製造プロセスに付加価値をつける技術プッシュに関連付けられるが(Frank, Mendes, Ayala, & Ghezzi, 2019),本事例からは,初期段階での顧客ターゲットの見直しの重要性が示唆される。さらには,パラドクス乗り越えの鍵は,そのような微調整を素早くできる組織体制にあると考えられる。

具体的には,3つのDX促進要因が考察される。1点目は,組織変革の方法とタイミングである。デジタル・サービス化の導入以前・導入時・導入後など,段階を踏んで,異なるアプローチで変革を遂行する。導入前は経営陣のトップダウンで,適応環境をつくり,実走の前後はボトムアップで進める。導入後は,環境の変化に適応した組織構成と評価制度の再構築と権限移譲を行なう。このような適切なステップとアプローチの組み合わせが有効である。

2点目は,前出のように,早い段階で,顧客コミュニケーションの是非の検討と修正である。建設業に限らず新たなデジタル・サービス化で利益をあげるには,既存の業界のルールを刷新し自身が適応する選択以外に,適切な顧客をみつけることも肝要である。

3点目は,ドラスティックな変化を遂げる反面,根底にある理念を一貫させ共有することである。小柳建設では,先述のように経営理念が社員の私ごとになっている。「全従業員とその家族の物心両面の幸福」を志向して「どうしたら現場が楽になるか」を,システム担当者も自分事として追求していた。社内には,社長をはじめとした経営陣が社員を思う内部顧客志向と,その中でもシステム担当が現場を思う二重の内部顧客志向が循環し,プロジェクトが進んでいた。

上記の3点はすべてがつながっており,どれもDXの実現には不可欠であったと考えられる。例えば,もし,実走時にボトムアップで情報が流れるようになっていなければ,「思いのほか反応が鈍かった」と回顧された担当者が肌で感じた顧客の反応の鈍さを黙認しながら,外部顧客とのコミュニケーション方法を調整することもなかったか,顕在化するまで戦術を変更しなかったであろう。

小柳建設株式会社では,「いい仕事は家族との時間もつくる」スローガンが掲げられている。3Kを外注や根性で解消するのではなく,デジタル技術で,根本的な3K要因の解消に挑戦している。「休日も少なく毎日帰宅時間も遅い」建設業界の“あたりまえ”が今,覆されつつある。

本ケースの調査では,小柳建設株式会社の小柳卓蔵社長,中靜真吾専務,和田博司部長,吉田康サブリーダー,そして,国土交通省の南健二氏に多大なご協力をいただいた。また執筆に際して,澁谷覚先生には貴重な助言を賜った。ここに記して深く感謝申し上げたい。本調査はJSPS科研費JP19K13771の助成を受けて進められた。

石塚 千賀子(いしづか ちかこ)

博士(学術)。新潟大学経済科学部経営学科特任助教。