2020 年 1 巻 1 号 p. 23-30

2020 年 1 巻 1 号 p. 23-30

顧客志向と販売志向が,異なった客観的な業績指標(客単価,販売客数)に対しそれぞれどのように作用するかを,個人・集団効果の両面から検証した。国内アパレルチェーンの391店舗に勤務する1,572名の大量サンプルを用いた検証の結果,2つの志向はそれぞれ異なった業績への効果を有することが明らかになった。すなわち,客単価に対しては顧客志向のみが寄与し,販売志向による有意な効果は認められない。反対に,販売客数に対しては販売志向が影響を与えていたが,顧客志向の寄与は特に確認できなかった。さらに,販売志向については集団効果が認められたものの個人効果はほとんどなく,反対に顧客志向は集団効果よりも個人効果の方が強かった。これらの事実から,2つの志向が業績に影響を及ぼすメカニズムは同一とはいえないことが示された。

This paper empirically examined to what extent customer orientation and selling orientation affect objective criteria (the average customer spend and the number of sold customers) at both the individual and group level. The data of 1,572 salespersons from 391 stores in a Japanese apparel chain revealed that the two orientations had different effects on objective performance. That is, customer orientation significantly affected the average customer spend, while no significant relationship was found on the number of sold customers. In contrast, selling orientation had an effect on the number of sold customers but not on the average customer spend. In addition, there was a group effect but almost no individual effect of selling orientation. On the contrary, customer orientation had a stronger individual effect than a group effect. From these facts, it is concluded that the mechanisms responsible for these orientations impacting performance are not the same.

サービスを主体とする企業活動において,販売員のスキルを高めることは最も重要かつ挑戦的な課題のひとつである(Churchill, Ford, Hartley, & Walker, 1985)。このスキルを理解するために,研究者らは販売員の行動や認知の違いに着目したさまざまな概念を提案してきた。なかでも最も広く用いられてきた概念といえば,Saxe and Weitz(1982)が提案した,顧客志向(customer orientation [CO])と販売志向(selling orientation [SO])であろう(Leigh, Pullins, & Comer, 2001)。ところが,これらの志向は販売員の業績にごくわずかな影響しか及ぼさないことが指摘されている。Jaramillo, Ladik, Marshall, and Mulki(2007)のメタ分析によれば,顧客志向と販売志向は業績の分散のおよそ2%を説明する力しか有しておらず,客観的業績指標を用いると1%を切るという。Franke and Park(2006)によるメタ分析でも,顧客志向と客観的業績指標との間には有意な関係がみられなかったと報告されている。

概念の存在意義すら揺るがしかねないこれらメタ分析の結論の背景には,それらが基礎とする実証研究に共通の問題が潜んでいることが関係していると考えられる。そのひとつは,これらの実証研究において客観的業績として使われている指標が,売上に関するもの(契約件数,売上高等)に偏っていることである。顧客志向と販売志向がそれぞれ異なる効果を有するならば(Jaramillo et al., 2007),業績指標を変えるだけで両志向の効果性を見出せる可能性がある。もうひとつの問題は,集団の効果が考慮されていないことである。既に多くの研究者が,組織で共有された顧客志向が,販売員個人の認知や行動に影響を及ぼすことを指摘している(Boles, Badin, Brashear, & Brooks, 2001; Grizzle, Zablah, Brown, Mowen, & Lee, 2009)。しかしながら,個人変数と組織変数の両面から調査した実証研究は極めて少ない(Liao & Chuang, 2004)。また,両志向を同時に検討した研究についても,後述する測定尺度の問題も手伝って,ほとんど存在していないのが現状である(Guenzi, De Luca, & Troilo, 2011; Jaramillo et al., 2007)。さらなる指摘を加えるならば,これらの実証研究の多くはサンプル数の点で十分とはいえない。Jaramillo et al.(2007)のメタ分析は17の研究を基礎としているものの,最も多いサンプル数でも402にすぎない。

そこで本論では,販売員の顧客志向と販売志向が異なった業績指標(客単価,販売客数)に対しそれぞれどのように作用するかを,個人・集団効果の両面から再検証することを目的とする。国内アパレルチェーンの391店舗に勤務する1,572名の大量サンプルを用いることで,サンプルの同質性ならびに分析結果の高い信頼性の同時追求を狙う。

顧客志向と販売志向は,Saxe and Weitz(1982)によって提唱された販売員の個人特性を示す概念である。このうち顧客志向は,他者に関する関心(concern for others)に基づく下記の行為を含むもので,販売志向はその対概念だとされる。

①顧客が満足のいく購買意思決定を支援しようと望むこと

②顧客が自らのニーズに気付くことを支援すること

③顧客のニーズを満たすような商品を提供すること

④商品(サービス)について正しく説明すること

⑤騙したり操ったりするような手段を使わないこと

⑥高圧的な販売を避けること

Saxe and Weitz(1982)は,顧客志向に関する12項目,販売志向に関する12項目から成る質問項目を開発し,主成分分析を行ったところ,すべての項目に正の因子負荷量をもつ第1因子と,顧客志向と販売志向の項目で因子負荷量が正負に分解される第2因子を発見した。上記結果をもとに,顧客志向を測定するための12項目のスコアと,販売志向に関する12項目の反転スコアの総和を求め,これを顧客志向と販売志向が対立軸をなすSOCO尺度だとした。

このSOCO尺度の操作化には大きな疑念が残る。図1は,Saxe and Weitz(1982)の分析結果をもとに,上記24項目の因子負荷量を筆者がプロットしたものである。同図から明らかなように,顧客志向と販売志向を測定する項目同士の弁別性はお世辞にも良いとはいえない。たとえば,図中の楕円で囲った4項目は顧客志向と販売志向のどちらにも反応しておらず,おそらくは除外されるべき項目であろう。しかし,彼らはそれでも,顧客志向を想定して作った12項目すべてに正の得点,販売志向のそれに負の得点(反転値)を与え,単純加算する方法を提案しているのである。この操作化は,顧客志向と販売志向を1つの線上の対極に位置する連続体として捉えようとする彼らの強い意思の表れだといえる。

Saxe and Weitz(1982)が使用した24項目の因子負荷量

一方,Dunlap, Dotson, and Chambers(1988)は,主因子法による因子抽出後にバリマックス回転を加えると,独立した2因子が現れたことを報告している。前述のSaxe and Weitz(1982)の主成分分析でも2因子が確認された事実をふまえると,SOCO尺度は,本来は相互に独立で並行的な2つの連続体である顧客志向と販売志向を,単に合算したものである可能性が高い。Goat and Jaramillo(2014)やBoles et al.(2001)は,顧客志向と販売志向は基本的には独立な概念で排他的なものではないとし,販売志向のスコアを反転して算出する方法を使用していない。同様の考えに則った報告には,Brown, Mowen, Donavan, and Licata(2002),Harris, Mowen, and Brown(2005),Cross, Brashear, Rigdon, and Bellenger(2007),Guenzi, Georges, and Pardo(2009),Wachner, Plouffe, and Gregoire(2009),Guenzi et al.(2011),Bagozzi et al.(2012),Kadic-Maglajlic, Micevski, Arslanagic-Kalajdzic, and Lee(2017)等があり,近年の研究ではこのアプローチが主流だといえる。

以上の見解をふまえ,本論においても,両志向は相互に異なった2つの連続体を構成すると仮定した上で論を進める。

2. 個人変数としての顧客志向・販売志向既述の通り,顧客志向と販売志向の効果性を検討するためには,売上に関連する指標を用いるだけでは十分ではないと考えられる。そこで本論では,販売員の業績を,担当顧客の平均購入金額(以下,客単価)と担当顧客のべ数(以下,販売客数)の2つの側面から捉えることとする。

顧客志向が販売員の業績を高める理由は,高い顧客志向によって顧客からの長期にわたる満足を獲得し,それが顧客の購買行動を促すと考えられているからである(Saxe & Weitz, 1982)。サービスに満足を覚える顧客はそれによって高価な購買も厭わない傾向にあることから(Netemeyer, Maxham, & Lichtenstein, 2010),特に客単価に対し正の影響を与えると考えられる。一方の販売志向も顧客の購買行動を促すことが想定されているが,高い販売志向をもつ販売員の関心は顧客ではなく販売員自身(concern for self)にあるために(Saxe & Weitz, 1982),その販売活動が顧客満足に結び付かない可能性がある。その場合は,販売志向がもつ効果は購買の頻度を高めることのみに留まるだろう。以上の議論から,次の仮説を提示する。

仮説1a:顧客志向が高い販売員は,担当顧客の平均購入金額(客単価)が高い

仮説1b:販売志向が高い販売員は,担当顧客のべ数(販売客数)が多い

3. 組織変数としての顧客志向・販売志向Brown, Widing, and Coulter(1991)は,顧客志向や販売志向は,個人変数(販売員に固有な変数)のみならず,組織変数(組織で共有されることで発揮され,組織を離れると失われるもの)として受け止められるべきだと主張する。この組織変数が個人変数に影響を与えるメカニズムは,個人-状況理論によって説明される(see Grizzle et al., 2009)。組織や企業に体化された志向が販売員の行動指針となり,販売員個人の言動にも影響を及ぼすならば,個人変数としての顧客志向と同じ理屈で,組織変数としての顧客志向1)もまた,販売員の客単価を高めると予測できる。

他方で,組織変数としての販売志向に関する研究は未だ存在していないが,類似概念として財務的価値志向(financial value orientation)に関する報告がある(Flaherty, Dahlstrom, & Skinner, 1999)。業績を重視するこの志向を有する組織では達成すべき目標水準も高く,販売員はその期待に応えようと個人の業績を高めるように動機づけられると考えられる(Atkinson, 1958)。加えて,販売志向は衝動性(impulsiveness)に特徴づけられるために(Bagozzi et al., 2012),持続性をもった安定的な個人属性というよりは,組織の雰囲気に左右されやすい志向だと考えられる。以上の理由から,組織変数としての販売志向は,販売員の“頑張り”を周囲に示しやすい販売客数に対して,正の影響を及ぼすことが想定される。

仮説2a:顧客志向が高い組織で働く販売員は,担当顧客の平均購入金額(客単価)が高い

仮説2b:販売志向が高い組織で働く販売員は,担当顧客のべ数(販売客数)が多い

以降では,これら仮説の検証プロセスについて解説する。

実証研究は,既製服の企画・製造および小売店展開を行う大手アパレルチェーンA社に勤務する販売員を対象に行った。同社は,調査時点で社員数2,500名を超える大企業で,主力ブランドを含め5つのブランドを抱える。なお,同社では管理部門のみならず,店舗で働く販売員全員を正社員として採用している。

本論で用いるデータは,販売員の客観的業績と質問票調査2)に基づくデータである。前者については,A社で運用されているPOSに蓄積されたアーカイバルデータを用いた。後者は,調査月の初めに5ブランドの直営店全店(オープン直後の店舗は除く)の計447店舗に勤務する販売員1,915人に配布し,その5日後を回答期限の目安として回収した。欠損値が目立った一部の回答について再記入を促した結果,1,845名分の有効データが集まった(有効回答率96.3%)。本論ではこのうち,①調査月である12月3)に販売員の店舗間異動がなかったこと,②店舗に勤務するすべての販売員からの質問票が回収できたこと,③販売員の個人業績が入手できたことの3つの条件をすべて満たした,391店舗に勤める1,572名の販売員を分析の対象とした(ただし,顧客志向と販売志向の算出には,1,845名分すべての回答データを用いた)。

2. 従属変数A社では,POSを使って販売員ごとの業績が紐づけられるようになっており,そこから調査月である12月の客単価(顧客の一会計あたりの平均購買金額,単位千円),および販売客数(販売員による接客の結果,購買に至った顧客のべ数)の2つを収集した。後者については分布の歪みが大きかったため自然対数をとり,LN販売客数とラベリングした。

3. 独立変数本論では,個人水準変数と集団水準変数を同時に扱うマルチレベル分析を用いるため,独立変数や制御変数についてはそれぞれの水準で用意する。なお,本論でいう集団水準変数とは,店舗単位の変数をいう。

まず,個人水準変数としての顧客志向と販売志向は,Saxe and Weitz(1982)が開発したSOCO尺度を10項目に縮約したS.O.C.O.スケール短縮版(Thomas, Soutar, & Ryan, 2001)を筆者が翻訳したものを用い,5段階リッカートスケールにて測定した。例えば,顧客志向は,「お客様のニーズを理解しようと試みている」「商品の販売を通じて,お客様の悩みを解決しようと心掛けている」,販売志向は,「賢い人なら買わないような商品であっても,お客様が買いたいと思っていれば何でも売ろうとする」「お客様にできるだけ良い商品だと思ってもらえるように,商品の良い点ばかりを強調する」等の項目で測定される。主因子分析を行った結果,固有値1以上で2因子が見つかり,さらにバリマックス回転を施した結果,顧客志向と販売志向にそれぞれ対応する2つの次元が現れたため,この回転後の因子得点(回帰法で算出)をもって,販売員が有する顧客志向と販売志向の程度とした。集団水準変数としての顧客志向と販売志向は,これら個人水準変数を店舗単位で平均化して作成(ネスト)した。

4. 制御変数個人水準変数としての制御変数には,アパレル店員としての接客年数(A社以外も含む勤務月数を年数換算し,さらに対数変換したもの。以下,LNアパレル接客年数と呼ぶ),および幾つかの勤務形態を制御した。たとえば,特定の店舗に所属しながら他店舗の管理も同時に行うSV(スーパーバイザー)は,所属店舗で勤務する時間が少なく,販売客数などの業績指標は低くなると予想される。同様に,勤務時間の短い時短社員や入社直後の研修中の社員も業績に影響を与えると考えられるため,これらをダミー変数で制御した。集団水準変数としての制御変数については,店舗の売場坪数,店舗スタッフ数(時短社員については,8時間勤務を基準に人数換算した),およびブランド別のダミー変数(主要ブランドを基準)をそれぞれ投入した。

仮説は3つのモデルで検証する。モデル1と2は,顧客志向と販売志向をそれぞれ個人水準変数,集団水準変数として投入したものである。これらの変数はすべて全体平均中心化を施した。また,モデル3は両志向を集団水準変数と個人水準変数に分解したもので,この際の個人水準変数には集団平均中心化を施している。本データセットにおける級内相関係数ICCは,0.725(LN販売客数),0.838(客単価)であり,従属変数の分散のうち集団水準変数の分散が大部分を占めており,集団水準変数を投入することが望ましいと判断できる。

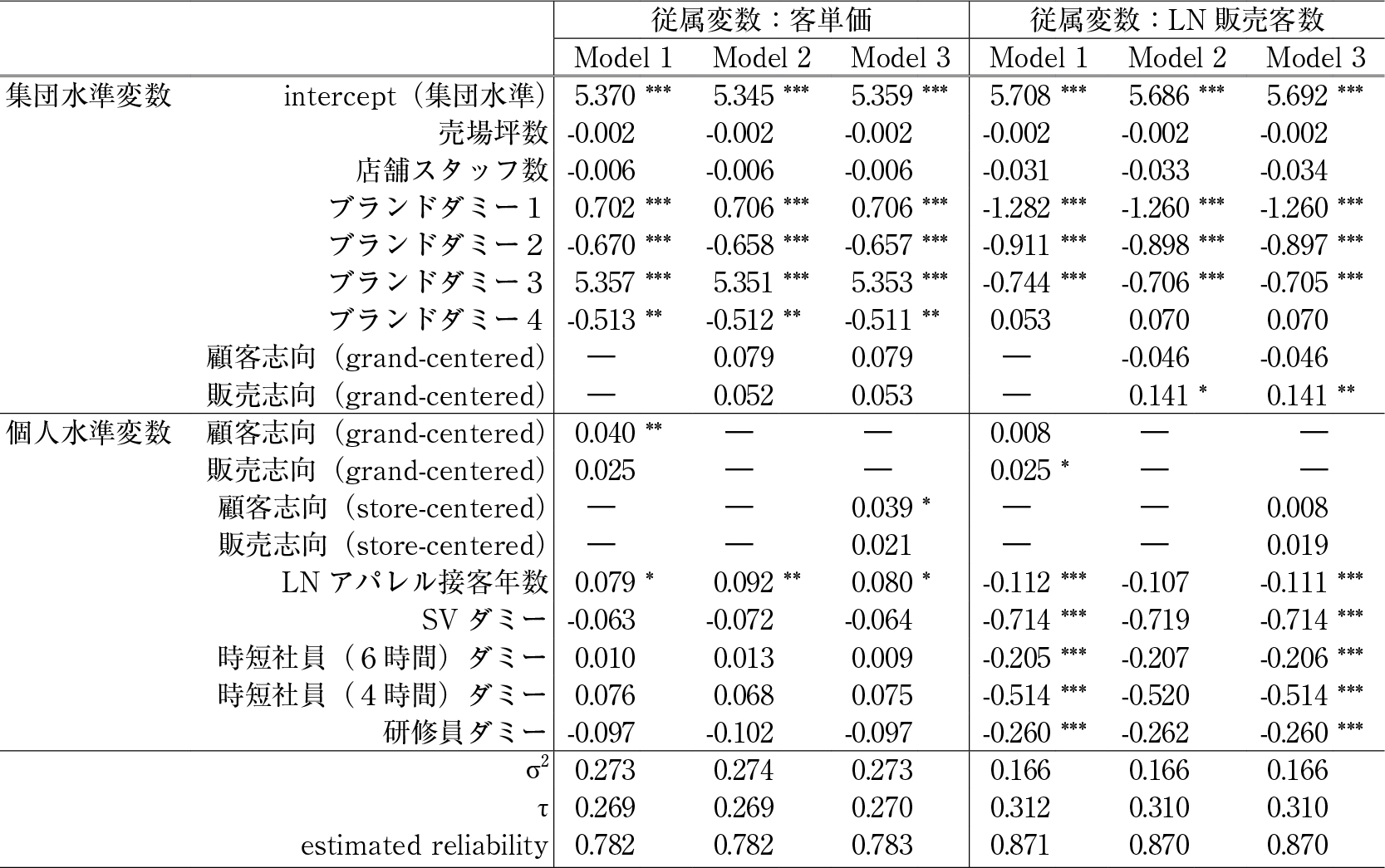

表1に分析結果をまとめた。まず,客単価に対しては,モデル1や3において,個人水準変数としての顧客志向に有意で正の寄与が現れたが,集団水準変数の顧客志向の寄与については有意ではなかった(仮説1aを支持,仮説2aは不支持)。

マルチレベル分析結果

※ N=1,572(個人水準),391(集団水準)。数値は,偏回帰係数(* p<.05, ** p<.01, *** p<.001)。

続いて,LN販売客数を従属変数にした場合は,個人水準変数のみを検討したモデル1では販売志向が正で有意な寄与を有していたが,集団水準変数を投入したモデル3になるとその有意性は消失した(仮説1bは一部のみ支持)。一方で,集団水準変数としての販売志向の寄与は常に正で有意であり,販売客数を増やす主要因が集団水準変数としての販売志向にあることが判明した(仮説2bを支持)。

分析の結果,顧客志向と販売志向はそれぞれ異なった業績指標に対する効果を有することが明らかになった。すなわち,客単価に対しては顧客志向のみが寄与し,販売志向には個人水準でも集団水準においても有意な効果は認められない。反対に,販売客数に対しては販売志向が影響を与えていたが,顧客志向の寄与は特に確認できなかった。この違いに関連してFranke and Park(2006)は,顧客志向を高めた販売員は,顧客の満足を優先するがゆえに,短期的な業績を犠牲にすることがあり得るのではないかと指摘している。もし,本論でいう客単価が顧客の満足に,販売客数が短期的な業績にそれぞれ対応するならば,この分析結果は彼らの言明を傍証したものといえよう。

さらに本論では,マルチレベル分析を用いたことで,業績をもたらす志向が個人水準によるものか,あるいは集団水準に基づくものかの判別が可能となった。その結果,客単価には個人水準変数としての顧客志向が影響し,集団で共有する効果はほとんどないことが示された。これは,顧客志向が業績に及ぼす効果を個人と集団の両方の水準から調査したCross et al.(2007)と同様の結果であり,客単価を向上させるには販売員個人に対する施策(教育等)が効果的だと考えられる。一方の販売客数に対しては,個人水準変数よりは集団水準変数としての販売志向に左右されやすいという興味深い結果を得ることができた。これは,販売客数を増やすには,販売員個人に対する施策を考えるよりは,店舗全体で「売ろう」という士気を高める工夫が効果的だということである。Brown et al.(2002)やDonavan, Brown, and Mowen(2004)は,顧客志向を周囲の販売員をモデルにすることで獲得される表層特性(surface trait)だとみなしているが,本論の分析結果によれば,顧客志向よりは販売志向の方がそれに近いのではないかと思われる。

Arai(2011)が,これまでSOCO尺度を用いた研究のほとんどは米国で日本国内では見当たらないと述べているように,本論はおそらくSOCO尺度の適用を国内の文脈で試みた初の実証研究にあたると思われる。この尺度を米国外で使うことに対する懸念を示す研究者もいるが(Herche, Swenson, & Verbeke, 1996),予測されたサインが現れたことから判断すれば,本論の結果はSOCO尺度が日本国内でも十分に通用することを証明したと言って差し支えないだろう。ただし,ここで示された結果はあくまでも一企業における販売員の活動に基づくものであり,分析結果の一般性については慎重を期す必要がある。たとえば,ブランドダミー変数の寄与をみれば,商品特性または顧客層の違いが客観的業績に強く影響していたことは明白で,本論が着目した顧客志向や販売志向の寄与は大きくても1%水準に過ぎない。言い換えれば,本論ではこうした商品特性や顧客層がもたらす正や負の効果をコントロールできるだけの大きなサンプル数を用いたがゆえに,両志向のもつ本来の効果を明らかにできたともいえるだろう。また,調査時直近の客観的業績しか入手できなかったことも悔やまれる点のひとつである。顧客志向と業績の関係は長期的な視点で考えるべきであるという指摘(Franke & Park, 2006; Jaramillo & Grisaffe, 2009)は本調査対象にも当てはまると思われるが,販売員の店舗間異動が頻繁に発生する現状では容易には克服し難く,今後の検討課題とさせていただきたい。

調査実施にご尽力いただいたA社関係者各位,および質問票に回答いただいた販売スタッフの皆様に,厚く御礼申し上げる。なお,本研究は,科研費基盤研究B「サービスの生産性向上に関する基礎原理の探求」(研究代表者:犬塚篤)による研究成果の一部である。