これまで、日本の創業者企業については、主に、有名創業経営者に分析の光が当てられることが多かった。しかし、創業者企業でも、創業者はいずれ経営から退き、サラリーマン役員が経営への影響力を高めたはずである。にもかかわらず、創業者企業のサラリーマン取締役についてはほとんど研究がなされてこなかった。こうした問題意識から、本論文では、戦後日本の創業者企業を代表するパナソニックとソニーを取り上げ、1950年代から2010年代までの取締役の属性の変化を実証的に分析した。なお、代表的な経営者企業である日立の取締役の属性との比較分析も行った。

本論文の分析によって、両社が経営者企業に移行した時期から、役員属性にどのような変化があったかが明らかにされ、さらに、両社の取締役間の共通点と相違点、両社の取締役と日立の取締役の共通点及び相違点が解明された。

本稿は、戦後日本の創業者企業を代表するパナソニック(旧松下電器産業。以下、パナソニックとする)とソニーを取り上げ、1950年代から2010年代までの取締役の属性及びその変化を実証的に分析するものである1。

戦後の日本大企業の中では、内部昇進型のサラリーマン経営者がトップマネジメントを掌握する経営者企業が多かった。しかし、成功した日本企業の中では創業者企業も多かった。三品によれば、戦後日本の電機・精密機器業界の5割方は、創業経営者による経営が行われる企業である2。森川によれば、日本の大企業社長の中に内部昇進の専門経営者と創業者が占めた比重が1955年に68%、75年に67%、92年に80%の高率であった3。戦後、経営者企業だけでなく、創業者企業の存在感も大きかったのである。

こうした創業者企業の経営者については、一部有力企業の有名創業者だけに焦点が合わせられる傾向が強かった。しかしながら、現実で、創業者が経営に携わる期間には限りがある。長期にわたって生き残る創業者企業で、いずれ創業者が経営から退いて、経営者企業か家族企業に移行する4。本稿の事例企業であるソニーがそれに該当する。家族企業に移行するケースでも、専門経営者の進出が著しく、トップ・マネジメントの中枢部にまで専門経営者が入り込んだ家族企業も存在するが5、本稿のもう一つの事例企業であるパナソニックがこれに該当する6。

パナソニックとソニーが戦後日本の代表的な創業者企業であることに異論は少ないだろう。両社のトップマネジメントについては、パナソニックの松下幸之助、ソニーの井深大、藤沢武夫など創業者に分析の光が当てられることが多かった。しかし、この両社の場合も、創業者が経営に影響を及ぼさない時期が来て、それ以降、サラリーマン経営者が経営を行うことになった。例えば、パナソニックの場合は、1977年の山下氏の社長就任を境目に創業者企業としての特性が大幅に後退し、ソニーの場合は、93年、創業者の井深大とともに長年創業社長の役割を長く果たしてきた盛田昭夫の死亡によって同社のトップマネジメントとその経営に大きな変化があった。つまり、パナソニックは80年代以降、ソニーは90年代以降、創業者企業から事実上の経営者企業に転じ、サラリーマン役員7がトップマネジメントとしての存在感を高めた。

ところが、こうしたサラリーマン経営者達についてはほとんど研究がなされてこなかった。そこで、本稿では、20世紀後半と21世紀初頭のパナソニックとソニー取締役について実証分析を行う。

ただし、経営者企業に転じた両社は、1990年代後半から2000年代前半にかけて、経営者に関わる大きな制度変化を経験した。例えば、97年、ソニーは日本で初めて経営の監視と執行を分離する執行役員制を導入し、肥大化した取締役会をスリム化し、社外取締役を増やしていった。パナソニックも、ソニーより少し遅い時期に、同様な制度を導入した。こうした変化も両社の取締役の属性変化に影響したとみられる。そこで、本稿では、経営者企業へ移行した両社にとって、こうした制度変化も取締役の属性の変化と関連した点にも留意する。なお、同じ電子メーカーで、代表的な経営者企業である日立製作所(以下、日立とする)をパナソニックやソニーと比較することによって、本稿の事例企業の取締役属性の特殊性と普遍性を抽出する8。

これまで戦後の日本大企業のトップマネジメントについては、社長あるいはCEOだけを分析する研究が多かった(例えば、Kato & Rockel, 1992a;Kato & Rockel, 1992b;大坪, 1993;伊丹, 1995;石井, 1996;田中・守島, 2004;三品, 2004;久保, 2010;三品・日野, 2011)9。しかし、日本企業の社長あるいは経営者に関する説得的な研究はあまり行われてこなかった10といえる。とりわけ、経営者企業のトップマネジメントを分析する上で社長のみに焦点を合わせることは大きな限界をもつ。例えば、内部昇進型のサラリーマン経営者が続けて輩出されたとすれば、そのサラリーマン社長は組織の中の昇進階梯上に存在する多くの社長予備軍の一人にすぎない。さらに、戦後日本の大企業のトップマネジメントについては、集団的経営、及び集団的意思決定が多かったといわれる。したがって、社長だけでなく、より広く、役員全体、あるいは取締役全体を分析の視野に入れる必要がある。

無論、役員を対象とする研究も存在する。例えば、1994年版『東洋経済役員四季報』を利用して大手損保、生保の役員を分析する橘木・連合編(1995)、1987年と1993年の生命保険10社の取締役選任を分析している石井(1996)、また、20世紀の常務以上の取締役の属性を分析する川本(2009)などの研究がある11。しかし、これらの役員研究はいずれも特定時点の大量サンプルを用いる分析か、長期の概観に止まっており、実証面の解像度が高い研究とはいえない。

そこで、本稿ではパナソニックとソニーという少数企業の有価証券報告書の役員情報を利用して、1950年代から2010年代までの長期間にわたる、役員の属性を観察することによって高い解像度の実証分析を試みる。

本稿の構成は次のようになる。まず、1では、パナソニックとソニーの取締役数及び取締役会構成の推移を分析する。2と3では、両社の役員の出生年代分布と入社年代分布がどのように変わってきたかをそれぞれ検討する。次の4では、両社の役員の入社前の属性を分析する。具体的に、学歴分布、出身大学別分布、文系・理系比率、新卒・中途採用の比率などが取り上げられる。5では、入社後役員昇進までの勤続年数を分析した上で、その役員昇進までの個人間競争を、従業員1,000名当り役員数の推移から考察する。6では役員就任時の年齢、7では役員在任期間に表れる特徴をそれぞれ検討する。8では、兼任比率を中心に、取締役が執行領域での活動とどのような関連をもったかを分析する。9では両社が創業者企業から経営者企業に移行してから、役員の属性にどのような変化が表れたかを解明する。最後は結論である。

まず、1950年から2017年までの約70年間のパナソニックとソニーの取締役数、及び取締役会内部構成の推移をみてみよう。

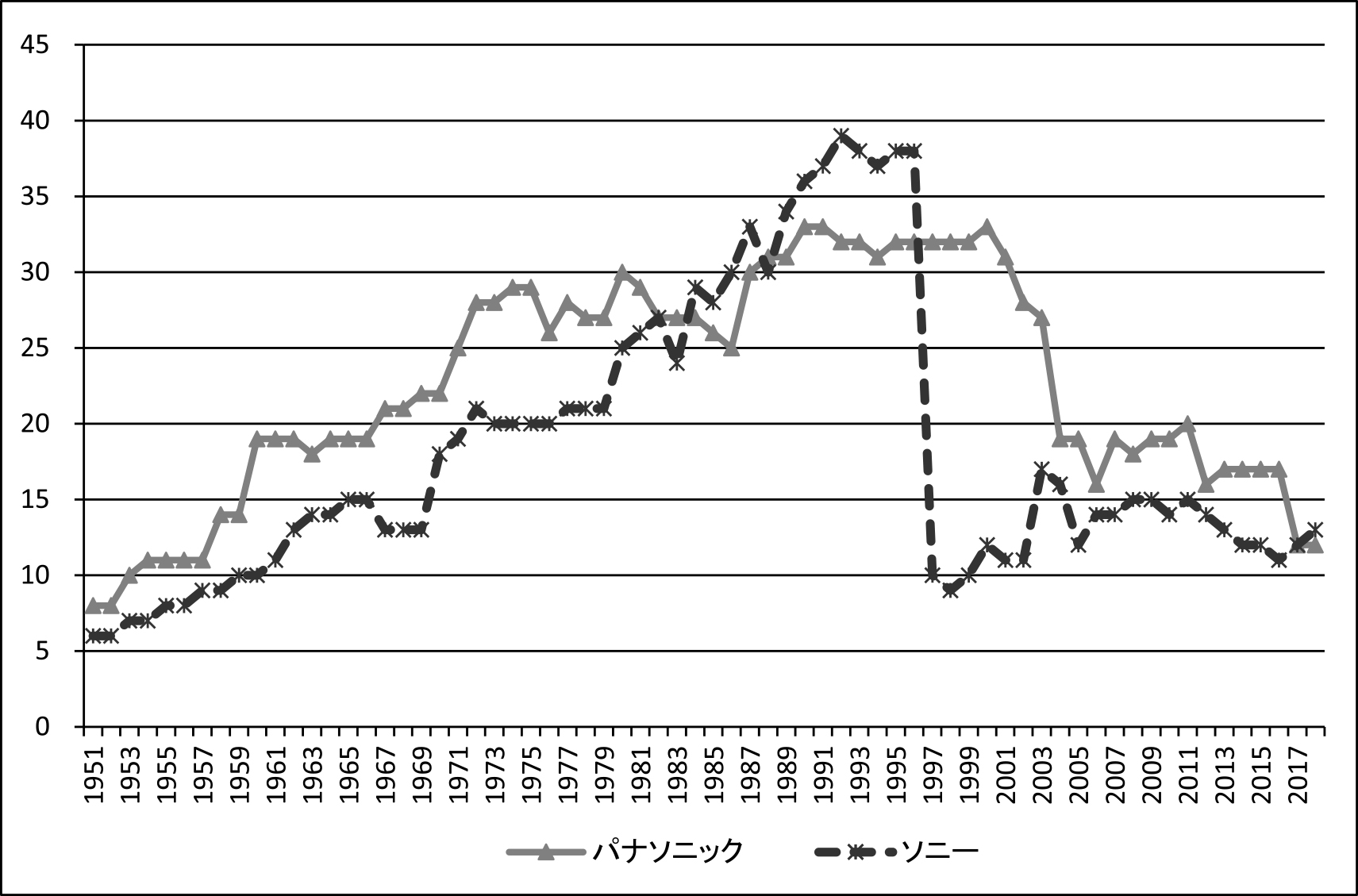

20世紀後半を通して、両社共に、総じて役員数が持続的に増加する趨勢にあった。まず、図1によれば、パナソニックの取締役数は1950年代前半の10名前後から70年代前半まで増加し続け、1970年代半ば30名弱になった。その後、80年代と90年代の取締役数も70年代の水準を維持した。ソニーの取締役数は、50年代より90年代前半までの40年以上に渡って増勢を続け、50年代前半の6~7名であった取締役数は95年に38名になった。それに対して、同じ電子大手で、経営者企業の典型的な事例である日立の取締役数は、50年代に15名前後、60年代に約20名、70年代には20~25名、80年代には約30名、90年代前半には36名~39名で推移した12ことから、長い期間にわたって、ソニー、パナソニック両社の役員数推移のパターンは経営者企業のそれと類似であったといえる。日本の大企業の取締役数が70年代の半ばから増えたという主張13とは違って、パナソニック、ソニー、日立の事例では、取締役数がすでに50年代から趨勢的に増え続けたのである。

(単位:人)

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』から筆者作成。

役員数の増加趨勢の中で、両社と日立の役員数は1990年代にかなり近接している。また、90年代初め、『東洋経済統計月報』の集計14で、東証一部上場企業の平均役員数の約19名と比べれば、パナソニック、ソニー、日立の役員数は大企業の中でも多い方であったことが分かる。

他方、1990年代からの企業の長い経営不振に加えて、外国人株主の株式所有増加を背景に、いわばアメリカ型企業統治モデルの導入が叫ばれ、多くの日本企業で取締役会のスリム化、監視と執行の明確な役割分離のための執行役員制の導入、社外取締役の拡大が進んだ。パナソニックとソニーも90年代末より、社外取締役が増えたものの15、全体取締役数は大幅に減少した。すなわち、2000年代に入ってから数年間、パナソニックの取締役数は急減し、2004年には20名を切って、その後、16名~20名で推移し、さらに、17年には12名にまで減少した。ソニーの場合は、すでに97年~2002年に取締役数が10名前後まで急減した。03年と04年には30名前後まで回復したものの、その後、再び急減し、18年まで18名~22名で推移した。つまり、両社の役員数は、20世紀後半の緩慢な増勢の持続、90年代末以降の急速な減少に特徴づけることができる。

10年ごと(年代別)の取締役歴任者数の推移からも類似な現象が読み取れる。図2によれば、パナソニックの取締役歴任者数は1950年代から90年代に増え続けた。例えば、1950年代の14名から、60年代の27名、70年代の46名、80年代の62名、90年代に71名に増えた。ソニーの場合も、増勢を続け、50年代の11名から、60年代の20名、70年代の34名、80年代の59名、90年代の65名であった16。日立は、50年代と60年代の取締役歴任者数で、パナソニックとソニーの2倍以上だったが、80年代と90年代には3社のそれがほぼ近接するようになった。年代別の歴任者数で、日立よりパナソニックとソニーが速く増え、90年代には3社の取締役歴任者数が近接していたのである。

(単位:人)

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』から筆者作成。

だが、2000年代以降、パナソニックの取締役歴任者数は減少に転じ、2000年代には61名、2010年代には47名になった。ソニーは、減少スピードがより速く、90年代の65名から2000年代に33名に半減した。要するに、前述の年別の取締役数と同様な変化が10年ごとの歴任者データからも確認できるのである。

1.2 取締役会の内部構成次に、取締役全員の中の平取締役と常務以上の人それぞれの構成比をみておこう。まず、図3によれば、1950年代と60年代においては、パナソニックの取締役会メンバー中の平取締役数の比率(以下、平取締役率とする)は、ソニーのそれより高かった。例えば、パナソニックは50年代に半分以上の役員が平取締役で、60年代初頭には約3分の2が平取締役であった反面、ソニーでは、この20年間を通して、平取締役率は4割前後にとどまり、さらに、57年には3分の1、60年代末には2割を切っている。創業がより早く、役員集団の規模がソニーより相対的に大きかったパナソニックで、戦後のかなりの期間、底辺の役員ポストの人の層がソニーより厚かったといえる17。

(単位:%)

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』から筆者作成。

しかし、1970年代~90年代には、ソニーの平取締役率がその前の20年間に比べ上昇し、4割~6割で推移し、パナソニックのそれとさほど変わらない水準になっていた。

1990年代末以降には、前述したように、取締役数が急減する中で、両社共に平取締役比率においても著しい変化があったが、その変化の方向は両社間に異なった。すなわち、パナソニックでは、2000年代に、執行役員が、その後、常務取締役、あるいは、専務取締役に就任するケースが多く、平取締役率が急速に下落した。例えば、2004年~16年に平取締役率が2割台の低い水準にとどまっており、2010年と11年には1割程度であった。パナソニックでは、後述するように、2000年代に入っても社外取締役の比重が1割程度にとどまったことを考慮すれば、ほとんどの新任社内取締役は常務取締役以上のポストについたことを意味する。また、社内取締役が執行役員を兼任し、とりわけ、常務執行役員以上のポストを兼任する人が多かった。

反面、ソニーでは、2003年以降、取締役会メンバー全員が平取締役になった。後述するように、ソニーでは、この時期、社外取締役の比率が急上昇し、社内取締役が少数派になる中で、社内と社外を問わず、取締役全員が平取締役になったのである。00年代に入って、パナソニックと違って、ソニーの取締役会の階層的性格がかなり薄くなった可能性がある。

次に、パナソニックとソニーの取締役の出生時期分布を観察してみよう。まず、パナソニックでは、1950年代の役員の半分は00年代生れであるなど、明治生れが約4分の3を占めていた。60年代になると、10年代生れ取締役が増えた結果、00年代生れと10年代生れに集中する現象が表れた。70年代の取締役では、20年代生れの人が増えた結果、00年代生れ、10年代生れ、20年代生れがそれぞれ3分1ずつで均等な比率を占めた。80年代の役員の出生時期別分布も70年代と類似しているものの、明治生れの比重が大幅に下落した(表1)。

| 企業名 | 年代 | 合計 | ~1899年 | 1900年代 | 10年代 | 20年代 | 30年代 | 40年代前半 | 40年代後半 | 50年代 | 60年代 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| パナソニック | 1950年代 | 100.0 | 21.4 | 50.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 1960年代 | 100.0 | 11.1 | 44.4 | 40.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 4.3 | 30.4 | 34.8 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 1980年代 | 100.0 | 4.8 | 16.1 | 43.5 | 33.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 1990年代 | 100.0 | 2.8 | 2.8 | 12.7 | 62.0 | 14.1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 2000年代 | 100.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 36.1 | 21.3 | 32.8 | 4.9 | 0.0 | |

| 2010年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 6.4 | 4.3 | 34.0 | 44.7 | 8.5 | |

| ソニー | 1950年代 | 100.0 | 18.2 | 36.4 | 27.3 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 1960年代 | 100.0 | 5.0 | 25.0 | 55.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 5.9 | 11.8 | 26.5 | 47.1 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 1980年代 | 100.0 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 38.3 | 41.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 1990年代 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 27.7 | 46.2 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 2000年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 33.3 | 27.3 | 15.2 | 15.2 | 0.0 | |

| 2010年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 15.2 | 24.2 | 33.3 | 15.2 |

(注)2010年代は2010年度から2017年度までである。

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』から筆者作成。

表1でソニーの取締役の出生年代分布をみれば、創業間もない1950年代の役員では、明治生れの人が半分以上であり、年代別には00年代生れの人が最も多かった(36.4%)。60年代の役員の中では明治生れの人は3割程度にとどまり、大正生れの人が約半分を占めた。70年代と80年代の役員も最多の出生年代は、前の年代に比べ10年ずつスライドされており、例えば、70年代のソニー役員では20年代生れが、80年代の役員では30年代生れがそれぞれ最多出生年代であった。ただ、70年代の役員のうち10年代まで生れた人も半分近くを占めており、80年代の役員のうち、20年代まで生れた人が半分以上を占めていた。1980年代までも、役員の内、明治、大正生れの人の存在感が高かったのである。

両社を比較すれば、まず、1950年代のパナソニックの取締役のうち、明治期生れが約4分の3で、同じ時期のソニーよりその比重が高かった。創業間もないソニーより、パナソニックで取締役会メンバーの年齢が高かったことが読み取れる。また、60年代のパナソニック役員で、出生年代の最多は1900年代だったのに対して、ソニーのそれは20年代生れであった。両社間に役員の平均年齢で約20歳の差があったことになる。70年代と80年代においても、パナソニックがソニーより早く生まれた役員の比重が高かった。ソニーよりパナソニックの創業が早く、この時期まで、企業規模がソニーより大きく、組織体系がより早く整備されたためであろう。こうした出生年代分布の差は、後で詳述するように、両社の役員就任平均年齢の差にもつながる。

創業者企業であるパナソニックの役員出生年代分布を経営者企業である日立のそれと比較すると、1950年代の役員のうち19世紀生れの比重で日立がパナソニックよりはるかに高かったものの、創業時期の差を反映して、60年代以降の両社役員の出生時期分布はそれほど違わない。戦後の長い期間、パナソニックの方が早く生まれた人の比重がソニーより大幅に高かったことを考え合わせると、創業者企業か経営者企業かというより、創業時期や企業規模などが役員の出生時期別分布を決めるより重要な要因であったといえる。

取締役の入社時期別分布をみれば、1950年代~70年代のパナソニックの役員では戦前入社組が多数派であり、とりわけ、30年代入社者が多かった(表2)。後述するように、この時期、パナソニックの役員で中卒以下の人が多かったことを考慮すれば、まだ二十歳になっていない人達が昭和恐慌とその回復期にパナソニックに入社し、50年代~70年代に同社の取締役会の主流になっていたのである。しかし、80年代以降、同社の役員で占める戦後入社者の比率が急速に高まり、特に、80年代には50年代入社者が半分近くを占めた。1950年以前入社者と51年以降入社者の間には、学制の変化、戦争によるキャリアの中断など、大きな違いがある18ことを考慮すれば、70年代までと80年代以降にはパナソニックのトップマネジメント上の変化が大きかったに違いない。

| 企業名 | 年代 | 合計 | 1910年代 | 20年代 | 30年代 | 40年代前半 | 40年代後半 | 50年代 | 60年代 | 70年代 | 80年代 | 90年代 | 2000年代 | 10年代 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| パナソニック | 1950年代 | 100.0 | 7.1 | 21.4 | 50.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 1960年代 | 100.0 | 3.7 | 11.1 | 59.3 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 2.3 | 9.3 | 44.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 7.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 1980年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 10.0 | 10.0 | 45.0 | 11.7 | 5.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 1990年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 32.4 | 45.6 | 5.9 | 8.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | |

| 2000年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 3.6 | 60.0 | 27.3 | 1.8 | 7.3 | 9.1 | 0.0 | |

| 2010年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 48.8 | 7.3 | 4.9 | 7.3 | 26.8 | |

| ソニー | 1950年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.6 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 1960年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 42.1 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 39.3 | 14.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 1980年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 42.9 | 16.1 | 19.6 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 1990年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 29.3 | 44.8 | 8.6 | 13.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | |

| 2000年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 53.8 | 23.1 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 2010年代 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 0.0 |

(注)2010年代は2010年度から2017年度までである。

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』から筆者作成。

ソニーの場合、1950年代の役員で40年代後半入社組(創業メンバーを含む)が3分の2弱を占め、残りの約3分の1が50年代入社組であった。60年代と70年代の役員では、この50年代入社組がより増え、最も多い年代になった(表2)。同じ時期、戦前入社組みが多数派であったパナソニックと対照的である。2で述べたように、パナソニック役員がソニー役員より早く生まれた人によって占められたことと同様に、役員の入社時期別分布においてもパナソニックが早い時期に入社した人達の層がソニーより厚かった。これは、後述のごとく、取締役就任までの勤続年数でパナソニックがソニーより長かったことにもつながる。後述するように、この時期に、ソニーで中途採用されて役員になった人が多かったことを考慮すれば、入社してそれほど時間が経たない内に取締役へ昇進した人が多かったことが示される。

ただ、1980年代になると、ソニーもパナソニックも、役員の入社時期で50年代入社組が最多の年代になり、90年代と2000年代には、60年代入社組が最多の年代になった(表2)。80年代以降、役員の入社時期別分布において両社が近似化していたのである。

創業者企業のパナソニックと経営者企業である日立の役員入社時期別分布19を比較してみれば、まず、共通点として、両社で1970年代までのほとんどの役員は戦前に入社した人達であった。例えば、60年代に、パナソニックも、日立も、役員の中で30年代入社組が最多であった20。パナソニックと日立で、戦後30年以上にわたって、戦後に入社した人達のトップマネジメントにおける存在感は低く、それが急激に変化したのが80年代であるという共通点がみられるのである。

しかし、両社間の相違点も観察される。例えば、パナソニックの1950年代役員では、30年代入社者が最多であったのに対して、日立は20年代入社者が最多で21、30年代入社者は1割程度にすぎなかった。70年代の役員で、パナソニックと日立は30年代入社者が最頻という共通点があったものの、20年代入社者の構成比は、パナソニックが2割で、日立は4割強であった。つまり、70年代まで、日立がパナソニックより早く入社した役員の割合が高かった。2で見たように、役員の出生年代分布と同じような両社間の違いが役員の入社年代分布においても表れていたのである。

次に、パナソニックとソニー取締役の入社前の学歴にどのような特徴が表れていたかを見ておこう。まず、パナソニックの役員の中には、戦後のかなり長い期間、学歴が高くない人が多く、その意味で、学歴に多様性があった。例えば、表3によれば、1950年代にパナソニックの取締役の中で中卒以下が半分以上を占めており、60年代と70年代にも役員の3分の1程度は中卒以下であった。逆に、パナソニックの取締役の中で大卒者比率は50年代に3割を下回り、60年代と70年代にも26%と33%にとどまった。なぜ70年代までパナソニック役員の学歴にこのような特徴が表われたかは詳らかでないが、少なくとも、70年代までのパナソニックでは、役員選任における学歴の重要性はそれほど高くなかったということはいえそうである。

| 企業名 | 年代 | 合計 | 大学、大学院 | 高等学校 | 大学専門部、専門学校 | 中卒以下 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| パナソニック | 1950年代 | 100.0 | 28.6 | 7.1 | 14.3 | 57.1 |

| 1960年代 | 100.0 | 25.9 | 22.2 | 14.8 | 37.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 32.6 | 15.2 | 28.3 | 28.3 | |

| 1980年代 | 100.0 | 66.1 | 8.1 | 17.7 | 9.7 | |

| 1990年代 | 100.0 | 93.0 | 1.4 | 4.2 | 1.4 | |

| ソニー | 1950年代 | 100.0 | 63.6 | 36.4 | 0.0 | 0.0 |

| 1960年代 | 100.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 79.4 | 17.6 | 2.9 | 0.0 | |

| 1980年代 | 100.0 | 93.3 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | |

| 1990年代 | 100.0 | 92.3 | 1.5 | 6.2 | 0.0 | |

| 日立 | 1950年代 | 100.0 | 54.8 | 41.9 | 3.2 | 0.0 |

| 1960年代 | 100.0 | 73.3 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 86.3 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | |

| 1980年代 | 100.0 | 90.0 | 8.3 | 1.7 | 0.0 | |

| 1990年代 | 100.0 | 98.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』、日立製作所『有価証券報告書』から筆者作成。

役員の学歴に関して、ソニーはパナソニックと対照的であった。創業間もない時期から、ソニーの役員ポストは高学歴者によって占められていた。例えば、役員のうち大卒比重は、すでに50年代に63.6%で、60年代と70年代には75%と約80%の高い水準であった。要するに、1970年代まで、同じ創業者企業の中でも、企業によって役員の学歴分布の差が顕著であった。

パナソニックと日立の間には、既に述べたように、取締役の入社年代別分布で類似性がみられたが、役員の学歴については、ソニーと日立の間の類似性が際立つ。つまり、ソニーと同様に、日立も戦後早い時期から大卒者の比重が高かった22。創業者企業と経営者企業の間に取締役の学歴でかなりの類似性がみられたのである。

しかし、1980年代以降、パナソニック役員の中の大卒者比率が急速に高まり、90年代になると、パナソニックの同比率が93%に達し、ソニーとほぼ同水準になった。役員の学歴分布という面では、少なくとも90年代にソニーとパナソニックの違いはほぼなくなったとみてよかろう。日立でも、80年代と90年代に役員のうち、大卒者比率が9割を超えた上23、90年代前半、大手損保、生保会社の役員の中で大卒87.1%、大学院卒2.6%であり、大学出身者でない役員は約1割にとどまっている24点を考慮すれば、90年代になると、創業者企業と経営者企業を問わず、なおかつ、業種を越えて、日本の大企業役員の学歴分布が近似化していたといえる。

4.2 役員の出身大学大卒以上の役員の出身大学別比率を、東京大学、東大以外の国立大学、私立大学の三つのカテゴリーに分けてみれば、ソニーの場合、この3者がほぼ拮抗しており、単一大学としては東京大学出身が最も多かった。すなわち、表4によれば、同社役員の中で東大卒業生は50年代に約3割で、70年代には半分近く、80年代にも3割を占めていた。

| 企業名 | 年代 | 大卒合計 | 東大 | 他国立大学 | 私立大学 | その他 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| パナソニック | 1950年代 | 100.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |

| 1960年代 | 100.0 | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 0.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 26.7 | 46.7 | 26.7 | 0.0 | |

| 1980年代 | 100.0 | 12.8 | 53.8 | 20.5 | 0.0 | |

| 1990年代 | 100.0 | 13.3 | 63.3 | 23.3 | 0.0 | |

| ソニー | 1950年代 | 100.0 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 0.0 |

| 1960年代 | 100.0 | 26.7 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 48.1 | 37.0 | 14.8 | 0.0 | |

| 1980年代 | 100.0 | 32.1 | 39.3 | 23.2 | 5.4 | |

| 1990年代 | 100.0 | 21.7 | 30.0 | 36.7 | 11.7 | |

| 日立 | 1950年代 | 100.0 | 41.2 | 17.6 | 11.8 | 5.9 |

| 1960年代 | 100.0 | 51.5 | 18.2 | 15.2 | 0.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 65.9 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | |

| 1980年代 | 100.0 | 48.1 | 33.3 | 5.6 | 0.0 | |

| 1990年代 | 100.0 | 40.3 | 34.3 | 13.4 | 0.0 |

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』、日立製作所『有価証券報告書』から筆者作成。

ソニーの役員で、単一の大学として東大卒が多かったのは、日立と類似する点である。日立の場合、役員の中で東大卒が1950年代から90年代を通して4割以上の比重を占め、とりわけ、70年代には役員の3分の2が東大卒であった25。

他方、パナソニックは、前述のように、ソニーと違って、役員のうち大卒者の比重が低かったが、大卒役員の出身大学も多様であり、かつ、分散されていた。例えば、私立大学出身の役員が持続的に2割~3割を占める中で、1950年代には半分だった東大出身役員の比率は、60年代に3割弱に、80年代と90年代には10%台に低下した。その代りに、他国立大卒の役員の比重が高まり、その大学数も増えた。例えば、1950年代の他国立大卒は、一橋大のみであったが、60年代には、東北大学、70年代には京都大学、80年代には大阪大学の卒業者が新たに役員に昇進している。こうした出身大学の多様性に、前述した学歴の多様性が加わり、ソニーや日立に比べ、パナソニックにトップマネジメントの人材プールに多様性の度合いが高かったことを示す26。

4.3 文・理系区分文系、理系の比率から役員構成をみれば、(文・理系が確認できない中卒以下を除く)ソニーの場合は理系出身の役員がより多かったのに対して、パナソニックの役員では文系出身が圧倒的に多かった。

まず、ソニーの役員の中では、1990年代を除く、理系が文系を上回っており、50年代と80年代に理系の比率が約55%であった(表5)。役員の中での理系比率はソニーより総合電機メーカーが高かったものの、役員の中で、理系出身の人が多いことは総合電機メーカーとの共通点であった。例えば、50年代~80年代に、総合電機3社の日立、東芝、三菱電機の取締役会で理系出身の人が主流であった27。なぜ、このように、電子メーカー役員で理系比率が高かったかについては、技術の重要度が高いという電子産業の特性が関わるように思われる。

| 企業名 | 年代 | 合計 | 理系 | 文系 | 芸術系 |

|---|---|---|---|---|---|

| パナソニック | 1950年代 | 100.0 | 16.7 | 83.3 | 0.0 |

| 1960年代 | 100.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 45.5 | 54.5 | 0.0 | |

| 1980年代 | 100.0 | 39.3 | 60.7 | 0.0 | |

| 1990年代 | 100.0 | 38.6 | 61.4 | 0.0 | |

| ソニー | 1950年代 | 100.0 | 54.5 | 45.5 | 0.0 |

| 1960年代 | 100.0 | 55.0 | 35.0 | 10.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 55.9 | 41.2 | 2.9 | |

| 1980年代 | 100.0 | 53.3 | 45.0 | 1.7 | |

| 1990年代 | 100.0 | 47.7 | 50.8 | 1.5 | |

| 日立 | 1950年代 | 100.0 | 74.2 | 25.8 | 0.0 |

| 1960年代 | 100.0 | 68.9 | 31.1 | 0.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 60.8 | 39.2 | 0.0 | |

| 1980年代 | 100.0 | 65.0 | 35.0 | 0.0 | |

| 1990年代 | 100.0 | 67.6 | 32.4 | 0.0 |

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』、日立製作所『有価証券報告書』から筆者作成。

しかし、同じ電子メーカーの中でも、パナソニックは異なった。つまり、パナソニックの役員では文系出身が主流であった。例えば、表5によれば、1960年代を除く、パナソニック役員で文系出身が6割を超えており、特に、50年代には8割以上であった。70年代には役員のうち文系出身比率は6割を下回っているものの、それでも、文系出身が理系出身より多かった。役員の文系、理系構成において、電子メーカーの中でパナソニックが例外であったということになる28。パナソニックで文系役員の比率が高かった理由は正確には分からないが、同社は電子メーカーの中で、販売、営業など文系の人が多い領域を他社より相対的に重視したことに負うところがあると考えられる。

4.4 新卒・中途採用の比率20世紀後半を通して、パナソニックとソニー共に、取締役会メンバーの中で社内取締役が圧倒的に多かった。

パナソニックは、取締役のうち、社外取締役の比重が1割未満で低かった。ソニーは1970年に社外取締役を日本企業として初めて導入した29ものの、90年までは社外取締役がそれほど多くなかった。ただし、2000年代に入ってから社外取締役の比重が急速に高まった(表6)。

| 企業名 | 年代 | 合計 | 新卒採用 | 中途採用 | 社外取締役 |

|---|---|---|---|---|---|

| パナソニック | 1950年代 | 100.0 | 71.4 | 28.6 | 0.0 |

| 1960年代 | 100.0 | 74.1 | 25.9 | 0.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 58.7 | 32.6 | 6.5 | |

| 1980年代 | 100.0 | 65.6 | 31.1 | 3.3 | |

| 1990年代 | 100.0 | 73.2 | 22.5 | 4.2 | |

| 2000年代 | 100.0 | 70.5 | 19.7 | 9.8 | |

| 2010年代 | 100.0 | 55.3 | 29.8 | 14.9 | |

| ソニー | 1950年代 | 100.0 | 0.0 | 81.8 | 18.2 |

| 1960年代 | 100.0 | 0.0 | 95.0 | 5.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 8.8 | 76.5 | 14.7 | |

| 1980年代 | 100.0 | 31.7 | 63.3 | 5.0 | |

| 1990年代 | 100.0 | 53.8 | 35.4 | 10.8 | |

| 2000年代 | 100.0 | 24.2 | 15.2 | 60.6 | |

| 2010年代 | 100.0 | 15.2 | 6.1 | 78.8 | |

| 日立 | 1950年代 | 100.0 | 80.6 | 19.4 | 0.0 |

| 1960年代 | 100.0 | 86.7 | 13.3 | 0.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 94.1 | 5.9 | 0.0 | |

| 1980年代 | 100.0 | 91.7 | 8.3 | 0.0 | |

| 1990年代 | 100.0 | 94.1 | 5.9 | 0.0 |

(注)ソニーの中途採用には創業メンバーを含む。

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』、日立製作所『有価証券報告書』から筆者作成。

この社内取締役の中で、新卒と中途採用を分けてみれば、パナソニックでは、新卒割合が1950年代~2000年代に6割~7割で推移しており、中途採用の割合は2割~3割にとどまった(表6)。従って、パナソニックでは、戦後半世紀以上、役員の主流が新卒の内部昇進者によって構成される現象が続いたといえる。

この点は経営者企業の日立との共通点でもある。ただ、日立と比べれば、パナソニックの同割合はやや低かった。たとえば、日立では、役員のうち新卒の割合がすでに50年代に8割で、その後、さらに高まり、60年代に86.7%、70年代から90年代までは9割台であった30。大手生命保険企業の役員を対象にする橘木・連合の研究で、90年代初頭、生え抜き(卒業年次と入社年次の等しいもの)役員の比率が68.9%であり31、パナソニックの同比率と類似していた。石井の推計によれば、90年代半ば、生命保険10社で常勤取締役の94%は同一会社での長期勤続者であった32。また、川本の研究によれば、大企業の取締役層に占める「内部昇進」の割合は55年に74.8%で、70年には88.1%、85年には89.9%であった33。つまり、戦後、内部昇進型がトップマネジメントの主流を占め、内部昇進型が生え抜きの人材で一本化したという日本大企業の一般的な特徴がパナソニックや日立にも表れていたということができる。

ところが、ソニーはパナソニックや日立と著しい対照をなした。すなわち、ソニーは、戦後、中途採用の役員(創業メンバーも含む)が多く、中途採用が取締役会メンバーの主流であった時期が1950年代から80年代まで続いた。例えば、同社取締役の中の中途採用者比重は、50年代に8割を超えており、60年代には95%で、その後、やや比重が低下したとはいえ、70年代と80年代にも、役員の76.5%と62.3%が中途採用者であった(表6)。逆に、50年代と60年代のソニー役員で新卒は皆無であり、70年代のソニー役員で新卒比率は一桁であった。パナソニックや日立と違って、ソニーでは、戦後の長い期間、内部昇進型役員の存在感は低かったのである。創業後、小さい組織の時期が長く、社内で役員を多数育てるまで時間がかかったためであろう。

しかし、ソニーにおいても、1990年代になると、役員の中での新卒割合が53.8%を占め、中途採用の割合を上回った。90年代には、ソニー、パナソニック、日立の社内取締役で新卒の割合が近似化したということができる。

次に、各年代の役員が取締役に就任するまで平均的にどれほどの期間がかかったかをみておこう。川本の推計で、日本大企業の内部昇進取締役の(従業員)勤続年数は戦後に持続的に上昇し、1955年に23年程度で、85年で28.4年、2000年に30年になったというが34、本稿の事例企業でも類似な現象が観察される。

まず、表7によれば、パナソニックで、入社から取締役昇進までの勤続年数は、1950年代の14.5年から90年代には28年でほぼ2倍になり、入社から常務昇進までの勤続年数も50年代の17.2年から、90年代に32年へと長期化した。

| 企業名 | 年代\職位 | 取締役 | 常務取締役 | 専務取締役 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均 | 変動係数 | 平均 | 変動係数 | 平均 | 変動係数 | ||

| パナソニック | 1950年代 | 14.5 | 0.647 | 17.2 | 0.440 | ― | ― |

| 1960年代 | 19.8 | 0.592 | 21.8 | 0.557 | 31.6 | 0.314 | |

| 1970年代 | 24.7 | 0.508 | 28.5 | 0.438 | 31.0 | 0.392 | |

| 1980年代 | 24.8 | 0.458 | 29.6 | 0.348 | 29.4 | 0.355 | |

| 1990年代 | 28.0 | 0.368 | 31.8 | 0.276 | 31.5 | 0.315 | |

| 2000年代 | 25.7 | 0.511 | 29.4 | 0.403 | 35.1 | 0.216 | |

| 2010年代 | 18.0 | 0.934 | 28.9 | 0.398 | 28.3 | 0.487 | |

| ソニー | 1950年代 | 2.2 | 1.412 | 5.9 | 0.719 | 2.3 | 1.383 |

| 1960年代 | 5.9 | 1.024 | 6.9 | 0.676 | 11.9 | 0.584 | |

| 1970年代 | 13.5 | 0.588 | 14.9 | 0.690 | 17.9 | 0.351 | |

| 1980年代 | 19.7 | 0.480 | 18.2 | 0.623 | 23.6 | 0.377 | |

| 1990年代 | 23.8 | 0.437 | 24.3 | 0.431 | 25.6 | 0.353 | |

| 日立 | 1950年代 | 27.0 | 0.335 | 27.8 | 0.393 | 30.4 | 0.096 |

| 1960年代 | 29.6 | 0.281 | 31.9 | 0.244 | 29.4 | 0.462 | |

| 1970年代 | 31.1 | 0.144 | 34.0 | 0.103 | 37.8 | 0.078 | |

| 1980年代 | 32.2 | 0.064 | 34.1 | 0.077 | 36.6 | 0.072 | |

| 1990年代 | 32.5 | 0.168 | 33.5 | 0.187 | 35.7 | 0.170 | |

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』、日立製作所『有価証券報告書』から筆者作成。

ソニーの場合も、役員昇進までの平均勤続年数は長くなった。創業間もない1950年代において、ソニーの役員就任までの勤続年数はかなり短かった。例えば、50年代に平取締役就任までの平均勤続年数は2.2年にすぎず、常務就任までの勤続年数も6年弱、専務までは2.3年であった。同社が創業間もない時期であった上に、前述のように、ほとんどの役員が中途採用者であったためである。しかし、その後は、90年代まで、役員就任時までの勤続年数が一貫して長期化した。まず、平取締役までの平均勤続年数は、60年代に5.9年、70年代に13.6年、80年代に19.7年、90年代に23.6年へと長くなった。常務までの勤続年数も60年代から90年代まで、それぞれ6.9年、14.9年、18.2年、24.3年へと長くなった。専務までの勤続年数も、60年代の11.9年、70年代の17.9年、80年代の23.6年、90年代の26.6年で一貫して長くなった(表7)。役員になるまでの平均勤続年数が長くなったという点で、ソニーとパナソニックは共通していた。

同じ現象は経営者企業の日立にも表れた。例えば、表7によれば、日立で、取締役昇進までの勤続年数は1950年代に平均27年であったが、80年代には32.2年になった。同社で常務昇進までの平均勤続年数も、50年代の27.8年から80年代に34.1年へと長期化した。ただ、役員就任までの勤続年数がどれほど速く長期化しているかという点に関して言えば、企業別の差があった。すなわち、本稿の事例であるパナソニックとソニーでは、日立、そして、前述の大企業一般についての川本の推計結果より速かった。パナソニックとソニーは、戦後日本の大企業平均より、あるいは大手電子企業平均より、企業成長のスピードが速かったこと、とりわけ、ソニーでは、徐々に新卒役員の比率が高まったことが反映されているように思われる。

(2) 役員就任時までの勤続年数の個人差パナソニックの場合、役員就任までの勤続年数の変動係数(=標準偏差/平均)が大きいことも確認できる。つまり、パナソニックでは、入社して役員になるために、平均でどれほど長い期間働けばいいかに個人差がかなり大きかった。ソニーも、役員就任までの勤続年数の変動係数はすべての役員ポストにおいて大きかった(表7)。中途採用の役員が多かった同社の場合、中途採用と新卒の間の個人差、中途採用者同士では、中途入社時点の差などによる個人差が大きかったとみられる。一方、日立の場合、役員になるまでの勤続年数の変動係数が、パナソニック及びソニーよりはるかに小さかった35。役員昇進までの勤続年数において個人間のバラツキが小さく、一種の「相場」が形成された日立と対照的に、パナソニックとソニーでは、役員までの勤続年数の個人間バラツキが大きかった。

ただ、ソニーとパナソニックの場合、1960年代以降90年代に至るまで、役員就任までの勤続年数の変動係数が小さくなる傾向にある(表7)。同様な傾向は、日立でも観察できる。本稿の事例企業と日立の間には、役員昇進までの勤続年数における個人差の程度では違いが観察されるものの、時間経過に伴う傾向としては、3社共に同じ方向へと変化したのである。実は、こうした変化の傾向は戦後日本の大企業に共通にみられたものである。すなわち、川本の推計によれば、戦後日本の大企業で内部昇進者の入社から取締役就任までの年数の個人間バラツキが小さくなった。例えば、取締役になるまでの「従業員経験年数」の変動係数は1955年に0.23、70年に0.2、2000年には0.12へと低下しており、取締役の「従業員経験年数の相場化」が明確に表れた36。戦後、日本大企業の一般的な現象としての「従業員経験年数の相場化」が本稿の事例企業でも観察されたといえる。

5.2 役員昇進競争:従業員1,000名当り役員数からみた競争の推移次に、従業員1,000名当り役員数の推移から、各社で役員になるための競争の度合いがどのように推移したかを検討しておこう。図4によれば、パナソニックの従業員1,000名当り取締役数は1950年代初頭の約2名から20年間下落し続け、70年には0.52名まで低下した。70年代には上昇に転じたものの、80年代以降再び下落を続けた。ソニーもパナソニックと類似な軌跡を辿った。つまり、ソニーの従業員1,000名当取締役数は、50年代後半から70年代初頭まで下落した後、70年代に上昇に転じたが、80年代から90年代前半にかけて再び減少し続けた。

(単位:名)

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』から筆者作成。

伊丹の研究(伊丹, 1995)によれば、日本の大企業の従業員1,000名当り役員数が1970年代前半の第1次オイルショックを境に下落から上昇へと転じ、役員デフレから役員インフレに変わったという。しかし、パナソニックとソニーはそれが当てはまらない。前述のように、両社の場合、70年代の数年間を除く、90年代半ばまで、従業員1,000名当り役員数は下落を続けた(図4)。従業員1,000名当り役員数を基準にすれば、この両社では、80年代と90年代に、役員インフレではなく、役員デフレが続き、役員昇進競争がより激しかったということができる37。

1980年代と90年代の両社の役員デフレは、1950年代と60年代の役員デフレの連続線上の現象であった。つまり、1950年代と60年代にも役員デフレが両社で鮮明に表れていた。この時期にも、創業者企業のソニーやパナソニックにおいて、役員になるための競争がかなり激しかった可能性が高いのである。特に、ソニーの場合、50年代後半の従業員1,000名当り役員数と、その最低点である70年頃のそれを比較すると、ほぼ7分の1に減少している。その結果、例えば、57年、ソニーの従業員1,000名当り取締役数は8人弱で、伊丹が計算した、55年の大企業平均の従業員1,000人当り役員数の3.5人38よりはるかに高かったが、73年には、逆に、ソニーのそれは1.8名程度で、大企業平均の2.7人を下回るまで減少した。また、ソニーでは、この50年代と60年代に、前述のように、役員の中での平取締役比重が低く、新たに平取締役になる人数が少なかったこと、中途採用で入社し、役員になった人が多かったことを考え合わせると、新卒入社後社内昇進で役員になる道は極めて厳しかったといえる。

1970年代からは、パナソニック、ソニーの従業員1,000名当り取締役数は、伊丹が計算した大企業平均よりはるかに少なかった。例えば、73年と91年、大企業平均の従業員1,000名当り役員数はそれぞれ2.7名と3.7名であったの対して39、パナソニックとソニーのそれは、71年に0.6名と1.4名、91年には0.7名と2名であった40。要するに、オイルショック以降、総じて、パナソニックとソニーでは、役員デフレ現象が続く中で、社内で役員になるための競争が大企業平均より激しかったのである。

2000年代に入って、パナソニックの従業員1,000名当り取締役数はさらに低下し、例えば、パナソニックのそれは、2000年の0.73名から2016年には0.3名に下落した。ソニーの場合は、2000年の0.63名から2016年には1.05名に上昇したが、同社の社外取締役の比重が1990年代の1割前後から、2000年代には6割強、2010年代には8割弱にまで急上昇したことから、従業員1,000名当り社内取締役数は減少し続けたとみて良かろう。パナソニックとソニーの両社では、内部昇進によって取締役にまでたどり着く競争は、2000年代以降さらに激しくなったのである。

創業間もない時期のソニーでは、役員就任までの勤続年数が短かっただけでなく、就任時の年齢も若かった。例えば、1950年代に平取締役の平均就任年齢は38.4歳、常務のそれは38.5歳、専務のそれは34歳であった。つまり、中小企業の域をまだ越えなかったソニーで、30代中後半の創業メンバー、あるいは、中途採用者達がトップマネジメントを握っていた。同じ50年代に、パナソニックと日立は、平取締役の就任年齢が45歳と51歳、常務取締役のそれは44.7歳と55.6歳で、ソニーよりはパナソニックが、パナソニックより日立が、役員就任年齢が高かった(表8)。当時の企業規模の差が役員就任年齢の差に反映されていたとみられる。

| 企業名 | 年代\職位 | 取締役 | 常務取締役 | 専務取締役 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均 | 変動係数 | 平均 | 変動係数 | 平均 | 変動係数 | ||

| パナソニック | 1950年代 | 44.7 | 0.187 | 44.7 | 0.116 | ― | ― |

| 1960年代 | 50.7 | 0.112 | 54.4 | 0.102 | 57.9 | 0.129 | |

| 1970年代 | 55.8 | 0.099 | 56.5 | 0.065 | 60.8 | 0.060 | |

| 1980年代 | 55.0 | 0.078 | 56.6 | 0.040 | 57.7 | 0.034 | |

| 1990年代 | 55.6 | 0.039 | 58.6 | 0.039 | 58.3 | 0.054 | |

| 2000年代 | 57.5 | 0.089 | 58.3 | 0.045 | 60.2 | 0.027 | |

| 2010年代 | 59.8 | 0.094 | 56.7 | 0.042 | 58.5 | 0.047 | |

| ソニー | 1950年代 | 38.4 | 0.259 | 38.5 | 0.163 | 34.0 | 0.173 |

| 1960年代 | 47.0 | 0.157 | 47.4 | 0.155 | 48.8 | 0.067 | |

| 1970年代 | 52.0 | 0.194 | 49.1 | 0.131 | 51.6 | 0.146 | |

| 1980年代 | 52.8 | 0.090 | 54.3 | 0.077 | 55.8 | 0.099 | |

| 1990年代 | 55.1 | 0.099 | 54.8 | 0.047 | 57.9 | 0.053 | |

| 2000年代 | 60.1 | 0.096 | ― | ― | ― | ― | |

| 2010年代 | 59.5 | 0.088 | ― | ― | ― | ― | |

| 日立 | 1950年代 | 51.1 | 0.069 | 55.6 | 0.052 | 55.0 | 0.026 |

| 1960年代 | 54.2 | 0.057 | 56.2 | 0.046 | 58.1 | 0.026 | |

| 1970年代 | 54.9 | 0.048 | 57.5 | 0.045 | 60.2 | 0.042 | |

| 1980年代 | 55.5 | 0.040 | 57.4 | 0.038 | 59.5 | 0.032 | |

| 1990年代 | 56.4 | 0.028 | 57.5 | 0.024 | 59.7 | 0.023 | |

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』、日立製作所『有価証券報告書』から筆者作成。

しかし、1960年代以降、ソニーの取締役就任年齢は急速に高まった。まず、60年代に取締役就任年齢は50年代より8.6歳上昇した47歳になり、70年代には52歳、90年には55.1歳に高まった。常務就任年齢も、60年代には50年代より8.9歳上昇した47.4歳で、70年代に49.1歳、80年代に54.3歳、90年代に54.8歳に上昇した。専務就任年齢も、60年代に50年代より約15歳も高まった48.8歳、70年代には51.6歳、80年代55.8歳、90年代に57.9歳に上昇した(表8)。

このように、ソニーの役員就任年齢が上昇した結果、取締役では70年代以降、常務と専務では80年代以降、ソニー、パナソニック、日立の3社間の役員就任年齢の差はほぼなくなった(表8)。

役員就任年齢が高齢化する傾向は、ソニーよりそのスピードこそ遅かったものの、パナソニックや日立にも共通に表れた。まず、パナソニックの取締役就任の平均年齢は、前述のように、1950年代に45歳程度であったが、80年代を除く、上昇を続けた結果、2010年代には約60歳で、1950年代より取締役就任年齢が15歳も上昇した。常務就任年齢は50年代の44.7歳から60年代、70年代、90年代、2010年代に上昇した(表8)。日立の場合も、パナソニックよりもそのスピードが遅かったとはいえ、20世紀後半を通して、役員就任年齢が上昇して、役員の高齢化傾向が認められる41。

ただし、こうした役員就任の高齢化が、戦後の他大企業にも一般的に表れたとはいいがたい。例えば、石井の研究によれば、大手保険会社の事例で、A社は1977年まで取締役選任年齢が上昇したが、88年の取締役選任から変化が見え始め、88年に52歳、89年に51歳、90年に49歳で、取締役選任年齢の早期化が表れ、B社では、80年代までは早くとも50歳での取締役選任が行われたのに対して、90年からは毎年48歳での取締役選任が行われた42。

6.2 役員就任年齢の個人差表8によれば、パナソニックとソニー共に、取締役就任年齢の変動係数は小さかった。役員就任年齢の個人差が小さかったのである。従って、ソニーとパナソニックでは、取締役の就任年齢にある程度の「相場」が形成されていたといえる。さらに、パナソニックとソニー共に、取締役就任年齢の変動係数は減少傾向を辿っていた。その「相場」がより明確になりつつあったことであるが、この点では、日立も同様であり43、従って、20世紀後半も、パナソニック、ソニー、日立の3社にとって、取締役就任年齢の相場がより明確になる時期であったということができよう。

ただ、この時期、役員就任年齢の変動係数の水準を3社で比較してみれば、3社間に差もみられた。平取締役だけでなく、常務、専務の就任年齢においても、ソニーの変動係数はパナソニックや日立より大きかった。

役員に就任してから退任するまで平均的にどれほどの期間在任したかを各年代別に計算してみれば、まずパナソニックでは、退任した役員が極端に少なかった1950年代を除く、60年代以降の60年間、役員在任期間が短くなる傾向にあった。取締役と常務の場合、70年代と80年代に平均在任期間の短縮が際立っており、専務は70年代と90年代、2000年代に在任期間が大幅に短くなった。副社長の在任期間は70年代から、社長の在任期間は80年代より短縮化傾向が著しかった(表9)。日立の場合は、他の役員ポストの在任期間には明確な変化の傾向はみられないものの、取締役の在任期間短縮化が顕著であった。例えば、50年代に日立の取締役の在任期間は8年だったが、60年代に6年、70年代には2.3年に短縮され、90年代にも2年にとどまった44。創業者企業のパナソニックと経営者企業の日立共に、一部の役員ポストで在任期間が短くなる傾向が見られたのである。その限りで、20世紀後半を通して、役員の回転率が高まり、役員の「ポスト」化が進んだといえる。

| 企業名 | 年代\職位 | 取締役 | 常務取締役 | 専務取締役 | 副社長 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均 | 変動係数 | 平均 | 変動係数 | 平均 | 変動係数 | 平均 | ||

| パナソニック | 1950年代 | 2.1 | 0.148 | ― | ― | ― | ― | ― |

| 1960年代 | 7.6 | 0.800 | 7.8 | 0.693 | 9.5 | 0.441 | 11.4 | |

| 1970年代 | 5.1 | 0.898 | 5.9 | 0.566 | 3.3 | 0.327 | 6.8 | |

| 1980年代 | 2.6 | 0.586 | 2.7 | 0.690 | 4.2 | 0.842 | 6.2 | |

| 1990年代 | 3.2 | 0.425 | 2.4 | 0.589 | 3.0 | 0.588 | 2.9 | |

| 2000年代 | 4.1 | 0.917 | 2.5 | 0.359 | 2.4 | 0.443 | 2.5 | |

| 2010年代 | 3.3 | 0.977 | 2.4 | 0.658 | 2.4 | 0.369 | 2.5 | |

| ソニー | 1950年代 | 2.3 | 1.100 | 3.0 | 1.179 | ― | ― | ― |

| 1960年代 | 5.0 | 0.811 | 7.2 | 0.567 | ― | ― | ― | |

| 1970年代 | 4.0 | 0.418 | 2.4 | 0.361 | 5.2 | 0.466 | 5.7 | |

| 1980年代 | 4.7 | 0.628 | 4.7 | 0.510 | 4.8 | 0.838 | 4.6 | |

| 1990年代 | 4.2 | 0.824 | 3.7 | 0.766 | 3.5 | 0.469 | 5.9 | |

| 2000年代 | 4.3 | 0.637 | ― | ― | ― | ― | ― | |

| 2010年代 | 6.1 | 0.492 | ― | ― | ― | ― | ― | |

| 日立 | 1950年代 | 7.9 | 0.531 | 3.5 | 0.620 | 3.8 | 0.242 | 6.5 |

| 1960年代 | 6.0 | 1.142 | 3.2 | 0.439 | 2.6 | 0.557 | 2.9 | |

| 1970年代 | 2.3 | 0.507 | 3.0 | 0.388 | 2.8 | 0.428 | 4.3 | |

| 1980年代 | 3.0 | 0.987 | 2.9 | 0.340 | 2.8 | 0.336 | 4.0 | |

| 1990年代 | 2.0 | 0.257 | 2.6 | 0.384 | 2.9 | 0.472 | 4.4 | |

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』、日立製作所『有価証券報告書』から筆者作成。

パナソニックと日立で役員在任期間が短くなり、「役員の回転率」が高まったことは、前述した役員就任年齢の高齢化、役員昇進までの勤続年数長期化を抑制する面を持つ反面、役員就任年齢が高まり、役員昇進までの勤続年数が長くなったことが、役員在任期間の短縮化や役員の「ポスト化」化を促進した面もあると思われる45。

他方、同じ創業者企業ながら、ソニーの場合は、パナソニックと違って、役員在任期間の変化において一定の傾向は見当たらない。むしろ、ソニーの場合、最も人数の多い平取締役で、60年代から90年代まで、在任期間が4年~5年の幅の中で安定的に推移していたことが特徴的である。40年間という長い期間、かなり狭い幅の中で取締役在任期間が集中しており、在任期間の「固定化」が続いていたとみられる。パナソニックと違って、ソニーでは役員の「ポスト」化ではなく、役員在任期間の「固定化」が表れたのである。

各取締役ポストの在任期間の変動係数をみれば、パナソニックとソニー共に、全時期を通して大きかった(表9)。つまり、取締役の任期において個人間のバラツキが大きかったのである。同じ表9をみれば、日立も同様に、役員の在任期間の変動係数が大きかった。従って、役員任期の個人間バラツキが大きかったことはかなり一般的な現象であったといえる。役員就任年齢、入社から役員就任までの勤続年数においては、個人間のバラツキが小さく、ある種の「相場」が形成されていたことと対照的である。

要するに、パナソニックと日立では、役員の回転率が上昇し、役員「ポスト」化が進んでいる中で、在任期間の個人間バラツキが大きかったのに対して、ソニーでは、役員在任期間が「固定化」していた中で、在任期間の個人間バラツキは大きかったことになる。

パナソニックもソニーも、役員が事業部長、工場長、職能部長など執行組織の長のポストを兼任する比率(以下、兼任比率とする)が極めて高く、これは、平取締役だけでなく、常務や専務にも当てはまる。とりわけ、パナソニックでは、1980年代と90年代の常務、60年代と90年代の専務の全員が執行組織の長のポストを兼任していた(表10)。

| 企業名 | 年代 | 取締役 | 常務取締役 | 専務取締役 |

|---|---|---|---|---|

| パナソニック | 1950年代 | 16.7 | 0.0 | ― |

| 1960年代 | 81.0 | 92.3 | 100.0 | |

| 1970年代 | 83.3 | 86.4 | 85.7 | |

| 1980年代 | 89.8 | 100.0 | 93.8 | |

| 1990年代 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | |

| ソニー | 1950年代 | 50.0 | 60.0 | ― |

| 1960年代 | 92.9 | 90.0 | 75.0 | |

| 1970年代 | 100.0 | 77.8 | 77.8 | |

| 1980年代 | 94.7 | 100.0 | 100.0 | |

| 1990年代 | 97.1 | 100.0 | 92.9 | |

| 日立 | 1950年代 | 90.3 | 71.4 | 100.0 |

| 1960年代 | 91.2 | 60.0 | 9.1 | |

| 1970年代 | 94.9 | 54.5 | 38.5 | |

| 1980年代 | 95.2 | 59.5 | 59.1 | |

| 1990年代 | 97.1 | 90.9 | 30.4 |

(注)ソニーは本社のみの兼任比率。社外取締役は除く。

(出所)パナソニック『有価証券報告書』、ソニー『有価証券報告書』、日立製作所『有価証券報告書』から筆者作成。

ソニーの取締役の場合も、執行組織の長のポストの兼任比率が高かった。ソニーは、すでに1950年代より取締役の半数、常務の6割が執行責任者のポストを兼任しており、60年代以降は、圧倒的な多数の役員が執行責任者のポストを兼任した。例えば、ソニーの平取締役の兼任比率は70年代に100%で、他の時期にも9割を超える高い水準であった。常務の兼任比率も60年代9割、70年代78%で、80年代と90年代には100%であった(表10)。60年代と70年代の専務の兼任比率も70%台後半で、80年代と90年代の専務歴任者14名の全員及び13名がそれぞれ執行責任者のトップポストを兼任した。特に、ソニーの場合、事業の執行役に権限を大きく委譲されており、各事業の収益や市場環境など判断材料も執行側が握られていたとされる46。したがって、ソニーの役員は執行組織の責任者を兼任することによってより大きい権限をもつことができたとみられる。

こうした高い兼任比率は経営者企業の日立でも同様に表われた。例えば、日立の役員の中で1950年代~90年代に一貫して、取締役と常務の兼任比率が高かった47。さらに、橘木・連合の調査で、90年代半ば、生命保険企業の役員で部長を兼任している人が少なからず存在したことが確認されている48。本稿の両社でみられる役員の高い兼任比率は、日本の大企業でかなり広く観察できる現象であったといえる。

創業者の影響力が大幅に弱くなるか、亡くなった後は、創業者企業にも経営者企業の性格が濃くなることが想定できる。トップマネジメントの変化であり、従って、役員の属性にも大きな変化が表れた可能性が高い。

創業者企業のパナソニックとソニーも、創業者がいなくなるか、トップマネジメントの座を完全に退いて企業への影響力がなくなると、役員の構成及び属性にも大きな変化があった。そこで、パナソニックの場合、創業者の松下幸之助が亡くなってトップマネジメントの変化があったとみられる1980年代以降の時期に、ソニーの場合、創業者がいなくなった90年代以降の時期に焦点を合わせて、役員の属性にどのように変化したかを分析する。ただ、前述したように、90年代末から2000年代初頭にかけて、コーポレートガバナンス関連の制度改革で、各社の取締役会の規模と性格に大きな変化があったことに鑑みて、90年代までと2000年代以降を分けて、パナソニックとソニーの役員属性の変化を分析する49。

9.1 パナソニック役員の属性の変化 (1) 1980年代と90年代における変化1980年代以降、戦後入社者の比重が圧倒的に高くなった。例えば、パナソニックの80年代役員のうち戦後入社者が4分の3で、90年代の役員のうち戦後入社者が95%であった。とりわけ、同社の80年代役員のうち50年代入社者が最多であり、90年代と2000年代の役員では60年代入社者が最多であった。日立も、役員のうち戦後入社者の比重が80年代に8割で、90年代に98.5%である。

パナソニックの取締役会メンバーの学歴においても変化がみられた。すなわち、1970年代までと違って、80年代以降、大卒役員の比重が急上昇して、取締役会メンバーのほとんどが大卒者になった。例えば、80年代、同社役員の3分の2が大学及び大学院卒で、90年代には93%が大卒以上の学歴をもった。パナソニックで役員に昇進する上の学歴の重視度が上昇したのである。それゆえ、前述したように、創業以来、役員のほとんどが大卒者であったソニーとの違いが、80年代以降ほぼなくなった。他方、大卒役員の出身大学別分布をみれば、パナソニックの場合、東大卒の比重が80年代以降低下した。例えば、60年代と70年代後半に、同比重が20%台後半であったが、80年代と90年代には約13%にとどまった。役員構成が特定大学出身に偏重する傾向はより薄くなったのである。

(2) 2000年代以降の変化1990年代まで、パナソニックの取締役の中で戦後生まれの人は皆無であったが、2000年代以降のパナソニックでは、戦後生まれ、いわば「戦後世代」が取締役会で存在感を高めた。00年代に、パナソニックの取締役のうち、「戦後世代」が4割近くを占め、10年代には、取締役の9割が「戦後世代」であった(表1)。こうした「戦後世代」の進出は、前述したように、この時期、社内取締役数の減少の中で表れたことであり、それゆえ、「戦後世代」は「戦前・戦中世代」より、社内取締役昇進のため、激しい競争を勝ち抜いたとみてよかろう。

1970年代~90年代に、社外取締役は2名~3名にすぎなかったが、2000年代~10年代には6名に増え(表6)、取締役会メンバーの中での社外取締役の比重が高まった。例えば、17年6月の株主総会でパナソニックは取締役数を従来の17人から12人に減らしたが、社外取締役は4人のままであるため、取締役の3分の1が社外取締役となった50。このように、取締役の人材プールが同社外部に広がったことは、取締役の行動及びコーポレートガバナンスにおいて市場性が強まっていたことを示すということができよう。

取締役会の構成においても、2000年代以降に変化がみられた。全取締役数で占める平取締役の比率、つまり、平取締役率が急低下した。例えば、04年~16年に平取締役率が2割台の低い水準にとどまっており、10年と11年には平取締役率が1割程度であった(図3)。有価証券報告書の記載内容をみれば、00年代と10年代に、パナソニックではほとんどの新任社内取締役は常務取締役以上のポストに就任しており、彼らは主に、執行役員を経験した人の中から昇進した人達であった51。同社が90年代末に執行役員制を導入してから、執行役員を数年経験した後、常務取締役か、専務取締役に就任するというルートが形成され、これが平取締役率の下落をもたらす要因になったと考えられる52。

一部の取締役ポストで、パナソニックの取締役就任年齢は2000年代にやや上昇している(表8)。例えば、取締役就任年齢は1990年代の55.6歳から00年代に57.1歳、10年代に59.8歳になった。副社長の就任年齢も、90年代の58.7歳から、00年代に62.6歳に上昇した。一部の役員ポスト就任高齢化は2000年代にも表れたのである。これは、主に、高齢の社外取締役の増加が反映された現象と思われる。パナソニックの取締役就任年齢の変動係数は90年代までと同様に小さいものの、2000年代にはその変化の方向としては上昇に転じている(表8)。前述したように、高齢の社外取締役の増加などで個人間の就任年齢のバラツキが少しずつ拡大したのである。

他の会社と同様に、パナソニックにおいても、1990年代まで役員昇進までの勤続年数は長期化する傾向にあったが、2000年代に入ってからは、逆転現象が起こった。つまり、00年代以降、入社後役員昇進までの勤続年数が短くなるという新しい動きが表れた。例えば、パナソニックで、取締役昇進までの勤続年数は、90年代の28年から00年代には25.7年、10年代には20.2年に大幅に短縮された。常務までの勤続年数も、90年代の31.8年から、00年代29.4年、10年代28.9年と短くなった(表7)。役員昇進までの勤続年数の変動係数は、90年代までと比べ、00年代と10年代に大きくなっている。役員になる上で、勤続年数の個人間バラツキが2000年代以降より大きくなっているのである。これは、前述した取締役就任年齢の個人間バラツキが拡大することと整合的である。新しい動きとして、一部の人がより短い勤続年数で役員に昇進する、いわば抜擢昇進の人が過去より増えていたということができる。

9.2 ソニー役員の属性の変化 (1) 1990年代におけるソニーの役員属性変化大幅な差ではないものの、創業後、長い期間、ソニーでは文系役員が理系役員より多かったが、90年代に初めて逆転現象が起こった。つまり、1980年代までと違って、90年代のソニー役員では、文系出身者数が理系出身者数を上回った。金融、エンターテインメント事業など既存のモノづくり以外の事業の比重が高まる中で、過去のようなものづくり関連の技術の重要性が相対的に低くなり、それが文系役員の量的比重の上昇につながったと考えられる。また、創業後長年、ソニーの役員の中では新卒者より中途採用者が多かったが、90年代に初めて、新卒者役員が中途採用者を上回った(表6)。こうした90年代の同社の変化は、社外取締役より社内取締役が少数になったものの、2000年代に入っても続いた。すなわち、2000年代に社内取締役歴任者のうち、新卒出身が8名、中途採用者が5名で、2010年代にもそれぞれ5名と2名であった。

出身大学別には、1990年代のソニー役員の中で東大卒業者の比重は歴代最も低い21.7%で、80年代より10%ポイント以上下がった。反面、私立大学卒業者が80年代の23.2%から90年代に36.2%に大幅に上昇したうえ、海外大学の卒業者も1割を超えた。役員の出身大学の多様性が高まったとみることができる。

他方、ソニーの取締役の平均就任年齢は上昇を続け、1990年代にはパナソニックの取締役のそれと同じ水準になった。ただ、役員高齢化の速度は、80年代までに比べ、90年代に落ちていた。例えば、常務の就任年齢は80年代54.3歳から90年代に54.8歳にとどまり、社長の平均就任年齢は、90年代に53.5歳で80年代の53.3歳とほぼ同じであった。同じ時期、平取締役の就任年齢と専務のそれも、80年代に比べ、90年代にそれぞれ2.3歳、2.1歳上昇するにとどまった。創業以来続いてきたソニー役員の急速な高齢化は90年代に一応止まったのである。

(2) 2000年代以降のソニーの役員属性変化2000年代に入ると、ソニーのトップマネジメントにより多くの変化が表れた。まず、90年代までは戦後生れの役員は一人もいなかったが、00年代に入って役員のうち戦後生れが高い比重を占めるようになった。例えば、00年代のソニー役員のうち、戦後生れが3割、10年代には7割以上を占めた。パナソニックよりやや低い割合ではあるとはいえ、パナソニックと同様に、00年代に入って、戦後生れが取締役会の主流のグループになったのである。

もう一つ重要な変化は、ソニーの場合、取締役会で社外取締役の比重が急速に高まったことである。すでに述べたように、パナソニックでも似通う現象が2000年代に表れたが、その変化の度合いがソニーではるかに激しかった。ソニーで、90年代までは取締役会の中で社外取締役はあくまで少数であったが、00年代には社外取締役が取締役の約6割、10年代には8割弱も占めた。00年代以降、取締役会で社外取締役が多数派になったという点で、ソニーは経営者企業の日立と類似している。例えば、90年代まで社外取締役が皆無であった日立で、12年には社外取締役が3人になり、16年度には取締役12名の中、社外取締役が8名で、17年度にも取締役数13名のうち、社外取締役が9名で取締役会の多数派を占めた53。こうした2000年代以降の変化は、外国人株主に加えて、企業外部の人による、コーポレートガバナンス上の影響力が大きくなったという意味で、ソニーのような創業者企業、日立のような経営者企業を問わず、市場性が強まったことを示す。

取締役会の構成にも2000年代に変化がみられた。1990年代末に、執行役員制の導入に伴い、ソニーで代表執行役員など一部の執行役員のみが取締役会のメンバーになり、既存取締役の中で取締役会から外される人も多かった。また、執行役員の中では、平の執行役員、常務執行役員、専務執行役員などポストの違いがあったが、2003年以降、取締役会メンバーは全員が平取締役になった。ソニーの取締役会の階層的性格が急速に薄くなったことが示される。こうしたドラスティックな変化がなかったパナソニックと対照的である。

それに、ソニーの取締役就任年齢が2000年代以降大幅に高まった(表8)。社外取締役と社内取締役を分けて就任年齢をみれば(表11)、00年代において社内取締役就任年齢は62.8歳で、社外取締役就任年齢の59歳より高かった。創業以来、社内取締役の高齢化傾向が続き、00年代にも社内取締役の就任年齢が上昇し続けたのである。しかし、10年代には、社外取締役の就任年齢が社内取締役のそれ以上に高まった。例えば、10年代の社外取締役の平均就任年齢は68.9歳で00年代より10歳も高まった結果、社内取締役の就任年齢の64.9歳を4歳ほど上回った。社外取締役を一気に増やして、社外取締役が圧倒的に多くなったソニーで、より年齢の高い社外取締役が増えた。社外取締役には外部で一定の地位についており、なおかつ、認知度の高い人が多いため、相対的に高齢の人が多く含まれ、それが同社の取締役就任年齢を高めた。社内取締役だけでなく、増えていた社外取締役の高齢化も進んだのである。また、2000年代に、ソニーの取締役就任年齢の変動係数は、90年代とそれほど変わらない。2000年代以降、社外取締役が増える中で、就任年齢の個人差はそれほど大きくなかったことが示される。この点もパナソニックとの違いであった。

| 時期 | 社内取締役 | 社外取締役 | |

|---|---|---|---|

| 在任期間 | 2000年代 | 3.25 | 5.43 |

| 2010年代 | 6.50 | 6.17 | |

| 就任年齢 | 2000年代 | 62.76 | 59.00 |

| 2010年代 | 64.85 | 68.85 |

(出所)ソニー『有価証券報告書』から筆者作成。

ソニーの役員在任期間は、前述したように、1960年代から90年代まで安定的であったが、2010年代には長くなった。例えば、1990年代には取締役在任期間が4.2年、2000年代に4.3年であったが、2010年には6.1年へと長期化した(表8)。

社外取締役と社内取締役の在任期間を比較すると(表11)、2000年代において、社内取締役の任期は3.25年であるのに対して、社外取締役の任期はそれよりはるかに長い5.43年であった。社外取締役の任期が長かったのである。

2010年代には、社外取締役の平均任期は、社内取締役の平均任期より短かったとはいえ、00年代のそれより長い6.17年になった。90年代までは、取締役任期の長期化現象が見られなかったソニーで、2000年代以降には、社外取締役の比重が高まる中で、取締役の任期が長期化し始めたのである。

日本の大企業の取締役数が1970年代半ばから増えたという一部の主張とは違って、パナソニックとソニーの取締役数は20世紀後半を通して持続的に増える傾向にあった。取締役会の内部構成において、平取締役が占める比率は、当初、パナソニックがソニーより高かったが、70年代よりソニーの同比率が急上昇し、80年代と90年代に両社の同比率はほぼ変わらなくなった。

1950年代~80年代の両社役員の出生時期においては、パナソニックがソニーより早いという分布をみせた。ソニーの役員がパナソニックより若かったことが示されるが、実際に、50年代と60年代に、ソニーの役員就任年齢はパナソニックのそれより低かった。しかし、ソニーの役員就任年齢が急速に高まり続け、取締役では1970年代以降、常務と専務では80年代以降、ソニーとパナソニック役員就任年齢の差がほぼなくなった。

20世紀後半を通して、役員就任年齢が高まる傾向は、ソニーとパナソニックに共通にみられた。こうした役員「高齢化」の中で、両社共に、役員就任年齢の個人差は小さかった。つまり、社内に取締役就任年齢の「相場」が形成されていたとみられる。ただ、パナソニックの役員就任年齢の変動係数がソニーのそれより小さいことから、創業がより早かったパナソニックで、役員就任年齢の相場がより明確であったことが推測できる。

取締役の学歴については、パナソニックの場合、戦後のかなり長い期間、中卒以下の役員が多く、早くから高学歴者の割合が高かった創業者企業のソニー、そして経営者企業の日立と異なった。さらに、大卒役員に限定してみても、パナソニックの役員の出身大学がソニーや日立のそれより多様であり、従って、学歴の面で、パナソニック役員の多様性が目立つ。

役員を文系・理系出身に分けてみても、パナソニックの特徴が表れる。すなわち、ソニーと日立は理系出身の役員が多数派であったのに対して、パナソニックは文系出身の役員が多数派であった。電子メーカーの中で、パナソニックが販売・営業など文系出身の人が多い領域を他社より重視したことに負うところが大きいと考えられる。

20世紀後半を通して、パナソニックとソニー両社役員のほとんどは社内取締役であったが、この社内取締役の中で、パナソニックでは新卒が中途採用より多かったのに対して、ソニーは、逆に、1980年代まで、中途採用の役員が取締役会の多数を占めた。ソニーでは創業からの時間が短いゆえに、まだ内部昇進の役員層が育っていなかったことを表しており、新卒役員が多かったという点では、パナソニックと日立に類似していた。創業時期の差は、役員昇進者の平均勤続年数の差にも影響し、創業のより早かったパナソニックの役員がソニーより勤続年数が長かった。

ところが、役員就任までの勤続年数が20世紀後半を通して長くなり、その勤続年数の個人間バラツキが大きかった点はパナソニックとソニーの間に共通であった。そのバラツキが小さくなる「従業員経験年数の相場化」も両社に共通に表れた。

役員昇進のためにはより長く働かなければならなくなる中で、激しい昇進競争が繰り広げられていた。例えば、両社の場合、1970年代の一部時期を除く、90年代半ばまで、従業員1,000名当り役員数が下落し続けた。役員デフレが続き、役員昇進競争が激しさを増していたのである。特に、ソニーの場合、50年代後半の従業員1,000名当り役員数と、その最低点である70年頃のそれを比較すると、ほぼ7分の1に減少している。実は、70年代からは、パナソニック、ソニーの従業員1,000名当り取締役数は、大企業平均よりはるかに少なかった。両社で役員になる競争が大企業平均より激しかったのである。2000年代以降には、パナソニックとソニーの従業員1,000名当り取締役数がさらに低下した上、社内取締役数も急減したことから、内部昇進によって取締役にたどり着くには、さらに激しい競争を突破しなければならなかったとみられる。

日立と同様にパナソニックにおいても役員在任期間が短くなる傾向にあり、役員「ポスト」化が進んでいったのに対して、ソニーは長い期間、役員在任期間が「固定化」していた。しかし、在任期間の個人間バラツキはどっちも大きかった。パナソニック、ソニー、日立共に、取締役の在任中、執行組織のトップポストを兼任する場合も多かった。

他方、創業者企業のパナソニックとソニーが経営者企業へ移行してから、両社の役員の属性に大きな変化が観察される。まず、1980年代と90年代における変化として、まず、1950年代~70年代のパナソニックの役員では戦前入社組が多数派であったが、80年代以降、同社の役員で占める戦後入社者の比率が急速に高まった。特に、80年代には50年代入社者が半分近くを占めた。50年以前入社者と51年以降入社者の間には、学制の変化、戦争によるキャリアの中断など、大きな違いがあることを考慮すれば、70年代までと80年代以降にパナソニックのトップマネジメント上の変化が大きかったことが示される。また、80年代以降、大卒役員の比重が急上昇して、取締役会メンバーのほとんどが大卒者になった。その結果、役員の学歴分布という面で、90年代にソニーとパナソニックの違いはほぼなくなった。

2000年代以降パナソニックの役員属性にはさらに新しい変化がみられた。第1に、執行役員制の導入に伴い、取締役数が急速に減少する中で、社外取締役の比重が高まった。取締役の行動及びコーポレートガバナンスにおいて市場性が強まっていたといえる。第2に、00年代以降に、取締役数で占める平取締役の比率が急低下した。執行役員制を導入してから、執行役員を数年経験した後、常務取締役か、専務取締役に就任するというルートが形成されたためである。03年より取締役会メンバー全員が平取締役になったソニーと著しく異なる変化である。第3に、1990年代まで、パナソニックの取締役の中で戦後生まれの人は皆無であったが、00年代以降、戦後生れが取締役会で存在感を高めた。この「戦後世代」は、社内取締役昇進のため、「戦前・戦中」世代の人達より激しい競争にさらされた。第4に、00年代以降、役員昇進までの勤続年数が短くなった上、抜擢昇進の人が過去より増えることによって、勤続年数の個人差が広がった。最後に、高齢の社外取締役の増加などで、パナソニックの取締役就任年齢が00年代にやや上昇している上、取締役就任年齢の個人間バラつきも少しずつ拡大している。00年代に入っても、取締役就任年齢の個人間バラツキがそれほど大きくなかったソニーとの違いが際立つ。

ソニーも、経営者企業に移行した1990年代より、役員の属性に新たな変化が表われた。まず、90年代の変化として、第1に、金融、エンターテインメント事業など既存のモノづくり以外の事業の比重が高まる中で、過去に比べものづくり技術の重要性が低くなり、80年代までと違って、90年代のソニー役員では、文系出身者数が理系出身者数を上回った。第2に、1990年代に初めて、新卒者役員が中途採用者を上回った。第3に、役員の出身大学の多様性が高まった。第4に、ソニーの取締役の就任平均年齢は上昇を続けたものの、役員高齢化の速度は、80年代までに比べ、90年代に落ちていた。

次に、2000年代以降のソニーの役員属性変化として、第1に、パナソニックと同様に、ソニーも、00年代に入って役員のうち戦後生れが高い比重を占めるようになった。第2に、パナソニックと同じく、ソニーも社外取締役が増えた。特に、取締役会での社外取引役の比重はパナソニックよりはるかに高く、その点で、日立と類似している。ソニーのような創業者企業、日立のような経営者企業を問わず、企業外部の人による、コーポレートガバナンス上の影響力が大きくなったという意味で、市場性が強まったことが示される。第3に、03年以降、取締役会メンバー全員が平取締役になった。取締役会の階層的性格が急速に薄くなったことが推測できるが、この点は、パナソニックと異なる。第4に、ソニーの取締役就任年齢が、90年代より大幅に高まり、役員「高齢化」が顕著になった。第5に、ソニーの役員在任期間は、1960年代から90年代まで固定的であったが、2010年代には長くなった。

最後に今後の研究課題を示しておこう。第1に、1990年代末からの執行役員制度の導入で、既存の取締役の中の多数が執行役員に回され、重要な執行機能を果たしている点で過去の社内取締役と変わらない執行役員が多くなった。従って、90年代までの取締役についての分析を2000年代以降まで延長するためには、執行役員の属性を分析する必要がある。有価証券報告書などからは、執行役員の属性についての限られた情報しか得られないという難点があるものの、執行役員についての情報収集可能性を探る必要がある。第2に、本稿では、役員の属性に焦点を合わせて分析したが、よりミクロなレベルで役員個人のキャリアパスの分析を行うことによって、役員の属性が企業経営に及ぼす影響(例えば、組織能力への影響)の手掛かりを得る必要がある。第3に、本稿のパナソニックとソニーなどの電子メーカーの役員分析を踏まえて、戦後のもう一つのリーディングインダストリーである自動車産業、さらに鉄鋼産業、化学産業の大手各社の役員分析を行い、これら重要産業の役員属性を比較分析することである。それによって、各産業の特殊性と産業をまたがった共通点を明らかにし、戦後日本大企業の役員の特性の全貌を解明することが期待できる。