抄録

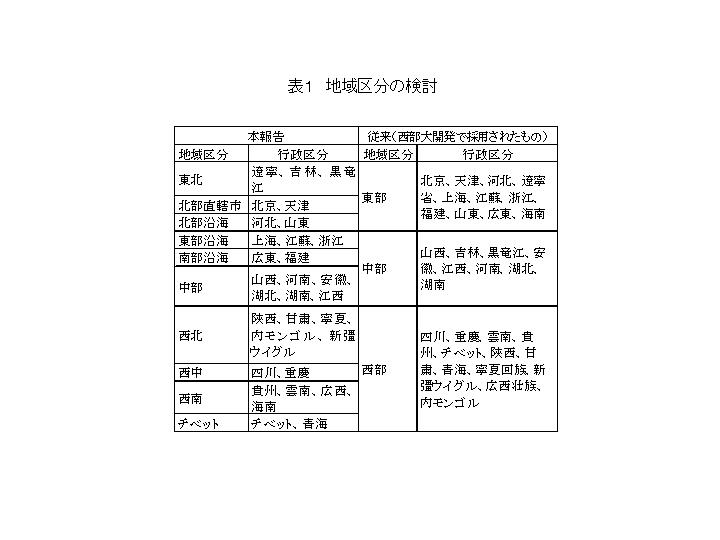

中国の貧富の格差が大きな問題となっているのは周知の事実である。特に農村の貧困、失業、東部と西部の地域格差、都市の貧富の格差など、問題の切り口によって視点は違うものの、中国の地域格差とは主に「東部」「中部」「西部」の格差をいうのが一般的である。中国の31行政区の統計数値を分析していくと、豊かな東部と貧しい西部という周知の事実も明白になるが、豊かといわれる東部でも、2004年の1人当たりGDPで東部地域内を比較すると、 1位の上海市は55,307元、最下位の海南省は9,450元であり、上海市の1人当たりGDPは海南省の5.9倍である。地理的にも1,700km近く離れており、気候も温帯と亜熱帯という具合に大きな差異があり、東部として一括りで見るには難がある。1人当たりGDPからすると海南省や広西壮族自治区は、西部に属する方がより現実の経済状況や生活状況に適合すると考える。これらの状況を考慮しつつ、既存研究と中国の最新の統計数値をもとに、新たな中国の地域区分を提案する。これをもとにした、地域間や省間格差の現状と推移を報告する。地域間や省間の格差を統計数値で比較する場合、最も頻繁に用いられる指標は1人当たりGDPである。このほかにも、1人当たり財政支出、財政収入など、1人当たりの数値で格差を比較することが多い。しかし、この比較には、1人当たりの数値と人口が線形関係にあるということが前提になっている。実際の統計数値分布は、傾きが一定でなく、上・下に凸の指数関数的分布を示すことが多い。上に凸の指数関数的分布であると、人口が少ない省が過大に評価される。例えば、日本の1人当たり公共事業費の上位には人口の少ない島根県、鳥取県などが入っている。このような状態を是正するために、考案されたものに「回帰偏差値」がある。回帰偏差値とは、人口の対数を独立変数、1人当たりの統計数値の対数値を従属変数とした単回帰式の標準化残差を10倍し、50を加えたものである。本報告では、2004年の省間統計データの回帰偏差値を計算後、その結果を主成分分析し、省間格差の現状を検討した。主成分分析の結果と1人当たりGDPの値には、若干のずれがあるものの大きな相違はなく、1人当たりGDPは省間の格差の指標として有効であることが分かった。前節までの結果から、中国の地域区分を従来の3区分から表1のような10区分とすることを検討した。この区分により、2004年における各種統計指標による地域間格差、1952年から2004年までの格差の推移をタイル尺度により計算した。その結果、従来の3地域区分とは異なる格差の状況と推移を確認できた。