抄録

背景

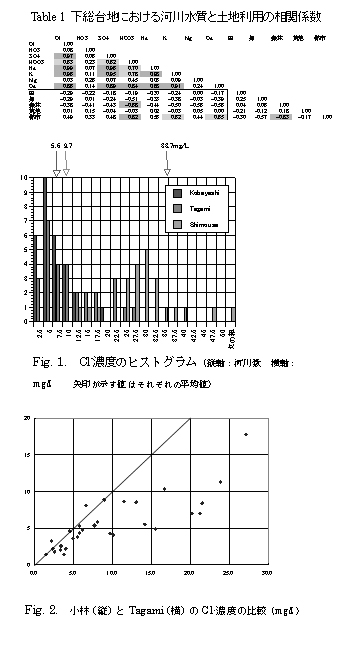

渓流水の形成や農地域の水質に比べ都市域の水質形成に関してはいまだ不明な点が多い。水質と土地利用の関係を精緻に理解していれば、都市計画を考える際にどういった土地利用が良好な水環境の保持に有効に働くか、示唆を与えられる。また、新たな汚染物質が発生した際に、給源に関して言及することが可能であると考える。よって本研究において、都市域の流域の土地利用と河川水質の関係について検討する。これまでの研究で下総台地における河川水質について検討してきたが、それが他の都市を含む地域にどれほど適合するのか比較した。基本的に下総台地では人為影響の大きい都市部において溶存物質濃度も高まり、それが特定のイオンと高い相関を示すことがわかりつつある(Table1)。

方法

多数の流域属性の異なる流域に関して流域の土地利用と水質を比較することで、自然流域から都市流域に遷移する過程での河川水質の変化をみた。その際、土地利用のデータとして国土数値情報1997を使用した。また、流域界は50mDEMと雨水幹線図を使用し、水質は主要無機イオンをクロマトグラフで定量した。他の都市域との比較に小林(1961)とTagami (2006)のデータを用いた。小林は1940-50年代に全国の225の観測点において河川水質を研究している。データに付記されていた住所から緯度経度を求め、日本地図にプロットし、その地理的分布についても検討した。Tagami (2006)が調査した30河川は小林(1961)のデータに包含される。

結果・考察

都市部におけるの物質付加が多いという下総で見られた傾向(Table 1)は他の都市域でもおおむね一致していた。地理的分布を見ると太平洋ベルトに位置する、人口が多く工業が発達した流域において水質濃度が高いことが指摘できる。例えば、小林(1961)は塩化物イオンの給源として海塩の影響を述べているが、同時に大都市圏においても高い傾向は見られる。Fig. 1から50年間で塩化物イオンの平均が5.6mg/Lから4.1mg/L増加したことが分かる。これは、都市などの人間活動が活発な都市域からの排出が増えたものと考えられる(Fig.2 はこれら2時期の対比)。これらに対して下総台地の平均値は33.7mg/Lと高く、全国的にみて人間活動が高く水質への影響が強い地域(都市とともに農地の影響もある)であると位置づけられる。

文献

小林純(1961)日本の平均河川水質とその特徴に関する研究,農学研究,48,63-106.

Tagami ,K., Uchida, S.(2006) Concentrations of chloride, bromine and iodine in Japanese rivers. Chemosphere, 65, 2358-2365.