抄録

1.はじめに

日本における保育需要は産業構造の変化や都市化といった要因により生じている。現在では、核家族化による仕事と子育ての両立の負担感や子育てそのものの負担感の増大、大都市における待機児童の問題(若林2006)、仕事を持つ有配偶女性の都市と農村の間の格差の存在(神谷1996)、認可保育所と認可外保育施設の二重・三重保育の存在などの問題が生じている。都市化は今後ますます進むものと考えられる。よって、都市においてどのような保育サービスに関する需要と供給があり、今後どうなっていくのかを分析することは重要である。

本研究では、平成14年から平成18年にかけての福岡市における保育サービスの需給関係について地域的差異を分析することで、その現状を把握し、ミクロ・スケールでの多様化する保育ニーズへの対応について考察を行う。

2.研究方法

研究は、研究対象地域の選定、供給・ニーズの定義、GIS等による分析、アンケート・フィールドワーク等の順で行う。

研究対象地域としては、三大都市圏以外の政令指定都市である福岡市とする。

供給の定義は、量的供給=認可保育所の通常保育の定員、待

機児童数=現時点での供給不足分、質的供給=認可保育所の延長保育、夜間保育、病児保育、休日保育とする。ニーズの定義は、実際に利用を申し出た「表明されたニーズ(expressed needs)」(ピンチ1990,p53) で行う。量的ニーズは認可保育所入所児童数+待機児童=量的ニーズ、認可外保育施設月極契約者数(昼間)=量的潜在ニーズ、質的ニーズは認可保育所(延長、夜間、休日、病児保育)利用者数=質的ニーズ、認可外保育施設(延長(18時以降)、夜間、休日)利用者=質的潜在ニーズで把握する。

供給、ニーズともに福岡市役所によるデータを用いた。潜在的ニーズに関しては認可外保育施設に対して電話による聞き取りで確認を行う。

GIS等による分析は、供給とニーズの指標について、ArcGIS9.0とSPSSを用いて分析した。

3.結果・考察

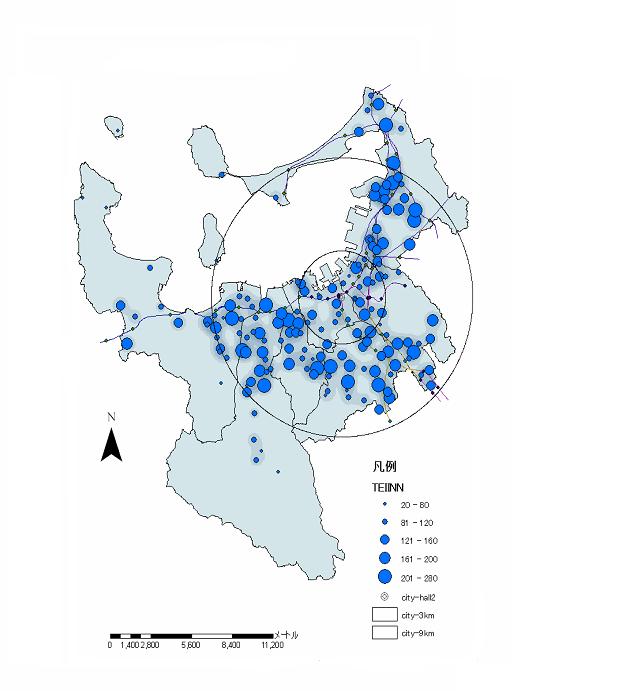

これまでの分析により、量的供給に関しては、施設数は市内全域にほぼくまなく及んでいるが、保育所の定員数は都心から約3kmから9kmが比較的多くなっていることがわかった(図1)。また、供給不足としての待機児童の分布は、鉄道沿線地域や新興住宅地域により多く発生していた。質的供給は都心部、鉄道沿線に多く、特に都心部において多くなっている。質的サービスに関しては、供給が少ない空白地帯も存在している。夜間保育、病時保育といった特定の地域に存在しているサービスは、立地の都合で利用できない人が多くいるものと推測される。延長保育(20時までの場合)行っている保育所は鉄道沿線に多いこともわかった。尚、福岡市においては、質的サービスに関する延長時間の長さと定員充足率及び待機児童の間に相関関係はみられなかった。

ニーズに関しては、量的ニーズは都心部で低く、都心部周辺で高くなっている。都心部においては認可外保育施設が多数存在しているため、潜在的ニーズは多いことが推測される。量的ニーズは年度ごとに変化しており、定員割れの保育所が多く存在している地域もある。保育ニーズは都市内部における人口変動の影響を受けやすいためと考えられる。