抄録

1. はじめに

近年,地球温暖化に伴う気候変化に大きな関心が集まっており,観測データに基づく多くの気候変化研究が行われている.しかしながら,気候変化の要因を明らかにするためには出来るだけ長期のデータを用いた研究が必要である一方,利用できるデータ期間上の制約により20世紀後半の変化を論じているものが多い.

また,東南アジアの多くの地域では降水の季節変化に雨季入り・明けなどの明確な特徴があり,それらは月ごとの値では必ずしもよく表現されない.そのため,日単位のデータを用いた気候変化の調査も重要である.そこで本研究では東南アジア地域の中でも,20世紀前半の日降水量データが使用可能であるフィリピンに着目し,20世紀以降の降水量の季節進行とその年々変動の特徴を明らかにすることを目的とした.まず本発表では20世紀前半と後半以降の平均的な降水量の季節進行を比較する.

2. 使用データ及び解析方法

フィリピンでは19世紀末から20世紀中頃までの気象観測記録があり(Udias, 1996),そのディジタル化が進められている.ここではそのうち Philippine Weather Bureau (当時) のMonthly Bulletin の記録をディジタル化したもののうちから,欠測が2割以下である1907年1月~1940年8月の29地点の日降水量データを本研究で使用した.20世紀後半以降のデータとしては,1961-2002年の日降水量データを用いた.これはAkasaka et al.(2007)で使用されたデータとGAMEのデータ(Takahashi and Agata, 2006)をあわせたものである.こちらも欠測が2割以下の42地点を選び,本稿ではそのうちの6地点を使用した.どちらも半旬降水量に編集し,その気候値を算出した.1940-1950年代のデータがないため,20世紀前半と後半以降に分けて解析を行った.

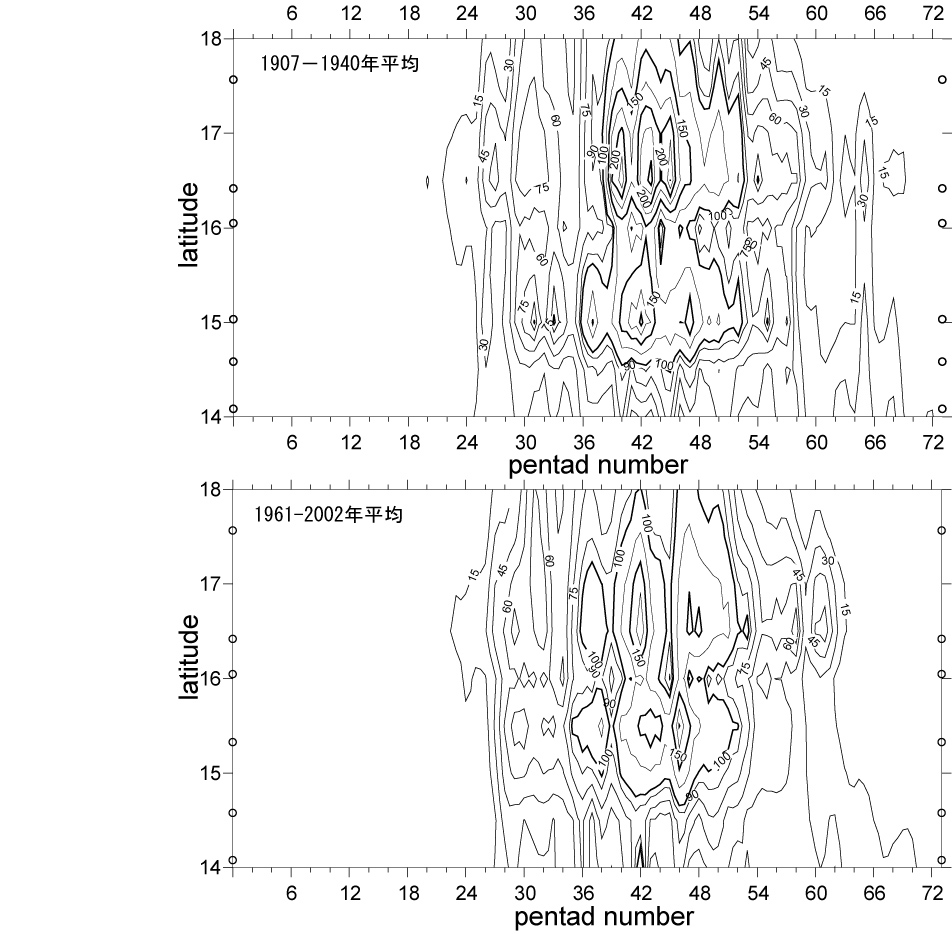

まず平均的な降水量の時空間変動を明らかにするために,1907-1940年平均の半旬降水量データにEOF(Empirical Orthogonal Function)解析を行った.次に,西岸域における降水量の緯度時間断面図を作成し,20世紀前半と後半以降の平均的な降水量の季節進行を比較した.緯度時間断面図に使用された地点は20世紀前半と後半以降で必ずしも一致しないが,なるべく近い地点を選んだ.

3. 結果と考察

20世紀前半の半旬降水量データに対するEOF解析から上位2EOFモードが,累積寄与率70%を超える主要なモードとして抽出された.第1EOFモード(EOF1)は,フィリピン南東部を除いて,全域で夏季を中心に降水量が増加し,その特徴が西岸域で顕著であることを示していた.これはAkasaka et al.(2007)による1961-2000年平均の半旬降水量データに対するEOF解析と結果とよく対応している.そこでEOF1の因子負荷量分布で強いシグナルが示された西岸域を対象に,20世紀前半の平均的な降水量の季節進行が,20世紀後半以降と同様の特徴を示すのか調査した.その結果,20世紀前半では北緯16-17度の地点で7月中旬-8月中旬に降水のピークが集中しているようにみえるなどの若干の相違点はあるものの,夏季の雨季入り,降水ピーク,雨季明け時期はほぼ同じであった(図1).どちらの期間においても西岸域では5月中旬頃(26-27半旬)から降水量が増加し,7-8月にピークとなり,9月下旬頃に北部の地点から徐々に減少している.また雨季・乾季が明瞭である点も共通している.今後は東岸域も含めて,100年スケールの降水量の季節進行とその年々変動を更に調査したい.

引用文献

Akasaka et al. 2007. Seasonal march and its spatial differences of rainfall in the Philippines. Int. J. Climatol 27: 715-725.

Takahashi K. and Agata Y.(eds). 2006. GAME Phase 2 Collected Data. GAME data CD No. 12.

Udias, A. 1996. Jesuits’s contribution to meteorology. Bull. Amer. Meteor. Soc 77: 2307-2315.

謝辞:20世紀前半のディジタル化データは,環境省地球環境総合推進費B-061によるものと,文部科学省「データ統合・解析システム」(DIAS)によるものをあわせて使用させていただきました.