抄録

I はじめに

本研究では,火災データを統合するためのツールとしてGISを用いつつ,これまで手作業では不可能であった被災地域の視覚化を実施する.火災が発生する地域や延焼する地域は,「燃えるもの」すなわち建造物などが存在した場所であり,幾度も被災する地域は,再建・復興がなされた場所でもある.こうした地域は,都市的活動が活発な場所とみなすことができる.また13世紀は,武家社会へと大きく変容する過渡期であり,それに伴い民衆の活動も活発になる時代でもある.本研究は,こうした平安京の都市空間構造を火災の痕跡から検討することを目的とする.

II 研究方法

分析に用いた火災データは,「東京大学史料編纂所データベース SHIPS for インターネット検索ページ」1)において,「火」とそれに関連する検索ワードによって収集された項目を抽出して作成した.13世紀の平安京とその周辺で発生した記録上の火災は292件であった.そのうち地図化が可能な火災は,全体の約8割にあたる231件であった.復原した火災の分布をGIS上で分析を行うための基盤地図には,都市計画基本図に平安京当時の条坊を重ね合わせた『平安京条坊復元図』2)を用いた.

III 経年的にみる被災の変遷

平安京において被災した地域をGIS上で復原し,10年ごとに発生数・規模から地域的な特徴を検討した.発生数が最も多かったのは,1201~1210年の間である.この時期の火災は,35回の記録があるものの,被災面積は中規模以下の火災が多く,三条大路より南側で発生している.最大規模の被災面積がみられたのは,1241~1250年の間であり,この時期には特に大きな火災が2度も記録されている.一方で,被災面積が最小となるのは,1291~1300年であり,回数も2番目に少なく全体的に小規模の火災である.13世紀を通してみると,被災規模は,大規模火災と中規模・小規模火災が交互に起こり,次第に小規模火災へと収束していった.また小規模火災は貴族の邸宅などが密集する北側に多く,中規模・大規模の火災は中部から南側で発生している様子も読み取れた.

IV 被災地域の特徴

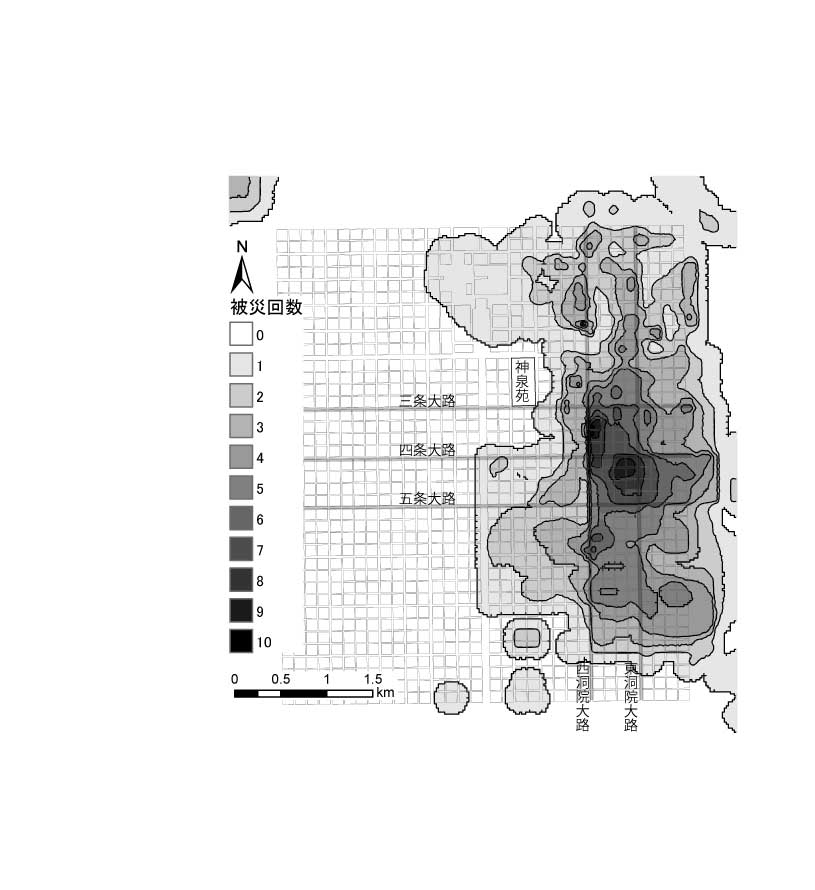

被災した地域の空間的な特徴を検討するために,まず被災回数をより正確に把握する目的から,1町の区画を1/4に分割するポリゴンを作成し,被災回数を条坊単位よりも細かな空間単位で集計した.図は,被災地域を1/4町区画で集計した結果を被災回数の等値線で表したものである.西洞院大路から東洞院大路の間,三条大路から四条大路を経て五条大路までの地域で被災回数が特に高いことがわかる.左京全体に被災範囲が広がる一方で,神泉苑の付近などは全く被災していないことが注目される.

V まとめ

この分析結果から,火災の多発地域は貴族の邸宅が多い北部よりも民家が多い中央部にあり,そこでは規模も比較的大きなものが見られることがわかった.このことは,民衆の都市生活が活発になってきた様子をとらえているとみなすことができ,史料からは明らかにされ得ない場所においても,人間の営みを検討することができる視点を示したと考える.

付記

本研究は,文部科学省GCOEプログラム「歴史都市を守る「文化遺産防災学」推進拠点」(2008年度~,拠点リーダー:大窪健之)の成果の一部である.

脚注

1) 東京大学史料編纂所データベース

URL: http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/ 2009年1月15日参照.

2) 古代学協会,古代学研究所編:平安京提要,角川書店,1059p,1994.