2018 年 2 巻 論文ID: 2018-008

2018 年 2 巻 論文ID: 2018-008

金城学院大学薬学部では,1年次に「薬学PBL」,3年次に「薬学TBL」,4年次に「薬学CBL」を開講し,段階的・重層的に問題解決能力を養成するカリキュラムとなっている.特に,1年次の「薬学PBL」では,屋根瓦方式の問題解決型学習チュートリアル(以後:PBLチュートリアル)を導入しており,教員以外に2年生がチュータ役を担当する.本報告では,その概要とアンケート結果を紹介した.PBLチュートリアルの実施によって,能動的に学ぶ態度や,レジュメ作成能力,学習意欲が高まるといった意見の他,上級生,同級生とのコミュニケーション能力が向上したといった意見が見られた.本方法は1年生だけでなく,2年生の成長を促す観点からも効果的な手法であると考える.

問題解決型学習の導入については,薬学教育評価機構の「薬学教育(6年制)第三者評価 評価基準」 1) では,「問題解決能力の醸成に向けた教育が,体系的かつ効果的に実施されていること.」とされ,その観点の一つが,「卒業研究やproblem-based learningなどの問題解決型学習の実質的な実施時間数が18単位(大学設置基準における卒業要件単位数の1/10)以上に相当するよう努めていること.」とされている.この背景として,現代では学習者が習得すべき知識量が過去とは比べものにならないくらい飛躍的に増大していることが挙げられる.そのため,学習者は,問題に適した解決法を考え出す力を自ら学習することの方が効果的であるとの考え方から,薬学部において問題解決型学習が導入されている.

金城学院大学薬学部では,2005年の学部開設時より,医療現場で発生する様々な問題に柔軟に対応し,自らの力で解決していく能力が必要と考え,1年次の前後期に屋根瓦方式のPBL(Problem-Based Learning)チュートリアル「薬学PBL」 2) を実施している.本稿では,「薬学PBL」を紹介するとともに,学生に対して実施したアンケート結果と,今後の課題について報告する.

金城学院大学は,約130年の歴史をもつ女性のための大学であり,教育スローガンは「強く,優しく.」である.薬学部は,5番目の学部として2005年に誕生し,翌2006年から6年制に移行した.定員は1学年約150名であり,在学生は現在約900名である.

本学では,様々な教育手法のグループ学習を1~6年までスパイラル型に導入し,医療現場の問題に柔軟に対応できる能力の定着と育成が図られている(表1).1年次の「薬学PBL」は屋根瓦方式で実施され,問題解決型学習をスムーズに導入するための初年次の導入科目として位置づけられている.2年次は,木曜日の「薬学セミナー」のうち前期約5コマ,後期約5コマの合計約10コマは,1年生の「薬学PBL」にチュータとして参加する.3年次は,今年度から「薬学TBL(Team-Based Learning)」を導入した.「薬学TBL」は反転授業の要素を取り入れたチーム基盤型問題解決型学習であり,教員1名で1クラス(約75名)を担当し,1グループは5~6名である.

| 曜日 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 前期 | 火 1コマ |

薬学セミナー(1) | 薬学セミナー(3) | 薬学セミナー(5) | 前期 4コマ |

薬学CBL(1) | ||

| 木 1コマ |

薬学PBL(1) | 薬学セミナー(3) ※約5コマは薬学PBLのチュータ |

(通常授業) | |||||

| 金 1コマ |

薬学PBL(1) | (通常授業) | (通常授業) | |||||

| 後期 | 火 1コマ |

薬学セミナー(2) | 薬学セミナー(4) | 薬学セミナー(6) | 後期 4コマ |

薬学CBL(2) | ||

| 木 1コマ |

薬学PBL(2) | 薬学セミナー(3) ※約5コマは薬学PBLのチュータ |

(通常授業) | |||||

| 金 1コマ |

薬学PBL(2) | (通常授業) | (通常授業) | |||||

| 通年 | 通年 | 卒業研究 | ||||||

薬学セミナーは,1~3年次に実施し,教員1名あたり1~3年生約15名が配属される.ミニ卒業研究的な内容など様々なテーマを各セミナーで策定し,上級生と下級生が共に解決法を学ぶ屋根瓦方式で実施される.

4年次には,ICT(Information and Communication Technology)を活用した省力型・シナリオベースの少人数・問題解決型学習である「薬学CBL(Case-Based Learning)」,更に4~6年次には「卒業研究」が実施され,全学年を通して様々なタイプの少人数・問題解決型学習を実施している.

受動型学習が中心であった学生に,いきなりPBLチュートリアルを実施すると,対応能力や参加姿勢の差が大きく表れ,PBLチュートリアルのスムーズな運用が難しくなる可能性があった.そこで,本学のPBLチュートリアルは,教員以外に上級生(特に年齢が近い2年生)がチュータを担当している.1年生にとっては,1)きめ細かな指導をうけることが出来る,2)年齢が近い上級生のアドバイスを素直に聞き入れることが出来る,3)自分たちにとって目標となるロールモデルを間近に見ることが出来るなど多くの利点が期待できる.また,2年生にとっても,4)下級生への指導能力を高めることが出来るといった利点が期待できる.これは,あたかも上級生が下級生を寄り添うように見守ることから屋根瓦を連想させる.そこで,本学薬学部では,この教育手法を「屋根瓦方式PBLチュートリアル」と名付けている.学習目標は「生涯にわたって自ら学ぶことの必要性・重要性を理解し,修得した知識・技能・態度を確実に次世代へ継承する意欲と行動力を身につける.患者に寄り添うことの出来る薬剤師として,ホスピタリティーマインドや高いヒューマンコミュニケーション能力を身につけること.」とし,その到達目標を表2に示す.

| 薬学PBL(1)および(2)到達目標(SBOs) |

|---|

| 1)価値観の異なる同級生や上級生とうまくコミュニケーションする. |

| 2)相手に配慮することが出来る. |

| 3)問題やテーマを見いだすことが出来る. |

| 4)問題解決に向かって調査することが出来る. |

| 5)能動的な学びの楽しさを知る. |

| 6)調査事項をメンバーと共有する. |

| 7)わかりやすく発表が出来る. |

| 8)相手の意見や発表を傾聴する. |

| 9)発表に対して興味を持って質問できる. |

| 10)ホスピタリティーマインドを持つ. |

| 11)仲間との連帯感を感じる. |

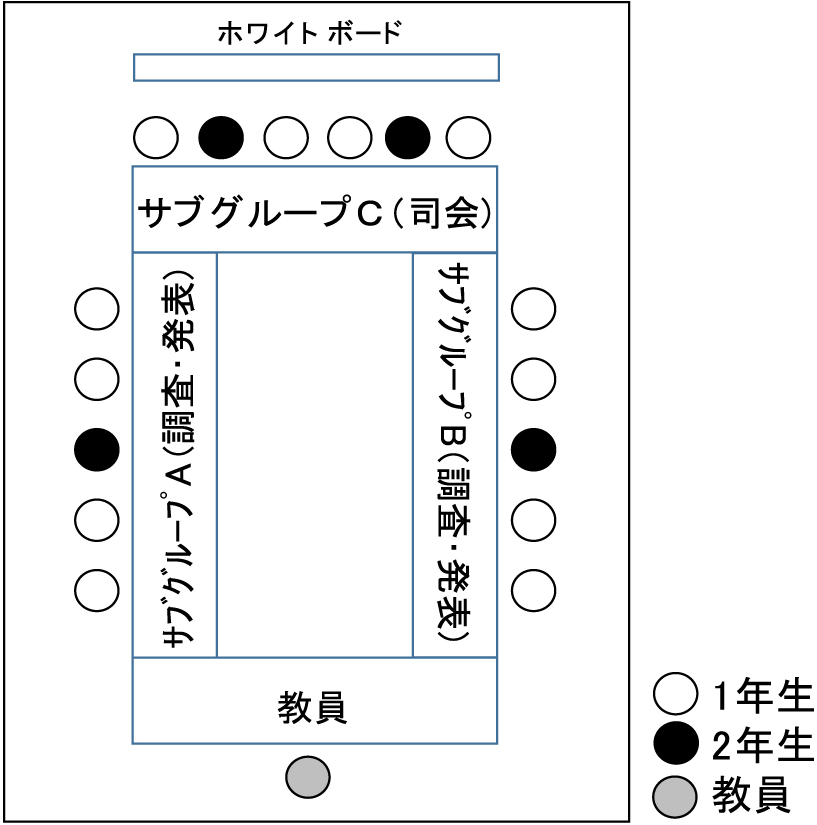

対象学生は,1年生約150名と2年生約150名である.1グループは,教員1名,1年生12~14名,2年生4~5名からなる.更に1グループを3サブグループにわけ,1サブグループは,1年生4~5名,2年生1~2名からなる(図1).グループ間でのディベート型討議方式を取り入れており,3サブグループのうち,2グループは,調査班として調査・発表を行い,1グループは,司会班として,進行や調査班の勝敗を判定する.これにより,サブグループ間の仲間意識を刺激する工夫がなされている.

グループあたりの構成

なお,グループは3ワーク毎にメンバーを入れ替えている.その際,サブグループのメンバーが被らないように編成し,新しいメンバーとのコミュニケーションや共同作業を体験する.

2.1ワークのスケジュール1ワークは,3週(木曜日と金曜日で合計6コマ)あるいは2週(木曜日と金曜日で合計4コマ)で実施(表3)され,3週1ワークの場合は,1週目は,テーマ設定と調査・レジュメ作成,2週目は中間発表とレジュメのブラッシュアップ,3週目はグループ内発表と全体報告会からなる.2年生は,木曜日のみ,すなわちテーマ設定,中間発表,グループ内発表にチュータとして参加する.2週1ワークは,中間発表とブラッシュアップがないが,前期の最初の3回と後期の最初の1回のスケジュールに不慣れな時期に繰り返し実施することで,標準的なスケジュールの型の定着をはかっている.一方,3週1ワークは,中間発表の際に司会班と教員から改善点などフィードバックを受けることで,適切な振り返りを行い,プロダクトをブラッシュアップすることが出来る.同時に,ガイディングクエスチョンの提示により,期待する学習内容までの到達を促すことが可能となる.更に,調査に時間を十分にかけられることやメンバー間での情報共有が出来るなど数多くのメリットがある.

| 3週1ワーク | 2週1ワーク | 曜日 | 1年生 | 2年生 |

|---|---|---|---|---|

| 1週目 | 1週目 | 木 | サブグループごとに着席し,司会グループは役割を決める(10分) | ファシリテータ教員と打ち合わせ(10分) |

| ◆テーマ設定 ・自己紹介 ・テーマやシナリオ等を提示 ・グループ討議 ・テーマと調査内容決定 ・図書館あるいはPC教室で作業開始 |

||||

| 金 | ◆調査・レジュメ作成 ・図書館で調査,レジュメ作成 |

(通常授業) | ||

| 2週目 | 木 | サブグループごとに着席し,司会班は役割を決め,調査班は発表準備(10分) | ファシリテータ教員と打ち合わせ(10分) | |

| ◆中間発表 ・自己紹介 ・1つ目の調査班が中間発表(2つ目のグループは別室で待機) 司会班と教員から改善点とガイディングクエスチョンの提示 ・2つ目の調査班が中間発表(1つ目のグループはブラッシュアップ開始) 司会班と教員から改善点とガイディングクエスチョンの提示 ・調査班は,ガイディングクエスチョンの調査とレジュメのブラッシュアップ ・司会班は,全体報告会用のパワーポイントの作成 |

||||

| 金 | ◆ブラッシュアップ ・調査とレジュメのブラッシュアップ ・図書館講習会(年6回) |

(通常授業) | ||

| 3週目 | 2週目 | 木 | サブグループごとに着席し,司会班は役割を決め,調査班は発表準備(10分) | ファシリテータ教員と打ち合わせ(10分) |

| ◆グループ内発表 ・自己紹介 ・2つの調査班が各10分以内で発表 ・質疑応答(グループ間でのディベート型討議方式) ・司会班は勝敗を決定 ・振り返り |

||||

| 金 | ◆全体報告会 ・司会班はグループ内発表の内容を報告 ・質疑応答 ・振り返り |

(通常授業) | ||

前期5ワーク,後期4ワークの合計9ワーク実施している.前期は,「自由テーマ」から始まり,「気になった医療ニュース」,ビデオオンデマンドの医療コンテンツである「VISUALEARN(ビジュラン,(株)医学映像教育センター)を見て」,「人体模型」などの方向性を示すが,テーマは各グループで話し合って決めている.後期は,イラストや症例を用いており,「薬局・病院」,「医療倫理」,「基礎科目(化学,生物など)と臨床をつなぐもの」,「病気と機能形態・薬理」に関するテーマで実施している.例年,学生の興味は,「病気と機能形態・薬理」が高く,次いで,「基礎科目と臨床をつなぐもの」が高い3).これら2つのテーマはいずれも臨床に近い内容を含んだシナリオ学習であり,薬学部に入学した学生にとって,患者や病気,薬についてのPBLチュートリアルは学生のニーズに合致していると思われる.

レジュメの枚数は,調査班はA4,3枚で,司会班はA4,1~2枚である.図2(左)は,前期1ワーク目,「自由テーマ」のレジュメであり,テーマはチョコレートである.毎年,1ワーク目は,チーズや化粧品などテーマは様々である.図2(右)は,前期5ワーク目のレジュメである.グループ毎に異なる条件を示し,このグループは「体の中にある長いものは?」という条件で話し合った結果,肺をテーマとした.なお,レジュメの臓器のイラストは全て手描きとし,人体模型や書籍の臓器をよく観察し描くことで理解を深める.

レジュメ(左は前期1ワーク目,右は前期5ワーク目)

PBLチュートリアル教育では,学習の目的や方法に関して十分な理解が必須であることから,1,2年生に対してガイドブックを作成している.このガイドブックには,報告会で傾聴した内容をメモするシートや,新たな気づきを記録するための振り返りシートも綴じ込んでいる.ガイドブックにより,「薬学PBL」の運用がスムーズとなり,学生自らの主体的な動きを促すことができる.

5.図書館の有効利用初年次に図書館を有効に利用するスキルを身につけておくことは,その後の大学における学習にとって大きな糧である.みえるシリーズ(メディックメディア)やガイドラインなどの書籍を図書館に充実し,特に前期はインターネットを使わず,書籍中心に調査を行うように指示している.また,チュータの2年生は,1週目のテーマ設定の後,サブグループの1年生と共に図書館へ行き,書籍の効果的な探し方のアドバイスを行っている.2013年度前期のデータであるが,薬学部1年生の書籍の貸し出し冊数は約1500冊,1人あたり約10冊であり,図書館の有効利用につながっているものと考えられる3).

また,図書館の全面的なバックアップにより,年間約6回,図書館職員による図書館講習会を3週1ワークの2週目の金曜日に約30分間実施している.この講習会では,単に図書館利用法の紹介だけでなく,Japan knowledge,CiNii,メディカルオンライン,医中誌Web,J-Dream IIIなど学内で利用出来る様々なデータベース演習も含まれる.

毎年,授業アンケートを実施し,有用性と運営上の問題を明らかにし,結果をできるだけ授業改善につなげるようにしている.アンケート調査は,ラーニングマネジメントシステムの1つであるmanabaを使用している.本稿では,2017年度前期1年生,2017年度前期2年生,2016年度後期1年生に実施したアンケート結果を紹介する.なお,学生には,名前とアンケートの結果は関連付けない旨のアナウンスを行っている.いずれのアンケートも,回収率はほぼ100%である.

1.到達目標の到達度(2017年度前期1年生)図3は,到達目標の到達度について,2017年度前期に1年生に実施したアンケート結果である.

到達目標の到達度(2017年度前期1年生)

「到達できた」と「ほぼ到達できた」と肯定的な回答をした学生は,SBO-01の「コミュニケーション」では95%,SBO-04の「調査」については98%,SBO-05の「能動的な学び」については90%,SBO-07の「わかりやすい発表」については91%であり,ほとんどの学生は,「薬学PBL」の到達目標に到達していると考えていることが明らかとなった.

しかし,SBO-09の「質問できる」については,肯定的な回答をした学生が82%であったのに対し,否定的な回答をした学生は18%と他の到達目標と比べて否定回答が多くみられた.「薬学PBL」の中で質問する機会は,3週目(あるいは2週目)のグループ内発表後の質疑応答と,全体報告会後の質疑応答であるが,全体報告会では,90分程度の授業の中で質問できる学生は約30名に限られ,必ずしも全員に発言する機会を十分に取ることが出来ないことが原因と考えられる.その他,質問をすることに抵抗がある学生や,自分の疑問に自信がないといった心理的な側面の他,質問が思いつかないといった経験不足も考えられる.

2.1年生自己評価(2016年度後期1年生)図4は,2016年度後期に1年生に実施した自己評価アンケート結果の一部である.

自己-01~06の「能動的な学び」については,「その通り」と「ほぼその通り」と肯定的な回答をした学生が90%以上であった.特に,自己-02の「積極的な参加」では100%の学生が肯定的な回答をした.

1年生自己評価(2016年度後期1年)

自己-07の「問題解決能力」については93%,自己-08の「書籍の有効利用」については97%の学生が肯定的な回答をした.

自己-09~12の「コミュニケーション」については90%以上の学生が肯定的な回答をした.

図4の全ての自己評価アンケートで「全くそう思わない」と答えた学生は1人もおらず,スモールグループディスカッションを通した学習は,友人作りや,コミュニケーションの能力を伸ばすことに寄与できていると考えていることが明らかとなった.

3.2年生自己評価(2017年度前期2年生)図5は,2017年度前期に2年生に実施したアンケート結果の一部である.

2年生自己評価(2017年度前期2年生)

自己-01の「うまくいく方法を考えたか」については,「その通り」と「ほぼその通り」と肯定的な回答をした学生が99%であった.自己-02の「自分の体験を思い出したか」については97%,自己-03の「コミュニケーションをとる努力」については93%,自己-04の「1年生の活動に寄り添う努力」については95%の学生が肯定的な回答をした.しかし,自己-05の「1年生の名前を覚える努力」については74%にとどまった.1年生と2年生の接する機会は,3週1ワークでも3コマであり,なかなか名前を覚えることは出来ないようである.しかし,2年生の「指導報告書」には,「名前で呼んだら驚いていたけど嬉しそうだった.」「仲良くなった.」など記載する学生もおり,先輩が名前を覚え,名前で呼ぶことは,より良い関係を築くには効果的であり,今後,ファシリテータとの打ち合わせの際2年生に意識させたいと考える.

また,「2年生より5年生の方がPBLのチュータとして適切か」について尋ねたところ,86%の学生は2年生の参加に肯定的であり,上級生の中でも年齢の近い2年生がチュータを担う方が適切と考えている学生が多いことも明らかとなった.

4.1・2年生比較(2017年度前期1年生,2017年度前期2年生)図6~8は,2017年度前期1年生および2年生に実施したアンケート結果のうち,対となる結果をピックアップしたものである.

2年生のサポートは適切か

2年生が参加してよかったか

他学年との交流のきっかけ

図6は,1年生には「2年生のサポートが適切であったか」,2年生には「自分のサポートが適切であったか」を尋ねたものである.1年生は97%の学生が,「その通り」「ほぼその通り」と肯定的な回答をしているのに対し,2年生で肯定的な回答をした学生は79%であり,21%の2年生は否定的な回答をした.

図7は,1年生には「2年生が参加してよかったか」,2年生には「自分たちが参加してよかったか」について尋ねたものである.肯定的な回答をしたのは1年生では92%に対し,2年生では81%であり,19%は否定的な回答をした.2年生の「指導報告書」には,特に初めてのチュータの際に,「上手に指導できなかった」「もう少し手順を考えておけばよかった」といった反省が良くみられ,その経験から1年生よりも自己評価が低くなったと思われる.しかし,2年生は図5に示すように,自分の体験を思い出し,PBLを上手く運用しようと努力はしている.つまり,体験を論理的に説明するためのイメージ作りや練習などの準備が不足していると思われる.

図8は,互いに交流のきっかけができたか尋ねたものである.肯定的な回答をした学生は,1年生では68%であり,2年生では63%であった.毎週木曜日のみ一緒に活動し,その2年生も1ワークごとに変わることから,2年生との交流のきっかけとしては不足していると認識していることが明らかとなった.

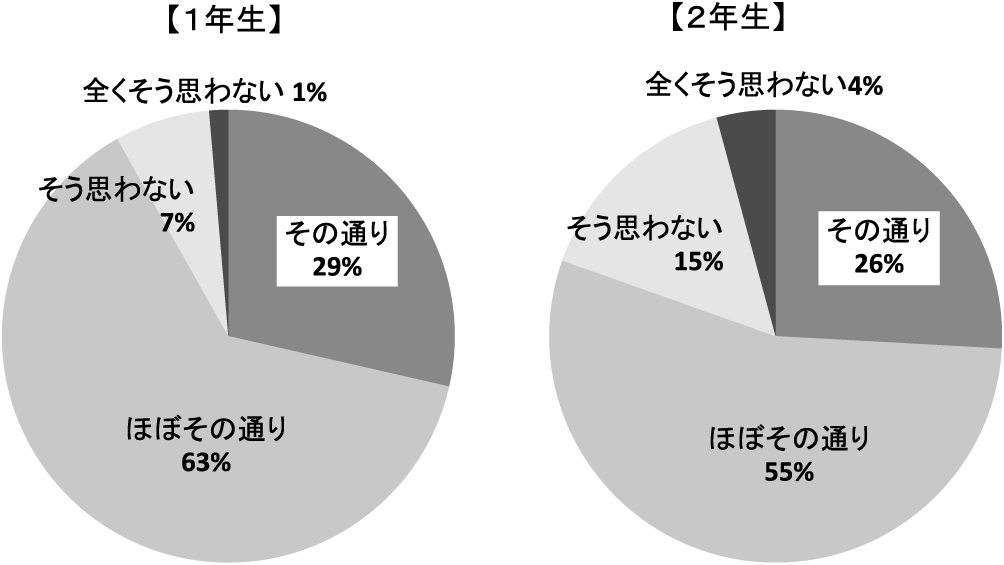

5.来年度の抱負(2016年度後期1年生)図9は,現2年生に1年生の時に実施したアンケート結果から「来年度の抱負」に関するものである.

来年度の抱負

「来年度入学する新入生との交流や指導に興味がありますか」については,「その通り」「ほぼその通り」と肯定的な回答をした学生は78%であるのに対し,否定的な回答をした学生は22%であった.

また,「来年度入学する新入生を上手に指導出来ると思いますか」との質問では,肯定的な回答をした学生は67%であるのに対し,否定的な回答をした学生は33%であった.

これらについては,2~3割の学生が否定的であった.学生の多くが上級生として指導することへの一抹の不安を感じていることの表れと考えられるが,これらは各年度のはじめに2年生に向けてのオリエンテーションを丁寧に実施することや,チュータ経験を重ねることで解消出来ると思われる.

本学では,1年次の「薬学PBL」からはじまり,様々な教育手法のグループ学習を1~6年までスパイラル型に導入し,医療現場の問題に柔軟に対応できる能力を定着できるようにしている.そして,1年次から2年次を対象とした屋根瓦方式PBLチュートリアルを実施した結果,ほとんどの学生は,「薬学PBL」の到達目標に到達していると考えていることが明らかとなった.

高校までの受動的な講義を中心とした授業から,いきなり本格的なPBLチュートリアルへの移行は個人の格差を生みやすいが,1年生のロールモデルとなりうる2年生があたかも屋根瓦の様に授業に参加し,1年生へ効果的なアドバイスやサポートを行い,評価に加わるという学習方法は有効であると考える.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.