抄録

帝京大学薬学部では,医療面接におけるコミュニケーション能力の向上を目的として,5年次に模擬患者(SP)参加型の演習を2010年度から実施しているが,受講学生は履修時期によって実務実習の経験の有無が異なっていた.そこで,本演習を受講した学生の医療面接におけるコミュニケーションスキルに関する自己評価および振り返りの内容を実務実習の経験の違いにより分析し,SP参加型演習の実施時期による学びの違いについて検討した.その結果,【患者とリラックスしてコミュニケーションをとる】,【副作用発現を予測する】,【患者が訴えた症状を詳細にきき出す】については,実務実習の経験を経るにしたがって受講前と比べて受講後の自己評価の増加率が大きくなることが示された.また,シミュレーション後の振り返りから,実務実習の経験により学びの深さが異なり,他学生の模擬医療面接からの学びを意識することが分かった.

Abstract

The Faculty of Pharmaceutical Sciences at Teikyo University offered a medical communication exercise to fifth-year students beginning in 2010. This exercise included simulated patients (SPs) to improve student communication skills in medical interviews. Some students who took the course completed clinical pharmacy training at community pharmacies and hospitals, while some had no experience. The authors analyzed student self-assessments based on the differences in practical experience with participatory SPs in medical communication education. The student self-evaluation scores were higher for students who obtained clinical experience before the course, especially with “communicating in a relaxed manner with patients,” “predicting the occurrence of side effects,” and “listening in detail to the patient symptoms,” compared to those who did not have any experience. In addition, the post-simulation reflection reports revealed that learning was better among those who had clinical training experience in empathizing with patients’ feelings, and that students learned better from the simulated medical interviews of their peers, than those without experience.

目的

薬学部の学生が卒業時までに身につけておくべき必須の能力(知識・技能・態度)の到達目標として,2013年に[薬学教育モデル・コアカリキュラム 平成25年度改訂版(以下,コアカリ平成25年度版)]が提示されている1).この[コアカリ平成25年度版]では,卒業時までに習得されるべき[薬剤師として求められる基本的な資質]として10項目があげられ,②患者・生活者本位の視点,③コミュニケーション能力,④チーム医療への参画,⑥薬物療法における実践的能力等が盛り込まれており,各大学は薬剤師に求められている患者中心の医療への貢献に必要な教育の構築が求められた.さらに,高齢化率の上昇,多疾患併存などの様々な社会的問題に直面している現在,多様な時代の変化や予測困難な出来事に柔軟に対応し,活躍できる薬剤師の養成が求められており,2022年に[薬学教育モデル・コア・カリキュラム 令和4年度改訂版(以下,コアカリ令和4年度版)]が提示された2).今回の改訂は,医学・歯学・薬学教育の3領域で同時に行われ,①プロフェッショナリズム,②総合的に患者・生活者をみる姿勢,⑧コミュニケーション能力,⑨多職種連携能力など[求められる基本的な資質]が原則共通化され,⑦薬物治療の実践的能力が薬剤師独自の資質として求められている2).薬剤師が専門性を活かして総合的に患者・生活者をみて薬物治療の個別最適化に寄与するためには,知識はもちろんのこと高度な医療コミュニケーション能力が必要である3).医療コミュニケーション能力を養うには,講義形式によるコミュニケーションスキルに関する知識の伝達のみならず,体験型学習を通して自身のスキルを活用する能力について省察することが重要である.体験型学習は学生同士でのロールプレイでも有用ではあるものの,学生同士では同年代が多く薬学的知識が同程度であるため患者を意識することが難しいと考えられ,患者対応の医療コミュニケーション教育の学びとして考えるとトレーニングを積んだ模擬患者の活用がより効果的であると考える.模擬患者には,OSCE(Objective Structured Clinical Examination:客観的臨床能力試験)で起用されている定められた基本的なシナリオに沿って患者を演じる標準模擬患者(Standardized Patient)と,より自由に患者を演じる模擬患者(Simulated Patient:SP,以下本論文でSPと表記した際はSimulated Patientを指す)の2通りがある4,5).

帝京大学薬学部では1年次から段階的に,[薬剤師として求められる基本的な資質(コアカリ平成25年度版)]で求められている①薬剤師としての心構えや②患者・生活者本位の視点,③コミュニケーション能力,④チーム医療への参画,⑥薬物療法における実践的能力などの意識や技能を身につけるためのコミュニケーション教育に関するカリキュラムを構築している.その中で,2010年度5年次(6年制薬学部第1期生)から演習科目の「薬学コミュニケーション4」でSP参加型医療コミュニケーション教育を実施してきた.薬学コミュニケーション4では,薬学的管理の中で行う医療面接に関する知識・技能・態度を身につけることを目的として,患者と信頼関係(ラポール)を構築するために大切なこと,症例解析によって疾患・治療薬・患者情報を咀嚼しアセスメントすることの重要性,患者から追加情報を収集する際の質問法等の知識を学んだ上で,医療面接の際にこれらの知識や情報をいかに活用するかを考え,模擬医療面接(以下シミュレーション)で患者から情報を収集し,収集した情報を基に薬剤管理指導記録を記載するまでの一連の流れを実践的に学んでいる.特にシミュレーションにおいては,学生の態度や質問時の言葉の違いによってSPから得られる情報が異なること,シミュレーション後のSPからのフィードバック,他学生のシミュレーションの見学,振り返りシートの作成を通じて,薬剤師として医療面接を行う際に必要なことや自身に不足していること等について省察を行うことで学生に気づきを促している.本学薬学部の2016年度までの5年次は,学生を3グループに編成して病院実習期・薬局実習期・大学期を2.5ヶ月ずつ履修しており,大学期に前述の薬学コミュニケーション4を実施してきたため,本演習の受講生は受講時期によって実務実習未経験,薬局実習のみ経験,薬局実習および病院実習を経験のように実務実習の経験に差があった(表1).

表1

5年生の期別スケジュールと対象人数

| 組 |

1期 |

2期 |

3期 |

受講対象人数 |

有効回答数 |

| 5~7月 |

9~11月 |

1~3月 |

2013年度 |

2014年度 |

2015年度 |

2016年度 |

合計 |

| A |

病院 |

薬局 |

大学 |

92 |

99 |

99 |

102 |

392 |

373 |

| B |

大学 |

病院 |

薬局 |

91 |

96 |

94 |

96 |

377 |

369 |

| C |

薬局 |

大学 |

病院 |

83 |

97 |

91 |

104 |

375 |

341 |

帝京大学薬学部の5年次は全体を3グループ(A~C組)に分けており,2013年度~2016年度は病院実習期・薬局実習期・大学期を2.5ヶ月ずつ履修した.薬学コミュニケーション4は,大学に通学する期(第1期:B組,第2期:C組,第3期:A組)に2日間実施している.2013年度~2016年度の各期の受講対象人数と有効回答数を記載した.

他大薬学部での模擬患者を活用したコミュニケーション教育に関する報告は,教員や学生が模擬患者を担当している場合が多いが6–8),本大学では約300名の全学生がSPに対して医療面接を実施している.また他大薬学部でのSPを活用した報告もあるが9–12),実務実習の経験の差による学生の学びの違いを検討した報告は見られない.実務実習の経験の差による学生の学びを検討することで,更なるSP参加型演習の効果的な実施や医療コミュニケーション教育の充実に繋がるものと考える.そこで,本演習を受講した学生が受講前後に回答した医療面接におけるコミュニケーションスキルに関する自己評価およびSPとのシミュレーション後に記載した振り返りシートの内容を分析することで,実務実習の経験による本演習における学生の学びの違いについて検討を行った.

方法

1. 薬学コミュニケーション4の実施概要

薬学コミュニケーション4は,帝京大学薬学部5年生を対象に行っている.本学部の5年次は全体を3グループ(A~C組)に分けており,2013年度~2016年度は大学に通学する期(第1期:B組,第2期:C組,第3期:A組)に2日間実施した(表1).第1期の学生は実務実習未経験(計377名),第2期の学生は薬局実習のみ経験(計375名),第3期の学生は薬局および病院実習の両方を経験(計392名)している(表1).

本演習は[コアカリ平成25年度版]にもある患者・生活者本位の視点や薬物療法における実践的能力の向上を目的として,病棟薬剤師に求められる薬学的管理13) の実施をテーマとし,到達目標を①病棟での医療面接で話す内容を自分で考え準備できる,②事前に患者情報を把握し医療面接の中で薬効の確認や副作用モニタリングを行い,情報を収集できる,③患者の不安や気持ち(解釈モデル)を聴き出し適切に対応できるとした.一連の授業の流れは,次の通りである.学生を10~12名/班で編成し,1日目の午前に与えられた関節リウマチの患者情報からスモールグループディスカッション(SGD)により患者背景を把握して,問題点や医療面接時に患者に確認すべき事項等を抽出する.午後は講義と学生同士のロールプレイにより医療コミュニケーションの基礎の復習や患者インタビュースキル(質問法とBasic7 Questions14) )を学習し,次回の授業までに各自で医療面接の流れを組み立てる.2日目の午前に学生同士でロールプレイを行い医療面接の流れを確認した後,午後に模擬病室にてSPに対してシミュレーションを実施し,最後に振り返りを行った(表2).シミュレーションは1人7分間で実施し,教員1人が評価者として同席した.また,自身のシミュレーション終了後は同模擬病室に残り,3人分の後続の学生のシミュレーションを見学した.見学終了後に別室に移動して,振り返りシートの記入を行った.SPは外部ボランティア団体にご協力いただき,毎回約12名の所属ボランティアに参加していただいた.SPを担当するボランティアとは,事前に授業の目的や解釈モデル等について打ち合わせを行った上でシミュレーションを実施している.

表2

薬学コミュニケーション4 授業シラバス

|

|

項目 |

内容 |

方法 |

| 1日目 |

午前 |

イントロダクション |

授業の目的と流れの説明 |

講義

自己評価(受講前) |

| 症例解析 |

提示された症例について,病態や処方薬に関する情報を収集し,整理する(知識,技能)

病歴や薬歴,検査値の情報をもとに患者の状態を把握する(知識,技能)

薬剤師として頭に入れておくべきことを整理し,医療面接の際に患者に確認することを討議する(知識,技能,態度) |

講義

SGD |

| 午後 |

患者インタビューの基本 |

患者インタビュースキルの必要性を理解し,患者インタビューの基本について説明できる(知識,態度)

質問法の種類と目的を理解し,医療面接の中で使い分けることができる(知識,技能) |

講義

DVD視聴

ロールプレイ |

| 医療面接(1) |

「医療面接で大切なこと」を挙げ,説明できる(知識)

患者の抱える不安への適切な対応を考える(知識,態度) |

講義

DVD視聴 |

| 2日目 |

午前 |

医療面接(2) |

自身で医療面接の流れを組み立て,ロールプレイで確認する(技能,態度) |

ロールプレイ |

| 午後 |

医療面接(3) |

模擬患者(Simulated patient)に対して医療面接のシミュレーションを行う(知識,技能,態度)

他人の医療面接を見学し,自身のシミュレーションを振り返る(態度) |

シミュレーション

SPフィードバック |

| 総括 |

薬剤管理指導記録(SOAP形式)の作成を行う(知識,技能)

全体の振り返りを行う(態度) |

薬剤管理指導記録作成

自己評価(受講後)および振り返りシート作成

講義 |

本演習を受講した学生に対し,到達目標から医療面接におけるコミュニケーションスキルに関する評価項目(表3,5段階尺度形式:5.自信がある~1.苦手)を作成し,受講前後にこの自己評価を実施した(表2).2013年度から2016年度に実施した学生の回答データを,実務実習経験の違いにより「未実習」「薬局実習のみ終了」「薬局・病院実習終了」の3群に分けた.自己評価の回答データは,3群別に尺度ごとの回答人数を単純集計した.また,“4 やや自信がある” “5 自信がある” と回答した学生を合わせて2Top群として集計し,2Top比率を表示した.この手法はアンケート調査結果を集計する際に,結果を明確に表示するために用いられることがある15–17).“自信がある” 5点,“やや自信がある” 4点,“どちらともいえない” 3点,“やや苦手” 2点,“苦手” 1点のように点数化し,各群の受講前後の比較検定はWilcoxon符号付順位和検定を行い,実務実習経験の違いによる3群の比較はTukeyのHSD検定を行って比較した.全ての統計処理は,JMP Pro 17(SAS Institute Inc., Cary, NC, USA)を使用し,検定結果はすべてp < 0.05を有意差ありとした.回答データに欠損値がある場合は無効とし,自己評価の受講前後のデータが揃っている回答を有効データとしたところ,有効回答数は「未実習」群369名(97.9%),「薬局実習のみ終了」群341名(90.9%),「薬局・病院実習終了」群373名(95.2%)であった(表1).

表3

医療面接におけるコミュニケーションスキルに関する自己評価の受講前後の変化

|

|

未実習(n = 369) |

薬局実習のみ終了(n = 341) |

薬局・病院実習終了(n = 373) |

|

人数 |

2Top比率 |

p pre-post |

人数 |

2Top比率 |

p pre-post |

p group |

人数 |

2Top比率 |

p pre-post |

p group |

| 自己評価点 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

| 1.あいさつができる. |

pre |

1 |

24 |

81 |

163 |

100 |

71.3 |

|

5 |

9 |

56 |

164 |

107 |

79.5 |

|

***1 |

4 |

10 |

35 |

178 |

146 |

86.9 |

|

*1, 2 |

| post |

1 |

5 |

37 |

137 |

189 |

88.3 |

*** |

1 |

4 |

24 |

123 |

189 |

91.5 |

*** |

|

1 |

1 |

30 |

121 |

220 |

91.4 |

*** |

|

| 2.自己紹介ができる. |

pre |

4 |

63 |

141 |

122 |

39 |

43.6 |

|

11 |

30 |

91 |

140 |

69 |

61.3 |

|

***1 |

6 |

19 |

81 |

162 |

105 |

71.6 |

|

***1, 2 |

| post |

1 |

5 |

40 |

123 |

200 |

87.5 |

*** |

1 |

2 |

20 |

119 |

199 |

93.3 |

*** |

|

1 |

2 |

28 |

120 |

222 |

91.7 |

*** |

|

| 3.相槌を打ちながら話をきくことができる. |

pre |

1 |

14 |

78 |

194 |

82 |

74.8 |

|

2 |

8 |

76 |

177 |

78 |

74.8 |

|

|

2 |

9 |

71 |

200 |

91 |

78.0 |

|

|

| post |

2 |

13 |

47 |

144 |

163 |

83.2 |

*** |

0 |

10 |

35 |

144 |

152 |

86.8 |

*** |

|

1 |

6 |

54 |

125 |

187 |

83.6 |

*** |

|

| 4.視線を合わせることができる. |

pre |

5 |

55 |

109 |

143 |

57 |

54.2 |

|

9 |

29 |

100 |

137 |

66 |

59.5 |

|

|

8 |

28 |

94 |

177 |

66 |

65.1 |

|

*1 |

| post |

6 |

16 |

51 |

147 |

149 |

80.2 |

*** |

1 |

14 |

63 |

125 |

138 |

77.1 |

*** |

|

3 |

11 |

43 |

148 |

168 |

84.7 |

*** |

|

| 5.共感的な態度で話を聞くことができる. |

pre |

3 |

27 |

144 |

159 |

36 |

52.8 |

|

3 |

20 |

145 |

131 |

42 |

50.7 |

|

|

6 |

27 |

143 |

167 |

30 |

52.8 |

|

|

| post |

5 |

24 |

99 |

152 |

89 |

65.3 |

*** |

1 |

15 |

99 |

144 |

82 |

66.3 |

*** |

|

5 |

16 |

84 |

175 |

93 |

71.8 |

*** |

|

| 6.話をさえぎらないできくことができる. |

pre |

3 |

45 |

156 |

133 |

32 |

44.7 |

|

4 |

39 |

152 |

116 |

30 |

42.8 |

|

|

4 |

29 |

155 |

149 |

36 |

49.6 |

|

|

| post |

3 |

29 |

114 |

144 |

79 |

60.4 |

*** |

4 |

24 |

96 |

138 |

79 |

63.6 |

*** |

|

2 |

21 |

104 |

154 |

92 |

66.0 |

*** |

|

| 7.患者とリラックスしてコミュニケーションをとることができる. |

pre |

21 |

136 |

159 |

46 |

7 |

14.4 |

|

29 |

114 |

147 |

43 |

8 |

15.0 |

|

|

37 |

109 |

170 |

49 |

8 |

15.3 |

|

|

| post |

29 |

107 |

141 |

70 |

22 |

24.9 |

*** |

22 |

76 |

128 |

96 |

19 |

33.7 |

*** |

*1 |

21 |

79 |

154 |

94 |

25 |

31.9 |

*** |

*1 |

| 8.患者さんのデータから副作用の発現を予測することができる. |

pre |

55 |

190 |

115 |

9 |

0 |

2.4 |

|

57 |

168 |

102 |

13 |

1 |

4.1 |

|

|

25 |

110 |

207 |

29 |

2 |

8.3 |

|

***1, 2 |

| post |

13 |

85 |

150 |

104 |

17 |

32.8 |

*** |

11 |

57 |

136 |

113 |

24 |

40.2 |

*** |

*1 |

8 |

38 |

149 |

160 |

18 |

47.7 |

*** |

***1 |

| 9.患者さんの訴えから症状を詳細にきき出すことができる. |

pre |

33 |

159 |

158 |

19 |

0 |

5.1 |

|

39 |

134 |

146 |

20 |

2 |

6.5 |

|

|

31 |

135 |

179 |

26 |

2 |

7.5 |

|

|

| post |

11 |

65 |

154 |

115 |

24 |

37.7 |

*** |

7 |

48 |

139 |

118 |

29 |

43.1 |

*** |

|

6 |

44 |

135 |

157 |

31 |

50.4 |

*** |

**1 |

| 10.患者さんの気持ちについて尋ねることができる. |

pre |

11 |

85 |

193 |

76 |

4 |

21.7 |

|

20 |

74 |

181 |

57 |

9 |

19.4 |

|

|

19 |

85 |

188 |

74 |

7 |

21.7 |

|

|

| post |

9 |

25 |

121 |

157 |

57 |

58.0 |

*** |

6 |

28 |

104 |

146 |

57 |

59.5 |

*** |

|

5 |

29 |

122 |

167 |

50 |

58.2 |

*** |

|

| 11.患者さんの気持ちに対して適切な対応ができる. |

pre |

22 |

119 |

195 |

30 |

3 |

8.9 |

|

30 |

113 |

168 |

27 |

3 |

8.8 |

|

|

31 |

113 |

185 |

38 |

6 |

11.8 |

|

|

| post |

25 |

72 |

157 |

92 |

23 |

31.2 |

*** |

11 |

66 |

139 |

111 |

14 |

36.7 |

*** |

|

16 |

64 |

170 |

107 |

16 |

33.0 |

*** |

|

2013年度から2016年度に実施した学生の回答データを,実務実習経験の違いにより「未実習」「薬局実習のみ終了」「薬局・病院実習終了」の3群に分けた.医療面接におけるコミュニケーションスキルに関する自己評価の5段階尺度形式の回答データは,尺度ごとの回答人数を比較した.また,“4 やや自信がある” “5 自信がある” と回答した学生を合わせて2Top群として集計し,2Top比率を表示した.“自信がある” 5点,“やや自信がある” 4点,“どちらともいえない” 3点,“やや苦手” 2点,“苦手” 1点のように点数化し,各群の受講前後の比較検定はWilcoxon符号付順位和検定を行い,実務実習経験の違いによる3群の比較はTukeyのHSD検定を行って比較した.全ての統計処理は,JMP Pro 17(SAS Institute Inc., Cary, NC, USA)を使用し,検定結果はすべてp < 0.05を有意差ありとした.回答データに欠損値がある場合は無効とし,自己評価の受講前後のデータが揃っている回答を有効データとしたところ,有効回答数は「未実習」群369名(97.9%),「薬局実習のみ終了」群341名(90.9%),「薬局・病院実習終了」群373名(95.2%)であった.

*:p < 0.05;**:p < 0.01;***:p < 0.001.

*の後ろの数字は,1:「未実習」群と比較,2:「薬局実習のみ」群と比較した検定結果を表している.

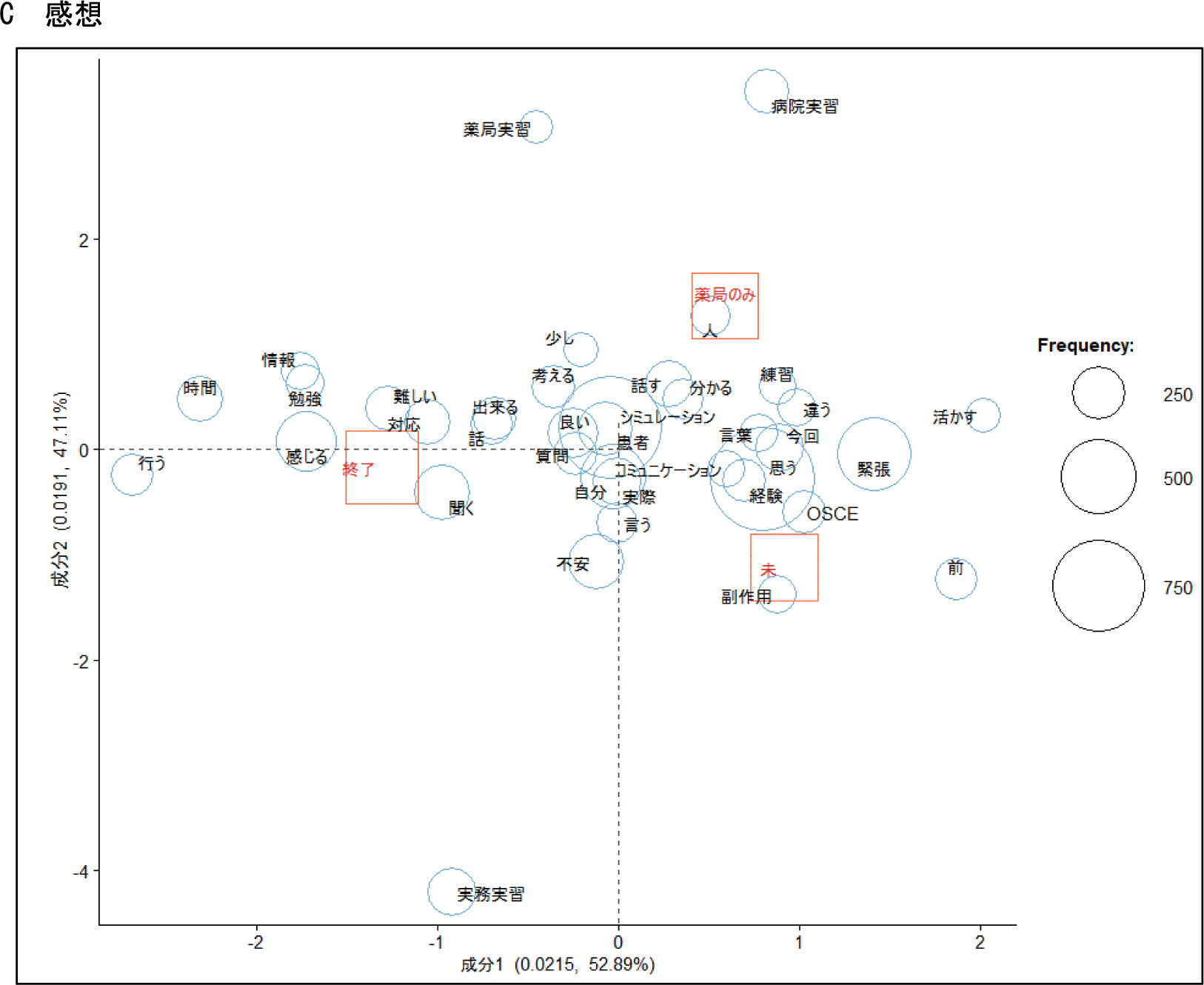

シミュレーション終了後に授業振り返り(シミュレーションで “上手く出来たところ”,“出来なかったところ”,“感想” について自由記述形式)を実施した.2013年度から2016年度に実施した学生の回答データを,実務実習経験の違いにより「未実習」「薬局実習のみ終了」「薬局・病院実習終了」の3群に分けた.振り返りの自由記述はExcelの1つのセルに質問項目ごとに1人分の記述を転記し,解析はKH Coder3(https://khcoder.net)を用いてテキストマイニングを行った18,19).形態素解析には茶筅を使用し,抽出語の選択における文書とみなす単位をセル,最小出現数を15(感想は100)に設定し,前述した実務実習経験の違いを外部変数として抽出語・対応分析を行い,バブルプロットを作成した.抽出語・対応分析では,外部変数の近くにその群に関係性の高い語句が表示され,頻度が高いほどバブルが大きく表示される.図中の「未」は「未実習」群,「薬局のみ」は「薬局実習のみ終了」群,「終了」は「薬局・病院実習終了」群を示している.テキストマイニングを行うにあたり,自由記述の記載を『視線を合わせて』『目を合わせて』のような類似表現は『視線を合わせて』に統一するなど語句の統一を行い,『リウマトレックス』『コミュニケーション』『実務実習』のように一語として検出したい語句は強制抽出の前処理を行った.元の文脈を確認する際はKWICコンコーダンスを用い,文中に引用する際は『』で括り,抽出語・対応分析図に出現した語句を下線で示した.

4. 倫理的配慮

対象学生に対して,回答時に調査目的および回答内容が成績には影響しないこと,データを公表する場合は個人が特定できないように行うことを口頭で伝達している.本研究は,帝京大学倫理委員会の承認を得て行った(帝倫19-227-2号).

結果

1. 医療面接におけるコミュニケーションスキルに関する自己評価について

医療面接におけるコミュニケーションスキルに関する自己評価について,11項目の受講前後の尺度ごとの回答人数を比較し,“4 やや自信がある” “5 自信がある” と回答した学生を合わせて2Top群として集計し,2Top比率を表示した(表3).その結果,「未実習」「薬局実習のみ終了」「薬局・病院実習終了」の3群ともに,全ての項目で受講前と比べて受講後で2Top比率が増加しており,受講前後の自己評価点数は有意な差を示した.

受講前の自己評価を実務実習の経験の有無で比較すると,【1. あいさつができる(以下,あいさつ)】および【2. 自己紹介ができる(以下,自己紹介)】の2Top比率は,「未実習」群が71.3%および43.6%,「薬局実習のみ終了」群が79.5%および61.3%,「薬局・病院実習終了」群が86.9%および71.6%と3群の間で増加し,自己評価点数は有意な差を示した.【4. 視線を合わせることができる(以下,視線を合わせる)】および【8. 患者さんのデータから副作用の発現を予測することができる(以下,副作用発現を予測)】の2Top比率は,「未実習」群の54.2%および2.4%と比較して「薬局・病院実習終了」群は65.1%および8.3%と受講前において差があり,自己評価点数が有意な差を示した.さらに【8. 副作用発現を予測】の「薬局・病院実習終了」群の自己評価点数は,「薬局実習のみ終了」群と比べても有意な差を示した.他の項目は,実務実習の経験によって2Top比率が上昇する傾向があるものの,自己評価点数に有意な差はなかった.

受講後の自己評価を実務実習の経験の有無で比較すると,【7. 患者とリラックスしてコミュニケーションをとることができる(以下,リラックス)】および【8. 副作用発現を予測】の2Top比率は,「未実習」群の24.9%および32.8%と比べて「薬局実習のみ終了」群は33.7%および40.2%,「薬局・病院実習終了」群は31.9%および47.7%と増加し,自己評価点数はともに有意な差を示した.【9. 患者さんの訴えから症状を詳細にきき出すことができる(以下,症状を詳細にきき出す)】の2Top比率は,「未実習」群の37.7%と比べて「薬局・病院実習終了」群が50.4%に増加し,自己評価点数が有意な差を示した.他の項目は,やはり実務実習の経験によって2Top比率が上昇する傾向があるものの,自己評価点数は有意な差を示さなかった.

2. 振り返りについて

振り返りの自由記述 “上手く出来たところ” “出来なかったところ” “感想” について,KH coder3の抽出語・対応分析を用いて解析を行った.

まず “上手く出来たところ” には,「未実習」群は態度,スピード,リウマトレックス,位置,「薬局実習のみ終了」群は安心,不安,聞き出せる,笑顔,「薬局・病院実習終了」群では表情,感じる,痛み,傾聴,聞き取る,口内炎といった語句が抽出されていた(図1A).これらの語句が含まれる元の文脈をみると「未実習」群は『共感的な態度を取ることができたと思う』『いい位置で会話することができた』『リウマトレックスの副作用について確認できた』など,「薬局実習のみ終了」群では『安心感を与えることができたのではないかと思う』『不安な点を詳細に聞き出せたと思う』『笑顔で話すことができた』など,「薬局・病院実習終了」群では『患者さんの痛みの程度や状態,服薬状況を詳細に聞き取ることができた』『患者さんの表情を見て,共感,傾聴の姿勢をとることができた』などの文章であった.

“出来なかったところ” は,「未実習」群では薬袋,詳しい,メモ,視線,「薬局実習のみ終了」群では共感,返答,難しい,焦る,「薬局・病院実習終了」群は態度,詳細,聞き取る,忘れる,時間,足りるといった語句が抽出されていた(図1B).これらの語句が含まれる元の文脈を確認すると,「未実習」群では『薬袋の確認をしなかった』『副作用について詳しく聞くことができなかった』『メモを上手くとることができなかった』『視線が合わせられなかった』など,「薬局実習のみ終了」群では『共感が上手く伝わらなかった』『返答が上手くできなかった』『難しい言葉を使ってしまった』『焦って会話がスムーズにできなかった』など,「薬局・病院実習終了」群は『共感的な態度ができていなかった』『詳細に聞き取ることができなかった』『詳細に聞きたいところもあったが,緊張して忘れてしまった』『時間が足りなかった』などの文章であった.

“感想” は多くの語句が中心に寄っており原点付近にシミュレーション,実際,良い,患者といった語句が抽出され,これらの語句が含まれる元の文脈を確認すると『相手の返答が想像していないものだったり,自分でどんどん質問を変えていくことが大変だった.でも実際の現場だとほとんどすべてが今回と同じ様な状況だと思うのでしっかりやっていきたいと思った』『実際の患者さんに近い方とシミュレーションを行うことによって,具体的に改善しなければいけない点がわかった』『薬に関してのプロフェッショナルである薬剤師は,知識と優しさをもって患者様と向き合わなければならないと肌で感じました』『フィードバックを模擬患者さんから直接受けられるので,とても意味のあるシミュレーションだと思う』『今回のシミュレーションは良い経験になりました』などであった.また,『かなり緊張しました』『実務実習で服薬指導を行った回数が少ないので,経験の少なさを他の人を見て感じた』『実務実習では薬剤師の先生が患者さんを選んで担当させて頂いたのだなぁと実感した』などの文章も記載されていた.群別にみると「未実習」群は副作用,OSCE,緊張,「薬局実習のみ終了」群は人,練習,違う,「薬局・病院実習終了」群では聞く,対応,難しい,感じるといった語句が抽出されていた(図1C).これらの語句が含まれる元の文脈を確認すると,「未実習」群は『副作用を強調しすぎてしまい患者さんの不安な気持ちをあおってしまった』『OSCEと違い,患者さんから決まった答えが返ってくる訳ではないので緊張した』,「薬局実習のみ終了」群は『他の人のシミュレーションを見て自分の足りないところを見つけることができた』『薬局実習で服薬指導を経験していたが緊張した』『病院実習前に出来て良かった.活かしていきたい』,「薬局・病院実習終了」群では『患者さんの不安に対しての対応が難しかった』『対応力が身についた』『実務実習での経験を振り返る良い機会だった』などの文章であった.

考察

1. 医療面接におけるコミュニケーションスキルに関する自己評価について

薬学的管理の中で行う医療面接におけるコミュニケーションスキルに関する自己評価について11項目の本演習の受講前後の尺度ごとの回答人数を集計し,さらに “4 やや自信がある” “5 自信がある” と回答した学生を合わせて2Top群として集計し,2Top比率を比較した(表3).その結果,「未実習」「薬局実習のみ終了」「薬局・病院実習終了」の3群ともに,11項目全ての2Top比率が受講前と比べて受講後に増加しており,自己評価点数は有意な差を示した.実務実習の経験の有無を問わず,本演習を受講することで学生の医療面接におけるコミュニケーションスキルに関する自己評価が上がったことから,どの時期に受講しても効果的な演習であると考えられた.

受講前の自己評価を実務実習の経験の違いにより比較することで,実務実習の経験が11項目に与える影響を見ることが出来る.受講前の自己評価を実務実習の経験の違いで比較すると,【1. あいさつ】や【2. 自己紹介】の2Top比率は「未実習」群<「薬局実習のみ終了」群<「薬局・病院実習終了」群の順で高くなり,自己評価点数は3群の間で有意な差を示した.このことから,実務実習の経験を通した患者と接する機会の増加とともに医療面接の導入であるあいさつや自己紹介がスムーズにできるようになっていることがうかがえる.【4. 視線を合わせる】の受講前の2Top比率を「未実習」群と比較すると「薬局・病院実習終了」群で上昇して自己評価点数が有意な差を示した一方で,「薬局実習のみ終了」群は2Top比率が上昇したものの自己評価点数は有意な差を示さなかった.このことから,患者と視線を合わせることに自信をもつためには,あいさつや自己紹介と比べて臨床現場におけるより多くの機会が必要だと考えられた.【8. 副作用発現を予測】の受講前の2Top比率は3群ともに一桁と自信がある学生は少ないが,実務実習の経験を経ることで増加していた.特に「薬局・病院実習終了」群は,「未実習」群および「薬局実習のみ終了」群と比べて自己評価点数が有意な差を示した.このことから,患者の情報から副作用の発現を予測する過程は病院実習で経験する学生が多かったのではないかと思われた.他の項目の受講前の2Top比率は,実務実習の経験によって上昇する傾向があるものの自己評価点数に有意な差はなく,【3. 相づち】や【5. 共感的な態度】は3群ともに高いことから学生生活である程度の自信を得ており,患者からの情報収集や対応を行うことは3群ともに低いことから実務実習を経験していても自信がないことが分かった.

受講後の自己評価から,学生の本演習を通した学びが実務実習の経験の違いによって異なるかを検討した.受講後の自己評価を実務実習の経験の有無で比較すると,【7. リラックス】の2Top比率が受講前はどの群も約15%であり自己評価点数にも有意な差がなかったのに対して,受講後は「未実習」群24.9%と比べて「薬局実習のみ終了」群33.7%および「薬局・病院実習終了」群31.9%と上昇し,自己評価点数に有意な差があった.このことから,実務実習での経験を積むことによってシミュレーションにおいてもよりリラックスして臨むことができるようになったと考えられた.また,【8. 副作用発現を予測】の2Top比率が受講前は2~8%であったのに対して,受講後には「未実習」群32.8%,「薬局実習のみ終了」群40.2%および「薬局・病院実習終了」群47.7%と大きく増加し,自己評価点数は「未実習」群と比べて「薬局実習のみ終了」群も「薬局・病院実習終了」群も有意な差を示した.このことから実務実習の経験があると,本演習を通して薬剤師の重要な職務である副作用モニタリングにおいて患者からきき出すべき項目を予測することがより出来るようになると考えられた.【9. 症状を詳細にきき出す】の受講後の2Top比率は「未実習」群37.7%と比べて「薬局実習のみ終了」群では43.1%と増加し,「薬局・病院実習終了」群では50.4%とさらに増加して受講後の差が大きくなり,自己評価点数は「未実習」群と比べてどちらも有意な差を示した.以上のことから,患者とリラックスしてコミュニケーションをとること,副作用発現を予測すること,患者が訴えた症状を詳細にきき出すスキルに関する学びは,実務実習の経験の有無が大きく影響する可能性が示された.

2. 振り返りの自由記述について

振り返りの自由記述について,テキストマイニングで対応分析を行った.

「未実習」群の “上手く出来たところ” は態度,スピード,位置,“出来なかったところ” は薬袋,詳しい,視線等の語句が抽出され,元の文脈は『共感的な態度を取ることができた』『副作用について詳しく聞くことができなかった』等の文章であった(図1A,1B).このことから,「未実習」群はあいさつや視線を合わせること,副作用発現の確認などの医療面接で確認する基本的なことに関しての学びに留まる可能性が示された.

「薬局実習のみ終了」群の “上手く出来たところ” は安心,不安,聞き出せる,“出来なかったところ” は共感,返答,難しい等の語句が抽出され,元の文脈は『不安な点を詳しく聞き出せたと思う』『共感が上手く伝わらなかった』等の文章であった(図1A,1B).このことから,「薬局実習のみ終了」群では患者の気持ちを聴き出すことに関して学びを得ている可能性が示された.

「薬局・病院実習終了」群の “上手く出来たところ” は表情,痛み,傾聴,聞き取る,“出来なかったところ” は態度,詳細,聞き取る等の語句が抽出され,元の文脈は『患者さんの痛みの程度や状態,服薬状況を詳細に聞き取ることができた』『患者さんの表情を見て,共感,傾聴の姿勢をとることができた』『詳細に聞き取ることができなかった』等の文章であった(図1A,1B).このことから,「薬局・病院実習終了」群では患者の気持ちを聴き出すことに加えて,薬学的な観点に基づいた効果や副作用等の情報収集について考えるように学びが深まっている可能性が考えられた.

このように自由記述からも,実務実習の経験の違いによって本演習を通して学生が得る学びが異なっていることが示された.また,病院実習を経験すると薬効確認や副作用モニタリングの重要性をイメージしやすいと考えられ,SPから詳細な情報を聞き取る意識が働いたことがうかがえた.

“感想” は「未実習」群は副作用,OSCE,緊張,「薬局実習のみ終了」群は人,練習,違う,「薬局・病院実習終了」群では聞く,対応,難しい等の語句が抽出されていた(図1C).これらの語句が含まれる元の文脈も踏まえると,「未実習」群は共用試験OSCEとの違いについて,「薬局実習のみ終了」群は他の学生のシミュレーションを見学したことからの学びについて,「薬局・病院実習終了」群では患者の不安への対応の難しさや他の学生のシミュレーションからの学びと実務実習の総括的な学びについて述べており,感想についても実務実習の経験により違いが生じていた.

一方で,“感想” の原点付近にシミュレーション,実際,良いの語句が抽出されたことから,3群ともに本演習を受講して良かったと感じていることが浮かび上がった.結果で示したように『実際の患者さんに近い方とシミュレーションを行うことによって,具体的に改善しなければいけない点がわかった』『薬に関してのプロフェッショナルである薬剤師は,知識と優しさをもって患者様と向き合わなければならないと肌で感じました』『フィードバックを模擬患者さんから直接受けられるので,とても意味のあるシミュレーションだと思う』のような記述が群を問わず多く見られ,SPを活用することでリアリティのある演習で自身の能力を省察し,対応力の必要性を実感できる効果的な医療コミュニケーション教育となっていることが示唆された.この学生のコメントは,他大学や他学部でのSP参加型演習に関する報告で述べられている学生の感想の記載内容とも一致しており,SP参加型演習のメリットであると考える9,20).また,『かなり緊張しました』『実務実習で服薬指導を行った回数が少ないので,経験の少なさを他の人を見て感じた』『実務実習では薬剤師の先生が患者さんを選んで担当させて頂いたのだなぁと実感した』というコメントも見られ,患者と緊張せずにコミュニケーションをとるためには何度も経験を重ねていく必要があることに気づきがある学生がいることも分かった.

以上のことから,学生は薬学コミュニケーション4においてSimulated Patientに対してシミュレーションを行うことで,医療面接におけるコミュニケーションスキルに関して様々な学びを得ることができ,少なくとも薬局実習の経験があると授業を通して得る学びが深まることが分かった.この結果につながる報告として,薬局および病院実習終了後の学生に実務実習がコミュニケーションスキルに及ぼす要因を検討した報告があり,充実した患者応対実習の経験によりコミュニケーションスキル習得につながる可能性や,大学での事前学習においてロールプレイの導入等により実務実習での効果的なコミュニケーションスキル習得につながる可能性が考察されていた16).本演習の実施時期としては,薬局実習終了以降に実施すると患者心理への配慮や他の学生からの学びをより意識することができると考えられ,効果的な学びとなる可能性が示された.「薬局・病院実習終了」群の “感想” で『病院実習前に受講したかった』との意見も散見され,病棟での薬学的管理の医療面接がテーマであることも踏まえると病院実習に臨む前に行うことが授業の目的に適していると考え,2019年度の学生から薬局実習と病院実習の間の期間に本演習を実施することになった.近年,薬剤師はかかりつけ薬剤師として服薬情報の一元的・継続的な把握を行い,時には受診勧奨も行うことが求められている21).[コアカリ令和4年度版]で求められている総合的に患者・生活者をみる姿勢や薬物治療の実践的能力,コミュニケーション能力を身につけた医療人を養成する6年制教育において,SP参加型の医療コミュニケーション教育はますます重要な位置を占めると考える2).今後は,本演習を通した学びが病院実習や卒業後の薬剤師業務にどのように活かされたかを検討していく必要がある.

謝辞

薬学コミュニケーション4にご協力いただきました外部ボランティアの皆様に深謝いたします.

発表内容に関連し,開示すべき利益相反はない.