2019年に大規模な社会騒乱を経験したラテンアメリカ諸国は、そのさなかにCOVID-19に襲われ、感染者や死者が断続的に増加するなか、多くの国で厳格なロックダウンが施行された。しかし、もちろん各国の政治は政治であるがゆえにその動きを止めることはなく、極端にはハイチの大統領暗殺事件など、多様な政治事象が生じている。本稿では、このように「混乱するラテンアメリカ政治」の今を捉えるべく、複数のラテンアメリカ諸国の事例を対象にさまざまなデータを用いつつ、「国家の脆弱性」「政治体制の変動」「代表制の危機」などいくつか政治学の重要テーマに絞って、問題や論点の明確化と整理を試みる。

2021年7月7日、ハイチのモイーズ大統領(Jovenel Moïse)が、首都ポルトープランス近郊の自宅で武装集団による襲撃を受け、暗殺された。かねてよりこの国は、30万の人命を奪った2010年大地震から遅々として進まぬ復興、ギャング団の台頭と治安の悪化、難民の続出、コロナ禍への拙い対応、加えて、政争や汚職など、ラテンアメリカ諸国のなかでも群を抜いて政情不安定な国とされてきた。とくに今回の、国家最高権力者の暗殺と真相解明の遅れという事態は、昨今のこの地域でも稀であり、一見、2020年からの地球規模のパンデミック下での「例外状態」のなかで生じた例外中の例外にみえるかもしれない。しかし近年この地域では、2019年に大規模な社会騒乱を経験し、その後のCOVID-19対応の政治のあれこれも含め、たとえばJournal of Democracyでも「沸き立つラテンアメリカ(Latin America Erupts)」と題する特集が組まれるほどの政治的混乱状態が生じている。この事実からすると、上記のハイチの例もこの「沸き立ち」のひとつの表れとみなすこともできそうであり、この地域の政治を俯瞰的に捉える何らかの枠組みに収めることもできそうである。そこで本稿では、近年混乱するラテンアメリカ政治の分析にわずかでも秩序をもたらせるべく、域内複数国の事例を対象に、「国家の脆弱性」「政治体制の変動(とくに権威主義化)」「代表制の危機」など、いくつかの政治学の重要テーマに焦点をあわせ、さまざまなデータを用いつつ論点の明確化と整理を試みる。

上記のハイチでの事件は、国家が自らの中枢部の安全さえ確保できないという意味で、この国の治安や秩序の在り方に根本的な疑問を投げかけるものであった。と同時にこの出来事は、この地の政治が語られるうえであまり意識的に扱われてこなかった印象のある「国家」やその統治能力が再度注目を浴びるきっかけとなったようである。

こうした国家の統治能力(以下、国家の能力)に関しては、従来、南米のチリやウルグアイ、中米のコスタリカなどの国では、概して政体は安定し、国家が施す政策も綿密で効率性が高いとされてきた。そこでは治安状況は良好で、公共サービスは社会に広く行き渡り、「法の支配」も社会階層や地域によってバラツキがなく適用される。一方、昨今のベネズエラやボリビア、また、コスタリカ以外の中米の国々では、往々にして治安は劣悪で、国の施策も一貫性がなく、公共サービスの供給も非常に偏るか滞りがちで、「法の支配」の適用も公平さに欠ける傾向があるといわれてきた。つまり後者の国ぐには、程度の差こそあれ、オドンネルのいう「茶色のエリア(the brown area)」に占められていると考えられてきたのである1。

では、こうした国ごとの「国家の能力」の実態はどのように把握されうるであろうか。

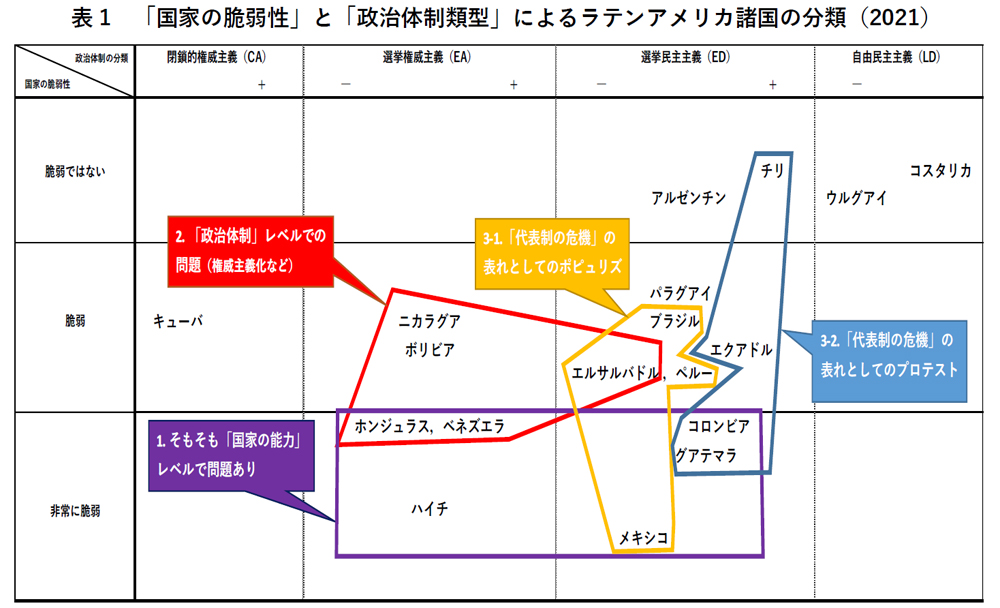

これに関し、ひとつの手がかりとなるのが、ワシントンD.C.に拠をおくNGOの平和財団(The Fund for Peace)が発行する「脆弱国家指標(Fragile States Index)」である。この指標は「凝集性(cohesion)」「経済」「政治」「社会」の4分野の計12の下位指標(各指標は10点満点)の合計点で表され、それに従って各国がランクづけされる。ただし、ウェーバー(Max Weber)による「国家」の定義、つまり「ある一定の領域のなかで(中略)レジティマシーを有する物理的な暴力行使の独占を要求する(そして、それを実行する)人間の共同体(ウェーバー 2018: 93)」をふまえると、最も忠実に「国家の能力」を表すものとして注目すべきは、12の下位指標のなかの「治安機構(C1:Security Apparatus)」のみと考えられる。そこで表1は、ラテンアメリカの主だった18カ国に関し、縦軸で、この指標の約10年間(2010~20年)の平均値に従って2、「脆弱でない」「脆弱」「非常に脆弱」の3グループに分けたものである(横軸の「政治体制の分類」に関しては後述)。

(出所)V-Dem report 2021および国家の脆弱性指標データにもとづき筆者作成。

もちろんこの指標は、種類の違う多様な情報やデータを総合的に勘案して作られているものであり、これのみで国家の能力や脆弱性を明確に捉えられるわけではない。ただ、従来いわれてきたとおり、中米のコスタリカや南米のウルグアイやチリなどの国家が脆弱でない点で際立っており、また同じくこの表からは、ベネズエラやその他の中米諸国、そしてやはりハイチの国家の脆弱なさまがわかる。1990年代初頭のオドンネルの観察(注1参照)からすると、アルゼンチンはすでに脱したようだが、「脆弱」に分類されるブラジルには依然として「茶色のエリア」が残存するようである。また特筆に値するのは、経済規模で世界でも上位レベルにあるメキシコや、ラテンアメリカ域内大国であるコロンビアなどで国家が「非常に脆弱」であるという事実であろう。

実際、前者のメキシコ国家については、最近の論稿でサンチェス=タランケールらがその脆弱性について的確に述べている。つまり、厳しい貧困や格差、劣悪な治安、そして際限ない汚職など、メキシコのガバナンスにかかわる諸問題は、

国家の脆弱さに由来している。民主化後、政治対立を管理する強力な制度は整えられてきたが、統治機構の大部分はそのまま放置されるか、不十分にしか改革されてこなかった。いくつか際立った例外を除いて、官僚組織のほとんどは人員も資金も不足し、専門性にも欠ける。(中略)公共サービスへのアクセスは限定的かつ不公平で、政府のとりなしで経済的な機会が増えているわけでもない。国の税収は少なく、再分配はさらに少なく、公共投資も少なく、犯罪率は驚くほど高いが、不処罰がまかりとおり、汚職も蔓延している。(中略)この国の2018年の殺人発生率は、人口1000万人以上の国で3番目に高かった。2019年には29%の世帯で少なくとも1人が犯罪の犠牲になったが、捜査が着手されたのは犯罪全体の7.6%にすぎず、有罪判決が出るのはそのごく一部である。(中略)トランスペアレンシー・インターナショナルの調査によると、この国の汚職の認知度は、民主化以降12ポイントも上昇している。さらに、社会権を保護する国家の能力も限定的で、現金給付や現物支給などの社会支出は2019年のGDPの7.5%にすぎず、これはOECD加盟国平均の20%を大きく下回る(Sánchez-Talanquer and Greene 2021: 58)。

一方、後者のコロンビアに関しても、かつては、国土の3分の1がゲリラや麻薬犯罪組織に支配下にあるとまでいわれた。しかし現在でも、FARCの残党やパラミリタリー、麻薬密売組織などの支配拠点が国内や隣接するベネズエラの諸地域に少なからず点在し、対政府だけでなく相互に激しい武力抗争を続けており、国家による治安維持や強制力の独占は貫徹していない(LNWR, 23 September 2021; LND, 13 October 2021など)。

いずれにせよ、「安定」であれ「混乱」であれ、さまざまに形容される現在各国の政治事象が、場合によっては極めて脆弱な国家という盤上で、または、領域的に非常に限定された統治空間において生じているという事実は、改めて留意されてよいだろう。

上記のとおり、この地域の政治をめぐるこれまでの議論は、厳密には国家の定義的属性を必ずしも十全に備えていない国々をも対象としてきた。そこで、通常こうした国家のレベルに次ぎ、ある国の政治を理解する拠りどころとされるのが「政治体制」のレベルである。一般的に政治体制とは「誰が政府を構成し、政策の選択に影響を及ぼすことができるのかに関する公式・非公式の多様なルールや制度」と定義されるが、要するに、誰がいかに統治するかを定める諸ルールのことである。もちろんこうしたルールは、具体的に、たとえば自由民主主義体制であれば、それを根本で規定する法体系や原理(市民的諸権利、立憲主義など)、制度(選挙制度など)、機構や組織(執政や立法機構など)、団体(政党など)のそれぞれにかかわる諸々のルールということになる。

さて、近年の政治学で政治体制に関し活発に議論されているトピックといえば、次節で述べる「ポピュリズム3」と並んで、それと密接に関連する「民主主義の後退」ないし「権威主義化」であろう。筆者もここ数年、さまざまな機会でこのテーマについて論じてきたが、現代世界やラテンアメリカ地域におけるこのトレンドの詳細は拙稿や拙訳に譲る(上谷 2019; 2020; フランツ 2021)。ここでは、この地域の民主主義の現状を、2010年から2020年にかけての変化を分析した最新のV-Dem報告書に沿って少し確認しておく。

まず最も基本的な情報について、ラテンアメリカ地域18カ国の政治体制の分類は前節の表1で示したとおりであり、なかでもチリとボリビアは2010年時点と比べ、類型のグレードがそれぞれひとつ下がった(前者は自由民主主義から、後者は選挙民主主義から)。また、これとは少し異なる指標と方法で各国の「民主化」または「権威主義化」の傾向を捉えた分析によれば、2010年から現在まで、ベネズエラ、ニカラグア、ボリビア、ブラジルで、実質的に「権威主義化」が進んできたのに対し、エクアドルでは「民主化」の着実な進展が確認できるという(V-Dem Institute 2021: 32-33)。

ただ、このデータが公開されたタイミング(2021年4月頃)からしてやむをえないが、上記の分析結果は2020年全般の政治の動きをふまえておらず、まして、2021年のそれはまったく反映されていない。結論からいうと、とくに「権威主義化」に関しては、むしろこの報告書で挙げられた国以外、とくにエルサルバドルで最も大きな変化が生じている。

エルサルバドルのブケレ(Nayib Bukele)政権については、その成立前後の時期から、弊誌でもこれまでたびたび取り上げてきた(笛田 2020; 上谷 2020; 2021)。端的にいうと、2019年2月の大統領選での圧勝を受けて就任したブケレ大統領は、一貫して高い支持率を背景としつつ、翌2020年1月に生じた議会への「武力恫喝」事件(笛田 2020)を皮切りに、COVID-19への対応のなかでますますその強権性をあらわにしてきた(上谷 2021)。とくに、2021年2月の議会選挙で、与党「新思考(Nuevas Ideas)」が84議席中55議席を獲得して大勝し、その就任初日に、ブケレと敵対的な最高裁判事らの解任を可決したことで、本格的な権威主義化の道を歩みだしたようである(詳細は本号所収の笛田 2022参照のこと)。たとえばメレンデス=サンチェスは、こうしたブケレの政治手法を「ミレニアル権威主義(Millennial Authoritarianism)」という概念で表現する。それは、典型的なポピュリスト的アピールと、権威主義者にありがちな振る舞い、そしておもにソーシャルメディアを通じて構築される(ブケレという)「若々しく現代的な個人ブランド4」の3つを組み合わせた政治戦略のことだという。むろん過去にも、たとえばエクアドルのコレア元大統領(Rafael Correa)のように、ポピュリスト的なアピールと権威主義的な言動、そしてソーシャルメディアとを巧みに併用した政治家は存在した。しかしブケレの「ミレニアル権威主義」を特徴づけるのは、とくに3つ目の手法を駆使して、身近で柔軟で「イケてる」大統領を演出し、前者ふたつの性向をコーティングすることで、若者など政治的無関心層にアピールするだけでなく、過激でない変化を求める穏健な人々をも安心させることができた点だという(Meléndez-Sánchez 2021)。

とはいえ、である。たとえば図1をみていただきたい。この図は、各年次で、国家の重要な政策協議に際し、政治エリートがどの程度協調的でなく(横軸)、また、どれほど(政策と関連のある)市民社会組織が協議から排除されていたか時系列で示し、また同時に、その時点でどれくらい社会が分極的であったのかの強度をバブルの大きさで示したものである5。この図のとおり、ブケレがどれほどコミュニケーションを重視し、国民が身近に感じていようとも、とくに2019年のブケレ政権成立前後から、社会一般の分極化も政治エリート間の分断も進み、しかも、政策協議から「市民社会からの声」がますます排除されてきたという事実は留意されてよいだろう。まして、立法府の形骸化や、執政府に苦言する司法府への敵視や排除は、いわゆる水平的なアカウンタビリティを毀損することを意味し、この国の自由民主主義の危機をますます深化させることに直結する。つまりエルサルバドルでは、ますますブケレだけの声が響き渡るが、もはや誰にもブケレが耳を貸すことがない状況となりつつあるのである。

(出所)V-Dem Dataset v.11.1にもとづき筆者作成。

さて以上が、最近急激に権威主義化を進めるエルサルバドルの現況だが、すでにV-Demで選挙権威主義(EA)とみなされている国々ついても少し補足しておく。まず、ベネズエラについては、少なくともラテンアメリカ地域内では、もはや権威主義体制の「ベテラン」の域にあり、近年では内部対立を抱え、すっかり動員力も衰えた反体制派を尻目に、マドゥロ(Nicolás Maduro)政権を支える権力構造は堅固に維持されているようである(詳細と最新情報は坂口 2021および本号所収の坂口 2022を参照のこと)。またニカラグアについても、2018年4月に始まった全国規模の抗議運動が鎮圧されて以降、いっそうの権威主義化、より厳密にはオルテガ(Daniel Ortega)の個人独裁化が進んだ(上谷 2019: 10-14)。そんななか2021年11月初旬に大統領選挙が行われたが、’90年代に大統領を務めたヴィオレタ・チャモロ(Violeta Chamorro)の娘であるクリスティーナ・チャモロ(Cristiana Chamorro)をはじめ主要野党候補がことごとく獄中にあるなかで、オルテガが76%の得票率で難なく連続4選を決めた。

一方ボリビアでは、2010年代から顕著に民主主義後退の兆候がみられるようになったが、2017年に憲法裁判所が前年の国民投票の結果を反故にし、モラレス(Evo Morales)の2019年大統領選への再出馬を認めた時点で、選挙権威主義への移行が確実になった。実際、彼は公然と大統領の立場や公的資源を利用して選挙活動を行い、ほかの候補者や野党を妨害するなど、選挙戦をさらに有利に進めた。にもかかわらずモラレスは、選挙不正疑惑をめぐる大混乱のなか、メキシコに亡命する顛末となる(了泉庵 2020; 宮地 2020)。こうした経緯について、たとえばベラスコ=グァチャジャらは、2010年代のモラレス政権、および、その瓦解後に成立したアニェス(Jeanine Añez)暫定政権の恣意的な権力行使も含め、この国に定着していた競争的権威主義(=選挙権威主義)がついに破断したと一括して評している(Velasco Guachalla et al. 2021)。ただ少なくともV-Demで確認するかぎり、2020年の自由指標については6、この国が権威主義化する以前(2008年)のレベルにまで急激に改善しており、ベラスコ=グァチャジャらが断ずるとおりアニェス暫定政権下でもなお「選挙権威主義」であったのかは疑問の余地がある。もちろん、その後2020年の大統領選を経てモラレス後継のMAS政権が成立したため(岡田・大沼 2021)、今後も選挙権威主義が継続する可能性は無きにしも非ずではある。ただその場合でも図2のように、2010年から時を経るにつれ、政治エリート間でも、社会においても分断状況が悪化しており、とくに市民社会における(MAS派/反MAS派両者の)動員力が高まるなかで、かつてのような選挙権威主義の再確立や維持はそれほど容易な業ではないと思われる。

(出所)図1と同じ。

ここまでにみたとおり、現在のラテンアメリカ地域では、もはや民主体制の最少要件を満たさない国が存在し、そこでの政治が語られる際に注目されたのは、たとえば権威主義化といった「政治体制」のレベルにかかわる事象であった。これは見方を変えると、それ以外の国々での昨今の政治的な出来事や問題は、民主主義体制下における政治、つまり民主政治の枠内でのそれとして捉える必要があるということである。

いわゆる民主化の「第三の波」から早くも30年以上が経過し、この地域でも民主政治が基本となり、欧米先進国の民主政が抱える諸問題の多くをそれらと共有するようになった。なかでもとくに、軍事独裁への退行の脅威が薄れ、自由選挙による代表選出や政権交代が普通になるにつれ、いわゆる「代表制の危機」が唱えられるようになる。これは、たとえば「委任型民主主義」や「ネオ・ポピュリズム」「大統領当選直後の政策転換」といった、1990年代以降のネオリベラリズム全盛期での上意下達的な統治スタイルが域内で優勢となり、国家と社会のあいだでさまざまな軋轢や抗争が引き起こされたことに端を発する。その後もことあるごとに「代表制の危機」が論じられたが、最近の「ポピュリズム」の再ブームや、2019年に各国で激化した社会騒乱を機に、再び関心を惹くようになった。たとえば遅野井は、こうした2010年代の社会騒乱に共通する要因や背景として、資源ブーム終焉後の経済的低迷、このブーム期に生まれた中間層の期待と挫折、汚職の広がりなどによる政治エリートや民主政治そのものへの不信の増大、教育・保健・年金・治安など質の高い公共サービスを提供できない政府や制度への不満や怒り、そして、高度デジタル化に伴うソーシャルメディアの影響などを挙げている(遅野井 2020: 2)。そしてまさにこれらの要因や背景は、大規模なプロテストが席巻した国だけでなく、新たにポピュリズムが現れた(とされる)国にも共通した要因や背景と考えられる。

(1) ポピュリズムの「第4の波」か?欧米先進諸国での急激な台頭によって、数年前まで世界の政治シーンを賑わせていたポピュリズムも、世界的なコロナ禍や、おそらくその最大のアイコンであったトランプ政権の退陣で、かつての「熱狂」も冷めつつあるようにみえる。その「発祥地」ともいえるラテンアメリカ地域でも、欧米のポピュリズム・ブームの傍らで、ポピュリズムの「第4の波」が生じているといわれたが、実態は「波」と呼ぶには少し大袈裟な印象を受ける。これはもはや現在(少なからぬ政治学者のあいだでは)ポピュリズムが、選挙キャンペーンや政策論争という政治闘争のなかで、自陣営に利するよう「人々」の支持を糾合し動員するための、ひとつの政治(コミュニケーションの)スタイルとして考えられるようになっていることにもよる。むろん、ジョーダンらが実証的に示したように、そうした政治スタイルが統治のロジックとして喧伝され、広く受容され、また、制度変更などで具体化する場合には、その国の民主制に悪影響を与え、やがて権威主義化を導きかねないのも事実である(Jordan and Mounk 2018; フランツ 2021)。しかし実際そうしたスタイルやフレームが、人々の脳裏に新しいイメージや「現実」を生みだすことになったとしても、政治的に実効力をもつ、ないし、既存の政治に何らかのネガティブな影響(脅威)を与えるには、いくつもの条件が満たされねばならない。つまりポピュリズムという「ひとつの政治スタイル」を、それのみをとりあげて誇張したり、ある政権を安易に「ポピュリズムだ」と指弾することには慎重にあらねばならない。

たとえば、最近の状況をポピュリストの「第4の波」と呼ぶ人々にとっては、すでにみたエルサルバドルのブケレやブラジルのボルソナロ(Jair Bolsonaro)、メキシコのロペス・オブラドール(Andrés Manuel López Obrador)、そして最新ではペルーのカスティジョ(Pedro Castillo)の各氏がこの「波」を形成する者たちということになるだろう。

しかし、ブラジルのボルソナロは、確かに大統領選中や2019年の就任後しばらくは、その極端で直截的な物言いで「熱帯のトランプ」などともてはやされた。しかし、当初から、そもそも「ポピュリスト」たらんとすれば生命線ともいえる積極的な支持率も、またとくに議会との関係という統治の基盤も、その不安定さが指摘されていた(菊池 2019)。さらに、就任3年目が経過したところで生じたCOVID-19危機に際しては7、ボルソナロの徹底的な軽視の姿勢や無責任さ、また、感染予防策をめぐってほかの統治機関との対立が強まり、とくに2021年4月に議会上院に設置された「コロナ禍調査委員会(Comissão Parlamentar de Inquérito: CPI)」報告書では政権の対応の拙さがつまびらかにされた(LNWR, 21 October, 2021; LND, 27 October, 2021)。調査会社『ダータ・フォーリャ』の最新データによれば8、いまや政権への支持が2割、不支持が5割を超えており、もはや彼は、多数のブラジル国民の意思を体現する「ポピュリスト」というよりは、単に、熱狂的支持者に向けた虚言やフェイクをまき散らす「権威主義的で横暴なデマゴーグ」にすぎないようにみえる。実際、ボルソナロ政権下では、議会や司法への敵対的な態度や権威主義的な言行が目に余り、以前より輪をかけて自由民主主義が損なわれてきたが9、前節でみたエルサルバドルのようには「成功」しておらず、ポピュリズムを介した、選挙権威主義への移行の「失敗例」だとされている(Velasco Guachalla et al. 2021: 68-70)。また、図3が示すとおり、実は政治エリートの分裂も、政治社会と市民社会との乖離も、さらには、社会の分極化も「ボルソナロが現れる以前から」この国の政治や社会を蝕んでいた。つまり、それに一役買っているとはいえ、これらの現象は「熱帯のトランプ」ボルソナロが引き起こした事態というよりも、むしろ彼の政権がその副産物だとして理解したほうが適切であるようだ。

ただ、まさにスミスが指摘するように、もしコロナ禍による多大な試練を課されていなければ、ボルソナロ政権の統治能力の拙さや、彼の公衆衛生観や権威主義的な性向もこれほどあらわにならなかった可能性を考えると、皮肉にもこの試練こそが、ボルソナロ大統領からの「攻撃」に対し、ブラジルの社会や民主政をより強靭なものにしたのかもしれない(Smith 2020: 84)。

(出所)図1と同じ。

おそらく、ブラジルのボルソナロと似た背景から現れて急激に支持を伸ばし、就任して早くも「ポピュリスト」として心許なさをうかがわせるのがペルーのカスティジョ(Pedro Castillo)である。この国の2021年4月(決選投票は6月)の大統領選挙は、極めて異例な状況下で行われた。というのも、2017年にオデブレヒト贈収賄疑惑がこの国にも波及し、複数の歴代大統領はじめ政界に汚職嫌疑が広がるにつれ、大統領と議会の対立が熾烈化し、結果、大統領が3度も交代する事態となった(詳細は遅野井 2021a)。しかもこれに、2020年からのCOVID-19による甚大な社会経済的な危機が加わったため、政治・経済・社会的な大混乱のなかで、国民は重大な審判を下さねばならなかったからである。そして、政治エリートらの汚職や権力闘争、また、決してスムーズとはいえないコロナ対応に「底なしともいうべき政治不信(遅野井 2021b)」を抱いた有権者の多くが、全国教員労組の指導者だがアウトサイダーであるカスティジョに支持票を投じ、決選投票で、ケイコ・フジモリ(Keiko Fujimori)に対し勝利させた(2021年大統領・議会選挙の詳細は遅野井 2021b; 村上 2021; 磯田 2021)。

しかし、7月末の大統領就任早々からカスティジョ政権は、ベジード首相(Guido Bellido)やベハル外相(Héctor Béjar)の任命が物議を醸し、それへの抗議運動やベハルの早期辞任を経験し、ほかの閣僚の醜聞も次々と明るみに出たりと内憂外患を抱えた船出となった。その後9月にかけては、閣僚人事や予算案の承認を、野党が多数を占める議会から取り付け、ようやく落ち着くかにみえた。しかし間もなく、ベネズエラのマドゥロ政権(Nicolás Maduro)との関係をめぐって政府内で対立が生じたり(LNWR, September 23, 2021)、ベジード首相の、ガス田国有化や議会への脅迫的な発言が、議会だけでなく司法やほかの政府機関をも激高させたため、カスティジョは事態の早期収拾に追われた(LND, 4 October, 2021)。10月初旬にカスティジョ大統領は大幅な内閣改造を行い、いわくつきの6人の閣僚とともに、強圧的で野放図なベジード首相を更迭し、与党連立を組む「拡大戦線(Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad)」の国会議員バスケス(Mirtha Vásquez)を新首相にあてた(LND, 7 October, 2021)。そもそもカスティジョの与党で急進左派の「自由なペルー」党(Perú Libre)選出であったベジードとは対照的に、比較的穏健な左派のバスケスは、対話とコンセンサスを重視するタイプであり、就任早々彼女が対話を呼びかけた議会からもおおむね好意的に受け入れられたようである(LNWR, 14 October, 2021)。ただ、ベジードや彼とともに政府を追われた閣僚らの母体である「自由なペルー」党(130議席中37議席)とは、この更迭劇を機に、自らが与党として支えるべきカスティジョ政権とのあいだに決定的な亀裂が生じ、新内閣を承認しないことを仄めかしていた(LND, 15 October, 2021)。カスティジョにとってこの事態は、今後、議会多数派工作がより困難となりうることを意味し、政権運営に少なからぬ悪影響を及ぼしうると思われる。

しかし一方で、図4にあるとおり、少なくともV-Demのデータからすれば、(意外にも)他国と比して政治エリートの分裂度はそれほど高くないようだが、権力維持に手練手管を尽くす議会を相手に、どこまで無事に政権を維持することができるかは未知数である。いずれにせよ、概して、市民社会や政治社会(とくに議会)に確固たる(時に狂信的な)支持基盤を擁し10、ある種の強引さや巧みな権謀術数が求められるポピュリスティックな政治スタイルを、カスティジョが貫徹するには程遠い状況にあるようである。

(出所)図1と同じ。

最後に、メキシコのロペス・オブラドール大統領、通称AMLOについてである。世界のポピュリストを研究する学者のグループ『Team Populism11』のデータセット(2019年)によれば、2018年時点でのAMLOは、2000年代ペルーのガルシア(Alan García)や2015年までのニカラグアのオルテガと同レベルの「ポピュリスト」として分類されている12。こうした傾向は、かつてほどではないにせよ、いまだに、旧来の政党政治家や「新自由主義者」や一部の企業家などを既得権者(エスタブリッシュメント)として指弾し、それら「権力マフィア」や「敵」を排除して、穢された「公共生活を浄化する」といったレトリックやスローガンが唱えられることで、支持が動員される点に明らかなようである(LNWR, 02 December, 2021)。図5においても、AMLOのポピュリスト的な振る舞い(の影響)は、彼が当選した大統領選のあった2018年以降の「政治エリートの分裂度」の急激な高まりにうかがえるし、また同じく、それがもたらしたであろう社会の分極化も、同時期のバブルの膨らみにみて取れる。しかし、サンチェス=タランケールらの見立てによれば、たとえAMLOがポピュリスティックなレトリックを駆使し、さまざまな権力や資源を彼に集中させたとしても、本稿冒頭で言及したメキシコ国家の脆弱性により、彼の力は十全には発揮しきれず、いっそうの権威主義化や個人独裁化は難しいだろうという13。またさらに、2021年の中間選挙結果を受けて、彼の政党・国民再生運動(Movimiento Regeneración Nacional: MORENA)の勢いも2年前ほどではなく、とくに(大統領再選禁止により)2024年にAMLOが去った後、この政党があまりにも「個人商店」的であるため、AMLO流のポピュリスティックで権威主義的な政治の継承も困難に直面するだろうとしている(Sánchez-Talanquer and Greene 2021)。

(出所)図1と同じ。

すでにみたとおり、遅野井のいう「2010年代の社会騒乱に共通する要因や背景」、とくに、汚職の広がりや権力闘争に明け暮れる政治エリートへの不信や怒りは、とりわけ、政党システムが不安定で断片化している国では、ポピュリストが興隆する肥沃な土壌を提供した。しかし、こうした「騒乱」がかなり一過的であった国々とは異なり、これまで比較的安定した政党政治が展開されてきたチリとコロンビアでの騒乱は、それとは少し違う意味での「代表制の危機」を表しているようにみえる。

まず、南米の優等生チリを混乱に陥れた社会騒乱の発端は、2019年10月初めに実施された公共交通機関の運賃引き上げと、それに異を唱える学生らによる集団的な改札突破行為であった。当初は公共交通機関利用者らの不満の表明であったが、やがて「運賃の上昇 ⇒ 生活費の上昇 ⇒ 経済的困窮」へと動員フレームが拡張され、さまざまな市民団体が合流するにつれ、掲げられる要求も、年金・医療・教育・労働分野での改革など経済格差や社会的不平等の解消を訴えるものへと拡大・変化した。騒乱発生から約1カ月後の11月15日に、国会のほぼすべての政党のあいだで、新憲法制定に関する国民投票の実施と制憲議会の設置についての合意がなされ、騒乱はひとまず終息した(LND, 15 November, 2019)。これを受け、2020年10月に国民投票が実施され、制憲議会の設立が圧倒的多数で可決された。また、2021年5月には制憲議会議員選挙が行われ、結果、無所属候補が155議席中の48議席を占め、最大「派閥」となった(経緯など詳細は三浦 2020やHeiss 2021参照のこと)。

2019年のチリの騒乱の特異さは、社会からの突発的かつ強烈度の不満の噴出と持続性であり、それは2011年の高等教育無償化を訴える、当時としては民主化後最大規模の抗議運動をはるかに凌駕していた点である。とくにここ十数年のチリ政治に関しては、民主化時に導入された特異な選挙制度や、政党連合間の合意を(過度に)重視した政治のやり方が、左右二大政党連合の硬直化や第三勢力への高い参入障壁、そして政治談合を生む土壌となり、もはや議会や政党が民意を反映しえない「代表性の機能不全」が指摘されてきた(三浦 2020)。以上に関連し、図6でまず目を引くのは、やはり19年から20年にかけての急激なバブルの膨張、つまり社会的分極化の高まりである。また、政治エリートの分裂度が過去10年間でそれほど変化がない一方、(騒乱の19年以降はさておき)いわば政治社会から市民社会への目配りについては、各政権下で明らかにその程度が異なっていたのもよくわかる。つまり、2010~14年の第一次ピニェラ政権、2014~18年の第2次バチェレ(Michelle Bachelet)政権で「市民社会の排除度」が大きく揺れ、18年から第二次ピニェラ政権を迎え再び排除の姿勢が垣間みえたところで不満が爆発した可能性がうかがえるのである。

(出所)図1と同じ。

一方コロンビアでは、2019年11月から12月にかけて全国規模でストライキやデモが展開された。このストは「42年ぶりの国民的抗議行動」と評され注目されたが、それは中央労組や学生団体または先住民団体など社会の多様な組織や団体が、地域や個別利害を越えた広範なネットワークを駆使し、主要都市で継続的にストやデモを組織し、それに多くの一般市民が「鍋たたき(cacerolazos)」などの手段で自発的に合流したためであった(詳細は幡谷 2020)。結果的にドゥケ(Iván Duque)政権は、各抗議主体との交渉への「前向きな姿勢」はみせつつも、多様な要求をあれこれ言い訳をつけてかわし、大きな進展もないまま、この国も新型コロナへの対応という「例外状態」へと突入していった。

しかし、2021年4月半ばにドゥケ政権が議会に提案した税制改革法案が発端となって、大規模プロテストの波状攻撃が再開された。他国と同じくコロンビアでも、経済的に不利な立場にある人ほどCOVID-19の被害が甚大である14。にもかかわらずこの改革案の中核には、貧困層や年金受給者、中間層の人々の負担増を意味する付加価値税(VAT: 19%)の対象範囲の拡大や炭素税や所得税の増税が据えられ、野党だけでなく連立与党内からも非難の声が上がる内容であった(LND, 16 April, 2021)。社会の側でもすぐさま(4月末)、労働組合が中心となり、首都ボゴタや国内主要都市で、税制改革法撤回を求める大規模なプロテストやストライキが展開された。これに対し政府は、暴力的・破壊的な活動に対しては武力で対抗したが、結果、20人近くの死者や多数のけが人・逮捕者を出す事態となり、5月初旬には早くもこの法案の撤回を余儀なくされた(LND, 4 May, 2021)。その後7月に税制改革法の大幅修正案が提示され、9月には議会で可決され、すぐさま政府によって公布された。この修正案では、一転して、低所得者層や中間層にダメージを与える付加価値税、年金、所得税などには一切タッチせず、企業への課税強化(法人税35%(現行31%)まで引き上げ、銀行や金融機関にはさらに3%の課徴金を課す)が盛り込まれ、その収入もCOVID-19禍による貧困対策や補助金など、おもに社会支出に充てられることになった(LND, 15 September, 2021)。これらのエピソードからもうかがえるとおり、近年のコロンビアでは、ことあるごとに行われるプロテストが、「社会」の側の意思表明の重要な手段となっており、いわば政党や議会といった伝統的代表制の補完物として重要な政治的機能を果たしているようである。

最後に、同じく図7をチェックしておくと、他国と比較して著しく異なるのは、この10年間で一貫した強烈度の社会的分極化であろう。むろんこの国の政治や社会には、政府とコロンビア革命軍(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: FARC)など左翼ゲリラとの和平交渉や合意、そして、その履行をめぐる「伝統的な争点」が厚く横たわっている。この問題がコロンビア社会における重大な亀裂の源泉であることは、2016年10月に国内外に衝撃を与えた、和平合意に関する国民投票での「否認」に示されたとおりである。しかし、2019年からの一連のプロテストでも顕著にみられ、また2018年の大統領選挙戦でも浮かび上がったように(古賀 2019)、国民はますます右と左(中道右派と左派&極左)に二極化しているが、それは主として経済社会政策をめぐってである。従って少なくとも現時点では、この国で「我われ vs 奴ら」とポピュリスティックなレトリックが幅を利かせているわけでも、まして「体制」をめぐる問題が深刻化しているわけでもなさそうである。ただ、図にあるとおり、近年徐々に政治エリート間の距離が広がってきているようであり、2022年の大統領選を前に、ポピュリストが興隆しうる条件が少しずつ揃いはじめているといえるかもしれない。

(出所)図1と同じ。

以上のように、一見「混乱」しているようにみえる現在のラテンアメリカ地域の政治も、さまざまな層(レベル)のいずれかのレベルに注目することで、各国間の「政治」の差異が、少しばかりはクリアーになることが示せたと思う。たとえば「国家」に注目することで、ある政治的な出来事への注目が、何かを徹底的に度外視することによって成り立っていることを想起することができる。またある国の政治の「混乱」は、「政治体制」レベルの変動が引き起こしているのか、それとも、民主体制内の「代表制」の在り方やそのスタイルが問題なのか等々。しかしいうまでもなくこうした作業は、実際にはより複雑な政治現象を把握するための第一歩にすぎず、さらに進めば進むほど(深く考えれば考えるほど)、層やレベル間の差異は再び曖昧になり、(本稿の筆者のように?)結局また違う「混乱」へと直面することになるかもしれない。とはいえわれわれは恐らく、目の前の政治現象をより的確に理解するには、さまざまな概念や言葉でその現象を丁寧に切り分けて進んでいくしか途はなく、「混乱」にぶつかるごとに、そうした作業を積み重ねていくしかないと思われる。「最近のラテンアメリカ政治はゴタゴタしていてよくわからない」とお嘆きの読者に、本稿が(より深い混乱に誘うことなく)少しでもお役に立てば本望である。