2024 年 43 巻 4 号 p. 18-30

2024 年 43 巻 4 号 p. 18-30

大手電気機器メーカーの事例から,大企業におけるビジネスモデル革新(BMI)という文脈において,コーゼーションとエフェクチュエーションという異なる意思決定のロジックが,「なぜ」,「どのように」組み合わせられるのかについて,本研究では新たなパターンを提示した。具体的には,エフェクチュエーションの実践を短期的にはコーゼーションの評価基準から独立させる重要性と共に,長期的には2つのロジックを組み合わせることの積極的な意義が見出された。こうした知見は,既存のビジネスとは非連続な新しい事業を生み出すイノベーションのプロセスに関する研究や,エフェクチュエーションの研究に対して,新たな視点を加えるものである。

This study is grounded in an examination of a prominent electrical appliance corporation, with the aim of proposing an innovative framework in which to evaluate integration of distinct decision-making logics, namely Causation and Effectuation, within Business Model Innovation (BMI) in large-scale enterprises. Specifically, our research reveals the enduring positive effects resulting from combination of these two logics, underscoring the critical importance of dissociating effectuation practices from short-term causation evaluation criteria. Following a sequence of business development procedures, the intrapreneur disengages from the organization, which has relatively de-emphasized effectuating processes, and transitions to a novel intra-organization characterized by a BMI orientation. Consequently, the holistic system operates seamlessly. We posit that these findings contribute a novel perspective to scholarly investigations of the innovation processes in enterprises that exhibit a substantial departure from established business paradigms. Furthermore, our insights extend into the domain of effectuation research, enriching the existing academic discourse.

本研究では,目的に対して最適な手段を追求するというコーゼーション(causation:因果論)が重視される大企業における新規事業開発のプロセスにおいて,エフェクチュエーション(effectuation)の論理に基づくイントラプレナー(intrapreneur)が,いかに異なる論理の対立構造に対処し,ビジネスモデル革新(business model innovation: BMI)を実現できるのか,を検討する。この課題に取り組むために,まず先行研究の議論からBMIの困難性を整理した上で,オムロン株式会社における2つのBMIの事例と,それを推進したイントラプレナーの実践を分析する。事例研究の結果から,エフェクチュエーションの実践を短期的にはコーゼーションの評価基準から独立させる重要性と共に,長期的には2つのロジックを組み合わせることの積極的な意義が見出された。

企業がその成長のために新たな事業を生み出し,新たな顧客獲得を実現するプロセスは,多くの場合,ビジネスモデル(business model: BM)の変更を伴う。BMとは,価値を創造する事業活動のシステムを説明した論理であり,顧客に対する価値提案,価値創造,価値獲得という3つの次元で構成されている(Yahagi, 2014; Zott, Amit, & Massa, 2011)。

BMIとは,上記の3つの次元,すなわち価値提案,価値創造の仕組み(価値アーキテクチャ),価値獲得の仕組み(収益モデル)の少なくとも1つにおける基本的な変更として説明される(Casadesus-Masanell & Ricart, 2010; Müller, Buliga, & Voigt, 2018; Spieth & Schneider, 2016; Teece, 2010)。

例えば,ある製造企業が有形の製品を販売するBMから,そうした製品を通じて実現される価値をサービスとして提供するBMへ移行する場合などは,既に確立された支配的なBMとは異なる新しいBMの確立を伴う。

ただし先行研究では,BMIの戦略的意思決定が実際には困難であることも指摘されており,そこには業務ルーチン,戦略の複雑さ,組織の慣性,あるいは支配的な内部連合や外部連合からの確立された権力や権限など,多くの要因が影響しているとされる(Casadesus-Masanell & Ricart, 2010; Heinze & Weber, 2016)。加えて,新たなBM創造において有効な論理であるエフェクチュエーションと,既存ビジネスにおいて重視されてきた意思決定の論理であるコーゼーションとの対立構造が生じることも,BMIを困難にする重要な要因であることが指摘されている(Brenk, Lüttgens, Diener, & Piller, 2019)。

2. 不確実性の下での価値創造の論理:エフェクチュエーションエフェクチュエーションは,Saras Sarasvathyが熟達した起業家の意思決定プロセスから発見した,不確定な状況における意思決定の一般理論である(Sarasvathy, 2008/2015, p. 340)。

エフェクチュエーションは,利用可能な手段を用いて行動を生み出すこと,パートナーとの未来の共創に焦点を当てること,コミットする基準として許容可能な損失を考慮すること,予期せぬ事態や偶発性を積極的に活用すること,といった起業家が活用するヒューリスティクスや,環境がコントロール可能であるという一般的な認識から構成されており,5つの原則として議論されてきた(Dew, Read, Sarasvathy, & Wiltbank, 2009; Sarasvathy, 2001)。

従来の経営学や経営実践において重視されてきたコーゼーションは,目的に対して,最適なアプローチを予測しようとする思考様式である。対照的に,エフェクチュエーションに基づく思考様式では,予測が不可能な極めて高い不確実性の下でも,手段主導で「これらの手段を使って何ができるか?」を問い,またパートナーと共に,「他にも何ができるか?」を問う。そのため,未来が予測不可能で,目的が不明瞭で,環境が人間の行為によって変化する場合にとりわけ有効である(Sarasvathy, 2008/2015, p. 94)

アントレプレナーシップの大きな特徴の一つは,不確実性への対処にあり(Alvarez & Barney, 2007; Foss & Klein, 2012; Knight, 1921),それはスタートアップや新規事業の文脈のみならず,あらゆる歴史・規模の企業にも求められる要素である(Hoskisson, Hitt, Ireland, & Harrison, 2012; Ireland, Covin, & Kuratko, 2009; Lumpkin & Dess, 2001)。エフェクチュエーションもまた,当初からスタートアップ以外の不確実性対処における有効性は示唆されていたが,その後に発表された多くの経験的研究によっても,幅広い領域への適応可能性が明らかにされている。例えば,新製品開発(Berends, Jelinek, Reymen, & Stultiëns, 2014; Blauth, Mauer, & Brettel, 2014)や,R&D(Brettel, Mauer, Engelen, & Küpper, 2012),マーケティング(Coviello & Joseph, 2012; Read, Dew, Sarasvathy, Song, & Wiltbank, 2009),国際化(Chetty, Ojala, & Leppäaho, 2015; Galkina & Chetty, 2015)などにおいても,とりわけ変化が頻繁に起こり,その結果が事前に予測不可能な,不確実性の高い状況(McKelvie, Haynie, & Gustavsson, 2011)における有用性が指摘されている。

3. BMIにおけるエフェクチュエーションの活用こうした経験研究はスタートアップを対象とするものが多い一方で,エフェクチュエーションに基づく行動は既存企業においても採用されうることが強調されてきた(Dew & Sarasvathy, 2002)。とりわけ,BMIを推進するイントラプレナーの実践は,不確実性(Knight, 1921; Milliken, 1987)への対処が求められるため,エフェクチュエーションが重要であることが指摘されている。

Chesbrough(2010)は,新たなBMを生み出すために有効なアプローチとして,実験,組織的リーダーシップと並んで,エフェクチュエーションの重要性を指摘した。Sitoh, Pan, and Yu(2014)では,あるゲーム開発スタジオのBMIプロセスを対象に,エフェクチュエーション/コーゼーションの活用がどのような戦術を可能にし,BMの形成に寄与したかを分析している。Futterer, Schmidt, and Heidenreich(2018)では,ドイツの多様な産業のイントラプレナー128名に対する質問票調査のデータから,プロジェクトにおけるエフェクチュエーション/コーゼーションの活用と開発された新規事業成果との関係を実証的に検討した。こうした研究から,既存企業のBMIにおいても,事業の開発段階に応じてエフェクチュエーションが活用されており,とりわけそれは,産業の成長速度が速い場合に事業成果に結び付くことが明らかにされている。

ただし,BMIを困難にする大きな要因と想定される,既存BMにおいて重視されてきたコーゼーションの論理と,エフェクチュエーションの論理によるBMIの推進との対立構造に焦点を当てた研究は依然として限られている。そうした中,Brenk et al.(2019)は,ドイツのファミリー経営の製造企業を対象に,企業がどのように異なる論理間の対立を克服し,支配的な既存BMを革新できるのかを検討した。事例分析では,デジタル技術を活用したBMIを推進するイントラプレナーが,既存BMで確立された,将来予測と最適な手段の選択を重視するコーゼーションに基づくプロジェクト評価によって困難に直面したことが観察されている。その後,プロジェクト・チームは手持ちの手段(既存の実験設備や与えられた予算範囲など)を創造的に活用したエフェクチュエーションの論理に移行することで,設計段階から実装段階に進むことができた。こうした結果から,Brenk et al.(2019)では,まずエフェクチュエーション的に行動可能な実験的環境を構築し,そこで十分に予測可能な価値を実現する状態を作ることで,コーゼーションの論理を重視する意思決定者(経営層)の認識する不確実性を低減する,というアプローチが提案された。

こうした実験的環境は,サラスバシーの師であるサイモンが,「人工物の科学(The Sciences of the Artificial)」の中で持続可能な人工物(システム)のデザイン原則として提唱した,「準分解可能性(near-decomposability)」とも関わっているように思われる。準分解可能性とは,構成要素内の結合が,構成要素間の結合よりも強いサブシステムに近似的に分解可能であり,a)サブシステムの短期的なふるまいは,同じレベルにある他のサブシステムから,ほぼ独立しており,b)各サブシステムの長期的なふるまいは,他の構成要素に(ほぼ)集合的に依存している,という動態システムの特性を指す(Simon, 1996/1999, p. 236)。この構造特性が環境への適応に対して優れている理由は,サブシステム間の結合がほぼ無視できるほど小さいため,各サブシステムが自律的に適応を模索できること,同時に,サブシステムは完全独立しているわけではないため,長期的には各サブシステムのふるまいが全体にフィードバックされ,システム自体の適応が実現されること,という2つの理由による。

大企業におけるBMIの文脈で言えば,社内ベンチャー制度や新規事業開発部といった部門が,このサブシステムにあたり,一時的な実験的環境の構築だと言える。

しかしながら,こうした準分解可能なシステムとして企業を俯瞰した際に,どのようにイントラプレナーが実践し,持続的BMIが可能になるのか,すなわち,企業内で新しいBMが繰り返し生起するのかについては,さらなる研究が期待される現状がある。

そこで本研究では,既存BMにおけるコーゼーションの論理が支配的な企業環境で実現されたBMIの事例研究を通じて,イントラプレナーが,どのようにコーゼーション/エフェクチュエーションの論理の対立構造に直面し,それに対処したのかを分析する。分析を通じて,企業内の意思決定ロジックに多元性(Brenk et al., 2019; Heinze & Weber, 2016)が存在することの積極的な意義を捉えると同時に,これまで経験的研究が限られていた,大企業における有効なエフェクチュエーションの実践を,具体的に明らかにできると考えている。

本研究では,オムロン株式会社(以下,オムロンと記載)で複数の新規事業開発を主導してきた竹林一氏が実践した2つのBMIの事例に焦点を合わせる。オムロンは,「われわれの働きでわれわれの生活を向上しよりよい社会をつくりましょう」という創業者・立石一真氏の言葉を社憲(Mission)に掲げ,事業を通じて社会的課題を解決することで,よりよい社会を作ることを目指している。その事業創造プロセスには,創業者の思想に由来する「7:3の原理」,すなわち,「7分どおりできると判断したら,勇気を出してやってみること。ただし,あとの3分は計算されたリスクとして,必ず救済策を考えておく」という思考が根付いている(Omron, n.d.a)。

竹林氏は,1981年に立石電機(現オムロン)に入社後,鉄道カードシステム事業やモバイル事業,電子マネー事業等の新規事業開発のリーダーを務めたシリアル・イノベーターである。事業構造改革の推進やオムロンソフトウェア代表取締役,オムロン直方代表取締役を経て,後述のヘルスケア・サービス事業(事例1)を創造し,ドコモ・ヘルスケア代表取締役社長に就任,その後,データ流通市場関連事業(事例2)を立ち上げ,2023年までオムロンイノベーション推進本部インキュベーションセンタ長,シニアアドバイザーを務めた。

本研究は竹林氏へのインタビューを主なデータとして用いている。2023年9月~11月に,2つの新規事業に関する計3回の非構造化インタビューを実施した。インタビューの際には,オムロンでの新規事業開発マネジメントと竹林氏による事業創造プロセスに焦点をあてた。インタビューは,すべて対面で2時間程度実施され,録音し,文字起こしを行った。また二次データとして,オムロンの公式HP,竹林氏の自著(Takebayashi, 2022),新聞・雑誌記事や公開資料なども利用し,分析の信頼性を高めるよう努めた。

オムロンをBMIの事例研究の対象としたのには,3つの理由がある。同社の事例は,1.大企業の新規事業開発におけるエフェクチュエーションの実践例であり,2.コーゼーションを重視する組織環境における実践である。さらに,3.詳細なインタビューへの協力が可能であったため,ミクロなプロセスのデータ収集可能性より選択された。

2. 分析 (1) 事例1:ヘルスケア・サービス事業の社内ベンチャー立ち上げプロセス竹林氏は,2011年にヘルスケア・カンパニーに異動した。当時のヘルスケア・カンパニーにおける主な事業内容は健康機器の販売であったが,事業の維持・発展のためには,機器ビジネスのみならず,機器と連携した健康支援サービスや健康管理アプリへの展開が必要不可欠という全社的な認識が醸成されつつあった。それゆえ,ヘルスケア・カンパニーには,竹林氏が着任する3年前ほどからすでに約10名のメンバーからなるサービス開発部門が存在しており,健康機器とデータを組み合わせた新しいサービスの提供が検討されていた。実際,竹林氏が着任したときには,すでに10回以上ヘルスケア・サービスに関するビジネスが立ち上げられており,同じだけ撤退していた。

本社副社長から竹林氏に声がかかったのは,こうした背景をもとに,同氏が,以前に鉄道関連のサービス事業の立ち上げに携わっていた経験があり,新規事業開発に貢献できる人材だとみなされたからだった。

既存事業が機器の販売に依存する傾向がある中,サービス・ビジネスが立ち上がらない理由や,そもそもヘルスケアにおけるサービス・ビジネスとは何かと言った本質について立ち返る必要があった。そのためまず始めに2週間かけて,自社内の経営陣や現場担当者から現場で何が生じているかを徹底的にヒアリングした。また他社のヘルスケア・ビジネスがどのようなビジョンで展開されているのかを把握する努力が行われた。その結果,健康機器とデータを組み合わせたサービスの概念が浮かび上がり,ウェルネス(健康)とメディカル(医療)という概念を統合した世界観が重要であることが明らかになった。具体的には,自社製品の強みである血圧計を中心におき,その血圧計を境にしてウェルネスとメディカルを区別するという概念マップを作成したことで,目指すべきヘルスケア・ビジネスの在り方が共通言語化されていった(図1)。

ウェルネルとメディカル体系図

出典:竹林氏の講演資料より。

オムロンの血圧計は世界シェアの半分を持ち,血圧計を中心に体重計や歩数計が展開されている。ウェルネスを意識した製品としては,体重計や歩数計が存在する。医療と密接に関わるメディカル(医療点数ビジネス)と,より健康であろうとするウェルネス(非医療点数ビジネス)とを区別して把握することで,ニーズに対する訴求アプローチの違いが明確になった。ビジネスの取り組み方や収益モデルにおいて,これらの構造を理解しないまま取り組むことは難しいことが認識され,これまでの製品を図式化することで部下や社内との会話がスムーズになった。

ある日,事業領域を検討していく際に,ふと,メディカルの英語の頭文字の「M」が「マン(男性)」,ウェルネスの「W」が「ウーマン(女性)」に見えた。男性はリスクが高まるまで健康に気を配らない傾向があり,他方で女性は予防的に健康を重視し,また子どもの健康や家族全体の健康を大切にする傾向にあるのではないかと考えた。

竹林氏:どの領域に行こうかなと思っていた時にメディカルのエム(M)がマン(Man)に見えてきたんです。男性はリスクで倒れるまでヘルスケア・サービスにはお金は払わない。反対にダブル(W)ってウーマン(Woman)に見えてきたんですよね。女性ってリズムがあって,子どもの健康があって,お父ちゃん,お母さんの健康とかご主人の健康にも注意を払うからで,…(後略)

こうした偶然の気づきをきっかけに,女性向けの製品を軸にしたサービスの可能性を考えるようになった。自社の既存の女性向けの製品を洗い出す過程で,10秒で測定可能という高い測定精度を持つ婦人用電子体温計が候補としてあがってきた。青年海外協力隊で看護師として経験を積んだ女性社員が特に関心を持ち,彼女をリーダーとしたチームが結成され,特に30代の女性をメインターゲットとし,婦人電子体温計という具体的製品を基盤としたサービスの提供を模索していった。

しかし,自社だけではサービス事業に投入する資金は限られており,スマートフォンやWEBネットワークに関する知識も不足していた。そのため連携先を探すこととなり,会員数や資金を有する企業としてドコモが選ばれた。この連携は,別件での打ち合わせの際に竹林氏が同席し,より大きな連携可能性を逆提案したことがきっかけだった。

竹林氏:こちらから,ドコモにコンタクトを取ったんじゃなくて,たまたまドコモのマネージャーとうちのマネージャーでアライアンスの打ち合わせをしていたんです。それもなんか,オムロンの血圧計の値をドコモの機器で表示させたらおもろいんちゃいますか?って小さな話をしていて,挨拶だけしてくれって言われて。で話しているうちに,ドコモとオムロンが組むんだったらこんな小さな話じゃなくてもっとすごい話せえへんかって。「オムロンの健康機器のノウハウとドコモのネットワーク技術やドコモショップを掛け算して,一緒にみんなが健康であり続ける世界を創ろう」みたいな話を先方の課長にしたら,課長がすぐ会社に戻って,上司に「アライアンスするなら,会社ぐらい作ったらどうやって言われました」と報告したら,たまたま先方上司の役員が僕の知ってる方だった。今からすぐ会いに行くって飛んで来られて,彼らも,携帯事業の次のサービス・ビジネスを模索されており,次のサービスレイヤーとして通販とか,食とかヘルスケアとかをアライアンスしながらいろいろな分野の会社を立ち上げてる時ですね。で,出会って。

その後,同ドコモ役員の方と竹林氏は公式な連携に向けての話し合いをすすめていったが,必ずしも一筋縄ではいかなかった。ヘルスケア・カンパニーの経営会議では,ドコモとの協力が実現すれば,他のキャリアと敵対関係に陥る可能性があるのではないかというリスクを懸念する反対意見が出た。竹林氏はこうした声に対して,ドコモと組まない場合には,ドコモが他のヘルスケア・メーカーと連携し成功する可能性があることを指摘し,事業を推進しないリスクを主張した。「やる場合の責任は自分がとるが,やらなかった場合の責任はだれがとるのか」と言い,社内で連携に向けての意見を徹底的にすり合わせしていった。

こうしたやり取りの後,アライアンス先としてドコモと組む決定が正式に下った。提携により,サービス部門は独立し,新しいジョイント・ベンチャーが発足した。新会社は,ドコモとオムロンの共同出資(資本金:23億円)で設立され,まずは女性向けサービスの立ち上げを皮切りに売り上げを伸ばし,3年後には30%の利益率の達成,ならびに単年度黒字化による累損の解消がなされ,4年目には100億円に迫るビジネスに成長した。その後ドコモにより買収が成立した。

(2) 事例2:データ流通市場関連ビジネスの社内新規事業立ち上げプロセス2014年に,オムロンの特許部門は,データ流通市場やそのマッチング手法に関する基本特許を取得した。この特許は,「センシングデータの提供元であるセンサーと利用先であるアプリの双方のメタ(属性)データのマッチングによって,センシングデータを適切な提供元から適切な利用先へと流通させるデータフロー制御指令を生成し,センサー管理装置に送信するもの」(Omron, n.d.b)である。ヘルスケア・ビジネスを立ち上げた後,竹林氏が,2015年に技術・知財本部へと異動となった際,この特許の立案者と出会い,ビジネスとしての可能性を感じとり,立案者とともにビジネスの世界観を模索しはじめた。まず実施したことは,社内の各部門,部署へ赴き,ヒアリングを実施し,タイアップの試みを行うことだった。しかし大きな反対意見があり,こうした試行も実を結ばなかった。社内での主要な反対意見は「データは囲い込むもの」という考え方に由来し,複数の企業や団体間でデータを連携させることの事業的な意義は理解されていなかった。またデータ流通という言葉から,「製品からデータが漏洩するのではないか」と思われることもあった。

しかしながら,社内にも理解者は存在した。会長や副社長,CTOといった未来志向のリーダーたちからの支持を受けることができるようになった。

2016年から2017年頃にかけては,国のIT勉強会等に積極的に参加することにより政策関連の外部との結びつきを強化した。オムロンのCTOが,IT政策に重要な役職のメンバーと会う機会を作るなど精力的な働きをし,また同時期には,大手電気メーカーやベンチャー企業,総務省,経済産業省などとも連携を深め,広範な業界でのネットワークを構築した。

この頃,技術・知財本部の中に専任5名程からなるプロジェクト・チームが発足し,社内でも活動が一定程度認められていき,CTOがプロジェクトに対して理解を示したことから,社内外で積極的に動くことが可能になった。まだ当時はBMの構想も存在していなかったが,竹林氏は「大義名分でまず抑えた」と語る。センサーから発展したオムロンの強みの根幹には「流れ」があり,工場や現場の物の流れとしてのFA(Factory Automation)事業や,駅の自動改札機,信号機,血圧計など,「流れ」のあるところの課題を解決することでビジネスを創造してきた。こうした経緯を踏まえ,データの流れそのものがビジネスになり,社会的課題を解決する手段となること,さらに今後は社会的課題もより複雑になり,1社では課題を解決できなくなることを予見していたのである。

インタビュアー:竹林先生のそのいける感覚って,結構大義名分を描けるかどうかっていう感じなんだろうなと思うんですが,その大義名分を握れる想定の範囲って,そのオムロンさんっていう単位なのか,なんかもっとこう広いのか…(後略)?

竹林氏:社内を納得させるためにも大義名分を作っとかないとダメですけど,あとオムロンって社会的課題の解決って言ってるんですけど,もう一社で社会的課題を解決できる時代じゃないと思っているので。だからパートナーを巻き込む為には,大義名分というか,それもいっぱい説明するんじゃなくて,ワンワードでお互い共有できないと。データからアイデアを実現する社会をとか…(後略)

オムロンでは,プロジェクト・チーム発足後もすぐには明確な成果が求められることはなかった。最初は試行錯誤の上,一般社団法人『データ流通推進協議会』を設立した。この一般社団法人設立には2つの狙いがあった。1つ目は,特許を知ってもらいオープンに活用してもらうことにより社会的課題の解決を加速することである。さらに2つ目の狙いは,各業界内のパートナー企業を探し,具体的なBMを模索することである。オムロンはセンサーや機器など現場のデータを活用することを得意とし,データ連携を後押しする立場にあり,他社との幅広い協力関係を構築していった。この一般社団法人設立の取り組みによって,オムロンの名前が,日本経済新聞へ露出する機会をもたらした。このことが社内への正統性の獲得にもつながり,進むべき方向性を確立する契機となった。と同時にこのことは売上や具体的な成果がいまだに上がっておらず,社内では否定的な意見もあるプロジェクト段階での新規事業活動の継続を可能にするものでもあった。

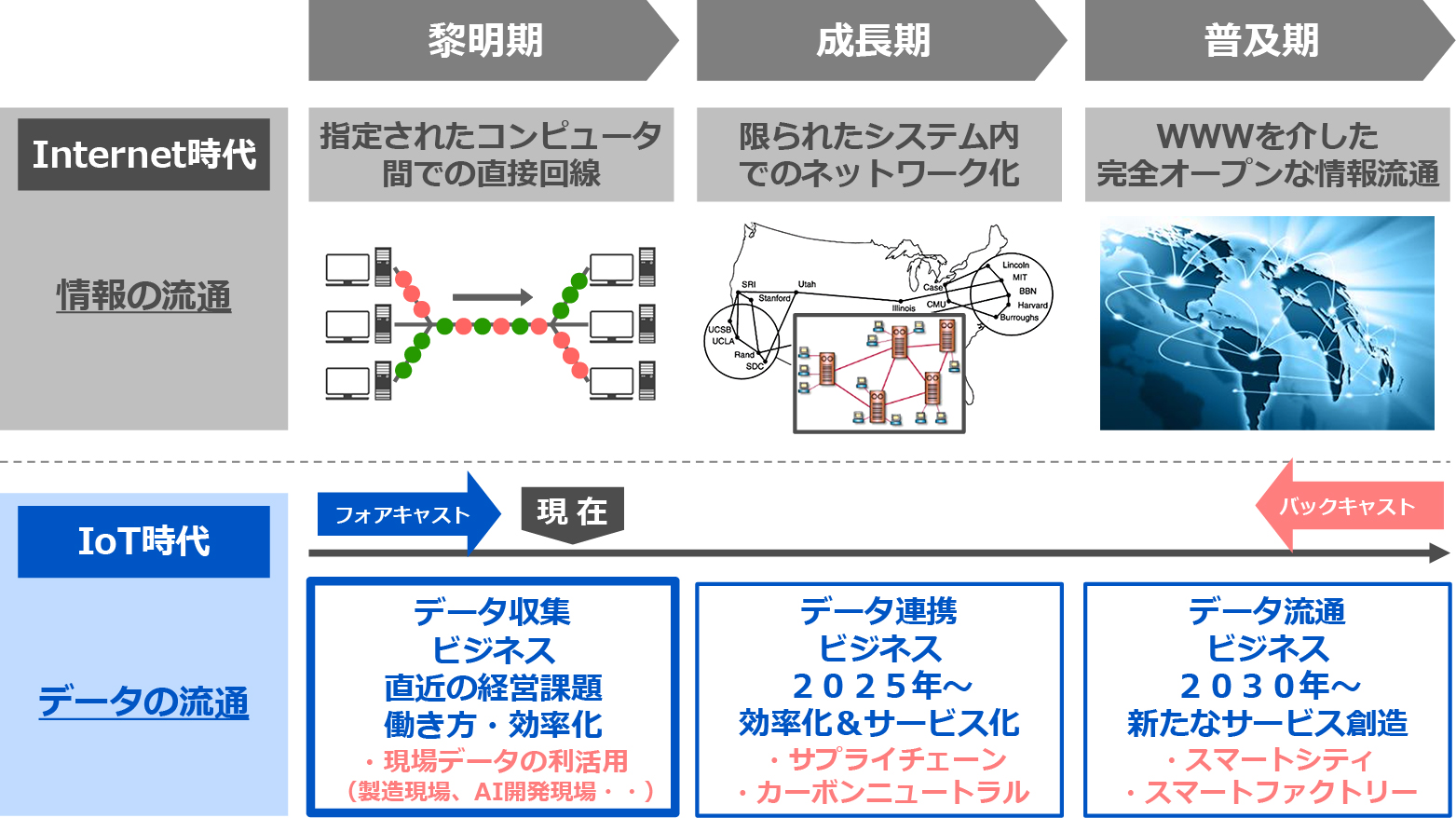

しかし,データが流通する市場が確立するには当面のところまだまだ時間がかかりそうだった。信号機と自動運転車のデータや,血圧計とエアコンのデータの連動による社会的課題の解決,あるいは,その前段階として,サプライチェーンやカーボンニュートラル等企業間でのデータ連携の機会が到来すると予測されたが,これもまた数年後のことだと考えていた。この頃には,竹林氏は,データが流通する世界へのイメージと現在ビジネスとして取り組むべき課題が明確に見えてきていた。データが流通する市場の確立を目指しつつも,データ流通よりも先にデータ連携があり,現実的には,目下,雑多に管理されている現場のデータ収集が最優先課題となっていることに思い至ったのである(図2)。

将来的なビジョンとその実現までのステップ

出典:竹林氏の講演資料より。

まだ社内からの資金的な援助の多くは得られなかったが,まずはデータ収集が直近の市場として可能性を秘めているという認識から,データ収集システムの開発に着手した。竹林氏のチームは,社内外での協力関係を基に,別の分野の技術を得意分野であるFA(Factory Automation)領域に援用する形で,データを収集するシステムを構築しサービスとして提供することにより,社内で高い反響を得た。このシステムは,ロボット・プロセス・オートメーション(RPA),手書きデータなどの要素を組み合わせ,簡単に実現可能なETL(Extract, Transform, Load)プロセスを提供するものだった。一般社団法人設立後に情報発信をしていたことから,社内外の人々にビジネスの話をもちかけられ,その機会に逆に提案するという形で,彼らの知見や課題を解決する新たなビジネスチャンスを探求したのである。

その後,社内の工場で現場検証を繰り返した後,2020年以降,営業活動には外部の人材も参加し,10名からなる内部のチームはBMの仕組み構築に専念した。

営業のフェーズに移行してからも困難は絶えなかった。データ収集システムの導入に対し,コストとのバランスが求められ,投資額と新たな価値の創出とが天秤にかけられる傾向にあった。このような状況下で,利益率向上重視の直接的なアプローチではなく,顧客との対話を重視し,DX教育の観点からのアプローチを取ることで販売実績を作り出してきた。将来的には,データ収集ビジネスで数十億円規模,さらにデータ連携,データ流通ビジネスを含めその数倍の事業規模を目指している。

これまで確認した2つの事例のいずれにおいても,経営層(Top management team: TMT)からの任命に基づく異動から始まった新規事業の立ち上げプロセスの中で,竹林氏はコーゼーションの発想に基づく反対や抵抗を経験していた。ヘルスケア・サービス事業では,事業の立ち上げ自体はカンパニー内で合意されていたものの,社外との具体的なアライアンスの段階で,リスクを懸念する反対意見が出された。データ流通市場関連ビジネスの場合は,顧客やデータを囲い込むことで成功してきた既存のBMを前提とする社内各部署からの理解が得られなかった。従来の研究でも指摘されてきた通り,既存の確実性の活用に対して,新規の可能性の探索は,資源配分が過少になりがちである(March, 1991)。こうしたコーゼーションに基づく抵抗の中で,竹林氏は次のような実践によりBMIを推進していった。

第一に,新たなBMがいまだ事業アイデアの検討段階にあり,有望な顧客基盤の形成に至っていないため,予測合理性に基づいた推進が困難な時点から,まず「大義名分」と呼ぶ,新たなBMが実現する価値についての世界観を探索し,明確に定義していることである。そうした世界観が明確になれば,大義名分に基づいて経営層の合意獲得が可能になるため,許容可能な損失の範囲のコミットメントを会社から引き出すことができる。さらに,具体的な事業や製品が明確でない段階から,そうした世界観を軸に共感する社外のパートナーとの関係構築も可能になる。

第二に,リスク回避的な社内組織に対しては,BMIは不確実性を伴うが,逆に取り組まないことでより大きなリスクや機会損失が生じることを強調していることである。さらに前者はイントラプレナー自身の責任である一方で,後者の責任は反対する側が負うべきことを明確化し,反対意見・抵抗勢力の説得を行っている。このように取り組まないことで許容できない損失が生じる可能性を理解してもらい,一定の合意獲得に成功している。

第三に,既存BMによる事業成果と比べてBMIによる成果は,企業にとってより長期的な投資を必要とするが,事業成果が生み出せない期間にも,社外のステークホルダーとの関係構築や評価の確立を先行させ,事業ビジョンの正統性を獲得・維持していることである。外部との多様なパートナーシップの構築・拡大は,取り組まないことによる機会損失を増大させるため,社内を説得するためのテコとして機能する。

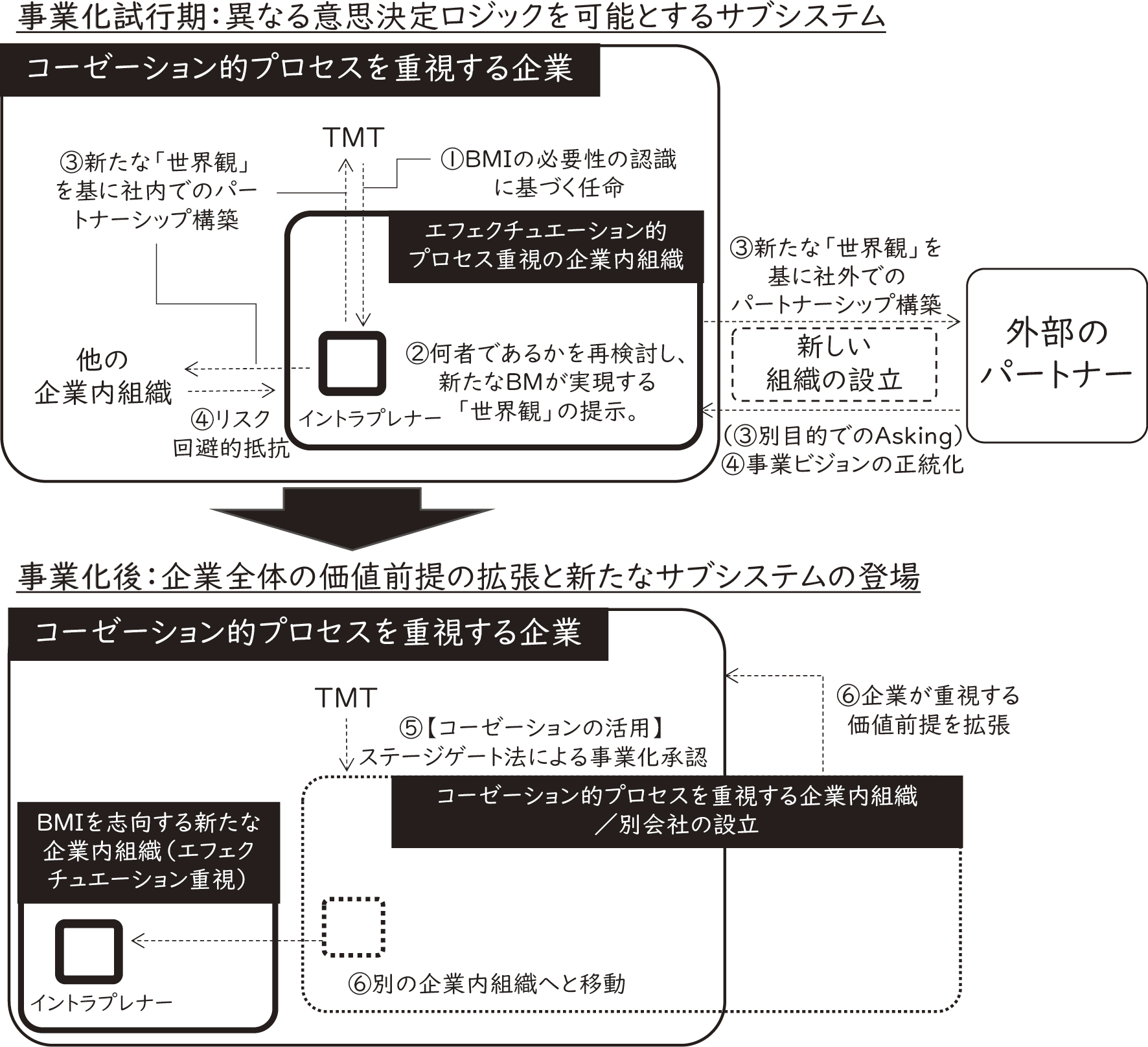

2. 異なるロジックの統合と持続的なBMIBMIや新規事業開発は高い不確実性を伴う。それゆえ,最適なアプローチを特定できない段階では,コーゼーションの論理に基づく批判から一定程度守られた,エフェクフエーションの論理で行動可能な企業内組織の確立が重要である。

ただし竹林氏は,コーゼーションを前提とする組織プロセスを否定的に捉えていたわけではない。竹林氏は,「7:3の原則」に従いエフェクチュエーションのプロセスで事業を開発しつつも,ステージゲート法に基づく各段階を通している。また7割程度の成功が見えた段階で,コーゼーションの組織プロセスと接続し,より強力な事業推進へと繋げている。さらに,既存の組織プロセスへの移行後はより多くの事業の推進者を獲得できるため,竹林氏自身は別の企業内組織へと異動し,さらなるBMIを志向するパターンが見られた(図3)。

持続的なBMIを可能とする準分解可能性をもった企業システム

つまり,エフェクチュエーションの実践が可能なだけではなく,コーゼーションに基づく安定的な組織プロセスへの移行が可能な環境であるからこそ,不確実性が低減した段階で,計画と調整に基づく組織プロセスとの接続で新規事業が加速され,またイントラプレナーは新たな企業内組織でのさらなるエフェクチュエーションの実践が可能になる。こうした異なるロジックへの切り替えが生じるパターンは,ハイテクベンチャーを対象とした先行研究(Reymen et al., 2015)でも観察されている。

さらに,同じ企業の内部に,異なる意思決定のロジックを重視する複数の企業内組織が併存し,それらが短期的にはほぼ独立して振舞うが,時間の経過とともに相互に影響し合うという構造を持つことの優位性は,人工物の科学における準分解可能性(Simon, 1996/1999)によっても裏付けられる。Sarasvathy(2003)は,企業家が手持ちの手段と多様なステークホルダーの関心とを継続的に繋ぎ合わせ,統一されたアイデンティティをボトムアップに作り上げるエフェクチュエーションのプロセスもまた,準分解可能な構造を形成しうることを示唆している。本事例で明らかにされた大企業におけるイントラプレナーの実践もまた,短期的にはサブシステムの独立性を担保することで,コーゼーションの影響からエフェクチュエーションの実践を守りつつ,やがてコーゼーションに基づいて機能する他のサブシステムとの接続を行うことで,企業全体としての持続的な進化と長期的な環境適合を可能にしていると解釈できる。

本研究では,異なる意思決定ロジックに基づくサブシステムを併せ持つことを可能とする準分解可能性が,持続的なBMIをいかにして可能にしているのかを具体的な事例を踏まえて明らかにした。持続的なBMIは,一時的なエフェクチュエーション的プロセスを重視する企業内組織とその内部でのイントラプレナーの働きにより可能となる。サブシステムのイントラプレナーは自分たちが何者であるかを再検討し,新たなビジネスによって実現される「世界観」や,企業の存在意義と結びついた「大義名分」を確立する。その後,社内外でパートナーシップを構築することで,企業内で事業化が承認され,結果として企業が重視する価値前提をも拡張することとなる。こうした一連のプロセスの後,エフェクチュエーション的プロセスが相対的に重要ではなくなった組織から,イントラプレナーは抜け,新たな企業内組織へと移り,企業全体としてのシステムが機能するのである。

エフェクチュエーションの研究では,「コーゼーション的推論とエフェクチュエーション的推論は,常に逆方向に作用するわけではなく,むしろ両者は補完的に機能する」(Sarasvathy, 2001)ことが指摘されてきた。一方で,先行研究では十分に検討されているわけではなかった大企業におけるBMIという文脈において,コーゼーションとエフェクチュエーションという異なる意思決定のロジックが,「なぜ」,「どのように」組み合わせられるのかについて,本研究ではエフェクチュエーションを重視したサブシステムが生まれるという新たなパターンを提示した。こうした知見は,既存のビジネスとは非連続な新しい事業を生み出すイノベーションのプロセスに関する研究や,エフェクチュエーションの研究に対して,新たな視点を加えるものである。

ただし,本研究は,単一事例を対象とした探索的な研究であるという意味での限界を持っている。本研究から得られた理論的な知見が,同じ大企業という文脈でも,産業特性の異なる企業や別の種類のBMIに対して,どの範囲の一般化可能性を持つものであるのか,また,中小企業を含む異なる意思決定ロジックの対立構造が生じがちな,別のタイプの組織に対しても適用可能であるのかは,今後さらに議論を継続することが重要であると考えている。

本研究は,京都大学経営管理大学院哲学的企業家研究寄附講座(寄附者:JOHNAN株式会社,ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン,アステリア株式会社)の研究成果の一部である。

柳 淳也(やなぎ じゃんや)

京都大学経営管理大学院特定助教。大阪市立大学経営学研究科後期博士課程修了(経営学博士)。単著に『揺さぶる経営学:LGBTQから問い直す企業の生産性』(中央経済社),論文に「NPOのミッション・ドリフトに抵抗する周縁化された主体」(2023,『組織科学』)など。

吉田 満梨(よしだ まり)

神戸大学大学院経営学研究科准教授。同博士後期課程修了(博士・商学)。首都大学東京(現東京都立大学)助教,立命館大学准教授を経て,現職。主要著作(共著)に『エフェクチュエーション』(ダイヤモンド社),『マーケティング・リフレーミング』(有斐閣)など。

並木 州太朗(なみき しゅうたろう)

京都大学経営管理大学院,龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター研究員。専門は地域経済政策,都市政策,社会的インパクト評価。龍谷大学大学院政策学研究科博士課程修了(博士・政策学)。統合的地域政策の研究の他,自治体等のプログラム評価に携わる。

竹林 一(たけばやし はじめ)

京都大学経営管理大学院客員教授。麗澤大学客員教授,大阪大学フォーサイト株式会社エバンジェリスト。専門:プロジェクトマネージメント,ビジネスモデルマーケティング。著書に,『たった1人からはじめるイノベーション入門』(日本実業出版社,単著)等。

今庄 啓二(いまじょう けいじ)

京都大学経営管理大学院,関西学院大学大学院経営戦略研究科客員教授。内田洋行,エンビプロ・ホールディングス,大阪油化工業,JOHNAN社外取締役。専門:ベンチャーファイナンス,新規事業開発。京都大学工学部合成化学科卒業,慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了(MBA)。