日本の農業において,農業者の高齢化・離農さらに担い手・新規就農者の不足は喫緊の課題となっている.政府は Society 5.0 の実現を目指しており,「スマート農業」により,農業における様々な課題解決を図ろうとしている.スマート農業を実現するために最も重要となるのが「情報」であり,「情報」を得るための道具の多くが「センサ」である.情報を得るセンシングを非接触・非破壊で行うのが「リモートセンシング」であり,特に画像によるリモートセンシングは,視覚の代わりとなるものである.それゆえ,人工衛星やドローンなどに搭載されたカメラからの画像は,「スマート農業の目」ということができる.スマート農業の目となる技術である「リモートセンシング」について,農研機構農業環境変動研究センターを中心に農研機構における研究事例を紹介するとともに,今後の方向性を提示する.

日本の農業において,農業者の高齢化・離農さらに担い手・新規就農者の不足は喫緊の課題となっている.政府は Society 5.0 の実現を目指しており,農業においてはロボット技術,ICT,AI,ゲノム等の先端技術を活用した「スマート農業」により,農業における様々な課題解決を図ろうとしている.先の農業人口の減少に対しては,スマート農業により,大規模経営での省力・低コスト生産体系の確立,民間の技術力や ICT・ロボット技術等異分野の先端技術の活用などにより,超省力・高生産を実現することで農業者一人あたりの耕作面積を一気に拡大させ,生産と国土保全を維持することが急務とされている.

国のスマート農業の実現に向けた研究会のとりまとめでは,新たな農業の姿を 5 つの方向性に整理している.

①超省力・大規模生産を実現

トラクター等の農業機械の自動走行の実現により,規模限界を打破

②作物の能力を最大限に発揮

センシング技術や過去データを活用したきめ細やかな栽培(精密農業)により,従来にない多収・高品質生産を実現

③きつい作業,危険な作業からの解放

重労働をアシストスーツにより軽労化,畦畔等の除草作業の自動化

④誰もが取り組み易い農業を実現

農機の運転アシスト装置,栽培ノウハウのデータ化等により,経験の少ない労働者でも対処可能な環境を実現

⑤消費者・実需者に安心と信頼を提供

生産情報のクラウドシステムによる提供等により,産地と消費者・実需者を直結

これらスマート農業を実現するために最も重要となるのが「情報」である.圃場や作物の状態,精確な位置,過去の情報,未来の予想値,機械の状態,生産者の情報など,さまざまな情報を知り,活用しながら,生産から消費までを効率的に行う必要がある.それゆえ,スマート農業の類義語として,「データ駆動型農業」という言葉も使われるようになってきている.

これらの「情報」を得るための道具の多くが「センサ」である.圃場や作物の状態,精確な位置,機械の状態などをセンシングし,数値化していくことで情報を受け渡したり,比較することが可能となる.言い換えるなら,センサは人間の五感に代わるものである.このセンシングを非接触・非破壊で行うのが「リモートセンシング」であり,特に画像によるリモートセンシングは,視覚の代わりとなるものである.それゆえ,人工衛星やドローンなどに搭載されたカメラからの画像は,「スマート農業の目」ということができる.

スマート農業の目となる技術である「リモートセンシング」について,農研機構農業環境変動研究センターを中心に農研機構における研究事例をいくつか紹介する.

農業とリモートセンシングについて,歴史的な背景から全体的な概要を,齋藤ら 2017 から簡単に紹介して行きたいと思う.

非接触であれば,リモートセンシングであるため,対象は目の前であってもよい.しかしながら,通常,リモートセンシングというと,より遠くからのセンシング,空中や宇宙からのセンシングを指すことが多い.歴史的には,凧や気球といった空中からの写真に始まり,航空機,人工衛星といった流れで,より遠くから観測できるようになっていった.

人工衛星による観測の特徴としては,広域性,均質性,周期性,継続性が挙げられる.数 km ~数百 km といった広範囲を,同一センサで均質に計測が可能であり,多くの地球観測衛星は周回軌道をとるため周期的に,衛星の寿命の数年にわたり同一地点を何度も観測する.さらに,Landsat のようなシリーズ衛星の場合,同じスペックのセンサが数世代にわたり観測を続けることが可能である.

衛星に搭載されるセンサの多くは太陽光の反射を計測する光学センサであるが,ほとんどのセンサは人間の目に見える可視光のみでなく,目に見えない波長域の観測も可能であることも特徴の一つといえる.観測波長はセンサにより違いはあるものの,ほとんどのセンサは近赤外線を計測可能であり,この波長は植生の活性度を捉えるのに有効である.

一方,衛星リモートセンシングの弱点は,大気圏外から観測を行うため,雲がある場合は地表面を観測できないことである.周期的に衛星が上空に来て観測ができたとしても,地表面が見える実際の観測頻度は季節や地域によっては非常に低くなることがある.

このように衛星画像による農業リモートセンシングが古くから行われていたのに対し,ドローンと呼ばれる無人航空機による農地センシングが注目され始めたのは 10 年以内のことである.当初は飛行安定性などが不安視され産業応用に否定的な意見もあったが,その後の急速な技術発展により,現在では,非常に扱いやすいものとなり,センシングプラットフォームとして十分な性能を持つようになった.近年,ドローンの技術が急速に発展するとともに用途の拡大・普及が進んでおり,世界的にも「空の産業革命」「ドローン・イノベーション」などと呼ばれ注目を集めている.

ドローンの撮影範囲は,衛星画像と比較すると大幅に制限されるが,回転翼機であれば 10 ha から 20 ha 程度の範囲を,固定翼機であれば 50 ha 以上を一度の飛行で撮影できる.ドローン空撮は,雲の影響を受けないことや,飛行自体簡便に行えるため,柔軟なタイミングで高頻度に圃場観測できるなど,衛星画像にはない利点を持っている.さらに,低空からの撮影であるため,作物個体を識別できるほどの高空間分解能の画像が得られる.このような時空間的に高分解能でのデータ収集は,日々変化する作物生長を捉えるには最適な方法といえ,活用方法について研究が行われている(石塚,杉浦 2017).

宇宙から撮影される衛星画像を水稲作のスマート農業の目として利用する事例を紹介する.

北海道において衛星画像からコメのタンパク含有量を推定する技術が発表され(安積,志賀 2003),その成果をもとに全国のコメ産地がタンパク含有量マップ作成によるおいしい米作りを試みた.しかし,対象地帯での圃場毎に収穫期が大きく異なる場合は十分な推定精度が得られない,または,地域全体がある程度高品質米になった時点で取り組みを止めるなどの事例が多く見られた.このような状況の中,青森県では精力的な取組みが進み,推定精度低下の原因究明・解決を行った結果,2007 年から「おいしさキャッチ米」というネーミングでブランド米化に成功している.当初は補助金で画像を購入していたが,2010 年以降は付加価値米(小売価格で 100 円/10 kg 上乗せ)の販売収益で衛星画像代金を賄える状況になっている(境谷 2016).さらに,タンパク含量マップによる食味評価にとどまらず,胴割米の比率を低くするための収穫適期マップの作成にも取り組み,2013 年産米より全国に先駆けて試行導入している.内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP:エスアイピー)「次世代農林水産業創造技術(アグリイノベーション創出)」における課題の一つとして農研機構が取り組む「情報・通信・制御の連携機能を活用した農作業システムの自動化・知能化による省力・高品質生産技術の開発(略称:生産システム)」では,青森県と農業環境技術研究所(現:農業環境変動研究センター)が開発してきたこれらの手法を,より広範囲に適用するための技術開発を行った.これらの技術は,青森県の新品種米「晴天の霹靂」の栽培に活用され,津軽地方という広域を対象とした産地スケールでのコメの高品質化に役立っている(図 1).さらに,2016 年度には普及員や農家がこれらのマップを手元のスマートフォンで見ることができるサービスを提供するまでになっている(図 2).

研究レベルでは様々な成果を挙げてきた衛星リモートセンシングであるが,農業分野における実利用となると,数える程しかないのが現状である.これには,コストなど様々な要因があるが,最も大きな制限要因は,観測頻度と観測の不確実性である.

一般的に衛星画像というと,太陽光の反射を捉える光学センサ画像を指すことが多く,宇宙から観測するため,雲があると地表面を見ることができないという難点がある.農地は,地表面が耕起(湛水),播種(移植),生長,収穫,残渣,耕起と比較的短時間で大きく変化する.さらに,作物を計測する際,知りたい情報を得るためには観測に適した時期・ステージに計測する必要があり,その観測適期は大抵数週間~数日と短い.例えば,先に挙げた Landsat では 16 日に 1 回の観測であるため,月に 1 度から 2 度の観測機会があるが,その時に覆雲している場合,観測頻度はさらに低下することになる.それゆえ,いかに有用な情報が広域に得られる技術であっても,「天気が良ければ」という条件がついてしまうため,事業やビジネスとして成り立ちづらいのである.

衛星リモートセンシングにおける観測の不確実性は,農業分野のみならず,防災等のほかの分野においても同様に問題である.それゆえ,センサや衛星を傾ける,光より波長の長いマイクロ波を使う,同じ衛星を数多く打ち上げるなど,観測頻度を向上させる様々な方法が開発されてきた.現在では,百数十機の超小型衛星を用いることで,ほぼ毎日という観測頻度を得るサービスも始まっているが,数日や毎日といった高頻度で観測をするには,非常に高いコストが必要となる.

それに対し,ドローンリモートセンシングは,天候の影響を全く受けないわけではないものの,非常に高頻度の観測を手軽にすることが可能である.また,衛星観測は定常観測の場合,こちら側で観測のタイミングを指定することはできず,任意のタイミングで観測するオーダー観測であっても,数日から数時間前までにオーダーを入れる必要がある.それに対し,ドローンの場合,気象条件が許せば思い立った時にすぐ飛ばして観測することが可能である.この機動性の高さが従来のリモートセンシングとの大きな違いである.さらに,ドローンは衛星や航空機と比べると,各段に低い高度から観測を行うため,数 cm といった非常に高い解像度の画像を容易に取得することが可能である.この高頻度で,高空間分解能の画像を低コストで機動的に取得可能というドローンリモートセンシングの特徴は,前述の衛星リモートセンシングが農業分野で実利用されづらかった要因を解決できるものであるため,非常に高い期待と注目を集めている.

(1)小麦計測事例

SIP によるドローンリモセンの小麦計測事例を井上,横山(2017)から紹介する.対象は,千葉県の A 法人(営農規模約 80 ha)の圃場であり,1 枚の平均が 0.5 ~ 1.3 ha となっている.使用したドローンは自立制御システム研究所の MS-06LA である.使用したセンサは Ttracum mini-MCA であり,高度 100 m でデータを取得した際の空間解像度は約 8 cm である.計測値より群落クロロフィル指数(クロロフィル総量 gm-2)を算出し分布図を作成した.なお,同期計測されたバイオマスデータを用いた簡易検証により r2=0.88 という関係があることが確認されている.観測が実施された茎立期(3 月上旬)と出穂期(4 月中旬)は,いずれも小麦の重要な追肥診断時期である.この情報に基づき,追肥を行うことにより,収量の確保やタンパク含有率の向上,生育ムラの解消などを図ることが可能となる.

SIP では,スマート農業パッケージの試験として,これらのドローンリモートセンシング情報から圃場内の追肥量をマッピングし,多圃場営農管理システムを通じてスマート追肥システムに入力データとして渡し,可変追肥を自動的に行う試験を行っている(図 3).

他にも,九州沖縄研究センターでは,福岡県の4地点における 8 圃場において,施肥量を変化させて小麦の連続観測を行った事例が報告されている(Guan et al. 2019).ここでは、NDVI(正規化植生指数)の時系列データと小麦の収量の関係を調べたところ,生殖生長中期から登熟期初期にかけて高い相関係数(R2 = 0.601–0.809)が得られたと報告している.

(2)水稲計測事例

SIP によるドローンリモセンの水稲計測事例を井上,横山(2017)から紹介する.対象は山形県の B 法人(営農規模約 40 ha)の水稲圃場であり,1 枚の平均が 0.1 ~0.3 ha となっている.使用したドローンおよびセンサは(1)の小麦の事例と同じである.この圃場ではブランド米の食味を確保するために厳密な施肥基準があり,幼穂形成期の葉色判定に基づき追肥の可否や量が決定される.しかし,地上調査での対応には限界があるため,リモートセンシングによる省力化が強く求められている.幼穂形成期の群落窒素量と玄米タンパク質含有量の間の関係に基づいた,省力的施肥診断法が開発されつつあるため,このドローン計測結果をもとに施肥診断を行うことが検討されている(後藤ら 2017).

この他にも,九州沖縄農業研究センターでは,水稲直播水田の苗立ちの評価に用いた事例なども報告されている(原 2017).ドローンを用いることによって,水田に入ることなく,複数筆の水田の苗立ちを評価できることは,土壌を攪乱し,雑草害を助長することなく,芽立ち不良の原因を探るため有効としている.

前出の Guan et al.(2019)では水稲についても試験をしており,NDVI 画像を用いることにより,時期の遅い直播圃場や雑草圃場含め,圃場の水稲のステージや時期の違いが分かりやすくなると報告している.また,収量との関係については,直播圃場において播種後 91 日,104 日,110 日といった生殖生長初期と 151 日,157 日といった登熟期後期に強い相関がみられた一方,123 日,134 日,142 日といった登熟期初期から中期にかけて決定係数が低下したと報告している.

(3)その他の作物

その他の作物としては,九州沖縄農研センターにおいて,宮崎県の加工・業務用ホウレンソウの生育把握をドローンで行った事例が報告されている.(石井ら 2017)ここでは,空撮画像から求めた植覆率は,調査期間を通じ生育量(草丈,生重)との相関が高く,圃場内の生育ムラの推移が把握可能であったとしている.

北海道農業総合センターでは,バレイショを対象にフェノタイピングにドローン空撮画像を利用した事例が報告されている(杉浦 2017).馬鈴薯疫病抵抗性検定圃場では,疫病の発生状況から条件の違いによる病害抵抗性を調査している.事例では,360 プロット 270 品種・系統が植えられた試験圃場において,疫病が発生する 7 月中旬から 8 月中旬まで定期的に空撮を行い,時系列画像から病害抵抗性の一つの指標である AUDPC(Area Under Disease Progress Curve)を算出して病害抵抗性を評価している.地上からの目視記録による AUDPC との比較結果は決定係数 0.77 であり十分な精度を得たとしている.

また,西日本農研センターでは,草地管理に適用する研究に取り組んでいる(林ら 2018).

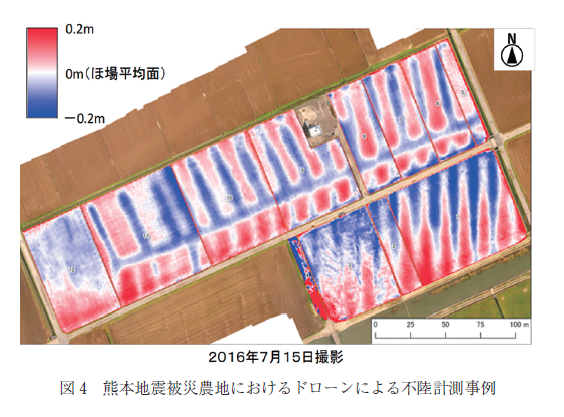

(4)凹凸計測事例

ドローンリモートセンシングでは,低空からの観測を活かし,圃場の詳細な凹凸を面的に計測することが可能である.圃場の均平さは作物栽培において基盤となるものであり,特に水分や肥料などの不均一を避けるために重要な情報である.この計測方法を 2016 年に発生した熊本地震の被災農地計測に応用した事例を石塚ら 2018より紹介する.

地震による被災農地圃場では,被害状況により復旧に向けた対策が異なってくる.このため,熊本地震が農地の地表に及ぼした影響について,ドローンを用いて調査した.ドローン空撮画像に SfM・MVS 処理を行うことで 3 次元モデルを作成し,国土地理院の地理院地図から取得した座標値と地上における簡易測量結果を組み合わせることで,圃場の凹凸(土木用語で不陸という)を計測した(図 4).ドローンで計測した不陸量は,公共測量の承認を受けた航空機 LiDAR 測量と比較したところ,有意な差が認められない精度を有していた.ドローンによる不陸計測の利点は,本研究で使用した機材においては,計測コストが航空機 LiDAR 測量の約 1/3 であり,加えて,迅速に機動的な観測が可能な点である.農研機構農業環境変動研究センターでは,この手法をマニュアル化し,HP にて公開している.

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/080528.html

また,この方法で取得できる高さ情報から,採草地における特定草種を検出する取り組みもなされている(吉利ら 2019).

ここまで,農研機構農業環境変動研究センターを中心に農研機構が取り組んできたリモートセンシングによる作物・農地診断情報計測技術について,事例紹介を行ってきた.前述のようにデータ駆動型のスマート農業において,リモートセンシング技術は,いわば目の役割を果たしている.そして,様々な計測技術により様々に能力を拡張してきている.そして,作業を行う手足としての自動スマート農機群に情報を渡す,もしくは,スマート農業における脳の部分となる AI に有用な作物・農地診断情報を渡す役割を担っている.面的な広がりを持つ農地の空間情報を得る手段としてリモートセンシング技術の重要性は増してきており,そして,様々な計測技術により様々に能力を拡張してきている.安定した情報取得のためには,センサなどのハード開発のみならず,運用を含めた画像取得方法,アルゴリズムなどのデータ処理方法,汎用性や堅牢性を高めるための広範なデータ収集による big データ整備体制構築などを進める必要がある.

本原稿において紹介した事例の一部は,総合科学技術・イノベーション会議の SIP( 戦略的イノベーション創造プログラム)「次世代農林水産業創造技術」(管理法人:農研機構 生物系特定産業技術研究支援センター,略称「生研センター」)によって実施された.一部は農林水産省の平成 28 年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業の緊急対応研究課題として実施された.ここに謝意を表す.