2025 年 2025 巻 22 号 p. 1-

2025 年 2025 巻 22 号 p. 1-

北海道檜山郡厚沢部町のカボチャ生産者を対象に,うどんこ病のドローン撮影AI画像診断と農薬散布用ドローンの導入による省力・軽労化効果について調査した. ドローン飛行方法や撮影方法を改善した結果,うどんこ病班が大と健全の場合の正答率は,それぞれ0.867,0.973と高かったが,うどんこ病斑・小の場合は,0.115と低かった.また,撮影・診断・表示までの作業を2 ha当たり30分弱で終了することを実証し,衛星測位で正確なうどんこ病発生位置情報の収集が可能となった.ドローンによる防除作業時間は,圃場と給水施設が隣接していない半径3 km以内に点在する6 haの3圃場に防除作業する場合,ブームスプレーヤより作業時間は26%短縮された.ドローンによるつる枯病防除効果は,ブームスプレーヤよりやや劣るが,無防除と比較して十分に防除効果があった.ブームスプレーヤとドローンによる防除が収量におよぼす影響は,気象,移植時期や収穫時期の年時間差異の影響と比べて小さいと考えられた.ドローン1台当たりの散布可能面積は,散布日数7日で実証農家の全カボチャ圃場53.6 haに薬剤を散布可能であると推定された.

We conducted a study on the labor-saving and workload reduction effects of introducing drone-based AI imaging for powdery mildew diagnosis and pesticide spraying drones among pumpkin farmers in Assabu Town, Hiyama Country, Hokkaido, Japan. Regarding AI diagnosis of powdery mildew, the drone flight and imaging methods were improved. As a result, the accuracy rate was high for “large powdery mildew spots” and “healthy”, at 0.867 and 0.973, respectively, but low at 0.115 for “small powdery mildew spots”. The series of tasks—capturing images, diagnosing, and displaying results—could be completed in less than 30 minutes per 2 hectares. This also included successfully collecting accurate positional information on powdery mildew outbreaks using a satellite positioning system. The drone reduced work time by 26% compared to a boom sprayer in the case of three 6-ha plots scattered within a 3-km radius, where plots and water supply facilities were not adjacent to each other. The drone tended to be slightly less effective than the boom sprayer in controlling gummy stem blight, however it was more effective than no fungicide application in controlling the disease. The effects of boom sprayer and drone applications on yield were considered to be smaller than the effects of weather, transplanting time, and harvest time. The estimated area that could be sprayed by one drone was 53.6 ha, the area of total pumpkin fields of the demonstration farm, in 7 days.

北海道では,全国のカボチャ生産量の約50%を生産しており,北海道南地域の厚沢部町は代表的な産地の一つである.この地域では,カボチャの輸出にも取り組んでおり,収量の安定的向上は重要である.しかし,近年,うどんこ病による収量低下やつる枯病によって貯蔵中に発生する腐敗果による貯蔵中の歩留りの低下が懸念されている.

うどんこ病は収量を大きく低下させる重要病害であり,病徴が広がった後に防除を行っても効果が低い.うどんこ病が蔓延しやすい気象条件の年には複数回の防除作業が必要であり,生産現場では大変な負担となっている.カボチャのうどんこ病はこれまで目視による発見が主で,防除遅れが生じないよう,長雨予報の場合は発生の有無にかかわらず全面散布を行うなど,効果的な防除が行われていない.また,貯蔵中の腐敗果発生をさらに抑制するには,収穫前につる枯病の徹底防除が必要である.

しかも,カボチャの栽培後期は蔓が畝間を塞ぐため,防除のために多大な労働力と時間を使用して蔓の伸長方向を変えて作業道を造成するか,作業道を作成せずに相当量の茎葉や果実を踏みつぶしながら散布作業を行う必要がある.さらに栽培面積が大きいと,作業道造成完了時に初期に造成した作業道に蔓が既に伸びていることもある.また,雨が多い年は圃場がぬかるんで作業機械が入れないことがあり,適期防除が困難な場合がある.これらの問題を解決するためには,無人航空機,その中でも低速移動でき比較的操作が容易で,安価な散布用ドローンを利用した空中農薬散布が有効であると考えられる(農林水産省 2019).

近年,わが国の農業では農業従事者の高齢化が急速に進み,労働力不足が深刻となっていることから,農作業における省力・軽労化を更に進めるとともに,新規就農者への栽培技術力の継承等が重要である.そこで,農林水産省ではロボット技術やICTを活用して超省力・高品質生産を実現するスマート農業を提案し(農林水産省 2014),その実現に向けた技術の農業現場への速やかな導入を図るため,2019年からスマート農業実証プロジェクトを開始し,普及を行っている.

スマート農機の一つである散布用ドローンによる空中農薬散布による省力・軽労化効果は,小規模栽培が多い中山間地域での報告があるものの,栽培規模が大きいほどその効果が高いと考えられる大規模栽培地域での適用は十分に検討されていない(室伏,丁 2017,孫ら 2020,山田 2022).そこで,スマート農業実証プロジェクトに参加し,厚沢部町のカボチャ生産者を対象に,AIによるうどんこ病のドローン撮影画像診断と農薬散布用ドローンの導入による省力・軽労化効果について実証試験を行ったので,その結果について報告する.

実証試験に用いたうどんこ病AI画像診断については,次のように開発を行った(岩崎ら 2022).画像診断AIはWAGRI APIシステムで提供されている(WAGRI 2024).このAIは,デジタルカメラやスマートフォン等のカメラで病斑が発生した個葉に近接し撮影した画像を対象にしているため,上空から撮影されるドローン空撮画像からうどんこ病診断が困難なことが懸念される.そこで,うどんこ病が発生したカボチャ圃場を対象に高度を変えて撮影を行い,診断可能な飛行高度を確認した.その結果,対地高度5 m以下で,複数枚の葉が撮影された画像であればうどんこ病AI画像診断が可能であることが判明した.同時に,カボチャと同じウリ科であるキュウリの既存識別器が,カボチャうどんこ病の診断にも利用可能であることを確認した.本AI画像診断システムはWebブラウザのみで動作し,うどんこ病発生程度を5段階で地図上に表示できるようにした.

2023年に厚沢部町館地区のカボチャ圃場2 ha(100 m×200 m)において,ドローン撮影画像を用いたうどんこ病AI画像診断の実証試験を行った.この圃場ではカボチャの苗を,6月6日に移植し,ドローン撮影は8月3日に行った.撮影用ドローン(DJI Phantom 4 RTK)を,航路設定アプリケーションUgCS Pro(SPH Engineering, Latvia)を用いて,安全面を考慮し,地形に追従し,対地高度5 mを維持して飛行させることとした.飛行航路は圃場長辺方向に15 m間隔でコースを設定し,飛行経路上10 m間隔で撮影を行った.撮影された画像のサイズは5472×3648ピクセルだが,そのまま識別器に供すると診断する際に小さいサイズに縮小されるため,個葉の識別が困難になる.そこで,中心部の1024×1024ピクセルを切り出すためのPythonスクリプトを作成し,抽出した画像を診断に供した.診断には上記の開発したカボチャうどんこ病AI画像診断システムを用いた.

また,AI画像診断システムの精度検証のために,同時期にうどんこ病の発生程度を評価した.評価は,うどんこ病診断に熟練した農業改良普及センター職員に依頼し,同圃場の外周と4本の防除畦を歩き,50歩毎に目視による識別を行った.

2.ドローンを用いた防除作業の優位性調査ブームスプレーヤと散布用ドローン(NTT e-Drone AC101)による農薬散布作業について,2023年に1)自宅中心に放射状に配置された合計6 haの3圃場(自宅からの距離はそれぞれ3 km程度で,圃場と給水施設は隣接していない),2)自宅から1 km程度の位置にあり圃場と給水施設が隣接している2 haの圃場で調査した.

作業時間計測のためにブームスプレーヤによる散布作業についてはトラクタ内に操縦者の操作が撮影できるよう,GO PROアクションカメラ(GO PRO社)を設置し作業を記録した.ドローン散布作業については,ビデオカメラ(ソニー社)を用いて操縦者の作業の様子を撮影し記録した.さらに,作業時間計測の圃場を含む,実証農家のドローンによる農薬散布を行ったカボチャ圃場面積を記録した.

また,降水量,風速,土壌条件からブームスプレーヤとドローンによる散布可否を実証農家に対しアンケート調査し(表1 ),カボチャ病害防除時期である7月,8月の2ヶ月間の散布可能日を求めた.

3.貯蔵試験2022年に,カボチャ栽培圃場において,うどんこ病およびつる枯病の防除薬剤(ベジセイバー)を散布用ドローン(NTT e-Drone AC101)によって散布した区(ドローン防除区),ブームスプレーヤによって散布した区(慣行区),ベジセイバーを散布しなかった区(無防除区)を設けた(各処理区ともに,それぞれ区画は約1 ha).

無防除区は6月27日,ドローン防除区と慣行区は7月5日にカボチャを移植した.ベジセイバーの散布はドローン防除区,慣行区ともに9月11日に実施した.収穫は無防除区で9月1日,その他の2区は9月25日に行った.収穫した果実は通風した室内に約3か月保管した後,つる枯病の発生程度について調査を行った.調査方法は総果実収穫重を測定後,その中の廃棄果実重を測定した.そして廃棄果実から150個を抽出し,つる枯腐敗果実数を調査し防除価を求めた.

防除価=100-(処理区のつる枯病腐敗相対果実収量/無処理区のつる枯病腐敗相対果実収量)×100

ただし,「つる枯病腐敗相対果実収量」はそれぞれの処理区の果実収量に対するつる枯病腐敗果実収量の割合

2023年はカボチャ栽培圃場において,ベジセイバーを散布用ドローンによって散布した区(ドローン防除区),ブームスプレーヤによって散布した区(慣行区)を設けた(各処理区ともに,それぞれ区画は約1 ha).

6月25日にカボチャを移植し,ベジセイバーの散布はドローン防除区では9月6日,慣行区では3日遅い9月9日に行った.収穫は9月23日に行い,収穫した果実は通風した室内に約3か月保管した後,つる枯病の発生程度について調査を行った.調査方法は総果実収穫重を測定後,その中の廃棄果実重を測定した.そして廃棄果実から100個ほど抽出し,つる枯腐敗果実数を調査した.

4.薬剤の散布可能面積の推計ドローンの導入にあたっては,導入台数の決定などのために,ドローン1台当たりの薬剤の散布可能面積を明らかにすることが重要である.そこで,「2.ドローンを用いた防除作業の優位性調査」において計測したドローンによる薬剤散布の作業時間や圃場間移動速度などを用いて,農研機構で開発された「農業ドローン用作業計画支援システム ADWS」(Sun 2023)によるシミュレーションを行い,ドローンによる散布可能面積を推計した(注1).ADWSは,地理情報システムのQGIS(QGIS.org 2022)をベースに開発された,最適な巡回経路に基づいて全作業時間を推定できるシステムであり(孫ら 2023),作業面積の推計も可能である.QGISとプラグインのADWSを使用し,計算に必要な道路網データはOpenStreetMap(OpenStreetMap 2023)のデータ,圃場のポリゴンデータは筆ポリゴンデータ(農林水産省 2022)を加工して作成したものを使用した.具体的には,以下の手順により分析を行った.

実証農家のカボチャ作付圃場面積は計53.6 ha,圃場数は23であった.一日に平均約3 ha定植し,定植の期間が約40日間であることから,作付け箇所により防除適期が異なる.そこで,実証農家の一日当たり平均定植面積および定植から薬剤散布までの日数をもとに,防除適期を迎える日と面積を推定した.さらに,気象条件等による散布可否に関する農家の回答結果をもとに,防除期間における散布可能日を推定した.防除適期を迎える日から5日間が防除適期であることから,その間の散布可能日に散布することとして計算し,散布日における必要散布面積を推定した.

次に,散布日における必要散布面積への散布が可能であるかを検討するため,ADWSを用いてシミュレーションを行った.ドローンによる薬剤散布の作業時間,圃場間移動速度,薬剤の散布量などの情報を入力し,実証農家の実態と同様に対象圃場どうしが近接している条件で計算した.散布幅は2.5 m,飛行速度は15 km/h,圃場は図5 で色付けした箇所である.機械格納場所から最も遠い圃場までの距離は約20 kmである.

(注1:本稿の薬剤の散布可能面積の推計に関する内容は,房安(2024)の内容に加筆・修正を加えたものである).

現地圃場における実証実験では,100 m×200 mの圃場について約15分の飛行で,112枚の画像を撮影した.また,上記システムを用いた診断は約10分を有した.アプリを用いた識別結果を,図1 に示した.撮影に用いたドローンはRTK-GNSS(リアルタイムキネマティック衛星測位システム)を装備していることから,地図上に圃場内の病害程度とその正確な発生位置がマーカーで示され,マーカーをクリックすると葉の被害状況画像も確認する事ができた.

AIによるうどんこ病診断の正答率を算出するため,作物病害の研究者がAI画像診断に用いた画像を確認し,うどんこ病斑・大,うどんこ病斑・小,健全,地面の四つに区分した(表2 ).うどんこ病斑・大の場合は,正答率が0.867と高い値を示したが,うどんこ病斑・小では,正答率が0.115と低くなった.健全の場合の正答率は0.973と高くなったが,地面が大部分を占める場合は,健全葉が写っている場合でも,うどんこ病と誤診断することが多かった.AI画像診断と同じタイミングで,圃場内を歩いて回り50歩毎にうどんこ病の発病程度を5段階(0:病斑が認められない,1:病斑面積が1~5%,2:病斑面積が6~25%,3:病斑面積が26~50%,4:病斑面積が51%以上)で目視により達観評価したところ,最小スコア0,最大スコア2.5,評価した場所の67%がスコア1.0,平均スコア1.1という結果が得られた.AI画像診断では達観調査でのスコア1に該当するうどんこ病班・小を発見することは難しいものの,スコア2以上に該当するうどんこ病班・大が存在すれば,発見できる可能性が高いと考えられた.

AI画像診断と歩きによる診断の作業時間について,表3 に示した.2 ha(100 m×200 m)の圃場でうどんこ病AI画像診断を実施すると,ドローン準備・撮影・診断・マップ表示という一連の作業が約26分で完了する.目視による診断では同圃場の外周と4本の防除畦を歩き,50歩毎に5段階評価を行うと20分で完了した.また,AI画像診断ではドローン撮影した113か所を診断するのに対し,歩きの場合は46か所の診断であった.

圃場を歩いて回っての目視診断は,合計の診断時間はAI画像診断より短いが,歩行距離は1400mに達し,結果のマップ表示もできていない.また,実施日は30℃を越える真夏日であったことも追記しておく.AI画像診断では,診断箇所も多く,病害発生程度とその位置を容易に把握することができるばかりでなく,ドローンであれば外周や防除畦の周辺以外の目視ができない箇所も撮影・診断することができた.

写真撮影地点のマーカー表示や,診断された被害程度に基づくマーカーの色分けが可能.

ドローン導入による作業時間について,給水施設が隣接している1圃場に散布を行った場合,ブームスプレーヤの作業時間と比較して,ドローン導入による作業時間の短縮は9%程度であった(図2 ).一方,圃場同士および給水施設が隣接していない複数圃場に散布する場合,圃場間や給水施設への移動,薬剤準備や給水,バッテリー交換の時間も考慮したところ,ドローン導入により作業時間が26%減少した(図3 ).近年,ドローンによる農薬散布によって作業時間が大幅に短縮することが報告されているが(農研機構 2025),その比較対象の多くがセット動噴/動力噴霧機である.西日本の中山間地においてブームスプレーヤとの作業時間の比較を行い,ドローンによる農薬散布で作業時間が短縮されたことが報告されており(孫 2020),北海道の大規模経営体においても,圃場間の距離や圃場と給水設備が離れている条件では,ドローン導入による作業時間短縮のメリットが大きくなることが明らかになった.

降水量,風速,土壌条件による散布可否を調査したところ,2023年7,8月の2か月間の散布可能日は,ブームスプレーヤの33日に対して,ドローンでは42日と27%多かった(表4 ).特に7月は8月より降水量が多く,7月のドローン散布可能日はブームスプレーヤのものと比較して,40%も多かった.すなわち,降水量が多い期間には,土壌がぬかるんでブームスプレーヤが圃場に入れない場合でも,ドローン導入により適期散布の可能性が高まることが示唆された.

本試験で用いたドローンのタンク容量は8 Lであるが,生産者から,タンク容量が小さいことに起因する頻繁な薬剤補給が煩わしいとの意見があった.北海道のような大規模面積には,大容量のタンクが必要であると考えられるが,大容量タンクの機体は,小型の機体より一般的に高価なこと,重量が重くなるとバッテリーの消費が激しくなることなどの欠点が考えられる.使用環境に合わせた機種選択が重要である.

また,カボチャに対するドローン散布が可能な薬剤が限られるため,ドローンを導入しても慣行の方法での薬剤散布作業が必要になり,全ての防除をブームスプレーヤからドローンに置き換えることができない.このことから,ドローン散布が可能な薬剤の登録が進むような制度改革が必要と考える.

圃場間移動には自宅と圃場間の移動も含む.

圃場間移動には自宅と圃場間の移動も含む.

2022年において,収量は慣行(ブームスプレーヤ)区(711 kg/10a)で高く,次いで無防除区(691 kg/10a),ドローン区(596 kg/10a)の順であり,その年の北海道のかぼちゃ平均収量1380 kg/10a(ジャパンクロップス 2024)と比較して低かった.2022年は,厚沢部地域では洪水が発生するほどの豪雨があり(北海道檜山振興局 2022),湿害による収量の低下が起こったと考えられる(生産者による私信).2023年では,天候は良好で(北海道檜山振興局 2023),慣行(ブームスプレーヤ)区の収量は1851 kg/10a,ドローン区での収量は1959 kg/10aとなり,前年度の北海道のかぼちゃ平均収量より高かった(表5 ).これらのことから気象条件,移植時期や収穫時期等の環境要因が強く収量に影響を与えている可能性が大きく,それと比べてブームスプレーヤとドローン防除の収量への影響は小さいと考えられた.

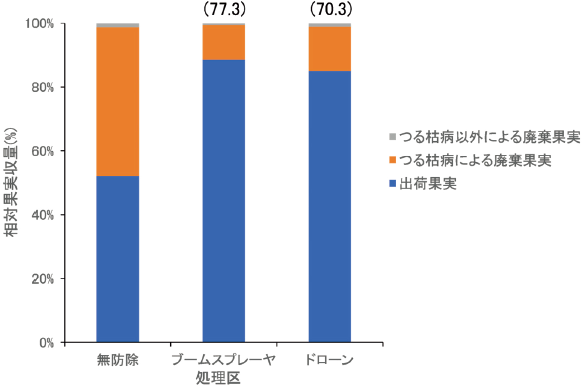

2022年につる枯病に対する防除価の算出を行い,ベジセイバーの防除価が慣行(ブームスプレーヤ)区で77.3,ドローン区で70.4であった(図4 ).2023年は,3か月貯蔵後のつる枯病による腐敗果発生率は,慣行区で2%,ドローン区で5%弱であった(表5 ).このことから,慣行区と比較してドローン区ではつる枯病防除効果がやや低い傾向だが,無防除区と比較して十分に防除効果があることが推定された.試験年次よって気象条件,移植時期や収穫時期が異なり,適切な生育期での散布だったのか,今回の実証試験では詳細に検討することは困難であるが,実用的には慣行区とドローン区の防除効果の差異は小さいと考えられる.ドローンの導入は,慣行のブームスプレーヤと比較して,散布可能日数を増やし,適期散布の可能性を増加させることから,ベジセイバーを適期散布することで貯蔵中の腐敗果発生率の減少につながるか,更なる調査が必要である.

相対果実収量はそれぞれの処理区の収量を100としたときの収量(無防除区,ブームスプレーヤ区,ドローン区のそれぞれの収量は691,711,596 kg/10a).かっこ内の数値は防除価を示す.

分析の結果,7月,8月の防除期間において数日間隔で8.57 ha/日の散布を行うことができれば,全圃場53.6 haに薬剤を散布可能と考えられた.

次に,8.57 ha/日の散布が可能であるかを検討するため,「農業ドローン用作業計画支援システム ADWS」を用いてシミュレーションを行ったところ,作業面積は12.46 haとなり,8.57 ha/日以上の散布が可能であるという結果が得られた(図5 ).この結果は,機械格納場所から離れた圃場に散布する日を想定したものであることから,他の散布日においても8.57 ha/日以上の散布が可能であると考えられた.以上から,防除期間に1台のドローンによって53.6 haの圃場に薬剤を散布可能であるという結果が得られた.また,この時の散布日数は7日であった.

なお,ADWSは,圃場間の最短移動経路で作業を組み立てている(孫ら 2023).また,実証農家は,一日の散布対象圃場どうしが近接する条件になるよう計算して定植している.ドローンによる大面積への薬剤散布を実現するためには,このような計画的な作業が重要となる.

〔出典〕 QGIS とプラグインのADWS を使用した計算結果.圃場ポリゴンデータ:筆ポリゴンデータを加工して著者作成.道路網データ:©OpenStreetMap contributors.

本実証試験は農林水産省委託プロジェクト「スマート農業産地形成実証プロジェクト」『露4A1 カボチャ輸出産地における国産散布用ドローンによる連携防除の実証』(R4~5年)によって行われた.試験を遂行するにあたり,農研機構 北海道農業研究センター 奈良部 孝 所長,澁谷幸憲 スマート農業コーディネーター,そしてグリーンテクノバンク 桃野 寛 専門オフィサーにはご指導とご助言を頂きましたこと厚く御礼申しあげます.また,目視によるうどんこ病の診断では渡島農業改良普及センター 西村 景氏,画像データ収集と解析では農研機構 北海道農業研究センター業務科 川合 望氏ならびに同センター 非常勤職員 内田いくみ氏にお世話になりましたこと心より感謝申しあげます.

すべての著者は開示すべき利益相反はない.