抄録

1. はじめに

近年、都市域での降水の頻度が増加し、さらに降水の強度も強くなっていると多数報告されている(例えば,Fujibe et al. 2009 )。都市域での強い降水は、たとえ低頻度であっても、人間社会に大きな影響を及ぼしやすく、都市防災上軽視できない。マスメディアなどでは、都市が降水に影響を与えているとしているが、研究者の間では意見が割れている。このように、都市と降水の関係に関しては明瞭な結論は得られていない。

2. 目的

本研究では、都市で発生する降水と都市化の関係を数値実験結果の統計解析より明らかにする。

3. 使用データ・使用モデル

・レーダーアメダス解析雨量データ

・NCEP全球客観解析データ(NCEP-FNL)

・NCEP再解析データ(NCEP reanalysis data)

・領域客観解析データ(RANAL)

・メソ客観解析データ(MANAL)

・長期再解析JRA-25

・AMeDASデータ

・WRF-ARWモデル

4. 方法

都市がある場合、無い場合でWRF(Weather Research and Forecasting)モデルを使用して降水に対する感度実験(数値実験)を行う。そしてその結果を統計的にメソスケールの視点で解析する。

5. 結果と結論

都市の対流性降水のシミュレーションは、カオス性が高く、地表面の境界条件だけではなく、初期値や物理モデルの変更に極めて鋭敏なため、ある降水事例に対する都市の感度実験の結果は必ずしも十分に信頼できるものではないとの報告がある(Kusaka et al. 2009)。

本研究では、信頼性を低くしている原因を緩和するための手法として、アンサンブル気候実験を提案する。私たちのグループでは、4種類の初期値・境界値を用い、それぞれ気候実験として2001~2009年の8月を対象に、感度実験を行った

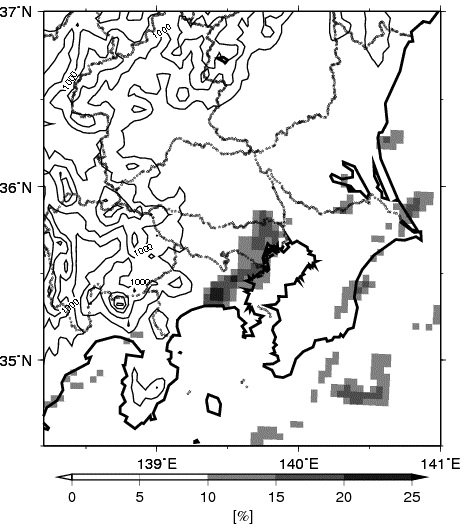

(4種類の初期値・境界値それぞれで8月間9年間分、格子間隔は4 km)。さらに都市ありの場合の計算結果から都市なしの計算結果を引き1ヶ月単位で偏差を求め、それらを全て足し合わせた。さらに、その結果より格子点ごとの降水量の増減率を求めた。増減率は東京都市域で15%以上の増加となった。

講演では、可能であれば、4種類の初期値・境界値に加えて、NCEP再解析データを初期値・境界値として加えた結果や、UCM(Urban Canopy Model)オプションを適用し計算した結果などを紹介する。今までUCMオプションの適用はしていなかったが、UCMオプションを適用することで、都市の効果をより詳細に、現実に近づけた状態となる。

今後は、さらに細かい格子間隔で計算・解析し、都市の効果を議論する予定である。

謝辞:本研究の一部は、環境省の地球環境研究総合推進費(S-5-3)の支援を受けました。