近年の日本のカンキツ産業では,収益性向上のための高品質果実生産,および Society 5.0 に向けての ICT 活用の機運が高まっている.高品質果実生産に有効な技術として,マルドリ方式が開発され普及が進んでいる.マルドリ方式は,有効な利用のためには緻密な栽培管理技術が必要であるとともに,必要エネルギーの小さい点滴かんがいを利用することから,ICT に馴染みやすい技術である.これまで農研機構およびその他の研究機関において,マルドリ方式をより高度に利用するための様々な ICT 利用技術の開発が進められてきた.本報では,それらの技術を中心に,高品質カンキツ生産のための ICT 利用技術を紹介し,今後の展望を述べる.

日本のカンキツの栽培面積は長年にわたり果樹では最大であり,カンキツ産業の重要性は大きい.しかし近年,生産者の高齢化や園地減少が進み極端な気象現象も増加する中,高品質果実を生産し収益性を向上する技術や経営スキームが求められている.農研機構では,1998 年から西日本農業研究センター四国研究拠点(当時は農林水産省四国農業試験場)による 5 年間の研究プロジェクトにおいて,「マルドリ方式」と呼ばれるウンシュウミカンの高品質栽培技術を実証的に開発した(森永ら 2005).それ以降,農研機構に加えて,県などの公設試験研究機関(公設試)や大学,民間企業などによって,対象を中晩柑にも拡げながら技術の実証および高度化や関連技術の開発が進められてきた.

一方,ICT が急速に進歩し,Society 5.0 へ向けて他の作目より遅れてはいるもののカンキツ栽培においても ICT 導入の機運は高まっている.緻密な養水分管理が可能なマルドリ方式を用いて高品質果実生産を行おうとする場合には,剪定や摘果などの樹体管理を含めて,栽培における知識集約型の要素が多くなる.また,点滴かんがいを用いるため,施設の制御に必要なエネルギーが小さく,自動化または遠隔化に馴染みやすい.そのため,データ収集や,現象の予測および制御,さらには生産者や普及指導者などの間の情報交換などに ICT を利用すれば効果が上がりやすいといえる.

しかし,カンキツの効果的な栽培管理のためには未だ不明な点が多く,また,高齢の生産者も多いため,ICT 利用は技術開発の試みは多いものの普及はあまり進んでいるとはいえない.本報では,マルドリ方式を利用する場合を主とした高品質カンキツ生産に活用するために,農研機構およびその他の研究機関において開発が進められてきた ICT 利用技術を紹介し,今後の技術開発の展望を述べる.

カンキツ,特にウンシュウミカンは,夏から秋に水分供給が不足して水ストレスがかかった状態を経ると果実の糖度が高くなる.その性質を利用して,プラスチックのシートをマルチ(被覆材)として用い,雨水を遮断して高糖度の果実を生産するマルチ栽培が 1990 年頃から普及していた.しかし,マルチ栽培では,1)水ストレスが強くかかりすぎると糖度とともに酸が強くなりすぎたり,樹勢が低下したりする,2)夏季のマルチ敷設は重労働である,3)天候によってはマルチ敷設時期の判断が難しい,などの問題がある.そこで,マルチシートの下に点滴チューブを設置し,必要に応じて水分の補給を行う技術が考案された.また,点滴チューブを用いて施肥も行えるため,マルチは周年敷設として労力を抑えることができる.この,マルチを周年敷設し,点滴チューブでかん水と施肥を行うのが,マルドリ方式の基本形である.マルドリ方式という呼称は,「マルチ」と「ドリップかんがい」を併用することに由来する.

マルチの周年敷設は省力化に有効であるが,マルチシートが比較的高価であることから,劣化を抑制するために収穫後から春まではマルチを撤去することも多く行われる.逆に雑草防止も目的として周年敷設されたり,状況によってはマルチに保湿効果を期待して敷設されたりする場合もある.また,養水分の供給が効率的に行えることから,幼木の生長促進に効果的である.さらに導入の対象もウンシュウミカンから各種の中晩柑へと広がっている.このようにマルドリ方式は,生産現場では基本形に限定されず多様な様態で導入されている.

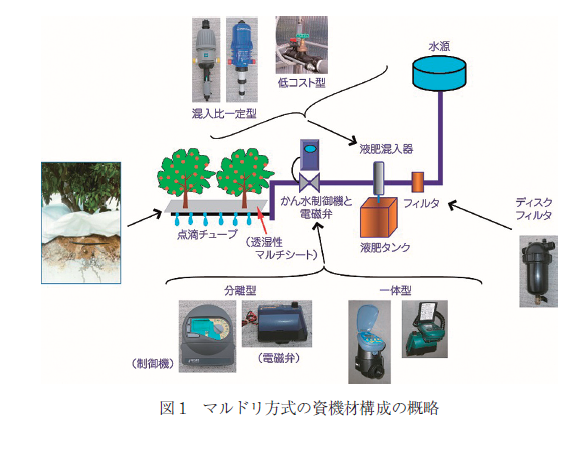

図1にマルドリ方式の資機材の基本構成を示す.1 筆の圃場への給水管は直径が 25 ~ 32 mm 程度であることが多く,かん水を制御するバルブは比較的小型のものを使用できるため,コストおよび消費エネルギーも小さい.液肥を用水に混入する器械は給水管の水圧を動力とし,外部動力を必要としないものが一般に使用される.そのため,運用に必要な総エネルギーは比較的小さい.

マルドリ方式に関して,その後,農研機構を中心としたいくつかの研究プロジェクトで実証試験,技術の高度化,および関連技術の開発などが行われるとともに,農研機構によるシンポジウムや講習会,または文献発表などの普及活動が行われてきた.なお,研究プロジェクトには公設試や大学および民間企業や JA も参画し,普及活動はそれらの組織によっても行われてきた.

普及が進む中で,複数の生産者で液肥混入施設などを共有することで個々の生産者の費用負担を軽減する方式が考案された.この方式では,施設だけではなく情報も共有することにより利用者全員の技術向上を図ることができる.この方式は「団地型マルドリ方式」(齋藤ら 2011,齋藤,岡崎 2018)と名付けられ,導入の手引き(農研機構 2018)が公表されている.

生産現場への普及は,10 ~数十a 規模の個人導入によるもの,小規模な補助事業を利用した 1 ~数 ha 程度の園地からなる団地マルドリ方式によるもの,さらに,県営土地改良事業を利用して 10 ~数十 ha 規模で地域に導入されたものなど,様々な形で行われている(根角,齋藤 2016).また,農林水産省が定める土地改良事業計画設計基準において,点滴かんがいの一形態として取り上げられるとともに(農林水産省農村振興局 2016b),土地改良長期計画(農林水産省農村振興局 2016a)においても「営農の効率化や高機能化を促す」方策として取り上げられている.

ICT 利用の形態

マルドリ方式に関連した ICT 利用には様々な形態があり得る.施設の計画・設計,施設の監視・制御,かん水・施肥計画,樹体管理,各種の圃場作業,および営農・経営管理などの場面での利用が考えられる.

農研機構を始め様々な組織によってこれまでに開発や検討が行われている,各種の場面における ICT 利用技術の開発状況を紹介し,今後の展望を述べる.

園内道や施設の設計支援システム

カンキツ園は中山間の傾斜地に多く存在する.傾斜地カンキツ園においては,作業の省力・軽労化のために園内道の適切な整備が極めて有用である.そこで,園内道の路線配置の検討を,園地の測量や専門的な計算技術を必要とせずにパソコン上で簡易に行えるシステムが開発された(細川ら 2015).国土地理院が公開する既存の地形データを利用することで測量を不要とし,簡単な操作で園内道の延長や勾配などの算出および縦横断図などの作成,道路高、法勾配などの計算を行える.このシステムは,簡単な申し込みを行うことにより,生産者および農業関係者(営利目的の利用を除く)には無償で提供される(農研機構 2015a).

マルドリ方式を導入する際には点滴かんがい施設の適切な設計が必要となる.設計においては,水源,使用機器,地形などの情報から,点滴チューブ内の水圧の計算やかん水ブロックの分割などを,費用を考慮しながら行う必要がある.この作業は生産者や普及担当者などが自ら行うことは困難な場合が多い.そこで,情報を入力すれば,点滴チューブの水圧や機材の適否,および概算費用などを出力することにより,ユーザが入力・出力の試行の繰り返しにより適切な設計を行うことを支援するシステムが開発された(図 2)。このシステムも,簡単な申し込みにより無償で利用できる(農研機構 2005).

これらのシステムは,ユーザインタフェースに課題を残すとともに,特定の環境で動作するものになっており,加速的な普及はしにくいといえる.しかし,高額な対価を求めることも困難であるため,投入できる開発費にも限りがある.そのため,これらのシステムにおいて共通化可能な部分は汎用的なモジュールとして共用し,1 つの統合システムのオプションとして各機能を位置付けるような方法も考えられる.今後,そのようなコストとメンテナンスの問題への対応の検討が必要である.

かん水施設の監視・制御

個人で一圃場にマルドリ方式を導入している場合,かん水施設の遠隔監視・制御が行えれば利便性が向上する.法人や地域の生産者グループなどの複数の生産者からなる集団で行う場合,複数の圃場の状態を監視・制御することにより,個々の利便性のみならず集団全体の技術力や収益を向上できると考えられる.そこで,団地型マルドリ方式を導入している 18 筆の圃場群において,図3のような遠隔管理システムが試作された(星ら 2015).

このシステムは,各圃場にバルブやセンサーの管理器が設置され,これらの管理器はインターネットに接続された 1 台の親機と,920 MHz 帯の特定小電力無線で親機および相互と通信する複数の子機からなる.試作した管理器は市販の電磁弁の開閉制御が可能であり,電気伝導度および通水のセンサーのデータ取得も可能である.スケジュールに従いバルブの開閉制御を行うとともにセンサーのデータから異常の検知を行う.これらの制御や監視は Web アプリケーションにより行い,全圃場の情報を見ることができる.

このようなシステムの導入により,精緻な水分管理に有効な少量多頻度かんがいを省力的に行うことができる.また,自動化による省力化のメリットだけではなく,情報を共有したり連携したりして施設管理を行うことにより,施設の管理効率向上や,関係者全員の技術力向上などが期待できる.

このようなシステムにおいても,設計支援システムなどと同様にコストとメンテナンスの問題が存在する.LPWA などの無線通信技術も移り変わりが激しく,特定の機器や規格に過度に依存したシステムは,早期に利用継続が不可能となるリスクもある.1 つの対応方法として,UECS(ウエックス)(中野ら 2018)やオープンフィールドサーバ(平藤ら 2013,深津 2014)のような,汎用的なハードウェアを基軸として,技術をオープン化し,ユーザ同士が情報を交換しながら実用上の問題を解決したり新たな機能を構築したりするような環境を整える方法も有効と考えられる.生産者などのユーザに一定のスキルが求められることが課題でもあるが,オープンに利用できる情報の提供も含めて,基本知識の啓蒙などに農研機構のような公的機関が果たせる役割もあると考えられる.

土壌・樹体の水分状態の評価

高品質カンキツ生産において,樹の水分管理は要である.先述の施設管理システムなどを適確に運用するためには,かん水の量とタイミングを適切に決定するスキームが必要である.そのためには,樹の水分状態の適確な把握が望ましい.しかしこれが極めて難しい問題となっている.果樹園の土壌は均一性が低い場合が多く,さらに点滴かんがいを行う場合は土壌中の水分分布の不均一が大きくなる.また,根の分布も不均一であり樹体の状況も個別に異なるため,周囲の水分環境に対する樹の反応の個体差が大きい.これらにより,土壌水分を樹体水分の指標とすると問題が多い.

樹の水分状態を表すのに現在最も適確と考えられているものは葉の水ポテンシャル(LWP)である.しかし,LWP は破壊検査が必要であるとともに測定に特殊な機械や器具を必要とするため,直接的な連続観測は困難である.そのため,土壌や樹体の様々な面から水分状態を把握しようとする試みがなされている.

簡易にストレス状態を判別する方法として,葉に貼り付けるとストレス状態により色が変化するシート(星ら 2007)や,果実と握り比べて硬さからストレス状態を判断するボール(須崎ら 2011)などが開発されている.これらは使用に熟練すると有効と考えられるが,ICT 利用には馴染まない.樹に打ち込んだ 2 本の釘に TDR 水分計のロッドを接触させたときの測定値から樹体水分を評価する方法(藤田ら 2011,岩崎ら 2010)も検討されており,このような連続観測可能な方法が望まれる.

土壌からのアプローチとして,簡単な構造で強い乾燥時の土壌水分張力を評価できる「簡易土壌水分計」(黒瀬 2016,農研機構 2015b)が開発されている.土壌水分張力の測定に一般に用いられるテンシオメータは,原理上約-100 kPa(pF3)以下の測定はできない.しかしカンキツ栽培では,樹に水ストレスをかけるために土壌水分を -100 kPa 以下の乾燥状態に置くことも多い.そこで,ポーラスカップに塩ビ管を接続して水を満たし,土壌に挿入すると強い乾燥時に水が吸い出されて水面が低下する現象を利用して乾燥状態を評価する簡易土壌水分計が開発された.この水分計では水面の低下速度が乾燥の強さ,すなわち樹の水ストレスの大きさを表すとともに,低下量が水ストレスの累積量に対応することが特徴である.直接計測するのは水面の高さであるため,連続観測も可能であり,その試みも行われている.

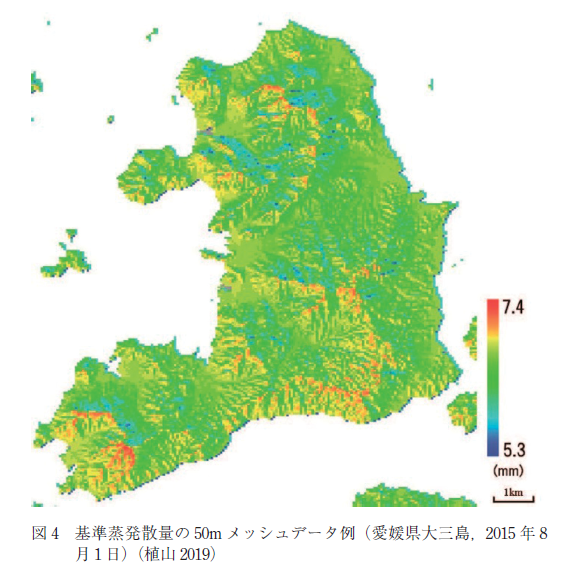

また,気象データも水管理には重要な参考となる.現在,農業分野で一般に利用されるメッシュ気象データの解像度は約 1 km であり,カンキツ園が多く位置する中山間傾斜地の複雑な地形に対応させるには解像度が不十分である.高い解像度のメッシュデータ作成の例はあるが,作成には専門的な知識と技術が必要である.そこで,専門知識がなくとも図 4 のような解像度 50 m のメッシュデータをアメダスデータから作成するアプリケーション群が開発されている(植山 2019).

土壌と樹体の水分状態の適確なリアルタイム評価には,未だに困難な問題が多い.しかし,AI および IoT の発展により,メカニズムなどにある程度未解明な部分を残したままでも実用には耐えうるような,実際の栽培には有用な手法の開発が期待できると考えられる.

圃場作業の支援・自動化

果樹園では,各種の管理作業の自動化は困難であり,傾斜地ではさらに作業者の身体的負担が大きくなる.そのため,傾斜地での作業負担を軽減するため,大学発ベンチャーによるパワーアシストスーツの開発や,栽培現場でのドローンによる見回りの導入などが行われている(和歌山県広報課 2017).

また現在,農林水産省からの委託により,農研機構果樹茶業研究部門を中心とした研究コンソーシアムが,作業の自動化技術を開発する研究プロジェクトを行っている(高田 2019).これは,樹の形を機械化に適した形に整える技術とともに,AI を活用した収穫ロボットの開発などを行うプロジェクトである.このような,従来の作業をいかに自動化するかに留まらない,作物や園地を機械化・自動化に適した状態に改変する技術の開発も重要であると考えられる.

営農管理

団地型マルドリ方式においては,営農に関する情報の共有により利用者全員の技術力向上が図れることは先に述べた.産地内の生産者や法人構成員など,利害に共通部分のある集団では,適切に情報を交換して集団としての活性を高めることは個人にとっても有用である.ICT は情報共有に極めて有用なツールであり,民間企業においてもさまざまな営農情報の交換のためのシステム開発が行われている.

情報交換を行う集団として,生産者だけではなく,普及・営農指導者や,さらには公設試や農研機構の研究者を含んだ構成とすると,さらに効率よく集団の技術力を高めることができると考えられる.実際に,システムを開発する企業が中心となり,JA の営農指導員が生産者に適宜指導を行い,農研機構および公設試の研究者がより専門的なアドバイスを行い,生産者は各自の作業データを提供する,といった役割を SNS タイプのコミュニケーションツールで情報交換しながら果たしていくといった取り組みがなされている(神谷 2016).また,法人の果樹園において,公設試が営農のノウハウをシステム開発企業に提供し,企業が営農管理システムを構築し,法人が各種データを記録して,それに基づき PDCA サイクルを回しながら営農を行うことで,管理の実態を詳しく把握する取り組みも行われている(宮本 2015).

営農記録のためのサービスやアプリケーションは,民企業がいくつも事業化しており,グループでの情報交換の機能を持つものもある.生産者同士,または普及担当者なども加えての情報交換のためには,既存の SNS も利用できる.このように,これらの機能はすでに市場ベースで実用化が進展しつつある.

自動で栽培の意思決定を実施または支援する機能は,長年望まれ多くのチャレンジ(例えば,島津ら 2015)がなされて来たものの,未だ普及しているとは言えない.マルドリ方式に関して言えば,先述のように意思決定の基礎になる水分状態の評価も困難である.この機能に関しては,AI 関連技術の発展に期待したい.

マルドリ方式が提案されてからの約 20 年間における技術開発と普及の動きを,ICT 利用の面に着目して簡単に整理した。マルチと点滴かんがいを用いて精緻な養水分管理を行う栽培形態に対して「マルドリ方式」という名称が考案されたが,現在ではその定義は極めて緩やかなものである.露地栽培において乾燥側への制御も含むアクティブな養水分管理を行うためには,降雨への対応,かんがい,そして即効的な施肥は必須技術と言える.マルドリ方式の開発は,20 年前における「次世代」のカンキツ栽培のための技術革新であった.「次世代」への変革が進めば,マルチも点滴かんがい施肥も,様々な目的に対するひとつのオプションと位置付けられ,あえて「マルドリ方式」と呼ぶべき栽培形態は定まらなくなると考えられる.しかし,日本農業の置かれる厳しい状況の中で,変革は順調とは言えない現状である.

言い方を変えれば,Society 5.0 が提唱される現在に至っても,カンキツ栽培は Society 2.0 から 3.0,4.0 への対応も追いつかないような状況であったと言える.そこには,工業化および情報化のために生産者に要求されるコストとスキルの高さの問題があった.しかし,IoE(Internet of Everything),AI,および RT が急速に発展しており,これがさらに続けば,その問題は解決することが期待できる.そのための意識改革も徐々に進みつつあると思われる.Society 3.0,4.0 を飛び越えて Society 5.0 に対応するカンキツ栽培の変革に期待したい.

本報には,農研機構生研支援センター「革新的技術開発・緊急展開事業(うち経営体強化プロジェクト)」の支援を受けて実施した研究の結果を含めている。また,根角博久九州沖縄果樹研究調整監,および平岡潔志傾斜地園芸研究領域長を始めとする西日本農業研究センター諸氏に多くの助言を賜った。ここに謝意を表する。