「はるのおうぎ」は,農研機構九州沖縄農業研究センターおよび国際農林水産業研究センターが共同育成した,萌芽性に優れる株出し多収のサトウキビ品種である.鹿児島県熊毛地域を普及見込み地域として 2019 年 3 月に品種登録出願した.本品種は,サトウキビ製糖用品種と野生種との種間雑種で株出し多収性を特徴とする飼料用サトウキビ品種「KRFo93-1」を種子親,早期高糖性を特徴とする製糖用品種「NiN24」を花粉親とする交配に由来し,株出し多収性と高糖性を重視した選抜を経て育成された.萌芽性は“ 極高” であり,萌芽率は熊毛地域の主要品種「NiF8」を常に上回る.分げつ性は“ 強” であり,熊毛地域では原料茎数が「NiF8」の 1.4 倍から 2.0 倍に達する.一茎重は「NiF8」より軽いが,茎数が多いため,原料茎重は春植え,株出しともに「NiF8」に比べて多い.甘蔗糖度は「NiF8」と同程度である.原料茎重と甘蔗糖度の結果から,可製糖量は春植え,株出しともに「NiF8」を大きく上回る.また,耐倒伏性に優れるため機械収穫しやすく,機械収穫後の萌芽も良好である.株出し単収が減少傾向にある熊毛地域において,単収の回復に寄与することが期待される.

緒言

我が国の主要なサトウキビ生産地域は,鹿児島県と沖縄県の島々から構成される南西諸島である.鹿児島県熊毛地域の種子島はその最北に位置し,奄美地域や沖縄県各地域に比べて低温であるためサトウキビの生育期間が短く,糖度の水準は低い(安庭ら 1991).他方,世界的にも珍しいマルチ栽培を行い,早春に地温を上昇させて低温下での発芽や萌芽,初期伸長を促進してきたこととともに,夏季の茎伸長に重要な土壌の保水性が高いことから,収量水準は比較的高く推移してきた(寺島ら 2010,杉本 1999).しかし,2005 年度以降(河口 2017),あるいはそれ以前から(図 1),単収が減少傾向にある.単収の減少は生産者の経営を圧迫し,高齢化とともに,栽培農家戸数の減少要因の一つであり,また,栽培面積の減少をもたらす大きな要因にもなっていると考えられる.実際に,不作が続いて低単収が顕著であった直近の数年間において,種子島の栽培農家戸数は年間 100 戸以上,収穫面積も年間100ha 以上のペースで急減している(鹿児島県農政部 2018).また,栽培農家戸数の減少にともない大規模化および機械化が急速に進行するなど,生産環境も大きく変化している.

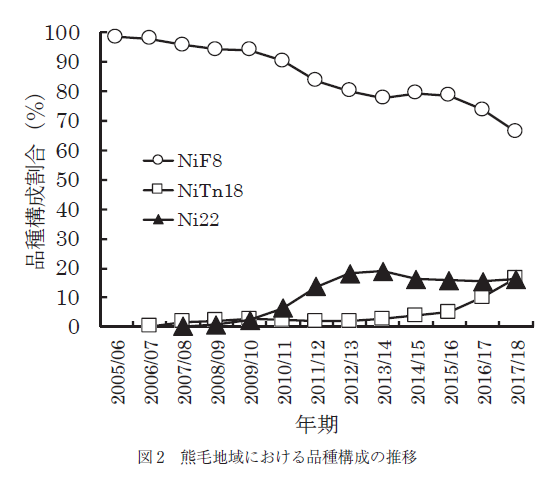

種子島における主要品種は「NiF8」であり,島内の栽培面積の 66.2%(2017 年度)を占める(鹿児島県農政部 2018).「NiF8」は耐病性に優れ,丁寧な栽培管理が実施されている状況下では収量も比較的安定していたが,近年では株出しでの収量が減少している.その要因としては,生産者一戸当たりの栽培面積の大規模化にともない,収穫と植え付けが重なる早春の作業競合が著しくなり,株出し管理時期の遅れや株出しでのマルチ未設置など,「NiF8」の萌芽不良をまねく状況が常態化してきていることなどが挙げられる(河口 2017).近年では株出し萌芽性に優れる「NiTn18」や「Ni22」の栽培面積が増えているが(図 2),「NiTn18」では耐倒伏性の改善が,「Ni22」については収量性の改善が,それぞれ課題となっている.そのため,株出し多収で,かつ機械化体系に適性を有する品種が強く求められている.

農研機構九州沖縄農業研究センターさとうきび育種グループでは,株出しで安定多収となる品種開発の重要性を指摘し(杉本,寺島 2006),その実現に向けて種間交雑を活用した系統開発に取り組んできた(寺内 2011,服部ら 2018).この取り組みの中で,製糖用品種と野生種との種間雑種である「KRFo93-1」を交配親として用いることで,熊毛地域での評価において株出し萌芽性に極めて優れ,茎数が安定して多く,株出しでの原料茎重と可製糖量が既存品種を上回る系統「KY10-1380」を得た.本系統は,株出しでの安定多収性に加えて優れた耐倒伏性を具えており,機械収穫後の萌芽も良好であるなど,機械収穫への適性に優れている.農研機構九州沖縄農業研究センターと国際農林水産業研究センターは共同で,機械収穫下での株出し多収性を求める熊毛地域の生産者の強いニーズに合致する本系統を,2019 年 3 月に出願名「はるのおうぎ」として品種登録出願した.本稿では,「はるのおうぎ」の円滑な普及に向けて,製糖企業やサトウキビ生産者等の品種特性への理解を醸成し,熊毛地域における本品種の適切かつ効果的な利用を促進することを目的に,その諸特性について報告する.

来歴と育成経過

1.育種目標および交配組み合わせ

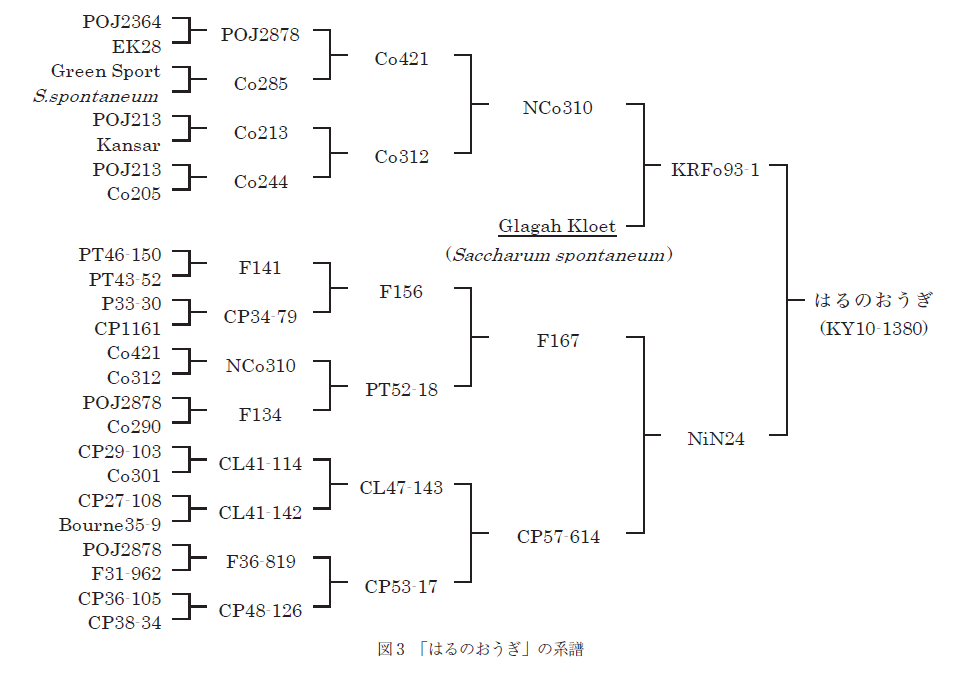

「はるのおうぎ」の系譜を図 3 に示した.育種目標を株出し多収性および高糖性とした.その実現に向けて,多回株出しでの収量性に極めて優れる飼料用サトウキビ品種「KRFo93-1」を種子親とし,早期高糖で,やや太茎で一茎重が重く,かつ黒穂病抵抗性に比較的優れる製糖用品種「NiN24」を花粉親として交配を実施した.種子親の「KRFo93-1」は,南アフリカ糖業試験所育成の製糖用品種「NCo310」(種子親)とインドネシア由来のサトウキビ野生種「Glagah Kloet」(花粉親)との種間交雑により作出された種間雑種である(境垣内,寺島 2008).「はるのおうぎ」は,種間雑種に製糖用品種を 1 度だけ戻し交雑した世代(戻し交雑第 1 世代)であり,野生種からわずか 2 世代で製糖用品種としての実用化に至った,世界的にも稀な事例である.

2.選抜および特性調査の経過

表 1 に「はるのおうぎ」の選抜および特性調査の経過を示した.交配は 2008 年 12 月に国際農林水産業研究センターと共同で,同センター熱帯・島嶼研究拠点にて実施した.その後,農研機構九州沖縄農業研究センター種子島研究拠点(以下,育成地)のガラス室にて交配種子を播種し,実生を養成した.2010 年 4 月に種属間交雑またはその戻し交雑から作出した実生個体のみで構成する集団を圃場に定植して,翌年まで個体選抜を行った.個体選抜後は 2011 年 2 月に「KY10-1380」の系統名を付与し,製糖用品種系統の相互交配に由来する選抜集団とともに栄養系選抜を開始した.それ以降,2014 年度まで株出し多収性と高糖性を重視して栄養系選抜を重ねた.

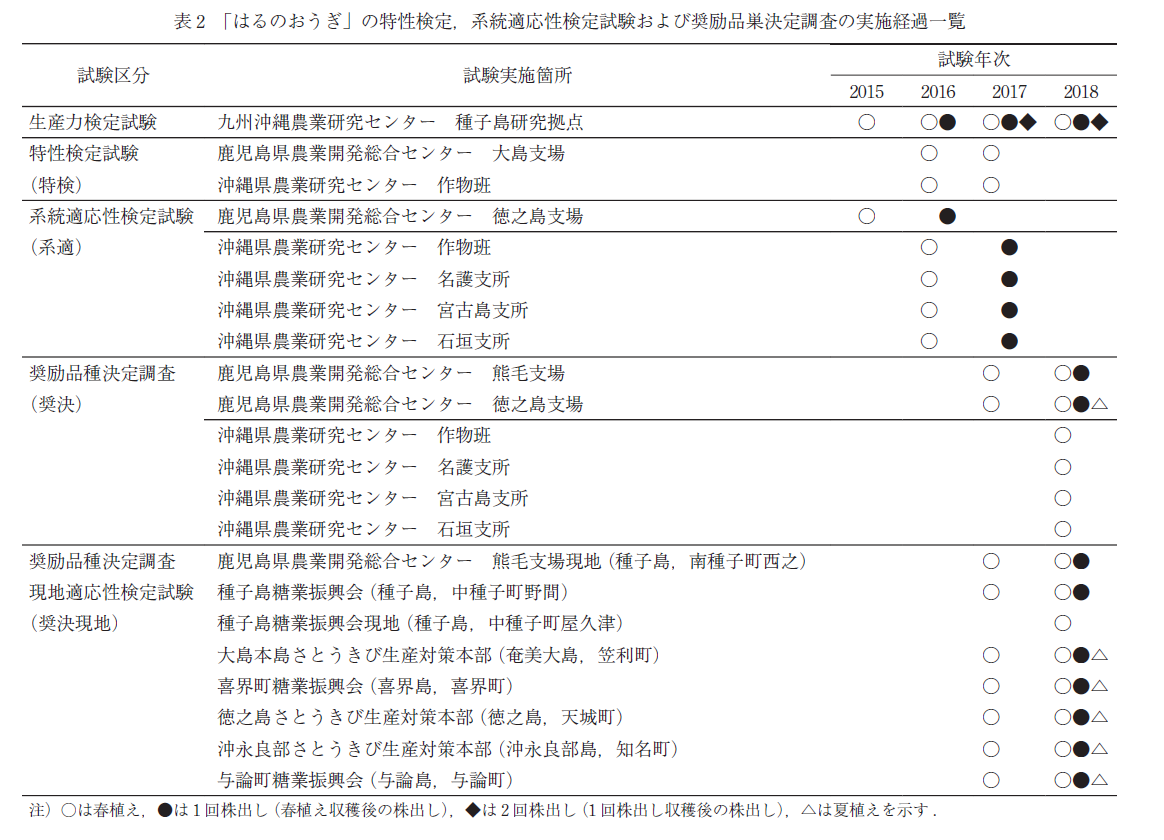

表 2に,2015 および 2016 年度以降の生産力検定試験,特性検定試験,系統適応性検定試験および奨励品種決定調査の実施経過を示した.2015 年度以降は育成地での生産力検定に供試するとともに,2015 および 2016 年度に鹿児島県奄美地域での系統適応性検定試験に,2016 および 2017 年度に沖縄県農業研究センター作物班および鹿児島県農業開発総合センター大島支場での黒穂病抵抗性の特性検定試験に,それぞれ供試した.これらの試験結果を踏まえ,2017 年度からは熊毛・奄美地域を対象とする奨励品種決定調査に供試し,普及見込み地域における適応性を検定した.その結果,熊毛地域での成績が極めて良好であったことから,奄美地域に先んじて 2019 年 3 月 6 日に出願名「はるのおうぎ」として品種登録出願を行い(出願番号第 33768 号),同年 7 月 4 日に出願公表された.

なお,沖縄県では 2016 および 2017 年度に各地での系統適応性検定試験に供試した. 黒穂病抵抗性の特性検定試験結果も踏まえて,2018 年度からは沖縄県全域を対象とする奨励品種決定調査を開始しており,継続中である(2019 年度現在).

特性概要

1.形態的特性

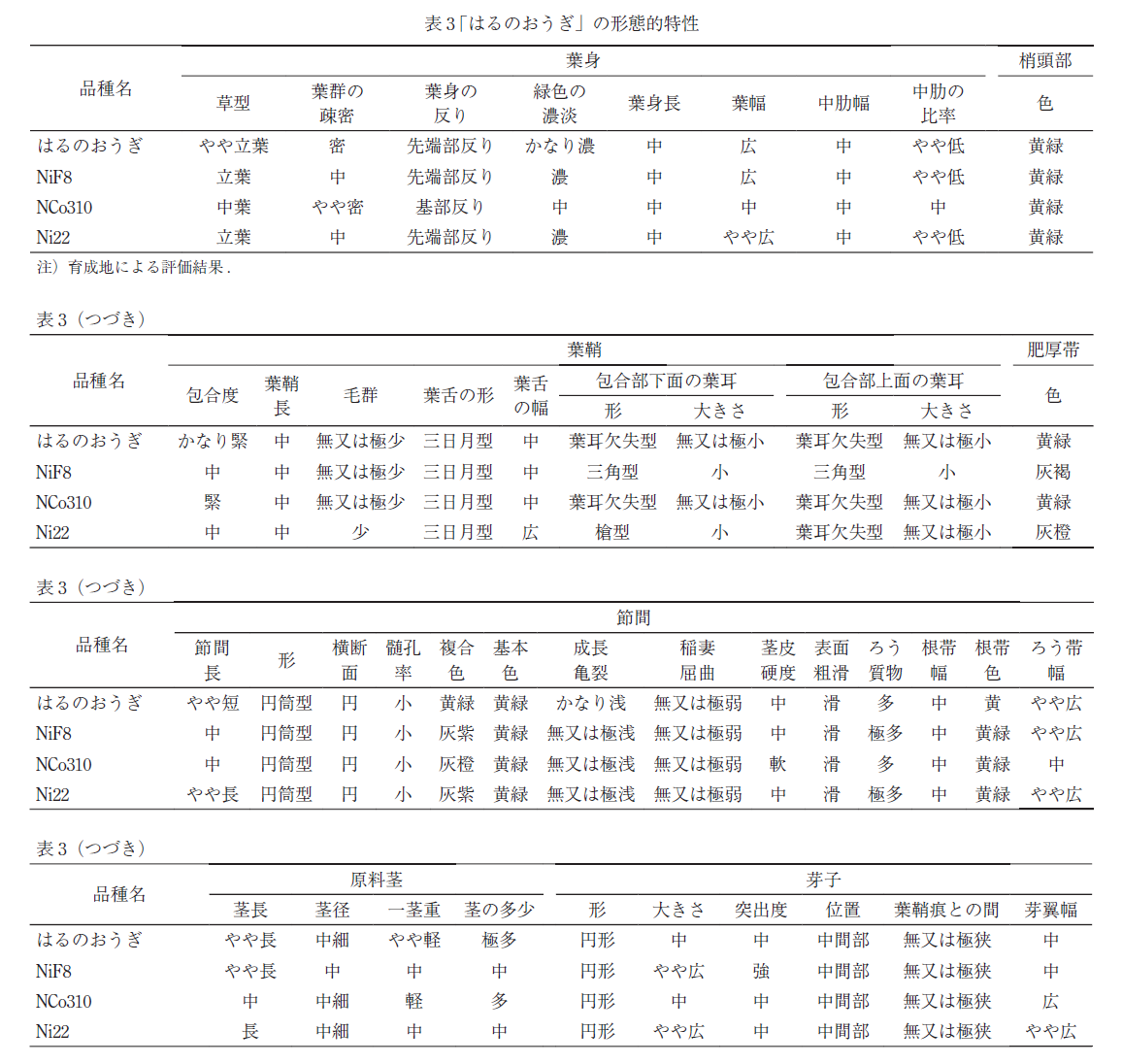

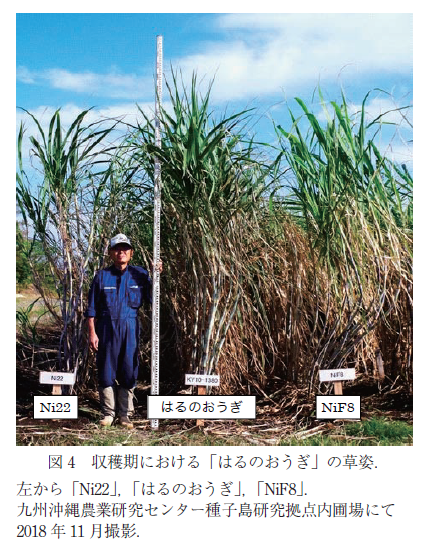

「はるのおうぎ」の形態的特性を表3 に,春植えの収穫期および株出しの生育初期における草姿を図 4,5 に示した.形態的特性の調査は育成地にて種類別審査基準「さとうきび」(農林水産省 2011)に従って実施し,基準品種の「NiF8」と「NCo310」および類似品種「Ni22」との比較により各特性を区分した(以降の生態的および品質的特性,耐病性についても同様とした).

「はるのおうぎ」の形態的特性のうち,主な形質を以下に記載する.草型は“ やや立葉”,葉群の疎密は“ 密”である.葉身の緑色は“ かなり濃”であり「NiF8」,「NCo310」および「Ni22」よりも濃い.葉鞘の抱合度は“ かなり緊”である.葉鞘の毛群は“ 無または極少”であり,“ 少”の「Ni22」とは異なる.葉鞘包合部下面の葉耳の形は“ 葉耳欠失型”であり「NiF8」および「Ni22」とは異なる.肥厚帯色は“ 黄緑”であり,“ 灰褐”の「NiF8」や“ 灰橙”の「Ni22」とは異なる.節間長は“ やや短”である.節間には成長亀裂が認められる場合がある.原料茎長は“ やや長”,原料茎径は“ 中細”,一茎重は“ やや軽”である.原料茎の多少は“ 極多”であり「NiF8」,「NCo310」および「Ni22」より多い.芽子の形は“ 円形”である.芽子の大きさと突出度は“ 中”であり「NCo310」と同様であるが,芽翼幅は“ 中”であり,“ 広”の「NCo310」より狭い.

「はるのおうぎ」を熊毛地域において「NiF8」および「Ni22」と識別する際に適する形態的特性として,葉群の疎密,葉鞘包合部下面の葉耳の形,肥厚帯の色などが挙げられる.また,鹿児島県の統計資料では 2005 年以降に栽培実績が確認できないが,「NCo310」と識別する場合の形質としては,葉身の緑色の濃淡,芽翼幅などが挙げられる.

2.生態的および品質的特性

「はるのおうぎ」の生態的および品質的特性を表 4 にまとめた.「はるのおうぎ」の発芽性は「NiF8」や「Ni22」と同じ“ 高”であるが,萌芽性は“ 極高”であり「NiF8」,「NCo310」および「Ni22」より優れる.分げつ性は“ 強”であり,“ やや強”の「Ni22」より優れる.脱葉性は“ 難”であり「NCo310」と同様に脱葉しにくい.出穂性は“ 無又は極少”であり「Ni22」と同様に出穂しにくい.糖分含量は「NiF8」と同程度の“ 高”であるが,登熟の早晩性は「Ni22」と同程度の“ かなり早”である.

3.耐病性

「はるのおうぎ」の耐病性について表 5 に示した.モザイク病類,さび病類および梢頭腐敗病に対する抵抗性はいずれも“ 強”で「NiF8」と同程度である.重要病害である黒穂病抵抗性については,育成中の病害発生程度の観察とともに,特性検定試験に供試して評価した(表 6).その結果,沖縄県農業研究センター作物班による有傷塗布接種検定では「NCo310」と「NiF8」の中間の発病率であったが,鹿児島県農業開発総合センター大島支場による無傷塗布接種検定では「NCo310」より明らかに発病率が低かった.以上から,「はるのおうぎ」の黒穂病抵抗性は“ 強”の「NiF8」より劣る“ 弱”である.

4.発芽率,分げつ性,萌芽率

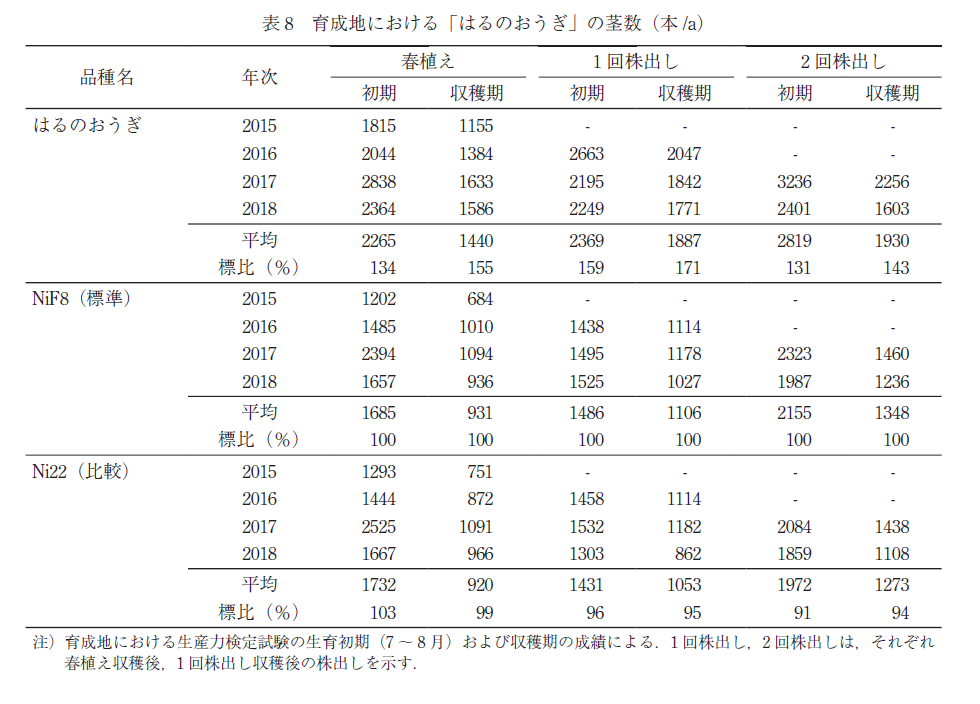

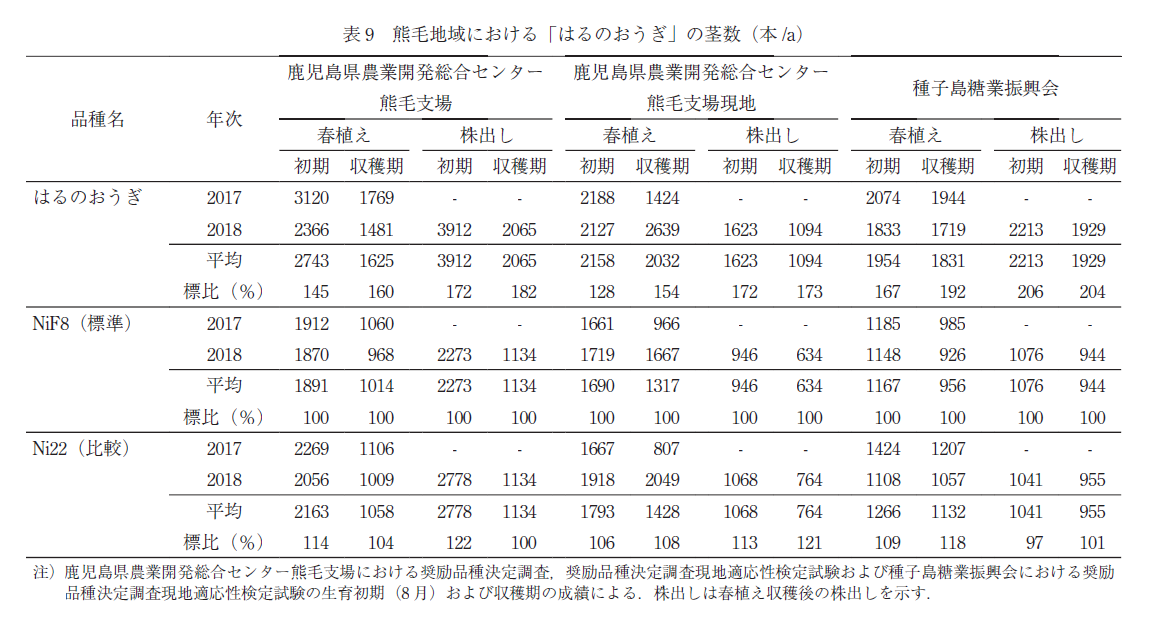

「はるのおうぎ」の生産力検定試験および奨励品種決定調査(現地適応性検定試験を含む)における各試験の発芽率を表 7に,生育初期と収穫期における茎数を表 8,9 に,それぞれ示した.「はるのおうぎ」の発芽率は「NiF8」や「Ni22」と同程度であったことから(表 7),発芽性は“ 高”である.また,育成地および熊毛地域の各試験において,生育初期(7 ~ 8 月)における茎数は新植,1 回株出し,2 回株出しのいずれにおいても一貫して「NiF8」や「Ni22」を上回った(表 8,9).茎数の多さは栽培期間を通じて維持され,収穫期の原料茎数は春植え,株出しの全作型平均で「NiF8」比 170%であり,最大で「NiF8」の 2 倍以上に達する場合も認められた(表 9).以上から,「はるのおうぎ」の分げつ性は“ 強”である.

萌芽率について表 10,11に示した.育成地の 1 回および 2 回株出しにおける「はるのおうぎ」の萌芽率は平均で 177%および 152%と高水準であった(表 10).また,熊毛地域の各試験では,熊毛支場現地の 1 回株出しで萌芽率が 84% と低かったが,他の 2 試験はいずれも 160%を上回った(表 11).萌芽率を「NiF8」に対する比でみた場合,「はるのおうぎ」は概ね 3 割以上高い値であり,「Ni22」に対しても熊毛支場現地の試験を除いて「はるのおうぎ」の萌芽率が大幅に高く,低い場合でも「Ni22」をやや下回る程度であった.以上から,「はるのおうぎ」の萌芽性は“ 極高”である.

5.機械収穫後の萌芽状況

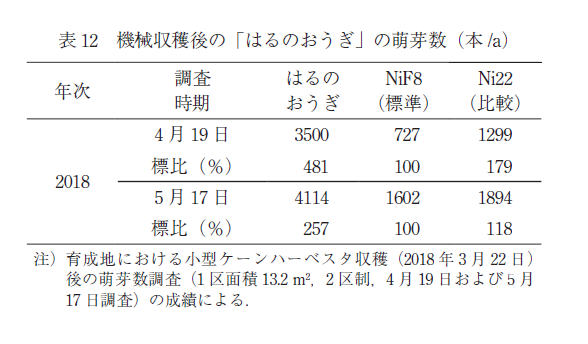

育成地において小型ケーンハーベスターを用いて機械収穫を行い,その後の萌芽数を調査した.機械収穫後約 1 か月の調査では「NiF8」が 727 本/a であったのに対し,「はるのおうぎ」は 3500 本/a に達した(表 12).収穫後約 2 か月では「はるのおうぎ」の萌芽数は 4000 本/a を上回り,「NiF8」および「Ni22」の 2 倍以上であった.

このように,「はるのおうぎ」は機械収穫後でも「NiF8」や「Ni22」より萌芽が早く,かつ多いという特性を示す.

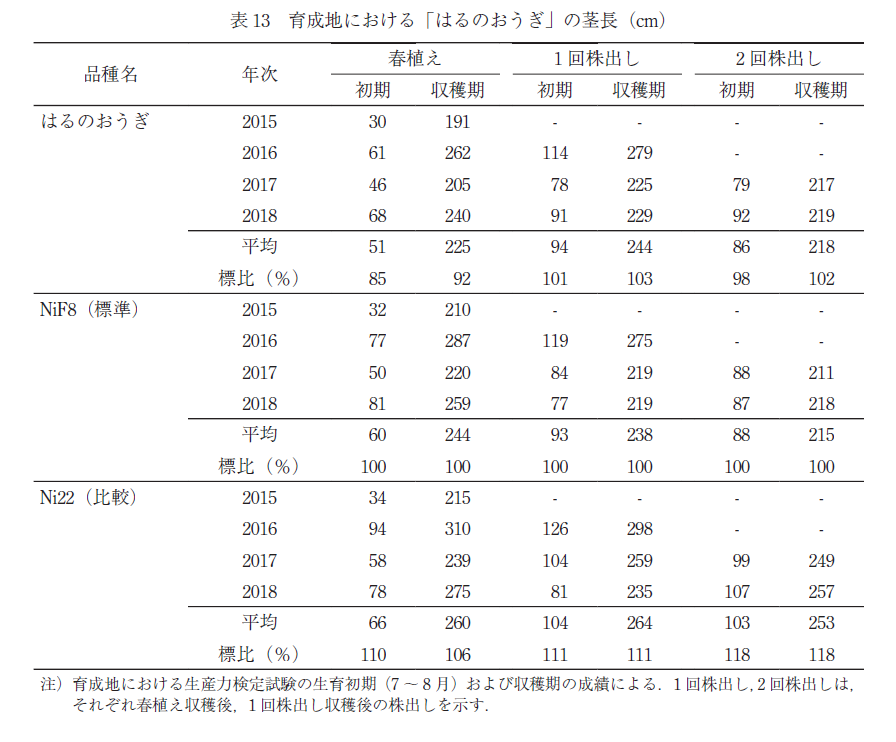

6.茎伸長性

「はるのおうぎ」の生産力検定試験および奨励品種決定調査(現地適応性検定試験含む)における生育初期の仮茎長および収穫期の原料茎長を表 13,14 に示した.総じて,生育初期における「はるのおうぎ」の仮茎長は「Ni22」より短く,「NiF8」と比較すると春植えでは同程度かやや短いが,株出しでは同程度かやや長かった.収穫期の原料茎長にも概ね同様の傾向が認められた.以上から,「はるのおうぎ」の茎伸長性(仮茎長,および原料茎の長さ)は「Ni22」の“ 長”より短く,「NiF8」と同程度の“ やや長”である.

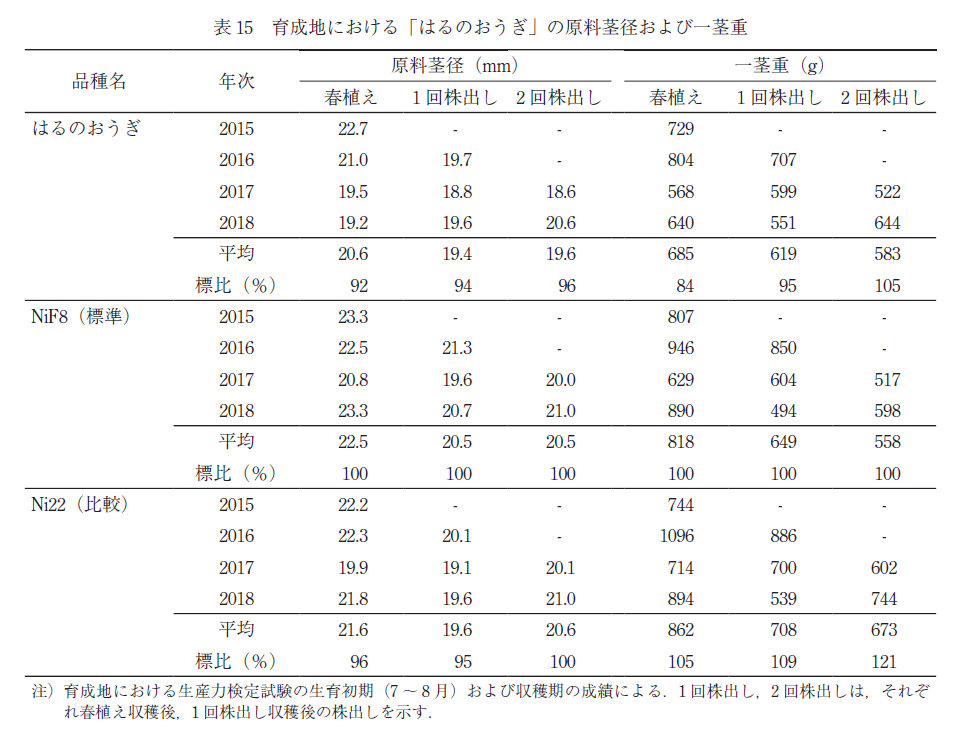

7.茎径および一茎重

同様に,「はるのおうぎ」の原料茎径と一茎重を表 15,16 に示した.「はるのおうぎ」の原料茎径は春植え,株出しともに「NiF8」より一貫して小さく,「Ni22」と同程度かやや小さい.一茎重は,育成地でのみ実施した 2 回株出しでは「NiF8」を上回ったが,総じて「NiF8」および「Ni22」より軽かった.以上から,「はるのおうぎ」の茎径は“ 中”の「NiF8」より細く,「Ni22」と同等の“ 中細”であり,一茎重は「NiF8」および「Ni22」の“ 中”より軽い“ やや軽”である.

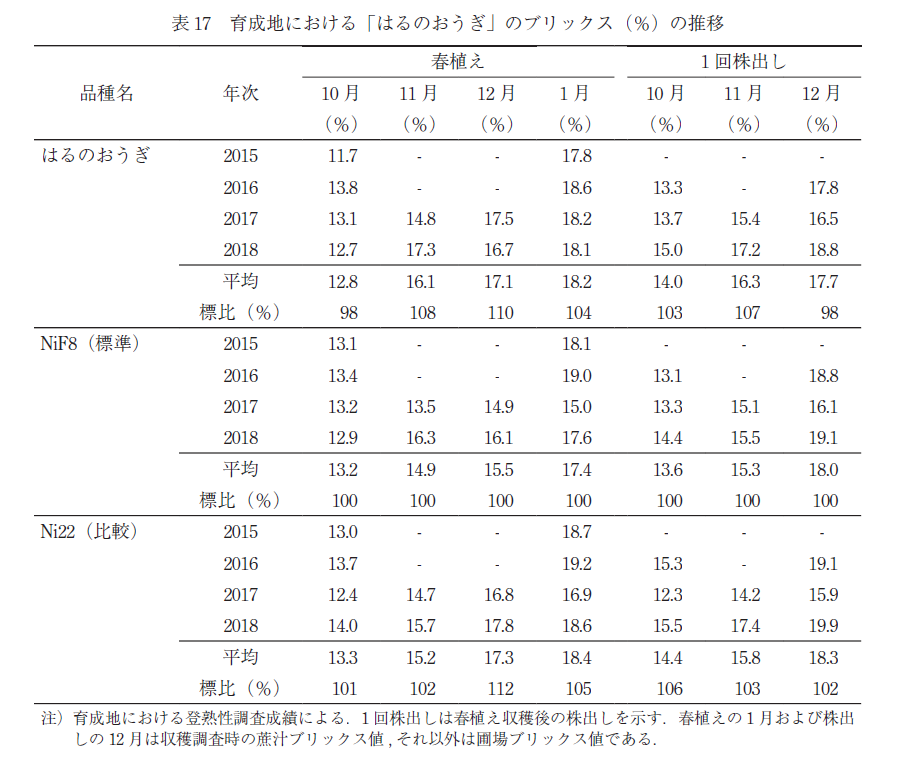

8.登熟性及び蔗汁品質劣化性

生産力検定試験における「はるのおうぎ」の登熟度調査の成績を表 17に示した.まず,ブリックスに着目した場合,「はるのおうぎ」は 10 月および収穫期(1 月または 12 月)において「NiF8」と概ね同程度であり,「Ni22」よりやや低かった.次に,収穫期のブリックスを指標として登熟の早晩性をみると,春植えでは 11 月,12 月の値が「NiF8」より高く推移し,生育開始時期が早い株出しでは 10 月,11 月の値が同様に「NiF8」より高かった.以上のように,「はるのおうぎ」は 最終的なブリックスは「NiF8」と同程度であるが,生育が鈍化する秋季から初冬にかけて「NiF8」よりやや早く登熟する.

収穫後の蔗汁品質劣化性について表 18 に示した.蔗汁品質劣化性は,収穫後直ちに搾汁した場合と刈置き後 8 ~ 9 日間静置した後に搾汁した場合との比較を通じて評価した.評価指標としては,純糖率(搾汁液中の可溶性固形分のうちショ糖が占める割合を重量百分率で示した値)と可製糖率(原料茎に対して計算上回収可能なショ糖の割合を重量百分率で示した値)を用いた.「はるのおうぎ」は,蔗汁品質劣化性が“ 低”の「NiF8」および“ やや低”の「Ni22」に比べて刈置き後の純糖率,可製糖率の低下程度が大きく,蔗汁品質劣化性が“ 中”の「NCo310」と同程度であった.すなわち,「はるのおうぎ」の蔗汁品質劣化性は“ 中”である.

9.風折抵抗性

「はるのおうぎ」の生産力検定試験および奨励品種決定調査(現地適応性検定試験含む)における折損茎率を表 19,20 に示した.育成地および熊毛地域における折損茎率は「NiF8」より低く,「Ni22」と同程度であった.「NiF8」と「Ni22」は風折抵抗性がいずれも“ 強”に区分されていることから,「はるのおうぎ」の風折抵抗性も“ 強”であり,実用可能な水準の風折抵抗性を具えている.

10.耐倒伏性

「はるのおうぎ」の倒伏度の評価結果を表 21 に示した.「はるのおうぎ」の倒伏度は,総じて「NiF8」や「Ni22」より軽度であった.「NiF8」と「Ni22」は耐倒伏性がいずれも“ やや強”に区分されていることから,「はるのおうぎ」の耐倒伏性はそれらを上回る“ 強”であり,倒伏しにくい.

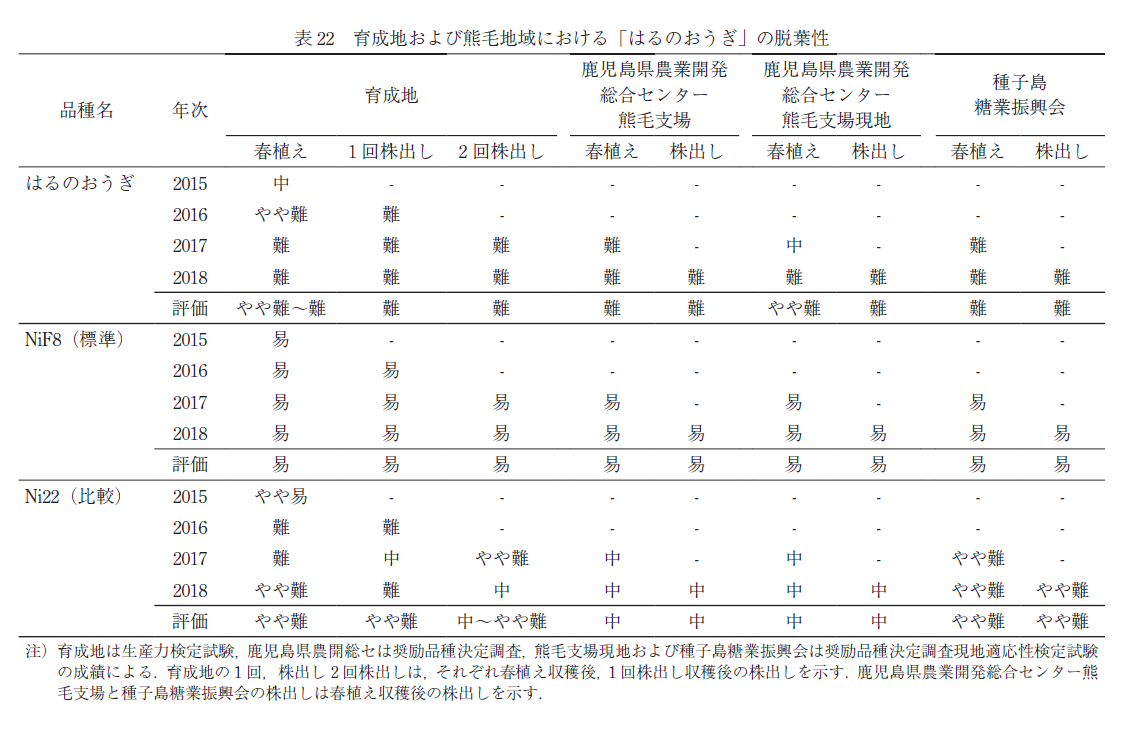

11.脱葉性

「はるのおうぎ」の脱葉性の評価結果を表 22 に示した.いずれの試験実施箇所,作型においても,脱葉性が“ 易”の「NiF8」や“ 中”の「Ni22」より「はるのおうぎ」が脱葉しにくかったことから,「はるのおうぎ」の脱葉性は“ 難”である.脱葉性に劣り,茎数も非常に多いことから,手刈り収穫への適性は低い.

12.出穂性

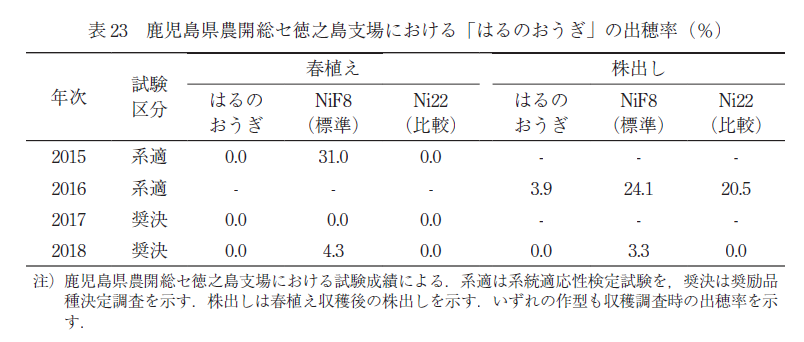

育成地が位置する種子島は気温が低く,元来サトウキビが出穂しにくい環境である.育成地における生産力検定試験では,出穂性が“ 多”の「NiF8」でも出穂しない年次が多く,「はるのおうぎ」については過去に出穂は確認されていない(データ省略).このように,育成地では品種間の相対評価が困難であることから,出穂性の評価は鹿児島県農業開発総合センター徳之島支場における出穂率に基づいて実施した.

徳之島支場で実施した系統適応性検定試験および奨励品種決定調査における「はるのおうぎ」の出穂率について表 23 に示した.その結果,「はるのおうぎ」は出穂性が“ 多”の「NiF8」および“ 無または極少”の「Ni22」より出穂しにくかった.このことから,「はるのおうぎ」の出穂性は,種苗特性の分類上,最も出穂しにくい“ 無または極少”である.

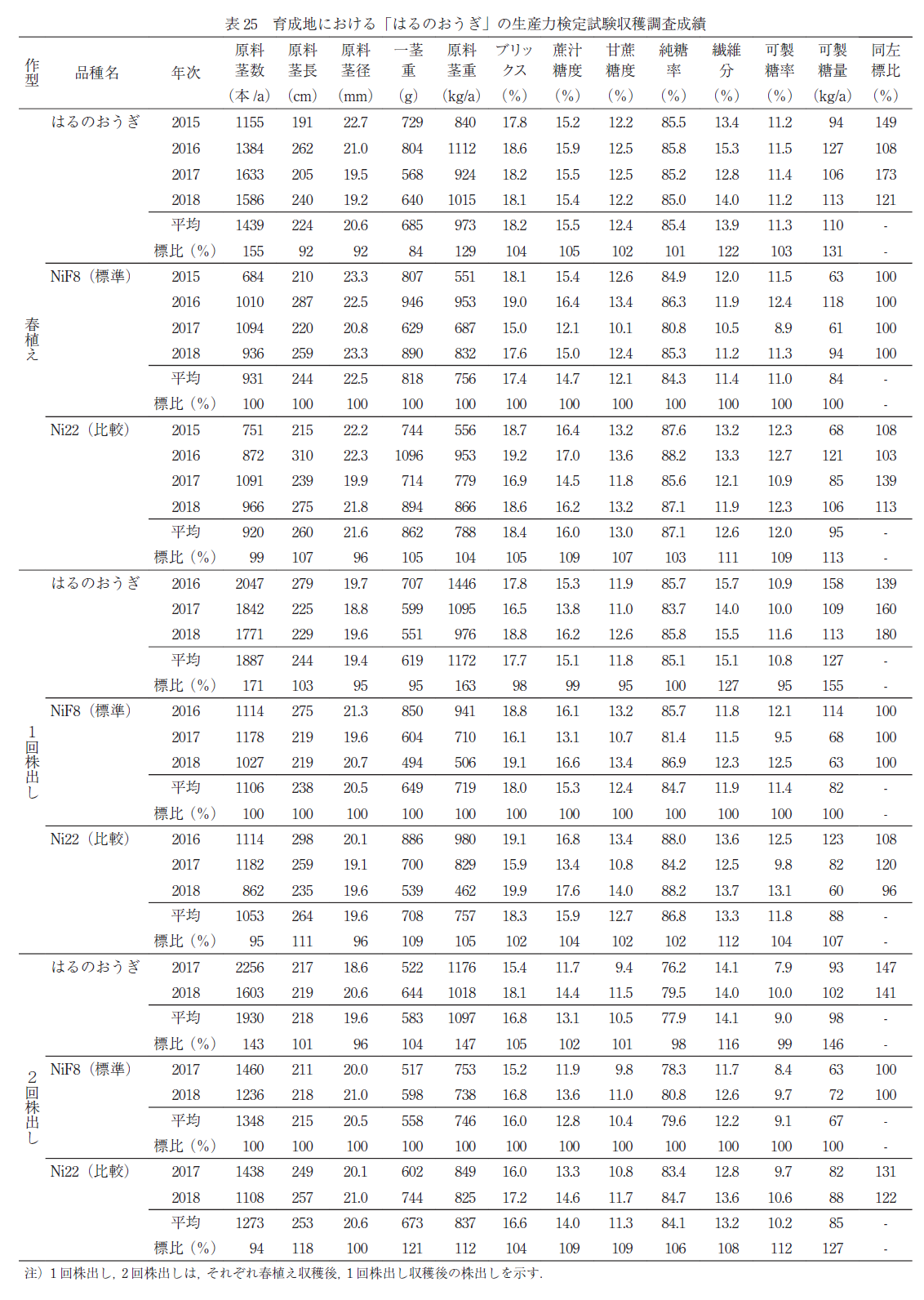

13.育成地における収量および品質

育成地の種子島において,2015 年度から 2018 年度までの 4 年間にわたり春植え 4 作,1 回株出し 3 作,2 回株出し 2 作の生産力検定試験を実施し,収量および品質に関する特性を調査した.試験における肥培管理は育成地の慣行法に準じた.その耕種概要を表 24に,収穫調査成績を表 25に示した.

「はるのおうぎ」はいずれの作型でも原料茎数が非常に多く,「NiF8」比で 143 ~ 171% に達した.原料茎径が小さく原料茎長は「NiF8」並みであるため一茎重は「NiF8」や「Ni22」より軽いが,原料茎数が非常に多いため原料茎重は「NiF8」,「Ni22」を上回った.とくに 1 回および 2 回株出しの 5 作の成績では,「NiF8」比で 138 ~ 193%,平均 159%とかなりの多収となった.

蔗汁ブリックス,蔗汁糖度および純糖率は,いずれの作型でも「Ni22」にやや及ばないものの「NiF8」と同程度かやや高かった.また,繊維分は総じて「NiF8」より 2 割程度,「Ni22」より 1 割程度高かった.この高繊維性により,「はるのおうぎ」の甘蔗糖度および可製糖率の「NiF8」比は,蔗汁ブリックスおよび蔗汁糖度のそれに比べてやや低い値となったが,多収かつ高糖であることから,可製糖量は「NiF8」に比べて,春植えで 3 割程度,1 回および 2 回株出しで 4 割から 5 割以上多かった.

配布先における試験成績

1.系統適応性検定試験における試験成績

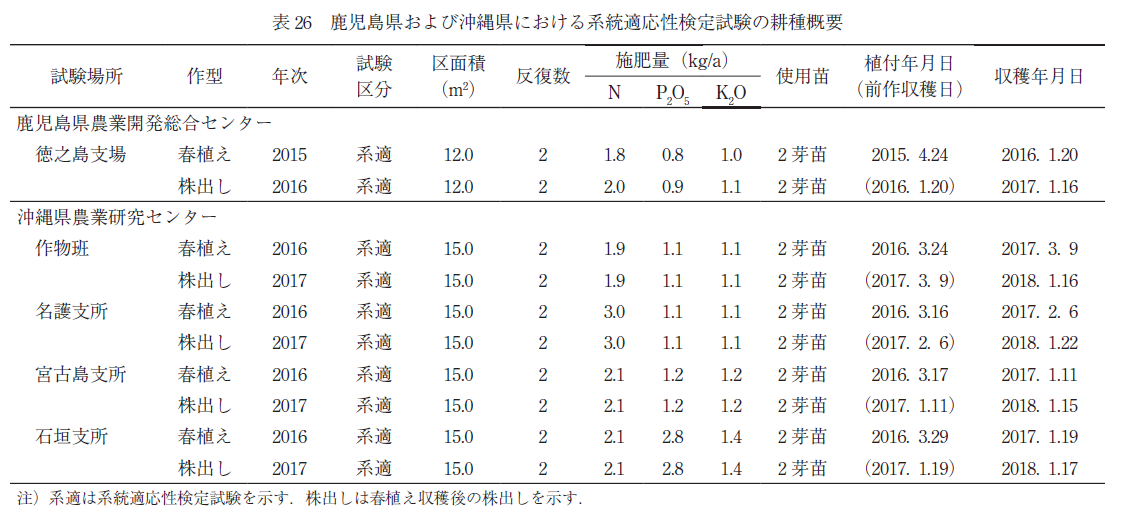

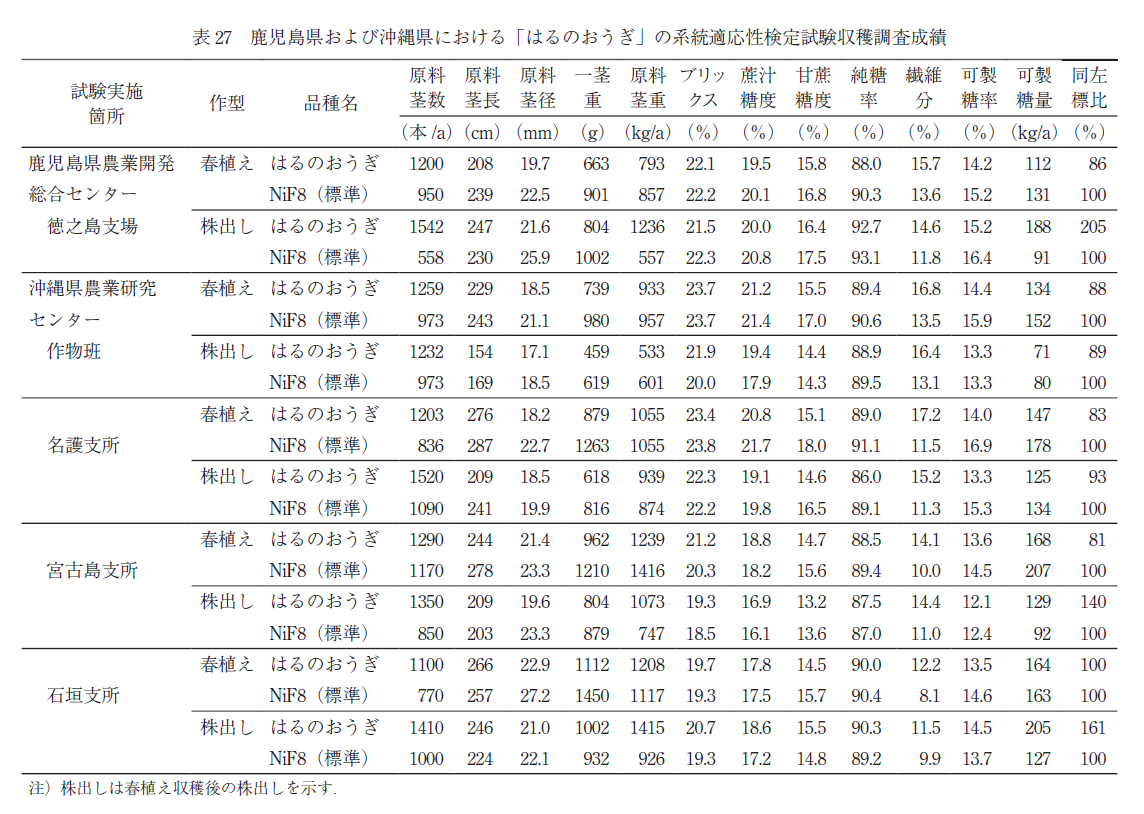

鹿児島県,沖縄県で実施した系統適応性検定試験の耕種概要と収穫調査成績を,それぞれ表 26,27に示した.

鹿児島県農業開発総合センター徳之島支場において,「はるのおうぎ」は,春植えでは原料茎重と甘蔗糖度が標準品種の「NiF8」を下回ったが,株出しでは原料茎数が多く,原料茎重が「NiF8」を大きく上回り,可製糖量として「NiF8」比 200%を超える優れた成績を示した.

沖縄県では,沖縄県農業研究センター作物班,名護支所,宮古島支所,石垣支所の各地点において試験を実施した.作物班および名護支所では原料茎数が多いという特性が認められたものの,甘蔗糖度または原料茎重が「NiF8」を下回り,可製糖量は春植え,株出しともに「NiF8」に及ばなかった.宮古島支所では春植えで「NiF8」の収量水準が高かったことから 可製糖量は「NiF8」比で 81%となったが,株出しでは原料茎重が「NiF8」を上回り,甘蔗糖度が概ね同程度であったため,可製糖量は「NiF8」比で 140%に達した.石垣支所では春植え,株出しともに「NiF8」より多収となり,甘蔗糖度が高かった株出しでは可製糖量が「NiF8」比 161%となった.

以上の試験結果から,奄美地域および沖縄各地域において原料茎数が一貫して多く,株出し多収が期待でき,品質も実用水準であると評価された.これらの評価とともに育成地での評価を踏まえ,「はるのおうぎ」を鹿児島県の熊毛地域と奄美地域,および沖縄県全域を対象とする奨励品種決定調査に供試することを決定した.なお,鹿児島県奄美地域および沖縄県全域では,2019 年度の時点において,奨励品種決定調査を継続中である.以下では,成績が極めて良好であったことから,先行して奨励品種に採用された鹿児島県熊毛地域における試験成績について述べる.

2. 普及見込み地域における試験成績(鹿児島県熊毛地域)

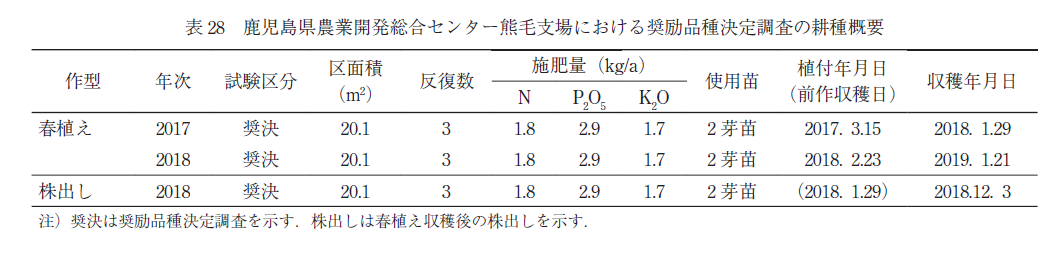

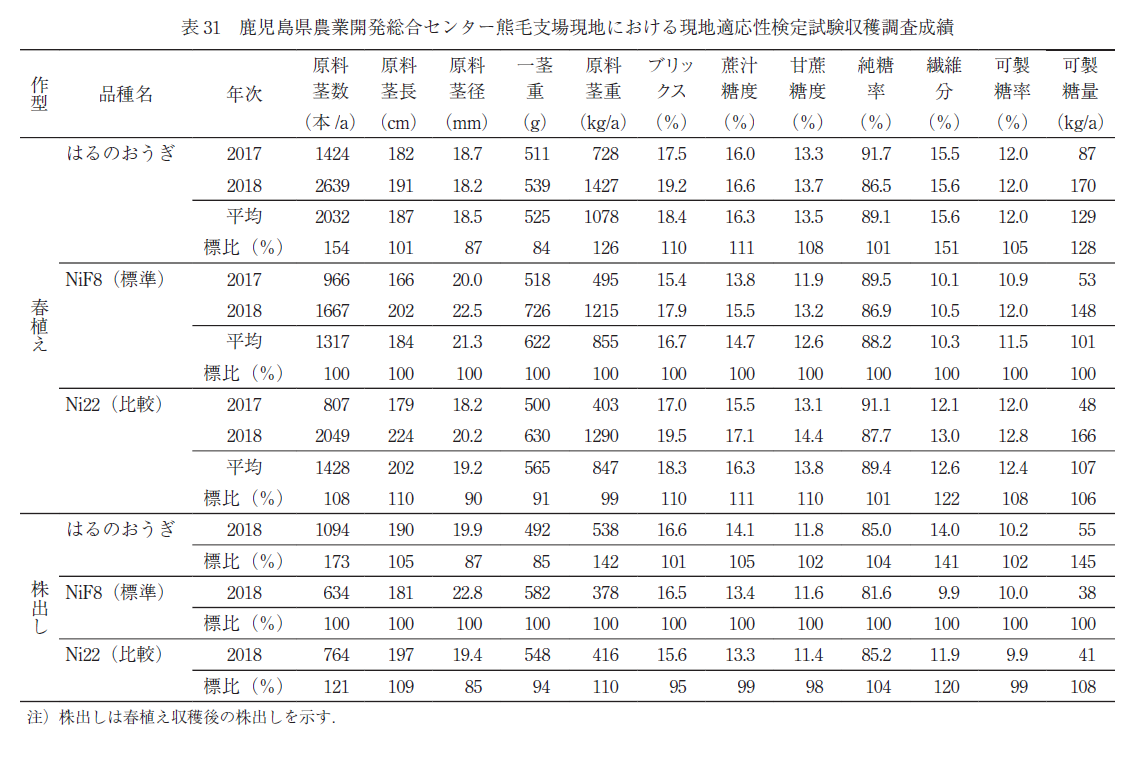

鹿児島県農業開発総合センター熊毛支場(支場内および現地)および種子島糖業振興会の計 3 箇所において,「はるのおうぎ」の春植え,株出しでの収量と品質を調査した.春植えは 2017 および 2018 年度の 2 作,株出しは 2018 年度の 1 作の調査を実施した.各試験実施箇所における耕種概要を表 28,30,32 に,収穫調査成績を表 29,31,33に示した.

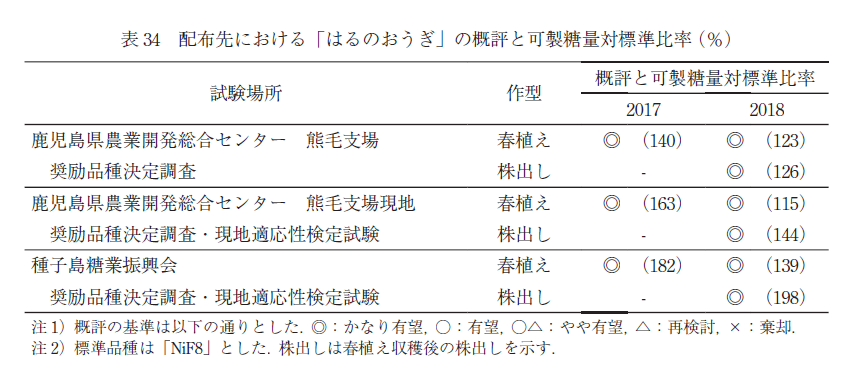

熊毛地域では,いずれの試験実施箇所においても「はるのおうぎ」の優位性が発揮された.すなわち,「NiF8」と比較すると,春植えでは原料茎長が同程度で原料茎径が小さいことから一茎重が軽かったが,一方で原料茎数が「NiF8」比で 154 ~ 192%と非常に多かったため,原料茎重は「NiF8」を上回った.また,蔗汁ブリックスおよび蔗汁糖度は「NiF8」より高く,甘蔗糖度は高繊維性の影響を受けてやや低下したものの「NiF8」以上の水準であった.原料茎重と甘蔗糖度のいずれも「NiF8」以上であり,可製糖量としては「NiF8」を 28 ~ 51%上回る優れた成績を示した.「Ni22」との比較では,甘蔗糖度はやや劣ったが原料茎重において優位性を示し,可製糖量としては「Ni22」を 15 ~ 30%上回る結果となった.株出しでも基本的に同様の傾向が認められたが,「はるのおうぎ」は萌芽性に極めて優れることから株出しでの原料茎数が「NiF8」の 2 倍以上に達する場合もあり,原料茎重は 130 ~ 184%,可製糖量は 126 ~ 198%となる優れた成績を示した.

熊毛地域での各試験担当機関による「はるのおうぎ」の概評と可製糖量対標準比率を表 34 に示した.熊毛地域における「はるのおうぎ」は,優れた株出し多収性と十分な高糖性を具備していることが認められ,実施した全ての試験において「かなり有望」という極めて高い評価を得た.

3. 栽培適地,普及見込み面積および栽培上の留意点

育成地を含む熊毛地域の各試験,および,奄美地域と沖縄県各地域での系統適応性検定試験の結果,「はるのおうぎ」はとくに熊毛地域において,春植え,株出しともに優れた多収性,高糖性を安定的に発揮することが明らかとなった.このことから,熊毛地域は明らかに「はるのおうぎ」の栽培に適した環境であるといえる.奄美地域と沖縄県各地については,春植え,株出しに加えて夏植えでの利用も想定し,引き続き検討する必要がある.

普及対象の熊毛地域では,「はるのおうぎ」は既存主要品種「NiF8」の代替として,2025 年度を目途に1150ha の普及が見込まれている.これは 2017 年度の同地域の収穫面積(約2300 ha)の 5 割に相当する.

栽培上の留意点としては,まず,黒穂病抵抗性に劣る点が挙げられる(表 6).株出し萌芽性に優れる「はるのおうぎ」が普及した場合,地域では従来よりも株出し年数が増加すると考えられ,黒穂病に罹病した場合には,複数年にわたり胞子を飛散させる懸念がある.熊毛地域では黒穂病抵抗性に優れる「NiF8」が 1993 年以降,収穫面積の大半を占めていたため,現在は黒穂病の発生は確認されていないが,「はるのおうぎ」の普及開始後は,定期的な種苗更新,健全な採苗圃の設置,植え付け時の苗消毒,圃場の観察および発生確認時の株の抜き取り等に努める必要がある.次に,収穫については,脱葉性に劣り,かつ茎数が非常に多いことから,機械収穫での利用が前提となるが,脱葉性が劣ることでトラッシュ率の増加が予想されるため,機械収穫試験を重ねてトラッシュ率を評価していく必要がある.収穫後は,蔗汁品質が「NiF8」や「Ni22」より劣化しやすいことから(表 18),速やかに製糖工場に搬入することが望ましい.

命名の由来

品種登録出願名である「はるのおうぎ」は,農林水産省政策統括官付地域作物課による品種名称アイディア募集(募集期間 2019 年 2 月 6 日~ 15 日)に応募された計 305 件(重複を含む)を基に,育成者および関係者による協議の上,決定した.育成過程での系統番号(KY10-1380)の漢数字標記「一,三,八,〇」の組み合わせにより「春」という漢字ができること,株出しにおいて萌芽期にあたる早春の萌芽性に優れ,生育初期の茎数が多く草姿が扇を連想させること,そして,当面の普及対象地域である種子島のサトウキビ産業に春をもたらしてほしいという願いを込めて「はるのおうぎ」とした.

育成従事者

「はるのおうぎ」の育成従事者は,表 35の通りである.

考察

サトウキビ育種では,その遺伝的基盤が狭隘なことによる品種改良の限界が世界的に懸念され(Berding and Roach 1987,永富 1982),サトウキビ野生種や,エリアンサス属植物などのサトウキビ近縁種・属植物を用いた遺伝的基盤拡大の重要性が指摘されている(Aitken and McNeil 2010, D’ Hont 1995, Terajima 2019). 我が国でも,サトウキビ野生種と製糖用品種の種間交雑による有用形質導入の取り組みが継続的に行われ,種間雑種世代,およびそれらと製糖用品種との戻し交雑世代を対象とした特性解析が行われてきた(Shimabuku et al. 1989,服部ら 2018,Hattori et al. 2018).

「はるのおうぎ」は,製糖用品種とサトウキビ野生種との種間雑種である「KRFo93-1」を交配親とする,戻し交雑第 1 世代の品種であり(図 3),本稿で示したように分げつ性や萌芽性に優れ(表 8~ 12),とくに株出しでは地域によらず原料茎数が非常に多いなど(表 27),サトウキビ野生種から導入した特性が認められる.サトウキビ野生種を用いた交配では,「はるのおうぎ」と同様に優れた分げつ性,萌芽性を示す系統が多数得られるが(杉本,寺島 2006,境垣内ら 2014,服部ら 2018),一方で,それらを製糖用に利用する場合,複数回の戻し交雑による糖度水準の向上や,製糖工程そのものにも工夫が必要なことが報告されてきた(服部 2014,小原ら 2005,Ohara et al. 2012).「はるのおうぎ」は,戻し交雑第 1 世代であるにもかかわらず,分げつ性や萌芽性等のサトウキビ野生種に由来する特性を維持しながら,既存の製糖用品種と同様の高糖性を兼ね具えた稀有な存在である.これには,後代集団の高糖性あるいは株出し萌芽性を向上させる効果がとくに高いことを経験的に把握していた「NiN24」と「KRFo93-1」を交配親に選択したこととともに,以下のような選抜過程での工夫が寄与したと考える.

「はるのおうぎ」の選抜過程では,従来とは異なる 2 つの取り組みを行った.1 つは,実生選抜において種間交雑または戻し交雑に由来する実生個体のみを対象として,別途,独自の評価を実施したことである.具体的には,通常の実生選抜では評価しないことが多い株元からの萌芽の出現状況や,根張り程度に関連する株の強靭性など,野生種由来の有用形質の発現状況に着目するとともに,茎数を記録し,それまで重視していた茎の太さより茎数の多さに重点を置いて評価した.そのうえで高ブリックス性を具える個体を重点的に選抜し,通常の育種工程に合流させた.もう 1 つは,2 次選抜という従来よりも早い段階で実際に株出しを行い,萌芽性や株出しでの収量性を検証できるように育種工程を改変したことである.これにより,新植での生育が特段優れていないため従来は見過ごされる可能性があった株出し多収系統を,高い精度で選抜することを可能とした.

これらの取り組みを通じて育成した「はるのおうぎ」は,細茎で一茎重が軽く,茎数が非常に多い.これは,従来,生産者が好んできた“ 太茎で一茎重が重く,手刈りでも収穫しやすい”というサトウキビの姿とは異なっている.しかし,旺盛な生育を示し,機械収穫にも耐える優れた萌芽性,機械収穫時の労働生産性を向上させ得る多収性や耐倒伏性などを具える「はるのおうぎ」は,熊毛地域をはじめとして南西諸島各地で顕在化しつつあるサトウキビ作の課題解決に貢献するだけでなく,将来に向けた新たなサトウキビ品種の姿を提案するものである.

「はるのおうぎ」が熊毛地域で普及に移された際には,「NiF8」の代替による株出し単収の改善とともに,優れた萌芽性を活かした株出し継続年数の増加が見込まれる.育成地の生産力検定試験では,新植から 2 回株出しまでの 3 年間の収量を評価したが,「はるのおうぎ」は2 回株出しでも萌芽率が高水準を維持し(表 10),原料茎数も非常に多く多収であったことから(表 25),3 回以上の株出しでも収量を高く維持できる可能性が高い.株出しでは新植時に要する種苗費や植え付け関連コストが不要であり,収量水準を維持したまま株出しを継続できれば生産者の経営改善に有効である.

また,優れた耐倒伏性により機械収穫時の効率向上が期待できることは既に述べたが,加えて,機械植え付けに対する適性も高い可能性がある.「はるのおうぎ」は倒伏程度が軽微であるため茎の湾曲が少ないことから,全茎式プランター体系での採苗時および植え付け時の作業性向上に有利である.また,さらに省力的なビレットプランターを用いた植え付けへの適性についても現在,評価を進めているところであり,発芽性の高さや,種苗となる茎数の多さなどの点で優位性を示すことが明らかになりつつある.

「はるのおうぎ」の普及により,熊毛地域では,以上のような株出し継続年数の増加による植え替え頻度の低減や,機械化一貫体系での活用による省力化の進展が期待されている.これらを実現することは,早春の作業競合を緩和して生産者の負担を軽減するとともに,規模拡大意欲の向上を通じて,急減している熊毛地域の栽培面積回復に寄与すると考えられる.

「はるのおうぎ」を活用した効率的な多回株出し体系を実現し,持続させていくためには,黒穂病抵抗性の改良が重要である.現在,育成地では,「はるのおうぎ」と同様に株出し多収で,かつ黒穂病抵抗性に優れる系統集団の育成に取り組んでおり,その効率化に向けた DNA マーカー開発も進めている(Mori et al. 2018, Umeda et al. 2019). これと並行して,茎数型多収性と高糖性を高水準で両立している「はるのおうぎ」を基に,再度の戻し交雑により,優良形質を引き継ぎつつ黒穂病抵抗性を改良した後代系統を作出する取り組みも行っている.「はるのおうぎ」の出穂性は“ 無または極少”であり(表 23),比較的出穂しやすい環境にある石垣島に設置した交配園でさえ,交配利用できたのは 2016 年度から 2018 年度に植え付けた延べ約 350 株のうち 1 株のみであった.しかし,難出穂性のサトウキビ品種系統の出穂を誘起する技術として日長処理があり(Hale et al. 2017),国内では沖縄県農業研究センターが実用化している(伊禮ら 2018).育成地は,これまでも沖縄県農業研究センター,国際農林水産業研究センターおよび鹿児島県農業開発総合センターと連携してサトウキビ育種を推進してきたが,現在,従来以上に関係機関の連携を密にし,利用可能な技術を駆使しながら,「はるのおうぎ」の後代作出に取り組んでいる.

サトウキビ産業を強く,かつ持続的に展開していくためには,砂糖のみを目的生産物とする産業から,電力(バガス発電)や燃料(バイオエタノール,バガスチップ等),あるいは化学製品(有機酸,芳香族化合物等)など,多様な有価物を複合的に生産する産業への転換が重要である(寺島 2011, Ouchida et al. 2019).我が国でも,サトウキビの多用途利用に向けた研究開発が継続的に行われ(杉本,寺島 2006,小原 2011,小原ら 2018,大内田ら 2018),極多収性品種の利用に際して製糖過程での課題であった還元糖による結晶化効率の低下や高繊維性による搾糖率の低下についても,既に対策技術が開発されている(小原ら 2019, Ouchida et al. 2017).こうした取り組みに呼応して,サトウキビを含むバイオマス資源の利用システム構築に取り組む自治体も現れている(菊池 2017.Kikuchi et al. 2015).土壌肥沃度が低く,台風や干ばつ等の気象災害が頻発する南西諸島は,サトウキビ生産には不利な環境といえる.南西諸島においてサトウキビの多用途利用を実現するには,こうした不良環境下でも安定した株出し多収性を発揮し,高糖性と高繊維性を兼ね具えた,物質生産性に優れるサトウキビ品種が必要である.「はるのおうぎ」はその先駆けとして,南西諸島の島々におけるサトウキビ多用途利用体系に新たな可能性を拓き得る品種である.

以上,本稿では「はるのおうぎ」について,各地での試験成績等を踏まえながら,その主要な特性について述べた.本品種は多くの有用な特性を具えており,熊毛地域をはじめとする我が国のサトウキビ産業の発展に寄与することが強く期待される.本稿が生産者や製糖関係者の「はるのおうぎ」に対する理解促進の一助となれば幸いである.

謝辞

本品種の育成の一部は,農林水産省による地域バイオマスプロ(1 系)「国産バイオ燃料への利用に向けた資源作物の育成と低コスト栽培技術の開発」(課題番号 1421),および農研機構生物系特定産業技術研究支援センターによるイノベーション創出強化研究推進事業「生産環境の変化に対応した生産性の高いサトウキビ品種の育成」(課題番号 26108C)の助成を受けて実施した.本品種の育成にあたり,旧財団法人甘味資源振興会,日本甘蔗糖工業会,日本分蜜糖工業会,鹿児島県糖業振興協会,種子島糖業振興会,大島本島さとうきび生産対策本部,喜界町糖業振興会,徳之島さとうきび生産対策本部,沖永良部さとうきび生産対策本部,与論町糖業振興会,鹿児島県農業開発総合センター,沖縄蔗作研究協会,沖縄県農業研究センターおよび農研機構種苗管理センター鹿児島農場の関係各位には多大な御協力を賜った.ここに記して深謝する.また,育成地の圃場管理,調査業務を担当した農研機構九州沖縄農業研究センター業務第 1 科(2015 年度以前は業務第 3 科)の技術専門職員ならびに非常勤職員各位,および石垣島での交配業務補助を担当した国際農林水産業研究センター熱帯・島嶼研究拠点の技術専門職員ならびに非常勤職員各位に深く謝意を表する.

利益相反の有無

すべての著者において開示すべき利益相反はない.

引用文献

- 1) Aitken KS and McNeil M (2010) Diversity analysis. In Henry RJ and Kole C (ed), Genetics, genomics and breeding of sugarcane. CRC Press, Boca Raton, Florida, 19-42.

- 2) Berding N and Roach BT (1987) Germplasm collection, maintenance, and use. In Heinz DJ (ed), Sugarcane improvement through breeding. Elsevier, Amsterdam, 143-210.

- 3) D’ Hont A , Rao PS , Feldmann P , Grivet L, Islam-Faridi N, Taylor P and Glaszmann JC (1995) Identification and characterization of sugarcane intergeneric hybrids, Saccharum officinarum X Erianthus arundinaceus, with molecular markers and DNA in situ hybridization. Theoretical and Applied Genetics, 91: 320-326.

- 4) Hale AL, White PM, Webber CL and Todd JR (2017) Effect of growing media and fertilization on sugarcane flowering under artificial photoperiod. PLoS ONE 12(8): e0181639. https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0181639.

- 5) 服部太一朗(2014)バイオエタノールの挑戦 サトウキビ.最新農業技術作物Vol.6,農山漁村文化協会,81-86.

- 6) 服部太一朗,寺内方克,境垣内岳雄,石川葉子,早野美智子,樽本祐助(2018)サトウキビ野生種に由来する戻し交雑第1 世代の多収性品種系統における新植年の生育および乾物生産特性.日本作物学会紀事,87: 165-175.

- 7) Hattori T, Adachi K, Hayano M, Umeda M, Sakaigaichi T, Tanaka M and Tarumoto Y (2018) Evaluation of crossing combination for improvement of ratoon yield in Tanegashima island, Japan. Abstract Book of ISSCT Joint 12th Germplasm and Breeding and 9th Molecular Biology Workshops, 7.

- 8) 伊禮 信,内藤 孝,下地 格,中曽根弘晃,友利研一,与那覇至,比屋根真一,出花幸之介,宮城克浩(2018)サトウキビ経済種とSaccharum robustum との種間交配による変異拡大.沖縄県農業研究センター,普及に移す技術 2017(平成29)年度.https://www.pref.okinawa.jp/arc/_userdata/fukyu/2017/hukyu29_saku11.pdf,2019 年9 月30 日参照.

- 10) 鹿児島県農政部(2018)さとうきび及び甘しゃ糖生産実績(平成29 年~ 30 年期),94.

- 11) 河口幸一郎(2017)種子島のさとうきびの減収要因及びこれに対する担い手対策と技術対策.日本作物学会九州支部会報,83: 61-66.

- 12) Kikuchi Y, Kanematsu Y, Ugo M, Hamada Y and Okubo T (2015) Industrial symbiosis centered on a regional cogeneration power plant utilizing available local resources, A case study of Tanegashima. Journal of Industrial Ecology, 20: 276-288.

- 13) 菊池康紀(2017)サトウキビ・バイオマスエネルギーで地域産業を活性化─産学公連携のスマートエコアイランド種子島構想─.地域づくり特集編(2017 年1 月号),26-27.

- 14) Mori M, Ueta Y, Kimura T, Enoki H, Sakaigaichi T, Tarumoto Y, Tanaka M, Hattori T, Umeda M, Hayano M and Adachi K (2018) Analysis of QTL related to resistance to smut disease using Japanese wild sugarcane (Saccharum spontaneum). Abstract Book of ISSCT Joint 12th Germplasm and Breeding and 9th Molecular Biology Workshops, 47.

- 15) 永富成紀(1982)沖縄におけるサトウキビ種属間交配育種の方法と問題点.沖縄県農業試験場研究報告,7: 1-13.

- 16) 農林水産省(2011)種類別審査基準「さとうきび」,1-25.

- 17) 小原 聡,寺島義文,杉本 明,早野達宏,氏原邦博,下ヶ橋雅樹,迫田章義(2005)エネルギー用サトウキビからの食料共存型バイオマスエタノール生産.日本エネルギー学会誌,84: 923-928.

- 18) 小原 聡(2011)高バイオマス量サトウキビを用いた砂糖・エタノール複合生産プロセス~新しい農工一体型・産業横断型プロセス設計~.特産種苗,12: 134-137.

- 19) Ohara S, Fukushima Y, Sugimoto A, Terajima Y, Ishida T and Sakoda A (2012) Rethinking the cane sugar mill by using selective fermentation of reducing sugars by Saccharomyces dairenensis, prior to sugar crystallization. Biomass and Bioenergy, 42: 78-85.

- 20) 小原 聡,寺島義文,菊池康紀,福島康裕,安原貴臣,杉本明(2018)サトウキビを原料とする砂糖・エタノール同時増産技術のパイロット実証.化学工学論文集,44: 260-270.

- 21) 小原 聡,菊池康紀,大内田弘太朗,杉本 明,服部太一朗,安原貴臣,福島康裕(2019)砂糖・エタノール逆転型複合生産システムの導入による温室効果ガス排出量削減効果.日本LCA 学会誌,15: 86-100.

- 22) Ouchida K, Fukushima Y, Ohara S, Sugimoto A, Hirao M and Kikuchi Y (2017) Integrated design of agricultural and industrial processes: A case study of combined sugar and ethanol production. AIChE Journal, 63: 560-581.

- 23) 大内田弘太朗,服部太一朗,寺島義文,大久保達也,菊池康紀 (2018)サトウキビ品種と動力プラントにおける技術オプションを考慮したバガス発電の導入効果分析.化学工学論文集,44: 113-122.

- 24) Ouchida K, Fukushima Y, Ohara S, Sugimoto A, Hattori T, Terajima Y, Okubo T and Kikuchi Y (2019) Integrated sugarcane farming and sugar milling with selective fermentation: A simulationbased approach. Journal of Cleaner Production, 236: Article 117521.

- 25) 境垣内岳雄,寺島義文(2008)飼料用サトウキビ「KRFo93-1」の育成と普及に向けた研究展開.農業技術,63: 24-29.

- 26) 境垣内岳雄,寺内方克,寺島義文,服部育男,松岡 誠,杉本 明,服部太一朗,樽本祐助,田中 穣,石川葉子,伊禮 信,氏原邦博,下田 聡(2014)黒穂病抵抗性に優れ多収の飼料用サトウキビ品種「しまのうしえ」の育成.九州沖縄農業研究センター報告,62: 41-52.

- 27) Shimabuku M, Sugimoto A and Sastrowijino S (1989) Utilization and cause of higher cane yield in interspecific hybrids between Saccharum spontaneum and commercial type hybrids.沖縄県農業試験場研究報告,13: 13-19.

- 28) 杉本 明(1999)サトウキビの早期型高糖性品種の育種に関する研究.沖縄県農業試験場研究報告,22: 1-68.

- 29) 杉本 明,寺島義文(2006)台風・干ばつ・低肥沃度土壌での作物生産─砂糖から砂糖+ワンへの変革に向けた高収量サトウキビの開発.農業機械学会誌,68: 4-8.

- 30) Terajima Y, Tippayawat A, Ponragdee W, Sansayawichai T, Irei S, Sugimoto A, Takagi H and Hayashi H (2019) Application of a delayed heading technique to early-heading Erianthus arundinaceus native to Thailand for intergeneric crossing with sugarcane. Tropical Agriculture and Development, 63: 1-11.

- 31) 寺島義文,杉本 明,松岡 誠,氏原邦博,境垣内岳雄,福原誠司,前田秀樹,勝田義満,岡 三徳,下田 聡,水本文洋,東 孝行,四藏文夫,浦邉健一,林 隆夫,佐藤光徳,吉田典夫,福井清美,日高 昇,上野敬一郎(2010)無マルチでの株出し栽培が可能なサトウキビ品種「NiTn18」の育成.九州沖縄農業研究センター報告,54: 23-41.

- 32) 寺島義文(2011)近縁属植物を利用したサトウキビ改良の取り組み.特産種苗,12: 90-93.

- 33) 寺内方克(2011)新時代に向けたサトウキビの品種開発の方向─サトウキビの特徴を最大限に活用した未来志向型の利用展開に向けて─.特産種苗,12: 70-74.

- 34) Umeda M, Hattori T, Sakaigaichi T, Tarumoto Y, Hayano M, Adachi K, Kimura T, Ueta Y, Enoki H and Mori M (2019) QTL detection for smut resistance inherited from a Japanese wild sugarcane in the progeny of an interspecific cross. Proceedings of the International Society of Sugar Cane Technologists, 30: 1348-1353.

- 35) 安庭 誠,町田道正,上薗 博,上妻道紀,神門達也,和泉勝一,美園 中(1991)種子島におけるサトウキビ株出園の生産力向上技術の確立に関する研究.鹿児島県農業試験場研究報告,19: 1-16.