‘グロースクローネ’ は,1998 年に‘藤稔’ に‘安芸クイーン’ の交雑を行い,そこから得た実生から選抜された,紫黒色の大粒ブドウである.2010 年からブドウ第 13 回系統適応性検定試験に供試し,2017 年 2 月の果樹系統適応性・特性検定試験成績検討会で新品種候補にふさわしいとの合意が得られ,2020 年 8 月 14 日に第 28086 号として種苗法に基づき品種登録された.樹勢は強い.発芽期は‘巨峰’ より1 日,開花期は‘巨峰’ より 2 日遅い.満開~満開 3 日後と満開 10 ~ 15 日後にジベレリン 25 ppm に花(果)穂を浸漬処理することにより無核果生産できるが,安定した無核果生産にはストレプトマイシンの利用が望ましい.花穂整形労力は‘巨峰’ 並み,摘粒労力は‘巨峰’ より少ない.果実成熟期は‘巨峰’とほぼ同時期であり,‘ピオーネ’より 4 日程度早い.果粒重は 19 g 程度,糖度は 18.4% 程度,酸含量は 0.46 g/100 ml 程度である.裂果性は‘巨峰’ や‘ピオーネ’ よりやや多い.無核栽培における含核数は 0.10 個/ 粒で,‘巨峰’ と同程度である.果皮色は紫黒色で,気温が高い夏秋季の西南暖地においても‘巨峰’ や‘ピオーネ’ と比較して安定して良好な着色が得られる.高温下でも着色が容易なため,‘巨峰’ や‘ピオーネ’ において着色不良が発生しやすい西南暖地での普及が見込まれる.

緒言

我が国で栽培されている生食用ブドウの多くは,アメリカ原産の野生種であるVitis labrusca L. 種とヨーロッパブドウ(V. vinifera L.)等のブドウ種との交雑によってアメリカで発達したアメリカブドウ(V. labruscana Bailey)と,アメリカブドウにさらにヨーロッパブドウを交雑して育成された欧米雑種である.ブドウは通常二倍体であるが,これらのブドウの枝変わりによって生じた四倍体品種を用いて我が国で育成された‘巨峰’ や‘ピオーネ’等の四倍体大粒ブドウは,現在我が国のブドウ栽培面積の 50% 以上を占めており,果皮が紫黒色の‘巨峰’や‘ピオーネ’ の 2 品種だけで 46% を占める(農林水産省 2020).

ブドウの果皮色は変異に富んでおり,黄緑色(‘シャインマスカット’,‘ロザリオビアンコ’ 等),赤色(‘安芸クイーン’,‘クイーンニーナ’,‘赤嶺’等),紫黒色(‘巨峰’,‘ピオーネ’,‘マスカットベーリー A’ 等)といった果皮色を持つ品種が経済栽培されている.このうち,赤色,紫黒色といった有色のブドウにおいては,着色の良否が出荷基準や等級を決める一因となっており(小豆沢,松井 2017,倉橋 2017),均一で良好な果皮色を示す果実は上位級の果実として高値で取引される反面,着色不良果は良着色果に比べ価格がかなり低い.特に‘巨峰’ や‘ピオーネ’ は着色不良が生じやすく,これらの品種の着色不良果は出荷の際に等級が下がり,市場での価値は低く抑えられている(社団法人山梨県果樹園芸会 2007).ブドウの果皮の着色を決めるのはアントシアニンであり,着色の良否はその品種固有のアントシアニン合成に関する遺伝的要因に加え,環境要因が合わさって発現する.着色不良はアントシアニンの果皮への蓄積が不足することによって引き起こされ,気候や栽培管理などの環境要因が強く影響する.ブドウの着色不良をもたらす環境的要因のうち気候的な要因としては,高温(小林ら 1965, Mori et al. 2004, Sugiura et al. 2019,苫名ら 1979),過繁茂などによる光環境の条件不良(井門ら 2009, 内藤ら 1984)があげられる.また,栽培管理上の要因としては,着果過多やそれによる果粒の糖蓄積の不足(金原ら 1982, 宇土ら 2015, 山根, 柴山 2007)等があげられる.このうち高温は,近年の気候温暖化によりブドウの着色不良や遅延に特に大きな影響を与えている(杉浦ら 2007).着色系ブドウ,特に四倍体である‘巨峰’,‘ピオーネ’,‘安芸クイーン’ といった品種の着色不良の改善のために,これまでに環状はく皮等の技術が開発されているが(藤島ら 2005, 山根,柴山 2007, 山根ら 2007),適切な環状はく皮を行うには技術が必要であること,効果が必ずしも安定しないこと,処理の適否によっては樹が弱勢化することがあることなどから,着色がより安定して優れた品種の開発が要望されている.

一方,消費者からは,着色が良好なだけでなく,大粒,種なし果といった要望が強いため,これらの特性を兼ね備えたブドウ新品種が求められている.そこで,農研機構果樹茶業研究部門では,‘巨峰’ や‘ピオーネ’ より着色性が優れ,種なし栽培できる大粒品種の育成を進めてきた.その結果,‘巨峰’ や‘ピオーネ’ より高温下でも安定して着色し,極大粒で種なし栽培可能な‘グロースクローネ’ を育成したので,その育成経過と特性の概要を報告する.

育成経過

‘グロースクローネ’ は,極大粒の紫黒色四倍体品種である‘藤稔’ に,食味が優れる赤色四倍体ブドウである‘安芸クイーン’ を交雑して育成されたブドウ品種である(Fig.1).

1998 年に交配を行い,1999 年にガラス室内に播種,発芽後‘コーベル 5BB’ 台木に緑枝接ぎをして苗木を養成し,2000 年に個体番号 390-76 を付けて選抜圃場(樹間 0.6 ~ 0.7 × 列間 6 m の抱き畝)に定植した.2001 年に初結実し,極大粒であったことから継続して調査を行い,2002 年に注目個体とした.2004 年から本格的なジベレリン処理による種なし化の検討を行ってさらに特性調査を継続した.2008 年に一次選抜し,2010 年から系統番号「ブドウ安芸津 30 号」を付けてブドウ第 13 回系統適応性検定試験に供試し,36 都道府県 36 か所の公立試験研究機関と果樹茶業研究部門において特性を検討した結果,平成 28 年度果樹系統適応性・特性検定試験成績検討会(落葉果樹)において新品種候補として適当であるとの結論を得,2017 年 3 月の果樹試験研究推進会議において新品種候補として品種登録出願することが決定された.2017 年 6 月に品種登録出願し,2020 年 8 月に種苗法に基づき登録番号第 28086 号として品種登録された.

当研究所以外の系統適応性検定試験の参画場所および所在地と,当研究所の育成担当者および担当期間は以下のとおりである.

系統適応性検定試験実施機関(機関名は系統適応性検定試験開始時の名称): 北海道立中央農業試験場(夕張郡長沼町),青森県産業技術センターりんご研究所県南果樹部(三戸郡五戸町),岩手県農業研究センター(北上市),宮城県農業・園芸総合研究所(名取市),秋田県農林水産技術センター果樹試験場天王分場(潟上市),山形県農業総合研究センター園芸試験場(寒河江市),茨城県農業総合センター園芸研究所(笠間市),栃木県農業試験場(宇都宮市),群馬県農業技術センター(伊勢崎市),埼玉県農林総合研究センター園芸研究所(久喜市),東京都農林総合研究センター(立川市),神奈川県農業技術センター(平塚市),山梨県果樹試験場(山梨市),長野県果樹試験場(須坂市),新潟県農業総合研究所園芸研究センター(北蒲原郡聖籠町),富山県農林水産総合技術センター園芸研究所果樹研究センター(魚津市),石川県農業総合研究センター砂丘地農業試験場(かほく市),愛知県農業総合試験場園芸研究部(愛知郡長久手町),三重県農業研究所伊賀農業研究室(伊賀市),滋賀県農業技術振興センター花・果樹研究部(栗東市),京都府農林水産技術センター農林センター丹後農業研究所(京丹後市),大阪府環境農林水産総合研究所(羽曳野市),奈良県農業総合センター果樹振興センター(五條市),兵庫県立農林水産技術総合センター(神崎郡福崎町),鳥取県農林総合研究所園芸試験場砂丘地農業研究センター(東伯郡北栄町),島根県農業技術センター(出雲市),岡山県農業総合センター農業試験場(赤磐市),広島県立総合技術研究所農業技術センター果樹研究部(東広島市),山口県農林総合技術センター(山口市),徳島県立農林水産総合技術支援センター果樹研究所県北分場(板野郡上坂町),香川県果樹試験場府中分場(坂出市),愛媛県農林水産研究所果樹研究センター(松山市),福岡県農業総合試験場果樹部(筑紫野市),大分県農業研究指導センター(宇佐市),宮崎県総合農業試験場(宮崎市),鹿児島県農業開発総合センター果樹部北薩分場(薩摩川内市).

担当者(担当期間)

佐藤明彦(1998 ~ 2003 および2008 ~ 2016), 山田昌彦(1998 ~ 2007),三谷宣仁(2001 ~ 2010),河野 淳(2006 ~ 2016),伴 雄介(2009 ~ 2015),上野俊人(2004~ 2007),白石美樹夫(2002 ~ 2005),尾上典之(2012~ 2016), 岩波 宏(1998 ~ 1999), 東 暁史(2010,2016),吉岡美加乃(2000),間瀬誠子(2007),伊藤隆男(2009)

特性の概要

1. 育成地における特性

1) 形態的特性

形態的特性はブドウにおける農林水産植物種類別審査基準(農林水産省 2008)に準じ,自然果(花)房を用いて行った.‘グロースクローネ’ のほう芽期は中,幼しょう先端の葉の開度は広く開く.若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度は密である.花性は両性,成葉の大きさはかなり大(大と極大の間),成葉の裂片数は 5,成葉の鋸歯の形は両側直線形である.成熟始期は早,果房の大きさは大,果房の着粒密度は粗,穂梗の長さは長,穂梗の色は緑,果粒の大きさは極大,果粒の形は広楕円体,果皮の色は青黒,果粉の多少は多,熟しょうの色は暗褐である.

2) 露地栽培した無核栽培樹における樹性・栽培性・果実特性

2011 ~ 2016 年の 6 年間,‘グロースクローネ’ 1 樹と,これと同様に栽培した‘巨峰’,‘ピオーネ’ および‘藤稔’各 1 樹を対照品種として無核栽培を行った(Table 1).なお,いずれの樹も平棚・長梢剪定栽培で,被覆を用いない露地栽培であった.樹性,栽培性および果実特性の評価は,育成系統適応性検定試験・特性検定試験調査方法(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所,2007)にしたがった.なお,それぞれの調査項目の特性値を示す標準品種のうち,‘デラウェア’ は無核栽培されたものである.また,有核および無核栽培の両方の記載がある‘巨峰’,‘ピオーネ’ および‘マスカットベーリー A’ 等においては,「有核栽培の‘巨峰’」,「無核栽培の‘巨峰’」という表現を用いて区別し,いずれの栽培においても特性値が変わらない場合には単に「‘巨峰’」で表した.また,年次により成績が変動した離散的尺度の形質は,「中~密」,「容易~中」のように,~で結び,「容易」と「中」の間の特性値は「やや容易」のように表現した.

いずれの品種に対しても開花前にストレプトマイシン 200 ppm を散布した後,満開~満開 3 日後および満開 10~ 15 日後にジベレリン 25 ppm 花(果)房浸漬処理を行った.台木はすべて‘コーベル 5BB’ であり,樹齢は2011年において‘グロースクローネ’ は 10 年生,‘巨峰’ は 9 年生,‘ピオーネ’ は 6 年生,‘藤稔’ は 3 年生であった.ただし,‘グロースクローネ’ については,2014 年に樹が衰弱したため,2015 年から別の樹(2015 年時点で樹齢 9 年生)を調査に用いた.また,‘巨峰’ については 2016 年のみ 8 年生樹のデータを用いた.なお‘グロースクローネ’ の着果量は,‘巨峰’ とほぼ同程度の 1.4 t/10 a を目安とした.連続的変異を示す形質については,Tukey-Kramer 法による多重比較を行った.

樹勢は,新梢伸長の強弱,枝の太さおよび長さにより総合的に判定する評価において,1 年のみ「中」とする年があったため「中~強」と判定されたが,概ね‘巨峰’,‘ピオーネ’ および‘藤稔’ と同様であった(Table 1).発芽期は 4 月 18 日であり,‘巨峰’,‘藤稔’より 5 日遅く,‘ピオーネ’ とほぼ同時期であった.開花期は 6 月 6 日であり,‘ピオーネ’ とほぼ同時期,‘藤稔’ より 3 日,‘巨峰’ より 4 日程度遅かった.花穂整形労力(時間)は,有核栽培の‘巨峰’ を「中」,無核栽培した‘ピオーネ’ を「長」とする評価を行った.ここではいずれの品種も無核栽培であり,‘グロースクローネ’ と‘ピオーネ’ については房先 3~ 3.5 cm 程度,‘巨峰’ と‘藤稔’ については房先 3.5 ~ 4 cm を残す花穂整形を行った.‘グロースクローネ’ の花穂整形に要する労力(時間)はいずれも無核栽培の‘ピオーネ’ 並みと見込まれた.結実性は,花蕾の着生数,結実果粒数および摘粒時の目標果粒数により総合的に判定するが,‘グロースクローネ’ の結実性は‘巨峰’,‘ピオーネ’とほぼ同様であった.摘粒労力(時間)は,‘巨峰’ を「短」,無核栽培の‘マスカットベーリー A’ を「中」,‘ネオマスカット’ を「長」とする評価を行った.果房管理に関しては,450 ~ 500 g 程度の果房にすることを目標に,‘グロースクローネ’ は軸長 6.5 cm に対し 20 ~ 25 粒程度,‘巨峰’は 7 cm に 35 粒程度,‘ピオーネ’ は 6.5 cm に 29 粒程度,‘藤稔’ は 8 cm に 30 粒程度に摘粒した.この場合の‘グロースクローネ’ の摘粒労力(時間)は,ジベレリン処理を行った対照 3 品種と同様に短かった.

収穫は数回に分けて行い,食味が優れ商品性が高いと判断される果実が累積で 50% 以上収穫できた日を収穫期とした.‘グロースクローネ’ の 6 年間の平均収穫期は 8 月 25 日であり,‘巨峰’,‘ピオーネ’,‘藤稔’ との有意差は見出されなかった.‘グロースクローネ’ の果房重は 460 g で‘巨峰’,‘ピオーネ’,‘藤稔’ と有意な差はなかった.また,着粒の粗密に関しても「密着」~「やや密着」でこれらの品種とほぼ同程度となった.果粒重は 20.3 g と大きく,‘巨峰’,‘ピオーネ’,‘藤稔’ よりも大粒であった.また,‘グロースクローネ’ の果粒は,‘巨峰’,‘ピオーネ’,‘藤稔’ と同様に紫黒色であった(Fig.2,Fig.3).‘グロースクローネ’ の裂果性は,2011 ~ 2016 年の間では「無」から「極少」で変動し,‘藤稔’ のように「中」と判定された年はなかった. また,成熟果房の脱粒性は,‘巨峰’および‘キャンベルアーリー’ を「易」,‘デラウェア’ を「中」,‘甲斐路’ を「難」とする評価を行ったが,評価を行った 6 年間のうち,「やや難」と評価された年もあったが,5 年間では「易」または「やや易」と評価された. はく皮性は,‘デラウェア’ を「易」,‘巨峰’ および‘ピオーネ’を「中」,‘甲斐路’ および‘リザマート’ を「難」とする評価を行った. ‘グロースクローネ’ のはく皮性は,いずれの年も「中」と判定され,概ね‘巨峰’ と同程度であった. 果肉の噛み切りやすさ(果肉特性)は,‘シャインマスカット’ を「容易」(崩壊性),‘巨峰’ を「中」(中間),‘デラウェア’ を「困難」(塊状)とする評価を,果肉の硬さは,‘キャンベルアーリー’ および‘マスカットオブアレキサンドリア’ を「硬」 ,‘巨峰’ を「中」,‘ナイヤガラ’を「軟」とする評価を行った. ‘グロースクローネ’ の果肉特性は,「中」(中間)または「やや困難」(やや塊状),硬さは「やや軟」~「中」であり,‘藤稔’ とほぼ同様の肉質を示した. 糖度は平均 19.6% であり,‘巨峰’,‘ピオーネ’,‘藤稔’ とは有意な差は認められなかった.酸度は平均 0.40 g/100 ml であり,‘巨峰’ より有意に低かったが,‘ピオーネ’ および‘藤稔’ とは有意な差はなかった.香気は,‘巨峰’,‘ピオーネ’,‘藤稔’ と同様にフォクシー香であった.果肉の渋味は他の対照品種と同様に感じられなかった.含核数は 0.03 個であり,概ね無核果粒が得られ,‘藤稔’(0.20 個)より含核数は少なかった.‘巨峰’ および‘ピオーネ’ においては完全に無核化した.

3) 病害虫抵抗性

上に示した果樹茶業研究部門における栽培では,‘巨峰’を対象とした慣行防除を行ったが,対照品種と比べ,‘グロースクローネ’ で特に顕著に発生した病虫害はなかった.一方,枝幹害虫であるクビアカスカシバ(Glossosphecia romanovi)の発生が多い地域においては,‘安芸クイーン’,‘ピオーネ’ 等と同様食害を受けやすいので,薬剤防除と幼虫の補殺を徹底する必要がある.主要病害のうち,晩腐病については,Colletotrichum acutatum 菌に対する抵抗性を成熟期の果粒に接種することにより評価する検定を行ったところ,‘ピオーネ’ と同様に罹病性であり,高度抵抗性を示す‘巨峰’ より弱いと評価されている(Shiraishi et al., 2007).また,黒とう病については,切り葉を用いた接種試験による検定により,中位の抵抗性を示す‘ピオーネ’と同程度であると判定された(Kono et al.,2013).また,べと病菌の接種試験における発病率は,中位の抵抗性を示す‘巨峰’ と同程度であった(Kono et al.,2018).

2. 無核栽培した‘グロースクローネ’ の日本各地における特性

1)樹性・栽培性・果実特性

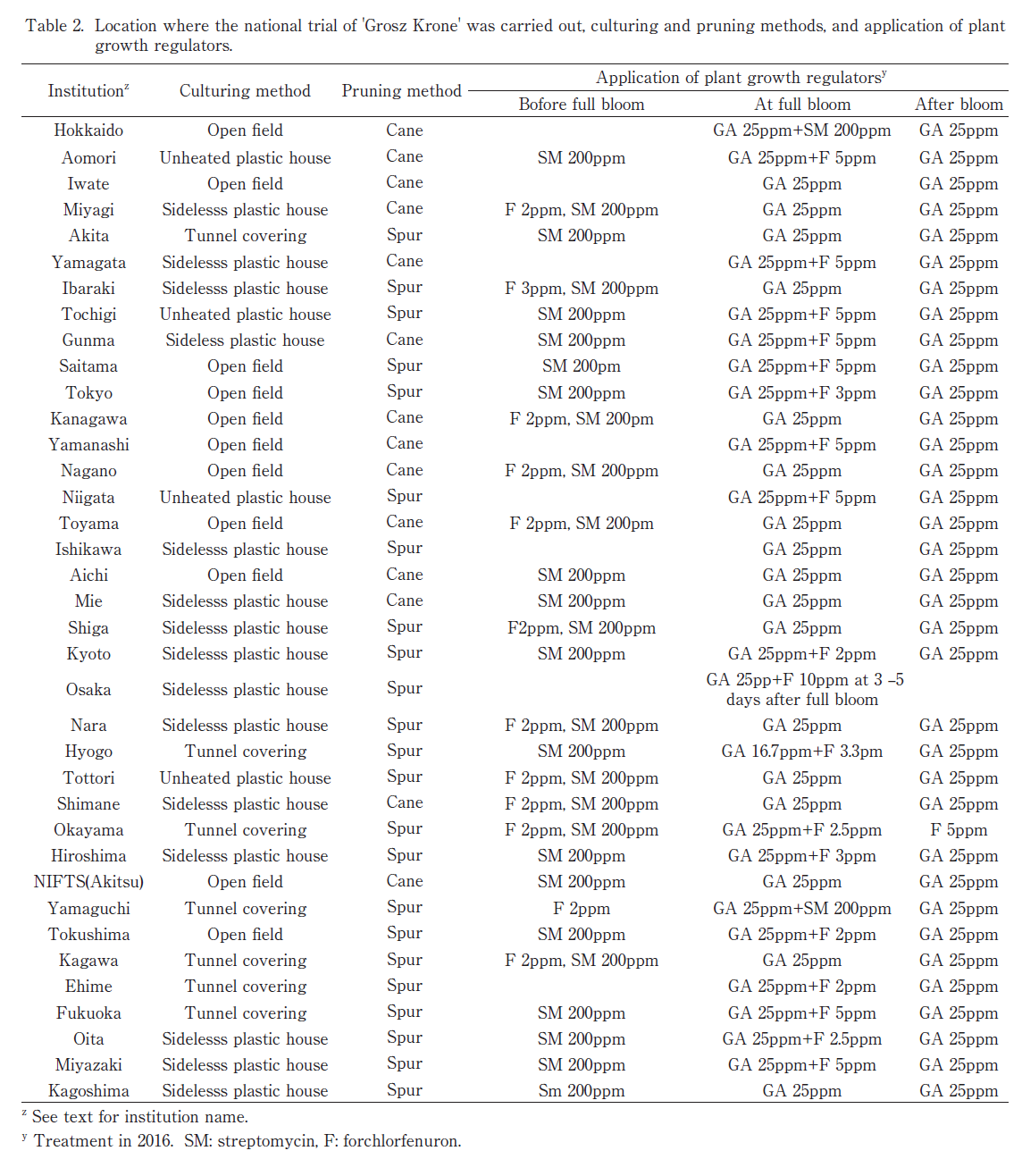

2010 年に,36 都道府県 36 カ所の公立試験研究機関と果樹茶業研究部門(広島県東広島市)において,‘コーベル 5BB’を台木とした 2 年生樹を栽植して試作栽培を行った(系統適応性検定試験)(Table 2).対照品種は,同時に栽植した‘巨峰’ および‘ピオーネ’ を用いた.作型は場所により露地,雨よけ,トンネル,無加温ハウスと異なっていた(Table 2).また,剪定方法は場所により異なっていた.‘グロースクローネ’ に対する無核化処理は,巨峰系四倍体品種のジベレリンの適用登録基準である満開~満開 3 日後の 12.5 ~ 25 ppm と満開 10 ~ 15 日後の 25 ppm 処理を基本としていたが,大阪府においては満開 3 ~ 5 日後のジベレリン1回処理が行われていた.また,岡山県においては,満開 10 ~ 15 日後のジベレリン処理の代わりに,ホルクロルフェニュロン(商品名:フルメット)5 ppm 処理が行われていた.多くの場所では,無核化を促進するためのストレプトマイシン(商品名,アグレプト液剤)処理および着粒安定のためのホルクロルフェニュロン処理が開花前の散布または浸漬,あるいは1回目のジベレリン処理と同時の浸漬処理により行われていた(Table 2).

特性の調査方法は,1.と同様に,育成系統適応性検定試験・特性検定試験調査方法(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所,2007)にしたがった.

全国 37 場所において無核栽培され,2014 ~ 2016 年に評価された‘グロースクローネ’ の特性を Table 3 に示した.なお,年次により成績が変動した離散的尺度の形質は,「中~難」,「無~微」のように~で結んで表現した.1 年あるいは 2 年の値しか得られなかった場所もごく一部にあったが,その場合は 1 年の値あるいは 2 年の平均値を用いた.Table 4 には,対照である‘巨峰’および‘ピオーネ’ と比較した成績を示した.連続的変異を示す測定値については,Tukey-Kramer 法により多重比較を行った.

なお,果粒重においては平均値と標準偏差が比例する傾向があったため,対数変換を行った後に多重比較した.また,離散的尺度で評価を行った形質については,1 間隔で評価を行った裂果性と渋味を除き,0.5 間隔の順位尺度を与えてその平均値を示した.さらに,品種の効果を要因とする Kruskal-Wallis 検定を行い,有意性が認められた形質のみ Wilcoxon 検定により多重比較を行った.

樹勢は,20 場所で「強」,2 場所で「やや強」~「強」,4 場所で「中」~「強」と判定されていた(Table 3).順位尺度にしたときの全国平均値は 2.6(「やや強」程度)であり,‘巨峰’ や‘ピオーネ’ と同程度であった(Table 4).発芽期は,北海道,岩手,長野で 5 月上旬,九州南部や鳥取(無加温ハウス)で 3 月下旬,それ以外の地域では 4 月上旬~下旬であった.全国平均値は 4 月 14 日で,‘巨峰’より 1 日遅く,‘ピオーネ’ との差はなかった.開花期は,もっとも遅い北海道で 7 月 5 日,東北地方北部,長野県等で 6 月上中旬,関東地方,近畿地方以西の西日本では 5 月下旬とする場所が多かった.全国平均値は 5 月 29 日であり,‘巨峰’より 2 日遅く,‘ピオーネ’との差はなかった.花穂整形労力(時間)は,参画場所の 7 割にあたる 26 場所で「中」と判定された.全国平均値は 3.1(「中」程度)であり,‘巨峰’(3.1)や‘ピオーネ’(3.2)と差はなかった.結実性は,11 場所で「困難」(花振るい多),「困難」~「中」または「やや困難」~「中」と判定した場所が 15 場所あった.全国平均値は 2.5(「やや困難」程度)であり,‘巨峰(’ 1.5)や‘ピオーネ’(1.6)より有意に高く,花振るい性が多かった.‘グロースクローネ’ の花振るいは開花前のつぼみが落花することが多く,若木で発生が多いことが育成地における観察で認められている.育成地における観察によれば,樹齢が進んだ樹においては,花振るい性は軽減されるが,系適試験は若木において評価を行うため,‘巨峰’や‘ピオーネ’ との差が特に顕著であった.摘粒労力(時間)は参画場所の 9 割近い 32 場所で「短」(容易)と判定され,その平均値(1.1)は‘巨峰’(1.3)および‘ピオーネ’(1.3)より有意に短かった.‘グロースクローネ’ は前述のように若木での花振るい性が強いため,摘粒時には果穂に残っている果粒が‘巨峰’ や‘ピオーネ’ よりも少なくなっていることが摘粒労力の時間短縮につながっているものと考えられた.

収穫期は,東北地方以北と長野県では 9 月中旬以降,それ以外の地域では 8 月下旬とする場所が多かった.全国平均値は 9 月 2 日であり,‘巨峰’ とほぼ同時期,‘ピオーネ’ より 4 日早かった.果房重は,果房管理により四倍体品種においては一般に 450 ~ 500 g 程度になるように設定される.‘グロースクローネ’ の果房重は場所により 288 ~ 690 g で変動し,その平均は 457 g で‘巨峰’(422 g)と‘ピオーネ’(505 g)の中間程度の果房重を示した.前述のように‘グロースクローネ’ は花振るいが強く,摘粒時間も‘巨峰’ や‘ピオーネ’ より短いという結果が得られていることから,実際に得られる数値よりも大きい果房重に設定されたものの花振るい性のためにやや小さめの果房重となったことが示唆された.着粒の粗密は,8 場所で「粗」,3 場所で「やや粗」,15 場所で「粗」~「中」,「やや粗」~「中」と判定されていた.全国平均値は 2.3(「やや粗」)であり,‘巨峰’ や‘ピオーネ’(ともに 1.8)より有意に高かった.着粒の粗密は一般に輸送中の脱粒を防ぐためやや密着した果房が望ましく,摘粒による調整を行って適切な着粒の果房に仕上げる.‘グロースクローネ’の着粒が「やや粗」と評価されたことも,果房重と同様に花振るい性の影響があったことを示唆している.果粒重は,場所により 14.0 g から 23.9 g まで大きく変動した.平均は 18.7 g となり,‘巨峰’ より 6 g 程度,‘ピオーネ’ より 3 g 程度大きかった.果皮色は 37 場所のうち 35 場所で 3 年間ともに紫黒色と判定された.裂果性は,3 年間ともに「無」の場所が 5 場所であり,それ以外の場所ではいずれの年または 3 年間ともに裂果の発生が認められた.3 年間の全国平均値は 2.7(「極少」と「少」の間)であり,‘巨峰’ および‘ピオーネ’(ともに 1.5)より発生が多かった.成熟果房の脱粒性は,12 場所が「易」,2場所が「やや易」,11 場所が「易」から「中」,1 場所が「やや易」から「中」であり,3 年間ともに「難」と判定した場所はなかった.3 年間の平均値は 1.5(「やや易」程度)であり,‘巨峰’(1.4)や‘ピオーネ’(1.7)と同程度であった.はく皮性は,「中」と判定した場所が 25 場所で最も多かった.順位尺度とした全国平均値は 1.9(「中」程度)であり,はく皮の難易は‘巨峰’(1.9)や‘ピオーネ’(2.0)と同程度であった.果肉の噛み切りやすさは,37 場所中 30 場所で「中」と判定された.全国平均値は 2.0(「中」程度)であり,‘巨峰’(2.0)や‘ピオーネ’(2.0)と同様の肉質を示した.果肉の硬さは,「中」と判定した場所が24 場所と最も多く,「中」から「軟」あるいは「中」から「やや軟」とした場所も 19 場所あり,「硬」あるいは「やや硬」と判定した場所はなかった.全国平均値は 1.9 で,‘巨峰’(2.0)や‘ピオーネ’(2.0)より有意に低く,‘巨峰’ や‘ピオーネ’ よりやや軟らかい品種といえた.糖度は,25 場所で 18% 以上を示した.全国平均値は 18.4% であり,‘巨峰’(18.7%)および‘ピオーネ’(18.8%)と同程度であった.

酸含量は,25 場所で 0.50 g/100 ml 未満となり,西日本における多くの場所においては 0.3 ~ 0.4 g/100 ml 台を示していた.全国平均値は 0.46 g/100 ml で,‘巨峰’ より 0.07 g/100 ml 低く,その差は有意であった.これらの点から,‘グロースクローネ’ は,‘巨峰’ および‘ピオーネ’ 並みに糖度が高く,‘巨峰’ より低酸含量を示す品種であるといえた.渋みは,26 場所で 3 年間ともに「無」と判定され,多くの場所で渋みが感じられなかった.順位尺度化された全国平均値は 1.2 で,‘巨峰’(1.1)や‘ピオーネ’(1.1)と同程度に渋みが少ない品種と考えられた.含核数は,14 場所で 0.0 となり完全な無核果生産がされていたが,それ以外の場所では年次によりわずかに種子の混入が認められた.含核数の全国平均値は 0.10 であり,‘ピオーネ’(0.02)と比べて有意に高かったが,‘巨峰’(0.09)との間には有意差は認められなかった.一般に,‘巨峰’ は‘ピオーネ’ に比較して適正樹勢であっても種子が混入しやすいため(社団法人山梨県果樹園芸会,2007),ストレプトマイシンが広く利用されている.本試験の‘グロースクローネ’ においても多くの場所においてストレプトマイシンが使用されていた(Table 2)が,処理の時期は場所により異なっていた.ストレプトマイシンによる無核果は処理時期が早いほど効果が高い(塩谷ら 2019).このことから,‘グロースクローネ’ において種子の混入を防ぎ無核果生産をより安定的に行うためには,ストレプトマイシン剤の農薬登録範囲内での早い時期の処理が望ましいと考えられた.‘グロースクローネ’のストレプトマイシン処理時期については,今後検討が必要である.日持ち性は,場所により 3.0 ~ 7.7 日の間で変動し,その平均値は 5.1 日であった.‘巨峰’(5.5 日)および‘ピオーネ’(5.6 日)との有意差は認められず,‘巨峰’ および‘ピオーネ’ と同様,日持ちが長くない品種であると考えられた.

2) 短梢剪定栽培における花穂着生率

2014 年に,短梢剪定栽培を行っていた 19 場所において,‘グロースクローネ’ と対照の‘巨峰’ および‘ピオーネ’の花穂着生率を調査・比較した.なお,花穂着生率は花穂が着生した芽座数/全芽座数として計算した.‘グロースクローネ’ の花穂着生率は場所により 73 ~ 100% の間で変動した(Table 5).場所間平均は 91% で,生産現場において短梢剪定がされている‘巨峰’(95%)および‘ピオーネ’(90%)と同程度の花穂着生率が認められた.このことから,短梢せん定栽培樹における‘グロースクローネ’ の花穂着生率は,‘巨峰’ および‘ピオーネ’ 並みに高く,収量確保に十分な花穂は確保できると考えられた.一方,一部の場所においては花穂が小さくなる現象も認められたので,そのような花穂が認められた場合には,大きな花穂から房作りを行い,適正な大きさが得られないと考えられた花穂はせん除して空枝(からえだ)とするのがよいと考えられた.

3)着色特性

2016 年に,ブドウ赤,紫,黒色系用カラーチャートを用いて,‘グロースクローネ’,‘巨峰’,‘ピオーネ’ の果皮色の比較を行った.‘グロースクローネ’のカラーチャート値は 7.0 ~ 11.2 の間で変動したが,西に行くほど‘巨峰’,‘ピオーネ’ との値の差が大きくなった(Table 6).一般に‘巨峰’ や‘ピオーネ’ においてはカラーチャート 8 以上のものが上位の等級として扱われるが(倉橋,2017),この基準を満たさないのは‘グロースクローネ’ においては 3 場所であったのに対し,‘巨峰’ は 8 場所,‘ピオーネ’ は 12 場所であった.このように,‘巨峰’ や‘ピオーネ’の良好な着色が得られない西日本において,‘グロースクローネ’ は良好な着色が得られると期待できた.

‘グロースクローネ’ の着色については,将来,地球温暖化が進んだ場合の着色不良発生地域を予測し,詳細なマップを作成している(農研機構,2019).これによれば,気温の上昇が進行すると想定される 2031 ~ 2050 年の 20 年間の着色不良多発年の発生が 80% を超えると想定される地域は‘グロースクローネ’ では関東地方のごく一部と中部地方,大阪湾周辺,瀬戸内海沿岸,福岡県と八代海にわずかに点在するだけなのに対し,‘巨峰’ においては,関東地方,静岡県から九州までの地域に帯状に分布するだけでなく,富山から山陰地方の地域まで広く分布することが想定された.このように,将来‘巨峰’の着色不良が想定される地域においても,‘グロースクローネ’ の導入により着色不良のリスクを大幅に軽減させることができると考えられる.

なお,ブドウのアントシアニンの発現を制御しているのは MYB ハプロタイプである.紫黒色の四倍体大粒ブドウの‘巨峰’ や‘ピオーネ’ の MYB ハプロタイプの遺伝子型は E1/E2/A/A であり,このうち E1,E2 は着色型,A はアントシアニンを合成しない非着色型である.一方‘グロースクローネ’ の遺伝子型は E1/E1/E2/A であり,着色型ハプロタイプが‘巨峰’ や‘ピオーネ’ より一つ多い(Azuma et al, 2011).着色型ハプロタイプが多いほどアントシアニンの蓄積量が多くなることから,‘グロースクローネ’ の良着色性はこのような生理的,遺伝的背景からも裏付けられる.

3. 適応地域および栽培上の留意点

‘グロースクローネ’ は一般に東北地方南部以南の‘巨峰’栽培地域で栽培可能であるが,特に‘巨峰’ や‘ピオーネ’において着色不良が発生しやすい西南暖地での普及が見込まれる.

若木のうちには樹勢が特に強いため,花振るい性が強く,開花前のつぼみが落花する現象がみられる.樹齢が進むにつれて樹勢は落ち着いて花振るいは軽減される.

なお,若木における花振るいの軽減については今後も検討する必要がある.

場所,年次により裂果が発生することがある.裂果は降雨や極端な土壌水分の増減によって助長されると考えられるため,特に生育期後半の水分管理に留意し,極端な乾湿の変動を避けることが望ましい.

謝辞

本品種の育成に当たり,系統適応性検定試験を実施された関係公立試験研究機関の各位,ならびに多大なご協力を寄せられた歴代職員,特に圃場管理担当職員の方々に心から御礼申し上げる.

利益相反

すべての著者は開示すべき利益相反はない.

引用文献

- 1) 小豆沢斉, 松井一憲(2017) 収穫.農文協編,ブドウ大事典,農山漁村文化協会,東京, 385-387.

- 2) Azuma A, Udo Y, Sato A, Mitani N, Kono A, Ban Y, Yakushiji H, Koshita Y, and Kobayashi S (2011) Haplotype composition at the color locus is a major genetic determinant of skin color variation in Vitis × labruscana grapes. Theoretical and Applied Genetics, 122: 1427 - 1438.

- 3) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所 (2007) 育成系統適応性検定試験・特性検定試験調査方法,129-141.

- 4) 塩谷諭史,宇土幸伸,里吉友貴,小林和司 (2019) ブドウ無核化栽培におけるストレプトマイシンの効果的な利用方法.山梨県果樹試験場研究報告,16:21-28.

- 5) 藤島宏之,白石美樹夫,下村昌二,堀江裕一郎 (2005) 環状はく皮処理がブドウ‘ピオーネ’ の果実品質に及ぼす影響.園芸学研究,4:313-318.

- 6) 井門健太,松本秀幸,宮田信輝,矢野隆(2009) 光環境の改善が‘安芸クイーン’ の着色に及ぼす影響.愛媛県農林水産研究所果樹研究センター研究報告, 1:43-51.

- 7) 金原敏治,河渕明夫,岡田詔男 (1982) ブドウ巨峰の安定生産に関する研究(第1 報)枝梢管理の相違が収量と果実品質に及ぼす影響.愛知農業総合試験場研究報告,14:211-217.

- 8) 小林章,行永寿二郎,板野徹 (1965) ブドウの温度条件に関する研究(第3 報)成熟期の夜温がDelaware の熟期と品質に及ぼす影響.園芸学会雑誌,34:26-32.

- 9) Kono A, Sato A, Ban Y and Mitani N (2013) Resistance of Vitis Germplasm to Elsinoë ampelina (de Bary) Shaer evaluated by lesion number and diameter. HortScience, 48:1433-1439.

- 10) Kono A, Ban Y, Mitani N, Fujii H, Sato S, Suzaki K, Azuma A, Onoue N and Sato A (2018) Development of SSR markers Linked to QTL reducing leaf hair density and grapevine downy mildew resistance in Vitis vinifera. Molecular Breeding, 38:138.

- 11) 倉橋孝夫 (2017) 収穫期の判定.農文協編,ブドウ大事典.農山漁村文化協会,東京,815-817.

- 12) Mori K, Sugaya S and Gemma H (2004) Regulatory mechanism of anthocyanin biosynthesis in 'Kyoho' grape berries grown under different temperature conditions. Environmental Control in Biology, 42: 21-30.

- 13) 内藤隆次,山村宏,池上研二,大井秀一,三島啓子 (1984) ブドウ巨峰の着色に及ぼす光度の影響.島根大学農学部研究報告,18:8-15.

- 14) 農研機構 (2019) 温暖化に伴う,ブドウ着色不良の発生拡大を予測.https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/131026.html, 2020 年11 月30 日参照.

- 15) 農林水産省 (2008)農林水産植物種類別審査基準 ぶどう http://www.hinshu2.maff.go.jp/info/sinsakijun/kijun/1654.pdf,2020 年11 月30 日参照.

- 16) 農林水産省 (2020) 特産果樹生産動態等調査(平成29 産).https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tokusan_kazyu/index.html, 2020 年7 月2 日参照.

- 17) 社団法人山梨県果樹園芸会 (2007) 葡萄の郷から.社団法人山梨県果樹園芸会,山梨,56,113.

- 18) Shiraishi M, Koide M, Itamura H, Yamada M, Mitani N, Ueno T, Nakaune R and Nakano M (2007) Screening for resistance to ripe rot caused by Colletotrichum acutatum in grape germplasm. Vitis, 46: 196-200.

- 19) 杉浦俊彦,黒田治之,杉浦裕義 (2007) 温暖化がわが国の果樹生育に及ぼしている影響の現状.園芸学研究,6:257-263.

- 20) Sugiura T, Shiraishi M, Konno S and Sato A (2019) Assessment of deterioration in skin color of table grape berries due to climate change and effects of two adaptation measures. Journal of Agricultural Meteorology, 75:67-75.

- 21) 苫名孝,宇都宮直樹,片岡郁雄 (1979) 樹上果実の成熟に及ぼす温度環境の影響(第2 報)ブドウ‘巨峰’ 果実の着色に及ぼす樹体及び果実の環境温度の影響.園芸学会雑誌,48:261-266.

- 22) 宇土幸伸,里吉友貴,小林和司,齊藤典義,三森真里子(2015)糖蓄積がブドウの着色に及ぼす影響.山梨県果樹試験場研究報告,24:11-19.

- 23) 山根崇嘉,柴山勝利 (2007) ブドウ結果枝における環状はく皮処理の時期,幅および果粒数が果皮の着色及ぼす影響.園芸学研究,6:233-239.

- 24) 山根崇嘉,加藤淳子,柴山勝利 (2007) ブドウ‘安芸クイーン’の着色実態および環状はく皮と着果量の軽減による着色改善.園芸学研究,6:441-447.