2011 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所事故の発生により,牧草地等へ放射性物質を含む粉じんが降下した.農研機構では,関係する行政機関や公設試とともに,この事態に対処し,飼料の安全を確保するための技術開発に取り組んできた.牧草地では,土壌交換性カリ含量を高めた上で草地更新することが有効であることを確認し,土壌中の交換性カリウム濃度を維持(30 ~ 40 mg-K2O/100 g 乾土)することが放射性物質の移行低減対策として有効であることを示した.トウモロコシやイタリアンライグラス等の単年生飼料作物栽培においては,事故以前から畜産農家で行われていた,堆肥施用基準を遵守した栽培により,十分に放射性セシウム(RCs)濃度が低い飼料が得られることを示した.本稿ではその他,飼料イネの移行低減,汚染堆肥利用などの移行低減対策を紹介する.飼料生産分野では取り扱う作物が多く,生産基盤も永年草地,畑,水田等にわたり,立地・土壌条件も異なっていることから,検討すべき要因が多い.そのため,未だに解決できていない課題もあり,今後も長期の取り組みが必要である.

2011 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所事故(以下,「原発事故」という.)の発生に伴い,牧草地を含む農耕地へ放射性セシウム(以下,「RCs」という.)をはじめとする放射性物質が降下した.そこで,食品の基準値を超えない畜産物を生産するために,飼料中の暫定許容値(2012 年 4 月からは 100 Bq/kg,水分 80% 換算値)が設定されており,飼料作物中の RCs 放射性セシウム(以下,RCs)濃度がこれを下回るよう,関係者が取り組みを進めてきたところである.本稿では,飼料作物生産,飼料資源利用において取り組まれてきたRCs 移行低減対策について概説する.

2011 年 7 月にオーチャードグラス採草地を対象とした調査では,リターと呼ばれる草地表層に蓄積している有機物を多く含む層位の RCs 濃度は極めて高く,RCs は面積ベースで土壌に約 71 %,リターに 21 %分布していた(山本 2012, Yamamoto et al. 2014).永年草地においては,直接暴露した 1 番草収穫後に再生した 2 番草以降も RCs 濃度が暫定許容値を下回らない事例も見られ,汚染の影響が残りやすい一因として,このリター画分に RCs が残存したことが関係すると考えられた.

その後,チェルノブイリ原子力発電所事故(1986 年 4月)の際の対応を参考にして,RCs が沈着した永年草地の表層を耕起作業により土壌と撹拌,混和し,再度,牧草を播種する,いわゆる草地更新が牧草中の RCs 濃度低減に有効であることが確認された(渋谷ら 2013, 岩手県 2012,松澤ら 2012,栃木県 2013).草地更新は,表層に沈着した RCs が土壌中に埋め込まれるため,ほ場表面の空間線量率の低減にも有効である(図 1,図 2).

草地更新時の耕うん法による影響についても検討された.草地更新による牧草中の RCs 濃度の低減程度は,耕うん法の違いによって異なり,耕深 13 cm まででは,耕深が深いほど,砕土率が高いほど牧草のRCs 濃度は低減された(図 3,図 4)(渋谷ら 2014).

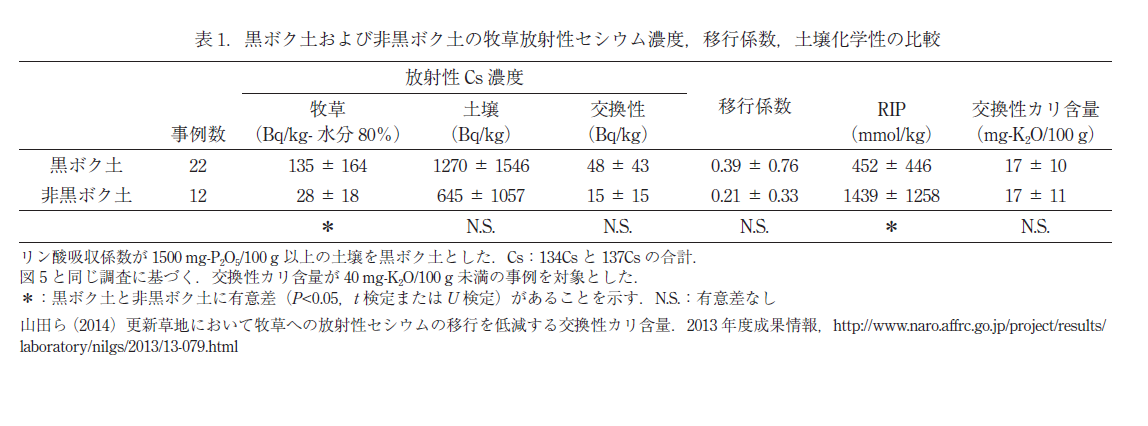

2012 年に草地更新後の 1 ・2 番草で,RCs 濃度が暫定許容値を超過した草地が確認された(農林水産省 2016).そこで農研機構では,岩手,福島,宮城,栃木各県および旧農業環境技術研究所(現 農研機構 農業環境変動研究センター)と共同調査を行い,牧草中のRCs 濃度に関係する土壌要因を検討した(内閣府 2012,原田・山田 2014,山田ら 2014).その結果,牧草中の RCs 濃度(対数値)に関係する主要な土壌(0-15 cm 深)の化学的要因は,交換性カリ含量,放射性セシウム捕捉ポテンシャル(以下,「RIP」という.),交換性 RCs 含量であった(図 5).土壌タイプの影響としては,リン酸吸収係数の高い黒ボク土で栽培された牧草中の RCs 濃度は非黒ボク土よりも高いことが示された(表 1).この理由としては,検討した黒ボク土の RCs 保持力が低い状態であったと考えられた.RIP は土壌の粘土鉱物組成の違いに影響を受けることが知られており,検討した黒ボク土に含まれる粘土鉱物は RIP 保持力の小さいものが多かったと考えられた.

土壌から牧草への RCs 移行係数と牧草中の RCs 濃度は,0-15 cm 深土壌の交換性カリ含量が,20 mg-K2O/100g 乾土以下では著しく高まる事例が見られたが,30 ~40 mg-K2O/100 g 乾土以上では,暫定許容値を超えた事例もあったものの(考えられる原因は後述する),移行係数は低く抑えられていた(山田ら 2014)(図 6).そこで,除染のための更新を行った草地では,牧草へのRCs移行を低減するための土壌(0-15 cm 深)の交換性カリ含量目標値を 30 ~ 40 mg-K2O/100 g 乾土とし,除染更新後の肥培管理においては,当面の間,この交換性カリ含量を維持することが提言された.

以上から,土壌中の交換性カリ含量を高めた上で行う草地更新は牧草中の RCs 吸収抑制に有効であることが明らかとなり,これらの知見を活用して,岩手,宮城,福島,栃木,群馬の 5 県約 35,000 ha の草地を対象に,更新による除染作業が進められた(農林水産省 2020).

一方,急傾斜草地では通常のトラクタによる機械作業が困難であり,安全に草地更新可能な作業体系の開発が求められた.そこで農研機構では,無線傾斜地トラクタを核とした急傾斜草地の安全な草地更新方法を構築した.この技術体系については,震災復興特集号の別稿(栂村 2021)を参照されたい.

さらに,草地更新による除染を行った後に利用再開された採草地における牧草の肥培管理についても検討を行った(渋谷ら 2015).カリ収支から見て,牧草収穫によるカリウムの採草地土壌からの持出は大きく,窒素単肥での肥培管理のような粗放的な草地管理は,土壌中の交換性カリ含量を大きく低下させ,試験事例では利用再開 3 年目で牧草中の RCs 濃度は暫定許容値を超えた.そのため,持出されたカリウム量に相当するカリ施肥量(この事例では標準の 2 ~ 3 倍量程度)の施肥により,牧草中の放射性セシウム濃度上昇のリスクを低減することができることが示された(図 7,8,表 2)( 農研機構 2019b).なお,各県で施肥標準は異なるため,単純に「施肥標準の 3 倍量のカリ施肥を行う」といった対策は採らず,各農業指導機関等に相談の上,カリ施用量を決定することが重要である.福島県の牧草に対する RCs 吸収抑制対策では,カリ施用量を施肥基準(標準施肥)の 3 倍量,年間 10 a当たり 45 kgK2O としており,この施用量 で30 ~ 40 mgK2O/100 g 乾土程度の交換性カリ含量を維持できることが示されている(農研機構 2019b).

上述したように,土壌中の交換性カリ含量を高めた状態にすることで,牧草中の RCs 濃度の低減を図ることができるが,牧草中のカリウム含量は増え,ミネラルバランスは悪化しやすくなる.イネ科牧草は通常,家畜要求量の 4 ~ 5 倍ものカリウムを含むことが知られており,飼料中のカリウム含量増加は,グラステタニーや乳熱といった家畜疾病リスクを高める.草地の肥培管理でも使用されることの多い生理的酸性肥料の影響や降雨による溶脱,牧草による収奪等の影響により,土壌に含まれるカルシウムやマグネシウムは減少していくため,草地土壌は経年的に酸性化し,牧草中のミネラルバランスの悪化や牧草収量の低減を招く.そのため,カリウム含量の増加とミネラルバランスの悪化を避けることも含め,定期的に石灰質資材を投入する肥培管理がなされてきた.また,IAEA(2001)の報告にあるように,作物への RCs 移行低減対策の 1 つに,土壌 pH の中性域への矯正が挙げられている.そこで,RCs 移行低減とミネラルバランス悪化抑制のため,苦土石灰施用について検討された.2011 ~ 2017 年の間,未除染採草地(未更新)において,土壌(0-5 cm 深)pH 矯正目標値を 6.5 として苦土石灰を施用し,牧草中の RCs 濃度,牧草のミネラルバランス(テタニー比,K(/ Ca+Mg)当量比)について推移を調査した.その結果,土壌 pH 矯正による牧草中の RCs 濃度低減効果は判然しなかったが,pH 矯正を実施することで,カリ追加施肥を行っても,テタニー比の改善が認められた(農研機構 2019b).

草地更新による除染を実施しても,牧草への RCs 移行が減少せず,暫定許容値を超える事例も散見された.現地調査の結果,耕起作業が適切に行われていないことや,前植生の枯殺が不十分なために,RCs 濃度が高いルートマット層が十分に破壊されておらず,除染実施後の土壌中の RCs 濃度ムラが生じたことが暫定許容値超えに関わる要因として指摘された(福島県 2012,2015;岩手県 2012).

超過要因の原因が耕起不足の場合は,再更新を行うことで対応できるが,カリ追加施用を実施しても,土壌中の交換性カリ含量が高い状態を維持できず,牧草中の RCs 濃度が暫定許容値を超える事例も見られた(農研機構 2019b).そこで,即効性のカリ肥料の施用ではなく,交換性カリを含み,土壌の交換性陽イオン容量を高める資材(ゼオライト)や緩効的にカリを供給する資材(ケイ酸カリ,金雲母)の利用について,検討が進められている.こうしたカリ資材を施用した草地の中には,標準的な施肥量でも土壌中の交換性カリ含量の急激な低下を抑制し,牧草への RCs 移行低減効果を持続できているものがある(山田ら 未発表).しかしながら,こうした資材効果の持続性を評価する方法がないため,施用後の長期モニタリングが必要であり,現在も試験を継続中である.

なお,原発事故から 10 年が経過しようとする現在も,急傾斜や石礫などの理由により耕起による除染が困難な草地が残されており,利用再開に向けた対処への検討が続いている(岩手県花巻市 2019,福島県 2020)ことから,これらの草地に対して中長期的な移行抑制対策の確立が望まれている.そこで,寒地型イネ科牧草を対象に,RCs 濃度の草種間差異の検討を行い,RCs 吸収の少ない草種への切り替えによる対応を検討している.その結果,寒地型イネ科牧草であるオーチャードグラスは主要な基幹草種として広く利用されているが,移行係数が高いことがわかり,検討された草種の中ではトールフェスクが RCs 低吸収草種として有望であることが示された(下田ら 2017a).このことは,トールフェスクを主体とした草地とすることで,現在行っているカリ追加施用の中止,もしくは施用量の削減可能なことも示している.なお,草種切り替えによる対策の普及に向けては,導入方法や維持管理法についても併せて検討する必要がある.

これまでに実施されたモニタリング調査では,飼料用トウモロコシ中に含まれる RCs 濃度が暫定許容値を超える事例は非常に少なく,飼料用トウモロコシは放射能汚染の影響を受けにくい作物であると考えられている.その理由のひとつとして,飼料畑では家畜ふん尿に由来する堆肥が継続的に施用されるために,土壌中の交換性カリ含量が高い状態である場合が多いことが挙げられる.そこで,継続的な堆肥施用の影響について検討された.農研機構畜産草地研究所(現 那須塩原事業場)内の 2006 年から牛ふん堆肥を連用(各作 3 t/10 a 以上)して,飼料用トウモロコシ─イタリアンライグラス二毛作栽培を継続してきた圃場で調査を実施した.堆肥無施用区の飼料用トウモロコシ中の平均 RCs 濃度は 8 Bq/kg(水分 80%換算)程度であったが(図 9),連用区では堆肥無施用区に比べて,RCs 濃度は 40%以上低減しており,その場合の土壌中の交換性カリ含量は 35 mg-K2O/100 g乾土以上であった(図 10)(原田 2013a,原田ら 2013b,Harada et al. 2015).この土壌中の交換性カリ含量は,関東東海地域飼料畑土壌の診断目標値における上限値に近い(農林水産省 2001).また,耕起法による影響についても検討された.那須塩原事業場内の 2005 年から牛ふん堆肥を連用(各作 2 t/10 a)し,飼料用トウモロコシ─イタリアンライグラス二毛作栽培を継続してきた圃場で,事故年とその翌年に調査を実施した.耕起方法は,浅耕区(ロータリ耕,耕起深:10 cm),慣行区(プラウ耕:20 cm 深+ロータリ耕:15 cm 深),深耕区(プラウ耕:35 cm 深+ロータリ耕:15 cm 深)の 3 方法である.これら各試験区の 0-10 cm,10-20 cm,20-30 cm の土壌層における RCs 鉛直分布と飼料試料中の RCs 濃度,土壌交換性カリ含量を比較した.その結果,慣行区と深耕区の土壌中の RCs 濃度は下層で上昇したが,各耕起法の各層位とも土壌中の交換性カリ含量は 32 mg-K2O/100 g 乾土を超えていた.両作物中の RCs 濃度は各耕起方法間で有意差はなく,移行係数も低かったことから,土壌中の交換性カリ含量が高い状態であることで,作物の RCs吸収における耕起による土壌撹拌の影響は見えにくいことが示された(Kanno et al. 2021).

これらのことから,飼料用トウモロコシ栽培においては,事故以前から畜産農家で行われていたとおりの,堆肥施用基準を遵守した栽培により,十分に RCs 濃度が低い飼料を得られることが示された.また,飼料用トウモロコシの子実にRCs は移行しにくく,極端な早刈りを実施した場合,収穫物中の子実部と茎葉部の重量比による影響で,結果的に RCs 濃度を高めた飼料生産につながること,事故年に我が国で測定された移行係数は,IAEA が整理した移行係数の範囲内であることも確認された(原田 2012a, 2012b).

冬作であるイタリアンライグラスでは,土壌中の交換性カリ含量が 15 ~ 30 mg-K2O/100 g 乾土の範囲で,RCs 濃度はほぼ一定であり,堆肥施用量と RCs 濃度との間に関係性が見られなかった.RCs 濃度は堆肥無施用区も含め,各区とも 10 Bq/kg(乾物)程度であったことから,イタリアンライグラスも十分に RCs 濃度の低い飼料作物と言える(原田ら 2013b).

上述したように,単年生飼料作物おいては RCs の蓄積濃度が低いことから,収穫時の刈取高や反転・乾燥作業により,RCs を含んだ土壌が収穫物へ巻き込まれ,RCs 濃度測定に影響を与えたことも考えられる.そこで,農研機構では,土壌に含まれる磁性体成分を指標として,収穫物の土壌巻き込み量を推定する方法を開発した(Sunaga and Harada 2016).ライムギ収穫物による試験では,収穫物に付着した RCs を含む土壌の増加に伴って,試料中の RCs 濃度は直線的に増加し,付着量の多い試料の RCs 濃度は,付着していない試料の約 2.7 倍となったものも観察された.一般に,収穫物中の RCs 濃度に比して,土壌中の RCs 濃度は相対的に高い場合がほとんどであり,本法は飼料中の RCs 濃度を正確に評価するために有用な技術である.

事故発生時に生育していた植物体表面上に沈着した RCs は物理的減衰だけでなく,風雨による除去および植物組織の欠落や生長などの環境的な除去過程(ウェザリング)によって減少することが知られており,通常,ウェザリング半減期として示される.そこで,冬作飼料作物(ライムギとイタリアンライグラス)における RCs のウェザリング半減期が検討された.ライムギとイタリアンライグラスのウェザリング半減期は RCs 濃度,および RCs 量でみると,それぞれ 8.0 日と 14.1 日,11.0 日と 23.1 日であり,ライムギのウェザリング半減期は既報値の下限値に近く,イタリアンライグラスよりも短いことが明らかとなった(須永ら 2015 ,Sunaga et al. 2015).

単年生飼料作物における RCs 濃度の品種間差異についても,一般的な栽培条件下で検討された(飼料用トウモロコシ:18 系統,イタリアンライグラス(品種・系統):46 系統,ライムギ:7 系統,ライコムギ:4 系統,エンバク:11 系統,ソルガム類:10 系統).その結果,各作物とも品種間差異については判然とせず,品種間差は見いだせなかった(須永ら 2017,遠藤ら 2017).

飼料用イネは,これまでに実施されたモニタリング調査において飼料用トウモロコシと同様,暫定許容値を超える割合が極めて低く,RCs 汚染の影響を受けにくい作物と考えられている.

主食用水稲では RCs の移行低減のための土壌中の交換性カリ含量の目標値が設定されている(加藤ら 2012).一方,飼料用イネでは多収を目指し,1.5 ~ 2 倍量の窒素施肥が推奨されているが,窒素多肥は土壌のアンモニア態窒素濃度を高めて,土壌から作物への RCs 移行を促進することが懸念される.また,耕畜連携による堆肥施用が推奨されており,その影響の解明も必要である.さらには,ホールクロップで利用される場合,収穫時の土壌混入による RCs 濃度上昇についても懸念される.

そこで,窒素多肥と堆肥施用,刈り取り高さが飼料用イネのRCs 移行に及ぼす影響が検討された.2011 年に 6 水田で調査した黄熟期の飼料用イネ地上部の移行係数は 0.001 ~ 0.029 の範囲であった.窒素肥料を多肥する等の特徴が見られた水田では,移行係数が高かった(図 11)(原田ら 2013c).一方,牛ふん堆肥を連用した場合,カリ成分の投入量が多くなるため,窒素多肥による RCs 濃度上昇も抑制されていた.つまり,カリ成分を含む牛ふん堆肥の連用は,カリ肥料の施用と同様に移行低減に有効と考えられる.これらの結果は,2013 年に同一圃場で継続調査した玄米及びイネ地上部でも確認された.

水田土壌表面から 10 cm の高さで収穫した飼料用イネでは,茎葉部の乾物重量は地上部全体の 40 %程度であるのに対し,RCs では 70%以上が含まれており,RCs は茎葉部に多く蓄積されていた(農研機構畜産草地研究所 2013).さらに,地上部の RCs 濃度は,土壌表面に近い株元ほど高く,刈り取り高さを 8,16,24 cm と段階的に高く設定すると,8 cm の場合を 1 として,16 cm で 0.76,24 cm で 0.64 であった.一方,乾物収量は,8 cm 高くする毎に 5 ポイント程度しか低下しなかった(図 12).株元の RCs 濃度が高い理由は,土壌混入が原因と考えられ,高刈りによる低減効果は土壌の付着した茎葉の割合が低下するためと考えられた.

また,2012 ~ 2014 年の間,飼料イネ地上部全体と玄米中の RCs 濃度に対する移植時期の影響についても検討された.6 月中旬移植に比べて 6 月下旬移植では RCs 濃度が低下し,移植時期を遅らせることは効果的だったが,7 月上旬移植ではさらなる低減効果は見られなかった(川地ら 2017).

以上から,飼料イネのホールクロップ利用では,堆肥等を利用してカリ成分を施用すること,過剰な窒素施肥を控えること,早期移植はしないこと,刈り取り高さを高く設定し,水田の土壌表面に近い茎葉部分を刈り残すことが RCs 低減のために有効と考えられる.実際の機械収穫では,表面土壌の柔軟な箇所での機械の沈降や土壌表面の凹凸の影響を受けるため,15 cm 程度以上の刈高とすることが重要と考えられる.また,収穫後は,残された茎葉部分を速やかに土壌にすき込み,分解を促進させ,翌年の移植作業に支障がないよう配慮することも重要である.また,飼料用イネ地上部の RCs 濃度は,黄熟期収穫と成熟期収穫ではほとんど差異がないことも明らかとなっている(原田ら 2013c).

一方,RCs 低蓄積性飼料イネ品種の探索,米と茎葉における RCs 蓄積性の生理的解明について検討された.その結果,飼料イネも含め,水稲の RCs 蓄積については品種間差異が存在し,インド型品種で比較的高く,日本型品種では「ふくひびき」等が低かったが,これはカリ吸収能の違いによることが示唆された.また,植物体各部位の RCs 濃度についても品種間差異があるこ

とが示唆され,茎葉部よりも玄米で顕著に出やすい傾向があった.「ふくひびき」等は茎葉部のRCs 濃度が高く,玄米の RCs 濃度が上がらない性質を有すると考えられた.穂に集積する RCs は主に出穂後の吸収であるが,茎葉部からの RCs 再転流の影響も考えられ,生育後半のカリ供給の維持が玄米への RCs 吸収抑制に重要であると考えられた.さらに,重イオンビームを利用した新たな低 RCs 蓄積水稲系統の開発も農研機構では取り組んでおり,「ふくひびき」変異体から有望系統として,「ふ A337-1」および「ふ A807」が作出され,現地でもその低吸収性が確認された(後藤ら 2017a,2017b;近藤 2017).

飼養家畜のふん尿を堆肥等の形態で自らの草地・飼料畑に適切に還元することは,含まれる肥料成分が飼料生産に有効に活用され,経営・物質循環の観点からも有益である.しかしながら,原発事故以降は汚染された堆肥の還元による影響への懸念から,堆肥利用が進みにくい事態も見られる.そこで,圃場への堆肥還元による作物中のRCs 濃度への影響について検討された.

上述した堆肥連用下の飼料用トウモロコシ─イタリアンライグラス二毛作栽培において(原田 2013a,原田ら 2013b,Harada et al. 2015),RCs 濃度が 108 Bq/kg の堆肥を施用した結果,堆肥に含まれるカリによる移行低減効果が大きいため,RCs 含有堆肥の施用による影響は認められなかった.さらに暫定許容値を超える 4,000Bq/kg 程度の RCs 含有堆肥を還元し,飼料用トウモロコシを栽培した場合でも,堆肥中の RCs が土壌に含まれる RCs より移行しやすいという結果は得られなかった(原田ら 2013d).同様の結果は,栃木県による,飼料用トウモロコシとイタリアンライグラスを用いた圃場試験でも得られた(栃木県畜産酪農研究センター 2013a,2013b).これらの結果は,堆肥がカリ成分を多く含有していることが関係していると考えられる.さらに,汚染牧草のすき込み投入によっても,トウモロコシや牧草に含まれる RCs 濃度増加は限定的,とする結果が得られている(家畜改良センター 2012,天羽ら 2013).以上のことから,汚染堆肥や汚染牧草のすき込み施用は,土壌中の放射性 Cs 濃度を多少高める可能性はあるが,飼料作物中の RCs 濃度にはほとんど影響がないといえる.

同じ有機物であっても,すき込み施用ではなく,永年草地に表面施用された場合の牧草中の RCs 濃度への影響についても検討された.草地更新時に約 500 Bq/kg(現物)の汚染牧草由来の堆肥を 10 t/10 a すき込み,利用1年目にはRCs 濃度が同レベルの堆肥を 3 t/10 a 表面施用して牧草を栽培した結果,堆肥施用後および以降の年次の各刈取草中の RCs 濃度は,堆肥未施用区に比べ,2 Bq/kg 程度の増に留まった(鶴田ら 2017).早春に暫定許容値を大きく超える約 3,600 Bq/kg の汚染堆肥(3 t/10 a)を表面施用した場合は,施用後の 1 番,2 番草で約 20 Bq/kg のRCs 濃度となり,未施用区の 5 倍程度の濃度となった(下田ら 2017b).

また,農研機構では宮城県登米市との協定研究において,RCs 汚染牧草等を牛ふん堆肥化処理の副資材として活用する方法について検討した.堆肥製造方法や製造過程での作業環境について,空間線量率や発生する粉じん中の RCs 濃度について調査したが,作業前後の空間線量率に変動はなく,粉じんからRCs は検出されなかった(農研機構 2019a).この生産された堆肥(400 Bq/kg以下)をすき込み利用(2 ~ 4 t/10 a)した牧草栽培試験が登米市によって実施された.検出された牧草中の RCs 濃度は最大で約20 Bq/kg であったが,土壌混入が原因と特定され,「国が定める肥料等の暫定許容値(400 Bq/kg)以下の汚染牧草等を定量(10 a 当たり2 t,3 t,4 t)草地に施用しても,生産された牧草中の RCs 濃度は飼料中の暫定許容値(100 Bq/ ㎏)を大幅に下回ることが検証できた」(報告書より引用)と結論されている(宮城県登米市 2019).

堆肥中の RCs 濃度の暫定許容値は,畜産農家が自らの飼料畑・草地に還元するなどの場合を除いて,400 Bq/kg と定められている.上記の結果から,高濃度に汚染された堆肥についてはすき込んで,土壌とよく混和させて利用する,表面施用の場合は暫定許容値以下の堆肥を利用することが,汚染堆肥利用において望ましい,と考えられる.

水田畦畔や法面等に自生している草本(以下,「畦畔草」という.)の飼料利用は,小規模な繁殖農家等で日常的に行われており,畦畔草は経営的にも重要な飼料資源である.農研機構では,この畦畔草利用に関しての調査を実施した.詳しくは,震災復興特集号の別稿(好野 2021)を参照されたい.

肉用牛肥育にとって,稲わらは重要な粗飼料である.特に仕上げ期においては牧草に含まれるカロチノイドの影響により,脂肪が黄色化するのを避けるため,給与粗飼料は稲わらのみとなる場合が多い.また,肥育専業農家では,土地基盤を持たない場合も多く,そうした農家は購入粗飼料に依存しているため,遠隔地であっても,定時・定量確保が可能な稲わら取扱業者等との取引を重視した営農を行っている.

原発事故の影響で,事故当年(2011 年)の 7 月に牛肉から暫定規制値を上回る RCs が検出された.汚染原因は,原発事故以前に収穫して水田に存置,もしくは原発事故後に収穫された汚染された稲わらを給餌したことである.事故直後に,屋内保管飼料の利用をするよう通達は出されてはいたが,畜産農家以外にまでは周知が徹底されず,汚染された飼料用稲わらが流通し,給与された(農林水産省 2011).

稲わらが屋外に長期に放置された後,収穫されるのは理由がある.サイレージ化する場合を除き,水分は 15% 以下に調製するため,圃場で十分に乾燥させる必要がある.また,その過程で稲わらに含まれるカロチノイド(ベータカロチン)を落として脱色させることで,脂肪の着色を避け,ビタミンコントロール可能な肥育牛向けの飼料とするためである.地域によっては,稲わら由来による肝てつ(肝臓に寄生する吸虫の一種)の感染リスクが高い場合があり,その予防のためにできるだけ長く,乾燥状態で保管したものの利用が推奨されている.

栃木県畜産酪農研究センターの調査では,稲わらの放置期間が長くなると,稲わら中の RCs 濃度が高くなるとの結果がでている(栃木県 2013).そのため,長期間水田に放置された稲わらは,降雨,降雪等の影響で土壌付着や土壌中の RCs を吸着することが懸念されることから,可能な限り早い時期に収集すること,また,収穫作業時の土壌混入を防ぐために,レーキ・べーラ等のピックアップ爪を地面に接しないようにすることが重要である.

飼料生産は草地,畑,水田等,様々な生産基盤で行われ,取り扱う作物や土壌条件等が全く異なる.そのため,検討すべき要因が多く,未解決の課題もある.特に,不耕起で長期利用される草地では,経年的に土壌や牧草の状態が変化することに加え,様々な立地条件や維持管理の違いが,牧草への RCs 移行にも影響を与えている.そのため,草地に対しては,諸条件を踏まえ,長期利用を前提とした RCs 移行低減技術の検討が必要である.今後も自給飼料生産に基づく畜産経営の安定化にむけて,着実に研究を進める必要がある.

本稿では,農研機構が中心となって得られた成果を主に紹介してきたが,これらはともに現地調査や対策技術開発に取り組んできた,(独)家畜改良センター,関係する県・市町村の行政や公設試(岩手県農業研究センター畜産研究所,宮城県畜産試験場,福島県農業総合センター,福島県農業総合センター畜産研究所,栃木県畜産酪農研究センター)の担当者各位からの多大なご協力があってこそ,得られた成果であることは特筆したい.関係各位には厚く御礼を申し上げる.

開示すべき利益相反はない.