2023 年 2023 巻 16 号 p. 1-13

2023 年 2023 巻 16 号 p. 1-13

小麦「さとのそら」に対する窒素追肥の効果を,茨城県南部において 4 年度 (2016 年播種~2019 年播種) にわたって検討した.異なる前作物 (水稲,大豆など) を栽培した後,11 月下旬に小麦を播種した.追肥は硫安で施用し,1) 対照,2) 標準,3) 改善 1,4) 改善 2 の 4 処理を設けた.1) 対照では追肥を行なわず,2) 標準では 2 月末に窒素を 4 g/m2 施用した.3) 改善 1 は 1 月末と 2 月末に,4) 改善 2 は 2 月末と 3 月末に窒素を 4 g/m2 施用した.追肥によって子実収量,子実タンパク質含有率,子実窒素吸収量が増加した.しかし,同じ追肥処理でも,子実窒素吸収量は前作物によって変動した.大豆後小麦では,常に水稲後小麦より子実窒素吸収量が増加した.小麦は,肥料と土壌からほぼ半分ずつ窒素を吸収すると考えられるため,この子実窒素吸収量の変動は,土壌から吸収する窒素に影響されたと考えられた.今回,小麦が土壌から吸収した窒素は,主に土壌中の有機物 (有機態窒素) から無機化した窒素と考えられた.

Using wheat (Triticum aestivum L.) variety "Sato-no-sora", the effects of nitrogen topdressing were examined in southern part of Ibaraki prefecture. The experiments were conducted in 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. After cultivation of different crops (paddy rice (Oryza sativa L.), soybean (Glycine max Merr.) etc.), wheat was sowed at late November. Four topdressing treatments, which were 1) control, 2) standard, 3) improvement 1, and 4) improvement 2, were conducted. In 1) control plots, nitrogen was not applied as topdressing. In 2) standard plots, 4 g/m2 nitrogen was applied at late February. In 3) improvement 1 plots, 4 g/m2 nitrogen was applied at late January and late February. In 4) improvement 2 plots, 4 g/m2 nitrogen was applied at late February and late March. As topdressing, ammonium sulfate was applied. By topdressing, grain yield and grain protein percentage increased, and nitrogen uptake by grain, which is estimated by yield and protein percentage, increased. However, in the same topdressing treatment, nitrogen uptake by grain varied with preceding crops. Nitrogen uptake by grain increased in wheat after soybean in comparison with wheat after paddy rice. Probably wheat absorbs approximately 50 % of nitrogen from fertilizer, and it absorbs rest from soil. Therefore, it is suggested that the variation of nitrogen uptake by grain was influenced by the nitrogen uptake from soil. In this result, much of nitrogen uptake from soil probably consists of the nitrogen mineralized from organic matter (organic nitrogen).

小麦 (Triticum aestivum L.) は,大豆 (Glycine max Merr.) とともに水田転換畑における重要な畑作物であり,水稲 (Oryza sativa L.) 後に広く作付けされている.しかし,農林水産省の食糧需給表 (2019 年度) によれば,小麦の国内流通量が約 632 万 t であるのに対し,国内生産量は約 104 万 t と少ない.また,同じく作物統計 (2019 年度) によれば,国産小麦の約 65 %は北海道産が占めている.従って,都府県産小麦の生産量,子実収量を増加させることは,小麦の安定供給のために重要である.

小麦栽培では,品質を安定させることも重要である.現在の小麦の価格は等級 (外観品質,夾雑物の量などから決定) によって決定される一方で、経営安定資金等の助成金は品質ランク区分 (子実の容積重,タンパク質含有率,灰分含有率,フォーリングナンバーから決定) を元に交付額が算定される.ランク区分は A~D に区分され,上記 4 項目のうち,一つでも許容値の範囲外の値があった場合は C ランク以下となり,その小麦に対する交付金が減額される.2021 年度のめん用小麦 (低アミロース小麦を除く) における許容値は,タンパク質含有率 8.5~12.5 %,灰分 1.65 %以下,フォーリングナンバー 200 以上である (容積重は許容値なし).

それらの 4 項目の中でも,タンパク質含有率は,小麦粉の加工適性に大きく影響する (長尾 1995a) ため,重要な品質項目である.既に述べたように,子実タンパク質含有率 8.5 %以下の小麦は C~D ランクとなるが,転換畑で栽培される小麦は,一般的に子実タンパク質含有率が低い (島崎ら 2016).従って,小麦栽培の収益性を向上させるためには,子実収量を増加させるだけでなく,子実タンパク質含有率を許容値の範囲内に制御することが重要となる.

小麦の子実タンパク質含有率は,窒素含有率に数 5.7 を乗算することで算出される (長尾 1995b).従って,作物体の窒素吸収量を増加させることで,子実収量を確保し,高い子実タンパク質含有率を得ることができると考えられる.国内で検討されている窒素追肥 (石丸ら 2016;木村ら 2001;倉井ら 1998;水田ら 2019;新良,西宗 1998;島崎ら 2016;下野 1985;高山ら 2004;建部ら 2006;渡邊ら 2016;山本ら 1991;山根ら 1992) は,そのための技術として有効と考えられる.

下野 (1985) は北海道の「ホロシリコムギ」について,越冬後の生育を再開する時期 (北海道では起生期と呼称) の窒素追肥は子実収量,穂数を大きく増加させること,穂数が充分に確保されている条件でも,止葉期の窒素追肥は一穂粒数を,出穂期の窒素追肥は千粒重を増加させることを報告した.出穂期追肥は子実収量を大きく増加させるわけではない (下野 1985) が,倒伏の危険性も少ない (倉井ら 1998) ため,「農林 61 号」など倒伏しやすい品種 (木村ら 2001,高山ら 2004),パン用小麦など多量の窒素吸収が必要な品種 (島崎ら 2016,建部ら 2006) で検討されている.また,従来の施肥処理より窒素施肥量を増加させ,越冬後に複数回追肥を行う後期重点施肥も検討されている (渡邊ら 2016).

以上のような追肥の効果は,北海道の畑作地帯 (新良,西宗 1998;下野 1985),あるいは本州以南の水田転換畑 (石丸ら 2016,木村ら 2001,倉井ら 1998,水田ら 2019,渡邊ら 2016,山本ら 1991,山根ら 1992) で検討された例が多い.水田転換畑では水稲後 (転換初年目) に比べ,大豆後 (転換 2 年目以降) で小麦の初期生育が旺盛になり (石塚ら 2005),窒素吸収量 (原ら 2005),子実収量 (澤田ら 2019),子実タンパク質含有率 (澤田ら 2019,山本ら 1991) が増加する.ただ,追肥の効果が前作物によって異なるかどうかを検討した例は少ない.

近年,関東地方では「農林 61 号」にかわって,「さとのそら」 (高橋ら 2010) が普及している.「さとのそら」は倒伏しにくく(高橋ら 2010),穂数の増加によって子実収量が大きく増加する品種である (大澤ら 2012).従って,「さとのそら」では,出穂期などの生育後期の追肥よりも,穂数,子実収量に高い効果を示す生育中期までの追肥が適している可能性がある.その際,多量の窒素を施用することによって,子実タンパク質含有率も向上する可能性がある.

ここでは,茨城県南部において,「さとのそら」に対する追肥の効果が,水稲後,大豆後などの前作物によって異なるかどうかを,4 播種年度にわたって検討した.

1. 試験圃場

農研機構谷和原水田圃場 (茨城県つくばみらい市) において,2009 年に地下水位制御システム「FOEAS」 (藤森 2007) を施工した 90 × 60 m の圃場 (4-1 圃場と呼称) で試験を行った.4-1 圃場は,畦畔で 4 区画 (90 × 12 m) に区切ってあり,各区画に 1 本ずつ,暗渠が長辺方向に施工されている.4-1 圃場の作付け体系は,2015 年まで水稲→小麦→大豆→大麦 (Hordeum vulgare L.) の 2 年 4 作体系であった.

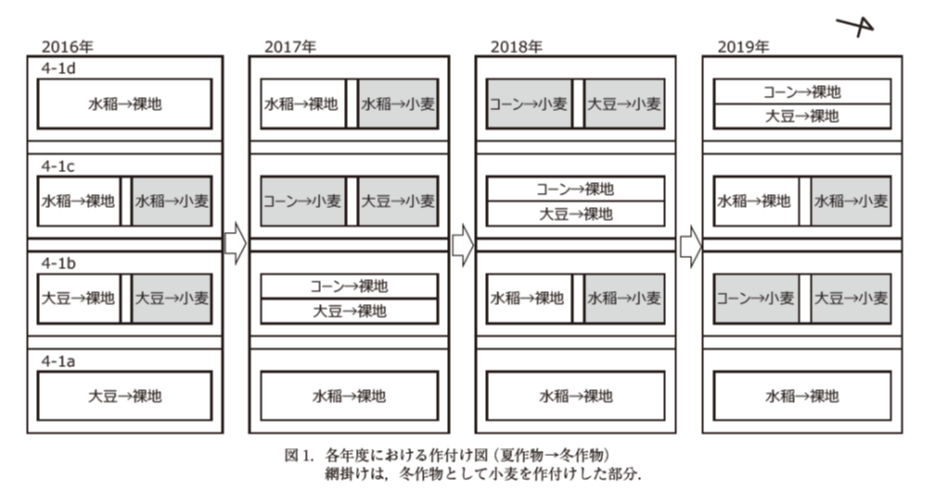

2016 年に作付け順序を変更し,東側 1 区画 (4-1a) は水稲連作,その他 3 区画 (4-1b, c, d) は水稲→小麦→大豆→小麦,または水稲→裸地→トウモロコシ (Zea mays L.) →小麦の作付け順序で栽培した (図 1).なお,水稲は不耕起播種機で乾田直播し,代かきを行わずに栽培した.また,図表中では,トウモロコシはコーンと表記した.ここでは,2016 年播種から 2019 年播種までの間,小麦品種「さとのそら」を栽培した結果を報告する.

各年度とも,前作物としての大豆は北側約 32 m,トウモロコシは南側約 32 m に栽培した.前作物の窒素施用量は水稲で 8~16 g/m2,トウモロコシで 10~14 g/m2 であったが,大豆は無肥料で栽培した.いずれの前作物においても,ロータリーで約 15 cm の深さに耕うんし,テーラーに取り付けたタイヤローラーで土壌を鎮圧した後,小麦を播種した.

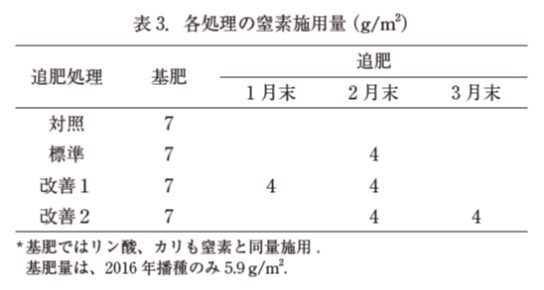

播種作業は 11 月下旬を目途に行った.不耕起播種機 NSV600B (松山株式会社) を使用し,条間は 30 cm,播種量は 8~10 g/m2 とした.基肥は高度化成肥料 (N : P2O5 : K2O= 14 : 14 : 14) で,窒素 7 g/m2 を播種条近傍の土壌表面に条施用した.なお,2016 年播種のみは,基肥窒素施用量を 5.9 g/m2 とした.

分析用土壌は,2017 年播種小麦の栽培前に採取し,分析は「みらい蔵:https://mirai-zou.co.jp/」に依頼した.アンモニア態窒素,硝酸態窒素,交換性カリはイオンクロマトグラフ,可給態リン酸は Truog 法,可給態窒素は熱水抽出法で測定した.有効態リン酸は水稲後,大豆後で約 9.0 mg/100 g 乾土であったが,トウモロコシ後では 6.8 mg/100 g 乾土であった.交換性カリは,水稲後で 17.1 mg/100 g 乾土であったのに対し,大豆後で 29.5 mg/100 g 乾土,トウモロコシ後で 36.6 mg/100 g 乾土であった.窒素は硝酸態窒素,無機態窒素計 (硝酸態窒素とアンモニア態窒素の合計),可給態窒素を示した (表 1).土壌から無機化する窒素と高い相関を示す熱水抽出窒素 (赤塚,坂柳 1964,表 1では可給態窒素と表記) は,無機態窒素よりも高い値を示した.ただ,窒素の各値が前作物によって大きく異なることはなかった.

2. 各年度の処理内容

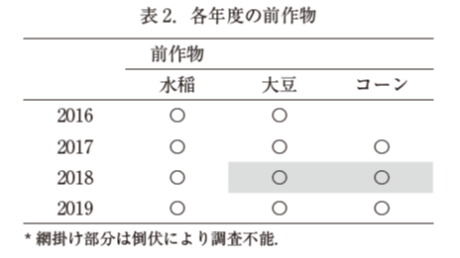

各播種年度における前作物を,表 2 に示した.水稲,大豆,トウモロコシ後で小麦を栽培したが,2016 年にはトウモロコシ後小麦は栽培しなかった.また,2018 年は大豆,トウモロコシ後の小麦で倒伏が著しかったため、それらの処理では収量調査を行えなかった.

追肥処理は,対照 (無追肥),標準 (2 月追肥),改善 1 (1 月+2 月追肥),改善 2 (2 月+ 3 月追肥)の 4 処理とし(表 3),前作物が異なる各区画に対し,乱塊法 2 反復 (1 区面積 4 m × 3.6 m 以上) で配置した.追肥時期は各月の下旬を目途とし(表 4),窒素施用量 4 g/m2 に相当する硫安を手で散布した.実際の作業日は,年度によって若干異なった (表 4).

3. 測定項目

各区の中庸な地点から,1.2 × 1.5 m (1.8 m2) の小麦を地際付近から刈り取った.刈り取り日は,2016 年播種で 6 月 6 日,2017 年播種で 6 月 7 日,2018 年播種で 6 月 11 日,2019 年播種で 6 月 3 日であった.

穂数調査は,すべての穂を計数した.その後,脱穀,とうみがけを行い,子実の重量を測定した.千粒重は 1 区に対し 2 反復,子実約 10 g の乾物重と粒数から算出した.また,子実重測定時に子実水分を穀粒水分計 (ケット科学研究所ライスタ f ) で測定した.品質測定値を表示するための水分 (農林水産技術会議事務局 1968) にあわせ,子実重,千粒重は水分 13.5 %に換算した.また,稈長は,収穫調査地点付近から無作為に採取した 20 本の穂について計測した.

子実タンパク質含有率 (図表中ではタンパク質と表記) は,FOSS 社 Infratec1241 で近赤外線法による値を計測し,水分 13.5 %に換算した値を示した.小麦子実のタンパク質含有率は,窒素含有率に換算係数 5.7 を乗算して算出される (長尾 1995b) ため,上記の測定値を 5.7 で除算することで子実の窒素含有率を推定できる.子実のタンパク質含有率と収量から,子実窒素吸収量を以下の式に従って算出した.

子実窒素吸収量 (g/m2)=子実収量 (g/m2) × (子実タンパク質含有率 (%) ÷ 5.7) ÷ 100

4. 統計解析

年度,前作物ごとに,追肥を要因とする分散分析を行い,平均値,有意性,および,差が有意な場合にはステューデント化した範囲を用いた最小有意差 (応用統計ハンドブック編集委員会 1986) を算出した.

収量構成要素と子実収量の関係について,マイクロソフトエクセルを使用して回帰式,および相関係数を算出した.その際,相関係数の有意性も算出した (応用統計ハンドブック編集委員会 1986).子実収量と子実タンパク質含有率の関係についても同様の処理を行ったが,回帰直線,相関係数は年度ごとに示した.

1. 子実収量,収量構成要素

1) 子実収量

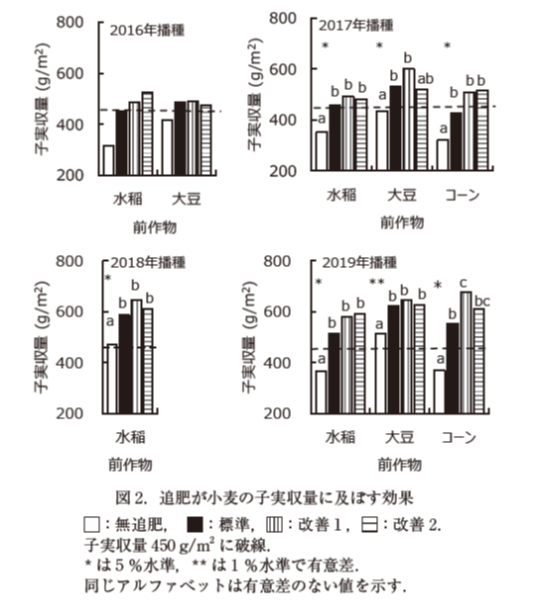

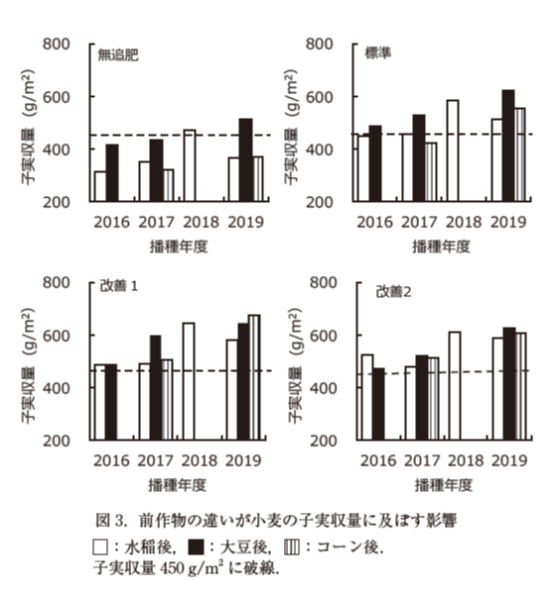

子実収量に対する追肥の効果 (図 2) と,追肥の効果に対する年度,前作物の影響 (図 3) を示した.図 のアスタリスクは有意性を示し,同じアルファベットは有意差のないデータを示す.他の項目に対しても,統計解析結果は同様の方法で示した.また,両図とも,試験当時の小麦の目標子実収量 450 g/m2 を破線で示した.

子実収量は 314~676 g/m2 の範囲にあり,追肥によって増加する傾向を示した.子実収量では,2016 年播種以外のすべての場合に追肥の効果が有意であった (図 2).有意差は,主に無追肥と他の処理の間で認められ,ほとんどの場合,無追肥の子実収量は 450 g/m2 以下,追肥を行った区の子実収量は 450 g/m2 以上となった.

前作物の影響では,大豆後の値が高い傾向があった (図 3).全年度の値を示せたのは水稲後のみであったが,水稲後では 2018 年播種の値が高い傾向があった.

2) 収量構成要素

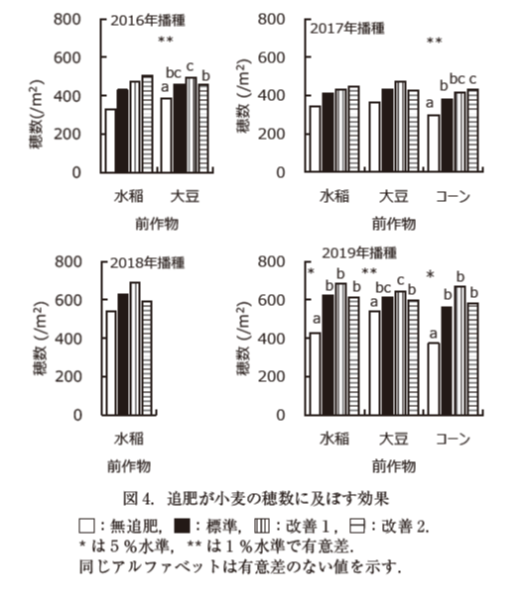

収量構成要素 (穂数,一穂粒数,千粒重) に対する追肥の効果を図 4~6 に示した.穂数は 297~693 本 / m2 の範囲にあり,追肥によって増加する傾向があった (図 4).穂数の有意差は,主として無追肥と他の処理の間で認められた.

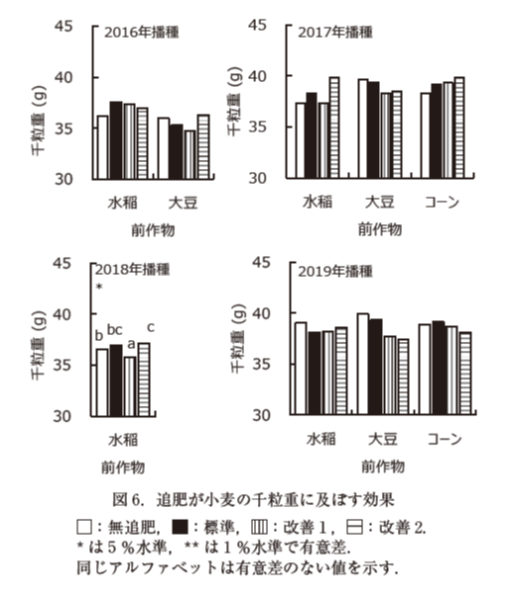

一穂粒数は 21.6~33.4 粒 / 穂 (図 5),千粒重は 34.7~39.9 g (図 6) の範囲にあった.これらの形質の変動幅は,穂数に比べると小さかった.一穂粒数は追肥によって増加する場合が多かったが,千粒重は,追肥によって常に増加するわけではなかった.一穂粒数,千粒重とも,有意差は 2018 年播種の水稲後で認められた.

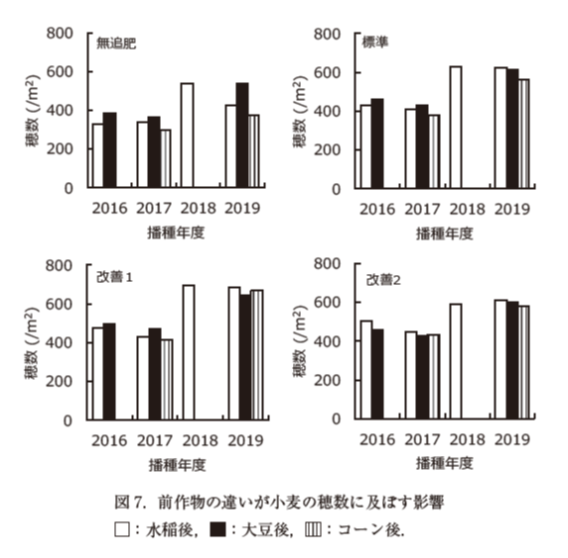

収量構成要素に対する年度,前作物の影響は,変動幅の大きかった穂数について示した (図 7).前作物による差は子実収量よりも不明瞭であったが,無追肥では大豆後の値がやや高くなった.年度についてみると,2018~2019 年播種の値が高い傾向を示した.子実収量は穂数と有意な正の相関を示した (図 8)が,一穂粒数,千粒重とは有意な相関を示さなかった (データ省略).

2. 子実のタンパク質含有率・窒素吸収量

1) 子実タンパク質含有率

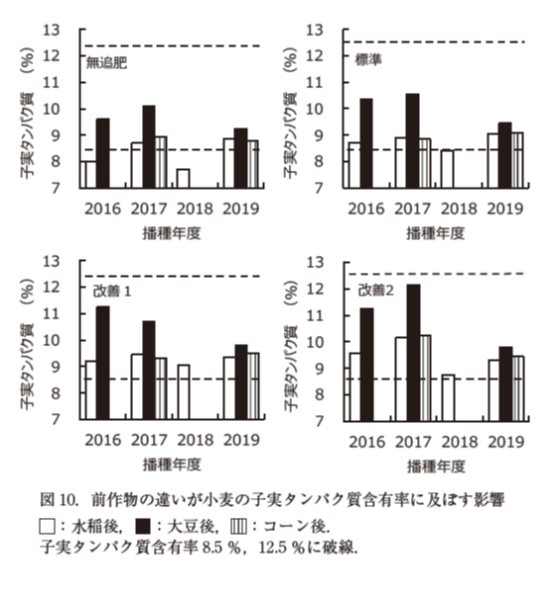

子実タンパク質含有率に対する追肥の効果 (図 9),年度,前作物の影響 (図 10) を示した.どちらの図にも,めん用小麦の許容値 8.5 %,12.5 %を破線で示した.子実タンパク質含有率は 7.7~12.2 %の範囲にあり,追肥を行った区の子実タンパク質含有率は,無追肥に対して高い傾向があった.追肥による有意差は,2017,2018 年播種の水稲後のみで認められた(図 9).追肥による子実タンパク質含有率の増加は 2016,2017 年播種で著しかったが,この両年は追肥による子実収量の増加がわずかな年度であった (図 2).

年度,前作物の影響では,常に大豆後の値が水稲後よりも高くなった (図 10).しかし,トウモロコシ後の値は,ほぼ水稲後と同程度であった.

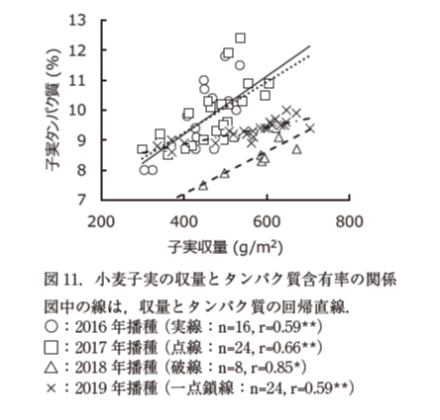

子実収量と子実タンパク質含有率の関係を検討したところ,両者は緩やかな正の相関を示した (図 11).それらのデータを年度で区分したところ,いずれの年度においても両者は有意な正の相関を示した.ただ,両者の回帰直線は,年度によって異なった.

2) 子実窒素吸収量

子実窒素吸収量に対する追肥の効果 (図 12),年度,前作物の影響 (図 13) を示した.子実窒素吸収量は 4.4~11.3 g/m2 の範囲にあり,追肥によって増加する傾向を示した (図 12).有意差も多くの場合に認められ,主に無追肥と標準の値が有意に異なった.子実窒素吸収量は子実収量 (図 2),子実タンパク質含有率 (図 9) と比べ,年度による変動はわずかであった.

年度,前作物の影響では,各追肥処理における窒素施肥量を破線で示した (図 13).なお,2016 年播種では基肥窒素量が少なかったため,破線の位置は他の年度より低くなった.無追肥の子実窒素吸収量は窒素施肥量とほぼ同等の値であったが,窒素施肥量が多くなるほど,子実窒素吸収量と窒素施肥量の差は著しくなった.前作物による相違では,大豆後で水稲後より高い傾向があったが,トウモロコシ後の値は,水稲後と同程度の場合が多かった.

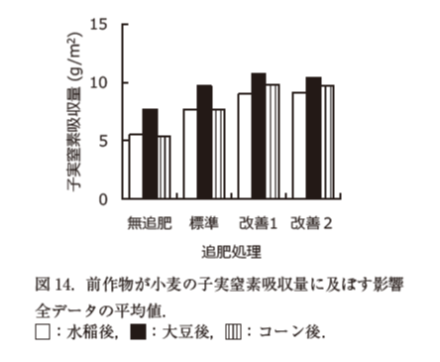

図 13 の傾向を確認するため,子実窒素吸収量の平均値を前作物ごと (図 14),年度ごと (図 15) に示した.どちらの図でも,追肥量が多くなるほど,子実窒素吸収量は増加する傾向を示し,窒素施肥量が同じ改善 1 と改善 2 の間では,明瞭な相違はみられなかった.前作物について見ると,大豆後は常に水稲後よりも高い値を示した (図 14).トウモロコシ後は,無追肥,標準で水稲後と同程度の値を示し,改善 1,2 で水稲後よりもやや高い値を示した.

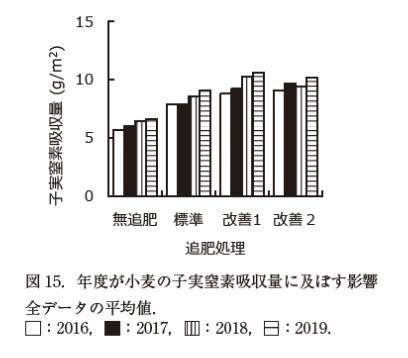

年度では,前作物ほど明瞭な差はみられなかった (図 15) が,2019 年播種の値は,常にそれ以前の年度よりも高い傾向を示した.

4 播種年度にわたり,茨城県つくばみらい市で 11 月下旬に播種した小麦品種「さとのそら」に対する追肥 (1~3 月に施用) の効果を検討した.ほとんどの場合,追肥によって子実収量,穂数,子実のタンパク質含有率・窒素吸収量が増加した.しかし,それらの値は前作物,年度によって異なる場合があった.前作物について見ると,水稲後に比べ,大豆後で子実の収量,タンパク質含有率,窒素吸収量が高い値を示した.

以下,追肥の効果を,1) 子実収量,収量構成要素,2) 子実のタンパク質含有率・窒素吸収量に着目して考察する.子実収量,収量構成要素に対する追肥の効果については多くの知見があるが,子実のタンパク質含有率・窒素吸収量に対する知見は比較的少ない.また,3) 2018 年播種で倒伏が見られた要因についても考察する.

1. 子実収量,収量構成要素に対する追肥の効果

1) 生育時期と追肥時期

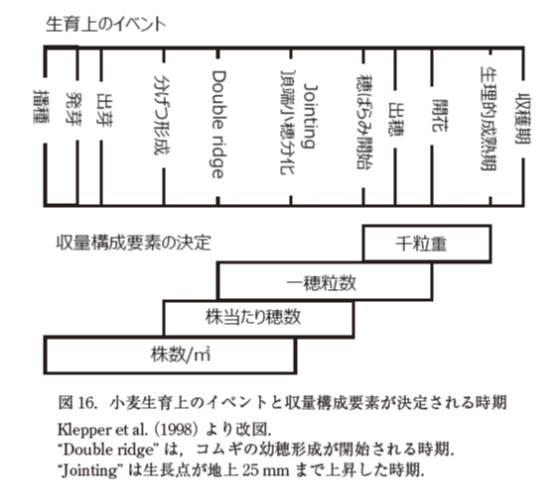

追肥の効果についての考察に先立ち,小麦の生育時期と収量構成要素が決まる時期について,Klepper et al. (1998) の図に従って記述する (図 16).小麦の生育は播種→発芽→出芽から分げつ形成へと進み,Double Ridge で幼穂形成が開始される.以後,頂端小穂 (Terminal Spikelet:穂の最上部の小穂で,他の小穂と直角方向に着生) 分化までが,小穂が分化する時期である.頂端小穂分化期は,Jointing (稈が伸長し,幼穂が地上 25 mm 程度まで上昇した時期) とほぼ同時であり (McMaster 1997),Jointing は外見から幼穂分化時期を推定できるほぼ唯一の時期である.Jointing は Zadoks の生育ステージの 31~32 に相当する (Zadoks et al. 1974).以後,幼穂では各小穂に小花が分化し,外見的には穂ばらみ→出穂→開花と生育が進む.開花~生理的成熟期 (Physiological Maturity:子実の乾物増加が停止する時期) が登熟期間であるが,生理的成熟期の子実水分は 40 %程度である (松崎,豊田 1997).その後,子実水分は 30 %程度まで低下し,収穫期となる.

生育の進行に伴い,株数,株あたり穂数,一穂粒数,千粒重の順に収量構成要素が決定される (Klepper et al. 1998).すなわち,収量構成要素は穂数 (株数 × 株あたり穂数),一穂粒数,千粒重の順番に決定され,穂数は播種~穂ばらみ期,一穂粒数は Jointing~開花期,千粒重は穂ばらみ期~生理的成熟期に決定されると考えられる (図 16).

北海道の「ホロシリコムギ」では,起生期追肥では穂数が,止葉期追肥では一穂粒数が,出穂期追肥では千粒重が増加する (下野 1985).この場合,起生期は Jointing の前の時期に,止葉期は穂ばらみ期の前の時期に相当すると考えられ,下野 (1985) の結果は Klepper et al. (1998)の考え方と良く一致すると考えられた.

2) 今回の結果における追肥の効果

茨城県における「農林 61 号」に対する追肥時期としては,幼穂形成期 (2 月下旬) が最適であるが,地力の低い圃場では最高分げつ期 (3 月下旬) にも追肥を行う必要がある (山根ら 1992).その際,2 月下旬の追肥量は 4 g/m2,3 月下旬の追肥量は 2 g/m2 が適当である (山根ら 1992).

今回,1 月下旬,2 月下旬,3 月下旬に追肥を行ったが,2 月下旬は幼穂形成期,3 月下旬は最高分げつ期に相当する (山根ら 1992).すなわち,今回検討した追肥時期は,図 16 において,主に穂数を増加させる時期に相当した.

「さとのそら」は,従来の北関東の主要品種である「農林 61 号」に比べ出穂,成熟が早く,倒伏しにくく,多収であり,病害耐性にも優れる (高橋ら 2010).「さとのそら」は穂数を確保しやすい品種であり,「さとのそら」の子実収量は穂数に大きく依存する (大澤ら 2012).今回の結果では,追肥によって子実収量が増加し,子実収量は穂数と有意な正の相関を示した (図 8).これらのことから,今回の「さとのそら」に対する追肥は,穂数を増加させることによって,子実収量を増加させたと考えられた.

2.子実のタンパク質含有率・窒素吸収量に対する追肥の効果

今回,追肥によって子実のタンパク質含有率・窒素吸収量が増加した.また,子実の収量とタンパク質含有率の関係を検討したところ,両者は年度内で有意な正の相関を示した (図 11).窒素施肥量が同程度あれば,子実の収量とタンパク質含有率は負の相関を示す (渡辺ら 2003) が,今回は追肥量が 0~8 g/m2 と大きく変動したため,同一年度内で子実の収量とタンパク質含有率は正の相関を示したと考えられた.従って,子実の収量とタンパク質含有率,およびこれらから算出される子実窒素吸収量は,追肥によって増加すると考えられた.

追肥による値の増加は,子実収量では 2018~2019 年播種 (図 2),子実タンパク質含有率では 2016~2017 年播種 (図 9) に著しかったが,子実窒素吸収量の年度間差はわずかだった (図 12).従って,子実窒素吸収量は追肥の効果を検討するために適当な項目と考えられた.以下,子実窒素吸収量に注目し,追肥の効果を考察する.

子実窒素吸収量は追肥量の増加にともなって増加したが,その値は年度,前作物によって異なり,特に大豆後と水稲後の子実窒素吸収量の相違は顕著であった (図 14).以下,1) 子実窒素吸収量を変動させた要因,2) 大豆後で子実窒素吸収量が増加した原因について考察する.

1) 子実窒素吸収量を変動させた要因

子実窒素吸収量に占める窒素施肥量の割合 (Recovery Efficiency of N : REN) は,窒素施用量などの試験条件によって大きく変動する (Ladha et al. 2005) が,世界的な平均値は小麦で 0.48,水稲で 0.36,トウモロコシで 0.56 である (Ladha et al. 2020).すなわち,これらの作物は,窒素の半分程度を肥料から,残りの半分程度を土壌から吸収すると考えられる.日本でも,小麦子実の窒素吸収量の 40~60 %は土壌に由来することが報告されている (石丸ら 2016;新良,西宗 1998).今回,追肥の効果が前作物,年度によって変動したことは,小麦が土壌から吸収した窒素の量が前作物,年度によって異なったことを意味する.

土壌中における窒素の挙動を図 17 に示した.土壌中には有機態窒素と無機態窒素が存在するが,施肥窒素は主に無機態,すなわち,アンモニア態や硝酸態で施用される.畑土壌では酸素が充分にあるため,アンモニア態窒素は硝酸態窒素に酸化され,硝酸態窒素が無機態窒素の主要な形態となる.しかし,硝酸態窒素は陰イオンであるため,土壌粒子に吸着されず,多雨時に雨水とともに下層へ流亡する (松﨑 2021).従って,日本のような多雨地帯では,肥料窒素を多量に施用しても,作物が利用できる窒素量は少ない場合がある.

有機態窒素は土壌中の窒素の大部分を占め (Li et al. 2013),有機物,土壌微生物などに含まれる.土壌有機物の C/N 比が低い場合,窒素の無機化 (Mineralization),すなわち,土壌微生物が土壌有機物を分解する際にアンモニア態窒素が放出される現象が起こる (松﨑 2021).土壌有機物から無機化される窒素は,地力窒素,可給態窒素などと呼ばれ,作物生産に重要な働きをする (松﨑 2021).

以上のように,作物が土壌から吸収する窒素としては,1) 硝酸態窒素,2) 有機物から無機化される窒素が考えられる.北海道の小麦作では,熱水抽出窒素 (渡辺ら 2003) だけでなく,硝酸態窒素 (佐藤ら 2008) を考慮して施肥量を決定する必要がある.アメリカのトウモロコシの施肥方法 (34 州について検討) では、硝酸態窒素 (9 州) や,有機物から無機化される窒素と関連する土壌有機物量 (7 州) など考慮して窒素施肥量を決定する例がある (Morris et al. 2018).

しかし,硝酸態窒素は,降雨の多い地域では作物に利用されにくい.アメリカのトウモロコシ栽培で硝酸態窒素を考慮して施肥量を決定する州は,年間降水量が 640 mm 以下の地域に多い (Morris et al. 2018).また,北海道の小麦作では硝酸態窒素を考慮する必要がある (佐藤ら 2008) が,関東地方の秋播き小麦試験では,茎立ち期の硝酸態窒素は,窒素吸収量推定のための有効な情報とはならなかった (高橋,Anwar 2008).この原因の一つとして,北海道 (十勝,北見など) の年間降水量が 800 mm 程度なのに対し,関東地方では 1,300 mm 程度と多いことがあると考えられる.

今回の結果においても,土壌の硝酸態窒素濃度は 0~0.5 mg/100 g 乾土と,可給態窒素に比べて低い値であり (表 1),小麦が土壌から吸収した窒素は,主に土壌有機物から無機化した窒素と考えられた.以下,土壌有機物から無機化した窒素を地力窒素と呼称する.

2) 大豆後における子実窒素吸収量の増加

大豆後小麦では,水稲後に比較して窒素吸収量 (原ら 2005),子実収量 (澤田ら 2019),子実タンパク質含有率 (澤田ら 2019,山本ら 1991) が高い.これらの現象には,大豆後では水稲後より気相率が増加し,砕土率,苗立ちなどが向上することが影響すると考えられる (石塚ら 2005).すなわち,水稲後より大豆後で生育収量が良好なことは転換年次の影響であり,転換 2 年目以降に栽培する大豆後小麦では湿害 (高水分による酸素不足など) が発生しにくく,結果として子実窒素吸収量が増加すると考えられる.しかし,大豆後と同じく,湿害が発生しにくいと考えられる畑転換 2 年目に栽培したトウモロコシ後小麦は,水稲後と同程度の子実窒素吸収量を示す場合が多かった (図 13,14).このことは,大豆後小麦における子実窒素吸収量の増加が,転換年次以外の要因に影響されたことを示唆する.

Carpenter-Boggs et al. (2000) は,トウモロコシ連作に比べ,トウモロコシ-大豆輪作で地力窒素,トウモロコシの窒素吸収量が増加する傾向があることを示した.また,既に考察したように,小麦の窒素吸収量を変動させる要因として地力窒素が考えられた.今回,トウモロコシ後小麦と大豆後小麦で可給態窒素の値はほぼ同程度であった (表 1) が,可給態窒素 (この報告では熱水抽出窒素) は作物の窒素吸収量の 50 %程度を説明する (Curtin et al. 2006) とされているため,可給態窒素が同程度であっても,窒素吸収量が異なることはあると考えられた.以下,大豆栽培が後作物の窒素吸収量を増加させた可能性について,既往の文献を基に考察する。

大豆栽培が後作物の窒素吸収に影響する例としては,トウモロコシ-大豆体系における Soybean N Credit がある.トウモロコシ単作に対して,トウモロコシ-大豆体系では,より少ない施肥量でトウモロコシに対する最適生産量が得られる (Bergerou et al. 2004).Soybean N Credit では,施肥量が少ないほど,トウモロコシ-大豆輪作とトウモロコシ単作との収量差が大きくなる (図 18:Varvel and Wilhelm 2003).図 18 では,トウモロコシ-大豆輪作の無窒素区と同等の子実収量を得るためには,トウモロコシ連作区に対して窒素 6.5 g/m2 を施用する必要がある (Varvel and Wilhelm 2003).言い換えると,大豆との輪作によって,トウモロコシの窒素吸収量は 6 g/m2 程度増加すると考えられる.アメリカのトウモロコシ栽培では,一般的に Soybean N Credit は 3.3~5.6 g/m2 程度と見積もられる (Morris et al. 2018).Soybean N Credit の原因は,大豆根粒による窒素固定だけではないと考えられる (Bergerou et al. 2004).

大豆栽培によって,土壌からの炭素無機化量,窒素無機化量が増加する (Zhu and Cheng 2012).この現象は大豆根の分泌物が土壌有機物の分解に影響する Root Priming Effect (RPE) であり (Zhu and Cheng 2012),大豆栽培 (大豆根からの有機物の分泌) によって土壌微生物の活動が活発になり,その土壌微生物が根周辺の土壌有機物を分解することによって起こると考えられる (松﨑 2021).すなわち,大豆栽培が土壌有機物の分解を促進し,地力窒素の放出を増加させることが,Soybean N Credit や大豆後小麦の子実窒素吸収量増加の原因の一つであると考えられた.

3. 2018 年播種小麦の倒伏

今回検討した追肥窒素量 8 g/m2 は,山根ら (1992)の報告よりも多かったが,2018 年播種以外では倒伏は認められなかった.このことは,「さとのそら」が「農林 61 号」より倒伏しにくい品種である (高橋ら 2010) ことによると考えられた.

しかし,2018 年播種では,5 月 21 日の約 60 mm の降雨の後,無追肥であっても大豆後,トウモロコシ後でほぼ全面的に倒伏した.一方,倒伏しなかった水稲後では,他の年度より高い子実収量が得られた.以下,2018 年播種における倒伏の原因を考察する.

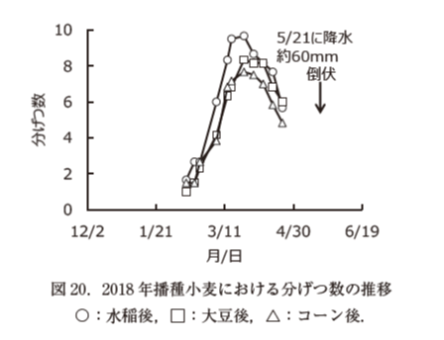

倒伏の原因として茎数の増加,長稈化が考えられる (小柳 2011) ため,それらの形質について検討した.2017 年以降,5 cm 間隔に間引いた個体について,1 週間おきに分げつ数を調査したところ,大豆後小麦の分げつ数は,2018 年播種で高く推移した (図 19).一方,2018 年播種の分げつ数は大豆後,トウモロコシ後よりも,倒伏が見られなかった水稲後で高く推移した (図 20).また,全年度について稈長を調査したが,2018 年播種の稈長が特に長いことはなかった (データ省略).

以上のように,2018 年播種では,分げつ数が多かったことが倒伏の一因となった可能性があったが,それ以外の要因も関与したと考えられた.小麦は窒素が過剰な条件で倒伏しやすい (渡辺ら 2003,山根ら 1992) が,水稲後の子実窒素吸収量は,他の年度に比べ 2018 年播種で高い傾向があった (図 13).すなわち,2018 年播種では,他の年度より地力窒素発現量,あるいは作物体の窒素吸収量が多くなり,このことが 2018 年播種の倒伏に影響した可能性があった.今回,子実窒素吸収量の年度間差は,比較的小さかった (図 12,13) が,倒伏により収穫できなかった場合も含めると,年度による子実窒素吸収量の変動も著しかった可能性があった.

今回の結果における子実窒素吸収量は大豆後>トウモロコシ後≧水稲後であったが,倒伏程度は大豆後,トウモロコシ後>水稲後であった.従って,2018 年播種における倒伏には,地力窒素以外の要因も影響したと考えられた.倒伏に影響した要因の一つとして,土壌の畑地化によって小麦の根張りが良くなり,それにともなって養分吸収が向上したことが考えられた.

今回,「さとのそら」に対して子実収量,穂数増加に効果のある追肥を行ったところ,それらの追肥によって子実のタンパク質含有率・窒素吸収量も増加した.しかし,追肥が子実窒素吸収量に及ぼす効果は,前作物などによって変動した.この現象は,小麦は窒素の半分程度を土壌から吸収すること,地力窒素 (土壌微生物によって土壌有機物から無機化する窒素) の量が前作物などによって変動することに由来したと考えられた.

大豆後で小麦の子実窒素吸収量が増加したことは,地力窒素が多く放出された (窒素無機化量が増加した) ためと考えられた.しかし,地力窒素の放出は土壌有機物の分解をともなうため,大豆栽培を繰り返すことによって,土壌有機物が減少する可能性がある (松﨑 2022).土壌微生物が生存するにはエネルギー源となる土壌有機物が必要であるため,土壌有機物が減少し過ぎると,窒素無機化量も低下する可能性がある.大豆後小麦では,土壌有機物の分解により子実窒素吸収量が増加するが,その効果を維持するためには,土壌有機物が減少し過ぎないよう,留意する必要があると考えられた.

本試験における圃場管理,収量調査には工藤 亮,三枝龍史,熊谷森生の各氏をはじめとする谷和原業務第1科 (現管理本部技術支援部中央技術支援センターつくば第3業務科) 諸氏にご協力いただいた.ここに記して謝意を表する.

著者は開示すべき利益相反はない.