Abstract

「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」は日印中間型超多収品種「ミズホチカラ」の多収性を取り入れる目的の交配から育成され,それぞれ平成26年,令和4年,平成29年に品種登録された品種である.「やまだわら」「えみだわら」は関東・北陸以西の地域に適し,「とよめき」はそれに加えて東北南部平坦地に適する.「えみだわら」は「やまだわら」より登熟に要する期間が短い.この3品種は耐倒伏性に優れており,多肥栽培によって多収となる.早植では70 kg/a以上,晩植でも60 kg/a前後の精玄米重を示し,一般主食用品種よりも明らかに多収である.玄米品質は「やまだわら」は良質とされる「朝の光」より劣り,「えみだわら」は「朝の光」と同程度で,「とよめき」は「コシヒカリ」より劣る.この3品種の炊飯米の物性は「コシヒカリ」と比較し,テンシプレッサーによる‘表層の硬さ’の値が高く,‘表層の付着量’が少ない.また食味官能試験においても「硬さ」が高く「粘り」が低い.このため,「べたつき」が少なく工場ライン炊飯に適するコメや,ピラフ,チャーハンなどに適するパラリとした食感のコメを求める外食・中食業者の需要に応えることができる.

Translated Abstract

The new rice cultivars ‘Yamadawara’, ‘Emidawara’, and ‘Toyomeki’, officially registered by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries in 2014, 2022, and 2017, respectively, have been introduced to exploit the high-yielding ability of ‘Mizuhochikara’, a Japonica-Indica intermediate cultivar. ‘Yamadawara’ and ‘Emidawara’ are suitable for cultivation in the Kanto and Hokuriku regions as well as southern and western areas, whereas ‘Toyomeki’ can be cultivated in these areas as well as flat areas in southern Tohoku. The ripening period of ‘Emidawara’ is shorter than that of ‘Yamadawara’. All three cultivars have high lodging tolerance, and high yields can be obtained by high-fertilizer cultivation. Brown rice yields exceed 70 kg/a when transplanted early and are around 60 kg/a even when transplanted late. These yields are clearly higher than those of common staple food cultivars. The grain quality of ‘Yamadawara’ is inferior to that of ‘Asanohikari’, while that of ‘Emidawara’ is roughly equivalent to that of ‘Asanohikari’. The grain quality of ‘Toyomeki’ is inferior to that of ‘Koshihikari’. In terms of the physical properties of the cooked rice, all three cultivars are harder and less sticky than ‘Koshihikari’. Therefore, these cultivars can meet the demands of food service providers, being less sticky and suitable for cooking on factory lines, or for preparing pilaf or fried rice.

緒言

国民の食生活の変化や人口減少,高齢化に伴い,主食用米の需要量は長期にわたって減少が続いており,これに伴って米価も長期的には下落する傾向となっている(農林水産省 2023a).政府は需要に応じた生産を重視し,麦や大豆などの畑作物への転換を促すとともに,加工用米,米粉用米,新市場開拓用(輸出用)米,飼料用米,WCS用稲の作付けを推進している.一方,主食用米の内訳をみると,全体の需要が減少する中でも,レストランなどの外食や,弁当,レトルト米飯などの中食としての米消費は増加し,すでに全体の約3割を占めるに至っている(農林水産省 2023b).しかし,価格面で激しい競争にさらされ,値ごろ感のある米を求める業者が多い外食・中食業界の需要と,高単価の家庭用米を志向する生産者が多い産地との間で需給のミスマッチが拡大している.低価格で取引される加工用米や外食・中食用米を作付けする場合,高い生産量で収入を確保することができなければ,生産者にとってメリットが乏しい.すなわち,これらの用途のための品種には,優れた収量性が不可欠である.さらに多収のための多肥栽培を可能にする耐倒伏性が求められる.この要望に応えるため,農研機構作物研究部門では「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」を育成した.この3品種はきわめて高い収量性を示し,耐倒伏性に優れることから,外食・中食用米の需要に応える品種として期待されている.本稿ではその育成経過および特性概要を紹介するとともに,類縁関係が近く類似した特性を有する3品種を比較する.

来歴および育成経過

1.「やまだわら」の来歴および育成経過

「やまだわら」は超多収性を有する一般主食用品種の育成を目標に,「ミズホチカラ」(佐藤ら 2017)に由来する超多収に加え,玄米品質が改良された系統「泉348」と良食味かつ多収の「関東192号」の交雑後代より育成された品種である(図1 ).平成12年に九州農業試験場(現:農研機構九州沖縄農業研究センター)において人工交配を行った.翌平成13年度に農研機構作物研究所(現:農研機構作物研究部門)において圃場でF1を養成し,平成14年に国際農林水産業研究センター(国際農研)沖縄支所(現:熱帯・島嶼研究拠点)でF2~F4を世代促進した.平成15年に個体選抜(F5)を行った以降は系統育種法に準じて選抜固定および各種特性の評価を進めた.平成18年(F8)より「和1289」の系統番号で生産力検定試験及び特性検定試験を開始し,平成20年(F10)からは「関東239号」の地方系統名を付し,関係機関に配付してきた.その中で普及の見込みを得たことから平成23年(F13)「やまだわら」の品種名で品種登録出願を行い(出願番号25764),平成26年に品種登録された(登録番号23197).

図1.「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の系譜

2.「とよめき」の来歴および育成経過

「とよめき」は,登熟性が良好で穂発芽性しにくい超多収良質品種を目標に,短強稈・良食味多収で登熟性に優れ穂発芽性も難である「イクヒカリ」(冨田ら 2005,冨田 2021)と,後の「やまだわら」である「和1289」の交雑後代より育成された品種である(図1 ).平成18年に農研機構作物研究所において人工交配を行い,冬期に温室内でF1を養成した.平成19年夏期に圃場でF2を,冬期に温室内でF3を集団養成した.平成20年に個体選抜(F4)を行った以降は系統育種法に準じて選抜固定および各種特性の評価を進めた.平成23年度(F7)世代より「和2351」の系統番号で生産力検定試験及び特性検定試験を開始し,平成25年(F9)からは「関東260号」の地方系統名を付し,関係機関に配付してきた.その中で普及の見込みを得たことから平成27年(F11)「とよめき」の品種名で品種登録出願を行い(出願番号30258),平成29年に品種登録された(登録番号26003).

3.「えみだわら」の来歴および育成経過

「えみだわら」は良食味品種「イクヒカリ」と,後の「やまだわら」である「和1289」の雑種第一代と「和1289」との交雑後代より育成された品種である(図1 ).平成19年に農研機構作物研究部門において人工交配を行い,翌平成20年に圃場でF1を,平成21年度に国際農研熱帯・島嶼研究拠点においてF2~F3を世代促進した.平成22年に個体選抜(F4)を行った以降は系統育種法に準じて選抜固定および各種特性の評価を進めた.平成24年(F6)より「和2467」の系統番号で生産力検定試験及び特性検定試験を開始し,平成26年(F8)からは「関東268号」の地方系統名を付し,関係機関に配付してきた.その中で普及の見込みを得たことから平成30年(F12)「えみだわら」の品種名で品種登録出願を行い(出願番号33054),令和4年に品種登録された(登録番号29494).

特性の概要

1.一般特性

育成地における「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の移植時の苗丈は“中”である(表1).稈の太さは「やまだわら」が“太”,「とよめき」「えみだわら」が“やや太”であり,稈の剛柔は「やまだわら」が“剛”,「えみだわら」が“やや剛”で「朝の光」より優れ,「とよめき」が“中”で「コシヒカリ」より優れる(表1 ).「やまだわら」「とよめき」が無芒であるのに対し,「えみだわら」は“先端1/4”に“短”の芒を生じる.3つの品種全ての外頴先端の色は “白”,頴の色は“黄白”,脱粒性は“難”である.着粒密度は「やまだわら」「えみだわら」が“密”,「とよめき」が“やや密”である.

表1.「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の形態的特性(育成地)

注)「 やまだわら」「えみだわら」及び「朝の光」は 2016 ~ 2017 の,「とよめき」「コシヒカリ」及び「ひとめぼれ」は 2012 ~ 2014 の成績.

2.生育特性

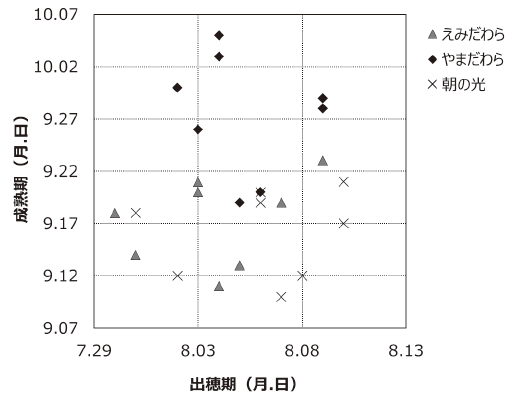

中生の一般主食用品種「朝の光」(成塚ら 1990)と比較し,育成地の早植・標肥栽培での「やまだわら」の出穂期は1日遅く,早植・多肥栽培では同程度であるが,晩植・標肥栽培では10日遅い(表2 ).成熟期はそれぞれ10日,12日,17日遅い.「朝の光」と比較し,育成地の早植・標肥栽培での「えみだわら」の出穂期は2日早く,早植・多肥栽培では1日早いのに対し,晩植・標肥栽培では7日遅い(表2).成熟期は早植ではそれぞれ1日,2日遅いのに対し,晩植・標肥栽培では7日遅い.早植標肥および早植多肥における「えみだわら」「やまだわら」及び「朝の光」の出穂期と成熟期を詳しく比較すると,「えみだわら」の成熟期は「朝の光」と同程度であるのに対し,「やまだわら」の成熟期はそれらより遅い(図2 ).“やや早”熟期の「コシヒカリ」と比較し,育成地の早植・標肥栽培で「とよめき」の出穂期は3日早く,早植・多肥栽培では4日早いのに対し,晩植・標肥栽培では2日遅い(表2).成熟期はそれぞれ6日,6日,12日遅い.

表2.「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の生育調査成績(育成地)

注1) 早植は播種4/16 ~ 25,移植5/14 ~ 19.晩植は播種6/4 ~ 6,移植6/23 ~ 26.2) 栽植密度は22.2 株/m2,3 本/株.窒素施肥量は標肥0.8 kg/a,多肥1.2 kg/a.3) 倒伏程度は0:無~ 9:全倒伏の10 段階評価,紋枯病,下葉枯は0:無~ 9:甚の10 段階評価.

「やまだわら」は「朝の光」と比較し,稈長は5 cm長く,穂長はやや長く,穂数は同程度かやや少ない(表2 ,図3 ,図4 ).「えみだわら」は「朝の光」と比較し,稈長は同程度で,穂長はやや短く,穂数は同程度である(表2 ,図3 ,図5 ).「えみだわら」は「やまだわら」と比較し成熟期の葉が短く,幅が狭い(図5 ).「とよめき」は「コシヒカリ」と比較し,稈長は10~15 cm短く,穂長は約3 cm長く,穂数は1~2割少ない(表2 ,図6 ,図7 ).「やまだわら」「えみだわら」は「朝の光」と同様に,倒伏は少ない.「とよめき」の倒伏程度は「コシヒカリ」より明らかに小さい.

図3.

株標本の写真(左から「えみだわら」「やまだわら」及び「朝の光」)

図4.

立毛草姿(左から「朝の光」「やまだわら」)

図5.

立毛草姿(左から「えみだわら」「やまだわら」)

図6.

株標本の写真(左から「とよめき」「コシヒカリ」及び「ひとめぼれ」)

図7.

立毛草姿(左から「ひとめぼれ」「とよめき」及び「コシヒカリ」)

3.収量性および玄米粒形

育成地における「やまだわら」の精玄米重は早植・標肥栽培では71.8 kg/a,早植・多肥栽培では83.8 kg/a,晩植・標肥栽培では65.5 kg/aであり,「朝の光」よりそれぞれ31%,28%,21%多収である(表3 ).玄米千粒重は22.1~22.8 gで,「朝の光」より0.7~1.1 g大きい.「えみだわら」の精玄米重は早植・標肥栽培では72.2 kg/a,早植・多肥栽培では76.4 kg/a,晩植・標肥栽培では59.0 kg/aであり,「朝の光」よりそれぞれ21%,23%,8%多収である.玄米千粒重は22.3~23.1 g程度であり,「朝の光」より0.4~1.3 g大きい.「とよめき」の精玄米重は早植・標肥栽培では73.8 kg/a,早植・多肥栽培では81.4 kg/a,晩植・標肥栽培では63.8 kg/aであった.倒伏により収量の低下がみられた「コシヒカリ」と比較すると,それぞれ23%,60%,19%多収である.玄米千粒重は22.2~23.0 gであり,「コシヒカリ」より1.6~2.2 g大きい.「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の玄米の粒形は“長円形”,粒大は“やや大”に分類される(表4 ,図8 ,図9 ).

表3.「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の収量調査成績(育成地)

注1) 早植は播種4/16 ~ 25,移植5/14 ~ 19.晩植は播種6/4 ~ 6,移植6/23 ~ 26.2) 栽植密度は22.2 株/㎡,3 本/株.窒素施肥量は標肥0.8 kg/a,多肥1.2 kg/a.3) 精玄米重,玄米千粒重は粒厚1.8 mm 以上のものを調査した.水分15% 換算値.

表4.「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の玄米粒形調査成績(育成地)

注) 各試験区で生産した玄米をサタケ穀粒判別器RGQ110 を用いて測定した.

図8.

玄米の写真(左から「えみだわら」「やまだわら」及び「朝の光」)

図9.

玄米の写真(左から「とよめき」「コシヒカリ」)

4.玄米外観品質

育成地における「やまだわら」の玄米外観品質は良質とされる「朝の光」より劣り(表5 ,図8 ),早植・標肥栽培,早植・多肥栽培では腹白粒の割合が多く,晩植・標肥栽培では腹白粒と乳白粒が多い.「えみだわら」の玄米外観品質は,早植・標肥栽培,早植・多肥栽培では「朝の光」よりやや優れるが,晩植・標肥栽培では腹白粒の割合が多く,やや劣る(表5 ,図8 ).「とよめき」の玄米外観品質は,いずれの栽培条件においても「コシヒカリ」と比較しやや劣る(表5 ,図9 ).

表5.「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の玄米品質調査成績(育成地)

注) 品質,粒揃は1(上上)~ 9(下下),腹白,心白,乳白は0(無)~ 9(甚),光沢3(小)~ 7(大),色沢は3(淡)~ 7(濃) で評価した.

5.食味および食味関連形質

テンシプレッサーによる物性試験(岡留ら 1996,1998)では,「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」は良食味品種の「コシヒカリ」と比較し,‘表層の硬さ’の値が高く,‘表層の付着量’の値が低い(表6 ).炊飯米の食味官能試験では,いずれの栽培条件においても「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」は基準の「コシヒカリ」より‘硬さ’の値が高く,‘粘り’の値が低く,その結果‘総合’の値が低い(表7 ).「やまだわら」「えみだわら」の玄米中タンパク質含有率および精米中アミロース含有率は「朝の光」との明瞭な差は見られない(表8 ).同様に「とよめき」の玄米中タンパク質含有率および精米中アミロース含有率は「コシヒカリ」との明瞭な差は見られない.

表6.「 やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の米飯粒の物性(育成地)

注) ガス式炊飯器による炊飯米について物性試験機(タケトモ電機製テンシプレッサー MyBoy SYSTEM)を用いて測定した.

表7.「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の食味官能試験成績(育成地)

注1) 食味試験用に別圃場で早植・標肥栽培した「コシヒカリ」を基準(0.00)として,総合,外観,うま味は-5 ~+5 の11 段階, 粘り,硬さは-3 ~+3 の7 段階で評価した.2)「 月の光(比較)」は食味試験用に別圃場で早植・標肥栽培した「月の光」.

表8.「 やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の穀粒成分調査成績(育成地)

注1) 玄米中タンパク質含有率は燃焼法で窒素含有率を測定し,タンパク質換算係数5.95 を乗じて求めた.2) 精米中アミロース含有率はブランルーベ社製オートアナライザーⅡ型で測定.

6.病害抵抗性および各種障害耐性

「やまだわら」はいもち病真性抵抗性遺伝子PiaとPib を持つと推定され,葉いもち圃場抵抗性は“やや弱”,穂いもち圃場抵抗性は“不明”,白葉枯病圃場病抵抗性は“弱”,縞葉枯病に対しては“罹病性”である.「やまだわら」の耐倒伏性は「朝の光」並の“強”,障害型耐冷性は“不明”,穂発芽性は“やや易”,4-HPPD阻害型除草剤には“感受性”である(表9 ).「えみだわら」はいもち病真性抵抗性遺伝子Pib を持つと推定され,葉いもち圃場抵抗性は“やや弱”,穂いもち圃場抵抗性は“不明”,白葉枯病圃場病抵抗性は“弱”,縞葉枯病に対しては“罹病性”である.「えみだわら」の耐倒伏性は「朝の光」並の“強”,障害型耐冷性は“やや弱”,穂発芽性は“やや易”,4-HPPD阻害型除草剤には“感受性”である(表9).「とよめき」はいもち病真性抵抗性遺伝子Pia,Pib およびPiiを持つと推定され,葉いもち圃場抵抗性は“弱”,穂いもち圃場抵抗性は“不明”,白葉枯病圃場病抵抗性は“やや弱”,縞葉枯病に対しては“罹病性”である.「とよめき」の耐倒伏性は「コシヒカリ」より強い“やや強”,障害型耐冷性は“やや強”,穂発芽性は“中”,4-HPPD阻害型除草剤には“感受性”である(表9).

表9.「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の病害抵抗性および各種障害耐性

注) 農林水産植物種類別審査基準(農林水産省食料産業局知的財産課 2015)に基づいてランク分けした.

7.直播適性

育成地における湛水直播栽培において,「やまだわら」「えみだわら」の苗立ち率は「朝の光」よりやや優れ,「とよめき」は「どんとこい」より優れ,「朝の光」より劣る(表10).倒伏程度は「やまだわら」「とよめき」は「朝の光」あるいは直播適性品種「どんとこい」(上原ら 1995)より劣るが,「えみだわら」は「朝の光」と同程度である(表10).「やまだわら」「えみだわら」の精玄米重は「朝の光」より優れるが,60 kg/a以下であるのに対し,「とよめき」の精玄米重は76.1 kg/aで,「朝の光」より29%多収である(表10).

表10.「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の直播適性調査成績(育成地)

注1) 播種日は5/9,播種密度は160 粒/m2,窒素施肥量は0.8 kg/a.2) 精玄米重,玄米千粒重は粒厚1.8 mm 以上のものを調査した.水分15% 換算値.3) 倒伏程度は0:無~ 9:全倒伏,玄米品質は0:上上~ 9:下下の10 段階評価.

考察

「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」は,日印中間型超多収品種「ミズホチカラ」由来の超多収性を有する一般主食用品種を目標に育成された品種である.「ミズホチカラ」は白未熟粒が多く玄米品質が不良のため,玄米品質の検査基準の観点から一般主食用には向かず,飼料米,米粉用および焼酎原料用として用いられている(佐藤ら 2017).「やまだわら」は,その「ミズホチカラ」並みの収量性に,玄米品質を改良し一般主食用として利用可能な品種に育成できた.しかし,「ミズホチカラ」と同様,登熟が緩慢で登熟期間が長いこと,穂発芽がやや易であることが欠点として残る.この「やまだわら」に登熟良好で良食味多収な「イクヒカリ」を交配することで,登熟特性が改良された「とよめき」および「えみだわら」が育成された.なお「イクヒカリ」は良食味多収で登熟性に優れ穂発芽性も難である.「イクヒカリ」は「あきだわら」(安東ら 2011)の母本でもあるが,「あきだわら」の優れた登熟特性は「イクヒカリ」由来と推定し,「やまだわら」の登熟特性・穂発芽性改良のため「イクヒカリ」を母本に選定した.「やまだわら」「とよめき」は穂数と一穂籾数が多いことから平米当たり籾数が「コシヒカリ」の2.0倍,1.9程度となり多収となる(荒井ら 2020).「とよめき」は,多収であるため「コシヒカリ」より登熟期間は長いが,緩慢さはなく,収穫適期に達する積算気温も「やまだわら」より低く(荒井ら 2020),登熟性と穂発芽性を改良できた.「とよめき」の平米当たり籾数が「やまだわら」よりやや少ないことが登熟性の向上に寄与している可能性があり,今後の詳細な検討が待たれる.「えみだわら」も同様に,「やまだわら」よりも登熟期間が短く(図2 ),さらに玄米品質も一般品種「朝の光」並みに改良された.

コメが消費される形態は多岐にわたり,一般家庭で炊飯されるものの他に,業者が炊飯する外食・中食,冷凍米飯や無菌包装米飯,日本酒・焼酎の醸造用や米菓,上新粉などの粉類,味噌などが挙げられる.北海道立総合研究機構食品加工研究センターでは,外食・中食を中心とした実需者へのニーズ調査をもとに,原料米に求められる特性を検討し,精白,炊飯,加工成型,保存流通の各工程における経済性,作業性,品質・食味の要素を整理している(柳原,藤井 2017).その中で,炊飯後の盛付けや工場ラインにおける作業性の面で過度の粘りや「べたつき」は低評価の要因とされている.また,ピラフ,パエリア,チャーハン等,粘りが少なくパラリとした米が適するとされている調理法も多い(松永,石谷 1994).たとえば深井,石谷(2004)はブレンド米の物性測定と食味計測定を含む理化学的性状を詳細に解析し,すし飯およびチャーハンでは,粘りの少ない品種の方が高い評価を得たと報告している.さらに宮島(1993)は冷凍ピラフでは粘りの少ないコメが選ばれると言及している.すなわち,外食・中食向けや加工用のコメでは,粘りの少ない食味特性を有する品種が求められる場面も多い.これは一般家庭用を想定した炊飯米の食味検査では「粘り」の値が高いことが高い食味評価につながる点と相反するものである.本育成品種「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」は,いずれもテンシプレッサーでの測定により‘表層の付着性’が低いことから,べたつきが少なくパラリとした食感をもつことが明らかとなっており,ここで述べた工場ライン炊飯やピラフ,チャーハン等への適性をもつと考えられる(表6 ).食味官能検査において,「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」の‘粘り’が,一般家庭用の代表格である「コシヒカリ」より低い値を示したことは,ここで述べた評価の裏付けといえる(表7 ).これらの結果を総合すると,「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」は通常の家庭用炊飯米としてではなく,外食・中食用としての普及拡大が期待される.なお,アミロースの含有率は炊飯米の粘りと関連が深く,テンシプレッサーによる‘表層の付着量’は糯品種や低アミロース米で高い値を示し,高アミロース米では低い値を示す(鈴木ら 2006).これに対し,「とよめき」と「コシヒカリ」の間でアミロースの含有率に違いが見いだされなかった点については,今後の詳細な検討が必要といえる(表8 ).

一方,実需者にとっては価格面も重要であり,市場では安価なコメが選ばれやすい.農家にとっては,取引価格が一般主食用品種の90%程度であったとしても,販売量を11%以上多く確保できれば,トータルの収入はプラスとなるが,「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」は,比較対象とした「朝の光」「コシヒカリ」より20%以上多収となることが多く,この面においても外食・中食向けや加工用として有利な品種といえる(表3 ).ただし,湛水直播栽培では「やまだわら」「とよめき」は倒伏がみられ,「やまだわら」「えみだわら」は収量性を十分に発揮しなかったことから(表10 ),栽培コストを下げる目的での直播栽培の導入には慎重な検討を要する.

「やまだわら」「えみだわら」はその早晩性から,関東・北陸以西の地域に適し,「とよめき」は東北南部平坦地および関東・北陸以西の地域に適すると考えられる(表2 ).なお,「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」は多収のために登熟に時間を要し,「朝の光」「コシヒカリ」と比較し収穫適期が遅くなる傾向にある.「やまだわら」の晩植栽培では成熟期が10月下旬になることもあるため,水利の問題等のため導入が難しい地域もある.「えみだわら」は「やまだわら」と比較し登熟期間が短く,収穫適期が遅くなりにくいため,そのような地域においても導入しやすいと考えられる(図2 ).農研機構では,これらの品種で多収を得るための栽培法の検討を進め,マニュアル等を公開している(小林,長田 2018;小林ら 2018;荒井ら 2019,2020,2022;農研機構 2023).

「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」は,その多収性と粘らない食味特性が評価され,令和5年度にはそれぞれ3,1,7の県で産地品種銘柄に登録されている(農林水産省 2023c).令和4年産米の農産物検査結果(農林水産省 2023d)では,「やまだわら」は1818トンの検査数量があり,主産地の熊本県では,九州内でのすし,カレーあるいは丼物用米等の需要に合致した収量および品質を達成するための栽培技術の検討が進められ,平米あたり籾数の目標値が報告されている(松原ら 2022).さらに酒米掛け米用としても利用されている.一方「とよめき」の令和4年産米の検査数量は3971トンである(農林水産省 2023d).実需者の評価として「とよめき」は「やまだわら」より冷凍米飯用などの加工用に向くとして利用される他,酢飯などの業務用にも適性がある.「令和4年度JA全農契約栽培米多収コンテスト」では,会長賞(単位収量の部)と理事長賞(地域の平均反収からの増収の部)最優秀賞の両方で,「とよめき」を用いた生産者が受賞したのみならず,おなじく理事長賞優秀賞5名のうち3名が10 a当たり800 kg以上の多収を得て受賞しており,農業現場でもこの品種の多収性が証明されている(全国農業協同組合連合会 2023).3品種のうちもっとも新しい「えみだわら」も,これから作付けが伸びていくものと思われる.これらの品種のさらなる生産拡大によって,外食・中食業界向けのコメで生じている需要と供給のミスマッチが解消にむかうことが期待される.

なお,外食・中食産業においては,一般家庭用同様に「コシヒカリ」のような良食味米が求められる場面もある.3品種の育成では,片親に良食味多収の「関東192号」および「イクヒカリ」を用いているが,超多収と良食味を兼ね備える系統を選抜することができなかった.今後の品種育成に期待したい.

栽培上の留意点

「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」では多収を得るためには多肥栽培をする必要がある.「やまだわら」「とよめき」では総窒素施肥量の目安として12 kg/aが提示されているが,各圃場の地力等に応じて適正な籾数を確保すべきである(小林ら 2018,農研機構 2023).「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」はトリケトン系4-HPPD 阻害型除草剤に感受性であるため,ベンゾビシクロン,メソトリオン,テフリルトリオンおよび,同様の作用機作を有する成分を含む除草剤を使用してはならない.いもち病真性抵抗性遺伝子“Pib”を持ち,侵害菌が存在しない環境では発病が見られないが,葉いもち病圃場抵抗性は弱いため,侵害菌の発生に注意するとともに,発病が見られた際には防除を徹底する.また,縞葉枯病に罹病性のため常発地での栽培は避ける.穂発芽性が“中”あるいは“やや易”のため刈り遅れないように適期刈り取りにつとめる.

謝辞

「やまだわら」「えみだわら」及び「とよめき」を取り扱う生産者,流通業者,実需者の各位に対し,普及推進のご努力へ感謝を述べる.また品種登録の準備を進めるにあたり,現地試験,奨励品種決定調査試験および耐病性等の特性検定試験を実施していただいた各府県等および農研機構の各位のご協力に感謝する.また「やまだわら」育成に対する元九州農業試験場の故岡本正弘博士の貢献に感謝する.また農研機構本部の鈴木啓太郎博士にはテンシプレッサーによる米飯物性の測定を行っていただいたことに感謝する。また農研機構管理本部技術支援部中央技術支援センターの職員各位,契約職員各位ならびに農研機構作物研究部門スマート育種基盤研究領域オーダーメイド育種基盤グループの契約職員各位には,圃場管理業務,品質検定等,育種試験の全過程においてご尽力いただいた.ここに記して感謝の意を表する.

本研究は農林水産省委託プロジェクト「低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発」「広域・大規模生産に対応する業務・加工用作物品種の開発」「革新的技術開発・緊急展開事業(うち先導プロジェクト)」により実施したものである.また「えみだわら」の育成はJA全農との共同研究「業務用米・飼料用米に適した多収品種の開発」により実施したものである.

利益相反の有無

すべての著者は開示すべき利益相反は無い.

引用文献

- 1) 安東郁男,根本 博,加藤浩,太田久稔,平林秀介,竹内善信,佐藤宏之,石井卓朗,前田英郎,井辺時雄,平山正賢,出田 収,坂井 真,田村和彦,青木法明 (2011) 多収・良質・良食味の水稲新品種「あきだわら」の育成.育種学研究,13:35–41.

- 2) 荒井裕見子,鈴木啓太郎,小林伸哉,荻原 均 (2019) 「とよめき」多収・業務加工用水稲栽培マニュアル.https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/nics_toyomeki_manual201901.pdf,2023年11月7日参照.

- 3) 荒井(三王)裕見子, 岡村昌樹, 向山雄大, 小林伸哉, 荻原 均, 吉田ひろえ, 近藤始彦 (2020) 業務・加工用水稲多収品種の収穫適期の検討.日本作物学会紀事,89:102-109.

- 4) 荒井(三王)裕見子, 岡村昌樹, 吉永悟志, 矢部志央理, 荻原 均, 小林伸哉 (2022) 多収・良食味水稲の移植時期の違いによる収量変動要因の検討.日本作物学会紀事,91:129-135.

- 5) 深井洋一,石谷孝佑 (2004) 調理米飯の適正評価.日本食品科学工学会誌51:267-273.

- 6) 小林英和,長田健二 (2018) 業務・加工用水稲品種「やまだわら」の多収条件.日本作物学会紀事,87:67-75.

- 7) 小林英和,長田健二,荒井裕見子,鈴木啓太郎,小林伸哉,荻原 均,田村克徳,竹内善信 (2018) 業務・加工利用向け水稲品種「やまだわら」多収栽培マニュアル.https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/2f1f790e725d7419ed8770cfd6446419.pdf,2023年11月7日参照.

- 8) 松原由紀,藤井康弘,木下直美 (2022) 熊本県における6月中旬移植の業務用米品種‘やまだわら’の生育目標は籾数36,000 粒/平方メートルである.熊本県農業研究センター研究報告,29:1-12.

- 9) 松永暁子,石谷孝佑 (1994) 世界の米料理.石谷孝佑,藤木正一編,米飯食品事典,サイエンスフォーラム,東京,254-262.

- 10) 宮島正明 (1993) 冷凍米飯を中心とした冷凍食品について.日本食品低温保蔵学会誌,19:139-143.

- 11) 成塚彰久,太刀川洋一,金井 博,桜井勇人 (1990) 水稲新奨励品種「朝の光」の特性と栽培法.群馬農業研究A総合,7:45-52.

- 12) 農研機構 (2023) 冷凍米飯向け多収米品種「とよめき」標準作業手順書.https://sop.naro.go.jp/document/detail/99,2024年10月28日参照.

- 13) 農林水産省 (2023a) 令和4年度 食料・農業・農村白書,178-182.

- 14) 農林水産省 (2023b) 米をめぐる関係資料 令和5年3月.https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokuryo/230301/attach/pdf/230301-27.pdf,2023年11月6日参照.

- 15) 農林水産省 (2023c) 令和5年産農産物の産地品種銘柄設定等の状況.https://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/sentaku/attach/pdf/index-15.pdf,2024年10月28日参照.

- 16) 農林水産省 (2023d) 令和4年産米の農産物検査結果 (確定値) (令和5年10月31日現在)https://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/kome/attach/pdf/index-39.pdf,2024年7月8日参照.

- 17) 岡留博司,豊島英親,大坪研一 (1996) 単一装置による米飯物性の多面的評価.日本食品科学工学会誌,43:1004-1011.

- 18) 岡留博司,豊島英親,須藤 充,安東郁男,沼口憲治,堀末 登,大坪研一 (1998) 米飯1粒の多面的物性測定に基づく米の食味評価.日本食品科学工学会誌,45:398-407.

- 19) 佐藤宏之,片岡知守,田村泰章,田村克徳,坂井 真,梶 亮太,岡本正弘,西村 実,八木忠之,溝淵律子,平林秀介,山下 浩,深浦壮一,西山 壽,本村弘美,滝田 正,斉藤 薫 (2017) 米粉パン,飼料用米及び焼酎原料等,多用途利用される暖地向き多収米新品種「ミズホチカラ」の育成.農研機構研究報告 九州沖縄農業研究センター,66:47-63.

- 20) 鈴木啓太郎,岡留博司,中村澄子,大坪研一 (2006) 理化学測定による各種新形質米の品質評価.日本食品科学工学会誌,53:287-295.

- 21) 冨田 桂,堀内久満,寺田和弘,田野井 真,小林麻子,田中 勲,見延敏幸,古田秀雄,山本明志,篠山治恵,池田郁美,青木研一,正木伸武,南 忠員,杉本明夫,鹿子嶋力 (2005) 水稲新品種「イクヒカリ」.福井県農業試験場研究報告,42:1-15.

- 22) 冨田 桂 (2021) 寒冷地南部に適する良質良食味水稲品種の育成.北陸作物学会報,56:1-4.

- 23) 上原泰樹,小林 陽,古賀義昭,内山田博士,三浦清之,福井清美,清水博之,太田久稔,藤田米一,奥野員敏,石坂昇助,堀内久満,中川原捷洋 (1997) 水稲新品種「どんとこい」の育成.北陸農業試験場報告,37:107-131.

- 24) 柳原哲司,藤井はるか (2017) 北海道米の業務用適正評価とその活用.日本食品科学工学会誌,64:243-255.

- 25) 全国農業協同組合連合会 (2023) 「令和4年度JA全農契約栽培米多収コンテスト」 受賞結果について.https://www.zennoh.or.jp/press/release/2023/94421.html,2024年1月16日参照.