4 巻

選択された号の論文の10件中1~10を表示しています

- |<

- <

- 1

- >

- >|

Original Article

-

原稿種別: 研究論文

2005 年4 巻 p. 1-24

発行日: 2005年

公開日: 2020/06/25

PDF形式でダウンロード (3135K) -

原稿種別: 研究論文

2005 年4 巻 p. 25-47

発行日: 2005年

公開日: 2020/06/25

PDF形式でダウンロード (3805K) -

原稿種別: 研究論文

2005 年4 巻 p. 49-69

発行日: 2005年

公開日: 2020/06/25

PDF形式でダウンロード (2864K) -

原稿種別: 研究論文

2005 年4 巻 p. 71-91

発行日: 2005年

公開日: 2020/06/25

PDF形式でダウンロード (3182K) -

原稿種別: 研究論文

2005 年4 巻 p. 93-108

発行日: 2005年

公開日: 2020/06/25

PDF形式でダウンロード (2459K) -

原稿種別: 研究論文

2005 年4 巻 p. 109-124

発行日: 2005年

公開日: 2020/06/25

PDF形式でダウンロード (2592K) -

原稿種別: 研究論文

2005 年4 巻 p. 125-134

発行日: 2005年

公開日: 2020/06/25

PDF形式でダウンロード (1767K) -

原稿種別: 研究論文

2005 年4 巻 p. 135-146

発行日: 2005年

公開日: 2020/06/25

PDF形式でダウンロード (1653K) -

原稿種別: 研究論文

2005 年4 巻 p. 147-173

発行日: 2005年

公開日: 2020/06/25

PDF形式でダウンロード (4230K) -

原稿種別: 研究論文

2005 年4 巻 p. 175-191

発行日: 2005年

公開日: 2020/06/25

PDF形式でダウンロード (2707K)

- |<

- <

- 1

- >

- >|

と

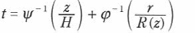

と は、それぞれ樹高と半径rの生長関数の逆関数である。

は、それぞれ樹高と半径rの生長関数の逆関数である。