-

~看護師の意識向上をめざして~

黒崎 瞳, 小島 慶子, 山本 貴子, 山口 佳奈江, 関田 洋子, 田内川 明美

セッションID: 1J-A-22

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

<はじめに>

脳疾患患者は呼吸筋の麻痺や委縮・咳嗽反射の低下、長期臥床により肺合併症発生リスクが高くなる。

A病棟は2010年1年間で脳疾患患者のうち意識レベルJCS_III_桁・挿管患者の40%が肺合併症を発症していた。そこで、スタッフの呼吸ケアに対する意識の向上が必要だと感じ勉強会・チェックリスト表を用いた結果、呼吸ケアに対する意識向上につながったので報告する。

<研究方法>

1 期間:2011年1月~4月

2 対象者:病棟看護師23名

3 方法:

(1)呼吸理学療法の勉強会

(2)呼吸ケアチェックリストの作成・活用

(3)勉強会・チェックリスト使用前後でのアンケート調査

<倫理的配慮>

アンケートは個人が特定できないように無記名とし、知りえた情報は研究以外に使用しないことを説明した。

<結果>

勉強会への出席率は52%。欠席したスタッフにも勉強会のプリントを配布した。

呼吸ケアはチェックリストを用い清潔ケア時・検温時に観察した。

アンケート回収率は勉強会前後ともに95%であり、チェックリスト使用率は78%だった。

アンケート結果では背部の聴診・正しい部位を聴取しているスタッフは勉強会前0%、勉強会後95%であった。

またチェックリスト活用後はステートを持ち歩くようになったと100%回答し、チェックリスト以外でも肺音を聞くようになったスタッフ90%であった。

<考察>

勉強会後に背部の聴診・正しい部位を聴取しているスタッフが増加した事から、実施不十分だった背景には知識不足や意識が低かった事、が考えられる。また、一人では体動不能な患者の背部聴取が困難であったが2人で実施することで統一が図れた。このことから多忙な業務の中でも日常業務の1つとして根拠をもって呼吸ケア実施することで、意識付けにつながったと考えられる。

<まとめ>

肺ケアに対する看護師の意識向上には、観察やケアの根拠や必要性を理解し、日常業務の中にとりこみ継続していく事が有効である。

抄録全体を表示

-

焔硝岩 優子, 木村 佳央理, 折戸 恵, 田中 富美子

セッションID: 1J-A-23

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

当院の昨年の経尿道的手術において、女性はBa留置が術後3日以内であったが、男性においてはBa留置が術後平均7日で、術後一週間前後まで留置しているケースもあり、入院日数も平均10日であった。本田らは「過度に牽引するとかえっていきみを引き起こし、出血を延長する。また弛みが生じても圧迫止血の効果がなくなるので注意する。」といっている。大腿部で固定されているため、体動により牽引が不安定となり容易に出血しやすい。また男性のほとんどの者に刺激症状が出現している。そこで出血、疼痛が無く安全な固定法はないかと考え、挿入部のズレの予防、接触しても負担の少ないウレタンスポンジを利用した。対象は期間中に入院された経尿道的手術を行った患者10名(男性)である。方法は術後1日目に牽引がかかったままの状態で挿入部のBaに両面テープを巻き、その上にウレタンスポンジを巻きテープでBaに固定し、留置状態の観察を行った。その後アンケート調査を行い、効果の検証を行った。比較対象に平成21年に手術を受けた患者のデータと外来通院中の患者12名に質問形式のアンケート調査を行い、今回改善した固定方法の患者とT検定を用い、比較検討をした。

<結論>

_丸1_過度の牽引緩みがなくなり、膀胱刺激症状による出血、疼痛予防に繋がった。

_丸2_大腿での固定ではない為テープのトラブルが消失した。

_丸3_違和感が少ない為、睡眠障害、活動の妨げやストレスが予防できた。

_丸4_Ba挿入期間が平均2日短縮され、入院期間も昨年より3日短縮できた。

抄録全体を表示

-

藤井 真穂, 大野 菊子, 後藤 美代子

セッションID: 1J-A-24

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

<研究目的>人工肛門を造設した患者が退院後、人工肛門の管理・日常生活で困っていないか実状を知り、入院中の指導の問題点を明らかにし、今後の課題を見出す。

<研究方法>平成19年4月~平成22年5月の期間中に永久人工肛門を造設した13名に、独自のアンケート用紙を作成し郵送方法により配布、回収した。

<倫理的配慮>文書にて本研究の趣旨・方法、研究参加の自由、プライバシーの厳守・参加拒否権利、調査結果は厳重に管理すること、個人が特定されない形で研究結果を発表することを説明し、返送にて同意を得た。

<結果・考察>11名(回収率 85%)の回答があった。退院後何らかの問題に直面した人が6割を占めていた。退院後人工肛門の管理に困った経験がある人は7名・退院後日常生活に困った経験がある人は3名であり、退院後実際の生活に戻り経験することで戸惑うことが多くある。入院中より患者個々の生活スタイルに沿った指導が必要である。

パンフレットは5名が活用できたと答えた。退院後の生活についてのパンフレットは退院が決まってから渡すため、一方的な指導となり十分な活用にいたっていないと考える。術後早期より渡し繰り返し説明し退院後活用できるようにしていく必要がある。

入院中の指導で満足できなかった理由として、看護師によって指導内容が違う・装具交換に不安を抱えたままの退院となったなどをあげた。人工肛門指導に携わる看護師に経験の差があり、指導が統一されていない。指導要綱を整備し、一貫した指導ができるようスタッフ全体の指導レベルの向上が必要である。

<おわりに>在院日数の短縮により、入院中に全ての指導が十分に行えない現状にあるため、外来受診時に退院後の生活を確認するシステムを構築していきたい。

抄録全体を表示

-

椎名 伸枝, 小松代 典子, 額賀 ゆかり, 鳥畑 好江

セッションID: 1J-A-25

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

<はじめに>脳血管障害による意識レベル低下や麻痺に伴う活動制限に関連した腸蠕動の脆弱が起こり、排便障害をきたす患者が多い。排便障害の徴候を把握するために継続的な観察が必要であるが、便性状・量に対するスタッフ間の統一された表現方法は確立されていない。そこで、便性状スケール・排便量の指標を試行し、表現統一を図ることができたので報告する。

<研究目的>便性状スケール・排便量の指標を試行し、表現方法の統一を図ることで排便管理に繋げる。

<研究方法>

対象:脳神経外科病棟看護師22名 看護助手3名

期間:平成22年5月~平成23年1月

方法:ポケットサイズのブリストルスケール(便性状の指標)を作成し配布

排便量の指標として直径4・7・10cmのボールを用いて少・中・多量と表現

試行前後に質問紙調査を実施、検討した。

<結果>試行前調査の結果、便性状の表現方法についての問いに、専門用語を使っていたと回答したのは79%、その表現に個人差があることから曖昧な表現をしていたという回答があった。

排便量については、物・手の大きさで表現していると全員が回答した。

試行後調査の結果、表現統一が図れたかの問いに、はい88%であり、一定評価が可能になり、患者への援助が明確となった。しかし、泥状便等はボールを使用した表現が難しいため、改善してほしいとの意見もあった。

<考察>ブリストルスケール・排便量の指標を試行したことで表現統一が図れ、一定評価を行うことで、援助を見出すことが容易になると考える。また幅広くアセスメントし、患者に合った排便習慣を確立する必要があると考える。

<結論>ブリストルスケール、排便量の指標を活用したことで、表現統一を図ることができた。

排便量の指標は、便性状に合わせ、より表現統一が図れるものが必要である。

抄録全体を表示

-

関野 尊久, 本多 成史, 浅野 弘也, 杉浦 文昭

セッションID: 1J-B-1

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【はじめに】

今回、右大腿骨開放骨折と左大腿骨骨幹部骨折、低酸素脳症を併発した症例を経験した。後遺症として右大腿切断と左膝屈曲制限ならびに近似記憶障害を呈し、ADL拡大に難渋したものの、自宅環境を想定した動作訓練を行い、自宅退院に至ったため報告する。

【症例紹介】

50代後半の男性。勤務中に10tの鉄の塊の下敷きとなり、右大腿骨開放骨折と左大腿骨骨幹部骨折を受傷。心肺停止状態で搬送され、蘇生処置によりJCS_II_-30へ改善。救命措置として右大腿切断を施行。左大腿部をデブリードマン洗浄後、鋼線牽引を施行。受傷後3週目に創外固定を施行された。

【経過と理学療法】

受傷後3週目より理学療法開始。受傷後10週目に車椅子移乗開始、12週目にtilt tableでの立位訓練開始、20週目に右大腿義足を装着しての歩行訓練を開始した。22週目に左大腿創外固定が抜去され、髄内釘術を施行。23週目に自宅を訪問調査し、実際に使用するベッド・車椅子・歩行器の高さや位置を想定したADL動作訓練を継続した。離床直後と退院前の比較では、移乗動作が自立となり、Barthel Indexにて55点から65点への改善を認め、歩行器を使用した立ち上がり・歩行が家族協力・指導の下で可能となり、25週目に自宅退院となった。また、認知機能ではHDS-rにて20点から25点への改善を認めた。

【考察】

立ち上がり動作を行う際、膝を110°程度屈曲する必要がある。本症例は左膝屈曲制限のため立ち上がり動作が困難であり、長坐位姿勢にて平行移動するように移乗しなければならなかった。このように受傷前とは異なる動作方法の獲得を必要としたが、近似記憶障害により動作方法の理解・記憶が困難であり、獲得に難渋したと考える。しかし、push upによる移乗動作訓練、ならびに歩行器の設置位置を指導しながらの立ち上がり動作訓練を反復して行った事で、徐々に介助量が軽減し、自立にまで至った。

抄録全体を表示

-

野村 潤, 常泉 吉一, 松本 章子, 柏崎 達也, 清水 利恵

セッションID: 1J-B-2

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

はじめに

当院整形外科入院患者のうち、骨折により入院した患者が、転倒などにより再骨折した患者の受傷部位についてデータ集計したのでここに報告する。

対象

2006年1月~2011年3月までに、骨折により入院しリハビリを実施した整形外科入院患者のうち、退院時年齢が65歳以上の患者のべ1174名。

結果

当院における、リハビリを実施した整形外科入院患者の平均年齢は71.75±18.59歳であり、特に骨折により入院する患者が大部分を占めている。65歳以上では年間276.0件の骨折患者がリハビリをおこなっている。うち、転倒などにより再骨折した患者は年間平均24.71件発生しており、対象患者の9.0%をしめていた。

再受傷後の受傷部位、歩行能力について検討した結果、再骨折時の診断が圧迫骨折である場合が全体の52.6%を占めていた。特に前回入院時も圧迫骨折を受傷し、再骨折時圧迫骨折を受傷した患者は、38.0%であった。退院時歩行能力を比較しても、大腿骨頸部骨折と比べても、比較的実用的な歩行を獲得できている場合が多い。しかし、再転倒のリスクが高く、再入院時、転倒により22.0%が大腿骨頚部骨折を受傷し、退院時歩行能力の著しい低下が見られた。

考察

今回の集計では、初回の圧迫骨折により著明な歩行能力の低下はあまり見られなかったものの、再転倒のリスクが高くなり、結果的に実用的な歩行が獲得されていないケースが多く見られた。現在からできる取り組みとして、ホームエクササイズ・ADLでの注意とし写真を載せてわかりやすく印刷したものを退院時リハビリ指導として配布し始めた。今後は、受傷時の状況や歩行能力・ADL能力等を調査し、転倒の原因を検討し予防に継げていく必要があると考えられる。

抄録全体を表示

-

横山 友香, 沖 公平, 近藤 俊貴, 松橋 弘樹, 中村 訓之, 鈴木 康友

セッションID: 1J-B-3

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【はじめに】昨今の高齢化により、大腿骨近位部骨折(以下近位部骨折)の発生率は増加している。これに伴い、反対側を受傷する両側大腿骨近位部骨折(以下両側骨折)も増加傾向にある。そこで、両側骨折と主な合併症の一つである変形性膝関節症(以下膝OA)との関連に着目し、調査したので報告する。

【対象・方法】2008年4月~2011年3月の期間で近位部骨折を受傷し、当院にてリハビリを実施した60歳以上の近位部骨折240例(男性37名・女性203名、平均年齢84.0歳:以下片側群)、両側骨折17例(全員女性、平均年齢84.1歳:以下両側群)を対象とし、後方視的に年齢・既往歴・受傷機転等を調査した。

【結果】近位部骨折受傷以前に膝OAの既往を有するもののうち、片側群43例(17.9%)、両側群12例(70.5%)と、両側群で高い値を示した。なお、両側群の受傷機転は、全例転倒であり、対側受傷までの平均期間は465日 (17日~878日)であった。

【考察】膝OAの既往の有無により両側骨折の受傷率は3倍となり、両側骨折の受傷には膝OAの関与が示唆された。膝OAは、疼痛の出現や、関節可動域制限、大腿四頭筋筋力低下などの機能障害、さらに膝内反変形、膝内外反動揺増加など構造学的な問題をも来たす。その結果、支持基底面の低下、立脚期における立脚側への体幹の側屈や、四頭筋の筋力低下によるステップ反応の遅延、疼痛による活動量の低下など様々な現象が生じ、転倒リスクが増大すると考えられる。今後は、膝OAの既往を有する近位部骨折患者における対側骨折を予防するための訓練を検討する必要性がある。

抄録全体を表示

-

江端 梨紗

セッションID: 1J-B-4

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

<はじめに>5年前左人工骨頭置換術施行。今回左大腿人工骨頭周囲骨折(Vancoubour type C)を呈した症例を経験した。股・膝関節に関節可動域(ROM)制限をきたし、自宅浴槽の入浴動作困難と予想された。自宅浴槽を想定し作業療法を施行した後、退院前訪問を実施した。

<症例紹介>60歳後半、女性、身長150cm、体重70kg、body mass index(BMI)31.1 受傷前の日常生活活動(ADL)は自立していた。長谷川式簡易知能評価スケール:25/30点、ROM:股関節屈曲50°伸展-10°、膝関節屈曲55°伸展-15°、徒手筋力検査:大腿四頭筋3、病棟でのADL:入浴以外修正自立~完全自立、杖歩行にて退院予定。介護保険:要支援2。

<自宅の浴槽>事前に夫に対して住環境チェックリストを用いて家屋調査を行った。浴槽の高さ・深さ60cm、浴槽内幅80cm、据え置き式、浴槽に対して左側に横手すり設置。目標(1)安全な浴槽移乗、目標(2)浴槽内着座とし評価・訓練を行った。

<入浴指導>(1)に対しては、シャワーチェアと浴槽の高さを同じにする方法、浴槽の高さを軽減する方法を検討。訓練室(高さ40cm、深さ60cm、浴槽内幅118cm,半埋め込み式)では、シャワーチェアを使用することで自立となった。自宅では60cm台のイレクターパイプを組むことを想定し、60cm台を跨ぐ訓練も同時に実施した。(2)に対しては、浴槽台(30cm)を利用することを想定し、30cm台からの起立訓練を実施した。訓練室では(1)(2)ともに可能となった。その後退院前訪問にて環境調整を行った。

<結果・考察>自宅の浴槽では(1)(2)とも達成困難であった。実際の浴槽内幅68cmであり、予想以上に狭い状況であった。狭い浴槽においては、股・膝関節ROM制限により跨ぐことができず、また浴槽台30cmでは着座できなかった。股・膝関節の更なる改善は難しく現状の機能に合わせた環境調整が必要であったが、事前の情報収集が十分ではなく適切な提案を行うことができなかった。詳細かつ適切な家屋調査の重要性を再識するに至った。

抄録全体を表示

-

高山 学, 佐藤 雅紀, 八島 英基

セッションID: 1J-B-5

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

<はじめに>当院での人工膝関節全置換術(以下TKA)における膝伸展筋力と歩行距離、疼痛の程度を術前・退院時・術後6カ月時に評価し比較・検討したので報告する。

<対象と方法>2009年6月~2010年10月に当院でTKAを施行し術後6カ月まで調査出来た16名16膝(男4名、女12名)で年齢は78.4±6.4歳、BMI 25.7±3.6、在院日数24.8±6.2日である。術前・退院時および術後6カ月時に等尺性膝伸展筋力の測定(Hand Held Dynamometer OG技研GT-300)と3分間歩行距離の測定、疼痛の程度をVisual Analog Scale(以下VAS)で評価し術前と退院時、退院時と術後6カ月、術前と術後6カ月を比較・検討した。統計解析はMann-WhitneyのU検定を行い有意水準は5%未満とした。

<結果>各評価時点での膝伸展筋力の筋力体重比・3分間歩行距離・VASはそれぞれ術前0.2±0.1kgf/kg、113.1±53.2m、49.5±29.5mmで退院時0.19±0.1kgf/kg、108.3±42.5m、30.7±21.7mm、術後6カ月では0.3±0.13kgf/kg、144.8±45.3m、16.9±18.2mmであった。膝伸展筋力と3分間歩行距離では退院時と術後6カ月、術前と術後6カ月において有意に増加した。疼痛の程度では術前と術後6カ月において有意に減少した。また、術前と退院時では全ての因子において有意差は認めず、疼痛の程度では退院時と術後6カ月においても有意差は認めなかった。

<考察>全ての因子において退院時は術前と同等レベルの改善が認められ、その後6ヶ月間においても筋力・歩行距離ともに改善が認められ退院後も良好に機能維持・回復が出来ていることが示唆された。山崎らは移動能力に必要な筋力の下限を0.2kgf/kgとしそれ以上が移動動作に必要となる事を示している。当院の結果でも術前と退院時の結果で同等の結果を示し、6ヵ月後では全ての因子に改善が見られ、筋力増強と疼痛軽減が歩行距離の延長につながると考えられる。

抄録全体を表示

-

山本 泰三, 鈴木 康司, 新谷 周三

セッションID: 1J-B-6

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

目的

急性期病院のリハビリテーションの状況を依頼元科別に調査し、さらに、廃用症候群の状況を調査することである。

対象および方法

平成22年度にリハビリテーションを依頼された患者のうち、転帰をむかえた1161名を対象とした。依頼元科の割合と、依頼元科別の在院日数と転帰、入院日からリハ開始日までの日数を調査した。廃用症候群についても同様に調査した。さらに、平成22年9月の1ヶ月間の算定項目別の実施単位数を調査した。

結果

依頼元科の割合は、整形外科25%、神経内科24%、呼吸内科15%、脳外科12%、循環器内科6%、消化器内科5%、外科5%、腎臓内科4%、その他4%であった。整形外科の平均在院日数は33.1日、自宅退院率は60%、リハビリ開始までの日数は6.5日であった。神経内科の平均在院日数は31.4日、自宅退院率は60%、リハビリ開始までの日数は4.4日であった。廃用症候群は449名(39%)で、神経内科以外の内科と外科からの依頼で94%を占めた。廃用症候群の平均在院日数は34.7日、リハビリ開始までの日数は平均10.2日で、循環器内科、呼吸器内科より腎臓内科、消化器内科、外科が遅い傾向であった。廃用症候群の自宅退院率は61%であった。平成22年9月の患者ひとり当たり1日実施単位数は、脳血管リハビリ料が4.4単位、脳廃リハビリ料が2.2単位、運動器リハビリ料が2.2単位であった。

考察

平成21年度の日本リハビリテーション病院・施設協会の調査と今回の結果を比較すると、整形外科の自宅退院率が低く、神経内科の自宅退院率は高かった。実施単位数は整形外科が1単位少なく、神経内科は0.7単位多かった。整形外科に対する実施単位を増加させ、自宅退院率を向上させる必要がある。廃用症候群の平均在院日数は同程度であり、実施単位は0.5単位多く、自宅退院率は高かった。廃用症候群のリハビリ開始日までの日数にはばらつきがあり、原因疾病の治療状況に適した廃用対策をより早期から提供できるようにしたい。

抄録全体を表示

-

-地域特性から急性期リハビリテーションのあり方を考える-

中山 陽介, 沼尻 一哉

セッションID: 1J-B-7

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【目的】当院は茨城県南西部の県境に位置する急性期病院である。当医療圏に回復期リハビリテーション病床は無く、患者は生活圏外への転院を強いられることも少なくない。今回は当院から回復期病院への転院状況を調査し、当地域における急性期リハビリテーションの役割について検討したので報告する。<BR>

【方法】対象は過去3年間に回復期病院へ転院した脳神経外科患者、平成20・21・22年度:84・80・88例とし、医療ソーシャルワーカー(以下:MSW)介入までの日数・MSW介入後転院までの日数・在院日数・リハビリテーション(以下:リハ)開始時の機能的自立度評価(以下:FIM)・転院時FIMについて、後見的に調査した。統計処理は、有意水準を0.05としクラスカル・ウォリス検定を実施した。<BR>

【結果】転院47.4%のうち回復期病院への転院は26.4%であった。回復期病院への転院に関しては、圏域内在住で県内への転院25.7%に対し、半数を上回る54.3%が他県へ転院している。統計上年度間で有意差は認めなかったが、MSW介入までの平均日数は19.3±13.4日・18.6±11.9日・14.5±11.1日と年々早まり、MSW介入後転院までの平均日数は25.8±12.5日・27.0±11.3日・30.7±16.0日と増加している。<BR>

【考察】結果より回復期病院転院までの待機期間が増加する一方で、回復期における十分なリハを受ける機会が減少することになる。また半数以上が県外へ転院し、生活圏内での在宅・社会復帰までの支援が困難である。これら当地域の特性から、今後は急性期・回復期など病院毎の機能分化ではなく、一部で議論されている地域一般病床など、一般病院内での機能性を重視したシームレスな対応が求められる。また、地域完結型医療体制を構築するため、急性期病院にてより手厚いリハを実施し、在宅復帰率・地域生活支援の向上に繋がるような働きかけが重要となる。

抄録全体を表示

-

田垣 敦朗, 正山 薫, 後藤 英子, 枇杷田 奈七, 桒田 由貴, 岡村 秀人, 鈴木 清, 寺倉 篤司

セッションID: 1J-B-8

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

<はじめに>

近年、発達障がい児へのリハビリの要望が高まる一方で、小児専門施設の受け入れが困難な傾向があり、当院でも2009年度4月より本格的な受け入れ体制を整え、小児リハビリテーション(以下、小児リハ)を開始し2年が経過した。発達障がい児の支援は一機関のみで行われるものではなく、教育・医療・保険・福祉等の複数機関が相互に連携し行われている。そのため子ども一人ひとりの発達支援に対して同時に多くの支援者が関わることとなり、今後更なる詳細な関係機関の連携及び情報交換が必要不可欠になると考えている。

小児リハ開設後2年が経過するなかで、当院と関係諸機関との連携が構築されつつあり、今回ここに当院における活動の現状と今後の課題について報告する。

<取り組み>

2009年5月から2011年5月までの2年間の活動内容として、1,年間5回のケース検討会参加(教育、医療、保健、福祉従事者などで構成)、2,児童デイサービスへの訪問及び講義、3,県療育スタッフを招いての研修及びデモケース勉強会、4,特別支援学校教諭や学級担任の当院への訪問、5,主治医兼処方医である児童精神科医師との定期カンファレンス開始、6,保護者交流会を行った。

<今後の課題>

このように地域連携を重ね関係機関との繋がりが増え、子どもに対しての支援体制ができつつあるが、子どもの発達段階において次々に湧き上がってくる尽きない問題に対し、保護者の小児リハへの依存度が増々高まり、小児リハ終了へ向かいにくい状況がある。また子どもが就学して療育機関での指導が終了すると同時に相談機関が教育や医療機関に限定されてしまうという点や、小児リハ介入時にリハビリの目的を明確化して保護者と情報を共有し理解する事が曖昧になり易い点が考えられる。今後、小児リハ介入時にリハビリの目的を明確化し、保護者が子どもに対しての理解を高めた上で実施していく事が重要であると考える。

抄録全体を表示

-

松岡 真由, 中西 恭子, 齊藤 美奈子, 伊藤 友季子, 鈴木 貴士, 筆谷 拓, 安江 充, 平尾 重樹, 渡部 啓孝

セッションID: 1J-B-9

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

<緒言>当院の嚥下リハビリ依頼数は2009年度184、2010年度324、2011年度370と増加している。嚥下評価のための嚥下造影検査(以下VF)時には誤嚥を認めることがあり、誤嚥物除去も必要な対応となっている。これまで誤嚥対応は未整備だったため口腔ケア・摂食嚥下リハチームで約1年かけてVFマニュアル整備を行い、管理者会議で承認を得て2009年10月から運用開始となった。今回当院のVF時誤嚥対応と運用経過を報告する。

<VF時誤嚥対応>初期対応として医師、言語聴覚士、看護師で咳嗽、強制呼出手技、吸引および体位ドレナージを行い、必要に応じ理学療法士(以下PT)が体位排痰法を行った。誤嚥物喀出不可の場合、臨床工学技士の協力で陽・陰圧体外式人工呼吸器(IMI社製,RTXレスピレータ)使用を検討した。

<対象>2009年10月1日から2011年3月31日までにVFを実施した患者の内、硫酸バリウム液・造影剤加模擬食品を誤嚥した6名(平均年齢78.3±3歳、男性4名、女性2名)。

<方法>誤嚥直後の胸部X線写真所見、誤嚥物喀出の有無、検査後一週間の発熱と炎症反応上昇の有無、呼吸器・消化器症状を評価し、誤嚥の影響を後方視的に調査した。

<結果>胸部X線写真に誤嚥物残留ありが3名、誤嚥量3ml未満と少量であり残留所見なしが3名だった。残留ありの3名にチームアプローチで介入し、2名(初期対応1名、PT介入1名)で誤嚥物除去ができた。検査後一週間の発熱と炎症反応上昇は2名あったがVF時誤嚥が直接原因になった可能性は低かった。呼吸器・消化器症状は全例で認められなかった。

<考察>本体制確立でシステム化した誤嚥対応が可能になった。多量の誤嚥があっても胸部X線写真上に反映されない場合もあるため対応考慮の必要があった。今後も誤嚥量を最小限に抑えると共に誤嚥物除去を速やかに行い、VFの安全性を高めて行きたい。

抄録全体を表示

-

渡辺 亜美, 古田 さやか, 横山 壽一, 横山 善至, 浅井 雅幸

セッションID: 1J-B-10

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

[はじめに] 近年摂食・嚥下障害を有する患者は増加傾向にある。そのため当院では2009年より耳鼻咽喉科に嚥下外来を開設し嚥下内視鏡検査(以下VEとする)が行われるようになった。今回は嚥下外来の現状と言語聴覚士(以下、ST)の関わりについて報告する。[対象と方法] 2010年4月~2011年3月にVEを施行した41名を対象とした。方法として初回VE前の食形態とVE目的から、絶飲食で嚥下訓練適応判定をA群、ゼリー食で直接訓練適応判定をB群とした。ペースト食で食形態向上判定をC群、常食で食形態妥当性判定をD群とした。診療録よりVE 後の食形態、VE回数、嚥下訓練終了時の食形態、訓練期間、転帰を調査した。[結果] A群は23例、発症から初回VEまでの期間は平均23.9日、VE回数は平均5.2回であった。VEの結果から絶飲食継続は10例、ゼリー食9例、ペースト食3例、刻み食1例であった。平均訓練期間は65.1日で、訓練終了時に食形態が向上していた例は12例であった。また、食形態が維持または低下した11例のうち6例が死亡転帰であった。B群は6例、VE結果からゼリー食継続は3例、ペースト食3例であった。平均訓練期間は53.3日でVE後の訓練開始前より食形態が向上したのは4例であった。C群は8例、D群は4例で両群ともに訓練終了時に食形態が低下した例はなかった。[考察] VEは検査室確保がいらずベッドサイドで可能である。当院では観察結果をすぐにフィ-ドバックしたい為VE実施時はSTも同行している。また病棟でも統一されたアプローチができるよう、食事の手順を示したポスターを病室に掲示するなどの工夫も行っている。今回A・B群では食形態が向上した例が半数であった反面、維持または低下例も半数存在しており、嚥下訓練には十分なリスク管理とチームアプローチは重要であり、VEなどの客観的な検査は必要である。STも現状の情報提供に加え、家族への嚥下体操や咽頭のアイスマッサージなどの指導をしていきたい。

抄録全体を表示

-

永田 悠起, 吉田 良子, 内藤 淳, 三澤 千鶴, 松久保 修, 山崎 良兼

セッションID: 1J-B-11

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【はじめに】

近年、多種多様な薬剤耐性菌が問題視されている。今回我々は当院の過去5年間に分離されたExtended-spectrum β-lactamase(ESBL)産生菌の検出状況および、薬剤感受性について調査したので報告する。

【方法】

2006年1月1日から2010年12月31日までに提出された検体から分離されたESBL産生腸内細菌を対象とした。同定および薬剤感受性試験はSIEMENS社製MicroScan Walk Away専用パネルNC6.11jを使用した。なお判定基準はCLSI M100-S19に従った。同月同一株に対する重複処理を行った。

【結果】

ESBL産生菌株は5年間で484株。(ESBL)大腸菌の06年~10年の検出株数/検出率(%)は、06年:28/3.7、07年:53/4.7、08年:42/4.1 09年:57/5.4、10年:82/7.2。(ESBL)

Klebsiella属は06年:4/1.1、07年:4/0.7、08年:17/2.9、09年:15/2.3、10年:18/2.5。(ESBL)

Proteus mirabillisは06年:26/20.3、07年:22/15.1、08年:31/19.5、09年:46/33.1、10年:39/27.5であった。入院、外来は入院が35%、外来が65%であった。ESBL産生大腸菌の06年→10年の感受性率(S率)はCMZ:96→100%、IPM:100→99%、CVA/AM:46.4→57%、LVFX:39.3→30.5%、AMK:96→93%、FMOX:96→99%であった。

【考察】

今回の調査でESBL産生菌は増加傾向を示した。ESBL産生菌の保菌者の入院が多く入院時の監視体制を強化する必要を感じた。今後も臨床側に適切な抗生剤使用ができるように情報提供をしていきたい。

TEL:(0565)43-5000内線2979

抄録全体を表示

-

廣瀬 理恵子, 酒寄 祐子, 福島 由美子, 篠崎 ひとつ, 阿部 真希子, 宮本 和典

セッションID: 1J-B-12

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

[目的]肺炎球菌は、中耳炎、副鼻腔炎、市中肺炎、髄膜炎の起因菌として分離頻度の高い菌である。近年、従来有効だった抗菌薬に対して、耐性を獲得した菌の分離が増加している.しかし、薬剤耐性肺炎球菌の分離頻度には地域差がある。このため、茨城県つくば・土浦地区で分離した肺炎球菌の薬剤感受性を測定し、この地区での耐性化を調査した。

[対象]2002年7月から2003年6月(以下2002-3期)と2009年4月から2010年3月(以下2009-10期)に、つくば・土浦地区の病院・診療所で、耳・鼻・咽頭・気管・気管支の分泌物から分離した肺炎球菌を収集した。同一患者から複数回菌を分離した場合は、各期内で最初の分離した菌を対象とした。薬剤感受性は、ドライプレート(栄研化学)を用いた微量液体希釈法で最小発育阻止濃度を測定し、Clinical Laboratory Standard Institutionのブレークポイントに則って判定した。

[結果]2002-3期と2009-10期に分離したそれぞれ109株と94株のうち、ペニシリンG(PCG)、セフジニル(CFDN)、アジスロマイシン(AZM)、レボフロキサシン(LVFX)に対する感性株の比率は、下表の通りだった。LVFXを除き、2009-10期では感性株の比率が低下していた。

[考察]つくば・土浦地区で分離される肺炎球菌は、フルオロキノロン耐性株は稀なものの、ペニシリン、セフェム、マクロライド系に対する耐性化が進んでいると考える。今後この地域の肺炎球菌の薬剤感受性がどう変化するのか、調査を続ける必要がある。

今回の発表にあたりご指導いただいた筑波大学病院、人見重美先生に深謝いたします。

抄録全体を表示

-

桂川 晃一, 波多野 正和, 西部 亮三, 森 良雄, 田中 孜

セッションID: 1J-B-13

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【はじめに】当院で日常業務として行っている血液培養について、(1)溶血遠心分離後の沈渣を培養する方法(以下溶血遠心分離法)(2)自動機器とボトルによる方法(以下自動機法)の2法の成績を検討した。

【方法】(1)溶血遠心分離法:血液前処理剤ISOLATOR(関東化学)を用い能書に従い血液10ml採取し溶血後遠心処理、沈渣1mlの内0.1mlをチョコレートII寒天培地(日本BD)に、残量0.9mlをヘモリンパフォーマンスアナエロビー嫌気用ボトル(シスメックス・ビオメリュー)に接種した。チョコレートII寒天培地は5%炭酸ガス培養、ボトルは振盪機にて共に35℃で培養した。尚この方法は技師が勤務する平日に限定して行った。(2)自動機法:自動血液培養装置BacT/Alert3D(シスメックス・ビオメリュー)、成人にはSA及びSN培養ボトル、小児にはPF培養ボトルを使用、休日・夜勤帯に患者血液を接種されたボトルを当直技師もしくは看護師が自動機にセットし運用した。

【検討対象】2004年度から2010年度まで。溶血遠心分離法で2549件、自動機法で2773件の計5322件。

【結果】7年間の平均陽性率は、溶血遠心分離法が19.5%、自動機法が15.2%であった。分離される菌種に大きな差は認められなかったが、溶血遠心分離法は菌種が多彩で特に酵母においていわゆるNon-albicansの発育が早い傾向であった。

【考察】抗菌薬や抗体・白血球など細菌の発育に拮抗する物質を排除できる溶血遠心分離法が有用であった。血液培養はもともと陽性率の低い検査技術であり、2セット法でも15%前後と報告する施設が多い。溶血遠心分離法も自動機法より手間ではあるが少しでも検出率を上げる方法のひとつと考えられ、検査コストは2セット法とほぼ同額であり、経済的な面でも溶血遠心分離法も良いのではないかと思われる。学会当日は、陽転までの日数や菌種について提示し批評を請いたいと考えている。

【連絡先】0575-22-2211内1690 saikin@chuno.gfkosei.or.jp

抄録全体を表示

-

渋谷 浩一, 蒲澤 康晃, 堀 友紀子, 山田 滝彦, 大河内 昌弘

セッションID: 1J-B-14

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

当院での抗酸菌検査とQFT検査の状況

渋谷 浩一(しぶやこういち) 蒲澤 康晃 堀 友紀子 山田 滝彦 大河内 昌弘

尾西病院臨床検査技術科・同部長

(はじめに)現在の日本の結核罹患率は、他の先進諸国と比較しても高く中まん延国となっている。当院は結核病棟を有さないので院内感染拡大防止をするため昨年11月より肺炎にて入院する患者を時間内・外を問わず抗酸菌検査を実施している。抗酸菌検査及びQFT検査の2年間の状況を報告する。

(方法)対象は2009年5月から2011年3月までの抗酸菌培養依頼の喀痰検体を直接塗抹による蛍光染色を実施。培養は液体培養(MIGIT)法を外部委託。またDDH法(同定検査)・薬剤感受性検査・PCR法・QFT検査(ELISA)も外部委託している。

(結果)抗酸菌培養依頼総件数 503件(塗抹のみの検査 12件含む)塗抹陽性 16件(陽性率3.1% 平均年齢 76.2歳)培養陽性 68件(陽性率13.9% 同一患者検体含む)同定依頼のあった菌名の内訳はM・tuberculosis 5件 9.8% (平均年齢81.5歳) M・avium 22件 43.1% M・intracellulare 16件 31.3% その他 8件 15.6%(非定型抗酸菌群の平均年齢 78.4歳)

QFT検査依頼件数 69件(培養依頼数に対して) 陽性 7件 陽性率10.1% 平均年齢75歳(今回は判定保留は含めず) その内の1件はM・tuberculosisであった。 判定保留 15件 (陽性を含めた陽性率 31.8%)

また結核菌PCR法 54件 陽性 4件 MAC PCR法 38件 M・avium 5件 M・intracellulare 5件であった

(まとめ)抗酸菌培養陽性率は結核病棟の有無により施設間差があると思われるが、当院にて約14%とあるのは中まん延国である故なのかと考えられる。また、陽性者のほとんどは報告例同様に高齢者に偏在し亡くられた方もいました。肺炎時に入院する患者を抗酸菌検査する当院では、今後増加するであろう検体を塗抹検査だけではなくLAMP法などの迅速に検出可能なキットを用い早期発見・感染拡大防止に努めようと思います。

抄録全体を表示

-

井上 稔之, 鈴木 篤, 吉見 太志郎, 岩本 智里, 辻 亜友子, 玉内 登志雄

セッションID: 1J-B-15

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【はじめに】血糖(Glucose)は解糖阻止剤フッ化ナトリウム(NaF)入りの採血管で採血しない場合、血球成分(赤血球、白血球、血小板等)の解糖作用により時間とともに低下することは知られているが、今回様々の条件下でどのように変化するのか検討を行い若干の知見を得たので報告する。

【測定装置・試薬】1)測定装置:東芝TBA-C8000 2)測定試薬:株)カイノス アクアオート カイノス GLU試薬(ヘキソキナーゼ法)

【方法】ボランティアの20歳代男性1名、30歳代女性2名、50歳代男性1名、50歳代女性1名より抗凝固剤(ヘパリンNa)入り採血管に採血し洗浄した血球と血糖値の高い患者プール血清を希釈した血清を用い血球濃度、血糖値の異なる試料を作成し0、5、10、15、30、60、120、180分の血糖値を測定した。またNaF入りの試料も同様に作製、測定した。

【結果】RBC1.80×10

6/μlで血糖値159.2mg/dl・82.8mg/dl・40.4mg/dl・17.4mg/dlの60分値は157.6・80.8・38.1・14.9mg/dl、120分値152.1・76.6・34.6・12.5mg/dl、180分値151.9・75.2・32.9・9.8mg/dl、RBC4.68×10

6/μlで血糖値87.3mg/dl・45.3mg/dl・22.5

mg/dl・9.6mg/dlの60分の値は81.9・38.4・14.7・3.7mg/dl 120分値75.1・30.8・7.2・0mg/dl 180分値68.6・23.9・1.2・0mg/dl でありNaF入りRBC4.68×10

6/μlで血糖値が同条件検体では60分値が83.0・40.5・18.1・6.1mg/dl、120分値79.1・36.8・14.2・2.3mg/dl、180分値78.3・35.9・12.8・0.9mg/dlであった。

【考察】解糖阻止剤を使用しない場合は最大1時間当たりRBC 1×10

6/μlで血糖値約1.24mg/dl低下することが確認された。この結果を診療部門へ情報提供し適切な判断の助けになるようにしておくべきであり、NaF採血でも注意を払う必要があると考えられた。

抄録全体を表示

-

土井 昭夫, 竹内 一郎, 谷貝 顯博, 渡辺 修

セッションID: 1J-B-16

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【目的】子宮頚部細胞診における液状細胞診(Liquid Based Cytology:以下LBC)と直接塗抹法(従来法)について、異型細胞の検出率、標本作製および鏡検時間の比較検討を行いLBC法の有用性を検証した。

【方法】対象は当院婦人科外来で子宮頚部細胞診を行った50症例。採取器具はcervexブラシ(MBL社)、LBCはTACAS(MBL社)を使用した。採取はcervexブラシにて子宮頚部を擦過し、直接スライドグラスに塗抹する従来法の後、同一ブラシをLBC用の保存液に入れて回収するスプリットサンプル法を用いた。マニュアル法にてTACAS標本を作製した後従来法、LBC法ともパパニコロウ染色を行い、判定はベセスダシステムにて行った。判定結果は、マッチドペア・盲検試験法にて比較した。また標本作製時間+鏡検時間の比較も行った。

【結果】異型細胞の検出率は従来法:8%、LBC法:12%であった。標本作製時間は従来法:2.0分/枚、LBC法:4.5分/枚であった。鏡検時間は従来法:7.5分/枚、LBC法:3.0分/枚。標本作製+鏡検時間では従来法:9.5分/枚、LBC法7.5分/枚。合計時間では標本作製時間が余分にかかってもLBC法の方が時間短縮になっている。

【考察】LBC法の利点として、1.検体採取後の手技が容易。2.不適正検体の低減。(固定前乾燥標本など)3.スクリーニング精度の向上。4.鏡検時間の短縮。(標本塗抹面が13mmの円で細胞の重なりが少なくみやすい)5.HPV検査などの追加検査が同一検体で可能。等があげられる。一方検討点として、1.従来方よりコストがかかる。(保存液、専用スライドグラスが必要)2.細胞像の見方に若干の慣れを必要とする。等があげられる。

以上の点をふまえても、LBC法は利点が多く有用性があると考えられる。

抄録全体を表示

-

金森 妙子, 松原 久美子, 三輪 洋嗣, 石原 和浩, 高橋 治海, 徳山 泰治, 山本 悟

セッションID: 1J-B-17

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

<はじめに>

センチネルリンパ節への転移の有無は腋窩郭清適応決定の為の重要な因子となっている。当院では、病理医は嘱託医であり、術中センチネルリンパ節の迅速診断が困難をおぼえていた。OSNA(One Step Nucleic acid Amplification)法は従来の病理組織学的検索と異なり、転移量をサイトケラチン19のmRNAコピー数として半定量化が可能な新しい分子生物学的リンパ節診断法である。2011年4月よりOSNA法を導入し、センチネルリンパ節診断の簡便性と迅速性を図った。OSNA法導入後の使用経験や、従来法との比較検討について報告する。

<対象>

2011年4月以降の原発性乳癌症例で術前評価でリンパ節転移なしと診断された5例とリンパ節転移ありと診断された5例の計10例を対象とした。

<方法>

色素法及びRI法の併用によって採取されたセンチネルリンパ節を最大割面が出るように3分割し、中央の部分を従来の病理組織標本として、残りをOSNA法で測定した。

<結果>

10例において採取されたリンパ節は12個であった。OSNA法で陰性を示したのは5例、陽性を示したのは5例で、いずれも病理組織診断の結果と一致し、リンパ節転移の有無に関する一致率は100%であった。

<考察>

10例と少ない症例数であるものの、OSNA法と従来の病理組織診断法のリンパ節転移の有無に関する一致率は100%であり、センチネルリンパ節の術中迅速診断法として有用であることが示唆された。またOSNA法は検査技師(研修要)による結果報告が可能であり、従来よりも病理部の迅速診断業務の負担が軽減されると考えられる。

現在はすべての症例において、病理組織診断とOSNA法の併用であるが、今後症例数を増やし良好な結果であれば、病理組織診断の省略を図っていきたい。

抄録全体を表示

-

白井 佳子, 柳井 由美, 松本 幸枝, 完戸 正史, 合田 吉徳

セッションID: 1J-B-18

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

(はじめに)中皮腫は近年増加傾向にあり,早期発見が重要である.今回我々は細胞診断に苦慮した「早期の中皮腫」を経験したので報告する.

(症 例)40歳代男性.1年前より乾性咳嗽,2ヶ月前より左胸痛.職業歴はガスの配管工事.胸部X線検査で左胸水指摘,CT胸膜不整肥厚.左胸水中ヒアルロン酸23,800ng/dl,胸水細胞診にてClass_III_,反応性中皮細胞と思われるが多数認める為,要再検とした.胸膜生検にて中皮腫.左肺,胸膜,横隔膜の摘出後5年経過し現在も存命中である.

(細胞所見)パパニコロー染色にて炎症性背景に散在性から小集塊で中皮細胞を多数認めた.相互封入像,細胞相接着,hump様細胞質突起,多核細胞出現を認めた.細胞質はライトグリーン好性で重厚感が見られ核は類円形で均一感がありクロマチンは微細顆粒状繊細で明るく核小体の腫大を認めた(Photo.1).ギムザ染色にて好酸球主体の背景に中皮細胞を認めた.細胞質は塩基好性で核は円形核縁円滑でクロマチンは細顆粒状に濃染して見られた(Photo.2).

(まとめ)中皮腫に特有な相互封入像,hump様細胞質突起,多核細胞出現は早期の上皮型中皮腫診断に重要であった.

抄録全体を表示

-

石井 健司, 蒲澤 康晃, 青山 知絵美, 山田 滝彦

セッションID: 1J-B-19

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

≪はじめに≫

当院は総ベッド数323床、平成21年に地域災害医療センターにもなっている稲沢市の総合病院であります。

当検査室にて扱っている血液製剤は、照射赤血球濃厚液(以下RCC)、新鮮凍結血漿(以下FFP)、照射濃厚血小板(以下PC)の3種類で年間の血液製剤使用量はRCC 約956単位、FFP 約129単位、PC約345単位である。今回血液製剤を有効利用するには血液製剤の廃棄血削減が重要であると考え、当院におけるRCCの廃棄現状と廃棄削減への改善策を検討してみる事とする。

≪対象≫

平成22年4月から平成23年3月までの1年間の廃棄血となったRCCについて入庫数、廃棄単位数、廃棄率より検討する。

≪廃棄血削減への改善策の検討項目≫

1_適正在庫数の管理・・当院は常時全ての血液型(A、O、B、AB)に対して2単位分の在庫を確保している。対象期間の平均廃棄率は20.6%で中でもAB型の廃棄の約60%が入庫後期限切れという状況である。これに対してAB型の在庫確保の必要性も疑問であり診療側との検討を進める必要がある。

2_T&S導入・・手術準備血も使用されないケースも多く今後T&S導入も考え入庫から払い出しの時間短縮ができれば手術準備血依頼数の見直しが可能ではないかと考えられる。

3_出庫製剤管理・・輸血直前に検査側より製剤運搬、病棟管理を極力避ける。

4_使用確認・・輸血後の使用確認し未使用の場合は医師に確認し在庫に戻す。

5_医師へのアプローチ・・貧血状況から検査側が製剤使用可能かどうかのアプローチ。

6_輸血療法委員会・・廃棄血の状況、理由等を報告し病院全体の問題として扱う。

≪考察≫

診療側との壁は非常に厚く高いと考えるが、血液製剤を有効利用することは医療従事者の責務であり何よりも善意ある血液製剤を無にしない必要があり、今後も輸血療法委員会を中心として取り組んでいきたい。

抄録全体を表示

-

中山 尚美, 山本 喜之, 原田 康夫, 山本 敦子

セッションID: 1J-B-20

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【はじめに】近年、大量出血の際の凝固障害にはフィブリノゲン(以下Fig)の低下が重要であることが指摘されている。低下したFig値を止血可能域まで上昇させるには高単位のFFPを必要とし、また危機的出血時には短時間にFig値を上昇させる必要があり、物理的に困難な状況も想定される。当院では危機的出血への対応として2010年3月からFig製剤を一部の症例で使用し、その有効性を確認している。今回、当院でFig製剤を導入した経緯、使用実績、今後の課題を報告する。<BR>

【経緯】危機的出血におけるFig製剤の有用性について講演会を行い院内で認識を共有し、輸血療法委員会にて運用方法の検討を行った。院内採用にあたり、1)効能外使用の説明を必ず行いICを取得すること、2)使用はFig値が150mg/dl以下となることが予想される危機的大出血に限ること、3)使用前後にFig値を測定すること、4)輸血療法委員会にて全例検証することを遵守事項とした。<BR>

【使用実績】2010年3月から2011年2月までに合計12例使用され、内訳は術中10例、術後1例、血管撮影室にて1例であった。診療科は心臓血管外科5例、外科5例、整形外科1例、泌尿器科1例であった。使用決定時のFig値は平均99mg/dl(35~147mg/dl)、出血量は中央値6579ml(2959~22800ml)であり、投与判断は麻酔科医師が大半を占めた。1回投与量は3gが4例、4gが8例であり、止血不十分で追加投与した症例は2例であった。また投与にあたり、FFP併用10例、単独使用2例であった。投与後のFig値は60~100mg/dl程度上昇し、有効性について執刀医判断では著効・有効が大半であった。ICの術前取得は1例にとどまり、術中や使用時の取得が10例、術後1例であった。<BR>

【結語】危機的出血時の止血コントロールとしてFig製剤使用は非常に有効であった。しかし効能外使用のため運用法には慎重を期する必要があり、使用決定のタイミングが難しい。これらを解決するために、Fig値以外に出血量やバイタルサインなどの投与判断基準が必要と思われる。またIC取得は術前が望ましいと考えられるが、実際は術中の緊急時が大半であり、今後更に検討し改善したい。

抄録全体を表示

-

神谷 景子, 水口 和代, 中野 庸子, 牧野 薫, 田頭 美春, 柴田 妙子, 川上 治

セッションID: 1J-B-21

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【はじめに】

当院では脳波検査を約150件/月、ホルター心電図を約210件/月行っている。その中で神経内科からの失神精査として脳波検査とホルター心電図セット依頼は約5件/月ある。

今回、我々はホルター心電図では洞停止が記録されず、脳波検査中に約30秒の洞停止があった症例を経験した。脳波記録では一過性脳虚血がみられ、洞不全症候群と診断されたため、ペースメーカー植え込みとなった症例を報告する。

【症例】

57歳、男性

(既往歴)痛風、高血圧、副鼻腔炎

(家族歴)心原性失神なし

(嗜好歴)飲酒1合

(現病歴)2009年2月頃から失神があり、5/25にゴルフ場で失神。失神精査のため当院に紹介となった。

(心電図)洞調律、HR 89 bpm、QTc 423ms

(レントゲン)CTR58.9%、軽度拡大あり

(ホルター心電図)ほぼ正常範囲

(MRI、MRA)年齢相応、正常範囲

(脳波検査)開閉眼、過呼吸を3分間、光刺激を6~20Hz行ったが発作は出現せず。しばらく全般に10Hzが続いた。同時記録している心電図が突然洞停止になり、脳波は洞停止から約15秒後に徐波化し始め、振幅が低下。洞停止から約30秒後に四肢の動きから洞調律となり、脳波は徐々に10Hzへ回復した。

(その後の経過)

脳波検査の結果から患者は洞不全症候群と診断され、緊急入院となった。その日に体外式ペースメーカーを挿入し経過観察を行った。心筋シンチ、冠状動脈造影では異常がなく、6/15にペースメーカー植え込みとなった。ペースメーカーはAAI⇔DDD、依存度はAS-VS 67.9% AP-VS 32.1%であった。植え込み半年間当院でフォローした後、経過良好のため近医に紹介された。

【まとめ】

今回、心原性の失神であったが、ホルター心電図ではなく脳波検査で洞停止が出現し、それに伴う脳機能を記録する症例を経験した。脳波だけでなく、その他の記録も注意深く観察する必要があることを改めて感じる症例であった。

抄録全体を表示

-

釋 亮也, 小林 真, 良田 裕平, 宮島 透, 佐藤 一喜, 富山 武美

セッションID: 1J-C-1

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

症例1は30歳代、女性。胆石胆嚢炎でH22年4月上旬入院。保存的に改善し退院したが、同月下旬に腹痛、嘔気を自覚し再度受診。CT、MRCPで総胆管結石を認め再入院。初回ERCPで膵管造影時に空気混入を来たし術後膵炎の予防にEPSを留置したが十二指腸側フラップの展開不良のため迷入を来たした。CTでは膵頭部膵管に迷入していた。5日後、把持鉗子、バスケットカテーテル、バルーンカテーテルを用いたが、膵体尾部へ押し込む形になり回収不能であった。10日後、Soehendra stent retrieverをEPSに押し付けるも完全な同軸化が得られず内腔へ十分に先進しなかったが、回転によりEPS断端内腔が拡張され110Q造影カテーテルをステント内腔に挿入し追従させることで回収しえた。

症例2は60歳代、男性。アルコール性慢性膵炎の急性増悪のためH21年3月よりEPS留置を開始。3か月毎の交換により膵炎の再燃なく経過し、H22年1月ステントフリーとしたところ2月中旬に膵炎が再燃したためEPS留置を再開。H23年2月定期交換時には前回留置のステントは膵頭部に迷入しており乳頭拡張の後バルーンカテーテルにより回収しえた。

長期間の留置により膵管狭小化が解除され、細径ステントが固定不良となったため迷入したと考えられた。

抄録全体を表示

-

立花 進, 土屋 十次, 熊沢 伊和生, 西尾 公利, 小森 充嗣, 佐野 仁哉

セッションID: 1J-C-2

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

症例は68歳女性。平成19年7月頃より食指不振が出現し、当院来院。胃カメラ、腹部CTにて門脈腫瘍塞栓、後腹膜リンパ節腫脹を伴ったStage_IV_のスキルス胃癌と診断された。手術による根治性が得られないと判断しS1/Tax.を6クール施行したところ原発巣の縮小、門脈腫瘍塞栓および後腹膜リンパ節腫脹の消失が認められたため平成20年2月に胃全摘術を施行した。癌腫は_IV_型でありmuc.se.PM(-).DM(+)ly2,v1,n2(+)であった。術後経過は良好で術後約2カ月目よりS1/Tax.を2クール施行後にS1経口投与にて良好な経過をたどっていた。

平成22年8月の腹部CTにて後腹膜リンパ節の腫脹とCEAの上昇が認められたためS1/Tax.さらにCDDP/CPT11を施行中である。

抄録全体を表示

-

渡辺 一弘, 畑佐 匡紀, 中川 宗大, 水草 貴久, 右納 隆, 塚本 達夫

セッションID: 1J-C-3

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

55歳の男性。全身倦怠感と黒色便、貧血を主訴に近医受診し、消化管出血の疑いで当院へ紹介された。腹部エコーおよびCT上、小腸壁の肥厚及び腸間膜リンパ節腫大を疑わせる所見と多発する肝腫瘤性病変、さらに両肺の多発小結節影を認めた。HBs抗原陰性、HBc抗体低力価陽性、HCV-RNA定量(RT-PCR)陰性であり、HCVの既往感染が疑われた。CT等の画像所見上、肝硬変所見は認めていなかったが門脈腫瘍栓を認めていた。入院後、消化管出血検索のため上下部消化管内視鏡検査したが出血源となるような病変は認めていなかったため、消化管出血の部位はCTで認められた小腸の壁肥厚部位と考えられた。この時点で、肝細胞癌による小腸、肺転移や肝細胞癌と小腸腫瘍などの重複癌等を疑った。消化管出血の持続や腸閉塞症状が出現するようであれば腹腔鏡下の小腸腫瘍摘出術も検討していたが、入院後出血は落ち着き、腸閉塞症状もなかったため、輸血のみで経過をみていた。経口摂取も可能であったが、第13病日昼食後突然呼吸不全を来たし死亡された。その後ご家族の協力が得られたため剖検を施行した。剖検所見上、肝腫瘍は右葉のほぼ全体を占める大きな単純結節周囲増殖型の低分化型肝細胞癌であった。そして小腸と腸間膜、肺にそれぞれ肝細胞癌の転移が認められていた。右肺動脈には完全に閉塞する形で腫瘍塞栓を認め、突然死の原因と考えられた。肝細胞癌の経過中に肺動脈腫瘍塞栓にて突然死を来たした症例は報告例も少なく比較的稀有な症例と考えられたので若干の文献的考察を加え報告する。

抄録全体を表示

-

臺 勇一, 袴塚 純一, 坂内 唯, 奥本 麻衣, 石橋 敦, 佐藤 匡美, 渡辺 重行

セッションID: 1J-C-4

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【年齢・性別】56歳、男性。

【現病歴】2010年4月急性心筋梗塞に対し、冠動脈インターベンション施行。経過良好で一時退院となったが、下血を繰り返し、6月再入院。腹部CTで遠位空腸に隆起性病変を指摘。口側からの小腸内視鏡で幽門輪から45cmの空腸に隆起性病変がみられ、カプセル内視鏡で遠位小腸に下血の原因と考えられる腫瘍様の映像が認められた。7月中旬2か所の小腸腫瘍病変に対して小腸部分切除術施行。同年8月術後経過良好で近医血液内科紹介となった。

【腹部CT所見】遠位空腸に径38mmのよくenhanceされる隆起性病変。

【カプセル内視鏡所見】空腸隆起性病変から1時間ほど進んだ遠位小腸に褐色調の不鮮明な隆起性病変様映像。

【切除検体肉眼所見】Treitz靱帯から270cmの部位から切除された小腸に40mm大の2型腫瘍、Treitz靱帯から40cmの部位から切除された空腸に23mm大の亜有茎性腫瘍。

【病理組織所見】2型腫瘍は中-大型リンパ球様腫瘍細胞がびまん性に増殖する、悪性リンパ腫、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)、胚中心型の像、亜有茎性腫瘍はリンパ球様腫瘍細胞が比較的明瞭な大小の結節性増殖巣を多数形成する、悪性リンパ腫、濾胞性リンパ腫(FL)、Grade 1の像と考えられた。

【考察】小腸の悪性リンパ腫では、十二指腸ではFLの割合が高く、空腸・回腸では多くがDLBCLであることが知られている。今回の症例では、分子生物学的に遠位空腸のDLBCLは FL由来である可能性が示唆された。

抄録全体を表示

-

田村 佳奈恵, 五十嵐 絢子, 中川 育磨, 山本 浩之, 伊藤 貴史, 深谷 進司, 吉田 晃, 新 智文, 秋川 和聖, 菊池 英明

セッションID: 1J-C-5

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

症例は64歳女性。2010年10月、前医にてASTとALTの上昇がみられ、腹部エコーを実施したところ、肝S3に14×16mm大、肝S4に19×10mm大の低エコーを呈する腫瘤が認められた。11月、当科に紹介となり、造影MRIと造影CTを実施し、肝S3の腫瘤は動脈優位相で濃染し、門脈優位相でも濃染が持続する腫瘤像であり、肝血管腫と考えられた。肝S4の腫瘤は、MRIの動脈優位相で濃染し、門脈優位相で増強効果が低減する腫瘤像を呈し、肝細胞癌が鑑別に挙げられたが、CTでは動脈優位相で濃染して門脈相以降は周囲肝との変化が明らかではなく、診断の確定が困難であった。2011年1月、肝S4の腫瘤を生検し、免疫染色等より高分化内分泌細胞癌の肝転移と診断した。2月上旬、原発巣の検索目的にFDG-PETを実施したが、肝に明らかな異常集積は認められず、他部位にも原発巣を疑う異常集積は指摘されなかった。2月下旬、原発巣の検索目的に当科入院となった。上部消化管内視鏡検査や超音波内視鏡では特記所見がなく、下部消化管内視鏡検査では肝彎曲と横行結腸にそれぞれ4mm大と3mm大の腺腫性ポリープを1個ずつ認めたのみであった。カプセル内視鏡で回腸末端に腫瘤影が確認され、小腸内視鏡では回盲部より40から50cm口側に粘膜下腫瘍様の隆起を認めた。同部位からも高分化内分泌細胞癌の組織診断が得られ、原発巣と考えられた。肝予備能は良好であり、当院外科にて原発巣と転移性肝腫瘍に対して二期的手術を行う方針となった。小腸における内分泌細胞癌の発生は極めてまれである。今回、肝機能障害を契機に転移性肝腫瘍が発見されたが、FDG-PET陰性の悪性腫瘍であるため原発巣検索に苦慮した。カプセル内視鏡および小腸内視鏡により判明した回腸高分化内分泌細胞癌の一例を経験したので報告する。

抄録全体を表示

-

榊原 香代子, 村元 雅之, 藤田 恭明, 上原 恵子, 金原 真紀, 佐藤 由美子

セッションID: 1J-C-6

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

症例は78歳男性。上行結腸癌、十二指腸浸潤に対し平成22年8月16日に結腸右半切除術、十二指腸合併切除術が施行されている。組織学的進行度が_III_bと進行していたため、FOLFIRIによる術後補助化学療法を継続中であった。嘔気嘔吐の副作用はなく食事摂取は良好に保たれていたが徐々に低アルブミン血症が進行し、ついに2.0g/dlとなり下肢浮腫を伴ったため平成23年1月11日に栄養介入目的で入院となった。投与カロリーは軟食1000cal、免疫強化経腸栄養剤750cal、PPNで210cal、脂肪乳剤200calに加え、L-グルタミン製剤2.7gを併用した。1月12日に測定した血清Zn値は17μg/dlと著明に低下しており、亜鉛欠乏症から蛋白合成不全を引き起こしていたと考え、Zn含有胃潰瘍治療剤の投与を1月18日から開始した。血清Zn値の上昇に伴い徐々に血清アルブミン値は上昇し、浮腫も消失して1月29日軽快退院となった。

今回我々は亜鉛欠乏症が原因と思われた低アルブミン血症の1例を経験したので、若干の文献的考察を加え報告する。

抄録全体を表示

-

藤井 麻実, 森 範子, 森 直子, 石原 和浩

セッションID: 1J-C-7

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【目的】嚥下障害患者は誤嚥や窒息のリスクを伴っており、十分な食事摂取ができず低栄養に陥る場合があり、適切な食形態とすることが必要である。今回、 固形化補助食品(ホット&ソフト)の使用により食形態を変更し、栄養状態の改善に繋がった2症例を報告する。

【症例1】73歳男性、細菌性肺炎にて入院となる。喀痰は多く、痰貯留が著明にあり咽頭期の嚥下障害が認められた。入院時検査データはAlb:2.0g/dl、Hb:8.7g/dlと低値であった。入院2日目ミキサー食での開始となったが食事摂取量は3割~5割と少なく食事時にはムセもみられた。入院10日目よりホット&ソフトを使用して食事形態をゼリー状としたところムセは徐々にみられなくなり、痰貯留も軽減され食事は全量摂取可能となった。Alb、Hbの値は上昇し、栄養状態は改善傾向となった。

【症例2】90歳女性、脳梗塞後、肺炎にて入院となる。入院時の検査データはAlb:2.8g/dl、Hb:9.6g/dl。入院2日目より水分補給ゼリーにて経口摂取開始となったが、口腔機能の低下がみられホット&ソフトを使用した嚥下食を提供した。嚥下食_I_、_II_、_III_と段階が徐々にアップとなったがムセはみられず食事摂取は8割~10割と良好であった。その後ミキサー食へ食形態の変更となったが、主食の飲み込みが悪くホット&ソフト使用に戻したところ、飲み込みは改善され食事は全量摂取できた。入院30日目にAlb:3.5g/dl、Hb:11.3g/dlと栄養状態の改善も認められた。

【考察】2症例は共にホット&ソフトを使用することで口腔内での食品の付着性が軽減され、咽頭への食塊の送り込みがスムーズに行われ誤嚥の予防になったと考えられる。また咽頭に残留しにくい物性であると考えられるため嚥下が良好となり食事量の増加と共に栄養状態の改善に繋がったと考えられる。

【結論】嚥下障害患者の栄養管理では、適切な嚥下評価を行い嚥下状態に適した食形態とすることが重要である。

抄録全体を表示

-

常用食種としての有用性

中島 里奈, 久留宮 康恵, 橋本 賢, 中本 加純, 杉田 かおり, 国友 晴洋, 伊藤 浩一

セッションID: 1J-C-8

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

当院におけるソフト食導入について‐常用食種としての有用性‐

【目的】多くの施設において、摂食障害に対応すべくソフト食の導入が行われ、その有用性が報告されている。摂食障害には嚥下障害だけでなく、歯の欠落もしくは義歯の不適合、食べ物の認知、食事の味や見た目からくる食思不振など、原因が多岐にわたっている。このような摂食障害に対応する目的で、当院において新規の常用食種としてソフト食を導入し、1年が経過した。そこで、当院におけるソフト食の内容及び提供食数を評価し、導入の有用性を考察したので報告する。【方法】ソフト食は、粥、とろみ付き汁、主菜、副菜もしくは付け合わせを基本として、約1300kcalの献立として立案した。ソフト食の作成は専任調理師でなくても調理が可能となるように、作成方法の標準化を行い、開始時において14日のサイクルでの常用運用を平成22年4月1日より行った。食種の導入においてはNSTを中心とした試食会を開催し、食種選択を促すこととした。【結果と考察】業務の効率化と安定化のために、導入当初は専任調理師による調理とし、安定したソフト食提供をおこなった。その後専任調理師による調理技術の調理師、調理員間における共有と各種行事食などの新メニュー開発を行い、すべての調理師及び一部の調理員によるソフト食調理が可能となり、現在では20日サイクルでの運用を行っている。平成22年4月から平成23年3月におけるソフト食提供食数を集計した結果、1日平均食数は41食となり、一般治療食提供数の約8%であった。この食数割合は、当院における全粥食14%、軟菜食7.5%とほぼ同率であった。この結果から、ソフト食は患者の食事摂取形態として必要とされていることが予想され、常用食種として有用であると考えられた。

抄録全体を表示

-

三浦 毅, 鈴木 大介, 立松 隆男, 牧 和歌子, 梅田 大規, 山守 越子, 水藤 博章

セッションID: 1J-C-9

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【背景】

当院は週1回NST回診を実施しており、主治医が栄養評価をして栄養困難と判断した患者をNSTに依頼をかけるコンサルテーション型として稼働している。今回、昨年度のNST活動状況を調査し、若干の知見を得たので報告する。

【方法】

平成22年度NST回診を実施した15症例を対象として、介入前後における栄養指標(体重、血清アルブミン値、ヘモグロビン値、末梢血リンパ球数)の変化と介入時の提言内容をレトロスペクティブに調査した。また転帰を軽快と死亡退院に分け比較検討した。統計解析はStudent,s t-testを使用した。

【結果】

対象患者の40%が死亡退院であり、基礎疾患が重篤で栄養状態が極めて悪い患者がコンサルテーションされている現状であった。

全体では全ての評価項目において介入前後で有意差は生じなかった。転帰による分析は、軽快した患者において血清アルブミン値に有意な改善(P<0.01)がみられ、栄養状態の向上に寄与できたことが分かった。しかし転帰が死亡退院であった患者は、全ての評価項目で有意差は得られなかった。NST回診時の提言は延べ122件あり、103件(84.4%)採用されていた。提言内容は経腸栄養に関するものが最も多く、続いて静脈栄養、内服薬関連の順に多かった。

【考察】

提言が多く受け入れられた要因として、コンサルテーション型での介入方法が、主治医との双方向的なコミュニケーションを円滑にしているためであると考える。コンサルテーション型の介入は受動的であり、主治医のNSTに対する関心が高くないと、患者依頼が少なくなるデメリットがある。今後の課題として、院内における積極的な啓蒙活動と共に、栄養管理計画書に基づいた栄養スクリーニングで抽出される栄養障害患者を回診対象にした、能動的介入も検討しなくてはいけないと考える。

抄録全体を表示

-

橋本 賢, 久留宮 康恵, 中島 里奈, 中本 加純, 伊藤 浩一

セッションID: 1J-C-10

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【目的】近年、低栄養状態の改善やこれに伴って発症する褥瘡の治療を目的とした、NST介入のシステムが確立されてきた。しかしながら、介入後の取り組みによっては、再び低栄養となるケースが多く、退院に向けたNST活動の充実が望まれている。今回、褥瘡と低栄養を発症した慢性腎不全患者に対し、当院NSTチームが介入を行い、改善が認められた一例を示す。【症例】91歳女性。熱発、慢性腎不全、食思不振、褥瘡により入院加療。腎機能改善に伴い全粥ミキサー食全量摂取が可能となり、退院となった。3ヵ月後、摂食量低下、褥瘡悪化のため再度入院となりNST依頼となった。再入院時検査データAlb1.7g/dL、BUN69.7mg/dL、Cre2.2mg/dL、TEE1,240kcal。全粥ミキサー主食1/2食、PPN3号1,000mLに合わせて、低Alb血症と褥瘡改善のため高たんぱく質比率流動食200kcalをBUNとCre値を確認しながら投与した。全量摂取が難しくSTによる嚥下評価により、七分粥ミキサー食に変更した結果、ほぼ全量摂取が可能となった。同時にBUNが高値となり、流動食中止が検討されたが、緩やかなAlb値と褥瘡の改善が見られたため継続とした。家族の希望により在宅介護に向けた退院のために、栄養、口腔・褥瘡ケアに関する指導を行い、流動食からエンシュアHへ変更し、腎機能の悪化もなく退院となった。退院後は訪問看護と通院診察で褥瘡は完治し、Albは3.3g/dLに改善した。【考察】本症例は、腎機能低下時の栄養付加と、NST介入による退院時の指導が有効であった一例である。成分栄養管理を必要とする病態における栄養付加は、検査データ評価だけでなく、容態との総合的な判断が重要であることが示唆された。またNST介入後の在宅介護を行う場合は、退院前指導と訪問看護の充実が重要であることが示された。

抄録全体を表示

-

西野 直樹

セッションID: 1J-C-11

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

Cone-beam-CTガイド下による経皮的肺穿刺の有用性

JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院

西野 直樹

【はじめに】

CTのhigh SPEC化および普及に伴い、肺の小結節病変が発見される症例が増え、診断目的である針生検や術前マーキングを行う機会が増えてきている。

当院ではこれまでCTガイド下にて穿刺を施行してきたが、今回Cone-beam-CT(以下CBCT)撮影が可能なアンギオ装置を導入したことでCBCTガイド下肺穿刺が可能となり、施行したところ有効であったため報告する。

【使用装置】

PHILIPS社製 Allura Xper FD20

プロトコル

撮影条件:120kv 192mA 5sec、Frame rate:60fr/10sec、inch size 19、FID 120cm、

Rotation area 240°、Recon slice:600

【方法】

1. CTと同様な手法で腫瘍が認められる体表にメジーをセットする。

2. CBCTを撮影し穿刺場所を決定、体表-胸膜と体表-腫瘍の距離を計測する。

3. 目的場所に針が到達したらマーク留置もしくは生検を行う。

【症例】

1. 炎症性疑腫瘍

2. 肺癌

【結果】

コントラスト分解能および解像度においてはCTに劣るものの腫瘍位置が十分確認できている。またMPR表示にすることでX,Y軸のみならずZ軸方向の評価もでき、適切な場所にマーク留置および穿刺が行えている。

【考察】

当院はCT装置1台のみ保有のため、術前マーキングを施行するには午前の一番稼働している時間帯に外来業務を止める必要があった。しかしCBCTで施行するようになってからはCTを止める必要もなくなり業務改善に至っている。

今後の課題は利用しているプロトコルではCTに比して患者様の受ける被曝線量が多いために、同等もしくはそれ以下の線量でもって被曝低減に務める必要があると考える。

抄録全体を表示

-

島田 泰樹, 片岡 孝司, 大林 乃武夫, 深田 真司, 寺本 宗正, 鳥居 剛也

セッションID: 1J-C-12

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

[目的]

近年、画像ワークステーションを用いて、冠動脈CTと心筋SPECTとの画像フュージョンが行われるようになってきました。

冠動脈CT上の冠動脈の支配領域と、心筋SPECTの心筋への集積状況とが画像フュージョンを行うことにより視覚的に分かりやすく表示され、診断上有用であると評価されてきています。

また当院では平成22年5月よりCT装置を64列CT(東芝アクイリオンCX)に更新して冠動脈CTを、また平成23年4月よりRI検査装置をSPECT-CT(シーメンスSINBIA T)に更新して検査を行っています。

今回、画像ワークステーション上で冠動脈CT画像と心筋SPECT画像とのフュージョン画像を作成するにあたって、その精度を検証すべく基礎的な検討を行いました。

[方法]

RI用心臓ファントム用いてタリウムによる心筋SPECTを撮影。同様に、RI用心臓ファントム用いて冠動脈CTを疑似的に撮影・再構成し、それぞれの撮影データをPACSサーバから画像ワークステーションに取得して、フュージョン画像を作成しました。

さらにフュージョン画像によるポーラーマップと心筋SPECT解析ソフト(ハートスコアビュー)によるポーラーマップとの比較を行いました。

[結果]

RI用心臓ファントムを用いた心筋SPECTのハートスコアビュー上のポーラーマップと、冠動脈CT画像とのフュージョン画像上のポーラーマップとの相関を客観的に確認することができ、ファントム上において精度が保たれていることが確認できました。

抄録全体を表示

-

岡田 浩幸, 太田 明宏, 中村 有美, 日比 英彰, 高木 理光, 安部 威彦, 橋本 英久

セッションID: 1J-C-13

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

はじめに

当院では肺病変に対し、VB用にヘリカルスキャンにて全肺を撮像したのち、改めてコンベンショナルスキャンにてHRCT画像を取得している。今回我々は被曝及びコンベンショナルスキャンで問題となる、モーションアーチファクトやZ軸方向の不連続性の対策として、ヘリカルスキャンで収集したデータからVBとともにHRCT画像の取得ができないかと考えた。そこで、ヘリカルスキャンでVB・HRCT画像に適した撮像条件を再検討した。

使用機器

GE社製 Light Speed Ultra 16

ワイヤーファントム

方法

基礎的検討として、ピッチファクタ、管球回転速度、焦点サイズ、再構成関数を変化させて得られた画像にて高コントラスト分解能を評価した。

さらに得られたデータを基に臨床上の撮像条件をVBをふまえて検討した。

結果

基礎的検討を行うことで装置の特性や限界を知ることができた。

臨床上使用できる撮像条件が決定できた。またVBにも十分対応可能だった。

まとめ

基礎的検討により装置の特性を知るとともに、臨床上HRCT画像として有用かつVBにも対応できる画像をヘリカルスキャンから得ることのできる撮像条件を導き出すことができた。

抄録全体を表示

-

佐藤 友紀, 川崎 芳英, 加藤 慎之介

セッションID: 1J-C-14

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

症例は2010年12月30日、道路を横断中に時速30km/hで走行中の軽トラックに追突され、当院に救急搬送された81歳の女性である。来院時、意識清明あり、左側腹部に擦過傷と肉眼的血尿を認めた。造影CT検査にて日本腎外傷分類_III_b型の左腎外傷と恥骨骨折、多発肋骨骨折を確認したが、その他の臓器損傷は認められなかった。臥床安静と補液および輸血による保存療法のみで、肉眼的血尿は消失し循環動態は安定した。受傷後14日目のCT検査にて、外傷腎および骨折部位周囲に出血を疑う所見を認めないため、リハビリを開始したが、受傷後18日目に再び肉眼的血尿が出現した。Hb値と血圧の低下を認めたため、輸血を行い、血管造影にて血尿の原因を検索したところ、左腎中極に腎動静脈瘻、下極に仮性動脈瘤を伴う腎動静脈瘻が確認できた。引き続き、ヒストアクリルとコイルを用いた選択的にTAE(transcatheter arterial embolization)を施行し、動静脈瘻の塞栓による血尿の消失を得た。鈍的腎外傷患者における腎動静脈瘻の形成は、国内外あわせ2010年までに約10文献ほど報告されているが、実際の発症頻度や予後などは不明である。報告によると、重症度分類で_I_型から_III_型まで様々な重症度で発症し、受傷後1日から数年経過して診断されるものも存在する。多くの症例では血尿を契機に血管造影や3DCT angiographyにより診断に至る。鈍的腎外傷症例の中には心不全症状や高血圧が腎動静脈瘻に起因するものと判明される場合もあり、保存療法において高血圧や心不全症状をきたしている場合は腎動静脈瘻の可能性を念頭に経過をみる必要がある。受傷後2週間を過ぎて出現した肉眼的血尿が腎動静脈瘻に起因することを血管造影により診断し、選択的TAEが奏功した症例を経験し、腎外傷におけるTAEの意義について考察した。

抄録全体を表示

-

高橋 尚宏, 今村 裕司, 小森 竜太, 西田 知弘, 土屋 大輔, 小野江 雅之, 近松 克修, 丹羽 政美, 水草 貴久, 土屋 十次

セッションID: 1J-C-15

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【はじめに】当院では2011年5月に循環器X線診断装置を更新した。そこで今回我々は、装置設置時の初期性能把握(受入試験)のため各種試験を行った。

【使用機器】東芝社製循環器X線診断装置 Infinix Celeve-i INFX-8000V/JC

TSD4200A(オシロスコープ) TYPE38(X線テストチャート) NORN18(DSA用ファントム)

Spinning Wheel(Wire5本タイプ)、アクリル板、銅板

【検査項目】

撮影管電圧、管電流記録(JISZ4702-1999 10.2試験方法より)

透視管電圧、管電流記録(JISZ4702-1999 10.2試験方法より)

高圧波形及び撮影時間計測(JISZ4702-1999 10.2試験方法より)

フォーカス確認

F-ACT調整

相対変換係数(RGX)

FPD入射線量調整

線量規制(Dose Limit)調整

透視画質評価

DA画質評価

DSA画質評価

電気、機械安全性確認

これらの各項目を診療放射線技師、製造者側のサービスと協力してJIS規格及び製造側の社内規格値に適合しているのか測定及び評価した。

【結果】全ての項目においての規格適合が確認できた。

【まとめ・考察】今回測定した結果にて装置の初期性能及び適合を確認できた。また保守管理(不変性試験)の基礎データを確認、把握する事ができた。これを基に今後は診療に影響を及ぼす画質、線量を良好に保つべく管理に対する意識及び知識の向上をはかりたいと思う。

また日常点検及び定期試験の項目、間隔等をサービスと検討し今後の機器管理に努めていきたいと思う。

抄録全体を表示

-

江部 和勇, 丸山 裕崇, 徳山 克一, 山岸 隆宏, 馬場 竜太, 高頭 浩正, 宮川 敬子, 北島 昌樹, 丸山 美和, 外山 譲二

セッションID: 1J-C-16

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

〈はじめに〉約2年前に当院に導入された最新鋭高精度放射線治療システムの概要と,その後の診療実績を報告する。

〈材料及び方法〉(1) 治療装置:2009(H21)年04月に,2式のリニアック放射線治療装置(MHI-TM2000,Varian Clinac iX)が導入された。MHI-TM2000(6MV X線)の導入目的は,高精度6D位置決め精度(サブミリメータ,サブデグリー)からもたらされる専用性であった。Varian Clinac iX(X線と電子線)の導入目的は,オンボードイメージャー(OBI)搭載による4D位置決め精度と,臨床上の汎用性であった。(2) 3D治療計画システム: iPLAN(BrainLAB製)とEclipse(バリアン製)が導入された。放射線治療の安全性を担保するために,品質管理システムも導入された。(3) CT撮像:16列MDCT(東芝製)が用いられた。

〈結果〉(1) 照射技法:MHI-TM2000では,定位照射,強度変調放射線治療(IMRT),イメージガイド放射線治療(IGRT)が,Varian Clinac iXでは,標準的分割照射,定位照射,IMRT,IGRTが可能となり実施された。(2) 診療実績;2009(H21)年08月より診療が開始され,本年05月までの治療患者数は,271例,治療部位数は,292となった。主な頻度別対象疾患は,前立腺癌,乳癌,消化管腫瘍,脳・頭頸部腫瘍であった。ニーズの多い前立腺癌IMRTに関しては,2式の装置を利用することで,診療の円滑化がはかられた。治療によると考えられる重篤な副作用は認められなかった。

〈結語〉当院における高精度放射線治療システムの概要と診療状況を報告した。現在まで,臨床上重篤な副作用もなく,診療は安全に実施された。

抄録全体を表示

-

柴原 弘明, 大久保 賢治, 竹下 祥敬, 西村 大作

セッションID: 1J-C-17

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【症例】60歳台,男性。進行食道癌に対し5-FU+CDDP療法1コース施行後,外来通院中に右肩甲骨から右上腕にかけて疼痛としびれが出現した。MRIで第1胸椎に骨転移およびリンパ節転移がみられたため,骨転移による疼痛と腕神経叢浸潤による神経障害性疼痛と診断した。骨転移巣とリンパ節転移巣を含んだ照射野に対して,6MV X線を前後二門,1回2.5Gyで計15回,総線量37.5Gyとした放射線療法と,ロルノキシカムとオキシコドン徐放製剤による薬物療法を開始した。しかし夜間の突出痛が特に著明でnumerical rating scaleは9~10/10であった。鎮痛補助薬としてプレガバリン75mg/日の投与を開始し,徐々に増量して300mg/日としたところ,夜間の突出痛は全くみられなくなり,患者は疼痛なく5-FU+CDDP療法2コース目をうけることができた。【考察】薬物療法に用いたプレガバリンは 2010年10月より末梢性神経障害性疼痛に対し適応となった薬剤で,作用機序は電位依存性CaチャネルであるCavα2-δのリガンドとして作用し,Caチャネルを介したカルシウムの流入を抑制して神経伝達物質の放出を抑制する。緩和医療領域では鎮痛補助薬として普及しつつある。放射線療法に関してはリンパ節に対する治療も兼ね,1回2.5Gyを計15回とした。放射線照射の効果は通常4~6週で安定するとされ,われわれの経験でも約3週前後で出現することが多いが,症例によっては数日で疼痛が改善することもある。自験例ではオキシコドン内服と放射線照射を行いながら,プレガバリンを増量し数日で疼痛が改善した。前2者の効果も考えられるが,プレガバリンの効果発現の速さが著効をもたらした一因であろう。【結語】プレガバリンは神経障害性疼痛に対する薬物療法での有効な選択肢のひとつである。

抄録全体を表示

-

植松 夏子, 柴原 弘明, 今井 絵理, 吉田 厚志, 西村 大作

セッションID: 1J-C-18

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【背景】がん患者には様々な苦痛症状が出現する。原発部位や基礎疾患により投与できる薬剤が限られ、副作用により投与中止となる場合もみられる。また各症状に対し個々に薬剤を使用することは薬剤の相互作用や内服負担増の面で患者に苦痛を与えることもある。ミルタザピンはノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)に分類されH1受容体拮抗作用、5-HT3拮抗作用を有するため、緩和医療領域では抗うつ作用以外の効果も期待されている。

【目的】がん緩和医療における苦痛症状へのミルタザピンの有用性を明らかにすること。

【対象と方法】2010年10月から2011年5月までに緩和ケア科でミルタザピンが処方された24例。自覚症状の変化を「著効(症状の消失)」「有効(症状の軽快)」「無効」「中止」の4段階に分けretrospectiveに評価した。なお当研究調査には十分な倫理的配慮を行った。

【結果】性別は男性11例 女性13例、原疾患は膵癌7例、胃癌5例、乳癌3例、胆管癌2例、大腸癌2例、肺癌1例、肝癌1例、前立腺癌1例、リンパ腫1例、GIST1例であった。ミルタザピンは不安・吐き気・食欲不振・掻痒感・疼痛・せん妄のいずれかまたは複数の症状がみられた患者に処方されていた。全24例のうち著効11例、有効6例、無効3例、中止4例で、中止理由は4例とも眠気であった。至適投与量は15mg 2例、7.5mg 9例、3.75mg 10例、1.875mg 3例であり、7.5mg以下の低用量投与が92%であった。

【考察】ミルタザピンはがん患者の苦痛症状に対し有効で、低用量で十分な効果がえられていた。本研究は少数例であり,さらなる症例を蓄積したうえでの検討が今後必要であろう。

【結語】ミルタザピンは低用量で各苦痛症状の緩和をもたらす。

抄録全体を表示

-

上咽頭癌患者への介入

山本 絢子, 柴原 弘明, 眞野 香, 木下 早苗, 植松 夏子, 今井 絵理, 青山 昌広, 西村 大作

セッションID: 1J-C-19

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

管理栄養士による食事を介した患者と家族の気持ちの支援方法-上咽頭癌患者への介入

JA愛知厚生連 豊田厚生病院 緩和ケアチーム1) 同緩和ケア科2)

山本絢子1)、柴原弘明1)2)、眞野香1)、木下早苗1)、植松夏子1)、今井絵理1)、青山昌広1)、西村大作1)

【背景】食事は患者にとり身近な話題であるため管理栄養士を受け入れやすく、これに応じて管理栄養士は患者と家族の心のケアにつながる機会を得られる。他職種とは異なる視点から患者と家族への気持ちの支援方法を検討した。なお発表に際し家族より了承を得ている。【症例】70歳男性。上咽頭癌により入院、食欲不振があり個人対応を行った。当初は遠慮がちな態度であったが、病室訪問を重ねることで食事意欲を奪っている原因や悩み、思いを表出するようになった。また患者には嘔吐に対する恐怖心があり、もう一度自分の家に帰って好きなものを食べたい、そのためには食事に慣らしていかなくてはいけないという義務感にも似た感情が伝わってきた。そこで、まず少量の昼のみのスープ食から開始し、さらに頻回の病室訪問を行って患者と家族と十分な会話を交え、食事に対する不安感を取り除けるように心のケアに努めた。その結果、食事摂取が進み、前向きな気持ちをもつことで念願の外出ができた。【考察】精神的負担を軽減する段階的な食事調整が患者の外出を可能とした。頻回の訪室による患者と家族との会話から、心の悩みを受け止めたうえで食事調整へ反映することは管理栄養士の責務であろう。管理栄養士は、他職種では携わりの少ない食事に対する患者の気持ちに繊細に対応できるため、患者の栄養状態だけでなく心の状態を十分にとらえることが肝要である。

抄録全体を表示

-

中島 春香, 中島 みどり, 飯塚 真理子

セッションID: 1J-C-20

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

<目的>当院では、2008年7月より、治療や疾患により食欲が低下した患者に対して緩和ケア食(彩り食)の開発に取り組み10月より食事提供を開始した。彩り食はのどごしがよく、食べやすいものを少量彩りよく盛りつける点などに配慮したエネルギー1200kcal蛋白質35~40gの食事内容になっている。彩り食の喫食率は平均5割程度であり、もっと患者の嗜好に合わせた食事提供が必要ではないかと考えた。そこで今回個別に対応した「選べるメニュー」の用紙を作成・実施し、今後の課題を得たので報告する。

<方法>2011年4月から2011年5月までの期間で毎週月曜日に彩り食を喫食している患者に申し込み用紙を配布。当日回収と集計を行い、水・木曜日の昼・夕食時に選べるメニューを実施する。選択数はお膳の都合上5品までとした。

<結果>選べるメニューは66枚配布し17人の患者が選択した。メニューの選択数は、3品から5品で平均摂取カロリーは1食あたり269kcal・蛋白質8.1gであり彩り食と同じくらいの摂取エネルギーであった。喫食率に関しては選べるメニューを選択した時は少量上昇する傾向もみられた。選択肢で見てみると、主食はおにぎりやそうめん、主菜は奴豆腐・卵豆腐・うなぎ、副菜はスライストマト・ところてん、デザート類はシャーベット・果物(柑橘類以外)、その他として野菜ジュース・ジョアなどの飲み物を選択している事が多く、さっぱりした味付け・味がしっかりついている物を選択する傾向があることがわかった。

<考察と課題>彩り食を喫食している患者は悪性疾患の方が多く、1人1人が食に対して抱えている問題点が異なるためよりきめ細やかな個人対応の食事が必要であると考えられる。今回喫食率は、目に見えて上昇したわけではないが、個別対応の食事を提供していくことで食欲の上昇や選択する楽しみが増え患者自身のQOLの上昇に繋げられると考えられる。メニューの改良や病棟との連携など課題は多くあるが、患者の状態や嗜好に合わせた食事提供が出来るよう努めていきたい。

抄録全体を表示

-

看護専門外来の取り組み

松谷 由美子, 小野 一恵

セッションID: 1J-C-21

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

〈はじめに〉医療に対するニーズは多様化し,医師の診療だけでなく生活を視野に入れた細やかな相談や指導が望ま

れるようになった。今回,このようなニーズに応えるために開設された当院の看護専門外来の活動を報告する。

〈倫理的配慮〉本発表は当院の倫理委員会の承認を得た。

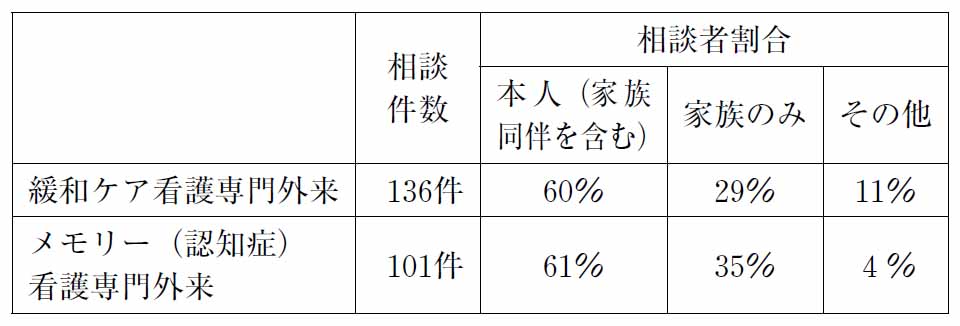

〈看護専門外来の相談件数と相談者割合〉

(平成22年4月1日~平成23年3月31日)

表が入ります。

〈事例1 メモリー(認知症)看護専門外来〉

80歳代男性妻と二人暮し病名:肺がん

麻薬を含む内服処方を受け外来通院中であったが,痛みを訴え頻回に来院するようになった。本人・家族と面接し,認知機能の低下により内服ができていないことが分かった。市役所高齢者福祉課,ケアマネ,デイサービスなどと連携し支援することで,痛みのコントロールができた。また「私は,頭がおかしくなり情けなくていけません。」という本人の苦痛を知ることができた。

〈事例2 緩和ケア看護専門外来〉

50代後半男性妻と二人暮らし病名:大腸癌術後多

発転移

仕事を続けながら化学療法を受けていたが,全身状態の増悪に伴い症状緩和目的の通院に移行した。本人・家族と面接し,娘の結婚式に出席したいとの思いを知り,スタッフとの協力で仮の結婚式を行なった。看取り前日娘へのメッセージを残すために面接し,看取り後メッセージを通じ結婚式に参加することができた。

〈考察〉今回の事例から,医師の診療時間内では知り得る事の出来ない,患者に起こっている生活障害への対応や,患者の価値観を大切にしながら支援していく事の重要性を認識することが出来た。患者の残されたセルフケア能力を引き出し,病気と共存しながらその人らしく生きるために,家族機能調整や地域連携の架け橋となる看護専門外来の役割は重要であると考える。

抄録全体を表示

-

畑田 裕美, 池田 美佐子

セッションID: 1J-D-1

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

1 はじめに

脳血管障害患者の急性期治療として、持続点滴を必要とする患者が多く、認知症や失見当識のある患者は点滴を自己抜去してしまう。そのような場合、包帯を巻くか抑制をしてきた。抑制することで拘束感や圧迫感が増し、より不穏状態を引き起こすのではないか。そこで、抑制感がなく長時間の持続点滴ができる、観察のしやすいオリジナルの点滴自己抜去防止用具(以下防止用具)を作成し、使用したことで自己抜去が防止できたので報告する。

2 目的

考案した用具は点滴自己抜去に効果があるか検討する。

3 研究方法

2種類の防止用具(A・B)を作成し、各勤務2回、防止用具のズレ、はずれ、自己抜去の有無など5項目について観察。A、Bとも持続点滴をしている対象者に1週間使用。抑制が必要となった患者は中止とする。

4 結果及び考察

防止用具A:8人に使用し自己抜去3回あり。防止用具B:自己抜去なし。防止用具を使用することで刺入部やルートを隠すことができ、患者の意識をそらすことで自己抜去を防止できた。ミトンとは違い指先が自由に動かせるため、不穏状態になる患者はおらずストレスも最小限にできたと考える。手甲という農作業や手作業をするときに使用するものを装着することで、違和感や不信感がなく使用することができたのではないかと考える。しかし、サイズが固定されていたため、患者に合わせて選択できる用具を考慮する必要があった。

5 まとめ

自作の防止用具は抑制を最小限にし、自己抜去を防止することができた。

サイズや固定方法などの機能面では改良が必要である。

発赤などの皮膚トラブルは少なかった。

抄録全体を表示

-

多田 小夜子, 井手上 章代, 石原 志穂, 前田 樹里, 小林 伸也, 山下 拓磨, 横内 桂子, 松岡 裕士, 細見 直樹

セッションID: 1J-D-2

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

【はじめに】近年、消化器内視鏡の処置具は多種多様となり、検査、治療はより煩雑化してきている。特に内視鏡的胃粘膜剥離術(以下ESD)や内視鏡的逆行性膵胆管造影(以下ERCP)では、複数の処置具が必要であり、検査中の処置具の管理が重要となる。今回、処置をより安全・円滑に実施するために処置具の管理について検討をした。【目的】処置具ハンガーを作成する事で、以下の項目の改善および見直しを行う。1.ESD・ERCPの作業効率の改善を図る。2.処置具ハンガーを低コストで作成する。3.処置具の衛生面や取り違え防止など安全性の見直しを行う。4.処置具ハンガー自体の安全性や清潔性について検討をする。 【方法】病棟で不要になった点滴台や市販の金属製フック等を使用して、ESD用処置具ハンガーを作成した。更に検討・改良加え、衣料用ハンガーやプラスチック製のホルダーを使用して、ERCP用処置具ハンガーを作成した。【結果】ESD及びERCP用の処置具ハンガーを低コストで作成することができた。フックやホルダーの固定部に金属格子を使用することで、高さの調節や処置具保持の際の安定感を保つ事が可能となった。その結果、処置具の見分けや取り扱いがしやすくなり、処置時間の短縮や介助者の人数削減を図ることができた。また、2つの処置具ハンガーを同時に使用する事で、多種多様な処置に対応できるようになった。衛生面に関しても、使用毎に格子部分のシートを貼り替えることやビニール袋を装着したボックスをハンガーの下にセットすることで以前より衛生的に処置が行えるようになった。安全性に関しては、試作の段階から実際に使用する処置具やそれ以上に重い処置具をかけて、強度や耐久性の確認を行った。結果、十分な安全性が確認でき、現在も問題なく使用できている。

【結論】今回、ESD及びERCP用処置具ハンガーを作成した。安全性と衛生面に関して十分に検討を重ねた上で、現在日常臨床での使用を開始している。実際に使用してみて、その有用性は明らかであるが、衛生面などでまだ改良点はいくつか存在し、今後更なる検討および改良が必要であると考えられた。

抄録全体を表示

-

小林 香子, 曽根原 豪, 柳澤 志穂, 川野 祐佳, 伊井 友子

セッションID: 1J-D-3

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

A病棟では、脳神経外科を中心とする患者が約8割を占め、検査やリハビリの為、膀胱留置カテーテルを挿入したまま車椅子に乗車する機会が多い。

これまで、膀胱留置カテーテル挿入中の患者が車椅子に乗車した際、尿パックの置き場が無く、サイドバーや座面に尿パックを置いていた。その為、患者の体に触れ、冷感や臭いが不快との訴えが聞かれた。また、スタッフ側も移送時に尿パックが車椅子に接触し、破損する危険や、逆流性感染などの感染リスクを感じていた。今回、尿パックの設置場所について、A病棟看護師およびリハビリ科スタッフにアンケート調査を実施し、90%以上のスタッフが尿パックの設置場所に悩んでいた事が分かった。

そこで、車椅子乗車時に患者が不快を感じず、尿パックと車椅子の接触による破損も防げ、感染や、プライバシーにも配慮した尿パックの設置場所を検討した。

結果、座面下の左右のパイプにベルトを通して固定し、そこに尿パックを掛けた。

その方法を実施した事で、(1)尿パックが患者の体に触れる事がなく、車椅子乗車中の患者の不快感を緩和する事が出来た。(2)尿パックが車輪に接触せず、安全な移送が出来た。(3)膀胱の位置より下にある事で、逆流性感染の軽減につながったと考えられる。(4)床に接触しない位置での固定により、逆行性感染に対して考慮する事が出来た。(5)周囲からも尿パックが見えづらく、プライバシーの配慮となった。(6)安価で、簡単に装着する事が出来る。などの効果が得られた。現在、病棟でも継続使用し、実用化につながっている。

抄録全体を表示

-

ー適切なテープの選択と剥離と貼付方法の取り組みー

梶田 一代, 渡邊 玉緒, 可児 紀子

セッションID: 1J-D-4

発行日: 2011年

公開日: 2012/02/13

会議録・要旨集

フリー

(はじめに)

医療用粘着テープ(以下、テープとする)は多くの医療場面で用いられている一方で、使用方法によっては皮膚障害を発生する。これは看護師がテープ固定の必要性にとらわれ固定時の意識が少ないことや、皮膚の状態の観察が不十分なことにより発生すると考えられる。適切なテープの貼付と剥離方法を指導して手技を統一し、適切なテープを選択することで皮膚障害の予防ができないかと考え取り組んだ。

(対象・方法)

1.入院患者を対象としたテープによる皮膚障害の指導前後の実態調査。

2.当病棟スタッフにテープの剥離と貼付方法の指導。

(結果・考察)

皮膚障害の実態調査2ヶ月の結果12件(表皮剥離4件、発赤2件、掻痒感4件、疼痛1件、水泡1件)あった。スタッフへのアンケートの結果54%がテープでの皮膚障害の経験があり、テープの適切な貼付と剥離方法について知らない54%であった。そこでスタッフに適切なテープの貼付と剥離方法の手技の統一を図るため、テープ使用時の注意点を書いた用紙を用いて指導した。その結果96%が理解でき88%が実施できた。テープをただ貼る・はがすという意識がかわったと考えられる。適切なテープの貼付と剥離方法の指導後の皮膚障害は10件と指導前と変わらなかったが、テープの貼付と剥離が原因でおこる表皮剥離1件、水泡1件と減った。

テープの選択について、当病棟で多く使用されている不織布粘着包帯とフィルムドレッシング材の皮膚障害は実態調査から差はなく、パッチテストの結果も差はあまりみられなかったため、不織布粘着包帯で皮膚障害があった患者にフィルムドレッシング材を使用した。その結果不織布粘着包帯で65%に皮膚障害があったがフィルムドレッシング材に変更したことで90.9%に皮膚障害がおこらなかった。

適切なテープの貼付と剥離手技の意識を高め、皮膚の状態の観察を習慣付け適切なテープを選択することで皮膚障害を予防することができる。

抄録全体を表示