巻号一覧

第26回九州理学療法士・作業療法士合同学会誌

選択された号の論文の155件中1~50を表示しています

-

-生活習慣病とリハビリテーション-塩塚 順p. 1

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー生活習慣病の中で、癌、脳卒中、JL、疾患は日本人における3大死亡原因である。その中でも脳卒中、心疾患の原因は血管の動脈硬化を基礎とする血管病変が主である。動脈硬化を起こす原因には脂質代謝異常からなる肥満を伴うことが多い。各年代における肥満者の割合は、若年代になるはど高くなっており、幼少時の遊びの変化や副食(おやつ)や外食・主食の欧米化が要因と考えられる。一説には、死亡原因の第1位である癌が特効薬の出現で仮に治療(治癒)可能となっても、平均寿命は約3年しか延びない。しか し、肥満者がいなくなると驚くことに7年は平均寿命が延びると云われている。このことは肥満に伴う様々 な原因で多くの病気を引き起こしていることが容易に分かる。肥満の中では内臓脂肪型肥満(上半身肥満・ リンゴ型)が問題であり、特に冠動脈疾患の発症と高く関連している。

冠動脈疾患に関連するさまざまな危険因子は、個々の因子が冠動脈疾患の発症と進展に寄与するばかり でなく、相互に関連し、集積することで冠動脈疾患のリスクをさらに上昇させることが指摘されている。これには、主にインスリン抵抗性や肥満、糖代謝異常、脂質代謝異常、高血圧などが関連する。近年、そうした病態は「マルチプルリスクファクター症候群」と総称することがWHOから提言されている。アメリカでは肥満が社会問題とな?ており、死亡原因の第1位は癌ではなく心疾患である。

日本人の場合は少ないが2型糖尿病も肥満が原因になる場合が多く、糖尿病患者では脳卒中の発症率は 一般人に比べ約2~3倍と高い。合併症として腎症を伴う場合は脳出血の発症率は8倍とも云われている。 また、肥満者の場合は閉塞型睡眠時無呼吸症候群の発症との関係も深く、減量により症状の改善する症例も多く見られる。運動の効果としてHDLコレステロールの増加に伴い高血圧の改善が確認されている。

従来は各疾患を発症した後の理学療法・作業療法が行われていたが、最近は予防リハビリテーションや介護予防で転倒骨折教室や高齢者筋力増強トレーニング事業などに我々も関与する機会が増えた。中高齢者の病院・施設から在宅での「アクティブ」な生活の場面での日常での生活習慣の改善や支援体制作りが今後は増えることが期待される。

今回の学会長基調講演では、生活習慣病の中でも肥満を主とした、動脈硬化や糖尿病、睡眠時無呼吸症候群におけるリハビリテーションの可能性について論じてみたいと思う。抄録全体を表示 -

竹中 ナミp. 2

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリープロップ・ステーション(略称プロップ)は、IT(情報技術)を活用してチャレンジド(challenged)の自立と社会参画、とくに就労の促進を目標に活動しています。「チャレンジド」というのは最近の米語で、「神から挑戦という課題、あるいはチャンスを与えられた人」を意味し、障害をマイナスとのみ捉えるのでなく、障害を持っゆえに体験する様々な事象を自分自身のため、あるいは社会のためポジティブに生かして行こう、という想いを込めた呼称です。私は、自分が重症心身障害を持っ娘を授かったことをきっかけに、この30年間多くのチャレンジドに出会い、ともに活動して釆ましたが、娘が障害を持っていなければ私がこうした活動を始めることはなかったやろうな、と思うと、娘も私も「チャレンジド」といえると思います。

プロップでは、全国各地の在宅チャレンジドが、家族の介護を受けながらも、ITを活用し、「仕事人」を目指して勉強し、実力を身につけ、まだまだ少ない量ではあるものの在宅ワークに励んでいます。プロップの役割は、技術習得のセミナーを開催することと並行して、企業や行政から彼らの仕事を受注しこ在宅でそれが行えるようコーディネイトする重要な部分を担っています。重度のチャレンジドが「何が出釆る人か」「どれくらい出来る人か」を知らない企業や行政機関が、不安感を持たずに仕事を発注するためには、きちんとしたコーディネイト機関が介在し、その不安を取り除くことが必要です。また「チャレンジ ドゆえに安く使われる」ということのない、価格の打ち合わせなども重要な役割です。従って、プロップでは専従スタッフ以外に、様々な仕事のプロフェッショナルたちがボランティアとして参画し、チャレンジドの実力アップを支援し、また適切な評価を下さっています。産宮政学民の広範な人たちが、それぞれの立場で、プロップの目指す方向にご協力を下さっており、大変ありがたいことだと思っています。

プロップのスローガンは「チャレンジドを納税者にできる日本」という「刺激的な」ものですが、私は「日本という国はいま、チャレンジドや高齢者の力を必要としている」という私なりの現実認識のもとに、あえてこういう「誤解を受けやすいスローガン」を掲げて活動を進めてきました。長年、草の根で活動を展開してきたプロップですが、1998年9月、第2種社会福祉法人として厚生大臣認可を取得しました。既存の福祉観とは異なるスローガンを掲げ、なおかつコンピュータネットワークを活用するという、全く新しいタイプの活動が「社会福祉法人」として認可されたことに、時代の変化をしみじみ感じます。

高齢化と少子化が大変なスピードで同時進行している日本では、フルタイムで働ける人や残業もいとわない、という人がどんどん少なくなっていきます。そうした社会にあってなお、福祉的財源〈人とお金)を維持して行ける国であるためには、「一人でも多くの人が「自分の身の丈に合った‥働き方で支える」という構造に日本の社会システムが変化しないと持ちません。

「働く」あるいは「働くことで誰かの役に立ちたい」という気持ちは、人間ならではの素晴らしい感覚です。日本が、「チャレンジドや高齢者が、元気と誇りを持って働ける国」になって欲しい、と同時に私の娘のような「働く」という形で社会貢献できない人間も、尊厳を持って存在できる国にあって欲しい!そういう国にするために、自分もプロップの活動を通じて役立ちたい、と切に思う毎日です。抄録全体を表示 -

菅崎 弘之p. 3

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー

1.痴呆症とは?

1)記憶の連続性が保たれなくなる疾患である

痴呆性高齢者は点の上に生きている、我々は線の上に生きている

記憶の連続性は保たれなくなるが、今のこの時は共有できる

物忘れ(記憶障害)が主症状で、そこから様々な問題が起きる病気である

事実に関する記憶は失われるが、イメージの記憶は残る

2)痴呆性高齢者には特有の精神世界がある

自分達の常識や理屈を押し付けない

どれだけ相手の立場に立って物事を見られるかどうかが鍵

3)痴呆症は記憶力や判断力、認知能力などの低下によって生じる生活障害である

障害を理解すること、そしてさりげなく生活支援することが質の高い介護のコツ

痴呆性高齢者の心理状態は不安で、依存的、猫疑的、被害的に成り易い

4)刺激がないと確実に進行するが、急激な環境変化に弱い(脳の脆弱性)

環境変化は痴呆症を悪化させる大きな危険因子となりせん妄も助長する

5)痴呆性高齢者の言動を理解するには、その人を知る必要がある

理解しようと常に努力しないと理解できない

その人の人間性や歩んできた人生を知らなければ理解できない

・痴呆という病気を考える時には医学モデルが全てではない。

・ケアやリハビリテーションの現場には、出来るだけ医学モデルを持ち込まないようにしたい。

2.痴呆ケアで大切な姿勢

痴呆という病気をポジティブに捉えること

痴呆の症状をポジティブに捉えること

痴呆の障害をポジティブに捉えること

痴呆を抱えた人をポジティブに捉えること

何でもプラス思考で考えよう。そうすればきっと楽になるはずだ。

3.痴呆性高齢者の異常言動・問題行動について

1) 痴呆性高齢者の言動を異常言動・問題行動と呼ばないようにしたい。その言動が起きる理由を知ること、知れば優しくなれるはずだ。

2) 例えば作話だが、これは、記憶障害によって生じる、現実と頭の中で起きていることの区別が付かない、つじっま合わせで必死の状態、生き抜くためにやむを得ぬ手段、悪意は全くない言動としてとらえられる。

3) 自らの痴呆症について著したクリステイーン・ブライデン氏は、「異常な状況に異常な反応をするのは正常である」と述べている。

4.痴呆性高齢者のリハビリテーションの原則

1)薬物療法、家族教育、本人へのアプローチ等様々な角度から行う。

2)高齢者の心理的(情緒的)安定を乱さないような働きかけを行う。

3)どんな機能障害が認められるのかを的確に捉えそこにアプローチする。

4)日常生活の中にリハビリを組み込んでいく行程が必要となる。

5)痴呆症の初期の段階でのリハビリ導入がより効果的ではないか。

5.リハスタッフに必要な基本姿勢

1)良き理解者としての対等の立場で話しを聞く

2)利用者や家族の人間性を理解し尊重する

3)揺るぎない確固とした信頼関係を築く

4)疾病や障害の悲しみや苦しさに共感できる

5)明るく楽しい雰囲気を醸し出し、相手を元気付けられる

6.リハビリプログラムを行う上での注意点

1)安心してプログラムに集中できる独立した部屋が必要である。

2)各メンバーについて十分な知識を持っことが不可欠である。

3)興味や関心を維持させるためには、緩急を考えたプログラム構成にする。

4)繰り返し学習による積み重ねが重要であり、ポジティブフイードバックによる動機づけを行うように心がける。

5)質問に対する答えが見っからないような場合は、ヒントを出すようにする。

6)嗅覚・味覚・触覚など様々な感覚刺激を用いる様に心がける。

7)スタッフはセッションの中で、想像力と独創性を発揮できなくてはならない。

8)リハビリテーションの過程では、メンバー同士の対人交流を促すようにする。

9)その人の能力に適したグループを選択し、適切な活動ができるようにする。

10)家族が活動に参加した場合は、その関わり方を十分に観察し、必要に応じて助言や指導を行う。

7.リハビリテーションの目標

その人らしい生活を取り戻すことである。そのために、日頃、接している痴呆性高齢者の方の、「その人らしさ」を知ることが必要になる。また、その人の正確な病態の把握と、現実的な生活状況の把握(アセスメント)が必要になる。そして、その方の人生史や家族背景を知る必要がある。

8.リハビリテーションのコツ

1)その人との信頼関係の度合いに応じて介入する

2)「訓練してあげよう」と思わないこと

3)ROではその人に必要なオリエンテーションを把握し、適切にサポートする

4)その人の痴呆のレベルや障害の程度(運動機能や精神機能の現況)に配慮する

5)その人の興味や関心の領域を知ること

抄録全体を表示 -

冨田 昌夫p. 4

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】 障害はきれいさっぱり治せるものではなく、何らかの形で残るものである。患者は以前の身体とは違う、障害を残した現実の身体で環境に適応し、行為を学習する必要がある。私たちの今後の治療が向かう方向は治すことではなく、運動学習を促すことであると位置づけて、その戦術に関して述べさせて頂く。

【従来からの治療法の検討】 最も一般的に行われている治療法は人の動きをリンクモデルで分析し、できない動作があればその原因を筋力やROMなどモデルの構成要素で健常者と比較検討し、低下していればそれらを強化、改善して健常に近づけることで動作をできるようにすることである。治療して治し正常化することが目的になる。動作分析を治療に用いることも多いが健常者が特定の条件で、特定の環境の元で行い、これを正常動作のモデルとして分析する。治療は患者の異常動作パターンを健常者の正常動作パターンに近づける、つまり患者の動作を正常化し、治すことが目的となる。いずれも、セラピストが一方的に決めた正常という枠の中で患者の身体の機械的な形の変化を求めて正常化するようにアプローチするものである。結果的に患者が何を感じ、どのように動きたいのか反映できる余地はきわめて少なく、障害の重い患者では効果が得にくかったと考えている。

【障害とは】 ナイサーはある文脈のもとに構えた姿勢を図式と呼び、行為はこの図式をもって“対象に働きかけることと変化を知覚することの循環”であるとしている。私たちは目的を意識するがどのようにやるか手続き的なことは無自覚に行っている。つまり知覚循環は無自覚に行われている。行為の障害とはこの知覚循環がうまくいかなくなること、つまり知覚循環の不全であると私は考えている。知覚循環の不全は知覚システム問の協調の崩れが原因になっている。各システムの零点や感度が狂ってしまい、現実に感じていることの内容に少しずっずれが生じている場合と、触覚のように運動感覚と直接結びついた知覚システムと違って、視覚を代表とする遠感覚受容器のように実際に情報をえるための身体の動きと情報に反応する身体の動きが全く違う知覚システムでは過去の経験を通して既にできている身体のイメージでできることと現在の身体機能で実際にできることがうまく更新されずに、率離している場合があると考えられる。

【治療】 現在の身体機能で知覚システムの零点や感度を再調整(キャリプレーション)したうえで実際に環境に働きかけ、行為を通して率離をうめていく作業が必要になる。今までも私たちはADL訓練として繰り返 し練習してきた。しかしキャリプレーションに関しては全くといって良いはど無関心だった。障害を残した身体で運動学習するうえで重要なことは筋の緊張を整えて支持面にしっかりと定位できること、知覚システム問にずれがなく自己を定位できること、つまり知覚システム問の協調ができる状態で、様々な探索に基づいた知覚循環を繰り返し練習することが重要である。日常的には床上動作の見直し、遠心性の筋収縮による筋を緩めながら使う練習、ダイナミックタッチによる身体の揺すりなどを習慣的に行えるようにしたいと考えている。

【おわりに】行為ができなくなるのは筋力やROMのような機械的な問題のためだけでなく、重症な患者では感覚調整の問題がより大きいと考え、治療法を運動学習として検討したい。治療効果としてはまだ手探りの状態ではある。どうぞ皆様のご意見を伺わせて頂きたい。抄録全体を表示 -

青柳 潔p. 5

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー[はじめに]

骨粗髭症とは、全身性疾患であり、骨量の減少と構造の異常により骨の強度が減少し、骨折の危険性が高まった状態をいう。

高齢者に多発する骨粗髭症に伴う骨折は、脆弱性骨折といわれ、好発部位は、大腿骨頸部、脊椎椎体、手関節部、上腕骨近位端である。こうした脆弱性骨折は日常生活動作(ADL)、生活の質(QOL)を低下させることから、医学的、社会的に問題となってきている。

[大腿骨頸部骨折]

脆弱性骨折のなかでも大腿骨頸部骨折は寝たきりになることもあり、重篤である。大腿骨頸部骨折の発生は、年齢が高くなるに従って増加し、70歳以上になると指数関数的に増加する。骨粗髭症が女性に多いことから、大腿骨頸部骨折は女性に多い。人口の高齢化に伴い、大腿骨頸部骨折数は増加している。1997年の全国調査では、約9万人の発生が推定された。現在は10万人を超えているのではないかと懸念されている。

しかしながら、大腿骨頸部骨折発生を国際的に比較すると、日本人は白人に比べ骨量は少ないにも関わらず、その発生は欧米の白人に比べて少ない。大腿骨頸部骨折の約9割は転倒後に発生する。日本人、ハワイ在住日系人、英国白人問で転倒頻度を比較すると、日本人とハワイ日系人の転倒頻度に違いはなかったが、英国白人は日本人ならびにハワイ日系人に比べて約2倍多く転倒していた。日本人で転倒が少ないことは大腿骨頸部骨折が少ないことに関連しているのかもしれない。

[椎体変形]

脊椎椎体変形(既存椎体骨折)有病率は年齢が高くなるに従って高くなり、80歳を過ぎるとほぼ半数の女性が変形を有する。また、椎体変形は日常生活動作を制限する。複数の椎体変形があると、「腰を曲げ軽い物を持ち上げる」「床から5kgの物を持ち上げる」「高い所にある物に手を伸ばす」「階段を登る」「家庭内の重労働」「3~4歳の子供を抱える」動作が椎体変形のない者に比べ困難になっていた。

[薬物治療]

生活習慣改善だけでは対応できない場合には薬物治療が必要となる。薬物治療として、近年、強力な骨吸収抑制剤であるビスフオスフオネート系薬剤が使用可能になり、骨粗髭症治療に新たな扉が開かれた。

[在宅高齢者の転倒]

我々の調査では、65歳以上の地域在宅高齢者における1年間の転倒割合は約20%であり、その頻度は年齢が高くなるに従って増加した。転倒者の約1割が何かしらの骨折を来していた。服薬数別の転倒割合については、全く薬を飲んでいない人の中での転倒割合は約10%だったが、服用数が増えるに従ってその転倒割合は高くなり、7種以上の薬を服用している人の約40%で転倒を起こしていた。

[転倒防止のストラテジー]

ほとんどの転倒はいくつかの要因が重なって起こるので、危険因子の総合評価が必要となる。そのすべての要因を改善することははとんど困難であるが、その中の一部でも改善できれば、転倒発生に大きな違いを生みうる。改善可能な転倒の原因因子を同定し、治療・指導していくことが重要である。

[ヒッププロテクター]

転倒した時に大腿骨大転子部に直接外力が加わることにより大腿骨頸部骨折が発生するが、大腿骨頸部を保護するパッドが付いたヒッププロテクターを装着すると、骨折リスクが低下する。骨量が減少し、かつ易転倒性のある人には、ヒッププロテクターの装着を考慮すべきであろう。

[まとめ]

各人で、骨量、骨量に対する危険因子の有無、易転倒性等様々である。各人の現状を的確に把握し、対応していくことが高齢者における骨折予防に必要である。抄録全体を表示 -

進行性疾患を持つ症例への取り組み金子 政彦, 中村 誠寿p. 6

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

当園では、1997年より地域療育等支援事業を行っており、施設機能を活用して在宅重症心身障害児(者)(以下在宅重症児者と略す)への療育、相談、指導を提供している。この中、作業療法士はリハビリテーションの実施のみならず、家屋改造や生活に即した各種福祉用具製作等に関わりを持っている。

今回、当園の通園事業を利用していた進行性の疾患を持つ対象者について、経時的な状態低下から生活様式が変容し、これに必要な生活援助をその都度検討して作業療法アプローチを行ったので報告する。

【症例紹介】

脊髄小脳変性症、精神発達遅滞、てんかんを基礎疾患にもつ19歳の女性。身長163cm、体重40kg。家族構成は父母と8歳上の姉(同疾患で、H医療センター入所中)。40週、体重3230gで出生し出生時異常なし。4歳時、痙攣発作、物につまづく、持っているものを落とすなどの症状により発症。5歳時、性格変化、社会的な不適応行動が見られるようになる。10歳時、S医大で検査入院の結果、脊髄小脳変性症の診断があり、身障手帳1級、療育手帳Aの交付を受ける。

【作業療法評価】

頚座不安定で、自力での姿勢変換は困難。寝たきりであり、随意的な動きはほとんど無く、関節拘縮と非対称肢位での固定化が進んでいる。感情表出に乏しく、外部からの働きかけに対する反応がほとんどない。光に対して痙攣発作を起こす為、日中も遮光カーテンの中で過ごす。摂食機能も近年低下し、誤嚥性肺炎から胃ろうによる栄養管理となっている。日常生活活動はすべて全介助である。

【経過及び作業療法アプローチ】

1995年(11歳):姉がH医療センター入院。通園が始まる。歩行困難となったため作業療法士による機能訓練を重点的に行う。また、当園の短期入所利用がある。

1998年(14歳):つかまり立ちが困難となる。母の介護負担が増え、通園への出席が困難となる。地域支援事業に登録し、ボランティアによる外出時の付き添いが開始される。作業療法士による訓練は外来にて継続された。

1999年(15歳):痙攣重積し、長期臥床が余儀なくされる。母の介護負担は一層増加し、来園困難となる。外来訓練が中止となるが機能訓練に対する家族の希望から、地域支援事業での訪問リハビリテーションが開始となる。

2000年(16歳):養護高等学校訪問教育となる。家庭での良姿勢保持の為、室内用座位保持装置とトイレチェアを作製。母の介護負担、腰痛、膝痛が悪化し、介護の方法に関する相談がある。高さ可変式のギャッジベッドを導入する事で介護負担の軽減を図る。また、父が踵骨骨折し、父母で行っていた入浴介助が困難となる。浴室改造(居室から浴室までの段差解消と入浴リフト)とシャワーチェアの作製希望あり。地元の訪問看護にて入浴サービスが開始。年末に、浴室改造完了し、シャワーチェア納品。

2001年(17歳)自力での姿勢変換困難となり、寝たきりの状態となる。摂食機能の低下が進み、誤嚥性肺炎を頻発、経鼻管栄養を経て、胃ろう造設術施行。自家用車が介護用のリフトカーになり、車に合わせる形で外出用(通院用)の座位保持装置を作製する。

2002年(18歳):過労により、母が体調不良となる。短期入所サービスの利用がある。コーディネータと利用可能な社会資源の検討を行う。

2003年(19歳):養護高等学校卒業。居住地であるN市の障害者支援センターから、訪問保育2回/月、訪問リハ2回/月、ホームヘルプ1回/週が開始となる。地元施設が支援事業を開始した為、高校卒業を機に、遠隔である当園のサービスを地元施設に移行する見直しを行い、訓練頻度を1回/月とする。

【考察・まとめ】

今回、当症例に対して様々な作業療法を提供するに至ったが、進行性の疾患で機能低下が進む事、介護者が高齢化する事、取り巻く環境が整備されていない事など数多くの問題が相互に影響を及ぼし、在宅生活の遂行を妨げる要因となって表面化した。これに対して機能低下を緩徐にし、『出来るADL』維持に努めたが、目的達成には至らなかったように思われる。しかし、介護者の高齢化による負担増加や腰痛などの介護疾病に対して各福祉機器の導入や家屋改造あるいは訪問看護といった社会資源を活用することで在宅生活の維持につながったものと考える。この中、作業療法士は症例の身体機能に即した福祉用具の製作や浴室内リフターの導入に関わり、実際の介護をシミュレーションして介護負担の軽減に努めた。

このように在宅重症児者とその家族が在宅生活を続けていく為には、施設の役割として各専門職において症例の生活全般の評価を共通認識し、長期的な予後予測をもとに、生活援助を行なう必要があると考える。また、施設機能として地域で可能となる他の社会資源に繋ぐ役割も特に重要と考える。抄録全体を表示 -

地域療育等支援事業における訪問療育の取り組み中村 誠寿p. 7

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

2003年度より施行された支援費制度など、近年在宅医療、保健、福祉の動向は劇的な変化を遂げている。この中当園では、1997年10月より障害児(者)地域療育等支援事業(以下支援事業と略す)において在宅重症心身障害児(者)(以下在宅重症児者と略す)や知的障害児(者)への援助活動の取り組みを行っている。援助活動とは障害者のライフステージに応じた地域での生活支援であり、施設の持つ機能を活用しながら身近な地域での療育指導、相談及び各種福祉サービスの提供の援助、調整を行う。支援事業の形態は大別すると訪問療育、施設支援、外来療育があるが、当園作業療法士が積極的な関わりを持つ訪問療育について取り上げ、在宅重症児者の持つニーズを統計的に把握し、どのようなサービスの提供が出来ているかをまとめた。また、サービスの提供に伴い必要となる職種間での連携についてチームアプローチの観点から評価を行ったので報告する。

【研究目的及び方法】

支援事業の中の訪問療育について作業療法士が行った1999年度から2003年度の総件数及び各年度別件数の推移を統計化し、地域への関わりの実態を把握する。また、作業療法士が行った内容について項目別に件数を比較することで提供された内容から在宅重症児者の持つニーズを把握する。併せて訪問療育全般における職種別の関わりを抽出し、複数のサービスを必要とする在宅重症児者の特性から適切なチームアプローチの提供について評価を行う。

【結果】

1) 訪問療育における作業療法実施件数及び内容別割合 実施件数は1999年度から2003年度までの5年間で586件あり、1年当たり概ね117件となっている。また、作業療法実施における内容別割合は機能訓練(一部ADL訓練)が42.9%、呼吸訓練が29.4%、発達援助が18.0%、住宅改修を含む補装具関連が9.7%となっている。

2)訪問療育における職種別件数割合 職種別割合は1999年度から2003年度までの5年間において、作業療法士が61.8%、言語聴覚士及び保育士が19.7%、看護師が14.9%、指導員が3.6%となっている。

【考察】

1) 訪問療育における作業療法実施の実態

作業療法の実施に関しては支援事業開始時に比べ、最近4年間で急激に増えている事から地域の訪問リハビリテーションに対するニーズが高くなっていると言える。しかし施設側の問題として、訪問リハビリテーションの実施は土曜日のみで行っており(まれに祝日の場合あり)、人員不足の影響もあって地域のニーズに対応しきれていない現状もある。

作業療法実施内容を項目別に示すと機能訓練(一部ADL訓練)及び呼吸訓練割合の合計が70%を超えており非常に高い。ここでの機能訓練とは、主に廃用症候群の予防を指し、筋の短縮や骨萎縮あるいは関節可動域制限や変形の増強の予防に対するアプローチを示す。これは、OT実施を希望する在宅重症児者の中にレスピレータの24時間管理や気管切開あるいは胃ろうや導尿をしている方があり外出制限を伴うような重度な障害を有していることが要因と考えられる。また、最近では住宅改修を含む補装具関連が増えており介護者の高齢化から環境整備への配慮が必要であり、介護量の軽減が在宅重症児者の生活を支える重要なテーマであると考える。この反面、外来通院が出来ないが発達援助を必要とする就学前の幼児においてもリハビリテーションニーズが増えており、この年齢層における重度化傾向も伺える。

2) 訪問療育における他職種の実施とチームアプローチの現状について

訪問療育における作業療法士以外の職種の実施割合は保育士及び言語聴覚士で近年増加傾向にある。保育士については作業療法を受ける利用者との重複もあり身体・精神面での障害が重い場合が多い。これらは、介護者の持つニーズに医療を通じた身体機能の援助のみならず精神機能への関心が高いと考えられ、療育効果の向上を望んでいるものと思われる。また、看護師による訪問看護については、施設側の問題から派遣できる人員が少なく、定期的な身体状況のチェックといったニーズに対応できていない。訪問看護の実施項目の内訳としてはコーディネータとの連携のもと他の社会資源に繋ぐ役割が大きく、ここではリハビリテーションとの連携が重要と言える。

【まとめ】

訪問療育においてリハビリテーションを希望する在宅重症児者が多くなっており、期待されるサービス内容も多様化している。また、在宅重症児者にとって医療・身体介護・生活介護が重要視される中、療育効果の向上といった精神面でのニーズも反映された結果となった。このように在宅重症児者の障害特性を考えた時、当該地域で可能となる社会資源を視野に入れ、様々な職種の持つ機能を効果的に反映できるようコーディネートする必要がある。抄録全体を表示 -

2症例を通しての実態とアプローチ渡辺 良一, 木村 利和, 小宮 雅美, 八尋 雅子, 谷口 真紀, 植田 尊善, 椎野 達, 奥 和久, 江原 善人p. 8

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

今回、在学中(中学校)に頚随損傷者となり、当センターから学校への復学が可能となった2症例を経験した。この2症例を通し学校での生活と環境、復学に向けたアプローチについてまとめたので報告する。

[症例1] R.T氏 男性 14歳(受傷時)

診断名:C6前方脱臼骨折 Zancolli 左右C7A

当センター高位評価表 左右 C7B Frankel A

現病歴:H14.10.20柔道の試合中に受傷S病院へ搬送

10.21 当センター搬送 ope施行 10.22リハ開始 H15.7.19退院〈市立T中学校〉本人 H15.1.24 2.10(2回)に学校訪問 4.7当センターより登校を開始(2回/週)

退院後は、自宅より毎日登校

距離 約20km(自宅) 40km(当センター)車(母親:約40分)車(母親:約1時間)学校内排尿:尿取りパットを装着、養護教員が交換 3回/日 筆記能力:ホルダー式の自助具にて可能。ボールペン使用、訂正は横線にて削除 うつ熱対策:アイスノン、扇風機(学校備品を使用) 霧吹き使用

校内移動:階段昇降については、教員1人と友人が担いで移動。その他は基本的に設置のスロープ等を使用。 本人スロープ自走可能、段差(5cm程度)可能 学校の対応:基本的な介護は、養護教員が対応。 保健室に専用ベッドを設置 排便 自宅にて週3回(日・水・金)帰宅後 学校で失便時には養護教員が処置オムツ交換。家族の介助:毎朝の準備(整容、更衣等)。登下校の搬送。カバンの持ち運び(朝教室まで)。

[症例2]

M.N氏 男性 15歳(受傷時)

診断名 脊髄梗塞 Zancolli 右C7A左C6B ? 当センター高位評価表 左C7A右C7B Frankel A現病歴H14.9.26 部活中(バスケットボール)突然発 症 近医受診後 Y大付属病院へ搬送 その後、他院にてリハの為入退院 H15.9.1当センター入院 9.2リハ開始 10.12退院〈市立H中学〉

距離1.5km(自宅より)登校:車(母親:2分)下校:W/C自走(約30分)途中急な橋があり、当初は友人が介助。その後担任。学校内排尿:学校内に設置の身体障害者用トイレを使用。自己導尿(W/C上にて可能)。導尿のセッティングは、養護教員。トイレ移動は特に問題なし。筆記能力:ホルダー式の自助具にて可能。消しゴムの使用不可。訂正は横線にて削除。校内移動:階段昇降はエレベーター使用(担任付き添い)。基本的に設置のスロープを使用。一カ所のみ 段差介助(友人)。 本人スロープ自走可能、段差(5cm程度)可能。家族の介助:毎朝の準備(更衣・排便等)。朝登校時に搬送。学校の対応:専属教員を配置し対応、当初特殊学級として授業を担当。その後、普通教室での授業へ移行〈県立H高校〉今春一般入試にて合格。 登下校距離1.5km(復学にいたった中学校に隣接)登校:車(母親:2分) 下校:W/C自走(約30分)現在、橋も車椅子自走可。学校内排尿:職員トイレを改修し使用。導尿セッティングは母親(毎朝)。入り口段差スロープ設置。筆記能力:ホルダー式の自助具にて可能。消しゴムの使用が可能となったが、横線にて削除を多用。校内移動:階はキャタピラ式の昇降リフター(県内の高校より貸借)にて移動。1階から3階に10分所要。 車椅子固定・操作の為、母親とヘルパーが介助(毎回)。その他、移動についてはスロープ等を使用し可能。家族の介助:毎朝の準備(更衣・排便等)。朝登校時の搬送。階段昇降(毎回)。導尿のセッティング(毎朝)。学校の対応:段差解消・通路確保の為の改修等と休息 室の設置。現在、専属教員の配置とヘルパーの介護 内容について交渉中。排便(中・高を通し現在も継続中)自宅にて週3回(月・水・金)登校前6:30前後に起床し排便を行う(約30分所要)。 登校後、失便時には帰宅し処置(母親迎え)* 両者にわたり、改修が必要な箇所については、当センター福祉等コーディネーター江原氏が具体的改修案を提案し改修。

【まとめ】

1,リハの役割。

本人の身体的な能力、ADL自立度、体力を高める。 なるべく早く送り出すのが理想。

2,学校への協力依頼・調整。

本人の状態・具体的な改修・介護方法等について専門スタッフからの意見と働きかけ。

3,介助力の確保。

学校の体制内容とキーパーソンの能力。条件により、ヘルパー・ボランティア等を活用。

4,学校側の受け入れ意識等。

今後、障害者の復学に対して受け入れ、設備等の面で深く理解されていくことを望みたい。その他、学校生活の実態・改修の具体的な内容・詳細な経過等を加え、当日発表したい。抄録全体を表示 -

仲地 正人p. 9

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

当センターでは脳性麻痺児に対する下肢痙性減弱の目的で機能的脊髄後根切断術(以下、FPR)に注目し2001年より導入した。2003年8月までに県立那覇病院で21例の児にFPRが実施された。今回、FPRを受けた児の保護者に対しFPRの満足度、術前・後の変化点の認識および感想についてアンケート調査し若干の知見が得られたので発表する。

【対象】

当センターで理学療法を受けている入所、通所、外来児でFPRを受けた児21例(男児11例、女児10例)。タイプ別では痙直型16例、混合型5例であった。手術時の年令は3歳3ヶ月から8歳(平均61.9±19.3ヶ月)であった。術後期間は3ヶ月から35ヶ月(平均13±9.7ヶ月)であった。GMFCSによる分類ではレベル1が3例、レベル3が3例、レベル4が11例、レベル5が4例であった。

【方法】

アンケートは術前・後の変化点、FPRに対する感想について空欄への記入式とし満足度については選択式にしてその理由を記入してもらった。またGMFCSに基づいてレベル分類を行い各レベルにおける運動機能の改善点を列挙した。

【結果】

1,手術を受けて良かった点としてGMFCS別でレベル1群では立位、歩行、階段昇降でのバランス向上、レベル3群では坐位・立位姿勢の安定、歩行補助具を用いた歩行の安定性向上、レベル4群では寝返り・起き上がり動作の円滑性、座位の安定性向上、レベル5群では背・腹臥位、座位がリラックスして行える事に満足している傾向にあった

2,その他の良かった点として股関節の痛み、衣服の着脱、上肢の操作性、口腔機能、発声・発語、睡眠中の姿勢、排尿・排便、感覚などにも改善が得られ満足している傾向にあった

3,手術を受けて悪かった点 痙直型1例にバニーホッピング時に股関節が過外転位となり移動速度が低下した。痙直型1例に術後1年で尖足が再発している。混合型1例にATNR出現時に体幹の反り返りが目立つようになった。

混合型1例に下肢に軽度の不随意運動が増加した。尿・便失禁が生じたが術後6ヶ月時より改善した。

4,術後に生じたその他の変化点 痙直型1例に足の血色が良くなり発汗が多く見られるようになった。痙直型1例に触感覚が敏感になりカーテンなどが足に触れると大笑いするようになった。5,手術を受けての満足度では21例中、6例(29%)が大変満足、13例(61%)が満足、2例(10%)がどちらとも言えない、不満は0%であった。

6,FPRを受けての感想では術前出来なかった動作が術後可能になり本人に自信が付いた、何でも自分でやろうとするようになった、姿勢や表情が良くなっているということが挙げられた。

【考察】

今回、FPRに対し「大変満足している」あるいは「満足している」と答えた保護者は19例で全体の90%%にあたり満足している点は術前すでに獲得していた動作の円滑性や姿勢の安定性向上、術前には出来なかった事や見られなかった事が術後可能となった事であった。「どちらともいえない」と答えた保護者は2例10%でその理由は痙直型では術後一年で尖足が再発している。混合型ではATNR時に体幹の反り返りが目立つようになったであったが痙直型では寝返り・肘這い動作がスムーズになった、箸、スプーン、書字動作が向上した。混合型では股関節を痛がるしぐさが無くなった、物を触ろうとする動きが増えた、喃語が多くなった、リラックスして眠れるようになったなどの改善点もあり手術を受けて良かった点と悪かった点を相殺することでこの様な回答となっていると考えられる。手術を受けて悪かった点としては痙直型2例でバニーホッピングでの移動速度の低下、術後1年で尖足が再発した、混合型2例でATNR出現時に体幹の反り返りが目立つ様になった、下肢に軽度の不随意運動の増加が見られた事が挙げられた。

【まとめ】

1,FPRに対する親の満足度を調査した。

2,FPRを受けた21例中19例(90%)で満足している傾向にあった。

3,手術を受けて良かった点として動作の円滑性や姿勢の安定性向上、二次的効果として股関節の痛み、衣服の着脱、上肢の操作性、発声・発語、口腔機能、排尿・排便、感覚等にも改善が得られ満足している事がわかった。

4,手術を受けて悪かった点として痙直型2例にバニーホッピングで移動速度が遅くなった、術後1年で尖足が再発した。混合型2例にATNR出現時に体幹の反り返りが目立つようになった、下肢に軽度の不随意運動が増加した。抄録全体を表示 -

掌側Distal Radius plateを使用して木浦 扇p. 10

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

橈骨遠位端骨折に対する治療の原則は、骨片の解剖学的整復と強固な固定、早期からの筋力強化・可動域運動による上肢機能の回復を得ることである。2003年8月以降われわれは、掌側Distal Radius Plate(以下掌側DRP)を不安定型橈骨遠位端骨折の治療に使用してきた。掌側DRPは橈骨遠位端掌側面に合わせた解剖学的形状を有し、遠位骨片をロッキングバットレスピンにより強固に固定する事ができる。今回その短期治療成績について報告する。

【対象ならびに方法】

対象は2003年8月から2004年4月の9ヶ月間に掌側DRPを観血的固定術に使用した不安定型橈骨遠位端骨折21手21例(右手8例、左手13例)である。受傷機転は転倒14例、スポーツ事故4例、転落1例、バイク事故1例、自転車事故1例である。症例の内訳は男性5例女性16例、年齢17から79歳(平均53.7歳)であった。21手のうち8手は転位を伴う関節内粉砕骨折であった。尺骨茎状突起骨折を15手に認め、このうち遠位橈尺関節の不安定性を認めた7手に骨接合を行った。術後療法は手指・肘ならびに肩関節の自動運動を術翌日より開始。術後1週間目に肘下シーネ固定を除去し手関節の可動域運動ならびに筋力強化を開始すると共に積極的な患肢のADL使用を促した。なお、1週目以降も熱可塑性樹脂を用いたshort arm splintを作業時のみ装着とした。これらの症例において術後の遠位骨片の転位状況を把握する為に、術後2週間おきにX-P撮影し橈骨掌側傾斜角、橈骨尺側傾斜角、橈骨・尺骨長差を計測した。臨床成績は手関節自動可動域、ならびに握力を2週間おきに測定した。術後経過観察期間は28日から179日(平均79.2日)、作業療法施行期間は平均67.2日、在院日数は3日から31日(平均10.4日)であった。

【結果】

橈骨掌側傾斜角術前-28°から30°(平均2.0°)、術後-2°から17°(平均9.0°)、橈骨尺側傾斜角術前7°から26°(平均17.9°)、術後14°から30°(平均22.0°)、橈骨・尺骨長差は術前-4mmから2mm(平均-2.19mm)、術後-3.5mmから2mm(平均-0.83mm)と著明に改善していた。術後1週以降のX-P比較では、橈骨掌側傾斜角が2°以上、橈骨尺側傾斜角が1°以上の減少した例は無かった。なお、橈骨の短縮は、1mmを1例に認めたが、3mm以上の短縮を来した例は無かった。橈骨関節面は1例を除き掌屈位を保っており、背屈2°であった1例においても、経過観察期間中の掌側傾斜角の増悪を認めなかった。3ヶ月以上経過観察可能であった10例では全例良好な骨癒合を認め、最終X-P計測値は掌側傾斜角3°から17°(平均9.0°)、尺側傾斜角18°から25°(平均21.9°)、橈骨・尺骨長差-3mmから2mm(平均-0.8mm)であった。臨床評価では全例において経時的に可動域は改善を認めたが、特に術後6週目までの改善が著しく、この時点で掌屈20°から55°(平均41.9°)、背屈0°から65°(平均41.9°)、回内40°から80°(平均63.4°)、回外35°から90°(平均71.7°)を達成しており、ほとんどの例で患肢の日常生活動作における使用が可能であった。3ヶ月以上経過観察可能な例は、掌屈30°から65°(平均48.5°)、背屈30°から60°(平均51.0°)、回内50°から90°(平均67.0°)、回外65°から90°(平均77.5°)であった。握力は、2週目で0 kgから15.0kg(平均5.9kg)、4週目で0kgから18.0kg(平均10.0 kg)、8週目で3.0kgから30.0kg(平均14.7kg)と術後早期から比較的良好な回復が認められた。3ヶ月以上経過観察可能な例は、8.0kgから47.0kg(平均16.7kg)であった。また、3ヶ月以上経過した1例にADL制限が見られたが、それを含む全例に痛みの訴えは無く、受傷前の職業あるいは家庭内復帰を達成していた。

【考察】

掌側DRPを使用した不安定型橈骨遠位端骨折21例について、X-Pを用いた術後骨片の転位状況、手関節及び前腕可動域と握力測定による治療成績の評価を行った。全例術後明らかな遠位骨片の転位は認められず、掌側DRPは早期からのリハビリ施行、日常使用に対し有効であると考えられた。また、ほとんどの例で、術後早期に良好な可動域ならびに握力の回復が認められ、このことは、通院によるリハビリ期間の短縮ならびに早期の社会・家庭内復帰に関与したと思われる。しかし、数例において十分な関節可動域、握力の再獲得に6ヶ月以上を有しており、その原因の解明とより有効なリハビリテーションプログラムの導入により、より良い成績が得られるようにすることが今後の課題であると考えられる。

【まとめ】

1、不安定型橈骨遠位端骨折に対し掌側DRPを使用した。

2、術後著明にX-P計測値の改善が認められた。

3、術後明らかな遠位骨片の転位は認められなかった。

4、早期回復により日常生活使用に有効であった。抄録全体を表示 -

廣瀬 史子p. 11

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

当院では、臼蓋形成不全に伴う変形性股関節症(以下、変股症)に対し、1986年以来Chiari骨盤骨切り術を施行していたが、2000年9月より内藤が考案した前方進入法による寛骨臼回転移動術を導入している。今回、その短期成績をまとめ、知見を加え報告する。

【対象及び方法】

対象は2000年9月から2003年12月に施行された症例のうち、術前・術後に定期的な評価が可能であった34例35関節である。性別は男性1例、女性33例、手術時年齢は、18から56歳(平均40.9歳)であった。

病期別分類は、初期20例、進行期14例で、両側性21例、片側13例で、両側性例での非術側は初期13例、進行期6例であった。術後経過観察期間は、3.1から33ヶ月(平均11.8ヶ月)であった。

術前・退院時(平均1.9ヶ月)・最終評価時の臼蓋骨頭被覆率(以下、AHI )・OA stage・股関節機能評価を日整会変股症判定基準(以下JOA score)に基づいて調査した。また、JOA score各項目の詳細とAHI・各病期分類との相関も調査した。更に片脚起立のバランス能力と患者満足度についても調査した。

【術後理学療法】

術後2日目より起坐位、3日目より車椅子開始。術後1週目のX-P判定後10kg荷重より開始し、術後3週目より10kgずつ2週毎に漸増し、8週で全荷重としている。殿筋群の筋力強化訓練は、術後早期より等尺性訓練より開始している。

【結果】

AHIは、術前55から79%平均68.3%、最終時85から117%平均96.6%と有意に改善している(P<0.0001)。

術前・退院時・最終時のJOA scoreの推移をみると、総合点は平均69.3/65.9/88.6点であり、退院時一旦低減しているが、術前・最終での改善率は127.8%と有意に改善していた(P<0.0001)。詳細項目は、疼痛で平均20.0/26.0/35.2点で最終で有意に改善し (P<0.0001)、可動性は、平均18.6/18.2/18.8点で術前と最終時で有意差は認められなかった。歩行能力は、平均15.2/9.5/17.0点で最終では有意に改善し(P<0.005)、ADLは、平均15.9/12.8/18.0点で最終において有意に改善していた(P<0.005)。特に改善率が高かったのは、立ち仕事(37.1%)・立ち上がり(31.4%)・炊事(37.1%)であった。また、最終時階段昇降と立ち上がりが困難な症例が14例あった。

病期別分類でみた総合点の改善率は、初期128.1%、進行期126.3%であり、全ての項目において両者間に有意差は認められず、またAHIとJOA scoreの相関では、AHI 95%以下群の総合点改善率は125.4%、AHI 95%以上群では130.5%であり、総合点・詳細項目において両群間に有意差は認められなかった。

片脚起立バランス能力では、殿筋群筋力低下の症例ほど動揺率が有意に高く(P<0.005)、AHIと動揺率の相関は認められなかった。また、正常群・非術側との比較では、両者有意差は無かったが、41.7%が非術側より動揺率が低く安定していた。

患者満足度は、とても良かった25例(73.5%)・良かった9例(26.5%)・わからない1例(2.9%)であった。また、AHI・病期分類別での有意差はなかった。

【考察】

今回の調査でJOA scoreは、術後有意に改善しており、特に疼痛・歩行能の改善率が高かった。これは、本法の長所として、骨切り面が曲線状で関節軟骨適合性とAHIの改善及び骨頭内方化が得られ易い為、Pawels理論から疼痛軽減に深く関与しているものと考える。また、殿筋群の剥離・浸襲が全く無い為、移動臼蓋の骨癒合が良好で荷重及び殿筋群筋力強化が早期から可能となり、歩行能力の早期獲得及び立ち仕事・立ち上がりの改善が得られたと考える。更に今回、殿筋群筋力が低下している症例ほど階段昇降・立ち上がりも困難で、AHIに関わらず片脚バランス能力の動揺率が高かった。従って、殿筋群の筋力が疼痛・歩行能・ADLに関与していると考える。患者満足度は、5から6ヶ月でリモデリングが認められる機能改善と手術痕が下着に隠れるという美容的意義も関与していると思われるが、今後の長期的経過観察が重要であると考えている。術後理学療法における留意点として、1.術中出血に伴う大腿部の腫脹と、腸骨筋剥離による腸骨筋・大腿直筋の筋スパズムの低減を術直後より図り、歩行立脚中期での殿筋非効率歩容を防御する2.殿筋群の強化を早期より開始し歩行・ADL時の関節安定性・疼痛軽減に努めることが肝要であると考えている。今後、殿筋群効率を高めた早期理学療法の研鑽と安定歩行の早期獲得が課題である。

【まとめ】

(1) 前方進入法による寛骨臼回転移動術後の短期成績を調査した。

(2) JOA scoreは術後有意に改善し、特に疼痛・歩行能・ADLの改善率が高かった。

(3) 殿筋群の筋力が、ADL・歩行能・バランス能力に深く関与しており、殿筋群効率を高めた早期理学療法の研鑽が今後の課題である。抄録全体を表示 -

神谷 喜一, 新垣 綾子, 新垣 晃p. 12

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

変形性膝関節症(以下、OA)における人工膝関節全置換術(以下、TKA)は、疼痛除去やアライメントの修正によりQOLの向上に大きな影響をもたらしている。しかし、術後のフォローアップが十分でないため関節可動域(以下、ROM)など機能評価における長期成績の把握ができていないのが現状である。

そこで今回、当院にてTKA施行後3年以上経過した症例の追跡調査を行ったので報告する。

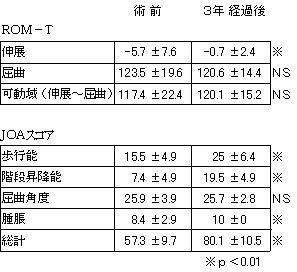

【対象および方法】

当院にて、1999年4月から2001年2月までにOAと診断されTKAを施行された70名103膝(男性10名、女性61名)平均年齢73.3±6.5(男性72.5±8.3、女性73.5±6.2)歳。

追跡調査項目として関節可動域テスト(以下、ROM-T)、日本整形外科学会膝治療成績判定基準(以下、JOAスコア)を評価し、術前評価と比較検討した。術後平均日数は1215.2±159.4日、最長1568日であった。

人工関節の機種は、ZIMMER(NEXGEN LPS:43膝、LPS-Flex:1膝、CR:1膝)、DePuy LCS:58膝であった。

【結果】

術前と3年経過後の間で、ROM-Tにおける伸展角度とJOAスコアにおける歩行能、階段昇降能、腫脹、総計に1%の危険率で有意に改善が認められた。ROMとJOAスコアは、3年経過後も好成績を維持している結果であった。

【考察】

今回、果たしてTKA施行した症例は長期的に良好な機能が得られているのかという疑問に対し、TKA施行後3年以上経過した症例を追跡調査して機能評価を行った。

多くの症例において術前の屈曲拘縮が改善され、屈曲角度は術前同様ほぼ120°と維持され、椅子からの立ち上がりや階段昇降を有利にしている。さらにJOAスコアにおける歩行能は1km以上の歩行を可能にしており、階段昇降能でも一歩一歩なら手摺りを使わないでも可能であった。これらを考慮すると、十分QOLの向上に繋げられたのではないかと考える。

中期成績では良好な結果であったが、長期成績では加齢による移動能力の低下や生活範囲の狭小化が予測される。したがって、転倒予防、廃用予防を含めたホームエクササイズ指導や膝に関する疼痛評価、手術に対する満足度、全身的な評価など調査内容を広げ、今後更なるフォローアップが重要になると考える。

今回は中期成績を調査したが、今後は年に一度の定期診察を呼びかけ、継続的にフォローアップを行い長期成績の把握に努めていきたい。 抄録全体を表示

抄録全体を表示 -

西山 保弘, 佐藤 義則, 塩川 左斗志, 山元 裕子, 矢守 とも子, 工藤 義弘, 尾山 純一p. 13

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

患者がより高い生活能力を維持することは、リハビリテーション医療の目標であり、その生活活動の持久性は満足度の高いQOLを提供する不可欠な要素と言える。関節リウマチ(RA)のリハビリテーションにおいて安静と運動のバランスは、治療上基礎療法となる。本研究では、加速度センサーを内蔵した携帯型身体活動量測定装置を用いてRA患者の24時間身体活動量を測定し、炎症マーカーと日常生活身体活動量との関連性について検討した。

【対象】

本研究の意義を理解し承諾を得た外来RA患者13名(平均年齢54.3±7.1歳)およびコントロールとして健常女性6名(平均年齢45.2±6.2歳)。

【方法】

RA活動性評価として、Lansbury評価法(AI)と血沈(ESR)、C反応性タンパク(CRP)などの炎症マーカーを用いた。その他、ADLテストは厚生省特定疾患神経筋疾患リハビリテーション調査班ADLテスト表(ADLテスト)を採用した。QOL評価としてFace Scale、10m歩行時間、プレドニゾロン使用の有無を調査した。身体活動量評価はGMS社製アクティブトレーサーAC-100を使用した。本機は、X軸Y軸Z軸方向への3つの加速度センサーが、体動変化を0.05G以上で感知する。その1分間毎に処理された平均合成加速度を使用した。重量100gと軽量で本機を患者の右腰部にベルトで固定し2から7日間装着した。尚,ESR,CRPは測定日前後1週間以内のデータを使用した。AI、Face Scaleを午前10時から12時までの間に実施し、その24時間以内に身体活動量評価を開始した。RAの身体活動性は、2から7日間の24時間総カウント数をtotal count (TC)とし同じく6時から12時の時間帯をmorning count (MC),12時から18時までの時間帯をafternoon count (AC),18時から翌朝6時の就寝帯をnight count(NC)と分類した。データ解析は1時間単位毎のカウント数に修正し算出した。全ての測定値は2から7日間の測定日数の平均値を使用した。

【結果】

身体活動量とRAの炎症マーカーとの関係は、外来患者13名の平均身体活動量は、TC 142049±52832、MC 48644±23590、AC・44894±21176、NC 41683±24467であった。平均ESRは59.3±38.9mm/1時間、平均CRPは3.41±2.65mg/dl、PSL使用者は9名いた。平均Face Scaleは7.6±1.97点、平均AIは48±13.9%、平均10m歩行時間は10.9±2.27秒であった。TCとESR、CRP、Face Scale、AIの各に逆相関を認めた(p<0.05)。また、ACとFace Scale(p<0.01)、NCとFace Scale(p<0.05)を認めた。TCと10m歩行時間、ADLテストには有意な相関は認めなかった。

【考察】

従来RAの評価は、筋力や関節可動域(ROM)、リーチ、疼痛、関節のこわばり、或いは歩行速度などが測定され、ADLは各病院で独自の日常生活テストが使用されている。罹患歴に伴い筋力、ADL能力、歩行速度は、低下を認める傾向にある。これは、進行に伴う関節破壊と筋萎縮、ROM制限、変形により生活能力が低下する事ことによる。RAの理学的評価には、炎症が身体機能や生活活動へ及ぼす影響が十分考慮されておらず、この点は患者の状況推測や測定者の経験に基づく判断に委ねられる現実がある。今回の我々の研究からTCに深く関わっている項目は、結果から炎症マーカー、Face scale、AIの項目であった。RA患者が再獲得したADL動作が実生活を通して持久性を持ち機能しているか否かを評価する際は、炎症マーカーの動向やAI、Face Scaleなどに配慮しながらリハビリテーションを展開する必要ある。

【まとめ】

関節リウマチのTCと炎症マーカーとの関係を調べた。実際生活での身体活動量とESR、CRP、は有意な逆相関を認め、身体活動量が病態に深く関連していると考えられた。同時に、AI、Face Scaleにも有意な相関を認めた。RAのリハビリテーション評価や治療において、炎症マーカーやAI、Face Scaleの値に十分配慮したリハビリテーションを展開する必要があることが示唆された。 抄録全体を表示

抄録全体を表示 -

X線像の経時的変化永井 良治, 上田 信弘, 坂井 亮一, 堤 より子, 井上 明生p. 14

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【目的】

当院では大腿骨骨切り術併用のキアリ骨盤骨切り術変法(以下、キアリ手術)を積極的に施行している。井上らは、大転子の引き降し距離を大(15mm以上)、中(5から14mm)、小(4mm以下)に分けて、術後成績を検討されている。成績良好群(20例中)は大14%、中21%、小64%、また成績不良群(20例中)は大50%、中29%、小21%で大転子の引き降し距離が短いほど、つまり術後外転筋の筋張力低下が良好な関節のリモデリングに影響を及ぼすことがわかる。上記の手術結果より、術後早期からの積極的な外転筋の筋力増強運動は関節症を進展させる加速因子の可能性がある。

そこで、われわれは、第29回日本股関節学会において外転筋の筋力増強運動方法について力学的観点から考案し報告した。今回は、その筋力増強運動方法の有用性について術後X線像の経時的変化から検討する。

【外転筋の筋力増強運動方法】

股関節合力の関係より外転筋に対する抵抗負荷量は免荷歩行では禁忌。1/4荷重歩行では背臥位にて下腿下部に約1kgから、1/3荷重歩行では約2kgからとする。1/2荷重歩行では側臥位で一側下肢重量から、2/3荷重歩行では約2kgから、T-cane、全荷重歩行では約5kgからとし、それを客観的指標とし外転筋の筋力増強運動を施行している。

【対象】

2002年より進行期・末期関節症に対して外反骨切り術併用のキアリ手術を施行した症例で、調査可能であった女性20例20関節。平均年齢48.9歳を対象とした。

【方法】

外転筋の筋力増強運動の有用性を検討するために、術後1/4または1/3荷重歩行開始時から全荷重歩行開始時までのX線像の経時的変化を評価した。分析は、(1)術後7日目の両股関節正面X線像と比較し荷重開始と背臥位で外転筋運動開始後に、関節裂隙がさらに開大した症例を改善例、関節裂隙のさらなる開大を認めない症例を維持例、骨頭圧壊した症例を悪化例とした。また(2)術後1/2荷重歩行開始時で側臥位にて5秒間以上外転保持可能な到達率。(3)全荷重歩行開始時で外転筋がMMT4以上の到達率についても検討した。

【結果】

(1)経時的変化は改善20%、維持65%、悪化15%であった。関節裂隙開大は術後12週から22週で平均17.8±3.8週であった。悪化した3症例はすべて円形骨頭萎縮型で1/2荷重歩行開始前であった。(2)5秒間以上外転保持可能な到達率は55%。(3)全荷重歩行開始時で外転筋がMMT4以上の到達率は65%であった。

【考察】

(悪化例に対する対策) 悪化した3症例は(1)1/4から1/3荷重移行期が1例、1/3から1/2荷重移行期が2例であった。(2)関節状態はすべて円形骨頭萎縮型で骨頭側に骨嚢包を認めた。(3)年齢は平均年齢より高く50歳以上であった。骨頭圧壊の先行研究において敷田は、大腿骨頭の圧縮変形の静力学的試験で径10mmの圧縮試験棒を用いて新鮮大腿骨頭を圧縮すると、70kg前後の圧縮力で破壊したと報告している。考案した外転筋の筋力増強運動の股関節合力値に換算すると、側臥位にて外転運動開始前後に相当する。今後は上記の特徴を持つ症例に対して、特に1/2荷重歩行開始時期までは、より慎重に筋力増強運動をしなければならない。

(筋力増強運動に対する考え方) 先行研究において、臼蓋関節軟骨と人工骨頭との間に10箇所の部位における局所的な最大負荷圧測定している。その結果、術直後の股関節の外転筋、伸展筋の等尺性収縮は完全免荷、部分荷重歩行より高い負荷圧となり、杖歩行時で同等な負荷圧を関節に与えると報告されている。本結果においても、術後の側臥位での外転筋の筋力増強運動は、完全免荷から1/3荷重歩行期間より高い負荷圧となり、1/2荷重歩行時で同等な負荷圧となる。股関節合力を考慮すれば、術後の筋力低下に対して単純に筋力強化することは非常に危険である。術後早期からの積極的な外転筋の筋力増強運動は、一方では関節負荷の増大を招き、過剰な関節負荷は避けるべきであると考える.本法は現時点で関節裂隙のさらなる開大は平均17.8週、改善・維持例85.0%でその有用性が確認され、より安全に行うことができると考える。キアリ手術後に限らず、各種骨切り術、また人工関節手術や再置換術で広範囲に骨移植された症例にも応用してもらいたい。

【まとめ】

1:外転筋の筋力増強運動方法を考案した。

2:キアリ手術後のX線像の経時的変化からその有用性を検討した。

3:関節裂隙の開大は平均17.8±3.8週.改善・維持例は85%でその有用性が確認された。抄録全体を表示 -

柚木 剛志, 山下 導人p. 15

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

大腿骨頸部骨折は高齢者に多発する主要な骨折である。その発生要因として、年齢、性別、骨粗鬆症、頸部長などが報告されている。今回X線上にて大腿骨頸部の骨梁構造の変化から骨粗鬆症の骨萎縮度を判定するSingh指標を調査し、(1)片側例、 (2)両側例それぞれの骨粗鬆症の骨萎縮度の比較を行ったので報告する。

【対象・方法】

対象(1)平成14年1月から15年12月までに当院にて加療された50歳以上の大腿骨頚部骨折患者83例、外側骨折と内側骨折に分類。(2)平成6年9月から平成16年3月までに加療された64歳以上の両側骨折患者14例を対象。両側ともに外側骨折(以下LL群)、両側ともに内側骨折(以下MM群)、左右異なる骨折(以下ML群)に分類。性別及び年齢(両側例は初回受傷時年齢)を調査。骨粗鬆症の骨萎縮度は、受傷時健側股関節X線正面像よりSinghの指標を用い調査、1から4度を骨粗鬆症、5から6度を正常に分類。外側骨折と内側骨折、LL群とMM群、ML群のSingh指標の比較を行った。

【結果】

(1)片側例

外側骨折:60例(男性:女性=1:11)

・平均年齢84.0±7.9

・Singhの指標 1から4度:40例(66.7%)、5から6度:

20例(33.3%)

内側骨折:23例(男性:女性=4:19)

・平均年齢80.8±9.1

・Singhの指標 1から4度:8例(34.8%)、5から6度:

15例(65.2%)

骨折型に対する骨粗鬆症の程度の比較に有意差を認

めた。(P<0.01)

(2)両側骨折例(BR>両側骨折:14例(男性:女性=1:13)

○LL群 5例(35.7%)

・初回受傷時平均年齢 83.6歳

・受傷間隔の平均 27.8ヶ月(2年3ヶ月)

・Singhの指標 1から4度:3例、5から6度:2例

○MM群 5例(35.7%)

・初回受傷時平均年齢 77.6歳

・受傷間隔の平均 9.2ヶ月(0.8年)

・Singhの指標 1から4度:3例、5から6度:2例

○ML群 4例(28.6%)

・初回受傷時平均年齢 86.3歳

・受傷間隔の平均 29.3ヶ月(2年4ヶ月)

・Singhの指標 1から4度:3例、5から6度:1例

【考察】

片側例の検討では、転子間部の骨梁減少と外側骨折に関連性があり、内側骨折に比して骨粗鬆症との関連性が高いことが示唆された。また、外側骨折の平均年齢84.0歳、内側骨折80.8歳で両者に差は見られなかったものの、加齢に伴う外側骨折の発生率の上昇が示唆される。性別では外側骨折の男性と女性の比率1:11、内側骨折1:5となり、外側骨折はより女性に認められる結果から、外側骨折と骨粗鬆症の関連性がうかがえる。今回の検討から、大腿骨頸部における転子部の骨梁構造の変化が、大腿骨頸部骨折の骨折型の決定因子となると予測される。

両側例の検討では3群間で骨粗鬆症との関連性は認められなかったが、それぞれの初回受傷時平均年齢を比較すると、LL群83.6歳、MM群77.6歳、ML群86.2歳となりML群が最も高齢であった。また、ML群は内側骨折に続き外側骨折を発生した例は3例存在した。今回の調査では、初回に高齢で内側骨折を呈した場合、2回目は外側骨折を呈する傾向にあると考える。片側例から両側例の移行例は14例(4.9%)。うち1年以内に反対側の骨折を生じたものは6例(42.8%)、平均3ヶ月で受傷という結果となった。頚部骨折をおこした症例は再骨折に注意する必要がある。

今回、頚部骨折と骨粗鬆症の観点から、片側例の特徴と両側例の比率、発生頻度を調査・検討した。いずれにしても高齢者にその発生率が高く、受傷後のADL、QOLを阻害する。これらの予防として、転倒防止、ヒッププロテクターの使用などは発生率、再骨折を低下させるものと思われる。抄録全体を表示 -

転倒予防体操を通して寺前 規子, 山下 導人, 有馬 博隆p. 16

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

骨粗鬆症とは、骨密度の減少と骨の微細構造の劣化により骨の脆弱化をきたし、易骨折性となる代謝性の骨疾患であることが知られている。臨床において骨粗鬆症が最も問題となるのは、脊椎圧迫骨折や大腿骨頸部骨折などの骨脆弱化に伴う骨折とそれら骨折により引き起こされる運動障害やADL、QOLの低下である。

骨粗鬆症に伴う骨折の発生原因である骨密度の減少と運動機能の低下は密接に関連しており、骨折の予防、すなわち転倒予防を考えるうえで双方の改善が重要となってくる。

今回、当院通所リハビリテーション利用者を対象とし、転倒予防体操実施前後の骨密度と転倒回数の変化および関連について検討したので報告する。

【対象と方法】

歩行自立(独歩・T-cane)している当院通所リハビリテーション利用者の女性99名(平均年齢80.95歳、整形疾患罹患率83.8%、中枢疾患罹患率33.3%)を対象とした。アンケートにより過去一年間の転倒回数と使用補助具を、カルテより基礎疾患を調査。骨密度は橈骨DXA法により測定した。その後一年間にわたり転倒予防体操を施行し、転倒回数および骨密度の変化について再調査を行った。

尚、転倒回数については“無しまたは1回”群(以下A群)と“2回以上”群(以下B群)にわけ、前年度より転倒回数が増加した者をa 、減少および変化のない者をb とした。

転倒予防体操においてはリラクゼーション、上下肢筋力強化、体幹伸張、バランス運動を座位および立位で行った。

【結果】

平成14年の調査では、A群とB群での骨密度に有意な相関を認めた(p<0.01)が、再調査時では相関はみられなかった。

骨密度の変化においては、前年度より増加が認められた者は30名( a:23%、b:77%)うち杖使用者21名(70%)、減少が認められた者は69名( a:29%、b:71%)うち杖使用者31名(46%)であった。骨密度は全体の7割が1年で減少を認め、杖使用者は骨密度増加者で7割、減少者では5割であり、杖使用の有無でも若干の差が見られた。

転倒回数において、前年度より増加した者27名、減少または変化のない者72名であり、骨密度の増減で転倒回数に差はみられなかった。

【考察】

骨粗鬆症により生ずる骨折として、脊椎圧迫骨折、橈骨遠位端骨折、上腕骨近位端骨折、そして大腿骨頸部骨折などがあげられる。これらの骨折の発生機転はいずれも転倒という現象である。高齢期における転倒は単に骨折のみならず、転倒に対する恐怖心からもADLやQOL低下を招き、「寝たきり」を強いられる可能性も少なくないという。

「骨粗鬆症に伴う骨折の発生=転倒の発生」と考え、今回、骨密度と転倒回数の関連について検討した。

結果、初回調査では転倒回数が多いB群がA群に比べ骨密度が低く、有意な相関を認めたが1年後の再調査においてはA、B群に相関はみられなかった。また、骨密度の変化のみにおいて、対象者の30%に初回調査時より増加がみられたが70%は減少を示していた。閉経期以後における骨密度は1年間に2から4%減少するという。加齢に伴う骨密度の減少はやむを得ないのであろう。しかし骨量の維持には日常生活における荷重や運動が密接に関係しているといわれている。

一般に骨密度計測は海面骨量の最も多い脊椎(L4)、次いで大腿骨近位部、踵骨、橈骨遠位部で行われている。当院では橈骨遠位端での骨密度計測を行っており、上肢使用率の高い杖使用の有無が骨密度の変化に関係してくるのか検討した。結果、骨密度が増加した者の杖使用率が減少者に比べ高い傾向にあった。規則的な負荷を加えると中高年においても骨密度の増加をきたすという報告は多く、高齢者のゲートボール愛好家は橈骨骨密度が同年齢の人より20から30%高い値を示しているという林らによる報告もある。歩行時の杖使用により負荷が加わることが橈骨遠位端の骨密度の維持、増加へ影響を与えていると考えられる。

【おわりに】

1年間にわたり施行してきた転倒予防体操が骨密度の変化に影響を及ぼしたのかは明らかでないが、転倒回数の変化においては前年度より減少または変化のない者が全体の70%弱を示していることから転倒の予防・維持はされていることが示唆された。

骨粗鬆症すなわち骨密度減少の改善、予防に対して薬物療法や食事療法なども密接に関わっているが、今回は「運動」との関連性に着目し検討した。今後さらに調査を行い、骨密度と転倒回数の変化や運動療法の効果について検討を進めていきたい。抄録全体を表示 -

塩崎 猛p. 17

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

当院では、2000年5月からLow contact stress mobile bearing TKA(以下LCS)を用いたTKAを行ってきたが、LCSは構造上深屈曲・正座に対応することができず、ADL上十分な患者の満足を得ることができなかった。2002年11月から、Nex-Gen LPS-Frex(以下LPS-Flex)へ機種変更し、可能な限り正常に近い可動域、特に正座可能な膝関節を獲得するために術前・術後リハビリテーション、そして今後の長期的な問題点について検討した。

【対象及び方法】

2000年5月から、当院で施行したTKAは67症例87関節である。このうち他機種3症例3関節、再置換術2症例2関節を除く、変形性膝関節症58症例78関節、慢性関節リウマチ4症例4関節を対象とした。男性11症例12関節、女性51症例70関節、手術時平均年齢72.7歳(49から85歳)であった。

両群について、術前・最終観察時屈曲角度、屈曲達成率、術前・最終観察時伸展角度、可動域達成率、日本整形外科学会膝関節判定基準(以下JOA score)を調査し比較検討した。

【結果】

術前屈曲角度は、LCS群116±19°、LPS-flex群121±19°、最終観察時屈曲角度はLCS群113±14°、LPS-Flex群142±14°であった。屈曲達成率は、LCS群97%、LPS-Flex群115%、術前伸展角度はLCS群-9±6°、LPS-Flex群-12±9°、最終観察時伸展角度はLCS群-4±5°、LPS-Flex-7±6°可動域達成率はLCS群103%、LPS-Flex群120%であった。最終観察時屈曲角度、屈曲達成率、可動域達成率は両群間に有意差(p<0.05)を認めたが、術前屈曲角度、術前最終観察時伸展角度は両群間に有意差を認めなかった。JOA scoreは、LCS群術前40.7点から最終観察時81.7点、LPS-Flex群術前44.1点から、最終観察時83.6点へと両群それぞれ改善を認めた。両群間に有意差は認めなかったが、項目別スコアでは、屈曲角度及び強直・拘縮において術後両群間に有意差を認めた。

なお、最終観察時屈曲角度が、140°以上深屈曲を示すものは、LCS群36関節中1関節で2.8%、LPS-Flex群が51関節中35関節で68.2%であった。正座可能な症例は、LPS-Flexで11症例、うち両側手術例は5症例であった。

【考察】

術後の関節可動域に影響する因子は、さまざま考えられるが、主なものは、人工関節の改良、手術手技、術前・術後リハビリテーションと考える。人工関節のデザインは、LPS-Flexでは大腿骨コンポーネントの後方部分の厚みを大きくとることで、深屈曲までインピンジメントが発生しないように改良されている。手術手技では、縫合の際に膝関節屈曲位で行う等である。術後のリハビリテーションプログラムは、翌日から3日目までCPM90°を1日1回行う。2日目より、ベッドサイドにてSLR,patella setting等の筋力増強運動を開始する。術後4日目から、リハビリ室にて全荷重立位・歩行運動・積極的passive ROM-ex等を行う。

今回の結果は、当院で以前使用していたLCSと比較してLPS-Flexが最終観察時屈曲角度、屈曲達成率など良い結果が得られた。しかし、現在の問題点として、術後で屈曲拘縮が残る症例、深屈曲が可能になっても、スムーズなしゃがみ込み動作ができない症例が多いことである。この問題点の解決策として、術前リハビリテーションプログラムに、術前から深屈曲可能な症例には、術前より痛みがない範囲で深屈曲位での下肢の筋力増強運動を行っている。また、術後も深屈曲可能になり次第、深屈曲位での筋力増強運動を行い、膝関節伸展可動域についても以前より積極的に行っている。正座可能になった症例に対して、臨床上の問題点が明確でない現在、積極的に深屈曲・正座を勧めているわけではない。今後、深屈曲が人工関節にとってどのような問題を生じるか、生じた場合、どのように改善、対策を講じていくべきかを考えることが人工関節の進歩に結びつくものと考える。更なる長期経過観察を行い、深屈曲・正座の影響、問題点についての検討が必要と考える。抄録全体を表示 -

羽田 清貴, 木藤 伸宏, 島澤 真一, 奥村 晃司p. 18

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

一般的に人工膝関節全置換術(以下、TKA)後の理学療法として、筋機能改善、関節可動域(以下、ROM)改善が主目的となり、術前の姿勢及び歩容の異常が術後でもみられる症例を多く経験する。それらの異常は、人工関節に偏った力学的ストレスを生じさせ、インプラントの磨耗や破損を早期にきたしてしまうことが考えられる。従って、術後の理学療法として、膝関節への力学的ストレスを軽減できるような姿勢及び歩行の獲得を目的とし、下部体幹の安定化により骨盤の可動性を向上させる理学療法を組み入れる必要がある。今回、両側の関節リウマチ(以下、RA)による膝関節炎を呈し、右TKAを施行した症例を経験し、姿勢、歩容の改善に焦点を当てた理学療法を行った。理学療法の内容と経過について、考察を加え報告する。

【症例紹介】

67歳、男性。診断名:RA、RAによる両膝関節破壊。

現病歴:平成7年頃より両膝に疼痛出現し、近医に通院するも疼痛軽減せず、TKA勧められるが拒否。同年、他院にてRAと診断される。平成15年11月上旬頃より再び右膝の疼痛増強し、歩行困難となる。同年11月14日に当クリニック受診し、理学療法開始。平成16年2月24日、当院にて右膝関節TKA施行。同年3月19日、当クリニックにて理学療法再開。

【理学療法評価:術後4週】

ROM:膝関節屈曲左右120°、伸展右-15°、左-20°。筋機能評価:右膝関節屈曲時、大腿二頭筋が優位に収縮し脛骨が外旋し、膝関節が内側に変位。立位姿勢:前額面にて、大腿内転・内旋位、下腿外旋位を示し、上半身重心は右側変位。左腰背筋群、大腿直筋、ハムストリングスは過緊張、大殿筋、腹筋群の筋緊張は低い。矢状面にて骨盤後傾位。上半身重心は前方変位。歩行:右立脚初期から中期に、大腿が内転・内旋、下腿が外旋し、膝関節外反を呈し、体幹は右側へ傾斜。骨盤移動は少なく、体幹の回旋は生じない。

【本症例の理学療法の考え方】

本症例の術前の理学療法は、関節保護を目的とし、術後に予測される筋機能の変化に対して、徒手的及び膝関節外へのアプローチを行った結果、T字杖歩行が可能となった。しかし、歩容は右立脚初期から中期に、大腿内転・内旋、膝関節が内側へと変位し、膝外反を呈した。また、骨盤移動は少なく、体幹の回旋は生じなかった。TKAにより構築学的適合性の改善とともに、疼痛軽減及び膝関節ROMの改善が図られたが、術後の歩行は術前と同様な歩容を呈していた。右立脚初期に大腿内転・内旋する原因として、大殿筋の筋機能不全により大腿外旋位で固定できないことが考えられる。また、股関節のROM制限がないにもかかわらず、骨盤移動が少ない原因として、下部体幹の安定性低下及び骨盤-下肢の運動連鎖不全により、骨盤による重心移動が困難であると考えられる。この為、本症例の身体重心移動は、足関節・股関節方略を十分に使うことができず、膝関節にて身体重心移動をせざるをえない状態であると推測した。すなわち、大殿筋の筋機能不全に対し、代償的にハムストリングスが過剰収縮し、股関節と膝関節を分離して制御することができないと考えられる。このことは、立位姿勢でハムストリングスの筋緊張が高く、大殿筋、腹筋群の筋緊張が低いことからも推測される。また、体幹の回旋が生じず、水平面における骨盤の動きの制限は、膝関節に異常な回旋ストレスが生じると考えられる。これらの姿勢や歩容の異常により、脛骨外側関節面への力学的ストレスが増大し、インプラントの磨耗や破損の一要因にもなると考えられる。この為、術後の理学療法として、膝関節運動機能の再構築だけではなく、身体重心の変化による関節面への偏った力学的ストレスを軽減させるような立位姿勢及び歩行の獲得を目的とした。理学療法として、下部体幹の安定性向上による骨盤後傾及び上半身重心の改善を図った。また、歩行時の骨盤による重心移動を誘導するために、重心移動を意識させた体幹の回旋運動を行った。

【最終評価:理学療法開始4週後(術後8週)】

立位姿勢:上半身重心の右側及び前方変位の改善。大腿内転・内旋位の改善。大殿筋及び腹部の筋緊張向上。歩行:右立脚初期から中期の、大腿内転・内旋、下腿外旋、膝関節外反の改善。骨盤による身体重心移動が可能。上肢の振りが出現し、体幹の回旋が生じるようになった。また、左膝痛が軽減した、歩きやすくなったなどと、主観的な改善もみられた。

【結論】

膝関節への力学的ストレスを軽減できるような姿勢及び歩行の獲得を目的とし、下部体幹の安定化により骨盤の可動性を向上させる理学療法を展開した。理学療法により、姿勢、歩容が改善した。TKA後の理学療法として、姿勢や歩容の異常を把握し、膝関節への力学的ストレスを軽減できるような姿勢・動作制御能力の獲得が重要であると考える。抄録全体を表示 -

受傷後10ヵ月までの経過森口 晃一p. 19

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

広範囲な膝蓋骨軟骨損傷を呈した症例を経験した.本症例ほど広範囲な軟骨損傷は前例がなく,整形外科的治療,理学療法において難渋した症例であったので報告する.

【症例紹介】

20歳 男性 診断名:右膝蓋骨軟骨損傷現病歴:H15.5.24 水溜りを飛び越えた際に右膝に違和感出現. 5.26 近医受診,翌日当院紹介受診.手術を勧めるが拒否,以後経過観察. 6.20右膝蓋骨軟骨接合術(吸収糸使用)施行.

【評価・経過】

第1期(初回手術後から2度目の手術まで)PT初期評価1)炎症(+) 2)疼痛:運動時(+) 3)ROM:屈曲25°伸展0°

○軟骨癒合のために患部への負荷軽減を重要視した.1Wから2W:術後1WからPT開始.CPM,他動ROM訓練実施.終了後にアイシング実施.2Wから:膝伸展等尺性筋力訓練開始.3W:膝伸展位で部分荷重開始,膝自動ROM開始.4W:片松葉杖歩行(膝伸展位で荷重)で退院.炎症残存.6W:松葉杖除去.

8Wから: 8W時で屈曲90°,炎症残存,伸展不全(+).8.20 MRIで膝蓋骨軟骨部に高輝度信号確認. 8.27再手術.関節鏡で軟骨剥離を確認,再度接合術(金属材使用),外側解離術を施行.

第2期(2度目の手術から3度目の手術まで)

PT再開時評価

1)炎症(+) 2)疼痛:伸展時(+) 3)ROM:屈曲105°伸展0°

○強固な軟骨接合に加え外側解離術を施行したことからROM改善を優先とした.

術直後から1W: 8.27 CPM開始(8.30までベッド上安静時は常時実施). 8.29膝自動ROM開始. 1Wから:膝伸展位等尺性筋力増強訓練.2Wから3W 両松葉杖歩行開始.3Wから4W:片松葉杖歩行開始.4Wで全荷重(膝伸展位).炎症軽減. 4Wから5W:9.27 退院.炎症(-). 10.3 荷重時の膝伸展位解除.軽度の歩行時痛あり.7Wから:歩行時痛消失.膝伸展自動運動時に‐40°から‐30°にかけて違和感あり.CKCは抜釘後からとの指示.12Wから:著変なし.

12W時評価

1)炎症(-) 2)疼痛:抵抗下伸展時(+) 3)ROM:屈曲145°伸展0° 4)筋力(MMT):屈曲5 伸展4 5)伸展不全(-)

5ヵ月から:H16.2.6 抜釘目的で関節鏡を施行するが,軟骨の一部癒合不全を発見,接合術施行.第3期(3度目の手術後)

○最小限の制限とし機能改善を目的とした.2.9 PT再開. ROM制限(-). 2.16 両松葉杖歩行開始(伸展位で荷重) 2.19退院.松葉杖除去,荷重は伸展位. 7Wから: 4.1荷重時の膝伸展位解除. 以後経過観察中.

【考察】

本症例のように広範囲な膝蓋骨軟骨損傷の報告は見当たらない.手術所見では,軟骨が広範囲に剥離し骨成分をほとんど含んでおらず,また手術の遅延により肉芽が増殖していたこともあって軟骨の癒合能力が低い状態にあった.結果的に3度の接合術を施行するといった治療に難渋し,理学療法においても長期的に機能改善が図れず難渋し,現在も経過を追っている.初回の手術では軟骨癒合が目的であったため,第1期では患部に負荷を与えないことが最重要であった.そのため積極的な運動療法は実施せず,ROM訓練は疼痛のない範囲で実施した.その際,膝伸展筋群の筋緊張が高い状態であると患部に対して圧を高めると考え,膝伸展筋群へ圧迫ストレッチ等を行い筋緊張を低下させるように努めた. また荷重・歩行は術後3週から開始し伸展位荷重とした.しかし炎症の長期化,ROM制限という問題を呈した.これは理学療法開始初期にすでに軟骨の癒合不全が起こっていたことから炎症が長期化し,関節線維化を生じROM制限を呈したと考えられる.第2期では,強固な軟骨接合に加え外側解離術を施行し,ROM改善を優先としたため早期からROM訓練を開始し,順調に改善していった. 筋力増強訓練では第1期同様患部の負荷軽減のために伸展位等尺性または最終伸展域のみで実施した. 荷重・歩行は術後5週までは伸展位荷重とした. 徐々に炎症が消失し機能改善が得られていったことからCKCex.の開始を検討したが,抜釘までは行わない方針とした.その後も経過良好であったため,再手術から約6ヵ月後に抜釘目的で関節鏡を施行したが,再び軟骨の一部癒合不全が見つかり接合術を行うこととなった. 患部に対するリスク管理を重要視して理学療法を展開したが,十分な管理や指導が行えたか疑問の残る結果となった.患者は20歳と若く,長期経過を辿りQOL低下を来たしているため,今後の対応について再度検討する必要がある.抄録全体を表示 -

受傷前独歩・痴呆なし症例において飛永 浩一朗, 河野 洋介, 山下 絵美, 押川 達郎, 井手 睦p. 20

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

大腿骨頚部骨折が年々増加する中、廃用の予防、機能・能力の向上、更にはQOLの向上と理学療法に課せられる課題は多い。急性期病院においては、在院日数の短縮化が進み、受傷後早期における機能向上の重要性が挙げられる。今回、当院において術後理学療法(以下リハ)において患肢への荷重率、立位・歩行訓練レベルを経時的に評価し、リハにおける治療計画の検討を試みたので報告する。【対象】 平成14年12月から平成15年12月までの12ヶ月間に当院において大腿骨頚部・頚基部・転子部骨折に対し骨接合術を実施し、術後翌日より全荷重が許可された患者50名(男性10名・女性40名、平均年齢80.4±7.4歳)を対象とした。平均在院日数は31.9±10.0日、術後リハ平均期間は17.6±6.1日であった。対象患者は痴呆がなく受傷前歩行能力が独歩自立と限定した。

【方法】

以下の点を術後リハビリ実施毎に評価し、経時的変化を検討した。

1.患肢への荷重度合い(荷重率%)

2.訓練時の歩行能力

患肢荷重度合いは体重計に一脚ずつのせ、平行棒を支持させた状態で患側下肢に疼痛自制内で最大限に荷重させ、その値と体重との比率とした。歩行能力は、平行棒内立位・平行棒内歩行・歩行器歩行・杖歩行の4段階に分類した。理学療法開始時に改訂長谷川式簡易知能評価スケールを用い20点以下を痴呆ありとし、全員に痴呆は認められなかった。 統計学的処理にはt検定と単回帰分析を用い、P<0.05をもって統計的有意とした。

【結果】

対象患者のリハ終了時の歩行訓練レベルは平行棒内歩行1名、歩行器歩行8名、杖歩行39名、独歩2名であった。平行棒内歩行までに留まった患者を除いては術後より平行棒内立位訓練開始までの平均期間は2.6±1.0日、平行棒内歩行訓練までは3.8±2.0日、歩行器歩行訓練開始までは6.9±3.5日、杖歩行訓練までは11.8±5.6日であった。立位・歩行訓練時の患肢への平均荷重率は、平行棒内立位24.5±13.6%、平行棒内歩行31.9±9.5%、歩行器歩行46.1±11.7%、杖歩行64.1±13.5%であった。平行棒内歩行の荷重率に統計学的有意差は認められなかったが平行棒内立位より増大する傾向にあった。平行棒内歩行・歩行器歩行・杖歩行訓練の間の荷重率は有意な差をもって増大することが示唆された。リハ終了時の歩行訓練レベルは杖歩行まで到達した群と歩行器歩行まで到達した群の2群に分けられたが後者の方が有意に在院日数・術後リハ期間は短かった(在院日数:杖歩行到達群33.3±10.3日、歩行器歩行到達群26±5.4日、術後リハ期間:杖歩行到達群:18.4±6.2日、歩行器歩行到達群:14.9±3.7日)。また、平行棒内歩行群・歩行器歩行群において、各歩行訓練まで必要とした期間とその時点での患肢への荷重率には有意な差が認められなった。術後リハにおける立位・歩行訓練レベルと荷重率、立位・歩行訓練開始までに必要とした期間との間における単回帰分析の結果は両者とも危険率1%未満で有意であった。

【考察】

大腿骨頚部骨折は寝たきりになりやすい外傷として重要視され、リハの領域においても効率的な治療の確立が必要とされる。特に痴呆がなく受傷前独歩であった患者の歩行再獲得は日常生活・社会復帰のためにも重要であり、この患者層に対して急性期病院において術後リハに求められることは、早期離床にはじまり機能の再獲得に向けての訓練の導入と考える。今回調査対象とした受傷前独歩であった患者は急性期でのリハ終了時の移動能力に差はみられるものの、術後リハ実施日数が歩行器歩行訓練到達群の方が杖歩行訓練到達群より有意に短かったことや各歩行訓練までに必要とした日数・荷重率に有意な差が認められなかったことより歩行器と杖歩行訓練到達群はともに一定のリハ進行であったことが予測される。杖・歩行器歩行到達群は対象患者のうち98%であり、今回の結果より立位・歩行訓練開始までの日数と荷重率を用いて治療計画の作成は可能と考えられた。つまり当院では、平行棒内立位訓練開始まで術後2日・荷重率は25%、平行棒内歩行では術後4日・荷重率は35%、歩行器歩行では術後7日・荷重率50%、杖歩行では術後11日・荷重率65%と推察された。治療計画をたてることで患者のリハビリ進行の確認とさらに受傷前歩行能力が独歩であった患者の機能的な到達時期の予測が可能となり、急性期病院での患者の迅速な治療計画が可能となると考える。

【まとめ】

当院において受傷前独歩であった大腿骨頚部骨折患者の術後リハにおいて患肢荷重率、立位歩行訓練開始までの期間には有意な経時的変化が認められ機能予測が行えた。機能予測を用いて理学療法計画の立案が可能であり、今後の理学療法に活用していきたい。抄録全体を表示 -

受傷前杖歩行自立群での比較押川 達郎, 河野 洋介, 山下 絵美, 飛永 浩一朗, 井手 睦p. 21

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【目的】

大腿骨頚部骨折は転倒による受傷が最も多く、高齢化社会であるわが国では、対象患者の平均年齢もそれに伴い上昇し、受傷前移動能力が低下している症例を受け持つ機会は多い。急性期病院では在院日数の短縮化に伴い術後の限られた期間で各症例に応じて適切な治療計画を立てる必要があり、リハビリでの機能的予後に関する取り組みが重要である。

受傷前杖歩行が自立であった患者を対象に患肢への荷重率、立位・歩行訓練レベルを経時的に評価し機能予後予測の検討を行ったので報告する。

【対象】

14年12月から16年1月までの期間に当リハセンターに紹介があった大腿骨頚部・頚部基部・転子部骨折患者364名のうち、受傷前歩行能力が杖歩行自立レベルであった患者26名(平均年齢82.9±8.2歳、男性3名、女性23名。主な合併症脳血管疾患5名、骨折の既往7名,心疾患3名)を対象とした。独歩自立であった者は除外した。対象者は骨接合術(CHS+CCS11名、γ-nail11名、DHS+TSP5名、pinning1名)を施行され、全員術後翌日から全荷重が許可された。

【方法】

診療録と実施記録から年齢、性別、術後理学療法実施期間、受傷前歩行能力、合併症、痴呆の有無(改訂長谷川式簡易知能評価スケールを用い20点以下を痴呆と判断)を調査した。理学療法実施毎に立位時の患肢への荷重率%(全体重のうち患肢で体重を支持できる割合)、歩行訓練レベルを1、平行棒内立位2、平行棒内歩行3、歩行器歩行4、杖歩行の4段階で評価し、経時的変化を検討した。最終的な歩行能力は当院退院時で判断した。統計学的処理にはt検定と単回帰分析を用いた。

【結果】

対象患者のうち杖歩行まで歩行訓練が到達した者(到達群)は11名(非痴呆5名、痴呆6名)到達しなかった者(未到達群)は15名(非痴呆5名、痴呆10名)であった。術後理学療法期間は到達群18.5±5.4日、未到達群16±6.4日であり両群間に有意差は認められなかった。年齢は到達群79.1±6.6歳、未到達群85.6±8.4歳と未到達群で有意に高かった(p<0.05)。HDS-Rの点数は、到達群で19.4±6.5点、未到達群で17.2±6.3点と到達群に高い傾向はみられたが有意差は認めなかった。両群間に有意な差は認められなかった。各歩行訓練レベルの開始日を到達群・未到達群で比較すると、1、平行棒内立位開始までは、到達群3.0±1.8日、未到達群2.9±1.3日、2、平行棒内歩行までは到達群4.3±1.5日、未到達群5.9±3.7日と有意な差は認めなかったが、3、歩行器歩行までは到達群6.2±2.7日、未到達群10.6±6.4日と未到達群で有意に長かった(p<0.05)。各歩行訓練レベルでの平均荷重率は1、平行棒内立位では到達群21.4±9.8%、未到達群32.0±16.4%2、平行棒内歩行では到達群36.0±16.4%、未到達群37.0±14.5%3、歩行器歩行では到達群46.9±15.7%、未到達群39.7±15.4%と各レベルで有意な差が認められなかった。

また、回帰分析の結果、到達群での歩行レベルと期間、歩行レベルと荷重率、未到達群での歩行レベルと期間の間に相関が認められた(p<0.01)が、未到達群での歩行レベルと荷重率の間には相関が認められなかった。

【考察】

大腿骨頚部骨折患者は、心疾患や痴呆などの合併症を有し、受傷前から歩行能力が低下している症例が多い。軽部は、高齢大腿骨頚部骨折患者の歩行能は受傷前より1段階低い機能レベルになりやすいと報告しているが、本研究においては受傷前杖歩行であった26名のうち11名が当院入院中に杖歩行訓練まで実施できた。本研究からは受傷前が杖歩行であっても、1,85歳以上の超高齢者でなく、2,術後7日前後に歩行器での歩行訓練が開始できた症例では、術後13日前後で杖歩行訓練まで理学療法を進められることが推察された。また、未到達群では患肢への荷重率と各訓練レベルの間に相関がみられず荷重率が術後期間に伴って増加しない症例は歩行能力が向上しにくい傾向を示し、患肢荷重率の増加も歩行能の一つの因子であることが推察された。以上の結果より年齢、術後約1週間の歩行能、患肢荷重率の増加である程度の移動能力の予後予測ができ、急性期で各症例に応じた適切な治療計画への情報提供ができるのではないかと考えた。抄録全体を表示 -

受傷前独歩・痴呆を有する症例での検討山下 絵美, 河野 洋介, 押川 達郎, 飛永 浩一朗, 井手 睦p. 22

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

大腿骨頚部骨折の術後理学療法(以下リハ)では痴呆によりリハの進行を妨げられることが多い。痴呆を有する大腿骨頚部骨折患者の歩行機能予後予測に対する当院での先行研究では、受傷前独歩患者の歩行器歩行訓練導入までには平均11日を要するという結果が得られている。この結果をもとに受傷前独歩で痴呆を有する患者における機能予測と術後理学療法治療計画を検討したので報告する。

【対象】

平成14年12月から平成16年1月までの13ヶ月間に当院において大腿骨頚部から転子部の骨折に対しリハを行い、受傷前歩行能力が独歩でHDS-R 20点以下(平均11.2±5.4点)の患者は28名であった。このうち、退院までに歩行器歩行訓練まで到達した23名(平均年齢82.1±6.3歳、男性2名、女性21名)を対象とした。対象者は全員、術後早期に(平均1.2日)全荷重が許可された。

【方法】

以下の点をリハ実施毎に評価し、経時的変化を検討した。

1.患肢への荷重度合い(荷重率%)

2.訓練時の歩行能力

患肢の荷重率は体重計に一脚ずつのせ、平行棒を把持させた状態で患肢に疼痛がない範囲で最大限に荷重させ、その値と体重との比率とした。歩行能力は平行棒内立位・平行棒内歩行・歩行器歩行・一本杖歩行の4段階に分類した。さらに、当院の先行研究での受傷前独歩患者の歩行器歩行訓練導入まで平均11日との指標を基に12日未満で到達した群と12日以上要した群に分け、荷重率と各歩行訓練到達日数において比較した。統計学的処理にはt検定と単回帰分析を用いP<0.05をもって統計学的有意とした。

【結果】

歩行器歩行訓練まで12日未満で到達したのは23名中17名(以下12日未満群)、12日以上要した群は6名(以下12日以上群)であった。HDS-Rは12日未満群平均10±5.4点、12日以上群平均14±4.4点で、両群に有意な差は認められなかった。年齢、術前・術後リハ開始までの日数、術後リハ実施期間においても両群に有意な差は認められなかった。

?歩行器歩行訓練までの日数において平行棒内立位は12日未満群、12日以上群の順に平均2.4±0.9日、3.3±1.8日。同様に平行棒内歩行開始は平均4.1±1.3日、7.3±1.8 日。歩行器歩行開始は平均7.0±2.0日、17±7.0日。杖歩行開始は平均13.0±3.1日、28±1.4日であった。また12日未満群の各歩行訓練レベルと到達日数、12日以上群の各歩行訓練レベルと到達日数にはそれぞれ相関が認められた。(P<0.01)

?荷重率において平行棒内立位は12日未満群、12日以上群の順に平均23.4±11.1%、29.9±14.5%。同様に平行棒内歩行は平均29.4±10.8%、45.4±11.1%。歩行器歩行は平均44.0±11.7%、58.1±22.9%。杖歩行は平均54.4±10.4%、76.8±19.0%であった。12日未満群と12日以上群を各歩行訓練レベルで比較すると、平行棒内立位と平行棒内歩行では12日以上群が有意に高い荷重率を示し(P<0.01)、それ以外の歩行訓練レベルの比較でも12日以上群が高い傾向を示した。また12日未満群の各歩行能力段階での荷重率と12日以上群の各歩行能力段階での荷重率にはそれぞれ相関が認められた(P<0.01)。

【考察】

大腿骨頚部骨折の術後リハの阻害因子として高齢・痴呆があげられる。しかし、今回の結果では両者とも12日未満群と12日以上群で比較すると有意な差は認められなかった。その原因のひとつとして波多野らが報告しているように高齢者の術後活動性不良の因子には痴呆のほか心理・精神状態、意欲の低下があり、これらの影響も大きく関与しているため年齢・痴呆のみが大きな因子とは成り得なかったことが推測される。12日未満群と12日以上群で荷重率には統計学的有意差はみられなかったが、12日以上群の方が荷重率が高い傾向を示した。このことから痴呆を有している場合、認知機能面の低下により荷重率による大きな能力変化はみられないと考えられた。しかし、両群ともに歩行能力と荷重率の間に相関が認められたことから、患者一人一人の歩行能力の向上においては簡単な指標とすることは可能と考えられる。

日数においては12日以上群の各歩行訓練導入までに12日未満群の約2倍の日数を要していることから、歩行器歩行訓練まで12日未満であれば早期に歩行能力の再獲得がしやすく、12日以上となると再獲得まで日数をより要しやすく、歩行能力の再獲得も困難となりやすい結果が得られた。受傷前に独歩が自立している場合痴呆を有していても早期に歩行器歩行訓練まで到達することができれば、より短期間で歩行能力再獲得が期待でき、歩行器歩行訓練導入までに要する日数は治療計画の指標と成り得ると考えられた。抄録全体を表示 -

福迫 剛, 上村 明子, 俵積田 光宏, 橋口 円, 中尾 麻里, 松元 義彦, 安藤 千恵, 古別府 さおりp. 23

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

人工股関節置換術後に全荷重が可能になっても術側下肢が長く感じられ,患側に十分荷重しきれない場合が多い.今回バランスパッドを用いることで脚長差をあまり感じなくなり,患側下肢への荷重が容易になった症例を経験したので報告する.

【症例紹介】

51歳.女性.関節リウマチ(以下RA).罹患暦31年

Steinbrocker stage?,class?.

H10年6月両人工膝関節全置換術施行

H16年1月18日第3,5腰椎の圧迫骨折

H16年3月12日右セメントレス人工股関節全置換術(以下THA)施行

【術前評価】

右自動下肢伸展挙上(以下active SLR)不可.下肢長:左右差なし.ROM:股関節屈曲90°外転10°.MMT:股関節周囲筋,右P左G.JOAスコア28/100点,起き上がり動作:腰痛のためコルセット装着し,電動ベッド使用.歩行:約20mの歩行器歩行可能,10m歩行時間(14秒・26歩)

【経過】

術後3日より理学療法開始となるが右active SLR不可.術後1週より部分荷重開始(歩行器立位).術後2週より1/2荷重開始となるが,腰痛増強してきたため十分な歩行練習を施行できず,歩行器歩行約10mが限度であった.術後3週で全荷重となるが,椅子座位や立位での姿勢が患側股関節周囲の筋力を使わないで健側の筋力を中心に姿勢を保持した肢位をとっていたので,座位では患側下肢が健側より前方に突き出し姿勢をとり,立位では右下肢が長く感じられ,左下肢に荷重が偏り,右側の骨盤が下がり,右膝が屈曲位となっている状態であった.口頭指示や姿勢矯正鏡を用いて意識的に左右対称の姿勢をとるように指導しても姿勢の矯正は困難であった.そこで不安定なクッション性のバランスパッドの上で姿勢を矯正して2分間立位を保持させると,患側股関節周囲筋の筋緊張がわかるようになり,左右対称な立位姿勢がとれるようになり,右下肢の長い感じはなくなった.その後バランスパッドを降りてから立位姿勢の自己修正が可能となった.術後4週,バランスパッドを使用してから3日後には立位の姿勢は改善されてきたが,歩行時の左下肢踵接地直前での左骨盤が下がる状態がみられ,体幹は右側に側屈し,体の上下運動が大きかった(トレンデレンブルグ歩行).そこで姿勢矯正鏡を用いて歩行時の立脚期を中心に体重移動の誘導を行ってから3日後(術後5週)には歩行時の動揺が減少してきて約15mの1本杖歩行が可能となった.

【結果】

右active SLR20°.下肢長:左右差なし.ROM:股関節屈曲85°外転10°.MMT:股関節周囲筋,右G-左G.JOAスコア52/100点,起き上がり動作:腰痛増強,コルセット装着し,電動ベッド使用,歩行:院内歩行器歩行自立,約15mの1本杖歩行可能,10m歩行時間(23秒・31歩)

【考察】

本症例は座位,立位時に健側下肢に荷重が偏り,患側下肢の筋力を十分活用していない状態で,このアンバランスな状態を正常な肢位と認識していた.患側下肢に荷重させ,左右対称の肢位をとるためには中殿筋や大殿筋を中心とした患側周囲筋の筋力が必要となる.本症例は立位時に患側下肢のどこに力を入れたらいいのかわからない状態であったが,バランスパッドの上で立位をとり,姿勢を矯正するだけで患側股関節周囲の筋収縮がわかるようになった.これは不安定な基底面上でバランスをとるために患側下肢周囲筋の筋収縮が促通されたためと考えられ,THA術後の理学療法にバランスパッドは有用と思われた. THA後に患側下肢を長く感じる患者は多く,トレンデンブルグ歩行や中殿筋歩行を呈することも少なくないが,このような跛行を呈する原因は中殿筋の筋力低下だけではなく,歩行時に中殿筋を収縮させるタイミングが会得できないことも大きな原因ではないかと考えられる.PTによる体重移動の誘導は歩行時の中殿筋を収縮させるタイミングを会得させるために有効と思われる.

【まとめ】

THA術後の患者は筋力低下だけではなく,筋力を活用した姿勢を認識できていないことがあるので,バランスパッドの利用や体重移動の誘導を行うことで正常肢位や正常歩行を認識させることが重要と思われる.抄録全体を表示 -

山口 仁美, 宮本 一樹, 児玉 陽子, 岩佐 親宏, 原野 裕司, 中島 義博, 前田 貴司, 梅津 祐一, 志波 直人, 樋口 富士男p. 24

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

当センターでは、平成14年頃より人工股関節置換術(以下、THA)後の日常生活動作(以下、ADL)訓練に、作業療法(以下、OT)も積極的に介入するようになった。しかし退院後の日常生活状況を十分に把握しているとは言い難く、今後の訓練及び指導を効率よく進めていくために、術後患者の日常生活の実態について調査を実施したので考察を加え報告する。

【対象】

平成16年1月から4月までに術後の定期診察に来院した57例の片側THA患者を対象とした。内訳は男性9名、女性48名、年齢は46歳から92歳、平均年齢66.6歳。左右割合は右29例、左28例、術後経過は2.7カ月から20年2カ月、平均3年3ヵ月。原因疾患は変形性股関節症48例、大腿骨頭壊死3例、関節リウマチ3例、骨折1例、その他2例。

【方法】

質問紙法にて、?現在の痛みの有無、?身体状況として歩行能力の歩行距離と杖の使用状況、?生活様式ならびにADLと生活関連動作(以下、IADL)について調査した。

【結果及び考察】

?痛み:「ある」70%、「ない」26%、「無回答」4%であり、その他の症状として「しびれ」や「腫れ」の訴えがあった。程度には個人差があるが、痛みのある者が多かった。

?歩行能力:歩行距離は「1km以上」39%、「自宅周辺」51%、「屋内程度」5%、「独歩不可能」2%、「無回答」3%。杖の使用状況は「屋内外とも使用」23%、「屋外のみ」39%、「未使用」33%、「無回答」5%であった。

?ADLとIADL:生活様式は「洋式」60%、「和式」21%、「どちらともいえない」14%、「無回答」5%であった。ADL状況として、更衣の靴下の着脱は「できる」91%、「無回答」9%。排泄は「洋式便器の使用」86%、「和式も使用」5%、「無回答」9%。整容の足の爪切りは「自分でしている」68%、「していない」21%、「無回答」11%。入浴の洗体は「椅子使用」62%、「床に座る」4%、「立位」11%、「無回答」23%。浴槽出入りは「一度腰かける」30%、「立位」30%、「シャワーのみ」5%、「無回答」35%。浴槽内の立ち座りは「できる」76%、「できない」12%、「無回答」12%。寝具は「ベッド」63%、「布団」18%、「どちらも使用」7%、「無回答」12%。正座は「できる」54%、「できない」37%、「無回答」9%であった。IADL状況として、術後の復職状況は「仕事復帰」18%、「主婦業復帰」48%、「何もしていない」23%、「無回答」11%であった。また、車の運転は「している」46%、「していない」40%、「無回答」14%。炊事は「している」57%、「していない」30%、「無回答」13%。草取りは「している」47%、「していない」44%、「無回答」9%。THA後のADLやIADLにおいて、THAの脱臼や過活動はそれらを制限する因子となりうる。当センターのTHAの術式は前方進入法であるため、股関節伸展・内転・外旋が脱臼肢位である。よって、この肢位での動作は注意をする。また、過活動はTHAの緩みの原因となることがあり、この緩みが生じると再置換術となることもある。そのため、歩行時はなるべく杖を使用するように勧め、重たい物を持つなどの股関節に対して負荷が加わる可能性がある動作においては、道具の使用や家族などの協力を得るように指導している。しかし今回、足の爪切りや、正座、草取りを「している」と回答した者が予想以上に多かった。これは、術後経過も3年以上経っており、股関節の安定性が得られた状態であることや時間の経過とともにその動作に慣れや不安感の減少などが考えられる。これらの結果より、過度の指導は患者に不安を抱かせ、活動を制限してしまう可能性が考えられる。しかし、術後「痛みがある」と回答した者が多いことから、やはり股関節への負荷を軽減させる動作などの指導は必要だと思われ、指導の際に注意点などを過度に強調するだけではなく、術後患者がどの程度の動作が可能となっているかも伝えていき、患者が選択できるような余地を入れた指導が必要だと考える。今後、指導の有無によるADL状況の差があるのかなどについても検討していきたいと考えている。

【まとめ】

(1)当センターにおける片側THA患者の日常生活を調査した。

(2)股関節に負荷が加わる可能性が高い動作も「している」と回答した者が多かった。

(3)それらの原因として、股関節の安定性が得られたことや慣れや不安感の減少などが考えられる。

(4)過度の指導にならないよう、患者が選択できるような余地を入れた指導が必要だと考える。抄録全体を表示 -

吉田 絵美p. 25

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

高齢化社会の進行とともに、当院においても高齢者の大腿骨頸部骨折による手術件数が増加している。当院においては早期に手術を行い、理学療法士も術翌日より介入している。今回は、当院に手術目的で入院した大腿骨頸部骨折患者の術後精神機能の変化及び影響因子の検討を行った。

【対象・方法】

2003年5月から2004年2月までの期間に、当院にて手術を行い、術後理学療法(以下、PT)を施行した大腿骨頸部骨折患者103名のうちPT開始日の改訂長谷川式簡易痴呆スケール(以下、HDS-R)にて非痴呆と判定された症例49名(男性13名、女性36名、平均年齢75.7±11.6歳)を対象に前方視的調査を行った。調査方法は、PT開始日及びPT最終日にうつ状態の評価としてZungの自己評価式うつスケール(以下、SDS)を用い、全症例質問法にて聴取した。39点以下を正常群、40点以上をうつ群に分類した。その他、カルテより年齢、骨折型、合併症の有無、受傷から入院までの日数、入院から手術までの日数、手術からPT開始までの日数、術後初回座位・立位・歩行開始までの日数、在院日数、PT実施日数及び受傷前Barthel Index(以下、BI)・退院時BI、入院時及び術後3日目の血液検査データ(ALB、CRP、Hb)、手術に関するデータ(術中出血量、手術時間帯、術式)及び術後の食事摂取量、坐薬使用状況、家族構成、面会の有無について情報を得た。統計処理にはPT開始日・PT最終日間におけるSDS得点の有意差の検定にWilcoxon検定を用いた。さらにPT開始日・PT最終日の各々でうつ群と正常群に2群に分類し、その他の調査項目との有意差及び相関について一標本t検定、Mann-WhitneyのU検定及び分割表分析を用いた。なお有意水準5%未満を有意とした。

【結果】

SDS得点においてPT開始日・PT最終日間に有意差を認めた(p=0.0007)。なお、術後の精神機能に影響を及ぼす因子の検討では、退院時BIにおいてPT開始日のSDS得点におけるうつ群と正常群との間に有意差を認めた(p=0.0177)。また、術後3日目のCRP値においてPT最終日のSDS得点におけるうつ群と正常群の間に有意差を認めた(p=0.0139)。さらに、術後3日目の食事摂取量においても同様にうつ群と正常群との間に有意差を認めた(p=0.0047)。

【考察】

奥田らは脳血管障害患者の抑うつ状態の発生頻度は30から60%と報告しており、脳血管障害患者での抑うつ状態に関する報告は散見される。今回の調査では、PT開始日で24.5%、PT最終日で20.4%の頻度でうつ傾向が認められた。PT開始日・PT最終日間のSDS得点に有意差を認め、術直後によりうつ傾向に陥りやすいことが示唆された。またPT開始日のうつ群と正常群間で退院時BI得点に有意差を認め、術直後の精神機能が退院時のADLに影響していることが示唆された。術直後に比べPT最終日にはうつ傾向は改善傾向にあるものの、PT最終日のSDS得点において、うつ群が正常群と比較し有意に術後のCRP値が高値で、術後炎症の程度が術後経過の中で精神機能に何らかの影響を及ぼしているものと思われた。当院では術後早期より離床を図り、痴呆や各種合併症の予防に努めているが、今後は術後炎症所見の高いと思われる症例に対していかに手術侵襲に伴う炎症症状の鎮静化に理学療法士が関わっていくかが重要になると考える。急性炎症期においては炎症症状の改善を目標とし、寒冷療法により過度な白血球の活性を抑え、マッサージを用いてリンパ還流を助長し、更には疼痛・筋スパズムの軽減、精神の安定、中枢部の保温、術創部の下垂の防止に努めることで静脈還流を確保する等し、運動機能のみにとらわれることなく、術創部の良好な修復の一助に携わっていく必要性を感じた。また、術後うつ傾向のある患者では術後食欲低下をきたしており、術後の食事摂取量にも今後精神機能の変化の一指標として目を向け、全身状態を良好に保つことを重視し患者治療を行う必要があると考える。うつ傾向は術後改善傾向にあるものの、術直後からの身体状況を含めたアプローチが重要であると考える。

【まとめ】

1)大腿骨頸部骨折の精神機能について検討した。

2)PT開始日・PT最終日間のSDS得点に有意差を認めた。

3)PT開始日のうつ群と正常群との間に退院時BIにおいて有意差を認めた。

4)PT最終日のうつ群と正常群の間で術後CRP値及び術後食事摂取量において有意差を認めた。

5)術後炎症の鎮静化の重要性が示唆された。抄録全体を表示 -

古賀 郁乃, 鈴東 伸洋, 渡 裕一, 中園 聡子, 濱田 桂太郎, 松下 兼一, 井黒 誠子p. 26

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

当院は平成14年7月よりPT2名、OT2名を専従に置いた回復期リハビリテーション病棟(以下、回復期リハ病棟)を開設し約2年が経過した。これまで患者のADL能力向上、スタッフ間の情報共有、連携強化を目的に、動作指導・介助方法の伝達、検討を「ミニカンファレンス」(以下、ミニカンファ)という取り組みの中で行ってきた。そして「できるADL」と「しているADL」の格差を認識しADL訓練へ反映してきたが、その討議内容を活かしきれていない現状もある。今回、患者のADL場面において動作獲得・向上が図れるようミニカンファを改善し、有効に運営していくため、看護師(以下、Ns)、介護士(以下、Cs)およびリハ課スタッフ(以下、リハ)に対しアンケートを実施した。その内容を検討し、若干の考察を加え報告する。

【対象・方法】

対象は当院回復期リハ病棟に所属するNs・Cs29名、リハ21名、計50名とした。アンケートは無記名選択記述方式にて行った。設問は、1.開催日・時間帯の適切性、2.実施時間の適切性、3.患者の選択方法の適切性、4.開催内容への満足度、5.ADL能力向上への貢献度、6.回復期リハ病棟スタッフ間での介助方法の理解、統一性、7.情報交換の場としての活用度、8.ミニカンファ開催における病棟・リハ課の連絡手段、9.その活用度、10.その他、の10項目と、リハへa.内容が活かされているか、b.活かされていない時の対処法の2項目、Ns・Csへc.内容を業務中意識しているかの1項目を加えたものとした。

【結果】

結果を図に示す(上が病棟、下がリハ課の結果)。ミニカンファというハード面での存在価値は、Ns・Cs・リハともに大部分が認めているという結果が得られた。しかし、一回の開催時間の短さや、それに伴う情報交換の限界、実際の患者へのADL指導の有効度の限界なども結果として反映された。また、リハは指導した内容に対し、十分に活かされていないとの回答が多く、Ns・Csは業務的な理由から意識するが行えない、口頭での模擬的指導では十分理解できず、活用が困難との意見も散見された。

【考察】

今回の結果より、ミニカンファの存在はNs・Cs・リハともに認めているが、その内容を患者に十分に反映できておらず、カンファレンスという機能はいまだ不十分と考えられる。その理由として、一回の時間的短さや開催時間の位置付け、専従以外のリハの病棟ADL訓練の実施がいまだ消極的で、口頭での実技指導中心となり、患者を交えた直接的アプローチ方法の伝達ができていないこと、非参加者に対するNs・Csの情報交換の薄さ、そして関与する全スタッフの意識付けが不十分なために起こっているのではないかと考える。また、リハ実施時における患者の状態、病棟という生活空間内での患者の状態を相互に情報交換する場としての認識がある一方、現在のミニカンファはリハからNs・Csへの一方的な指導となることが多く、病棟も受身的な参加となっている部分があり、相互にADL向上を考える場としての機能はまだ果たされていない。また、Ns・Csとリハ、相互からの情報もまだまだ専門職としての知識・技術的側面からみた意見が多く、生活全体を支援できていないものと考えられる。

ミニカンファの運営は、リハ課内で立ち上げた回復期リハ病棟委員会が主体で行い、病棟との橋渡し的な存在となっているが、今後、患者個人レベルでのADL遂行状況の情報提供も必要ではないかと考える。これまでADL介助方法の統一、相互の情報交換、「できるADL」と「しているADL」の格差の認識、改善を目的としたミニカンファを行ってきたが、今回の結果より、様々な問題点が明らかになった。今後、開催時間や開催方法を再度検討し、チームとしてのスタッフの意識改革を含め、Ns・Cs・リハでどのような視点で統一したADL(患者の生活)をみていくかを考えていかなければならない。そして、ミニカンファがADL向上に寄与できるよう、客観的な効果判定の導入も今後の課題である。 抄録全体を表示

抄録全体を表示 -

切通 陽介, 福田 秀文, 福田 隆一p. 27

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

脳血管障害患者のADLに関する研究は、様々な視点から行われている。今回我々は、脳血管障害によるバランス機能の低下を生じている患者が、ADLに何らかの影響を及ぼしているのではないか推測し、データの収集,検証したので、若干の考察を交え報告する。

【対象】

対象は発症より3ヶ月以上経過した脳血管障害患者11例(男性9名,女性2名)で、年齢67.3±5.8歳、右麻痺8名,左麻痺3名である。麻痺の程度は、B/S?から?で、高次脳機能障害や認知面の障害を起こしていない症例を対象とした。

【方法】

評価項目として、頸部,体幹の立ち直り反射(視覚系,迷路系)、10m歩行(視覚系,迷路系)、ADL評価FIMをそれぞれ評価した。

検証?:視覚,迷路のバランス機能の低下がADLに及ぼす影響を検証した。

検証?:歩行速度とADLとの関係について検証した。

検証?:目隠し10m歩行時の歩行偏位について検証した。その際、立ち直り反射を左右差なく行えた群3例(軽度群)、視覚的には問題ないが迷路的に麻痺側に低下を認めた群5例(中等度群)、迷路的に麻痺側に消失を認めた群3例(重度群)と3つの群に分け、バランス機能と偏位の関係を検証した。

比較検定にはピアソンの相関係数にて危険率5%未満を有意水準として行った。

【結果】

検証?:バランス機能の低下とFIMの総合点数、運動機能点数との間に正の相関関係を認めた。(p<0.05)このとき、総合点数よりも運動機能点数との間により強い相関を認めた。

検証?:視覚的,迷路的な歩行速度とFIMの総合点数,運動機能点数との間に負の相関関係を認めた。(p<0.05)このときも同様、総合点数よりも運動機能点数との間により強い相関を認めた。

検証?:目隠し歩行時の方向偏位に関しては、軽度群は3例とも麻痺側方向へかたよる傾向があり、逆に重度群に関しては3例中2例が非麻痺側方向へかたよる傾向があった。中等度群に関しては5例中3例が麻痺側方向へ,2例が非麻痺側方向へかたより歩行することを認めた。

【考察】

一般に健常者は視覚的,迷路的な感覚を脳内にて統合し、かつ余分な運動を抑制することで身体各部をコントロールして姿勢を保つことができる。今回の調査では、視覚系のバランスの低下を起こしている症例は無く、迷路系でのバランス低下のみ認めている。FIMの総合点数全体平均は111.3点(88.1%)、運動機能点数は合計91点に対し平均77.1点(84.7%)であり比較的日常生活が自立されている方を対象に調査を行ったが、迷路系でバランスの低下を認める症例ではFIM点数の低下,歩行スピードが遅延する傾向にある。これは日常生活における視覚的な代償を多く必要とされ、かつ視覚と迷路との間のずれをうまく脳内で統合することができず細かな能力面の障害をきたしていることが予測される。FIMの減点項目として多かったのは清拭,浴室移乗,移動動作でありバランス面が関与する分野の項目で低下を認め、総合点数よりも運動機能点数でより強い相関が出たことにより、バランス機能がADL運動機能面の障害因子になることを示唆していると考えられる。

歩行の偏位に関して軽度群と重度群で相違を認める。軽度群においては純粋に麻痺側の体幹の捻転、筋緊張の亢進の影響により麻痺側方向へ偏位して歩行したと考える。重度群に関しても同じことが言えそうだが、重度群の場合本来正中位にあるはずの体軸が、視覚的には代償がきくので正中位保持して歩行が可能であるが、目隠しをすることで視覚が遮断され、迷路系のバランスのみとなり体軸は健側方向に偏位してしまい、健側の重心の偏りによる歩行時の健脚立脚層が増大し、その影響で健側方向へ偏位する歩行になると考える。

今回の調査にて、バランス機能の低下がADLに障害をきたす一要因であり、視覚と迷路のバランス機能の評価を初期時に行うことで、その後の患者の移動に関する予後予測の手がかりとして使用でき、治療プログラムの立案に役立つと考える。しかし、今回はデータ数が不十分であった点,中等度群において歩行の偏位に大きな差が出なかったことから結果の全てを断定することはできず、今後症例数を増やし更なる調査、検証が必要である。

【まとめ】

・脳血管障害のバランス機能とADLとの関係を調査、検証した。

・バランス機能の低下しているものほどADL,歩行能力に低下を認めた。

・バランス機能評価が、患者の予後予測を立てる一つの指標となると考え、今後更なる調査,検証を行っていく。抄録全体を表示 -

木山 浩志, 永友 靖, 松本 和也, 野元 伸也, 瓦 隆, 川崎 千香p. 28

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

当院では2002年10月1日より「回復期リハビリテーション病棟」(以下;回復期リハ病棟)43床が開設された。回復期リハ病棟の取り組みについては数々の報告があり、各医療機関で特色ある対応を展開しているところである。今回我々は、回復期リハ病棟を退院した患者の「その後」に注目し、特に高齢障害者の転帰状況・在宅定着率を調査・明確化することにより、高齢障害者の現状を再確認し、回復期リハ病棟の新たなる取り組みを展開しようと考えた。この統計調査により若干の知見を得たのでここに報告する。

【対象・方法】

2002年10月1日から2003年12月31日まで(15ヵ月間)の回復期リハ病棟退院患者149名(男性65名、女性84名、平均年齢76.0歳)を対象に、1.全対象患者の転帰、2.80歳以上の超高齢患者73名(男性25名、女性48名、平均年齢86.2歳)の転帰、3.在宅復帰患者とそれ以外患者の退院時Barthel Index(以下;BI)比較、4.80歳以上の超高齢在宅復帰患者9名(以下;A群)と、それ以外の在宅復帰患者20名(以下;B群)の退院時BIの関係を比較・検討した。また、5.全在宅復帰患者に対し、退院3ヵ月後の状況を追跡調査し、在宅定着状況を把握し、A群・B群で比較・検討した。

【結果】

1.全対象患者転帰

在宅29名(23%)、施設59名(38%)、死亡2名(1%)、その他(転院・転棟)59名(38%)、平均在棟日数111日、退院時BI平均点43.75点

2.超高齢患者転帰

在宅9名(12%)、施設38名(52%)、死亡1名(1%)、その他26名(35%)、平均在棟日数102日、退院時BI平均点39.52点

3.在宅復帰患者と在宅以外患者の退院時BI比較

在宅復帰患者のBI平均点は78.79点、在宅以外患者のBIは35.29点であった。

4.年代別在宅復帰患者A群・B群のBI比較

A群におけるBI平均点は80.00点。B群においては78.25点となり、両群間の著明な差は見られなかった。

5.在宅復帰患者3ヵ月後在宅定着率

全在宅復帰患者の在宅定着率は72.41%であった。A群・B群を比較すると、A群91.90%、B群65.00%となりA群における在宅定着率が高い結果となった。

【考察】

今回、回復期リハ病棟退院患者の転帰、在宅復帰患者、特に80歳以上の超高齢患者に着目して、在宅定着状況調査を実施した。

当院では対象患者平均年齢76.0歳が示すとおり回復期リハ病棟全体的に高齢者の占める割合が高く、平均在棟日数も全国平均と比較しても高い数値となっている。高齢患者の転帰として、在宅復帰率が23%と低く、施設入所・転院・転棟者が76%と高い結果となった。また、在宅復帰患者の退院時BIは80点前後となり、高齢者・超高齢者に関わらずこの得点が高齢患者の在宅復帰指標の1つとなることがわかった。

退院前訪問指導や退院時在宅療養指導を行った患者が、在宅療養生活に順応し、各種サービスの展開が軌道に乗るのに最低一ヶ月程度の期間を要する。この時期に介護者も在宅療養の継続が可能か判断するケースが多い。逆にこの時期をうまく乗り切れば、在宅に定着するケースは少なくない。在宅復帰患者の追跡調査は3ヶ月間在宅生活が継続できれば、急な病変がない限りほぼ在宅定着したと判断できる期間として実施した。追跡調査において1週間分のケアプランを提示してもらったが、A群・B群共に通所リハや訪問リハ等の在宅支援サービスを利用しておりその利用頻度に両者間の著明な差は認められなかった。B群における在宅定着率の低下は、身体機能低下による再入院ではなく、新たな疾病の発症・介護放棄によるものであった。この事から超高齢患者であっても在宅復帰時の各種社会資源を利用する事で身体機能維持を図れ、在宅定着率を高水準に維持することが可能と考えられる。

高齢障害者の在宅復帰はかなり困難な現状にあるが、我々は可能な限り在宅復帰を促し、活動性の高い在宅生活を継続させなければならない。そのためには回復期リハ病棟において生活全般の活性化の視点に立った短期集中的なアプローチを行った上で、生活障害の視点に立ったセラピストの専門的な意見がケアプランに反映されることが大切である。我々の連携意識とケアマネージャーの質の向上が今後の地域リハビリテーション展開の重要な鍵になると考える。抄録全体を表示 -

-理解と意欲について-阿部 孝彦, 工藤 義弘, 高橋 知良, 加藤 強, 竹村 仁, 山下 伸一, 平尾 逸人, 稗田 増美, 中野 将行, 安藤 真次, 池田 ...p. 29

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

生涯学習システムを構成する主なものは新入会者全員を対象とした「新人教育プログラム」(以下、新人プログラム)と新人プログラム修了者全員を対象とした「生涯学習基礎プログラム」(以下、基礎プログラム)に分けられる。大分県理学療法士協会生涯学習部は「新人プログラム」の単位管理・研修運営を担当しているが、生涯学習システムに対する理解と意欲について調査することを目的として本検討を行った。

【方 法】

対象:大分県理学療法士協会会員401名(アンケート調査時2002年7月)。方法:アンケートによる調査で発送は郵送、回収はFAXで行った。アンケートの内容は、新人プログラムと基礎プログラムについて分け、年齢・性別・経験年数の基本情報、システムに対する意欲・理解・今後の継続意志について9から17項目を設題した。評定法は事前に60名より行った予備調査から尺度を構成し、自計式で順序尺度とした。尺度構成はSD法(人の態度、意識、等の尺度構成法)を用い意欲の高いものから「強くある=4・ほどほどにある=3・あるとはいえない(わからない)=2・ない=1」とした。

【結 果】

回答数は401名中156名(39%)であった。内訳は新人プログラム履修中の方198名中104名(52.5%)、修了された方203名中52名(25.6%)、新人プログラムでは、平均年齢:25.9歳、経験年数:3.8年。新人プログラムを修了しようという意思は、平均3.0/4で”ほどほどにある”であった。システムの理解度は、平均2.9/4。システムの理解とプログラムの修了意欲を世代別に比較すると、20歳代から30歳代へと年代が上昇するにつれてシステムの理解度は高まった。しかし反対に意欲は低下していた。新人プログラム修了後も基礎プログラムを継続する意思については、平均2.7/4。新人教育プログラム修了後、専門領域研究部会(以下、研究部会)に登録したいという意思は平均2.3/4であった。また、専門理学療法士の認定を取得したいという気持ちは、平均2.4/4で「ほどほど」と「意欲があるとはいえない」の中間であった。新人プログラムでは、履修終了→基礎プログラム→専門部会→専門理学療法士と一連のプログラムが進むにつれて意欲の低下傾向がみられた。次に新人プログラム修了者の結果を示す。平均年齢:33.8歳、平均経験年数:12.0年、新人プログラム終了後平均:4.4年で、15/38名(39.4%)が免除対象者であった。2000年度の更新をされた方は19/46名(41.3%)、その中で2005年の次回更新をしようと考えている方が、17/19名(89.5%)であった。現在、いずれかの研究部会に登録されている方は9/43名(20.9%)「研究部会に登録していない」と答えた方で今後登録する意思がある方は13/29名(45%)であった。次にシステムの理解は平均2.9/4。専門領域研究部会に興味のあるプログラムができれば履修していく意思は平均2.4/4。いずれは専門理学療法士の認定を取得したいという意思は2.4/4であった。また、非免除者・免除者の比較では研究部会への入会・専門理学療法士への意欲は、非免除者の方が前向きであった。さらに専門理学療法士への意欲を性別・年代別にみると、男性は20から40歳代にかけて上昇していくが、女性は、しだいに低下してくる。

【考 察】

生涯学習システムを構成する主なものは「新人プログラム」と「基礎プログラム」である。「新人プログラム」は新人が、組織,役割,歴史等の理解を深め理学療法士としての職業倫理,人間関係,症例・研究報告等の方法論を学ぶことにある。「基礎プログラム」は新人プログラム修了者全員対象で幅広い知識と技術の修得及び生涯にわたる研修の継続である。本検討はシステムに対する理解と意欲についての調査が目的である。結論としては、システムへの理解度は比較的高く、世代とともに上昇している、しかし理解度とは逆に、履修意欲は年代ととも徐々に低下してくる結果となった。これは、経験が増すと履修に対する意欲が低下すると単純に考えるよりもむしろ経験が増すと興味に嗜好性が出てくる上に、物理的時間もなくなる。また既婚者であれば、仕事と家庭、さらには育児の両立、時間的・精神的余裕がなくなり多面的因子を考慮しなければならない。日常でどのように時間を捻出するかを検討することも必要なのかもしれない。「生涯学習」は「教育」とは違い、自ら主体的に学ぶものであり、いかに自ら「その気になるか」がポイントであると考える。強制的に行うと主体的な学習としての意味を持たなくなるからである。そういう意味でわれわれは、「このシステムをうまく利用して自己啓発の場として,貴重な機会としてとらえる。」という環境を提供する事を目標としている。抄録全体を表示 -

-第2報を踏まえての大分県での取り組み-工藤 義弘, 高橋 知良, 加藤 強, 竹村 仁, 山下 伸一, 稗田 増美, 阿部 孝彦, 平尾 逸人, 中野 将行, 安藤 真次, 池田 ...p. 30

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

1997年に社団法人日本理学療法協会は「生涯学習システム」をマスタープランの中に組み込み、会員へ打ち出した。定期的に単位を取得していくことで、協会会員の知識や技術における資質向上が目的である。本検討は2005年度の単位更新の前年時点として大分県内における生涯学習システムの動向について第2報を踏まえ考察することを目的としている。

【方 法】

第1に、大分県の症例検討について行っている試みについて述べる。第2に2003年5月現在において、新人教育プログラム履修中で登録から1年を経過している2003年度から過去10年間の1993年まで、症例検討?の未履修状況に注目して登録年度別に分析した。第3に生涯学習システムに対する理解と意欲アンケート調査(第2報)から出た問題点を症例検討?の履修状況に加味させた。第4に生涯学習基礎プログラムの単位更新の啓発についての取り組みを述べ、第5に日本理学療法士協会の統計データーを加えることで、啓発効果と現在大分県の単位更新者がどのような状態にあるのかを調査した。

【結果および考察】

「生涯学習」は「教育」とは違い、自ら主体的に学ぶものであり、いかに自ら「その気になるか」がポイントであると考える。強制的に行うと主体的な学習としての意味を持たなくなるからである。生涯学習部として工夫することで、受講者が主体的になれるように目標を持っている。第1に、大分県の症例検討について行っている試みについて述べる。昨年度の症例検討は発表形式と会場に変化を試みた。発表形式については、発想を転換し、通常と逆、つまり原則的に発表者はレジュメ資料で統一し、例外的にパワーポイントでのプレゼンテーションで行った。会場については「寺子屋」のように和室で参加者が膝を突き合わせて座談会風に、和室2部屋、研修室1部屋の合計3室の分科会形式で行った。補足として単位の認定形式において会場までの物理的距離と、症例検討での発表を促進する意味で大分県を6つに分けた各ブロックでの症例検討会での発表を単位として認めている。第2に症例検討?について、新人プログラム履修中で症例検討?の未履修割合分析した1993年度登録(以下年度) 94年度57.1% 95年度77.7% 96年度84% 97年度100% 98年度95.6% 99年度78.2% 2000年度74.1% 2001年度61.9% 2002年度58.9% 2003年度 82.8%という結果であった。この結果から新人教育プログラムが修了しない理由として症例検討?が残っている結果になる。第3に生涯学習システムに対する理解と意欲アンケート調査(第2報)から出た問題点を症例検討?の履修状況に加味させた。第2報アンケート結果である「プログラムを理解するにつれて履修意欲が低下する」「早い時期ならば、履修意欲が高い」という結果を加味して、本年度より新規登録者に「3年以内に症例検討?を履修する」というルールを適応することとなった。さらに10年経過しても修了しないという問題点に対しての解決方法として、登録から9年目・10年目の方への個別連絡を行っている。さらに、あと一歩で修了しそうだけども「間に合わない」という方からの問い合わせに対して近県講座情報を提示している。生涯学習システムの制度を厳しくするよりも、誰もが単位を取得しやすい方向へ進めること、つまり思い直した時に再出発できる機会が必要である。「必須教育プログラム(仮称)」はよいチャンスになると考える。第5に日本理学療法士協会の統計データーを加えることで、啓発効果と現在大分県の単位更新者がどのような状態にあるのかを調査した。生涯学習基礎プログラムにおいて2000年の更新ができなかった方への対応として、大分県の会員向け機関紙「あおぞら」や情報誌・各研修会・会議の機会に「2003年12月までに9単位以上を履修し協会本部へ手続きを行えば可能である。」と具体的なアナウンスメントを行った。日本理学療法士協会の統計データーを加えることで、現在大分県がどのような状態にあるかについては以下に示した。A県2000年度更新者(以下00年)64名、2003年度更新(以下03年)10名、合計(以下計)74名。B県、00年57名、03年2名、計59名。大分県、00年31名、03年10名、計41名。C県、00年22名、03年5名、計27名。D県、00年12名、03年8名、計20名。F県、00年2名、03年1名、計3名。G県、00年0名、03年1名、計1名。であった。最後に、学習過程では,時間,労力,経費などを必要とするのは当然であるが,基本的には自己の成長・成熟のためであることを考えれば,それは貴重な投資となる。 理学療法士は,他者を教育・指導する場合,その前提条件として,自らが学ぶ姿勢(self-education)を失ってはならない。 われわれは、「このシステムをうまく利用して自己啓発の場として,貴重な機会としてとらえる。」という環境を提供したい。抄録全体を表示 -

SF-36を用いて鷹尾 繁寛, 堤 文生p. 31

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

近年、社会の高齢化に伴い、高齢者のQOLが重視されるようになってきている。今回、その実態を知ることは重要と考え、健康高齢者およびデイサービス利用者(以下、デイ利用者)を対象に、QOLの中でも健康状態に直接起因する健康関連QOLにおいて包括的に評価できるMOS Short-Form 36-Item Health Survey(以下、SF-36)を用いて調査した。

【対象】

健康高齢者102名(年齢,性別,家族構成,配偶者の有無の項目を加え、自己記入式で実施。平均年齢73.5±6.5歳)、デイ利用者201名(さらに疾患,要介護度の項目を加え、面接式で実施。平均年齢77.6±8.7歳)で、質問紙が理解できる者とした。

【方法】

SF-36は、その妥当性,信頼性が検証され、性別,年代別に国民標準値も算出された健康関連QOL尺度である。36項目より構成されており、その下位尺度は身体機能(以下PF),日常生活機能・身体(以下RP),体の痛み(以下BP),全体的健康感(以下GH),活力(以下VT),社会生活機能(以下SF),日常生活機能・精神(以下RE),心の健康(以下MH)であり、この8下位尺度より身体的健康度(以下PCS)と精神的健康度(以下MCS)の因子得点が算出される。今回,各尺度において国民標準値との比較を行い、健康高齢者群とデイ利用者群、デイ利用者群で統計処理(2標本t検定)を行った。

【結果】

健康高齢者群は、2因子,8尺度でデイ利用者群より有意に高かった(P<0.01)。さらに、PCSを横軸,MCSを縦軸の2次元平面に、全対象の因子得点であるPCS値,MCS値を散布させたところ、健康高齢者群のPCS値,MCS値が高値に、デイ利用者群のPCS値,MCS値が低値に分散しており、健康高齢者では主に第1相に,デイ利用者では第2から4相に分散している。

デイ利用者群において、配偶者の有無では、無配偶者がPCS,PF(P<0.01)で有意に、SF,MH(P<0.05)で有配偶者より高く、さらに女性群では、無配偶者がPCS(P<0.01)で有意に、PF,RP,SF(P<0.05)で有配偶者より高かった。また、要支援・介護1,介護2・3,介護4・5の各群において、配偶者の有無に関して統計を行った。要支援・介護1(無配偶者)が、PCS,SF(P<0.01)で有意に、PF,RP(P<0.05)で要支援・介護1(有配偶者)よりも高かった。介護2・3(有配偶者),(無配偶者)、介護4・5(有配偶者),(無配偶者)では、有意差はみられなかった。

【考察及びまとめ】

結果より、健康高齢者とデイ利用者群間で、PCS,MCSともに健康高齢者群が有意に高く、2群間のQOLは全く異なるものであると考えられる。デイ利用者は、何らかの疾患を抱えており、疾患による身体機能の低下,疼痛が活動制限因子となり、外出することが億劫になることや、それが在宅に引きこもらせる原因となるなど、より活動範囲や交際範囲を狭めているのではないかと考えられる。世代間での価値観の相違などのため孤独感が強くなることや現疾患に対する精神的なストレスが心理的健康状態を低下させ、不安や抑うつになるなどが考えられる。これらのことより、PCS,MCSが低下していると考えられる。デイ利用者群では、無配偶者が有配偶者よりもPCSが有意に高かった。また、配偶者の有無を環境の一部とし、要介護度別に3群にわけ、統計処理を行った結果、要支援・介護1群では、無配偶者でPCSが有意に高かった。自立度の高いもの(要支援・介護1群)では、無配偶者が日常生活で自分自身が行っているものを日々行っており、交友関係にも特に問題は無く、これらのことがPFを高め、PCSに有意差がみられたと考えられる。また、配偶者がいることにより、依存してしまう可能性があると考えられる。配偶者の存在により、MCSに関係する尺度が、自立度によらず現れることが考えられたが、自立度の低いもの(介護2・3,介護4・5群)に関しては、配偶者の有無は、QOLに影響しない傾向にあった。今回の調査でこのような結果となったのは、配偶者は一つの因子であり、他に重要な因子が存在すること、データ数が不十分であったことが考えられる。また、今回、夫婦関係や死別時の年齢、死別後の経過などを調査していないため、考慮する必要があったと考える。これらのことを踏まえ、今後、さらに調査・検討を行っていくことが重要と考える。抄録全体を表示 -

要支援と要介護1の比較早瀬 名月, 村田 伸p. 32

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

2000年4月に介護保険制度がスタートして以来、要介護認定者は徐々に増加し、3年3ヶ月で約143万人、66%の増加率を示した。なかでも、要介護1の認定者が最も増加し(105%の増加率)、他の認定者と比較してもその数は急増している。介護保険制度や制度を利用するために必要な要介護認定に関する研究は数多く報告されているが、それらは、重度の要介護認定者に関する報告が多く、要介護1や要介護予備軍とされる要支援と判定された高齢者を対象とした研究報告は少ない。

そこで本研究は、要介護認定において、要介護1あるいは要支援と認定された在宅高齢者の身体能力および活動能力を評価することで、介護度別の身体能力や活動能力の特徴を明らかにする。そして、これらの特徴を手がかりに、要介護1の判定を要支援に改善させるための方略を検討する。

【方法】

対象は、3カ所の通所リハビリテーション施設を利用している在宅障害高齢者で、重度の痴呆がなく、要介護認定が要介護1もしくは要支援と判定された75名(平均81.7歳)である。なお、要介護1群37名と要支援群38名における個人特性(年齢、体重、Mini-Mental State Examination;MMS得点)、男女の割合や既存疾患の割合に有意差は認められなかった。

調査は、個人情報の収集やMMS実施後、老研式活動能力指標(以下活動能力)、ADL評価(Barthel Index)、握力測定、下肢筋力(大腿四頭筋)の筋力測定、片足立ち保持時間測定、重心動揺測定、歩行速度を測定し、2群間を比較した。

【結果】

各測定項目間の相関分析:要支援群38名における各測定項目間の相関性は、重心動揺に関しては、他の測定値との間に負の相関性を示す傾向に止まったが、他の測定値間では、有意な正の相関性が認められた。要介護1群37名における各測定項目間の相関性は、活動能力を除いては、要支援群の結果とほぼ同様の結果を示した。活動能力は、ADL得点と握力値との間に有意な正の相関性を認めたが、その他の歩行速度、片足立ち時間、重心動揺、下肢筋力とは有意な相関性が認められなかった。

要介護1群と要支援群の比較:要介護1群と要支援群の2群間の比較において、有意差が認められたのは活動能力のみであり、要介護1群が要支援群より有意に劣っていた。その他の項目については有意差は認められなかった。さらに、要介護認定(要支援と要介護1)を目的変数としたロジスティック回帰分析(説明変数:性別、活動能力指標、ADL得点、握力、大腿四頭筋筋力、片足立ち保持時間、重心動揺、歩行速度)を行って、要介護認定に関与する因子を検討したが、オッズ比が有意であったのは、活動能力(OR=0.65,95%CI=0.49-0.86)のみであった。

【考察】

今回の結果から、上下肢の筋力や立位バランス、及び歩行能力やADL能力が、介護の必要性を決定する重要な要因であるにもかかわらず、要介護1と要支援の判定には影響力が乏しく、むしろ、これら身体能力を生活に使用するか否かの活動能力によって判定されていることが示唆された。また、相関分析の結果から、要支援群では、潜在的な身体能力を居宅生活の中での活動に生かせているが、要介護1群では、身体能力を居宅生活において、十分に生かせていないことも示唆された。

本研究結果は、在宅高齢者における要介護1の判定を要支援に改善させるためには、潜在的な身体能力を居宅生活に生かすことの重要性を示唆するものであり、従来から行われている身体的リハビリテーションに加え、高齢者の身体能力を実際に活用するための心理・社会的アプローチの有効性が示唆された。抄録全体を表示 -

古澤 郁恵, 原 由希子, 松雪 孝広, 大石 友美p. 33

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

施設内においては、早期および回復期リハビリテーション制度の普及や平均在院日数の短縮などのために、より早期の社会復帰を目指して、身体機能やADLを中心とした訓練が行われる。また自宅退院後は介護保険創設以来、通所サービスの充実により、多くの在宅支援が提供されている。しかし、自宅復帰後、利用者によってはサービス利用日以外の活動においては「何もすることがない」といった声がよく聞かれる。そこで退院後の在宅における社会参加状況の実態調査を行い、利用者のQOL向上のための課題を検討した。

【対象】

平成16年3月現在、当院通所リハビリテーション、身体障害者デイサービス、訪問リハビリテーションの利用者(本人調査不可の方は除く)125名。

【方法】

利用者に対して余暇活動や社会参加についてのアンケート調査を実施し、障害程度別にQOLや満足度に関する分析を行い対応策を検討した。

【結果】

アンケート回収率:76%

病前は72.1%の方が趣味を持ち、スポーツや旅行が多くを占めていた。しかし、病後に趣味を持っている方は35.6%と半減しており、趣味を持っている方でも一人でできる読書などが多く、屋外での活動をしている方はほとんどいなかった。趣味がないと答えた方の理由としては一人ではできないという意見が多かった。外出をしていると答えた方は54.7%で、家族の介助によるものがほとんどであり、買い物、散髪、外食といった生活に関連したものが多かった。趣味がない、外出していないと答えた方のうち条件が揃えば趣味を持ちたい方が41.6%、外出したい方が51.6%であった。その内容としては散歩・旅行・ドライブ・温泉といった屋外での余暇活動が多かった。地域との交流については交流があると答えた方が44.2%であり、友人・知人との交流、老人会といった内容が多かった。障害程度別で比較した場合、病後に趣味を持っている方は、軽・中度で35.6%、重度で37.0%。外出をしていると答えた方は軽・中度で57.6%、重度で48.1%。趣味がない、外出していないと答えた方のうち条件が揃えば趣味を持ちたい方が軽・中度で41.9%、重度で41.2%。外出したい方が軽・中度で58.8%、重度で42.9%とどの項目においても比較的差はみられなかった。

【考察】

趣味を持っている方の半数が、病前の趣味を継続することが困難になっていた。また、障害程度別にみた場合、重度障害者に比べ軽・中度障害者は趣味があり、外出していると予測していたが、両者にあまり差がみられなかった。理由として、軽・中度障害者も何らかの援助を必要とするためだと考える。総合的にみると、趣味がない・外出していない原因のひとつとして、介助を要することや障害がある自分を他人に見せたくないといった精神的負い目を伴う場合があるためだと考える。

当院では訓練を行う中では、ADLを重視し、屋内での生活を中心に実施している。患者・家族に対し、ADLなどの介助方法については理解が得られるよう書面などを作成し指導を行ってきたが、余暇活動、社会参加まで関わることはあまりなかった。入院中は機能・能力回復に向けた訓練を行うことは当然のことである。しかし退院後は在宅サービスに関わるPT・OTが、QOLを高めるために利用者個人のニード、機能・能力のほか、精神面などを総合的に考え、より質の高い在宅生活が送れるよう手助けをしていくことが必要だと考えた。

また、余暇活動や社会参加を充実していくために地域のボランティアや福祉活動などの情報収集と提供に取り組んでいきたい。

【結語】

・余暇活動・社会参加状況の実態調査を行った。

・病前と比較し病後での趣味・外出の減少を認めた。

・個人の精神面・身体面・ニードを総合的に考え、在宅生活の手助けをしていくことが必要である。

・地域のボランティアや福祉活動などの情報収集と提供に取り組んでいきたい。抄録全体を表示 -

アンケート調査をもとに向江 大輔, 横田 英敏, 小川 弘孝, 神崎 香織, 黒田 美智代, 佐藤 由季, 大島 愛, 柳武 隆博p. 34

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

当院では、初期糖尿病患者に対しクリニカルパスを導入し、患者指導・教育を実施している。理学療法室では今まで、週1回の集団指導と週5回の個別指導を行なってきた。この集団指導では当院独自の資料を用いて運動療法の意義・内容などを指導してきた。今回、より効果的に糖尿病の運動療法について分かりやすく説明・具体的な指導を行なっていくために当院独自のストレッチ・レジスタンストレーニングとウォーキングについてそれぞれ12分、計24分のビデオを作製し集団指導時に上映・指導を行なっている。今回そのビデオ内容について患者側から見てどのように感じたか、またリハスタッフにはどのように感じられたかを調査し、今後のビデオ活用方法と課題をアンケートの結果を基に検討したのでここに報告する。

【対象・方法】

平成15年11月から平成16年3月までの糖尿病教室にてビデオ上映した講義を受講した38名(平均年齢60±10.06)とリハスタッフ26名を対象とした。アンケートは無記名による自己記入方式であり、患者側アンケート項目は1)ビデオの内容については内容が分かりやすかったか、2)長さはどうだったか、3)ビデオを参考に自宅でやってみようと思ったか、4)発売されるとしたら購入するか5)貸し出されるとしたら借りるかとした。またスタッフアンケート項目は6)ビデオの内容は分かりやすかったか、7)ビデオの内容について、8)ビデオを糖尿病指導に使用しようと思うかについて調査した。

【結果】

1)のビデオの内容について分かりやすかったかについてはそのほとんどの94%が分かりやすかったと回答があった。2)のビデオの長さについては丁度よいが84%、短いが5%、長いが3%であった。3)ビデオを参考に自宅でやってみようと思ったかについてはハイが74%、イイエが13%であった。4)発売されるとしたら購入するかは、欲しいは32%、欲しくないが47%であった。5)貸し出されるとしたら借りるかについては借りたいが29%、借りるまではないが45%であった。

リハスタッフのアンケート結果は6)ビデオは分かりやすかったかについては全スタッフが分かりやすかったと回答があり7)ビデオの内容については興味を引かれたが22%、勉強になったが63%、物足りないが15%であり、8)ビデオを用いて指導を行なおうと思ったかについては指導で使用したいが84%であった。

【考察】

今回の結果より、患者からの意見としてビデオを用いた集団指導は内容的にも分かりやすく、長さも丁度よかったとの回答が多くあった。従来の方法と比較するとプリント資料を用いた指導では指導側から一方的な講義に陥りやすく、また文字だけでは理解に時間がかかり途中で飽きてしまう等の事が考えられる。しかしビデオを用いた方法は、当院のリハスタッフをモデルとしたことにより親しみが持ちやすく、視覚情報として訴えながら具体的方法・注意点を指導することができる為、興味を持ちやすく指導内容も受け入れやすいメリットがあった。

また教育用ビデオとして高齢者でも内容も分かりやすい内容となっており、自宅でも実際に行ないたいとの意見が多くあった。しかし自宅で行ないたい患者が74%と多い割にはビデオの購入・貸し出しに対する希望人数は少なく、現状としてビデオを活用している方は少ない。今後自宅でも活用できるよう再検討する必要性があると考える。

リハスタッフのアンケート結果からも全スタッフから分かりやすかったと回答が得られ、今後の指導手段のツールとして活用しやすいものと考える。しかし、これは教育用ビデオとして運動方法の説明に重点を置いた為、内容が理解しやすくなっているが患者の立場に立った時、病歴の長い患者にとっては物足りないのではないか、ストレッチ・レジスタンストレーニングの方法の指導のみだったので、実際にビデオを見ながら運動療法を実施することは困難などの意見もあった。またこのことよりビデオの購入・貸し出し希望人数が少なかったと考えられる。

以上の点より今回理学療法室にて作製したビデオでは糖尿病の運動療法に対して具体的方法の説明の提示や説明は十分に行なえることができたが、実際の運動場面・生活場面での活用は困難と考えられた。このことより今後入院中の指導内容とビデオの内容を再検討し、その後外来での指導や自宅での実際の運動場面でも活用できるように改善していくことが課題である。抄録全体を表示 -

退院患者の変化山下 佳孝, 峰松 一茂, 河野 さおり, 山崎 真理p. 35

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

介護保険が平成12年(以下、Hと略す)4月から始まり、4年が経過した。当院は療養病床を基盤とした、病床数60床で構成された内科の医療機関であり、当院の入院患者は長期療養を必要とする重症患者が増加し、入院期間が長期化している患者が増加している。しかし、そのような状況でも、リハビリテーションを実施することにより、入院から退院までの期間を短縮させ、退院者数を増加させることができた。そこで、H13年度とH15年度の上半期における当院の退院患者状況の結果に対して、若干の考察を加えて報告する。

【対象と方法】

対象は、H13年4月から同年10月末まで(以下H13年度と略す)と、H15年4月から同年10月まで(以下H15年度と略す)の期間に、当院にてリハビリテーション(個別理学療法)を実施し、その後在宅または施設への退院に至った症例とした。調査内容は、入院カルテを基に、?年齢、?疾患名(主病名)、?入院から退院までの期間、?在宅への退院者を調査し、比較検討した。

【結果】

対象者数は、H13年度41症例、H15年度50症例であった。?年齢による調査:H13年度の平均年齢は80.4±7.9歳で、H15年度は80.2±10.0歳であった。?疾患名による調査:抽出した主病名を脳血管障害(以下CVAと略す)、整形疾患、その他に分類しH13年度からH15年度の比較調査:CVA15名(36.6%)から29名(54.7%)、整形疾患22名(53.7%)から17名(32.1%)、その他4名(9.8%)から7名(13.2%)でH13年度は整形疾患が半数を占めていたが、H15年度はCVAが半数以上を占めていた。?入院から退院までの期間をH13年度とH15年度を比較調査:平均288.3±564.0日から149.0±265.3日へと短縮した。詳細は、入院後3ヶ月以内に退院した患者が22名(CVA5名、整形疾患15名、その他2名)、から30名(CVA12名、整形疾患13名、その他5名)に、3ヶ月以上から6ヶ月以内は、6名(CVA1名、整形疾患4名、その他1名)から12名(CVA9名、整形疾患1名、その他2名)に、6ヶ月から1年以内は6名(CVA2名、整形疾患3名、その他1名)から4名(CVA2名、整形疾患2名)、1年以上は7名(CVA7名)から4名(CVA3名、整形疾患1名)であった。?在宅への退院者のH13年度とH15年度を比較調査:在宅への退院者は、26名(63.4%)(内CVA4名、整形疾患19名、その他3名)から30名(60.0%)(内CVA10名、整形疾患14名、その他6名)で、在宅退院者のうち、入院から6ヵ月以内の退院がCVA2名(50.0%)、整形疾患17名(89.5%)からCVA10名(100.0%)、整形疾患11名(78.5%)であった。両年度とも、在宅への退院者が半数以上で、CVAによる自宅退院者が増加し、入院から6ヵ月以内に退院となる症例がほとんどであった。

【考察】

今回の結果より、両年度を比較すると、退院患者は、当院が療養型病床であるため、平均年齢が80歳を超えている。入院から退院までの期間の平均が、2年間で288.3±564.0日から149.0±265.3日へと短縮できた。これらの要因として以下のことがあげられる。1:当院リハビリテーション科では、理学療法士が、2名から4名に増員しており、理学療法士1人当たりの担当入院患者が減少し、より効果的にアプローチすることが可能となったこと。2:H13年度以前は、入院してから短期間で退院していたような整形疾患患者が、H15年度では入院せずに、外来通院や、通所リハビリテーションなどの地域リハビリテーションを充実させ対応していくことにより、整形疾患による入院患者が減少したこと。3:施行後4年経過した介護保険制度が充実(福祉用具の充実、利用者の理解など)してきたこと。これらのことにより、結果に現れているような、入院後6ヵ月以内に退院となった症例の増加や、在宅への退院者の増加、CVA患者の在宅退院の増加などが結果に現れたと考える。今回の結果のように、機能回復が思うように望めなくなってきた療養病床であっても、在宅退院者数の増加と退院までの期間が短縮でき、CVA患者が整形疾患患者より、退院までの期間が必要であるが、充実した個別理学療法アプローチを行うことにより在宅への退院が可能となる。その他にも退院者カンファレンスの実施や医療ソーシャルワーカーの存在も大きい。これらのことからも、慢性期におけるリハビリテーションや、地域リハビリテーションの重要性、必要性を再認識することができた。今後、早い時期での在宅への退院は、介護量や介護負担感が増加することなどが問題となると思われるので、介助者の負担を軽減し、患者が退院後の生活を安心して送ることができるように、患者様を支えるスタッフが一体となり生活全体を支援していくことが必要になってくると考える。抄録全体を表示 -

中江 誠, 山崎 佳子, 大中 寛子p. 36

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【目的】

1972年本邦において慢性腎不全(以下CRF)患者の血液透析療法(以下HD)が保険診療対象となり、飛躍的に延命に貢献することとなった。

患者数も20万人を超え、我が国の社会年齢構造と同様に高齢化も進んでいる。CRFは腎性骨異栄養症などの骨関節系の脆弱性に加え、手根管症候群(以下CTS)、HD導入によるシャント造設、さらには高齢化の影響も加わり全身的な筋力低下に伴い、握力低下などが顕在化している。このような背景の中、いわゆる内部障害系疾患の理学療法において理学療法士のCRF患者への関与は未だに少なく、看過されてきたといわざるを得ない。今回の目的はHD導入のCRF患者の握力値(以下HGP)の実態を把握し、同世代健常者と比較することにより得た知見から理学療法士として関わることの必要性を提言したい。

【対象と方法】

対象は、HD導入をしているCRF患者群9名(男性4名 女性5名)平均年齢男性75.8±13.3歳 女性76.6±3.9歳である。HD導入に至った原疾患は、DM5例・ネフローゼ症候群2例・腎性貧血2例であった。HD導入歴は男性38.0±48.5ヶ月、女性39.2±41.9ヶ月であった。対照群(以下マッチング群)は男性4名平均年齢75.8±12.0歳 女性5名平均年齢76.4±4.7歳で、マッチングさせた。

測定方法は、両群ともOG技研社製デジタル握力計(GT-1201D)を用いて両側2回ずつHGPを測定しその平均値を求めた。サンプル数はCRF群のHD導入に対するHGPへの影響を見るため、シャント側及び非シャント側で表現し、各9サンプル数とした。マッチング群は両側計18サンプル数とし、CRF群との比較をした。また「平成11年度体力・運動能力調査結果」の当該年齢層と比較し、対HGP比率を求めた。測定方法は文科省新体力測定法に準じたが測定肢位は安全性を考慮し、座位で行った。

またHGPに影響を与える予測因子として神経原性因子のCTSの除外を図るため、phalen 徴候の有無をチェックした。握力がADLレベルに影響を及ぼすかを確認するため、Barthel Index (以下B.I)を測定した。なお対象とした方々には日本理学療法士協会倫理規定に則り、研究目的を説明し署名・同意を頂いた。

【結果】

CRF患者群のHGPは、シャント側10.9±11.7Kg 非シャント側11.0±11.5Kgであった。マッチング群は19.0±11.3 Kgであった。シャント側と非シャント側HGP間に有意差は認めなかった。マッチング群とシャント側HGPには有意差を認めた。(p<0.05)また、マッチング群と非シャント側HGPにも有意差を認めた。(p<0.05)健常者とのHGP比率は、マッチング群では男性81.6%女性59.8%CRF群においては男性60.9%女性15.4%であり、いずれも女性が低値を示したが特に有意差は認めなかった。 phalen 徴候が陽性であったのは6例(シャント側4例 非シャント側1例 両側1例)であり、3例が陰性であったが、いずれもphalen 徴候の有無がマッチング群のHGP間に有意差を認めなかった。B.Iの平均値はCRF群67.8±39.1、マッチング群77.2±5.7であった。CRF群のB.IとHGPの間には高い相関を認めた。(r=0.705)

【考察】

CRF群のHGPは両側ともマッチング群より有意に低下していた。またphalen徴候の有無がHGPには影響していなかった。江崎らはHD患者の手の機能障害の原因として廃用性と神経原性因子を指摘しており、平野は透析患者の筋萎縮の一因として運動不足を上げ、運動の意義を述べている。筧らは高齢者の握力が低値である理由として、測定肢位・年齢・生活環境によるものと述べている。今回、対HGP比率ではマッチング群・CRF群ともに低値を示した。またCRF群のHGPはB.Iと高い相関を示しており、ADLに少なからずとも影響を与えていることがうかがえる。このことからHGPの低下の主因は、HD導入のCRF患者における疾病特性によるものより、廃用性筋力低下であることを類推させた。以上のことより得た一連の知見として?HGP低下がADLに影響するのみでなく合併症であるCVA・骨折などの理学療法場面において阻害因子となり得る。?筋力を把握する簡便な指標であるHGPを「微弱」であっても再現する手段が必要である。?理学療法士として早期にHGPの低下を発見または予測し、治療に反映させることが重要である。従って、今回の先行研究としてHD導入のCRF患者のHGP把握は有効であったと考える。今後の課題としてはデータを蓄積し再現性を高め、簡易で安価な機材でかつ我々が平素より慣れ親しんだKg換算表示が可能な方法を模索・研究し、標準化していきたい。抄録全体を表示 -

岸本 稔p. 37

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

医療・介護業務に従事する職員より腰痛の訴えを聞くことは少なくない。当院のスタッフ(看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)を対象に、静止時の状態から動作後のアライメントの変化に着目し腰痛との関係において若干の知見を得たので、以下に報告する。

【対象】

対象は無作為に選択し、看護師4名・理学療法士5名・作業療法士2名・言語聴覚士1名の計12名。うち男性5名、女性7名、平均年齢26±19歳であった。

【方法】

記録は検出したデータを視覚的に理解し易いよう全て方眼紙を使用しそれぞれの座標をとった。得られた数値に関しては絶対値とし、全て正の数値で記録した。また、検査時の腰痛の有無を確認した。

端座位(坐骨支持)にて股関節・膝関節とも屈曲90°の姿勢で水平面を通る第2仙骨棘突起を中心として左右の後上腸骨棘下端の位置を測定し傾きを計算した。(第2仙骨棘突起をグラフ上でX軸Y軸の0.0とし記録した。)次に、端座位の姿勢から座面と仙骨後面が60°となるまで体幹を屈曲させ、動作後、第2仙骨棘突起・左右の後上腸骨棘下端の移動距離を測定した。この時、同様に第2仙骨棘突起を中心とした左右の後上腸骨棘下端の傾きを計算した(この時の傾きは動作後の第2仙骨棘突起をX軸Y軸の0.0とし計算した)

【結果】腰痛ありと答えたのは男性:4名、女性:2名であった。(全体の50%が腰痛ありと回答)

静止時に第2仙骨棘突起と左右の後上腸骨棘下端との間に傾きを認めたのは5/12例であり、最も大きな傾きを示したのは29歳男性(腰痛あり)の傾き0.6であった。また、腰痛ありと回答した中で、傾きを認めたのは4/6例であったが4例とも傾きにそれぞれ左右差があった。腰痛なしと回答した群で傾きを認めたのは1/6例であったが、左右の傾きともに0.3と左右差は認められなかった。

動作後の第2仙骨棘突起はすべての対象者において上方(頭側)への移動が認められた。移動距離は平均0.8±0.3cmであった。また、腰痛の有無に関わらず全ての対象者において、傾きを認めることができた。最も大きな傾きを示したのは男性29歳の腰痛ありと回答した男性で、安静時と同じ症例という結果であった。うち腰痛ありと答えた群で傾きの左右差を生じているのは5/6例であり傾き平均0.34であった。腰痛なしと答えた群では2/6例で傾き平均0.098という結果であった。

【考察】

静止時と動作後のアライメントの変化を第2仙骨棘突起と左右の後上腸骨棘下端を指標にして評価を行った結果、静止時では腰痛なしと回答した群では1/6例に傾きを認めたが、その他の指標は水平面に平行に一直線上に並んでいた。また、傾きを認めた1例において左右差はなく、すべての腰痛なしと回答した対象者では左右のアライメントの不均衡は見られなかった。また、腰痛ありと答えた対象者に関しては半数がアライメントの不均衡を生じていた。このことから、今回の結果においては静的な姿勢のみでの評価では傾き・アライメントの不均衡が腰痛を示し易いという傾向は感じられるが断定はできない。

動作後の評価では、全ての対象者において第2仙骨棘突起を中心として左右ともに傾きが生じていた。これは、仙腸関節において滑りの運動が生じていることを示していると思われる。腰痛ありと答えた群では5/6例にアライメントの左右差を認める結果から、仙腸関節の滑り運動の不均衡は腰痛との関わりが強いと思われる。

また、動作後の腰痛あり群・腰痛なし群の両者の傾きを比較すると17対29の比率であった。Kapandjiは仙骨が寝た位置すなわち水平位に近いものを可動性の大きいdynamic typeとし、仙骨が垂直に近いものを可動性の小さいstatic typeとして2形に分類しているが、今回の結果によるとstatic typeに分類される対象者に腰痛が生じ易いと思われる。

以上の事から、静止時・動作時における第2仙骨棘突起と後上腸骨棘下端が示す傾きよりもアライメントの左右の不均衡が腰痛と関連しており、特に動作時にこの傾向が強いことから、仙腸関節の滑り運動のアンバランスが大きく影響していると思われる。

【終わりに】

今回、アライメントに着目し評価を行ったが静止時と動作時の両者の結果に相違があり、今後いままで行っていた腰痛に対する評価を再検討する必要性を感じた。

また、医療従事者を対象としたが、半数近い対象者が腰痛を訴えていることが明らかになった。これらは将来的に腰部疾患を発症する可能性を持った予備軍であることが示唆され、健康管理のあり方を考えさせられるものであった。現在、当院で取り組みとして訓練室に天井を走行可能なリフトを取り付け起立・歩行訓練を行う際、介助者の負担量軽減を図っている。抄録全体を表示 -

中原 和美p. 38

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

運動負荷試験の代表的な方法として自転車エルゴメーターやトレッドミルを使用した方法があるが、多くの場合、歩行障害が後遺症として残る脳卒中片麻痺患者に対して実施することは困難であることが多い。また下肢エルゴメーターやトレッドミルを用いた運動負荷試験に代わる信頼性の高い代替方法としてアームエルゴメーターを用いたものやADL上の動きに類似した運動形態の運動負荷試験である非支持かつ動的な漸増運動負荷試験(以下 UIULX test)がある。しかし、同じ対象者に種類の異なる運動負荷試験を実施し、その強度を比較した先行研究は少ない。今後、歩行困難な対象者に対し応用し、運動処方を行う上でも各運動間での生理学的変化の特徴、運動強度の関連性を明らかにすることが必要である。

【目的】

上肢運動、下肢運動、全身運動を実施し、その時の呼吸循環応答、血中乳酸濃度、四肢と呼吸状態について主観的運動強度(以下 RPE)を比較することにより各運動間の運動強度の関連性を見出すことを目的とする。

【対象】

対象者は女性健常者6名(平均年齢19.8±0.4歳)であった。対象者の身体的特徴の平均値は身長160.0±7.8cm、体重51.5±10.4kg、BMI19.9±3.1およびLBM39.6±4.5kgであった。

【方法】

測定に際し測定器具に十分慣れるよう事前に数回練習を行った。運動負荷試験として上肢運動2種類(アームエルゴメーター、UIULXtest)、下肢運動1種類(自転車エルゴメーター)および全身運動1種類(トレッドミル)を各段階5分、休憩時間3分の間欠的多段階法で実施した。各運動は60回/分となるようにピッチ音に合わせて行った。そして、運動負荷試験中の呼気ガス、心拍数、血圧、血中乳酸濃度およびRPEを測定した。呼気ガス分析には自動呼気ガス分析器(ミナト医科学社製エアロモニターAE-300S)を用い、breth-by-breth法にて行なった。心拍数はベットサイドモニターLifeScope8(日本光電社製)を用いテレメトリー法にてモニターし、30秒ごとに記録した。血中乳酸濃度は各段階の運動終了時に耳朶より血液を採取し、乳酸分析器(ARKRAY社製LT-1710)を用いて測定した。血圧、RPEは各運動段階の前後で測定した。血圧は聴診法にて測定し、RPEはBorgのRPEスケールを用い四肢、呼吸のそれぞれについて尋ねた。心拍数とそれぞれの測定値を比較し、各運動間の運動強度について検討した。

【結果】

対象者の身体的特徴は20歳女性の平均値と有意差はなく同年代女性の平均的な体格であった。同一心拍数時の各運動の測定値は60%HRmaxにおいては、酸素摂取量および換気量は上肢運動と比較し全身運動、下肢運動が大きいが、換気当量、四肢のRPEについては平均16と上肢運動の方が有意に大きい値を示した。また血中乳酸濃度は自転車エルゴメーター、アームエルゴメーターの値が他の運動と比較し大きい値を示した。運動終了時の血圧は各運動間で差は認められなかった。

【考察】

運動処方時の目安となる60%HRmaxでは健常者においても対象者の主観的な疲労度であるRPEは16となってしまい上肢運動では目標とする心拍数に達することは困難であることが示唆された。HR値が低い運動強度において上肢運動は下肢運動、全身運動と比べ四肢のRPE、血中乳酸濃度は高値を示し、運動の制限因子としては呼吸循環因子よりも筋疲労が大きく影響したと思われる。特に今回の対象者のような女性や高齢者のような筋量の少ない者に対しては上肢運動よりも下肢運動・全身運動のような運動時の活動筋量が多い運動の方が疲労なく目標心拍数に達することができ運動処方時には有効であると考えられる。抄録全体を表示 -

圧バイオフィードバック装置を使用して椋田 俊博, 関 一彦, 三原 成人, 宮崎 茂明, 稲津 明美p. 39

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

近年、従来の腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋などのグローバル筋群へのアプローチに加えて、ローカル筋群に注目した脊椎の分節的安定性のためのアプローチが注目されている。取り分け、ローカル筋群に分類される腹横筋は、他の体幹筋とは独立して制御され、脊椎の安定性に重要な役割を果たすことが指摘されている。また、ローカル筋群の評価、エクササイズのために圧バイオフィードバック装置が考案、使用されている。しかし、腹横筋の継続的なエクササイズが体幹安定性に及ぼす影響に関する研究報告は少ない。

今回、超音波画像診断装置にて腹横筋の選択的活動を確認し、圧バイオフィードバック装置を使用した継続的エクササイズが、体幹の安定性に及ぼす影響について重心動揺測定から若干の考察を加え報告する。

【対象と方法】

対象は、健常成人男性2名、平均年齢25.5歳、平均身長175.3cm、平均体重71.3kgであった。対象者には研究の主旨と方法に関して説明を十分に行った後、承諾を得て実施した。

測定にはアニマ社製重心動揺計ツイングラビコーダーG-6100を使用した。エクササイズ前(以下EX前)、一定期間のエクササイズ後(以下EX後)に目線の高さで3m前方の一点を注視させて、閉脚立位を測定条件とし、重心移動距離を測定時間30秒、周期50msecで3回の計測を行った。各計測間には3分間の休息をとり、EX前、EX後の平均値をもって個人のデータとした。

EXについて、超音波画像診断装置(ALOKA ProSound SSD-5000)にて腹横筋の選択的な筋活動が得られているかどうか確認した。プローブ(13Hz)の位置は右腸骨稜上部(臍のレベル)で、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋の3層構造を横断的にイメージングし、それぞれの筋腹の幅を計測した。

EX内容は、膝立て背臥位、腹臥位のそれぞれにおいて、腹横筋の選択的な収縮“腹壁引きこみ”を圧バイオフィードバック装置を使用しながら、収縮10秒保持、10秒休息を10回、3セット、1日1回ずつ5日間継続して行った。対象者には腹横筋の正しい収縮、代償について十分に説明し、代償ができるだけ入らないよう注意してEXを行わせた。

【結果】

重心動揺測定において総軌跡長(以下LNG)、前後方向軌跡長(以下XLNG)、左右方向軌跡長(以下YLNG)の平均値をEX前/後の順に示す。(1)LNG:305.3/283.2(2)XLNG:215.6/192.2(3)YLNG:160.5/158.9(以上、単位:mm)。いずれもEX後において減少する傾向を示した。また、対象者の一名については、EX前とEX後の安静時と“腹壁引きこみ”における超音波画像でのサイズ変化の差において、腹横筋のサイズには変化がなかったが、外腹斜筋、内腹斜筋のサイズに減少がみられた。腹横筋:3.4→3.47 内腹斜筋:1.6→0.6 外腹斜筋:0.2→-0.1(以上、単位:mm)。

【考察】

今回、対象数が少なかったため統計学的処理はできないものの、腹横筋の選択的収縮が体幹の安定性に関与する傾向がある結果が得られた。また、超音波画像結果よりEX後において、その他の筋群の代償が減少し、より腹横筋の選択的収縮“腹壁引きこみ”動作スキルの向上がみられた。

腹横筋はその力学的作用から深部筋「コルセット」として理解され、腹腔内圧に関わる重要な筋の一つである。また、腹横筋の様々な体幹運動時におけるフィードフォーワード活動は、脊椎の剛性の産生、腰椎の分節間制御に関わり、胸腰筋膜を介した腰椎安定性に関与する可能性があるといわれており、今回の腹横筋の継続的な選択的活動が体幹の安定化(重心動揺距離の減少)につながった可能性がある。

臨床的に正常と判断される腹横筋の収縮“腹壁引きこみ”は、腰部多裂筋の活動も伴うローカル筋群の同時収縮であるといわれている。腰椎の安定性に関与するとされるローカル筋群は、機能的活動中のどのような場面においても低レベルで持続的に活動する必要があり、腰痛患者においては、その活動遅延や独立制御の欠如など、運動制御の変化がみられ、腰痛治療の観点からもローカル筋群の運動制御障害に対する筋評価およびエクササイズは重要である。

ローカル筋群のリハビリテーションにおいて、その筋群の効果的なエクササイズや定量的な評価は不可欠であり、今後発展していく必要があると考える。

【まとめ】

腹横筋の継続的な選択的収縮が体幹の安定性に関与する傾向がある結果が得られた。今後は対象の数やタイプを増やし、EX種類や期間について検討し、ローカル筋群の体幹安定性に与える影響から、臨床的評価やアプローチについて検討していきたいと考える。抄録全体を表示 -

花田 智, 関 一彦, 稲津 明美p. 40

発行日: 2004年

公開日: 2004/11/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

多系統萎縮症(Multiple System Atoropy 以下MSA)は、自律神経症状、錐体外路症状、小脳症状が主症状であるが、臨床上互いに他の症状を併有したり、経過的に加わってくることも多い。この疾患の臨床症状の1つとして、平衡障害が見られる。今回、小脳障害症状を中心とするMSA患者にストレッチポール(以下SP)を使用したことにより、平衡障害の改善が見られた症例を経験したので、若干の考察を加えてここに報告する。

【ストレッチポールとは】

SPの素材は、低密度発泡ポリエチレンで、軽量かつ耐久性があり、背中が痛くならない程度の硬さとなっている。長さは98cm、直径は約15cmの円柱形である。

【症例紹介】

年齢:64歳 性別:男性 診断名:多系統萎縮症 現病歴:H15年6月頃より靴を履こうと片足を上げると、手をつかないといけなくなり、階段も手すりの使用が不可欠となった。その後、徐々に書字・発語障害が生じた。そして、歩行の方もバランスを崩してきた為に平成16年1月30日当院受診。3月4日当院入院となった。MRIより小脳萎縮を認めた。薬剤は、セレジストを使用。意識は清明、頭痛・眩暈等はなかった。MMTは、体幹屈曲と両股・膝関節屈筋群が4と低下を認めた。また、滑動性眼球運動障害、四肢・躯幹失調を認めた。筋緊張は、体幹周囲にて低下し、頸肩部・大腿前面は軽度亢進していた。感覚は、表在・深部共に異常は認めなかった。

【理学療法プログラム】

1.基本姿勢 2.胸部ストレッチ 3.股関節屈曲・外転・外旋運動 4.床磨き運動 5.上肢上方突出運動 6.ニーリフト 7.骨盤前・後傾運動 8.上下肢対角線挙上運動を、腹式呼吸にて呼気時に運動する事に注意して2週間実施した。

【評価方法】

FUJIFILM製のFine Pix1500を用い姿勢評価を行い、重心動揺計マニア社ツイングラビコーダG-6100を閉脚にて使用して、実効値面積(以下RMS.AREA)、動揺平均中心偏位X軸(以下Mean of X)、動揺平均中心偏位Y軸(以下Mean of Y)を測定した。

【結果】

初回姿勢評価は、前額面にて頭部右回旋、右肩甲骨下角下制、体幹右回旋・右側屈。矢状面にて、頭部の前方突出、胸椎後弯・腰椎前弯増加、骨盤前傾を認めた。最終評価にて、それぞれ減少し正中線に近づいた。重心動揺は、RMS.AREAが初期にて開眼1028.6mm2、閉眼3296.2 mm2が、最終にて開眼563.8 mm2、閉眼1306.7 mm2。Mean of Xは、初期にて開眼47.9mm、閉眼41.2mmが、最終にて開眼41.3mm、閉眼33.1mm。Mean of Yは、初期にて開眼-7.8mm、閉眼-13.2mmが、最終にて開眼-4.8mm、閉眼-2.0mmとそれぞれ改善を認めた。また、筋緊張においても頸肩部、大腿前面の亢進が改善された。

【考察】