73 巻, 2 号

選択された号の論文の58件中1~50を表示しています

掲載論文カラー写真集

-

2008 年 73 巻 2 号 p. 1-14

発行日: 2008年

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (7487K)

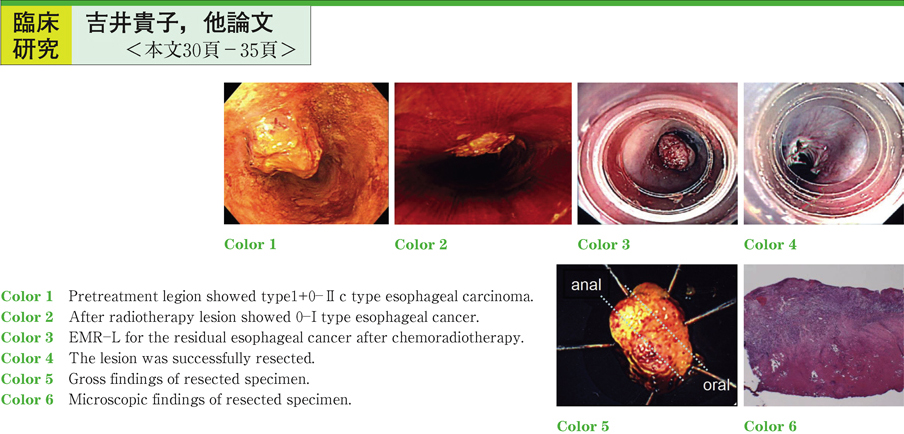

臨床研究

-

2008 年 73 巻 2 号 p. 30-35

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (1291K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 36-41

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (944K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 42-45

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (546K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 46-49

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (337K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 50-53

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (371K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 54-57

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (514K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 58-61

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (427K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 62-65

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (485K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 66-70

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (514K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 71-73

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (294K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 74-76

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (378K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 77-79

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (252K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 80-83

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (436K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 84-87

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (825K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 88-91

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (605K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 92-96

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (372K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 97-102

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (1132K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 103-106

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (304K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 107-110

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (368K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 111-115

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (338K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 116-119

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (350K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 120-124

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (739K)

症例

-

2008 年 73 巻 2 号 p. 126-127

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (330K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 128-129

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (526K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 130-131

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (559K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 132-133

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (698K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 134-135

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (532K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 136-137

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (639K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 138-139

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (268K) -

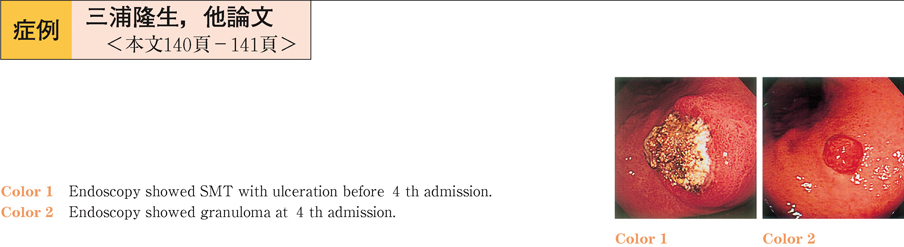

2008 年 73 巻 2 号 p. 140-141

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (462K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 142-143

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (356K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 144-145

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (659K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 146-147

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (376K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 148-149

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (503K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 150-151

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (555K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 152-153

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (261K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 154-155

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (457K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 156-157

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (616K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 158-159

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (508K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 160-161

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (519K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 162-163

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (531K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 164-165

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (391K) -

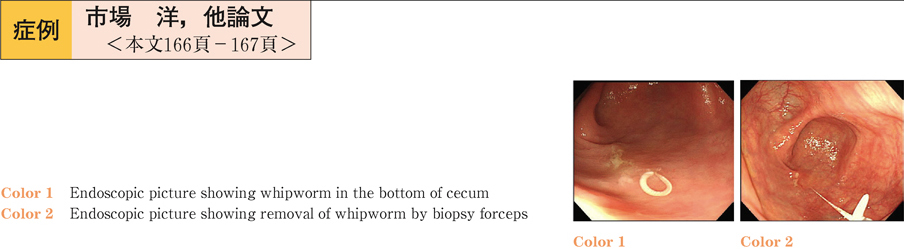

2008 年 73 巻 2 号 p. 166-167

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (186K) -

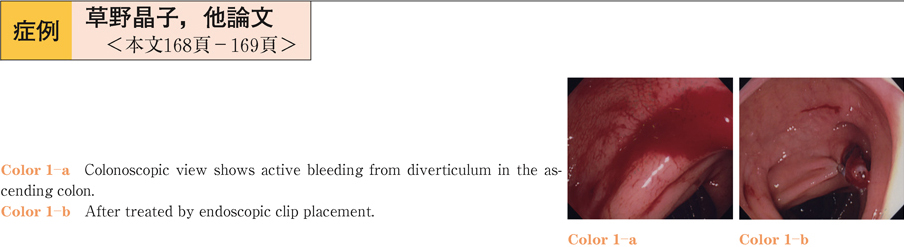

2008 年 73 巻 2 号 p. 168-169

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (264K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 170-171

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (470K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 172-173

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (563K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 174-175

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (385K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 176-177

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (563K) -

2008 年 73 巻 2 号 p. 178-179

発行日: 2008/12/10

公開日: 2013/07/31

PDF形式でダウンロード (658K)