巻号一覧

2006年度日本地理学会春季学術大会

選択された号の論文の255件中51~100を表示しています

-

大橋 由美p. 51

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.はじめに 循環型社会形成推進基本法をはじめとする関連制度が整備される中、これまで廃棄物として処分されてきたものを減らし、資源の効率的利用やリサイクルを促進しようとする取り組みが増えつつある。家庭から排出される生ごみも例外ではなく、ごみの減量と有効利用の促進とを兼ねて積極的に再利用されることが期待されているが、その再利用は進んでいない。このような中、既に家庭から排出される生ごみを対象とした堆肥化事業を進めている自治体もあり、新たに同事業の導入可能性を模索する自治体もみられるようになった。しかし全国各地の自治体で行われている生ごみ堆肥化事業の現状および問題点・利点を地域特性に着目して分析した研究は見られない。これらを明らかにすることは堆肥化事業の導入を探る自治体にとって有用である。 そこで本研究は、自治体主導で実施されている生ごみ堆肥化事業の現状、および問題点・利点を地域特性と関連付けて明らかにすると共に、それらに基づき、その将来性について考察することを目的とする。以後、生ごみを堆肥化することで、その再利用を進めることを生ごみリサイクルと表記する。2.研究方法 生ごみリサイクル実施自治体の現状を把握するため、自治体が実施主体の1つとして関与することで家庭から排出される生ごみを対象としてリサイクルを進めている全国各地の自治体を拾いあげ、アンケート調査を行った。アンケートは事業概要、事業の問題点・利点などを問うもので、69自治体に対し郵送配布した。その結果、45自治体からの回答があった(回収率:約65%)。なお、調査対象とした自治体を取り組み段階別に、中止・実施中・モデル事業段階という3グループに大別して考察を行った。3.結果 生ごみリサイクル実施中にある自治体のほとんどが、人口5万人未満、農家率6%以上、モデル事業段階にある自治体の多くは、人口5万人以上、農家率6%未満という地域特性を有していることが明らかになった。実施中にある自治体のほとんどが、市・町全域的に事業を展開していた。一方、各々の自治体の有する農家率の高さと農家戸数の多さは、必ずしも堆肥の需要先増に結びついていない。 実施中にある自治体は、施設の維持管理およびそれに要する財源・堆肥の品質と需要先確保・分別の徹底に関することを問題点として挙げており、モデル事業段階にある自治体ではコスト・住民に対する啓発が問題点として挙げられていた。事業を中止した自治体では、施設の老朽化・財政面・臭気問題・堆肥の品質と需要先確保・住民に対する啓発および情報提供を中止要因として挙げており、現在事業に取り組んでいる自治体が問題として挙げている点と中止要因となった点に類似性を見出すことができた。事業効果としては可燃ごみが減量したと回答する自治体が多数あり、この事業を実施することで主として可燃ごみの減量効果が得られることが明らかになった。 この事業の成功可能性が高いのは、堆肥需要が見込める、人口5万人未満、かつ農家率は6%以上、という比較的小規模で農村的性格を有する自治体であるといえる。また事業導入時には、住民の事業に対する理解と協力を得るための啓発を行った後、全域的に実施するのが良いと思われる。一方、販売経路の確立、農家の使用に適した堆肥作りをすることが堆肥需要増に繋がると考えられ、JA等との協力の下に事業を進めるのが良いと思われる。抄録全体を表示 -

森脇 広, 大平 明夫, 松島 義章, 大木 公彦p. 52

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー鹿児島湾の湾奥は姶良カルデラによって形作られる.この北縁沿いに広がる国分平野は段丘化し,それは,姶良カルデラの火山活動に伴う隆起が関わっていることが示唆されてきた(森脇ほか,2003).しかし,完新世初期の旧海面高度や海進の状況など,完新世の地形発達の資料はまだ十分整ってはいない.ここには桜島など周辺の諸火山に由来する完新世テフラが分布し,これによって低地の詳しい編年をすることが可能である. 今回,海岸近くと内陸の氾濫原で2本 - KB-1, KB-2 - のオールコアボーリングを行い,層相解析,テフラ分析,貝化石,微化石-珪藻・有孔虫-の分析から完新世初期以降の古環境を追跡し,地形発達を考察した. KB-1ボーリングこのボーリング位置は現在の海岸から約1km内陸で天降川の旧氾濫原にある.周辺には完新世海成段丘の隼人面が分布する.ボーリング地点の標高は約3mである.掘削は約60mの深度まで行った.最上部の3mは,旧天降川の河床礫とみられる粗粒な砂礫堆積物からなる.この礫層から下位は,砂質・軽石礫質の堆積物からなる.泥質な堆積物は少ない.この中には,貝化石をよく含むことから,コアは基本的には海成堆積物である.この中には,多くの軽石層が介在する.その多くは入戸火砕流の二次堆積物とみられる円磨された軽石からなるが,特徴的なガラス質火山灰層が1枚,円磨されていない1次の軽石層が2枚見いだされた.ガラス質火山灰層は基底深度が16.6mで,厚さが2.3mに及ぶ.バブルウォール型の火山ガラスを多く含み,その屈折率(n)は1.512-1.515である.周辺の台地上でのテフラ層序からみて,この火山灰は鬼界アカホヤ火山灰(K-Ah)に同定される. K-Ahの降灰は,鹿児島湾北岸では,海進がもっとも内陸に及んだ時期に当たり,この火山灰は周辺台地崖下付近の完新世段丘面では地表面近くに認められる.これまでに得たK-Ahの深度の中で,KB-1地点でのK-Ah深度はもっとも深い.深度28.45m _から_ 28.7mには粗粒軽石層・細粒火山灰層からなるテフラ層がある.火山ガラスの屈折率(n=1.515-1.517) は桜島テフラ群のそれと一致する.国分平野周辺台地でのテフラ層序からみて,この軽石層はSz-Tk3(P13)に対比できる.最下位のテフラは深度52.10_から_52.125mにある.円磨されていない粗粒軽石で,その火山ガラスの屈折率(n=1.509-1.513)は桜島テフラ群のSz-Sに対比される. 珪藻遺骸は泥質堆積物のところで主に検出される.それらは全体として干潟の環境を示す.K-Ahより上位では干潟_から_内湾環境の海生種で,Sz-Tk3より下位では汽水生・淡水性種も随伴する.Sz-Sの直上で出現したAuracoseira (Merosira) spp.はこの時期汽水湖的な環境が形成されたことを推定させる. 貝化石は全体的によく含まれる.珪藻遺骸の認められない粗粒な砂質堆積物の中にも貝化石は見いだされる.最下位はSz-Sの4m下位(深度56m)の層準からのものである.同定された主な貝化石は,シラオガイ,ムラサキガイ,イボキサゴ,イボウミニナ,マテガイ,ヒメシラトリ,アサリ,オガサワラモツボなどである. この平野の地形発達で特徴的なことは,Sz-SからK-Ahにかけての完新世初期の海面上昇期において,この地点はほぼ連続して潮間帯付近の環境下にあったことである.それはこの時期を通じて海面上昇と堆積が均衡してきたことを示す.3枚の指標テフラの深度から,KB-1地点での平均堆積速度は,Sz-S_から_Sz-Tk3が11mm/年,Sz-Tk3_から_K-Ahが4mm/年,K-Ah_から_現在が2mm/年となり,新しくなるにつれて減少する.KB-2ボーリング ボーリング地点は海抜16m,現海岸から約8km内陸にある.その位置は完新世海進到達域を求めるために選定された.コア全長22mのうち,最上部6mと最下部21.5m以深は粗粒な河床礫である.この間に砂質_から_泥質堆積物が挟まれる.深さ10.5mの層準に米丸テフラと見られるスコリア質火山灰以外に指標テフラは認められない.貝化石はない.珪藻遺骸はわずかに汽水生種も含むところもあるが,全層を通じて淡水性種が主体である.海進期においても氾濫原が維持され,海進はここまでは及ばなかったとみられる.抄録全体を表示 -

森下 信人p. 53

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー【はじめに】

北海道北部,天塩から羽幌にかけての海岸沿いには,海成段丘面が連続的に分布する.池田ほか(2002)によると,現海岸線から5-10km沖合いの褶曲帯は天塩断層帯の延長とみなされ,現在最も構造運動が活発な地域ととらえられている.

柳・平川(1998)は,遠別から歌越にかけての完新世海成段丘を認定し,この地域の海岸が顕著な隆起傾向にあることを示した.しかし,上記段丘の旧汀線を示す地形は,歌越以南では海岸侵食により消失していることから,完新世段丘面の隆起量を見積もるためには,海成層準の上面高度を認定する必要がある.

初山別村豊岬では,完新世段丘面(以下,豊岬面・Ty面とする)構成層が海食崖に沿って連続的に露出している(図1).海食崖上でのTy面の標高は約15-18mであり,北側ほど高い(図2).本報告では,Ty面構成層のイオウ分析を行い,Ty面の形成過程を検討する.

【露頭状況およびイオウ分析結果】

Loc. 1-3にかけて,厚い砂礫層からなる河川成堆積物が標高3_から_4mで新第三系遠別層を覆う(図2).Loc. 3付近においてこの砂礫層中に挟在する粘土層から,7890±80 yr.B.P.の14C年代値が得られている(柳,1999MS).Loc. 1では標高約8m,Loc. 2では同11mより上位は,泥炭を含むシルト質の堆積物が主体となる.標高14-15mから上位にかけて,再び砂礫からなる河川成の堆積相となる.Loc. 1の標高約8mより上位のシルト層を対象に,50-100cm間隔でイオウ分析を行った.標高約12.5m にFeS2含有量の高い層準が認められる.この層準には泥炭の薄層が挟在することから,ラグーン成の堆積相と推定できる.この上下位の層準はともにFeS2含有量が非常に小さく,Locs. 2- 3の露頭状況と併せて考えると,河川成の堆積相を示している可能性が高い.

【Ty面の隆起速度】

標高約12.5mの層準をラグーン成の堆積物とすると,この時代の旧汀線は同程度の高度,もしくはやや高い位置にあると考えられる.堆積年代を約6000年前の高海面期と仮定すると,隆起速度は1.8m/ 1000 yrに達する.MIS5eの旧汀線高度に基づく隆起速度は0.8m/ 1000 yrほどであり(小池・町田,2001),新しい時代ほど隆起速度が大きい可能性がある.

今後,Loc. 2においても同様の分析を行い,Ty面の形成過程を検討する.さらに,周囲に分布する海成段丘面の旧汀線高度や周辺海域の海底地形・地質構造などから,第四紀後期の地殻変動過程について考察する.抄録全体を表示 -

山田 和芳, 瀬戸 浩二, 坂井 三郎, 石田 桂, tanavud charlchai, 高安 克己p. 54

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリータイ南部,マレー半島東岸に位置するソンクラー湖は,南北約90km,東西約25km,総面積1,182km2の広大な沿岸潟湖である.

沿岸潟湖では,近年の地球温暖化によるわずかな海面上昇や人為的な湖の富栄養化によって,その環境は容易に破壊されてしまうことが予想され,沿岸地域に暮らす人々の生活にも影響を及ぼしかねない.ソンクラー湖では,過去に湖沼の底質環境や,その形成過程について,詳細に明らかにした研究は充分に行なわれていない.そこで本研究では,ソンクラー湖において現在の環境を明らかにするために,水質および底質調査を行なうとともに,過去から現在までの湖沼環境を明らかにするために複数の柱状試料の採取を行ない,それら試料の堆積学的・地球化学的分析を行ない,汽水環境の形成過程や近年の環境悪化の影響について検討した.

ソンクラー湖は海跡湖に地形区分され,海岸線にほぼ平行する顕著な砂州や浜堤列によって外洋と隔てられている.ソンクラー湖は,大きな湖盆が3つあり,北部よりノイ湖,ルアン湖,サップソンクラー湖にそれぞれ分けられる.外洋とつながる潮流口はサップソンクラー湖最南端の一ヶ所のみである.

調査は2005年8月に行なった.調査項目は現世環境復元,古環境復元の大きく2つに分けられる.現世環境復元では,ルアン湖およびサップソンクラー湖の全域にわたる32地点において水質測定および採水,採泥を行なった.水質は水温,塩分,溶存酸素量等を測定した.採水した水試料は,水の炭素同位体比測定を行なうとともに,一部の水はフィルター濾過して,懸濁量,CNS含有率等を測定した.採泥した泥試料は,有孔虫および貝形虫の群集組成を明らかにするとともに,泥中に含まれる有孔虫殻等を用いて炭素同位体比を測定している.また,有機物起源特定のために,CNS分析および有機物の炭素同位体比を測定した.さらに,潮流口からルアン湖の最北部まで約80kmにわたるルート上で水質調査を行ない,ソンクラー湖の水質断面プロファイルを作成した.一方,古環境復元では,ルアン湖およびサップソンクラー湖の合計4ヶ所において,押し込み式ピストンコアラーを用いて最大全長2mの柱状試料を採取した.採取した試料は,層相記載後,分割して,それぞれ地球化学分析を行なった.また,堆積物中に含まれていた植物遺体や貝化石を用いてAMS放射性炭素年代測定を行なった.

水深はソンクラー湖全域を通じて極めて浅い(平均水深:1.6m).最も深い場所は,潮流口付近で約7m付近である.塩分は,サップソンクラー湖南東部の潮流口付近および,ルアン湖中央東部において,やや高い値(10_から_40 PSU)になっている.それ以外の場所では,ほぼ0 PSUの淡水環境を示している.ルアン湖において,高塩分を示す場所では,砂州を通じて海洋からの海水の侵入が予想される.一方,底質環境は全域において水深が浅いために,とくに水深が2m以浅の全地域において黄褐色を呈する酸化シルト層になっている.

採取した4本の柱状試料について層相観察を行なった結果,湖内において陸側(西側)と海側(東側)では,堆積層相が異なっていた.陸側では,深度1m付近より下位において,泥炭(リグナイト)層がややスランプ化して堆積しているのに対して,海側では,干潟性の貝化石を含む海性粘土層が堆積している.泥炭層中の腐植した植物片や,海性粘土層中の貝化石や植物遺体の放射性炭素年代測定値は,どれも6,260_から_7,100 14C yr B.Pの間の値を示し,これらの堆積時期が,Holocene Optimumの海進期にあたり,場所によって泥炭層が堆積する環境になっていたことが予想される.また,表層から50cm程度は,無層理シルト層がすべての柱状試料中に認められ,これらが近年における周辺地域の土地改良にともなう,多量の土壌流出に起因すると考えられる.詳しくは発表時に報告する.抄録全体を表示 -

その被害想定から中林 一樹p. 55

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー日本の首都機能は、南関東地域の複雑な地殻構造の上に展開している。それ故に、首都としての東京大都市地域は、世界でも最も地震の起きやすい地域の一つである。様々なタイプの地震が発生するが、そのうち震源の浅い地震は大きな被害をもたらす可能性が高い。太平洋プレートの起因する地震は震源が深いのに対し、フィリッピン海プレートと北米プレートの境界面(東京都南部で20km、北部で30kmの深さ)やフィリッピン海プレート内部での地震は、震源が浅いため、地震規模が小さくても大都市の直下で発生すると、大災害となる可能性がある。この内陸の浅いところで発生する「首都直下地震(マグニチュード7クラス)」の切迫性が高まっている。文部科学省の地震調査委員会の長期評価では「首都地域にM.7クラスの直下地震が発生する可能性は30年間で70%」である。これは、宮城県沖地震の99%、東海地震の86%(参考値)に次いで高い。 対策を考える上で最も困難な要素は、「首都地域のどこで発生するのかが分からない」ことである。地震災害は、誘因(外力)である地震動(震度:地震規模(マグニチュード)と震源からの距離、各地域の地盤構造によって規定される地表での地震動の強さ)と素因(その地域の土地利用状況や社会状況)とによって決定される。首都地域が世界最大・最高密の都市であることが、被害を大きくしてしまう潜在的脆弱性を持っている。 切迫する首都直下地震に対して、抜本的に震災対策を見直すべきとして、中央防災会議は首都直下地震対策専門調査会を設置し、対策の前提とするために被害想定調査に取り組み、2005年に首都直下地震対策大綱とともに公表した。 被害想定には地震規模と震源位置を設定しなければならない。地震タイプを3種(プレート境界型、プレート内部型、活断層型)、震源位置を境界型(M.7.3)で3,内部型(M.6.9)で10、活断層型(M.7.0_から_7.5)で5、合計18の想定地震を設定した。 阪神・淡路大震災の知見を活用しつつ、首都地域の地域特性に配慮して、定性的な被害想定も視野に入れて検討してきた。 被害が最大になる「東京湾北部地震」「都心西部直下地震」と、埼玉県の被害が最も大きくなる「さいたま市直下地震」「関東平野北西縁断層帯地震」の主要な被害想定結果は表1である。 地震被害は発災時の状況によって異なる。最も建物被害が大規模になるのは「冬・平日夕刻・風速15m/s」の状況下、人的被害が最大となるのは発災時間が「早朝5時」の場合であった。 これらの被害想定結果は、阪神・淡路大震災の2_から_8倍の被害規模となっている。東京湾北部地震では表1のほか、ブロック塀・自販機等転倒17万件、停電160万件(6日間)、通信支障110万回線(2週間)、断水1100万人(30日間)、ガス支障120万件(55日間)、自力脱出困難者4,300人うちエレベーター停止30万基による閉じ込め者12,500人、帰宅困難者650万人、直後の避難所避難者450万人、自宅を全損した世帯160万世帯など。これらの直接被害の復旧復興費用としてみた直接損害額は67兆円、生産性低下に伴う間接被害金額が45兆円と想定した。 首都直下地震は、大量の被害をもたらす「量」的な巨大震災であるとともに、東京都心直下では政治・経済・行政の国家中枢機能を巻き込んだ「質」的なスーパー都市災害でもある。中越地震の60_から_240倍にも及ぶ膨大な被害量に対処するには、個人の被災者の自立的準備と被害軽減の事前取り組みしかない。他方戦後には経験していない首都機能の被災に備えては、政府が主導する被害軽減対策の事前推進を前提に、国家中枢機能継続のための危機管理の準備対策を急がねばならない。抄録全体を表示 -

楮原 京子, 今泉 俊文, 三輪 敦志, 黒澤 英樹, 小坂 英輝, 佐藤 比呂志, 千屋断層 研究グループp. 56

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー横手盆地東縁断層帯は東北日本を代表する逆断層帯であり,明治29年に発生した陸羽地震の時には35kmに渡る地表地震断層が生じた.この地震断層はその分布形態などの特徴により,北から白岩断層・太田断層・千屋断層に区分される.また,白岩断層と千屋断層は真昼山地前面に形成された丘陵と盆地との境界に位置し,西側へ弧状に張り出すのに対し,太田断層は,これらの断層より山地側に位置するため,大局的には本断層帯の断層トレースは数kmの間隔で湾曲を繰り返す.また,断層の走向が著しく変化する箇所(各断層の両端部)では,千屋断層から太田断層にかけては陸羽地震時の断層の出現は不確かであるが,太田断層北部では白岩断層に向かって,新たな断層が平野側に生じたなど,違いが認められる. すなわち,同時に連続して生じた断層ではあるが,断層線の湾曲は,地下の断層形態やその発達の違いを反映していると考えられる.

本研究では,横手盆地東縁断層帯の主要な断層をそれぞれ横切る測線において反射法地震探査を実施し,各断層の地下構造を検討した.さらに,それらの結果ならびに1996年に千屋丘陵で実施された反射法地震探査結果(佐藤・平田,1998)を踏まえ,断層の地表形態と地下構造との関連や断層帯を通して構造の変化を明らかにする.

これまでの成果として,千屋断層では中央部と北端部では地下の断層形態が変化することが明らかである.すなわち,佐藤・平田(1998)で示された千屋断層はemergent thrustであるが,北端部ではその断層が地下に伏在したままであり,このことに起因して断層上盤の各層が著しく褶曲(撓曲変形)したと考えられる.したがって,現在の地表の断層トレースは一つの断層面が地表に接する線ではなく,深さ方向に階層をなす幾つかの断層が組み合わさっているもの(上下方向に雁行する)と考えられる.また,今泉ほか(2006)で報告される千屋断層の地表近くでの小規模な湾曲も同様の現象であると考えられ,このような構造の変化は,断層面を形成しやすい物質が,どのように分布するのか等,地質状況に影響されていると考えられる.抄録全体を表示 -

秋本 弘章, 朝倉 啓爾, 小口 久智, 平澤 香, 吉田 和義p. 57

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.学校教育分野における地理教育の課題と取り組み

地理教育では何を学ばせるべきだろうか。地理教育において児童・生徒に身につけさせたい力とは何だろうか。この問題は、従来から何度も議論されてきた。教育内容は、普遍性が要求されるとともに、時代の要請に応じてある程度その内容を変えていくことが求められていることによる。本委員会では、今日の社会において、地理教育の果たすべき役割を考えつつ、地理教育の内容やあり方を検討するための基礎的な資料の収集を行っている。 具体的には、地理教育の「基礎・基本」に関する先行論文・資料等の収集整理、インタビューおよびアンケート調査である。先行論文の収集では、約250本論文を収集し分析を進めている。ここでは、インタビューと「基礎・基本」に関するアンケート調査の概要について報告する。

2.インタビューから考える地理教育の意義

インタビューは2005年12月から順次行っている。対象者は、大学時代に地理学を学び、教員以外の道に進み、活躍されている方々である。インタビューを行う理由は、従来地理教育について、教員を中心とする地理教育および地理学の専門家のみで検討する傾向にあった。しかし、社会に期待される地理教育を構築するためには、教員以外の視点が不可欠であるという認識による。インタビューの内容は、大学で地理学を選んだ理由、大学時代の地理学に関する思い出、仕事と地理学の関係、初等中等教育で学んで欲しいこと、地理学を学ぶ人へのメッセージなどで、本人の経歴等に合わせて自由に語っていただいた。インタビューからは次のような知見が得られた。まず、地理学を学ぶきっかけはさまざまであるが、中学校や高等学校の教員の影響が大きいことである。したがって、地理学の活性化のためには初等中等教育の教員の資質向上が不可欠である。また、地理学教育に関しては、次のような利点をあげた。第1に自然と人文の両分野にまたがって学習するため、多面的・多角的な考察力が身につくこと。第2にフィールドワークの経験を通じて、現場でものごと考え、実証する態度が養われたこと。第3に地理では、地図を用いて多様なスケールでものごとを考察するが、このことによってマネージメントに必要不可欠な組織の各部署を全体の中に位置づける能力が身についたこと。これらは、従来から行われている地理学教育が社会でも十分役に立つことを物語っている。 さらに、初等中等地理教育において期待することとして、最低限の地名・位置などの知識の定着、地図や書籍等を用いて地域の状況を知る技能を身につけること、総合的・客観的かつグローバルな視野で現代社会を見る目を育成することの3つが共通してあげられた。しかも、今後の社会ではこれらはますます重要になると指摘し、地理教育への期待が述べられた。

3.アンケート調査にみる地理教育の方向性

「基礎・基本」に関するアンケート調査は、2005年度秋季大会時に行った。2005 年12月現在で223のサンプル数があり、このうち高校教員が38%、大学教員が21%、大学院生が15%である。高校と高等教育関係者の意向が強く反映した結果となっている。なお、その後、中学校社会科教員に対しても同様のアンケートを郵送で行い、集計・分析を進めている。アンケートの内容は、地理教育の「基礎・基本」として重要な項目は何か、各学校段階で重視すべき内容は何か、学習指導要領の示し方および内容と時間のバランス、地理教育の障害になっていること、能力主義カリキュラムについてである。地理教育の「基礎・基本」としては、地名・自然・人文に関する最低限の知識・理解および地理的事象に関する関心や意欲と回答した人が多い。各学校段階で重視すべき内容は、小学校では身近な地域の調べ学習と座標軸になる位置や地名などの知識の定着、中学校では世界と日本の地誌ならびに地図活用など、高等学校では環境問題など主題的学習や人口・産業といった系統的学習、世界地誌および市民性を育成する学習が重要であると考えられているようである。現行の学習指導要領の内容と比較すると、小学校が最も乖離が大きく、高等学校では比較的小さいように思える。学習指導要領に関しては、目標のみを示し内容は現場の裁量を大きくすべきとの意見が多い。これは内容に対して授業時数が不足している現状とも関連があろう。また、能力主義カリキュラムについての認知は比較的高く、学校段階によっては導入を図るべきであるとの意見が多い。地理教育の障害に関しては、入試制度や授業時間不足および教員の研修機会が挙げられている。抄録全体を表示 -

與倉 豊p. 58

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー_I_ はじめに産業集積は経済学や経済地理学といった学問の専門の別を越えた,ホットイシューである.近年,経済学では,ポール・クルーグマンやアンソニー・ベナブルズおよび藤田昌久といった著名な経済学者たちが,産業集積のメカニズムを解明するために鎬を削っている.ただし,新しい空間経済学では数理モデルの構築とその拡張化に腐心する一方で,実証分析による理論モデルの裏付けが決定的に欠落していた.事実,その学の創設者であるクルーグマン自身が,モデルの計量的な実証研究の少なさとその限界を認めている(Krugman,1998).その一方で近年,園部・大塚(2004)のように我が国においても「集積の経済」に焦点を当てた実証研究が生みだされつつある.上記のような既往研究においては,都市経済学や地域経済学で培われてきたアプローチを踏襲した分析がなされている.「集積の経済」は新しい空間経済学の鍵概念の一つであり,それら既往研究の成果は新しい空間経済学の実証研究が向かうべき方向を提示していると考えられる.本発表ではまず,集積の経済に関する既存研究の動向を整理しながら,重要な論点を抽出し,実証分析の枠組みを提示することを第1の目的とする.そして第2に,工業統計表工業地区編データを用いて,我が国工業の動向を数量的に把握していく.最後に,工業統計表工業地区編データから地理行列を構築し,集積の経済に関する実証分析を行う.このような問題意識の一部は,小田(2005)の主張と軌を一にしている.すなわち小田は「近年の産業集積研究は概念的研究とかたや事例地域の実態分析の両極に分化し,その一方で日本の産業集積の実態を統計データを用いて定量的・可視的に示すという基本的な作業が等閑にされてきた(小田, 2005, p.14)」と既存研究の問題点を指摘する.本論者はさらに,数量的な実態把握だけに留まらず,計量的な実証分析を取り入れることで集積の経済の動学的な側面を捉えていくことが必要であると考えている._II_ 動学的な外部性概念を用いた実証分析Glaeser, Kallal, Scheinkman et al.(1992)やHenderson, Kunkoro and Turner (1995)といった先駆的な研究成果以降,集積の経済に関する研究では都市の成長を促す要因として,動学的な外部性に着目してきた.この動学的な外部性の議論では,都市地域における情報や知識の「歴史的」蓄積がイノベーションをもたらし,「現在」の産業発展を決定する源泉であるとする.先行研究で取り扱われている動学的な外部性としては,_丸1_MAR(Marshall-Arrow-Romer)の外部性,_丸2_Jacobsの外部性,_丸3_Porterの外部性の3つを挙げることができる(Glaeser, Kallal, Scheinkman et al., 1992).いずれの外部性においても集積の存在理由を,近接性にもとづく企業間における知識・情報のスピルオーバーに求めている.ただしそれらは,知識・情報のスピルオーバーが産業内,産業間どちらで重要となるのか,また市場が競争的,独占的である時のどちらが成長を促すのかについて異なる立場を採っている.本研究では,工業中分類のなかから機械系5業種(_丸1_金属製品,_丸2_一般機械器具,_丸3_電気機械器具,_丸4_輸送用機械器具,_丸5_精密機械器具)について,OLS(単純最小二乗法)を用いて動学的な外部性と雇用成長との関係を明らかにした.参考文献小田宏信(2005):『現代日本の機械工業集積_-_ME技術革新期・グローバル化期における空間動態_-_』 古今書院.園部哲史・大塚啓二郎(2004):『産業発展のルーツと戦略_-_日中台の経験に学ぶ_-_』 知泉書館.Glaeser, E.L., Kallal, H.D., Scheinkman, J.A. and Shleifer, A.(1992): "Growth in Cities," Journal of Political Economy, 100: 1126-1152.Henderson, J.V., Kuncoro, A. and Turner, M.(1995): "Industrial Development in Cities," Journal of Political Economy, 103: 1067-1090.Krugman, P.(1998): "What's new about the new economic geography?," Oxford Review of Economic Policy , 14(2): 7-17.抄録全体を表示 -

大分県の事例中澤 高志p. 59

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.問題の所在1990年代後半から,フリーターやニートなど,正社員として働いていない若年者の増加が,関心を集めている.こうした状況を受けて,若者の働き方に関する実証的な知見の蓄積が進んだ.とりわけ,労働政策研究・研修機構などが,若者の働き方に関する基礎的なデータを収集し,それに基づく研究成果を公表してきたことで,フリーターやニートの増加は社会全体の問題であるというコンセンサスが形成されたといえよう.しかし社会全体の問題であることは,必ずしもその問題が,質的・量的に全国共通の形をとることを意味しない.地域労働市場の態様や住民属性が地域的に異なることから,若年不安定就労者の属性や不安定就労になるプロセスは,必然的に地域的に異なる.今日では,地域の実情を反映した若年雇用対策の必要性が指摘され,若年者に対して包括的な就業支援を行うジョブカフェの整備などが地域主導で進められている.しかし肝心の若年雇用に関する地域の実情把握は,遅れているといわざるを得ない.本発表は,既存資料の分析から,若年不安定就労者の問題を分析するにあたって地域的視点を導入する意義を示すとともに,大分県における事例研究の途中経過を提示することを目的としている.なお,本稿のいう若年不安定就労者とは,15-34歳で在学しておらず,正社員でない者(無業者を含む),女性については配偶者のいない者である.2.若年不安定就労者の地域差都道府県別の正社員率は,大都市圏で低い傾向にあり,裏を返せば若年不安定就労者が大都市圏に多いことがわかる.しかし四国や九州,東北など,国土の縁辺部にも,大都市圏と同程度に正社員率の低い県が存在する.絶対数では大都市圏に生活基盤を持つ若年不安定就労者が多いことは事実だが,若年不安定就労者比率の増大は大都市圏固有の問題ではない.つづいて転職経験のあるフリーターについて,前職の雇用形態が正規の職員・従業員である割合を東京都とその他の地域に分けて集計すると,東京都以外では,東京に比べて正規職からの転職でフリーターになっている割合が高いことが明らかになる.また,フリーターの前職離職理由のうち,非自発的な理由の割合は男女とも東京都以外が東京都を上回る.一方,転職経験のある正規職のうち,正規職以外から転職した者の割合は,東京都の方が高かった.これらを総合すると,東京都以外の地域では,東京都に比べて若年者がいったん正規職についても不安定就労に陥る可能性が高く,逆に不安定就労から正規職に移行することは難しいと考えられる.3.大分県の事例 大分県はフリーター率,高卒無業率ともに全国平均を下回る.有効求人倍率は全国平均以下であるが,九州では最も高い.いくつかの指標を見る限り,大分県の雇用情勢は九州の中では相対的に良好である.とはいえ,若年不安定就労者は増加している.本発表では,大分県における若年不安定就労者の実像を明らかにするため,大分県庁より貸与を受けた「若年不安定就労者実態調査」の個票を二次分析する.有効サンプルは男性170人,女性256人である.学歴で見た場合,最も多いのは高卒であり,男女ともこれまでに正規職についた経験を持つ者が約半数に上る.現在非正規職に就いている理由として,「時間や場所を自由に選んで,働きたかったから」や「夢を実現するまでの生活費を稼ぎたかったから」を挙げる者も一定程度存在する.しかし男女とも最も選択率が多いのは,「本当は正社員として働きたかったが,自分の希望する職種や求人がなかったから」である.ここから正社員志向が伺えるが,「本当は正社員として働きたかったが,採用されなかったから」の選択率が一番多いわけではない.つまり,求人が量的に不足していること以上に,求人の内容が求職者の希望とミスマッチを起こしていることが問題となっている.こうしたミスマッチは,学卒就職の時点ですでに起こっている.発表当日は,このミスマッチについて具体的に検討するとともに,ジョブカフェによる若年不安定就労者支援についても言及したい.抄録全体を表示 -

橋森 公亮, 高橋 就一, 中田 高, 今泉 俊文p. 60

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.はじめに

1995年の兵庫県南部地震以降,全国の主要活断層を対象とした調査研究が多数実施されてきた.従来の地形地質調査に加え,トレンチ掘削や反射法地震探査などの様々な手法によって,活断層の活動性に関するデータは着実に蓄積されつつある.同時に,断層変位量および変位速度の分布の検討は,活動セグメントの評価という観点から重要な課題とされている.そこで本研究では,全国の主要98断層帯を対象とした既存文献調査に基づいて,断層変位量データベースを作成し,データのマッピングを通して,変位量・変位速度分布の検討を行う.ここでは主として西日本に分布する横ずれタイプの活断層を例に検討する.

2.断層変位量データベースの作成

データベースは,既存文献(学術論文・報告書・調査資料など)を利用して,主に該当文献に関する情報と変位量に関して記載されている情報を抽出して作成した(図1).前者は文献名,著者名,掲載雑誌名・発行元,発表発行年などで,後者は変位量測定地点,変位量(垂直・水平方向別),変位地形,変位基準,基準形成期,測定方法などである.

変位量に関するデータは,それらが得られた地点のID番号を用いることで管理できるようにした.変位量は,断層変位地形の認定や測定方法が文献によって異なるので,計測手法には特に留意した.また,文献に記述されている変位量が,特定のポイントにおける値なのか,ある地区における平均的(代表的)な値なのかと言う点にも注意した.

そこで,変位量の測定地点,変位基準,基準形成期の決定方法,変位量測定方法に関しては,各データの属性の違いを区分できるように,別途基準を設けて細分した.

3.横ずれ変位量・変位速度分布の表現

上記のように整理された断層変位量データを用いて,四国中央構造線断層系の横ずれ変位および,それに付随する縦ずれ変位の断層変位量および平均変位速度分布を示した(図2).横ずれ変位量は主に河谷や段丘崖の屈曲量によって求められる.屈曲谷が開析する地形面の年代が明らかな場合,屈曲谷の形成は少なくとも地形面形成後のイベントと考えることができるので,平均変位速度の下限が求まるが,平均変位速度の分布にはばらつきが大きい.一方,横ずれに付随する縦ずれ変位速度は,東半部で「山型」の分布を示し,おおよそ横ずれ変位速度の分布と対応した関係にあるといえる.南側隆起を伴う西半部については,年代に関するデータが不足しており,変位速度分布を検討するには,さらなるデータの蓄積と整理が必要である.

横ずれ断層では,形態単位モデル(中田ほか,2004)によってセグメンテーションが試みられており,上記のような横ずれ変位とそれに伴う縦ずれ変位の分布を組み合わせることによって,より精度の高いセグメント評価が可能となろう.また,データベース化した諸元情報をマッピングすることによって,変位量や平均変位速度をさらに吟味出来るように,GISの導入を柱とした作業を進めている段階である.抄録全体を表示 -

鈴木 毅彦, 植木 岳雪p. 61

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー鈴木(2005a)において火砕流堆積物を用いて阿武隈山地北西部に分布する小起伏面群の年代とその形成過程を考察した.その結果は,1)鮮新世前期の5Ma頃にすでに階段状の小起伏面群は存在し,低起伏な丘陵状地形であった,2)これらを覆う火砕流堆積物の侵食が進んだが,基盤となるマサ化した花崗岩まで達すると侵食は鈍った,3)この様な形成過程からみれば,現小起伏面群は鮮新世前期までに形成された小起伏面群の剥離化石面である,の以上である. その後,阿武隈山地北西部の小起伏面群を覆う火砕流堆積物の一部にはより新しいものが含まれることが明らかとなった(鈴木,2005b).また阿武隈山地の隆起・形成過程を明らかにする上で必要な同山地に隣接する郡山盆地の古地理を示すデータが得らた.本報告では,郡山盆地および阿武隈山地北西部の地形発達史をテフラに基づき編み,阿武隈山地の隆起・形成過程を考察する. 阿武隈山地は全体的に小起伏な山地であり,いわゆる隆起準平原とよばれている.このうち北西部には複数の小起伏面が発達し,郡山盆地東方の三春町付近においてKoike (1969)が定義した小起伏面として,上位から船引面,熊耳面,三春面,上位舞木面,下位舞木面が分布する.熊耳面/三春面間と三春面/上位舞木面間の境界は地形面の高度差が大きいため識別が容易であるが,船引面/熊耳面間と上位舞木面/下位舞木面間の高度差は小さく識別がやや難しい. 上記の小起伏面群は,いずれも数10m前後の起伏をもつ丘陵状の地形を呈し,尾根部に強溶結部を伴う火砕流堆積物が認められる.このうち熊耳・三春面を覆う火砕流堆積物は久保ほか(2003)の三春火砕流堆積物の大半に相当する.本層には4.82±0.12Ma,4.86±0.12MaのK-Ar年代値が得られている(鈴木,2005a).一方,上位・下位舞木面上には三春火砕流堆積物および芦野火砕流堆積物(白河火砕流堆積物群の一部,1.5-2.0Ma?)が産出する.芦野火砕流堆積物は剥離化石面を覆ったと考えられ,年代の離れた三春/芦野両火砕流の流下間に剥離化石面が形成されたと考えられる. 郡山盆地は明瞭な活断層により区切られた盆地ではなく,奥羽脊梁山脈や阿武隈山地から徐々に低下する盆地で,その形成には盆地中央部を中心とした相対的な沈降運動が関与していると考えられている(小池,2005).郡山市街を中心とする郡山盆地北部は,新第三系や阿武隈山地を構成する基盤岩の延長部を基盤として,それを覆う層厚100m以上の未固結な細粒堆積物が広く分布する.この細粒堆積物の年代の詳細は明らかでなく,その上部となる郡山層の堆積終了期(郡山面離水期)が120-60kaとなることが明らかにされているにすぎない(小池,2005). 今回,阿武隈盆地と接する盆地東部および盆地西部において西郷火砕流堆積物の分布を確認した.このうち盆地東部では砂?シルトからなる堆積物に挟在された溶結凝灰岩として産出する.この細粒堆積物は郡山盆地を埋積するものと考えられ,とくに西郷火砕流堆積物を被覆する部分は郡山層の一部に対比できる. 三春火砕流から芦野火砕流の流出までの間の郡山盆地に関する情報はない.しかし南方の白河周辺において芦野火砕流堆積物が低地を埋めて堆積することからみて,郡山盆地付近も現在同様に低地であり,山地などの高まりがあったとは考えにくい.当時の阿武隈山地北西部と共に相対的な低地が拡がっていたのであろう.これに対し,西郷火砕流の流下時までには郡山盆地と阿武隈山地の分化はある程度進み,盆地では堆積が進行する一方,阿武隈山地北西部は郡山盆地に対し火砕流が到達しにくい相対的な高まりとなった.抄録全体を表示 -

社会教育における地理教員の試み木下 礼子, 武田 祐子p. 62

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1、はじめに Joni Seagerは“The Atlas of Women”の序文で「地図にする一番の長所は、共通性と差異の両方を同時に示せる点だ。地図化は強力な道具である。何が起こっているだけではなく、どこで起こっているかも表し、統計表や解説では決して明らかにできないパターンを、地図では表すことが可能である。女性の生活を地図にしていくことで、世界の女性の同一性と差異はベストなかたちで表せる。この地図が多くの答えを引き出すとともに、それと同じくらい多くの疑問を引き出すことになるのが私の希望である。」と述べている。日本国内においても同一性と差異は存在する。しかし多くの女性は(男性も)そのことを知らない。2、プロジェクトの経緯毎年8月末に国立女性教育会館で全国女性学ジェンダー研究交流フォーラムが開催される。2004年のフォーラムで、Seagerの地図帳を日本語版に翻訳している女性学グループが「地図でみる世界の女性」という分科会を主催していた。その時に会場から「日本でこのような地図はないのか?」という質問が出た。しかし主催者は「知らない。無いと思う」と答えた。発表者らの研究グループは、今まで女性に関するデータマップを作成し出版してきたが、地理学以外の人にはまったく知られていないという事実をその時に突きつけられた。ある参加者から「来年はあなたがここで分科会をやりなさい。」と励まされ、アウトリーチのためのプロジェクトを開始した。3、プロジェクトの目的 データマップを見ることで、自分たちが置かれている状況を絶対視せず、客観的に見つめ直す「まなざし」を持ってもらいたい。またデータマップというツールを使うと、あなたの言いたいことが効果的に表現できるということを参加者に感じ取ってもらいたい。4、ワークショップの内容最初にデータマップの見方を説明する。次に合計特殊出生率・大学短大への進学率・30代の未婚率・労働力人口比率・18歳未満の子どもがいる3世代同居率・生産工程労務職従事者比率・30代の専業主婦率・パートタイム比率・離婚者比率・40代後半の平均賃金の性差、以上10枚の地図パネル(B1サイズ)を参加者全員で見ながら、分布パターンを確認していく。次に(1)合計特殊出生率と同じ分布パターンを示すもの(2)逆の分布パターンを示すもの(3)どちらでもないものに分類する。これらの地図から何が読み取れるか、背景にある要因に言及しながらディスカッションを行う。5、プロジェクトの活動(E):地図パネルの展示(W):ワークショップ (P):発表上海エキシビションセンター(P)8月21日国立女性教育会館(E)8月26日、(W)8月27日石川県七尾市(E)10月9日・11月27日神奈川県高等学校教科研究会社会科部会(P)10月19日男女共同参画センター横浜(W)10月23日広島大学:地理科学学会シンポジウム(P)10月30日静岡県御殿場市(E)10月31日、11月5・15_-_22日(W)1月23日大分県消費生活・男女共同参画プラザ(W)11月14日フェリス女学院大学(E)11月14日横浜市立大学ジェンダー研究会(W)11月25日京都市女性総合センター(E)12月3_-_4日、(W)12月4日男女共同参画センター横浜北(E)1月9_-_14日、(W)1月14日 6、まとめ 各地の自治体や女性センターから、地図パネルの貸出やワークショップの依頼があったことから、地理の有用性を認識してもらうためにも、データマップの有効性と利用法を社会にアウトリーチしていく活動が必要である。[付記]プロジェクトメンバー:中澤高志(大分大)・神谷浩夫(金沢大)・由井義通(広島大)・若林芳樹(首都大学東京)・矢野桂司(立命館大)・寄藤晶子(お茶の水女子大・院)の各氏に対して、記して感謝します。抄録全体を表示 -

井田 仁康, 近 正美p. 63

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.考案され続けられてきた地理のカリキュラム 地理のカリキュラムは,学会レベルでも私的レベルでも考案され続け,公表されてきている。しかし,学会レベルといっても,専門委員会や研究グループ内での検討でおわり,学会全体のコンセンサスを得ているわけではない。そもそも,学会全体のコンセンサスを得るようなカリキュラムができるのかという問題がある。そこで,日本地理学会の会員が地理のカリキュラムについて,どのように考えており,どのような方向性が望ましいと考えているのか,アンケート調査を実施し,多くの会員が望ましいと考えるカリキュラムの方向性を示すことが本発表の目的である。 本報告では,地理教育専門委員会で実施した「地理教育の基礎・基本アンケート」に基づいて,地理のカリキュラムについて考察を加え,発表の目的を達成させようと試みる。2.学習指導要領の改善すべての地理にたずさわる者のコンセンサスが得られるようなカリキュラムは,今のところ存在しないが,実際は学習指導要領に基づいて地理のカリキュラムは作成される。その学習指導要領をどのように改善するべきかについては,内容および内容の取り扱いについては,現場の裁量にもっと任せた方がよいとする者が半数近くに達する一方で,目標,内容とももっと明確にすべきと考える者が30%いる。さらに,学習内容よりも,獲得する能力を到達目標的に示すのが良いと考える者は6割を越えている。すなわち,学習内容それ自体を学習指導要領で規定するではなく,能力を段階的に習得していくカリキュラムが多くの人にもとめられているといえよう。しかし一方では,基礎・基本となる学習内容を学習指導要領で明確にすべきと考える人も多い。3.学校段階別にみる学ぶべき内容 アンケート調査では,小・中・高校別に,中心にするべき学習内容に回答してもらっている。その結果,小学校で「位置や地名,知識を獲得するための学習」「身近な地域の学習などによる学習方法の習得」を極めて重要と考える者が半数前後と多いの対して,中学校では「日本地誌学習」「地理的技能」を重要と考える者が多くなり,さらに高等学校では「世界地誌学習」「テーマ学習」「シミュレーションなど用いた地理的な見方・考え方を育成する学習」「市民的資質の育成をめざした学習」を極めて重要とする者が多くなる。すなわち,小学校では地名などの単純で,しかも地理的な考察をするうえで基礎となる知識を獲得し,身近な地域の学習で学習方法を習得し,中学校では日本地誌や地理的技能,そして高等学校では世界地誌,テーマ学習や市民的資質を育成する学習をするといった,学習範囲としては同心円的拡大,さらに位置などの知識から,日本,世界の学習をふまえて,それを基盤としたテーマ学習へと進むことがのぞましいことが示されているといえよう。また,地域調査などの学習方法からより広範囲な地理的技能,地理的な見方・考え方が育成され,知識と学習方法を段階的に向上させながら市民的資質を育成するという構図もみえてくる。 このように,「基礎・基本」が重視される中で,アンケート調査を見る限りにおいて,知識の獲得だけでなく,段階的に学習方法,地理的な見方・考え方,そして市民的資質の育成まで内包した地理カリキュラムが,多くの人によって望まれているといえる。しかし,上記の分析・解釈は,高等学校および高等教育関係が多いアンケート調査に基づいたものであり,また,上記の傾向とは全く異なる見解を示す者も少なくない。さらに,小学生が世界に関心がないとはいえず,市民的資質の育成も小学校から段階をおって学習すべきものであるともいえる。また,現在,高等学校での地理の履修は,約半数ほどであることから,高等学校で地理を受けない子どもたちの地理学習の在り方も考慮しなければならない。そうした中で,どのようにカリキュラム開発していくのか,残された課題は大きい。4.小・中・高一貫カリキュラムの必要性 課題は大きいにしろ,今回のアンケート調査では,知識だけでなく,地理的技能,地理的な見方・考え方,そして市民的資質の育成をも重要だと考える地理関係者が多いことは特筆すべきことであろう。今回のアンケートを反映させた地理カリキュラムは,小・中・高一貫で考えていかなければならないことも,あらためて認識することにもなった。学習指導要領は,初等科教育(小学校)と中等教育(中・高等学校)が分断されているため,小・中・高校の一貫性を図るのは難しい。それゆえ,全体を見渡せる学会が先導して,小・中・高一貫の地理カリキュラムの指針を示すとともに,学習内容を規定するよりも,むしろ地理的技能や市民的資質の到達目標を,学校段階・学年段階(複数年)ごとに,具体的に提示することが必要となろう。抄録全体を表示 -

小林 浩二, 佐々木 リディア, ジミオン ガブリエル, グリゴレスク イネスp. 64

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー体制転換後、ルーマニアでは、他の東ヨーロッパ諸国と同様、農業の民有化が断行された。ルーマニアでは、1991年に「土地改革法」が成立(2001年に改正)、レスティチューションを基本にした民有化が実施されてきた。ルーマニアの農業の特色のひとつは、農業経営体の経営規模がきわめて零細なことである(1998年における平均経営規模は2.7 ha)。これは、第2次世界大戦後の土地改革で、個人農の経営規模が5ha未満に制限されたことが大きな要因となっている。体制転換後、農業経営体はどのように変化してきたのだろうか。また、どのような経営を行っているのだろうか。本発表では、ブカレスト周辺地域に立地する農業経営体、特に個人農を取りあげ、その経営の実態を明らかにしてみたい。抄録全体を表示 -

片岡 博美p. 65

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.研究目的:1990年の入管法の改正以降,静岡県浜松市をはじめとしたブラジル人が多く居住する地域では,生活者としての彼らのニーズを満たすために,多種にわたるエスニック・ビジネスが成立・展開をみせる.ブラジル人を対象としたエスニック・ビジネス事業所は,日本における職業を斡旋する斡旋業者が介在する市場媒介型移動の中で弱体化したブラジル人コミュニティを補完し,通常の商業活動のみならず,幅広い社会的・文化的機能を果たすこともある.これらエスニック・ビジネスは,浜松市における「外部市場進出型ビジネス」や「日本人による準エスニック・ビジネス」の成立にもみることができるように,受入先地域社会と深く関わりあいながら展開する.時にエスニック・ビジネスは,地域活性化の原動力として,受入先地域社会に大きな影響を与えることもある.しかしながら,これらエスニック・ビジネス事業所といったいわばエスニシティが投影される一種の社会空間の核ともなる場所が,受入先地域社会側でいかに受け止められているのか,そして受入先地域社会にいかなる意義をもたらしているのかはいまだ解明されていない.エスニック・ビジネス事業所をはじめとしたエスニック集団にとり「特別な場所」は,受入先地域社会の中で,エスニック集団成員だけに閉ざされ,孤立した場所ではない.受入先地域社会の住民も,日々の生活の中でその場所をめぐり様々な経験を行っており,その場所をめぐりエスニック集団との間に様々な相互関係を築いているのである.このような意味において,エスニック・ビジネス事業所は,一種の異文化混淆の界面,「コンタクト・ゾーン」とも呼ぶことができる.そのため,受入先地域社会側に注目し,ミクロスケールでの調査を行い,異文化混淆の界面における日常生活レベルでのエスニシティとの接触の様態やそのプロセスを明らかにすること,あわせて,受入先地域社会内のエスニシティやその諸現象に対するスタンスの温度差を生み出す要因を分析することは,日常生活の中で生じるエスニック集団成員と地域社会住民間の摩擦や偏見の要因解明にも繋がる.少なくとも,エスニシティの地理学的研究が,多文化共生社会の構築へ向けて何らかの使命を帯びているのであれば,これら受入先地域社会側のミクロスケールでの研究は,その足がかりとして非常に重要な意味を持つと考えられる.そこで,本研究では,静岡県浜松市を対象地域とし,ブラジル人を対象としたエスニック・ビジネス事業所(以下,「ブラジル店」と表記)を日本人住民とブラジル人集団が接触する「コンタクト・ゾーン」と捉え,ブラジル店をめぐる受入先地域社会住民の意識,経験,行為を分析し,「コンタクト・ゾーン」としてのブラジル店が受入先地域社会に対し持つ意味を考察することを目的とする. 2. ブラジル店に対する日本人地域住民の意識及び利用状況:3. ブラジル店を取り巻く日本人地域住民の行為:4.「コンタクト・ゾーン」としてのブラジル店が受入先地域社会に対して持つ意義と可能性:抄録全体を表示 -

荒又 美陽p. 66

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.はじめに

街区を保存すべきか、作り変えるべきかという判断は、既存の建造物の状態や固有の歴史性にしたがってなされているように見える。しかし、実際には、それは時代や社会情勢を反映しており、決して中立のものではない。同じ街区が、数年間のうちに、保存の対象となったかと思えば取り壊されることもある。

パリのマレ地区は、1964年に歴史的街区として保護・修復の対象となった。根拠法である通称「マルロー法」(1962年成立)の審議の段階で、マレはすでに対象とみなされており、その歴史的価値が相当に認知されていたことを見て取ることができる。ところが、戦前には、マレ地区の南部は「不衛生街区」として取り壊しの対象となっていた。この転換の背後には何があったのだろうか。本報告では、パリ四区の住民を中心とする歴史協会が、現在のマレ地区にほぼ一致する領域を対象に研究し、1902年から39年まで発行していた『ラ・シテ』という機関誌を取り上げる。分析によって、地区の二つの表象が明らかになってくる。ここでは、それらと政策の関連について考察する。

2.取り壊しに対抗する歴史

フランスの都市計画は、19世紀中盤以降、入り組んだ街区を取り壊し、広い街路と設備の整った建造物を建設する方向で進められてきた。マレ地区の整備は遅れていたが、20世紀の初頭には、少しずつ取り壊しと再建が実施された。第四区の歴史協会は、地区の建造物やモニュメントについて、たくさんの研究を行った。詳しく見ていくと、それらは必ずしも美的・歴史的価値が見出されるにつれて増えたというわけではない。1902年の最初の論文から、対象となっているのは破壊されつつある建造物であった。また、歴史上重要な人物が地区でどのように生活していたかについても報告され、具体的な場に当てはめられた。『ラ・シテ』の歴史研究は、具体的な建造物や通りと関連させることによって地区の取り壊しに抗していたのである。

3. 排除すべき現状

他方、同じ『ラ・シテ』において、東方ユダヤ移民が批判すべき対象として現れていた。19世紀末から、ポーランドやロシアの弾圧を逃れて多くのユダヤ人がマレに住んでいたが、『ラ・シテ』では、言葉も通じず、好んで不衛生な状態にいる不可解な存在として描かれていた。行政に「不衛生街区」と指定されたマレ南部については、統計上移民が多いこととともに、19世紀のはじめにコレラの死者が多かったことも報告された。こうして、『ラ・シテ』では、街区の取り壊しにも理由を与える表象を提供していた。

4. 破壊から保存へ

マレ南部の不衛生街区は、ヴィシー期に集中的な開発の対象となった。当初は取り壊しを目的としていたが、1942年に街区の歴史性を重視する方針に転換した。同じ時期にユダヤ人が強制移送の対象となり、地区の表象として歴史性のみが残っていたことと無関係とはいえない。戦後、不衛生街区事業を担当していた建築家がマレ地区保存のための調査にあたった。『ラ・シテ』に見られた保存と排除の思想は、60年代に引き継がれていくのである。

主要参考文献

Fijalkow, Y. 1998. La Construction des îlots insalubres. Paris 1850-1945. L’Harmattan

Gady, A. 1993. L’Îlot insalubre No 16: un exemple d’urbanisme archéologique. Paris et Ile de France mémoires publiés par la fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’Ile de France. Tome 44: 207-29抄録全体を表示 -

林 一成, 宮城 豊彦, Vien Ngoc NAMp. 67

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.はじめに

熱帯・亜熱帯の海岸沿いに分布するマングローブ林は,近年,開発などによって面積が減少している.一方で,この生態系の重要性が認知されるようになり植林によって森林を修復しようという動きもみられる.マングローブは潮間帯の上半部という限られた土地に成立するために,そこで営まれる侵食・堆積などの地形作用や海水準変動に敏感に反応し,立地を変化させる生態系である.このことに関連して,マングローブ林の遷移や立地変動は陸域の森林よりもはるかに短い時間で活発に起こることが明らかになっている(Miyagi 2001, Hayashi et al. 2005).マングローブ生態系が外部から強いインパクト(例えば,広範な伐採など)を被るとマングローブが立地する土地条件に劇的な変化が起こり,結果的に短時間での遷移や立地変動などの変化が生じている可能性がみえてくる.ここでは,ベトナム戦争の際に米軍の枯葉剤散布によって大規模な森林の破壊があり,その後の植林活動による森林の修復を経験したホーチミン市カンザ地区のマングローブ林をとりあげ,この間のマングローブ林の分布変動を,衛星画像判読などを用いて把握し,破壊と修復の両面で強い人為作用を受けた本地域のマングローブ林分布変動特性を把握した.併せて,この変化に伴う地形・堆積物の変化を解明した.この変化過程を明らかにすることは,「生物・潮汐・地形の相互作用系(宮城ほか2003)」といわれるマングローブ生態系の生態系形成メカニズムを考える際の有力な手がかりになると同時に,今後マングローブ林の計画的な修復・管理を検討するためにも重要であると考えられる.

2.研究方法

カンザ地区のマングローブ林は典型的なデルタ型マングローブ林であり,完新世中期の縄文海進以降の河口域における埋積過程によって成立した土地に立地している.ここではまず,森林破壊前の空中写真地図とその後の衛星画像を判読し,カンザ地区のマングローブ林の破壊直前(1966年),直後(1972,1974年)とそれから現在まで(1989,1994,2002,2005年の各年)の森林の立地変動を把握し,本地域のマングローブ林分布変動特性を明らかにした.また,画像判読から想定される立地変動が実際にどのように行われたのかを現地調査によって検討した.

3.結果と今後の展開

本地域のマングローブ林はデルタの地形形成過程に対応し,幅数kmに及ぶ数本の主流路沿岸と,その間に張り巡らされた分流路の分流間低地に立地している.強い人為作用を受けた本地域におけるマングローブ林の分布変動特性は以下のようにまとめられた.1-1970年までに行われた枯葉剤散布による裸地化とそれに伴う土壌の酸化・乾燥化と表面侵食.2-地区中央部の分流間低地を中心とした1978年以降行われた植林による植生の回復と,周辺部における森林の伐採.3-1994年以降,マングローブ林が河川側に急速に拡大する部分と,河岸侵食によって森林が後退する部分または変動を行わない河岸との分化.4-近年における周辺部の開発による居住地,塩田,エビ池などへの転用.である.

現地調査では植林によって修復した森林においては植栽種であるフタバナヒルギ林の一部にマルバヒルギダマシなどが自然更新する地域がみられ,これらの林床では表層に裸地化による酸化の痕跡がみられた. また,1994年以降過去10年程度の間に河川側に拡大した森林では主にウラジロヒルギダマシが純林を形成し,林床は極めてルーズな粘土からなる.本地域のマングローブ林の基質となる堆積物はデルタ上流から供給された粘土からなるものの,これらが裸地化によって直接降水にさらされた場合,強い雨滴侵食とサスペンジョンが発生し,それが潮汐による移動と塩水中で凝集・沈殿することで再堆積する可能性が示唆される.これは,枯葉剤による裸地化によって近年の急速な森林拡大の下地となる地盤が形成されたことを意味する. そこで,デルタの一集水域単位で裸地化の度合いと近年における森林拡大域の空間分布との関係を検討し,その結果からも裸地化による土砂移動とマングローブ域の拡大が関係している可能性が指摘された.今後は,現地観測によって森林内の落雷による樹冠消失箇所などで起こる侵食や森林の拡大域における堆積の現象を定量的に把握することで,本地域のマングローブ林が破壊から修復する過程で生じた環境変動の強度を検討したい.抄録全体を表示 -

- 東京都板橋区を事例として -丸山 美沙子p. 68

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.問題の所在と研究目的

潜在的取引相手が多数立地している工業集積地において,企業は他者との接触を容易に行うことができると考えられている.各企業はその取引連関を組み替えることによって取引関係の調整を行い,多様な経済局面への対応を行っている.しかしながら,潜在的取引相手が多数いることが直ちに新規取引関係の形成に繋がるのかについては疑問が生じる.たとえ多数の企業が近接していたとしても取引費用は無視できるものではない.また,平常的な取引関係の変化は,近年注目されている情報や学習の経路となりうるものであり,個別企業ひいては産業地域に優位性をもたらす源泉となるのではないかと考える.

このような観点から,革新的な変化による産業地域の発展の解明とともに,漸進的な変化についても研究を進める必要があろう.新たな取引連関が形成される要因ついては,経験的に認識されているものの,具体的な研究はなされていない.

本研究では,大都市工業集積地である東京都板橋区を事例として,当地域に立地している企業がいかなる方法で新たな取引連関を形成しているのかを明らかにすることを目的とする.

2.板橋区の工業集積

板橋区の工業は明治期より始まる.石神井川を利用した火薬製造所の立地をきっかけとして,当地域は工業地域となった.その後,昭和期に東京光学が立地したことにより,光学機械工業を地場産業として発展してきた.現在では,光学分野はオプトエレクトロニクス産業へと変化している.板橋区の事業所数は減少しつつあるものの,精密機械工業の一大集積を形成している.歴史的にみて,大企業と中小企業が地域内に立地してきたことが特徴であり,かつては協力会や下請企業の組合的な活動が行われていた.

取引連関をみてみると,受注先は各企業とも創業時に比べ,軒数が増加し広域化しているが,その範囲はおもに南関東までであり,地方工業集積地と比較して狭い範囲であるといえる.また,外注先,購入先の立地地域はさらに近距離に集中している.

3.新規取引連関の形成要因

新規取引連関が形成される要因としては,紹介者による場合が最も多い.紹介者を介して新規企業の情報を集めることにより,取引費用の削減や新たな取引に伴う技術的・金銭的リスクを軽減している.

紹介者の傾向としては,すべての取引連関に比べて距離が近い企業であることがいえる.また,そのなかでも同じ親企業を持つ下請仲間や同一の協力会に所属していた企業,プライベートな付き合いのある企業が多い.より密接な関係にある企業は,紹介者全体のなかでもさらに近接している場合が多く見られた.

このようないわゆる「仲間」の企業とは付き合いも長く,お互いに信頼関係が形成されている.信頼関係の形成には,かつての協力会など地元中堅・大手企業の存在が寄与するところが大きい.協力会などの集まりによって,企業間に直接の取引関係がなくともお互いの技術や人柄などを知ることが可能であった.このようにして形成された信頼関係は,協力会が解散した現在も継続されている.工業集積地において,以前の企業間の関係が新たな取引関係のきっかけとなることが多く,新規取引連関の形成には過去の企業間関係の慣性が作用しているといえる.

現在では協力会に変わるものとして,中小企業グループがその役割を果たしている.このような会に参加することによって,各企業の持つ社会関係資本が拡大し,産業地域に網目状の密な関係が構築されることが期待される.しかしながら,協力会も中小企業グループも,その内部で強く結びつく傾向がある.各グループを超えた企業間の連携を形成することが,産業地域発展の鍵となるだろう.

抄録全体を表示 -

宮城 豊彦, 濱満 靖, Marco Antonio Plata Madap. 69

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリーはじめに 世界のマングローブ枯死林の状況を正確には把握してはいないので確定的ではないが、メキシコ湾岸のユカタン半島では極めて広大な面積のマングローブ林が枯死している。恐らく数万ヘクタール規模で世界最大であろう。このユカタン半島では僅か数種のマングローブが多彩な森林を発達させており、枯死林もその一つである。これらの森林景観の形成には、様々意味での塩分の集積が関わっていると考えられる。発表者らは、昨年2月と今年8月現地を調査し、森林の景観特性と根の発達深度における塩分濃度、枯死林の実態と枯死のプロセスを分析し、一定の理解が得られたので報告する。乾燥地のマングローブ林 乾燥地域においては、表面水と土壌中の塩分濃度がマングローブ林の林相形成や環境条件に極めて大きな役割を果たしており、更に植林の成否を左右する大きな要因であることが指摘された。本地域における枯死林形成のメカニズム解析とこれに基づく植林の成功は乾燥地域に広く分布する疲弊したマングローブ林とその生態系、その生態系に漁業や家畜の飼料を依存する世界の乾燥・半乾燥地域の植林と環境修復に大きく貢献する道を開くと思われる。ユカタン半島の森 ユカタン半島は、気候的に乾燥地域にあり、200km四方にも及ぶ広大な半島は極めて平坦で、かつ降水の地下浸透が大きく河川が殆ど存在しないという特異な環境を作る。この沿岸には、多数の巨大なラグンや島々が散在し、10万ヘクタール内外のマングローブ林が発達する。メキシコ湾とカリブ海を境して、北に伸びるユカタン半島の北端から西岸のマングローブ林が広大に枯死している。北東岸から東岸にも広大な森林が発達するが、ここに目立った枯死林はない。枯死林が広がる一帯には、フリンジ、堤間湿地、タイダルフラット、チャパロ、ペテンなど5つの立地タイプの森林が見られ、この森が、土壌中の高塩分やハリケーンの巻き上げ海水による塩害などで枯死している。森林景観と土壌塩分 ここで、マングローブ林の林相を、巨木林、高木林、林冠が鬱閉したヤブ状の林、疎林、チャパロ、僅かに生存木がみられる林、枯死林の7つに類型化し、そこに成育するリゾフォラ・マングレ(Rhizophora mangle)、アビセニア・ジャミナンス(Avicennia germinans)、ラグンクラリア・ラセモサ(Laguncuralia rasemosa)の根が発達する深度における土壌中自由水の塩分濃度を測定し、両者の関係を検討した。任意の深度における土壌中自由水の塩分を計測することは、表層が水で覆われ、かつ飽和した状態にある地層では極めて困難だが、ジオスライサNM5 (中田他、2004)を用いることで容易となった。合計30本のコアを採取した。この結果、樹種毎でみた林相と土壌中塩分濃度との間には極めて明瞭な相関が見られることが明らかになった。すなわち、リゾフォラはアビセニアに比べて1-2%程度低塩分に対応する。リゾフォラの場合、塩分濃度が2.5%以下であれば巨木森、4%を超えると樹高が著しく低下し、6%を超えると枯死に至る。アビセニア林は、巨木林は作らず、塩分濃度4%以下で高木林、7%程度を超えると枯死に至ることが明らになった。一方で表面水の塩分濃度と林相には対応関係が見られなかった。微地形と堆積物、最大で地下1.4mまでの土壌中塩分濃度の垂直断面構造を明らかにした結果、本地域のような土地気候環境下では、自然状態の水循環で塩分は土壌中に自然に集積し、ゆっくりと塩性湿地化に向かっていると解釈できること、このような気候水文条件では、道路の建設など、僅かな地盤高の変形による表面水の遮断でも乾季における蒸発で土壌中に塩分集積が一気に進み枯死林の形成に至る状況が理解できた。一旦土壌が高塩分化すれば容易にもとにもどれない。ただ、本地域に特有の被圧地下水や塩分の垂直構造の状態、物質組成によっては森林の修復は可能であることも指摘された。抄録全体を表示 -

佐々木 リディア, 小林 浩二p. 70

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリーIn the context of Romania’s post-socialist transition, rural communities, victims of 40 years of communist mismanagement, have been witnessing complex changes, stimulated by: 1. introduction of private landownership and reform of the farming sector, resulting in the emergence of new farming systems; 2. introduction of market economy, industrial restructuring, boom in the service sector; penetration of private investment and private business initiative in all economic sectors; 3. new local governance system and increased local autonomy; new territorial planning strategies focusing on rural development, with financial support from the Romanian government and EU; 4. urban decentralization of functions (industrial, services, residential, infrastructure..) relocated to the countryside; 5. cultural shift (affluent urban middle class, new lifestyles, increased demand for suburban housing and rural recreation).The present study is based on field surveys in 4 communities of the Metropolitan Area (2 rural communes, 2 small towns). The research points out to the determinant role played by the local resources in the evolution of rural communities post 1989. Among these can be mentioned: location and accessibility to the city, local natural resources, level of infrastructure, along with economic and social potential (population structure, labor resources). Cultural factors, as local traditions, education level and mentalities of local population, can also play a role in local evolution. However, local development is increasingly dependent on the managerial skills, vision and initiative of the local administration, reflected in the Local Development Plan. In the Metropolitan Area, changes have been particularly dynamic. Here, the most spectacular rural changes during the past 15 years have been generated by the forces of urbanization and suburbanization. Urban de-concentration of population to suburbs and decentralization of activities resulted in massive transfers of urban functions (industrial, services, residential, recreational, infrastructure), mostly to communities of the inner rural-urban fringe and the northern sector. Pantelimon is such an example of a community of the inner fringe receiving an inflow of population and new activities: industry and services, residential and infrastructure development. On the other hand, Snagov is the typical example of suburban development for the new elites (exclusive recreation facilities, second homes, week-end cottages).Meanwhile, rural communities on the periphery of the rural-urban fringe and in the southern sector, failed to attract (sub)urban development. Here, rural change is driven by local forces (as revival of family farming - intensive vegetable farming in Valea Dragului in the southern sector, or the emergence of local businesses based on local traditions, like construction business in Bolintin Vale, on the outer fringe).In the perspective of EU integration there has been a slow inflow of financing by the EU and the Romanian government for rural development projects, mainly targeting the farming sector, but also the diversification of rural economy and improvement of rural infrastructure. All the above processes have resulted in:- increased diversification in the economical profile of rural communities of the Metropolitan Area; - land use changes: important conversions of farmland to built-up uses (as reflected in the expansion in built-up areas in communities of Ilfov county by 154% during the decade 1990-2000).- socio-demographic polarization and cultural diversification of rural communities: following industrial restructuring and the “rural return” there is increasing proportion of labor in the farming sector, and as a consequence, increased poverty; affluent urban middle class in search of alternative lifestyles settling in the countryside bring new attitudes, mentalities.抄録全体を表示 -

日原 高志p. 71

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー_I_ 意識する一貫性(日原 2004,2005a,b) 本発表では[義務教育=最適なスケールでの地誌教育]→[高校=マルチスケールに扱う地誌教育]という一貫性を念頭に、義務教育で州規模の世界地誌を学習していることを前提とした高校地理教育の展開例について検討する。_II_ 高校地理における新しい世界地誌教育実践例高校地理教育では義務教育で獲得した網羅的な世界像を受けて、地球的規模の課題(Global issues)の地域における発現の特徴を理解し、その解決策を考察する能力を育成することが目的となる。_丸1_Multi-scale geographyから構造を捉える 低学年の必修的扱いの地理教育では、Global issuesの地域における特徴をマルチスケールに考察する視点を重視する。アフリカの場合、食料問題や人口問題の現状や原因を、ローカル、リージョナル、グローバルの各スケールから分析し、スケールごとの解決策、スケールを貫く要因等を考察させる。_丸2_abduction型の作業学習から対策を考える 高学年の地理教育では、榧根(1993)の指摘を踏まえたabduction型の扱いを実現する作業学習を展開することで、地理学をはじめとする学術研究を教材化して、地域の差異に即した処方箋を考察させる。抄録全体を表示 -

─中国陝西地域調査 その4─高橋 健太郎p. 72

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー韓城市は,陝西省東部の黄河中流域に位置し,関中盆地と黄土高原の接合部にあり,丘陵と山地が広い面積を占める。総人口は38.8万人(2003年)で,そのうちの27.1万人(69.8%)が農村人口である。

韓城市では「大紅袍」という品種の花サンショウ(花椒)が生産され,実の部分が香辛料・調味料として出荷されている。韓城市における総生産量は約1.4万t(2003年)であり,この市は,中国において花サンショウの生産がもっとも盛んな地域のひとつである。

本報告では,2005年8月に行ったフィールドワークにもとづいて,韓城市における花サンショウ生産の特徴と変容を検討する。

この地域では,人民公社期には花サンショウはほとんど栽培されていなかったが,1980年代の生産責任制以降徐々に栽培されるようになり,1990年代後半からその生産量は急増した。今回の調査により,その理由は複合的であることがわかった。

まず,生態的に花サンショウは穀物などと比べて乾燥に強く,用水が得にくい山間部での栽培に適している。また,この作物は,気温の日較差が大きい山間部で味と香りが強い実をつけることからも,山間部での栽培が進められた。 技術的な側面として,リンゴなどの果樹と比較して花サンショウ栽培に求められる技術水準は低く,そのため,農業技術の専門的な知識や情報を得る機会が限定されている山間部の農民でも栽培面積を増やすことができた。

経済的な側面として,2000年代初期までは,花サンショウの市場価格が上昇したことがあげられる。また,花サンショウの農繁期は夏期の収穫時の1ヶ月程度と短く,それ以外の期間には長時間の兼業が可能となることも,農民がこの作物を取り入れた理由のひとつである。さらに,韓城市内に花サンショウの卸売市場が整備され,より大量の流通が可能となったことも生産量の増加を後押しした。

政策的な側面として,責任生産制の導入以降,請負制によって荒地の開墾が進められ,その新しい耕地でも主に花サンショウが栽培されたことがあげられる。さらに,2000年以降の退耕還林政策によって,それまで小麦やトウモロコシを栽培していた耕地への植林が進み,「経済林」のひとつである花サンショウの栽培が奨励されていることが,この作物の生産量の増加に寄与している。また,耕地転換の補償として農民へ食料と現金が支給されはじめたことも,商品作物としての花サンショウの栽培意欲を高めることにつながっている。

このように,韓城市では,作物本来の生態的な特性のみならず市場経済化や農林業政策の影響を受けて,花サンショウの栽培面積が主に山間部で増加してきた。そして,この作物は,穀物や果樹などの農作物が十分に栽培できないこの地域の農民にとって,貴重な収入源となっている。

ただし,近年は,収穫期の人手不足から,外部地域からの出稼ぎ労働者を雇用するための人件費が上昇していること,および花サンショウの市場価格が下降傾向にあることなどから,花サンショウの生産量に減少もみられる。また,市行政は花サンショウが地域経済に大きく貢献していることを認識しているが,この作物の品質管理や加工業促進などの取り組みには課題がある。

この報告は,農業生産に不利な山間部農村における商品作物の生産について考える際のひとつの参考になると思われる。抄録全体を表示 -

2つの対ベトナム援助プロジェクトの事例よりチャン ホアン カン クェンp. 73

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリーI.研究の背景と目的 開発途上国の経済発展や生活改善のために、日本政府は毎年およそ1兆円の政府開発援助(ODA)を拠出している。途上国で貧困に苦しむ人々の生活を改善するために使われるはずの開発援助ではあるが、一部の援助が環境・社会面で悪影響を引き起こしていることがしばしば指摘されている。そこで、本研究では、日本の対ベトナム初の技術協力であるメコンデルタ造林技術開発事業、およびベトナム最大の円借款事業であるハムトアン・ダーミー発電所建設の二つの事例を取り上げ、これらに伴う問題点を地域住民の視点から明らかにすることを目的とする。前者は、アグロフォレストリーとの関わりから、その持続可能性を、入植住民の視点から社会的・経済的に分析する。後者は、それに伴って引き起こされた強制移転問題を中心に考察する。II.研究方法 上記二つのプロジェクトが、地域住民の生活にどのような影響を与えたのかを把握するために、2005年4月にロンアン省社会林業地区に移転してきた全世帯とプロジェクト実施機関の関係者を対象に聞き取り調査を実施した。一方、ハムトアン・ダーミー発電所建設に関しては、それに伴い強制移転させられたコホー少数民族の4つの村を対象として8月に聞き取り調査を実施した。III. メコンデルタの造林技術開発の事例 1997年に酸性硫酸土壌の土壌改良と実用的な造林技術の開発を目的に、JICAはロンアン省タンホア地区で3年間に渡ってメコンデルタ酸性硫酸塩土壌造林技術開発計画を実施した。これを契機に、ベトナム政府は地域住民の生活向上を目的に、隣接する土地にアグロ・フォレストリー方式を導入したメラルーカの植林を伴う500haの社会林業地区を設置した。 現地調査から、1999年から2000年までに社会林業地区に入居した52世帯のうち、現在も居住するのは8世帯のみであることが明らかになった。社会林業地区から退去した要因として、_丸1_土地売買の目的で入植してきた世帯の存在、_丸2_不十分な植林技術指導や生活支援、_丸3_インフラの未整備、_丸4_不動産登記システムの未整備の4点が指摘できる。社会林業地区に居住する8世帯は、土地と家を得られたことは評価しているものの、現在借金苦の悪循環に陥り、不安定で不便な生活を強いられている。IV. ハムトアン・ダーミー発電所建設に伴う住民移転問題の事例 ベトナム南部の逼迫した電力需要に対処するため、同国の中南部を流れるドンナイ川の支流に、ハムトアン(出力300MW)、及びダーミー(出力150MW)の二つの水力発電所と関連送電線・変電所が1993年から建設された。本事業の実施により、約400世帯のコホー民族が強制移転させられた。 調査結果より、今回の住民移転に関しては、補償制度が不十分なだけでなく、移転先さえ用意されていなかったことが明らかになった。補償政策においても、不平等が存在し、県の役所とつながりがある村のみが優遇された補償を得ていたことが明らかになった。移転されられた住民は、12年たってもまだ生活基盤を再建できず、飢餓リスクやコミュニティの崩壊の脅威にさらされており、移転前と比べ、より貧困が深刻化している。一方、ベトナムでは不動産登記システムがまだ完備されておらず、所有権や土地利用権などの権利関係の特定が難しい。本案件の実施により、どのくらいの住民を移転させたのか、また現在どこで生活しているのかについての正確な統計は存在しない。マスメディアにも取り上げられたことがないため、問題の改善は一向に進んでいないのが現状である。V.日本のODA事業実施にあたっての問題点 日本側は、事業目的を前者は技術移転、後者はダムおよび関連施設建設と限定しており、それに伴う社会的影響については責任回避しようとする姿勢が認められた。貯蓄率が低いベトナムにとって、日本のODAは経済発展のために重要な資金である。しかし一方で、成果重視主義、表面的な事後評価、環境社会配慮の欠如、住民ではなく国家を重視する援助によって多くの住民の生活環境が犠牲になっているのが現状である。抄録全体を表示 -

世界地誌教育のあり方を考える泉 貴久p. 74

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.はじめに本シンポジウムは、日本地理学会世界地誌教育研究グループ(代表:福島義和)の2年間(2004年4月_から_06年3月)の活動成果について小学校、中学校、高等学校、大学それぞれの現場に属するメンバーが報告を行い、それを踏まえてコメンテーターやフロアからの意見を交えながら世界地誌教育のあり方について幅広い議論を展開していくことを主眼としている。報告内容の詳細については各発表者に委ねることにして、ここでは趣旨説明を兼ねて本グループの活動の概要を紹介することで本シンポジウム開催に至った経緯について以下に述べることにしたい。2.世界地誌教育研究グループ結成の背景本グループの結成は、2002年_から_03年度地理教育専門委員会(委員長:福島義和)の活動の総括として2004年度春季学術大会(東京経済大学)においてシンポジウム「小・中・高地理教育一貫カリキュラムの方向性を問う」を開催し、地理教育の全体目標を踏まえながら望ましい一貫カリキュラムのあり方について小・中・高・高専それぞれの立場から試案を提案したことがきっかけとなっている。そして、シンポジウムで得た多くの方々からのご意見やアドバイスを教訓に、地理教育の今日置かれている状況を踏まえつつ、その独自性を主張するために地域に立ち返ることの必要性をメンバー一同痛感し、地域研究の成果を生かした世界地誌学習のあり方について議論するための研究会を立ち上げるに至った。グループ結成後は、「教育現場における網羅的かつ事実認識中心の現行地誌教育に対する飽き足らなさ」「学習指導要領改訂に伴う地誌教育の事例主義・スキル中心主義への転換に対する批判」をメンバーの共通認識とし、地域認識と諸課題学習、市民性育成とをバランス良く取り込んだ「新しい世界地誌教育」のあり方について模索するべく、グループ活動の目的を以下のように設定した。_丸1_地理学ないしは地誌学の成果を教育現場において還元していくことを目指す。_丸2_地域理解という視点を踏まえつつも、諸課題解決へ向けての地理学の社会的貢献を踏まえた新しい世界地誌教育の構築を目指す。_丸3_地域研究(動態地誌)の成果に基づいた現場で役立つ世界地誌教材の作成・提供、カリキュラム開発を目指す。_丸4_世界地誌教育を通じて最終的には「グローカル」な視野を持った市民を育成することを目指す。3.実際の活動内容当初は世界地理の授業実践に役立つ教材開発を主な活動として行う予定であったが、日本地理教育学会をはじめとする各学会において一貫カリキュラム開発の動きがあったため、本グループもそれに倣って、小中高一貫世界地誌教育カリキュラム試案作成の可能性について探ることになった。その際、「何を中心概念に置くのか」「各学校段階でどのような学習アプローチを採用するのか」「何をテーマとするのか」「どこの地域を取り上げるのか」といった課題点について討議を重ねていった。また、地域の現状を考察する目を養うために、エクスカーションを山形市周辺地域と埼玉県飯能市周辺地域で行った。さらに、本グループの研究成果の中間報告を兼ねて、2005年度の秋季学術大会(茨城大学)においてメンバーの一部(泉、池下、日原)が連続発表を行うことで各自の世界地誌教育に対する見解を整理・再確認するとともに、そこから地誌教育についての共通項を探っていった。4.本シンポジウムの目的本シンポジウムでは、本グループの懸案事項である世界地誌教育一貫カリキュラム開発へ向けての手がかりを得るべく、以下の手順で進行していくこととする。_丸1_各報告者より小・中・高・大の各段階での世界地誌学習の実践への取り組みとそれに伴う問題点について提示させていただくとともに、各発達段階における世界地誌学習のあり方について提案させていただく。_丸2__丸1_を踏まえながら、コメンテーターより地域研究の視点、ないしは地誌学習の授業の組み立て方についてご提案いただく。_丸3__丸1__丸2_を踏まえながら、21世紀型世界地誌教育のあり方や一貫カリキュラム開発の可能性について一定の方向性を見いだす。抄録全体を表示 -

水本 匡起p. 75

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.はじめに 山形盆地西縁断層帯は,南北約45kmの長さを有する.地表の断層の分布形態(寒河江川を境とする走向の変化と,断層トレースの不連続)から,北部と南部とに分けられる.地震調査研究推進本部(2005)は,最新活動時期を6,000年前以降,活動間隔が3,000年で,1回の変位量を4_から_5mとした.これらは,南部と北部が一度に活動すると想定した時の値である.南部と北部の活動の同時性や,詳細な変位地形に関する情報は明らかでない.活断層の評価をするためには,トレンチ調査に加えて,断層に沿ったより多くの活動性に関する情報が必要である.本研究では,断層帯南部を対象として,完新世地形面の変位に注目し,最近の活動を明らかにすることを試みた.2.方法 詳細な空中写真判読と現地調査により,活断層の正確な位置と完新世地形面を変位させる微小な変動崖を認定した.完新世の地形面は,小崖や傾斜,面の広がりや現河床からの比高の違いにより,複数に区分される.そして,古い地形面にみられる変位量が新しい地形面の変位量より大きい場合には,完新世に変位が累積しているとみなすことができる.1回の断層活動による変位量は,断層の末端と中央部などを比較した場合,異なる値を示すことも考えられる.よって,離れた場所で新旧の地形面の変位量が同じであるときには,_丸1_変位が累積していない _丸2_1回の変位量が場所によって異なる,という2通りの場合が想定され得る.本研究では,近い場所では1回の変位量が変わらないと考え,同じ河川沿いなど,ごく近傍に発達する地形面の変位量同士を比較することで,変位の累積を検討した.3.結果 断層帯南部は,雁行配列する寒河江-山辺断層と村木沢断層とにわけられている(八木ほか,2001).しかし,比高1-2mの低断層崖が寒河江川以南で連続して認められる.よって,断層帯南部は,一つの連続した断層であると考えられる.変位基準となる完新世段丘面は,L3-1_から_L3-3面に区分される.L3-1面は,最終氷期最盛期の地形面(L1,L2面)より下位に発達する.L3-2,L3-3面は,L3-1面より下位の現河床に近い位置に発達している.さらに現河床との比高が数m以下であることから,完新世後半の地形面と推定される. 寒河江_から_山辺間では,山麓から数百m離れた位置に一条の断層が連続し,L3-3面までを変位させている.山辺_から_村木沢では,3条の断層が並走しており,最も新しい変位は,盆地側の断層に沿って認められる.村木沢から南では,断層線が2条に分かれて分布する.山地側の断層は,L3-1面を変位させいているが,L3-2面以下の地形面に変位は認められない.一方,盆地側の断層は,最新のL3-3面までを変位させている. このように,断層帯南部では,L3-1面からL3-3面までの完新世段丘面に断層変位が認められる.L3-1面の上下変位量は,約3.5_から_4mである.また, L3-2面,L3-3面には,約1.5_から_2mの上下変位が認められる.L3-1面は,L3-2,L3-3面の変位量より有意に大きな値を示している.一方,L3-2面とL3-3面の変位量は大きく変わらないので,L3-2面形成後に変位は累積していないと考えられる.以上のことから,山形盆地西縁断層帯南部は,L3-1面形成以後に2回活動し,最新活動はL3-3面形成期以降と考えることができる.断層が並走する場合には,それぞれの断層が異なる時期に活動を行っている場合が考えられる.したがって,最新活動を検討する際には,並走する断層がどの地形面を変位させているかという認定が重要である. 完新世地形面の変位を詳細に調査することにより,最近の断層活動に関する有用な情報を得ることができる.今後は,地形面の年代を得た上で,トレンチ調査等の活動時期と比較する.そして,東北地方の主要活断層帯においても同様の調査を実施し,各断層帯の完新世の活動性を明らかにしていく予定である.抄録全体を表示 -

東北学院の地理学教育イメージ宮城 豊彦p. 76

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリーはじめに:東北学院大学における地理学の系統的な教育は、2005年3月までの40年間は文学部史学科において、これ以後は教養学部地域構想学科において実施されている。史学科から教養学部に組織替えがなされることを契機に、本学における地理学分野の教育研究に関する考え方を大きく転換することが可能になった。とは言え、地理学分野のみで新しい学科が設立されたのではない。ここでは、地域構想学科における地理学に関連する教育戦略を、地理学関連分野の教員はどのように思考しているのかを報告したい。もとより、本学科は発足して1年足らずの未完製品である。今後、数年で学科の輪郭も地理学の役割も自ずから明らかになると思うが、ここではむしろ、「どのようにしたいのか」という野心的な意味も込めておきたい。その際、教育・研究の目標レベルの設定、学生獲得、卒業後の進路、学科内隣接分野との連携などの観点で報告する。 史学科の地理学:2004年度までは、史学科の1分野として、「史学科は、歴史学と地理学からなる複合学科で・・・」と明確に位置づけされ、授業科目数も類似他大学の地理学教室にひけをとらないものが整備されていた。史学科新入生の9割以上は地理学以外の専攻を希望しており、受験生からの要望は歴史系諸専攻に集中していた。ただし、3年進級時には毎年2割以上の学生が地理学関連分野に転向する実体もある。歴史系への決別と地理への転向は、様々な失望と新たな気づきとの双方が含まれている。なお、史学科は2005年度から歴史学科に改称している。地域構想学科の地理学:新学科は、教養学部が言語文化・情報科学・人間科学・地域構想の4学科体制になったことで発足した。学科は、「人と自然のかかわり」「生涯にわたる健やかな生活」「地域社会を支えるもの」の3領域からなり、18名の教員と学年100名の学生で構成される。領域に地理学の文字はないが地理学にルーツに持つ8名の教員がいる。 これらの教員が指向する学科の地理学像を略述したい。本学科が目標とするレベルは、いわゆる拠点大学のそれとは異なり「形式論的な意味での地理学にはこだわらない(専攻・科目の名称、地理学徒の育成などの意味で)ものの、地理学的な発想・調査法、地図を含めたツールとしての地理学(実質的に地理的な意識を醸成する)は大いに用いてゆく」である。ただし、地理学を冠した講義科目はごく僅かしかないので、地理好きな受験生に、こうした考え方は伝わりにくい弱点も持つと思われる。この点は今後議論されるだろう。新学科の出口論は、「現場の人々と汗を流して働ける云々」といった抽象論でしか話ができない。ツールとしての地理学的な素養が世間的に役立つことは理解できるが、それを持つこと自体が就職活動時にどう役立つかは未知数である。そもそも地域構想学科という名称自体、そのままで世間がイメージを作れるものではない。そこで、地域・地理学的ツール・構想をつなげて、各教員が学生と地域に様々な仕掛けを行って、学科の認知度を高めて、学生の資質育成や地域への浸透を図ることが求められる。この際、GISは表計算や図作成ソフトと一体的に運用されて、地理的問題解決法の有力なツールとなる。本学では地理という言葉より「GIS上で」という言葉の方が頻繁に飛び交う。例えば、教育・研究・実習・地域連携の実験フィールドとなる拠点地域を設定し、そこで集中的に様々なアクションを行う。このために産・学・官連携の組織化や、民・官では整備しにくいが必要不可欠な地域情報の整備などを行う。これらをGIS上で運用して、「地図上で地域を考える」可能性のある社会・福祉・地域スポーツなど隣接分野との共同作業などを推進することなどを模索している。この模索の果てに、従来の形式論的な地理学をも踏まえた新しい「地理学」的な領域が形成されていくのかもしれない。抄録全体を表示 -

福島県喜多方市(旧山都町)の事例磯野 貴志, 今野 絵奈, 石原 大地, 高柳 長直, 増井 好男p. 77

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー地場産のそばを活用して地域振興に取り組んでいる福島県喜多方市(旧山都町)の事例をもとに、その成果と課題を考察した。山都町の宮古集落では古くからそばが栽培され、独特のそばが「宮古そば」として知られ、もてなしのそばとして評判をよんでいた。農家は居間を利用して来客をもてなしていたが、やがてそば食堂を営業することとなり、さらに評判を高めた。このため、山都町では地場産のそばを利用して地域振興に役立たせようとして、「飯豊とそばの里センター」を設置した。山都町商工会が主催した「新そば祭り」や「そば大学」がその契機となった。「寒晒しそば祭り」は特に評判をよぶイベントとなっている。「そば打ち段位認定大会」などのイベントを組み込みながら都市との交流も盛んとなり、地場産そばの人気を高めている。地場産そばの生産を振興するため、地場資源を利用した雪室(そば乾燥調整施設)を増設し、農家のそば栽培を支援しているそば銀行の開設により、農家はそばを雪室に預け、そばの味覚を保持し有効に利用している。このような地場産のそばの利用仁よって一定の地域振興の効果がみられるが地場産のそばが十分に確保されているわけではない。したがって、地場産そばの生産振興をさらに高める農地調整などのシステムの構築が必要になっているといえよう。抄録全体を表示 -

その生態気候学的意義篠田 雅人, 恒川 篤史, 根本 学, ナチンションホル G.U., 中野 智子, 田村 憲司, 浅野 眞希, エルデネツェツェグ D.p. 78

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1 はじめに気候学史のなかで、気候と植生の関係は最重要課題のひとつであったが、この研究意義は、現代的な種々の地球環境問題との関連において、気候と生態系の相互作用(生態気候学)という観点から増している。広大なユーラシア大陸は多様な気候と生態系をもつが、そのなかには生態系にとって極限的な環境である乾燥・寒冷気候を内包している。この極限的な気候・土壌(非生物的)環境にはそれに適応した生態系が存在しているが、それは極限環境の閾値近傍で生じるわずかな気候変動から大きな影響を受けやすい。本発表は、科研費(海外学術調査)により昨年夏に行った干ばつ実験の序報である。実験地は、干ばつ実験や近年頻発する干ばつに対して、生態系が敏感に反応することを予想して、モンゴル典型草原とした(写真参照)。この実験地は典型草原の中にあるが、南側の乾燥草原との境界付近に位置しており、近年の乾燥化による境界線の移動にも興味がもたれる。2 生態系の自己修復機能 従来、乾燥地域において、干ばつ(少雨)が生じたとき地表面の応答について、モデル研究では、「干ばつ→土壌水分の減少→蒸発の減少→降水の減少」(干ばつの加速)というプロセスが進むという考えが通説であった。このような大気_-_陸面相互作用の解明がモデル研究を主流としていたのに対して、本研究は野外実験により次のような仮説を検証するものである。すなわち、気候と植生・土壌水分の関係を詳細にみる生態気候学の立場からは、「干ばつ→土壌水分の減少→植被の減少/枯死植被の増加→蒸散の減少/蒸発の減少」であるが、このあと偶発的な降水があれば、「土壌水分の増加→植被の増加→蒸発散の増加→降水の増加」(干ばつの抑制)というプロセスが進む可能性(自己修復機能仮説)を指摘できる。この仮説を検証するため、以下に述べるように、干ばつと採食が植生・蒸発散・土壌水分に及ぼす影響を実験的に調べる。3 実験地と実験区モンゴル国首都ウランバートルから南西に約130kmに位置するバヤンオンジュルにおいて(年降水量175mm、年平均気温1.2℃)、干ばつ実験を含む3つの実験を行った(写真)。2004年6月、周囲に家畜よけの柵(300m×300m)を設置した。柵内を自然植生区(NG区)、柵外を家畜の採食を許す被採食区(G区)とした。柵内に、2005年5月下旬_から_8月初めの植物成長期に、降雨遮断のポリエチレン屋根を取り付けた干ばつ区(D区:24m×24m)、2005年6月20日ころから植物成長期に毎月刈り取りを行う刈り取り区(M区:24m×24m)を設置した。4 観測NG区に大気-植生-土壌自動観測システムを設置した。観測は2004年6月後半に開始し、顕熱・潜熱フラックス(渦相関法)、気温、相対湿度、風向、風速、大気圧、放射6要素(短波・長波・PARの上・下向き)、土壌水分、地温鉛直プロファイルである。また、2004年7月後半にモンゴル草原の代表的なイネ科植物Stipa kryloviiの茎流観測を行った。各区では、植物群落調査、気象・土壌水分・地温観測、二酸化炭素フラックス観測、土壌調査などを実施している。5 初期状態4実験区を設置する前に、各区において、初期状態として、地上部・地下部バイオマス、種多様性、土壌水分などを調べ、区間に有意な差がないことを、2003年9月(植物成長終了期)とG区設置直前の2004年6月(植物成長初期)に確認した。また、2004年6月に採取した表層試料(0_から_5cm深度)の三相分布・飽和透水係数・全炭素量・全窒素量を調べ、有意な差がないことも確認した。6 干ばつ実験後の経過干ばつ実験直後(2005年8月)のD区とNG区の間で地上部バイオマス、植被、草丈、土壌水分、衛星Quick Birdによる植生指標に有意な差異が認められたが、地下部バイオマス、種多様性には認められなかった。抄録全体を表示 -

長尾 朋子p. 79

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー霞堤や水害防備林は、地域社会と河川が共生する視点に立脚した日本の伝統的氾濫許容型治水システムである。このシステムでは、機能や立地に関する地域住民の理解と維持管理が必要であるが、地域コミュニティの解体と相まって維持管理体制が形骸化しつつある。1997年新河川法により、治水構造物として再評価されたが、積極的に利用される河川は少ない現況にあるなかで、宮崎県の北川は、1997年に河川法改正後初の河川激甚災害対策特別緊急事業(激特)指定をうけ、伝統的治水工法を利用した工法を採用した。本発表では 2005 年4,5,9月に行った現地調査に基づき、伝統的治水工法を生かした治水対策と2005年台風14号災害を検討する。2005年台風14号では、北川町世帯の約10%が被災し、災害救助法が適用された。宮崎県北川では、江戸時代から霞堤と水害防備林によって治水対策がおこなわれてきた。入会地として管理され、保全のための厳しい掟もあったが、1938年川坂地区への築堤期に水害防備林は伐採されはじめ、水防組織も解散したが、その後の洪水による土砂堆積により伝統的治水工法は再評価されていた。北川は連続堤防による築堤は充分な河積が確保できず、デルタである下流の延岡にも影響を与えるため、遊水池化を採択した。激特前の住民ヒアリング調査で「遊水地ではなく連続堤に」との希望が多かったのは当然であるが、洪水時の水位上昇が激しく、地盤が軟弱なため洪水流による洗掘が大きく、連続堤が必ずしも万能ではないことを住民は理解し、激特でも霞堤方式は踏襲された。激特適用地域では、2005年台風14号時の洪水水位は激特の効果が現れ、激特以前の同流量に比べ2mほど水位が低下した。家田、本村地区では越流・破堤はなかったが、浸水深が大きく床上浸水戸数も多い。新たに構築された霞堤が立地し遊水池の機能を担っている地域である。しかし、この霞堤は伝統的な霞堤と異なり、開口部における堤体の重複がなく、堤内地へ流入する洪水流の減衰機能を持たない。いわば、洪水流を堤内地側に導くための不連続堤であり、いわゆる霞堤とは性格を異にする工法といえよう。聞き取りによって霞堤の開口部から堤内地にむけて減勢されない洪水流が流入したことが確認できた。また、霞堤の開口部に残されるべき水害防備林が工事の過程で誤伐採されてしまった地点の被害も大きい。この地区にはピロティ式や嵩上げ3mされた住居形態が多く見られる。現時点ではこうした工事の費用は個人負担だが、霞堤方式を採用した代償として、県の全額補助による住居嵩上げが予定されている。激特による河川沿いの主要道路も嵩上げされ、避難道路としての機能および堤防としての機能を有したため、被災から免れた住居も激特前と比較して増加した。熊田地区より上流は激特指定からはずれ、無堤で水害防備林による治水対策地域が多い。樹種はタケ、一部は広葉樹がタケの堤内地側にある二段構えである。熊田地区水害防備林は個人所有、それ以外は地域住民による共同所有であるが、現況では耕地や住居が面する住民が管理し使用権利を有する。地域住民は水害防備林としての機能は認識しているが、現在共同管理は行なわれていない。この地域の住民は、災害時には防災無線の河川水位情報を基に自己の判断によって状況に応じて行動し、被害を最小限に押さえている。災害直後の河岸被害状況、水害防備林内外の洪水堆積物、浸水経路などの調査から、北川の水害防備林は、護岸機能とスクリーニング機能を有することが確認された。水害防備林の立地する場では洗掘はみられなかったが、立地のない場では洪水流の越流と洗掘による護岸の破壊が数多く確認された。また、橋梁建築のために水害防備林を伐採した開口部に洪水流が集中して、道路破壊も確認された。また、水害防備林は洪水流に含む土砂や浮遊物をスクリーニングし堤内地への流入を防ぐ機能を持つ(長尾,2004)。水害防備林の堤外には砂礫、林内は平均15cmの砂質堆積物を捕捉、堤内地側にはシルト質堆積物が見られる。確認した最大堆積深は、舞見田水害防備林の砂質堆積60cmである。参考文献:長尾朋子(2004)地理評,77-4,p183-194抄録全体を表示 -

菅野 峰明, 平井 誠p. 80

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.はじめに アメリカ合衆国のフロリダ州は第二次世界大戦後、北東部や中西部から暖かい気候を求める高齢者の流入が続き、高齢者率の高い州として知られるようになった。フロリダ州において65歳以上の人口が全人口に占める比率は16.8%(2004年)であり、全米の州の中で最も高齢者比率が高い。フロリダ州への1995_から_2000年の国内純人口移動60.7万人のうち、14.9万人が65歳以上の高齢者であり、全体の24.6%を高齢者が占めた。これらの高齢者の流入は、退職した人々が余生を温和な気候の地域で送るため、と説明されてきた。ところが、最近の高齢者の移動を見ると、伝統的に高齢者が定住することの多かった東海岸の南部よりも西海岸に人口移動率の高い郡が見られるようになった.フロリダ半島の西海岸地域には高齢者のための新しく開発されたリタイアメント・コミュニティが多い。そこで、高齢者が居住地としてフロリダ州の西海岸のリタイアメント・コミュニティを選択する要因を明らかにするために2004年9月と2005年9月にフロリダ州タンパ・セントピーターズバーグ都市圏において実地調査を行った。2.リタイアメント・コミュニティ 1960年にアリゾナ州フェニックス市郊外に建設されたサン・シティの成功により、フロリダ州でもリタイアメント・コミュニティが多数建設されるようになった。リタイアメント・コミュニティの規模は数十戸から数千戸まで規模は様々であるが、住民に対するサービスとして、ゴルフコース、テニスコート、屋内外プール、サウナ、エアロビクスの部屋、室内トレーニング場等を備え、さらに日常の生活を支援する建物の中に図書館、インターネットに接続できるコンピュータールームを備えているところもある。新しいリタイアメント・コミュニティはゲーテッド・コミュニティとなっており、防犯態勢が整備されている。 タンパ都市圏内にあるリタイアメント・コミュニティのサン・シティ・センターで付属施設、コミュニティ内のクラブ活動等の調査と住民を対象にしたアンケート調査を行った。サン・シティ・センターは1961年に建設が始まり、現在では7,500世帯、約13,000人が居住している。住民へのアンケートの結果、このリタイアメント・コミュニティを選択した理由として一番多かったのは、温暖な気候(72%)、次いでフロリダのライフスタイル(71%)、犯罪の少なさと安全性(34%)、生活費の安さ(26%)、親類への近さ(24%)と続き、これまで言われてきたことが裏付けられた(第1表)。かつてフロリダ州で高齢者比率が多かったマイアミ大都市圏では高齢者の純移動率が減少に転じてしまった。これは、フロリダ州の南東部から半島西部への高齢者の移動のためである。それはヒスパニック系が増加し、犯罪率の高いマイアミ大都市圏から安全性の高い半島西部のリタイアメント・コミュニティへの移動と関係している。この移動はさらに、大都市圏におけるアパートやコンドミニアムの居住から戸建て中心のリタイアメント・コミュニティへの移動ということにもなる。抄録全体を表示 -

田宮 兵衛p. 81

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー0)現状:お茶の水女子大学の前身は東京女子高等師範学校であり、女学校の教員を養成した。現在、地理学教室は、文教育学部から大学院に至る教育組織を担当する。1)組織変更:1990年代中頃以降、常時変更されており、変更は現在も進行中である。2)研究教育上の特色、3)育成する人材像、4)-1教育方針については、「地理」36巻(1991)7号68-74、同44巻(1999)5号50-56が明らかにしているように何も無い。4)-2現行のカリキュラムは、前掲「地理」に示された開講科目数が、約半減している。この大幅削減は、最大瞬間教員数が9から4に減った人的配置の現実の反映である。5)自己点検制度、6)PRは無いに等しい。7)資格は中学・社会、高校・地歴の教員免許と社会調査士であり、測量士補資格は学科消滅と同時に無くなった。8)就職・進学先は、前掲「地理」と同様であるが、その意味は社会情勢を反映した変動をしている、ということである。すなわち、9)独自の就職支援活動は無い。10)教育研究上の課題は、上記のとおりである。以下はその根源を探る作業である。仮設(前提):初等中等教育における「地理教育」は必要、その教員養成も必要である。_丸1_初等中等教育の教科としての「地理」の内容は多様である。_丸1_’初等中等教育の教科は、試験科目となる。暗記「地理」の発生と、それを防ぐ努力が、系統化・複雑化→系統地理学、すなわち細分化である。_丸2_「地理教育」の細分化の下において、教員養成組織は、多様な情報を、養成する地理教員に与えることが要求される。_丸3_その場合、効率よい養成組織とは、多様なdiscipline(専門分野=出自学科)から養成者を構成することであり、discipline(規律)は無くても初等中等教育の地理教員養成は成立し、地理教員養成者を再生産した。_丸3_’現在、地理教員養成は大学で行われている。_丸4_幻想のdiscipline(規律)。「地図を使う」・「フィールドワークに基づく」・「自然_-_人間関係論」等があるが、その時点の地理学以外のdiscipline(専門分野)が、それらを論ずる段階まで発達していなかったという、単純な事実の反映に過ぎない。_丸5_このことは、discipline(規律)の無い地理学の存在が許されないことを意味するが、逆に地理教育の必要性を支持する。_丸6_他方、「地理学」という学問が存在し得ることも否定できていない。しかし、地理教員の養成と同格で、「地理学教育」は可能であろうか。可能とすれば、inter-disciplinarityの確立としての「地理学」であろうが、その教育は容易なことではないのである。抄録全体を表示 -

鈴木 厚志, 泉 貴久, 福田 英樹, 吉田 剛p. 82

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

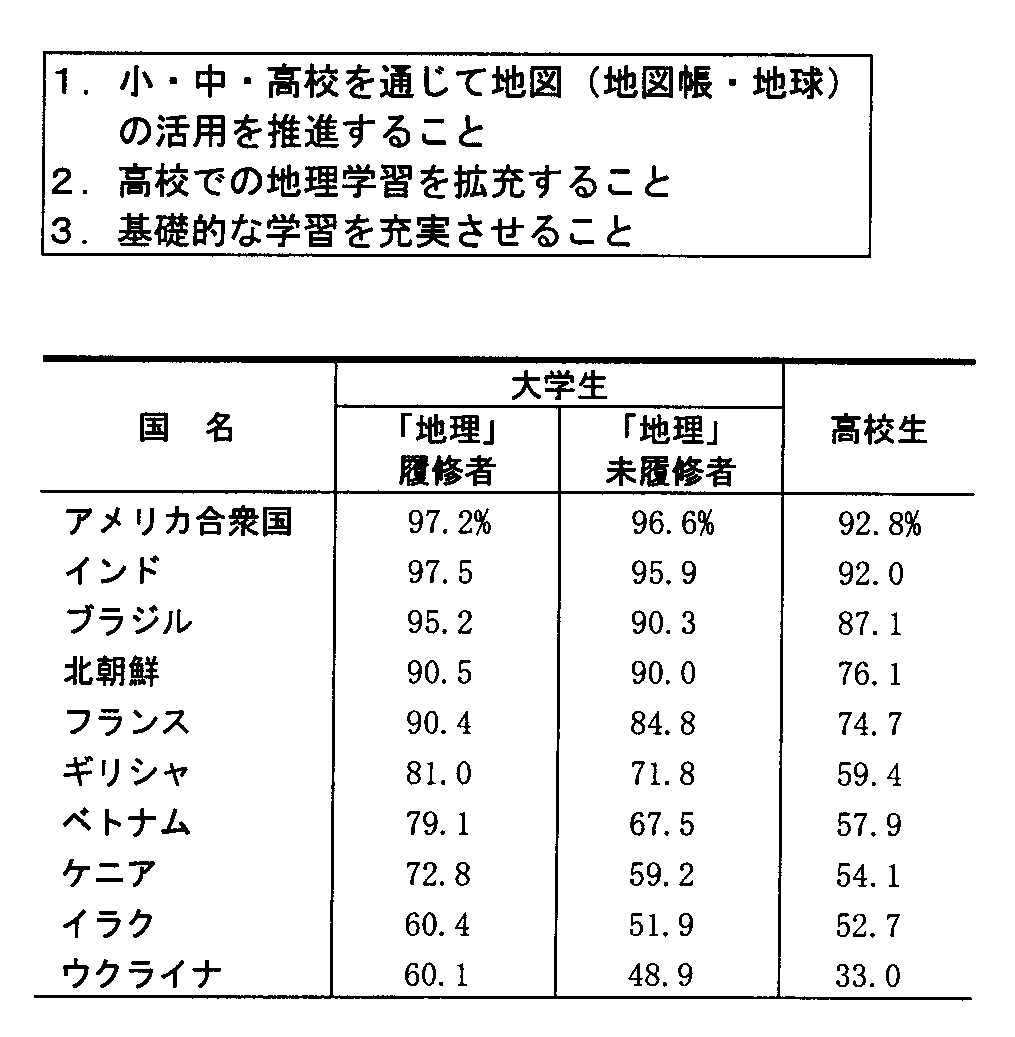

会議録・要旨集 フリー1.はじめに 2005年2月23日、イラクや北朝鮮の国位置がわからない大学生や高校生の存在を知らせる見出しが新聞紙面を賑わせた。地理教育専門委員会は、次期学習指導要領の改訂を視座に置き、同年2月22日、文部科学省記者クラブにて三つの提言を行った。その提言の基となる我々が実施した。世界認識調査(以下、調査)は、当時何と話題となり、マスコミにもよく取り上げられていた10か国の位置を問うものであった。我々は調査にあたって、「位置や場所の特徴を学習することは、国土や世界の諸地域を正しく認識する基礎となる」という考えに立った。調査結果は上述のごとくマスコミで大きく報道され、地理の重要性を社会に訴える機会をつくったともいえる。2.調査結果 調査は日本地理学会会員の協力を得、2004年12月から2005年2月上旬にかけて25大学(3,773名)、9高校(1,027名)にて実施した。大学での調査は、会員の担当する授業において実施しており、その結果は地理学に関心ある学生による結果と判断される。高校については、首都圏の進学校が大半を占める。国別の正解率は次のようになり、大学生については高校時代の「地理」履修の有無に基づきクロス集計を行った。3.報道と社会的反響我々は記者会見に先立ち、学会からの提言と調査結果の概要を、記者クラブへ事前配布をした。マスコミ各社はそれを読んで会見に臨んだため、その関心はかなり高かった。記者会見には、全国紙各社と通信社およびNHKと民放1社のテレビ局の記者らが出席した。会見そのものは30分程度であったが、終了後も活発な質問と取材があった。民放テレビ局は、事前配布した調査結果をもとに、会見当日に街頭にて独自取材を行い、我々の調査の妥当性を確認し、その結果を深夜のニュース番組で大きく取り上げた。翌日の朝刊では全国紙のみならず、通信社の配信により、広く地方紙でも記事が掲載された。その後、新聞や雑誌には調査結果をもとにした記者のコラムや読者からの投書、さらに会見当日に出席していなかったテレビ局からも取材依頼が相次いだ。これら二次的なマスコミによる報道は、発表者らも予想しない展開でもあった。4.調査から得た教訓 地理教育専門委員会は、「基礎的な地理的知識を継続して学習し、地理的見方・考え方を確実に定着させることを目指した地理教育」への提言に向けて行った今回の調査と記者会見から、次の三点を教訓として得た。第一は、現状と問題点をきちんと公開することである。会員からすれば今回の調査は単純なものであり、今日の「地理」履修状況や学力低下傾向から、その結果は当然かもしれない。今回の発表は、その結果をありのまま公開したに過ぎないのである。第二は、学会と市民を結ぶチャネルを確保することである。次期学習指導要領の改訂に向けた文部科学省や中教審委員や文教族の国会議員等への陳情活動と並行し、我々は市民を納得させ、世論を味方にする努力を怠ってはならない。外に向かった効率良い情報発信を継続すべきである。第三は、我々会員が地理学や地理教育の基礎・基本をきちんと認識することである。単に地理の重要性やおもしろさを訴えたところで、社会の共感を得ることは難しい。子どもの発達に応じた基礎・基本が整理され、それらを次の世代へ創造的に継承していくことの重要性が、広く会員へ認識されなければならない。 抄録全体を表示

抄録全体を表示 -

河野 忠p. 83

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー大分県には84ヶ所,総数にして400体ほどの磨崖仏が存在しており,日本全国の8割近くの磨崖仏が集まっているといわれている.これまでの湧水調査の中で磨崖仏には必ずといってよいほど湧水が見られたので,便利な指標として利用していた.従来,磨崖仏の造立は密教との関係を指摘され,深い信仰心から造立されたといわれていたが,水の存在から磨崖仏をみた研究は知られていない.石像文化財保護の観点からみると,磨崖仏に湧水が存在する事は風化が早まる可能性があり好ましい事ではない.にもかかわらず,大分県の磨崖仏に湧水が存在する事は,そこに何か理由があるのではないかと考え,磨崖仏と湧水の悉皆調査を開始した.これまでに54ヶ所の磨崖仏を訪れ,湧水の存在を確認した結果,確実に湧水が存在するものが35ヶ所,湧水跡のみられたものが16ヶ所,存在しないもの3ヶ所となった.未調査の磨崖仏が30ヶ所ほどあるものの,9割以上の磨崖仏に湧水が確認された.しかも湧水のない3ヶ所の磨崖仏は,移動可能な石仏と横穴式墳墓に彫った磨崖仏であった.従って,調査した磨崖仏には必ず湧水が存在するといってよい.磨崖仏における湧水の存在理由は自然科学的には次のように説明できる.大分県には9万年前に噴火した阿蘇の溶結凝灰岩が大野川流域を中心に堆積し,各地に垂直の懸崖を形成しており,磨崖仏の格好の造立地を提供している.溶結凝灰岩はよい帯水層ともなっているので,多くの湧水が見られる事も確かである.磨崖仏に湧水が存在するその他の理由としては,制作者の硯水(作業の合間にとる水)と磨崖仏への閼伽水等が考えられる.製作現場での実質的な問題として,飲み水がなければ長期間にわたる磨崖仏製作は不可能といってよいだろう.また,閼伽水は神仏に毎日欠かさず供えるもので,近くに水場がなければならない.閼伽は密教と密接な関係を持つ言葉であり,磨崖仏に塗られている赤い塗料である水銀から作る朱(しゅ,アカ)にも通じている.しかも大分県には水銀産地である事を示す丹生地名が3ヶ所も知られている.このことから,大分県の磨崖仏は密教の影響を強く受け,水の存在に対する感謝の念と実用的な問題から,湧水の存在する場所に造立されたと考えるべきである.また,大分県外でも磨崖仏に湧水が存在する例は多く,海外の磨崖仏(中国のキジルや莫高窟など)にもその例が見られる事は特筆すべきであろう.抄録全体を表示 -

イランにおける穴機を用いた女性の綿布生産の事例吉田 雄介p. 84

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.はじめに

イノベーションは,地域の工業や経済発展の源泉であるが,経済地理学を筆頭として地理学の分野では,社会的埋め込み(embeddedness)との関係を重視する研究が増えている.例えば,「学習する地域」や「イノベーティヴ・ミリュー」「産業クラスター」はその代表である.対象地域としては,「第三のイタリア」や途上国(例えば,Marjolein and Romijn, 2004)についての研究も見られるが,やはり先進国が中心であり,業種もハイテクあるいは多国籍企業との関係が中心といえる.

要するに,工業に関してイノベーションや社会的埋め込みなどのタームは,専ら先進国のフィールドが対象とされ,途上国の手工業の分野では使われない.もちろん,手工業はいまだ途上国の重要な生産様式であるが,グローバル化の中で大きく変化している.本報告者がフィールドとしてきたイランの沙漠周縁地域でも,かつての主力家内工業であった手織り綿布生産は拡大期同様,現在の衰退期にも,生き残りを賭けて少なくない変化を遂げている.ここでは,イノベーションを途上国の手工業の分析にも拡張してみたい.

2.問題の所在:ローカルなイノベーション

特に先進国では,イノベーションや知識を集団や共同体の努力の成果とみなすよりも,シュムペーター的な見方,すなわちエジソンやビル・ゲイツのようなリスクを大胆に引き受ける天才的な企業家による創造性にあるとする一面的な解釈が根強い.すなわち,知識やイノベーションが共同体や過去の蓄積とのつながりを持たず,時間と空間のなかで独立しているという見方である.

一方,途上国ないし手工業の分野での変化や経済環境の変化への対応は通常,些細なものとみなされ,イノベーションとは評価され辛い.また,民俗知・技術あるいは民具研究においては変化よりも「伝統」のほうが重視される。あるいは,グローバル化による地域の変化に関しては,人類学者前川(2000)が,外部世界の変化はイノベーターたるミドルマンを通じて地域に導入されると論じているように,どちらかといえば地域の内部の変化よりも外部の変化を重視しており,やはり特殊な個人の能力を強調する.

ただし,少数ではあるが,積極的な意味でこの言葉を適用する研究者もいる.人類学者Gudeman(2001)は,ローカルなイノベーションという考え方を説明するために,メキシコの伝統的な社会の女性陶工,ブリキ屋,レンガ焼成炉の建設家および織物業者という4つの事例を挙げて,イノベーションを,誰もが利用できる共同体の世襲財産(heritage)として理解すべきと提唱している.たとえば,織物生産者の事例では,製織の技術,デザイン及びスキルは,歴史的イノベーションの産物であり,米国の企業家は,資本を通じて,この共同体の遺産(heritage)を利用すると解釈している.本報告でも,こうした見方に立つことにする.

3.対象とする地域と織物

本報告では,イラン高原のほぼ中央部に位置するヤズド州アルダカーン及びメイボド地域の穴機(pit loom)を生産手段とする手織物生産を事例とする.イランの沙漠周縁地域(ザーグロス・アルボルズ山脈とイラン高原の間に位置する地域で,年降水量が100_から_200_mm_前後の地域)では,古くから綿作,綿織物生産が行われてきた.メイボドとアルダカーン地域は,今日でも手織物が織られている(吉田, 2005b).なお,この地域の敷物類の生産については,吉田(2002;2005a;2005b)を参照されたい.

(1)調査時期について

報告者は,この地域で手織物生産の調査を続けてきたが,本研究で用いられるデータは,2002年2_から_3月,7_から_9月,2003年8_から_9月に直接織手を訪問して得たものである.

(2)手順,方法

ここで想定するイノベーションは共同体においては社会的,集団的現象であり,イノベーションの果実は比較的自由に利用されるという意味で,共同体の共有資源となる.したがって,イノベーションの明確な起源をたどり難い.それでは,量的・質的に衰退状態にある手織物生産の内的な変化を地域との関連でのように捉えるべきか.ここでは,生産が盛んな時期との比較の中で,以下のような一部の変化に着目して検討する.

a.生産が盛んな時期のイノベーションの一例:まず,生産が盛んな時期にも大小の変化が生じていたが,以前に生じた生産の諸側面の変化を知るために,ここでは特に整経方法の変化に注目して説明する.

b.衰退期のイノベーションの一例:現在,ないし衰退期の変化を知るために,ここでは,綿布生産に代わって新しく現れたポリエステル製のふきんという新しい製品をめぐる変化を中心に説明する.

4.考察抄録全体を表示 -

橋詰 直道, 磯谷 有紀p. 85

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー本研究は,大正末期に盆栽園を中心に建設された郊外住宅地という点で都市計画史上極めて稀な例として知られている盆栽町を事例に,盆栽町住宅地の緑地景観の特徴と住民の緑地に対する意識の実態を明らかにしようとしたものである。盆栽町住宅地内の緑地景観の特徴を見るために,高木の分布と接道部構造の調査を実施した。盆栽町の歴史や知名度と共に盆栽園を中心にアカマツや雑木林を保全し,住宅地内に高木,生垣,街路樹を育ててきた住民の意識が,この緑豊かな住宅地景観を存続させてきたといえる。その典型は,建築協定街区に見ることができる。ある意味で広義の田園郊外の一つと見ることもできよう。抄録全体を表示 -

滝沢 由美子p. 86

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.現状と問題点 現在、高校では、総生徒数のうち約半数しか地理を履修していない。学校五日制の完全実施、総合的な学習の時間の導入、情報科の創設の影響を受け、地理歴史科・公民科の総単位数が減る中で地理の履修者がますます減少している。地理の履修機会が無い学校もある。地理履修者が少ない為もあって地理を専門とする教員数が少ない上、近年は地理教員の採用はほとんどなく、カリキュラムを決定する際の校内における地理教員の発言力がますます低下しているという状況である。 大学では、地理学科が減少傾向にある。地理学専攻学生の卒業後の進路がそれなりに示されていない状況と、地理を中学までしか学んでいない学生が多いこととが相俟って、地理学を積極的に専攻しようとする学生が減少していると考えられる。 高校・大学ほど深刻ではないものの、小学校・中学校の地理教育も課題を抱えている。例えば、小・中とも地理的分野の内容として、また総合的な学習の時間に、身近な地域を調査・学習する事例が増加している。そのような授業こそ地域を空間的に認識する力を育て、地理の面白さを伝えられる機会であるが、現地調査や地形図の読図等を実際に経験したことがない教員が担当した場合には児童生徒に興味を持たせるような授業内容とはなりにくいと想像される。特に中学校では、大きく変わった教育内容に対する社会科教員の戸惑いは未だに大きい。小学校では社会科の中の地理教育として重要な位置を占める地図指導が十分に行われているとは言えない状態である。2.地理教育専門委員会の取り組みこのような問題点を踏まえ、2004年4月以来、地理教育専門委員会では、地理教育振興のために、さまざまな取り組みと提言をおこなってきた。具体的には、2003年決定の日本地理学会グランドビジョンに示された各種アクションプランについて委員が分担して取り組んでいる。(1)学習指導要領改訂にむけて:先ずは、地理教育の重要性を訴えるため、1)高校地理歴史科では地理と歴史とを同等に選択できるようにすること、2)国際社会に対応できる人材育成のためには国際関係を空間的に認識できるような教育が必要であり、地図帳や地球儀の活用を不可欠とする方向性を求める 3)大学の教職課程における教科に関する科目として「地域調査(仮称)」を新設、4)支援事業の創設 を盛り込んだ要望書とその資料を作成し、文部科学省や都道府県教育長等々各方面に働きかけてきた。(2)地理教育の「基礎・基本」の検討:高校だけでなく小・中・高全体の地理教育を考えたカリキュラムについて、一般社会からの要望もふまえた地理教育内容の基準について検討を行っている。(3)世間への啓蒙活動:文科省の学力調査では高校生の学力は「おおむね良好」とされているが、大学・高校の現場の教師からは基礎的な知識の著しい低下傾向が指摘されて久しい。本委員会では2004年から2005年にかけて主に大学生を対象に地名認知について調査を行った。この結果は大きな反響を呼んだ。(4)大学入試:地理が受験科目としてどのように扱われているか資料を作成した。その結果、非常に多くの大学で、地理での受験が不可能であ。このような状況に対処するため、本委員会では大学への働きかけなどを行っている。(5)生涯学習、研修の充実、資格制度の構築:1)生涯教育の重要性が国・自治体で認識されてきているが、生涯学習、社会教育分野における地理教育の振興を計るために検討を重ねている。「地理の必要性と楽しさ」「地理は社会に役立つ」ことを社会全体にPRするためにはどのようにすべきかについて等々これから具体的に進めていくことを検討している。2)「地理的な見方・考え方」、「地理的技能」が身に付けられるよう、またそれらを確実にするため、大学などと連携して、教員等を対象とした地理教育の研修機会を設けるなどの研修事業についても検討していく。3)地理学の社会的向上を目途とする資格制度、「専門教育→実務訓練→認定試験→継続教育」を認証する資格制度について検討している。大学等の専門教育をスタートと位置づけ、継続教育としての研修を受け持つ機会を増加させる必要があり、その具体化に向けてさらに検討を進めている。 2年間の区切りの時期にあたり、それぞれについて報告をし、今後の活動の参考のために討論を重ねたい。参考:「地理」50巻1_から_4号(中間報告)抄録全体を表示 -

逸見 優一p. 87

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー_丸1_はじめに 「地域調査」的学習は、地理的見方・考え方を活き活きと学習者が主体的に学び取り活きる学力を獲得してゆく上で重要なものとなると考えられてきている。現行高校「地理A・B」の授業設計中にも、この課題は最も重要視されて、取り入れられるべきものとして、現行「学習指導要領」に位置づけられている。学習者が生活している絶えず激変する現実生活を、学習者がどう把握・認識し、イメージ化・モデル化を展開して、そこにおける最新の時代的課題を試行錯誤する中で、みずから展望する過程を、どうねずかせえるのか。教科書段階で様々なプランが練られ工夫されたものは多い。ここでは差し迫った課題として設定される現行高校「地理A・B」での地球的課題を身近な生活のすぐそばで過去と対話しながら科学的に把握・認識し学習者が主体的に学び取り、展望してゆける教材の1つに微化石分析を事例として取り上げて検討したい。_丸2_具体的学習項目構成例からの検討→稲作起源を例として 本発表では、珪藻分析、プラントオパール分析を導入した「地理A・B」の授業づくりを考えてみた。 歴史ブームの中で、歴史学界、考古学界、地理学界関係では第4紀学、環境考古学等の分野で稲作の起源をめぐる論が声を大きくしている今日、科学的に稲作起源論に高校段階でも「地理A・B」の地域調査、気候あるいは地球的課題の各学習項目をうまく構成してゆく中で授業設計的に1hは年間計画上も、学習指導要領上も内容的に各学校・生徒のおかれている状況に対応した学習授業設計が現段階で可能となってきたと判断でる。高校現行地歴科「世界史A・B」、「日本史A・B」では稲作の起源の学習項目が取り上げられた教科書記述が多く見られる。学習事例的には「地理A・B」で有効であろう。_丸3_分析資料の入手・処理・分析について1)分析試料入手等について たとえば、校舎建築の際のボーリング資料・試料入手、あるいは沖積平野、田畑から検土杖・スコップ堀などによる土壌採取や山間部露頭等の試料集めが可能であれば、学校設備を活かした授業設計面では思考・判断力を高めよう。2)試料処理・分析等について 土壌試料は、スライドガラスに微量をこすりつけ、割箸またはつまようじで水滴を一滴ぐらい落し薄く一面にのばし加熱。後封入剤で封入カバーガラスで覆うと屈折率の関係で見やすくなりプレパラートはできあがる。光学顕微鏡で検鏡・観察を行う。高校生物併修は高い技能効率となる。3)分析結果の補正等と教材化の視点 古環境を復元する方法はいくつかある。筆者はボーリング試料のプラントオパール分析や、火山灰の同定、粒度分析の援用と珪藻分析を柱にすえた分析を通して比較検討し総合化の観点から、古環境を復元する方法を検討している。分析試料が多くなったり、時代的にかなり古い試料を分析対象とすれば様々な労力を伴う。 地層によっては殆ど珪藻が検出されなかったり、非常に少ない場合がみられる。どう扱いどう他の研究方法と組み合わせた珪藻分析プラントオパール分析の有効性を古環境復原に活かせるかが、教材化の視点で問われることになる。_丸4_まとめ 古環境の復原指標になる珪藻、イネのプラントオパールを検鏡・同定することは生徒にきっと新鮮で深い感動を与え、科学の世界へと導いてくれるであろう。どう試料採取と試料分析をうまく結合して、学習者の関心・意欲・態度を高めてゆくことになるのか。「地域調査」等の授業設計では鋭く、指導者の研修・修養結果が問われる。他の研究方法等も積極的に取り入れた総合的な観点から個々の学習者の学習成果が充分に試行錯誤し課題を設定し自ら展望・展開してゆけるように授業設計された教材となるかが最終的には目指されることになる。授業設計においては、教材づくりの研究成果を積み重ね、学習者が自ら現代の地球的課題に対処する補完的な研究方法を確立してゆきたい。 ハザードマップ観点では広い視野にたった防災教育の一環から概観した地球的課題に対処する力は突発的な様々な災害に臨んで技能・表現力、思考・判断力を展開させよう。抄録全体を表示 -

山縣 耕太郎p. 88

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.はじめに

演者らは,カラハリ砂漠の古砂丘地形や,ナミブ砂漠の季節河川に発達する段丘地形を対象に,南部アフリカにおける最終氷期以降の環境変化を検討してきた(山縣,2005;Yamagata・Mizuno, 2005).しかし,古砂丘や河成段丘のように,乾燥化や湿潤化などの顕著な気候変化のピークに対応して形成された地形を対象とした場合,それぞれの乾燥期,湿潤期の時間的な長さや,乾燥化,湿潤化の強度に関する情報を得ることは難しい.また,小規模な気候変化のイベントを見落とす可能性も高い.そこで,より連続的に気候変化を記録している対象が必要とされる.南部アフリカには,ナミブ砂漠とカラハリ砂漠の二つの砂漠が存在し,これらの砂漠から大量の風成塵が発生している.こうした風成塵が堆積して形成されたレス堆積物には,砂漠地域の環境変化が連続的に記録されていることが期待される.カラハリ砂漠周辺は,乾燥していて植生も疎らであるため,表土の浸食が起こりやすく,連続して風成堆積物が保存されているところは稀である.しかし,調査の結果,ナミビア北西部のカオコランド,オプオ近傍においてレス様の堆積物を確認することができた.本研究では,この堆積物について分布と堆積物の特徴から,その成因と給源について検討を行い,その特性の変化から,過去の環境変化を復元することを目的とする.

2.調査地域

レス堆積物が分布するオプオ周辺は,ナミブ砂漠とカラハリ砂漠に挟まれた中央高地に位置している.平均年降水量は,300-350mmで,東風が卓越する.レス堆積物を構成する風成粒子は,こうした卓越風によってカラハリ砂漠から供給されているものと考えられる.特にオプオ東方には,エトーシャパンがあり,この地域に飛来する風成塵の主要な給源となっていると思われる.オプオから約15km南方にレス様堆積物の良い露頭を確認したので,ここに調査地を設定し,堆積物の詳細な観察と,連続試料の採取を行った.この地域は,主に先カンブリア紀の堆積岩で構成される丘陵地で,丘陵を刻む谷地形を埋めて発達する平坦面上にレスは堆積している.下位には河成の砂礫層があり,これを覆って,場所によっては10mをこえるレス堆積物が認められた.

3.結果と考察

レス堆積物には,水平に発達した層構造が認められ,粒度,色調,土壌構造,炭酸カルシウムのノジュールや斑紋の量が変化する.このような特徴の垂直的な変化は,古環境の周期的な変化を記録している可能性が考えられる.堆積物の上部,地表から約3mの部分について連続試料を採取し,各層準について,粒度組成,帯磁率,粘土鉱物,炭酸カルシウム含量に関する分析をおこなった.粒度について,32μm以上の粗粒粒子と粘土粒子の割合をみると,若干位相はずれるものの,何れも変化している.粗粒粒子については,地表から約2mと2.8m付近にピークが認められる(図1).これは,乾燥化によって植生が衰退して,近傍からの風成塵供給量が増大したことを示していると思われる.帯磁率についてみると,全体的に下位に向かって増大しているが,1.1-1.5mと2.3m付近にピークが認められる.この時期は相対的に湿潤で,生物活動が活発であったため土壌化が進行したのではないかと考えられる.粘土鉱物および炭酸カルシウム含量についてみても,やはり変化がみられる.層準によってモンモリナイトやクロライトが卓越する部分と,石英,カルサイトが卓越する部分がある.モンモリナイトやクロライトが卓越する部分は,粒度が粗粒化する部分に対応しているので,乾燥した時期には風化が進んでこうした粘土鉱物が増えた可能性が考えられる.あるいは,時代によって風系が変化し,粘土粒子の給源が変化したのかもしれない.レス堆積物中の複数の層準で陸棲貝類の化石を確認した.このうち最も下位の地表から2.9mの位置に産出した試料について放射性炭素年代測定を行った.その結果3.3kaの年代値を得た.したがってレスの堆積速度は0.9m/kaと推定され,レス堆積物全体が完新世に堆積したものと考えられる.また,湿潤化を示す層準は1.2-1.6kaと約2.5ka,乾燥化を示す層準の年代は,約2.2kaと3.1kaと推定される.

(本研究は、文部科学省科学研究費補助金・基盤研究A(研究代表者:水野一晴)「南部アフリカにおける「自然環境〓人間活動」の歴史的変遷と現問題の解明」の一環として行われている.)抄録全体を表示 -

会議録・要旨集 フリー_I_ 研究目的 本研究は,都市内部における小売業の時空間構造の解明を目的とする.その際,1976-2002年の札幌市を事例とし,商業分析における近年の業態間・業態内分化について検討する._II_ 人口および小売業の動態 各年次における国勢調査統計・商業統計等より,人口・小売業および交通体系の変化を概観すると,人口・小売業双方とも1970-1990年代には交通機関延伸等の影響から郊外への膨張が続いていたものが,近年は都心近辺への人口還流の発生の一方,小売業では出店する店舗の取扱品目に変化はみられても,依然として大型店中心の郊外出店が継続していることが明らかになった._III_ 小売業の時空間構造 本研究では,業態を直接消費者と接触する店舗・販売レベルでの小売業を把握するための概念と定義し,各年次の商業統計分類を統一した25の業種と,商品・店舗・販売方法の3要素から,それらをさらに再分類した33の業態を定めた. これらの業種区分および業態区分を用い,店舗数を要素として単位地区×小売業業種×年次および単位地区×小売業業種×年次という2種類の3元データを作成した.これらデータに3相因子分析モデルを利用した3元2相因子分析を施し,両結果を比較することにより,小売業の時空間構造の把握を行った(矢野,1989;橋本・村山,1991). その結果,1970年代中盤時点では一般商店を中心とした買回品店・最寄品店が中心商店街および各ターミナル地区に集中し,それ以外の地区にも最寄品店を中心とした中小規模の商店街が一部に分布する体系であったものが,1970年代後半以後,ターミナル地区では買回品店を中心とした一般商店の増加がみられるとともに,総合大型店および大中の食品スーパーの割合が増加,また都心から5-10km圏の地区では総合・食品スーパー等の業態の立地が発生しはじめ,1980年代後半以降には,従来目立つ商業集積のなかった10km以遠の地区で総合・専門大型店やCVS等の新規立地を中心とした商業地化が進み,1990年代後半以降には5km圏内の旧市街地や5-10km圏においても一般商店から総合・専門大型店への店舗の置き換えが進む一方で,10km以遠では過当競争や大型店運営企業での合理化等による大型店集約が起こり始めているという,札幌市における小売業時空間構造が明らかになった(図1). なお本研究の結果において,店舗の増加の中で,都心部では最寄品店中心から買回品店中心への移行が進み,各ターミナル地区では最寄品店中心の店舗構成はほとんど変わらないものの買回品店の増加が起こるといった,各商店街における店舗の充実化がみられる.このように,先行研究で指摘されてきた郊外への大型店進出による中心商店街の衰退がほとんど観察されなかったことは,特筆すべき点である. その背景の一つに,都心近辺の旧市街においては1990年代まで大型店を含めた店舗立地がさほど進んでいなかったことが指摘できる.これらの地区の住民は,大型店の出店が進むまでは最寄品購入においても都心部の商店街を利用していたと考えられ,その結果として,都心部においても最寄品店が維持されたものと思われる.よって,今後の都心部の商店街の変化が注目される.また,この1990年代における都心近辺の旧市街への大型店の出店増により,これらの地区での生活上の利便性が向上した結果,近年の都心近辺への人口還流が促進された可能性についても同時に指摘できる.文献橋本雄一・村山祐司1991.愛知県における男女別・年齢階級別人口移動の特性.東北地理43,122-138.矢野桂司1989.東京大都市圏内部の年齢階級別人口移動パターン.地理学評論62-A-4:269-288.

抄録全体を表示

抄録全体を表示 -

木場 篤p. 90

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.はじめに

韓国には,地域主義が介在しているといわれている。地域主義には様々な定義があるが,ここでは,国家内における地域的主張,あるいは地域間の対立を表す。韓国における地域主義は,文化的,言語的,民族的アプローチでは説明できないのが特徴であり(Morriss, 1996),軍事政権の下での不均衡な地域経済開発により政党政治の領域化を引き起こし,それが地域主義政治を確かなものへと導いた(Park, 2003)。

本研究は,これらの背景を鑑みて,朴正煕(パク・チョンヒ)政権下の輸出指向型工業化政策により早くから製造業が発展し,韓国経済を牽引してきた釜山広域市を研究対象地域として,釜山地域を基盤に置いて活動していた政党の地域的主張から,政党政治の領域化や韓国地域主義について検討する。

2.国家政治経済過程と釜山発展過程のコンテクスト

かつて,釜山地域は,金泳三元大統領の活躍と,日帝占領期からインフラが充実していたという特有のロケーションから,軍事政権下の輸出指向型工業化政策による恩恵と,金泳三所属の新民党による民主化推進で葛藤があった。これは,大統領選挙と国会議員選挙それぞれの結果にも表象されている。だが,釜山地域の製造業が全国水準と差異がなくなりつつあったことと金泳三の政治的弾圧によって勃発した民主抗争により,軍事政権に対するイデオロギー的対立,そして「金泳三が牽引する政党=釜山地域を基盤とする政党」という構図が成立し,地域主義が明確に表れる結果となった。

3.17代総選におけるハンナラ党の釜山広域市に対する政治的実践と領域化

2004年に17代総選(国会議員総選挙)が実施された。今日において,釜山広域市を基盤に置くハンナラ党の着眼点は,釜山地域内とローカルで,また,立候補者擁立のために,地縁や学校縁を考慮に入れている。釜山地域におけるハンナラ党の政治的実践は,上層部による場所の感覚が「オフィシャル」な党の政治戦略として具現化され,政党の領域化を利用することで領域的実践へと変換されていったと考えられる。

4.今日における韓国地域主義とは?

韓国における地域主義は,軍事政権下では地域経済発展の不均衡や官僚人事起用の地域的偏重,政治的主導者が出身地域を支持基盤として政党を形成することで発生した。そして今日では,特的地域に拠点を置く政党(≠地域政党)の政治的実践が,これまでの政党の領域化を利用,維持することで表象されており,地域主義が現存した形となっている。これは,韓国に介在する固有の地域主義として,「Regionalism of Korea」ではなく,「Korean Regionalism」という表現も可能である。

【参考文献】

Morriss, P. 1996. Electoral politics in South Korea. Electoral Studies 15 : 550-562.

Park, B. –G. 2003. Territorialized party politics and the politicsof local economic development : State-led industrialization and political regionalism in South Korea. Political Geography 22 : 811-839.抄録全体を表示 -

洲島系の地形効果菅 浩伸, アリ モハメド, リヤス マホムドp. 91

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.はじめに モルディブ共和国では,2004年12月26日のインド洋大津波によって200の有人島のうち39で甚大な被害を被り,死者82名,行方不明者26名の人的被害,3,997戸以上の家屋・建物被害が発生した。この津波災害によって避難を余儀なくされた住民は12,478名(2005年1月5日時点)である。モルディブにて潮位計に記録された最高潮位は,北部のHanimaadhooで平均海面上182.6cm, Hulhue-Maleで142.0cm, 南端のGanで79.5cmと北ほど高い。しかし,死者・不明者の多くは南マーレ環礁以南の環礁東側の洲島で発生するなど,被害は南部ほど大きく,潮位計記録との間に齟齬が認められる。 我々は2005年2月, 3月, 8月にモルディブ諸島北部から南部にかけての43島で調査を行った。調査では集落を通る島の断面測量によって洲島の地形を把握するとともに,建造物などに記録された津波の遡上高を計測し,被害状況についての聞き取りを行った。2.津波遡上高と被災状況1) 北部 北部環礁(Haa Alifu, Haa Dhaalu)では,被害を受けた島と被害がなかった島が混在する。同環礁における被害の多くは礁湖側から押し寄せた水塊による浸水であった。環礁の縁に間隙のある同環礁では,東から押し寄せた津波が礁湖内に進入した。また,洲島は外洋側にビーチリッジ(高度:平均海面上2_から_3m)をもつ。これらが津波第一波による被害を軽減させたと考えられる。建造物に残された海水の遡上高は平均海面上1.8m程度で,潮位計の記録と一致する。集落の立地高度は島によって異なり,わずかな高度の違いが浸水被害を被ったか免れたかの境目となった。2) 中部 中部に位置する南北マーレ環礁(Kaafu)東側の洲島は,高度平均海面上1m程度で規模が小さく,ビーチリッジの発達もみられない。ここでは東側からの第一波につづいて,15_から_30分後に西側の礁湖から押し寄せた水塊に洗われた。一部の洲島東側で建造物の壊滅的被害が,西側でも建造物の破壊などがみられた。建造物に残された痕跡から津波の最大遡上高は平均海面上2.5mに達した。3) 南部 南部環礁群の洲島はビーチリッジをもたず,高度は平均海面上1m程度と低い。この地域では東列の環礁(Meemu, Thaa, Laamu)の,特に東側の島々で被害が甚大であった。これらの洲島では東側で建造物の壊滅的被害がみられ,遡上高は最大3.6mに達した。一方,礁湖側・環礁西側での被害は小さい。津波は東からの第一波のみで,礁湖からの海水の押し寄せはみられなかった。3.環礁・洲島の地形と津波の挙動 モルディブのサンゴ礁地形は,北部では多数のファロ(faro: 小環礁)によって環礁の縁が構成されており,南部では縁が連続した環礁となる。また,洲島の高度は北部で高く,ビーチリッジの発達がみられる。洲島地形の南北での違いはストームの頻度と関係があると考えられている。 北部では不連続な環礁の水路から津波が礁湖内に進入することによって,環礁東側の島での被害が軽減したものと考えられる。これらの島では東側に発達するビーチリッジも防波堤の役割を果たした。 一方,南部の連続性の良い環礁の東縁に位置する洲島では津波の遡上高が高く,東岸に沿った地域で破壊的な被害を被った。ただし,環礁西側や礁湖内での被害は少なく,環礁東縁がその上に載った洲島ともども防波堤の役割を果たしたと考えられる。抄録全体を表示 -

津川 康雄, 小宮 正実p. 92

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.私大入試と国公立2次試験 大学入試(地理)を取り巻く状況は大変厳しい。それは私立大学や国公立大学(2次試験)の多くが地理歴史科試験科目から地理を除外しており、高校現場も受験指導上、日本史や世界史を受験科目として選択するよう指導していることがその一因と言われている。そして、地理受験生の減少が、これまで地理受験の可能であった大学・学部においても、次々に選択科目から除外されるといった悪循環に陥っている。 たとえば、私立大学(4年制)において地理受験が可能な大学は116大学・378学部である(平成18年度入試)。全国の私立大学総数が670大学、1392学部であり、総数に対しては17.3%、学部総数では27.2%となっている。全体に、私立大学入試における地理受験の状況は厳しいものと言わざるをえない。 国公立大学では北海道、埼玉、筑波、東京、一橋、東京学芸、新潟、福井、愛知教育、名古屋、京都、大阪、和歌山、長崎、札幌市立、高崎経済、首都大学東京、防衛(文部科学省管轄外大学)の18校が2次試験に地理の問題を出題した(平成18年度入試)。地域別特徴として、関東・中部・近畿に偏っており、東北・四国・沖縄地域においては地理で受験可能な大学が1校もない。センター試験において地理A・Bが出題されており、2次試験で地理を出題する必要がないという考えもあろうが、マーク形式では計れない記述式のもつ意味の重要性を鑑みれば、地理のスタッフが多い大学での出題が望まれる。2.大学入試センター試験 大学入試センター試験における地理は地理A・地理Bが設定されている。受験者数は、平成17年度では日本史B(152,072人)、世界史B(93,770人)、地理B(109,805人)であり、日本史に次ぐ受験者数を確保している。それに対して現代社会が平成9年度45,922人であった受験者数が平成17年度に198,746人へと急増している。その理由は地理歴史、公民の2教科が2日に分けて実施されており、歴史と地理を同時選択できないことに起因する。とは言え地理歴史科において高等学校で必修となっている世界史よりも地理の受験者数が多い。センター試験に関しては受験者数の減少を食い止めつつ、私大のセンター試験利用大学への地理選択拡大策等を模索する必要があろう。 このように、受験生にとって地理を選択することは、受験校選択に著しく不利に働くことになる。大学全体からみれば受験生の受験機会を奪うことになり、当該学部の性格にもよるが、ある意味では社会的責任を果たしていないことにもなる。地理受験の機会拡大や地理受験生の増加を促すことが地理学界の発展に直接結びつくとは言い切れないが、日本地理学会が積極的にこの問題に対応することが、高校現場において地理選択を拡大させる原動力になろう。3.地理教育専門委員会の取り組み 地理教育専門委員会では、このような状況に対処するため以下の諸策を実行しつつある。 1 ターゲット大学への要望書の送付 私立大学の中で、受験生への影響力が大きいと思われる有名校や、グローバル化に対応し現代社会の認識が必要となる法学部や経済学部を有する大学に対し、2006年1月に地理入試の実施を求めるための要望書を作成し送付した。すでに関西及び中部の主要私立大学に対しては人文地理学会より要望書が出されていたので、地理教育専門委員会では日本地理教育学会や高校の教員で構成される全国地理教育研究会と連名で関東の主要私立大学に送付した。 2 センター試験実施後の問題・解答の新聞掲載依頼 センター試験実施後、新聞紙上で地歴の問題と解答が掲載される際、地理の問題が一部省略されることがある。そこで、学会として主要新聞社に対し、日本史や世界史と同等の掲載を求める申し入れを2005年から行ってきた。 3 ネットワークの強化 関連地理学会および各種教育機関、地理関連業者間の人的ネットワークの構築を図り、情報交換・情報発信の機会を増やしつつある。とくに、人文地理学会に設けられた地理教育部会とは連携を図りたい。今後は、各都道府県の地理担当教員や研究会を通じて、地理受験の機会増加を各大学に促してもらえるよう学会のサポート体制を整えたい。いずれにしても、大学入試おける地理受験者の増加は地理教育の活性化に結びつくものである。大学入試地理の拡大策を地理教育活性化の突破口の一つと位置づけ、教育現場、関連業者(出版社等)、学会が一体となって取り組む必要が求められよう。これまで、ややもすれば傍観・静観することの多かった学会だが、地理の裾野を拡大するために、あらゆる機会を捉えて活動する必要に迫られている。地理教育専門委員会では、各種アクションプランを実行する中で広く活動を展開していきたい。抄録全体を表示 -

坂井 志穂, 青木 賢人p. 93

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1. はじめに

大規模な活断層地震が発生した際には,強振動による被害と地表変位による被害とが発生する.このうち,地表変位による被害は,活断層線上の土地利用を規制することによって回避可能であるとして,カリフォルニア・ニュージーランド・台湾などでは活断層上の土地利用規制・建築規制が導入されている.一方,国内に多数の活断層を抱える日本では,原子力発電所とダムのみが規制対象であり,活断層を対象とした包括的な法的規制はおこなわれていない.これに対し中田(1990;1992)や増田・村山(1998;1999;2001a;2001b)らは,日本における活断層沿いの土地利用規制の導入可能性を検討してきた.しかし,日本では高度な土地利用が進んでいることに加え私有財産権の問題もあり,住民合意抜きに法的規制を導入することは困難であると考えられる.そこで本研究では,地震発生確率が高い森本・富樫断層帯を有する金沢市に居住する住民を対象にアンケート調査を実施して,住民による防災型土地利用規制の受容可能性を検討した.

2. アンケート調査の概要

アンケートでは _丸1_自然災害・地震災害に関する意識と行動 _丸2_防災型土地利用規制導入に関する意識 を問う設問を設定した.また,_丸1_と_丸2_の間には,活断層地震による被害および森本・富樫断層帯の説明を入れた.

調査対象は,森本・富樫断層の直情に位置する金沢市内の9校下1)で,各校下につき約100世帯にアンケートを配布した.2005年9月9日から11月15日にかけて実施し,各世帯の郵便受けにアンケートを投函し,その後訪問形式で回収した.不在世帯・未回答世帯には返信封筒を置き,郵送により回答を依頼した.配布総数934に対し,回収数は664(回収率71.1%)に達し,アンケート内容,すなわち地震災害とその対策に対する住民の関心の高さが窺われる.しかし,設問が煩雑であったこと,回答者の多くが高齢者であったこともあり,完全な有効回答数は348(37.2%)にとどまった.そのため,以下では部分的な回答も含めて集計している.

3. アンケート結果から見る防災型土地利用規制の受容可能性

地震防災のための公的介入に対しては,積極的な税金投入を許容する回答が約5割を占めた.また,行政による情報公開に対しては積極的な賛成が5割弱,賛成が3割を占めた.また,地震防災のために何らかの規制を導入することに対して8割弱の肯定的回答が得られた.ただし,「既成市街地への規制導入は現実(財政)的に不可能」とする意見(5割強)や,「所有不動産に対する規制の拒否感」(2割強)という意見もあり,金沢市で防災型土地利用規制の導入をする場合に障害となるものは,既成市街地での規制方法と私有財産規制に対する住民合意であることが見えてくる.

規制を受容する施設としては,ガスタンク等の危険施設や病院・学校等の公共施設に対する支持率が非常に高い(9割前後).次いで,デパート・スーパー等の集客施設とマンション・アパート等の集合住宅が6割強,戸建て住宅の規制も4割の住民が許容している.

また,住民属性と規制受容度の関係では,_丸1_近い将来の地震発生を危惧する住民 _丸2_地震防災に対して高い意識を持つ住民 _丸3_森本・富樫断層を認知している住民 ほど,土地利用規制の導入に肯定的であることが確認された.これは,活断層地震のリスクに対する理解,活断層に関する情報獲得が防災型土地利用規制を受容する上で不可欠であることを示している.

各規制手法への支持率,各施設に対する規制導入への支持率,新規開発地/既成市街地の3つの観点から,防災型土地利用規制に対する金沢市民の受容度を整理すると以下のようにまとめられる.これらを考慮すると _丸1_新規開発・建築の公共施設および危険施設への土地利用規制・建築制限 _丸2_活断層や地盤条件などの情報提供による誘導 という手法が現時点で現実的な手法であると思われる.抄録全体を表示 -

異種の高解像度衛星(IKONOSとQuickBird)のステレオ画像による計測石黒 聡士, 杉村 俊郎, 佐野 滋樹, 鈴木 康弘p. 94

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1.研究目的と背景

2004年12月26日に発生したスマトラ沖地震に伴って,アンダマン諸島からニコバル諸島にかけての地域でどのような隆起沈降が起きたかを明らかにすることは,津波の被害を解明するのみならず,津波を引き起こした断層モデルを詳細に求め,津波のメカニズムと被害の関係を明確にするためにも重要である.地震前後の衛星画像に見られる汀線の位置の違いと,その場所のDEMから,隆起量を算定できる.しかし,アンダマン諸島は,現地測量,空中写真撮影による従来の方法でDEMを作成することが困難な地域であるため,衛星画像が唯一使用できるデータである.ステレオ撮影された衛星画像を用いるDEM作成は,同一の衛星が同一軌道上からの前視と後視により撮影したステレオ画像を用いて3次元モデルを作成し,計測するのが一般的な方法である.しかし,高解像度の衛星によるステレオ画像は,実際にはリクエストした特別な場合にしか得ることはできず,災害直後の迅速な解析が困難である.一方で,高解像度衛星による単画像の撮影は頻繁に行われるようになっており,異種の衛星により撮影された単画像を組み合わせることで,ステレオペアとみなすことができる.そこで,本研究では異なる衛星(IKONOSとQuickBird,以下QB)から撮影された衛星画像を使用して,DEMを作成するシステムを開発し,これを用いて,スマトラ沖地震に伴うアンダマン諸島北西部における地震性隆起の変位量を推定することを目的とする.

2.標高計測システムの開発

標高計測システムを開発するために,まず,空中写真測量による検証が可能なタイ国ナムケム低地を対象地域とした.ここではスマトラ沖地震に伴う津波によって,壊滅的な被害を受けた.津波被害と地形との関連を明らかにするためにも,この場所で詳細なDEMを作成することは重要である.2005年1月15日にIKONOSによって撮影された画像と,同1月2日にQBによって撮影された画像を用いた.両画像は異なるオフナディア角,アジマスで撮影されているから,両画像間には地物の標高に応じて視差がある.視差の大きさと標高は比例関係にあるため,視差をステレオマッチングで計測することでその場所の標高を算出できる.視差算出のためにC言語によるプログラミングを行った.この際のアルゴリズムには面積相関法を用いた.これにより,1 mメッシュの細密なDEM作成を可能にした.両画像の海岸線を一致させるなどの前処理を行った後,作成したプログラムを用いてDEMを自動作成した.作成したDEMを,空中写真測量で計測した3次元座標をもとに検証した.誤差は撮影した衛星の互いの位置関係に大きく左右される.今回は視差の生じにくい不利な位置関係だったにもかかわらず,標準偏差1.42 m(標高)の精度でDEMを作成できた.

3.アンダマン諸島北西部における地震性隆起量の算定

アンダマン諸島北西部に位置するReef Islandを地震直後に撮影したIKONOS画像(2005年1月10日撮影)とQB画像(2005年1月4日撮影)では,隆起によってサンゴ礁が大規模に干上がっている様子を確認できる.一方,地震前に撮影された衛星画像にはかつての汀線(旧汀線)が鮮明に見える.この旧汀線をトレースし,地震後の衛星画像に重ね合わせると,地震後の画像にかつて汀線だった線が引ける.つまり,その線上の現在の標高が,地震に伴う隆起量ということになる.

開発した標高計測システムを用いてReef IslandのDEMを作成した.旧汀線上の地震後の最低潮位からの標高は3.00 mであった.同じ地点の地震前の最低潮位からの標高が0.85 mであったことから,この場所での隆起量を2.15 mであると算出した.なお,DEM作成時の誤差は,衛星の位置関係が理想的であるため,計算上,標準偏差0.71 mと評価できる.従来の観測,研究で,アンダマン諸島は波源域となった海溝側の西縁で隆起,反対側のアンダマン海側で変化なし或いは沈降の可能性があるというように,傾動していることが報告されている.本研究の成果は同諸島北西部の,隆起したとされる地域において,その隆起量を計測したものである.抄録全体を表示 -

韓国の都市を事例に会議録・要旨集 フリー本発表は韓国の主要都市を対象に,都市イメージの形成過程を都市名から連想される言語表現の分析から明らかにする。分析対象都市は,韓国の主要27都市,連想語は2004年11・12月に江原道春川市に居住する20歳以上の211人から収集した。

発表者らは,連想語に表れる言語表現がその都市に対する理解の深さを示す,との仮説に立つ。たとえば浦項という都市からの連想語が,「製鉄所」である場合と「浦項製鉄所」である場合を比べると,後者がより具体的なイメージを表現する。言語表現の分析視角として,本発表では品詞による分類を採用する。収集した連想語の言語表現は,抽象性の高い普通名詞,特定の事物との結びつきが強い固有名詞,都市全体を表す地域性表現の3つのカテゴリーに分類できた。来訪や居住の経験がない場合でも,普通名詞による表現は可能であると考えられるため,普通名詞はイメージの仮想性を示す。同時に,固有名詞は都市の現実的な構成要素と強く結びつくため,イメージの固着性を,地域性表現は都市の全体像が把握できてはじめて可能であると考えられるため,イメージの全体性を表現する。発表者らは都市に対する理解が進展するにつれ,イメージの表現は仮想性→固着性→全体性と推移すると考える。この過程は,イメージの形成過程とみることができる。

分類された連想語の都市別構成比から,27都市は3グループに大別された。第1は仮想性の高いグループである。これらは亀尾・昌原・木浦など,おもに工業都市・港湾都市である。普通名詞によるイメージは「工業」「港湾」のように都市機能の一部についての曖昧な理解を示す。第2は固着性の高いグループである。これらではビビンバなどの名物料理,光州動乱をはじめとする事件,仏国寺のような象徴的建造物などが強くイメージされる。しかしこれらの都市に対する連想語は都市の一部分に偏り,都市全体をとらえてはいない。第3は全体性の高いグループで,ソウル・春川・済州などが該当する。これら3都市について,回答者は十全な情報に基づい評価を下せる段階に達している。具体的にはソウルが「首都」「複雑」,春川が「湖畔の都市」,済州が「観光地」などである。とくにソウルでは単語数で最多の78語が回答され,多様な表現のなかから地域性表現が生み出されたことを示す。

都市イメージの形成には,個人の経験に基づいた場所との関係の持ち方を反映する。3つの都市グループを,当該都市への来訪・居住経験率と対応させると,仮想性に依存する9都市の来訪・居住経験率は41.0_%_にとどまるのに対し,固着性に分類された14都市では57.4._%_,全体性では82.9_%_に達した。すなわち,都市に対する理解は,当該都市に対する場所の経験にしたがって進展する。

以上から,言語表現を手がかりに,都市イメージの形成過程を統一的な手法で分析することが可能であるといえよう。さらに都市イメージの形成には,身体的な場所の経験が重要であることも明らかとなった。 抄録全体を表示

抄録全体を表示 -

東広島市における業務請負業を事例として加茂 浩靖p. 96

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1. 目的と方法

フォード主義に代わる新たな生産システムのもとで創出される労働市場を追究したAtkinson(1985)は,現代社会における市場の不確実性への対処として,中心的労働市場における多能工化,周辺的労働市場における労働力の量的調整が進むと指摘する。後者の労働力の量的調整を図る方法として,今日では外部委託の有効性が注目されており,労働者の派遣を業とする人材ビジネスの利用が広がっている。人材ビジネスを介して形成される労働市場については,労働力の調達に関する問題が1つの研究課題である。激しい市場変動への対処を目的として,企業はこれに適した数量や質の労働力の提供を人材ビジネスに求める。問題は,この需要を充足するために人材ビジネスがいかなる労働力をどの地域から調達するのかという点である。本研究の目的は,人材ビジネスの産業特性を踏まえ,この産業が求める労働力を明らかにするとともに,労働力の調達地域を,実態調査に基づいて検討することである。本研究では,人材ビジネスの利用が進展している機械機器製造業に着目し,人材ビジネスのなかでもこの産業で多く利用される業務請負業を分析の対象とした。ここでは分析データを得るため業務請負業者を対象に聞き取り調査を実施した。調査を実施した地域は,機械機器製造業とこれを顧客とする業務請負業が立地する東広島市である。

2.結果

業務請負業者は労働者を採用し請負先に送り出すことで利益を獲得するため,経費を抑制しつつ,請負先が求める労働者の確保を図る。業務請負業者が求める労働者とは,勤務形態や勤務地の変更への抵抗が少なく,募集費や福利厚生費等の経費の抑制に有効な労働者である。具体的には,若年単身者や外国人がこれに該当する。既婚者や女性パートタイマーは必ずしも適しているとはいえず,製造現場におけるパートタイマーから請負労働者への転換も進んでいる。業務請負業者は上述した労働者の確保をめざして,この採用に適した地域において求人活動を行う。

労働力の調達地域は,基本的にはそれぞれの請負先の通勤圏である。なぜなら福利厚生費や募集費を低く抑えることができるからである。しかしながら,通勤圏だけで労働力を充足することは難しく,請負需要に対応した供給を実現しようとすると,通勤圏外から労働力を調達せざるを得なくなる。そこで,業務請負業者は適当な地域へ採用担当者を派遣して,あるいは求人専用の事業所を設置して労働力を調達する。その主な地域は,1つは,沖縄県,北海道,九州地方などの国土の縁辺部に位置する地域であり,もう1つは,東京,大阪等の大都市圏である。国土の縁辺部は雇用創出力に乏しく失業率が相対的に高い地域であり,他方,大都市圏はフリーター的な労働者の絶対数が多い地域であり,いずれも若年単身者を採用しやすい地域である。

短い期間で見直される生産計画や突然の計画変更への対応,人件費の削減あるいは労務管理の軽減が重視されるにしたがい,人材ビジネスに対する需要は拡大している。この需要の充足と利益の確保をめざして,人材ビジネスは,これに適した労働力を求め,またこの労働力を供給する地域を求めて求人活動を展開している。

文献

Atkinson,J.1985.The changing corporation. Clutterbuck, D. ed.: New patterns of work. Gower, Aldershot, Hant, 79-100.抄録全体を表示 -

尾方 隆幸, 中村 有吾p. 97

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリー1. 目的と方法

季節凍土地域の湿原には,活発な凍結融解作用と浅い地下水面に関連したマウンド状の微地形(以下,ハンモック)が形成され,環境変化の指標として着目されている.北海道東部では,これらのハンモックが植生,土壌,立地環境によって「十勝坊主」「谷地坊主」として区別されているが,その区分が科学的なデータに基づいているとは言い難い.また,それぞれのハンモックの形成時期,形成プロセス,形成に必要な環境条件に関する議論も不十分である.

本発表では,十勝坊主と谷地坊主が混在して分布する根室半島において,両タイプのハンモックの形状,植生,土壌からそれぞれの形態的特徴を示し,さらにそれぞれの分布と水文環境との対応を明らかにする.また,ハンモック内部に挟在する完新世テフラに基づき,根室半島に分布するハンモックの形成時期を検討する.

2. 調査地・調査方法

根室半島は,年平均気温からみたハンモックの分布限界付近に位置している.野外調査は,放牧地として利用されている海成段丘上の湿地に幅2 m×長さ120 mのトランセクトを設定して行われた.トランセクト上では地形断面を測量し,20 mおきの地点に地下水位観測用の井戸を設置した.地下水位は,2004年9月と2005年11月の2回測定された.また,トランセクト上に出現する全てのハンモック(合計205個)の長径,短径,高さを測定し,植物種を記載した.異なるタイプのハンモックの内部構造を比較するため,形状や環境条件の異なる5つのハンモックを切断して断面を記載した.さらに内部を充填する物質の試料を採取し,実験室にてテフラと粘土鉱物の同定,有機物含量,粒度分析,含水比の測定を行った.

3. 調査結果

調査地には,ローム層や泥炭層の下位に,透水性の低い固く締まった粘土層があり,これが浅い地下水位を維持している.トランセクトを2 m×2 mのコドラートに分割し,ハンモックの個数・平均高さ・被覆面積を計算すると,いずれも地下水面が地表面上に位置するような環境下で高い値を示した.このような水分の多いところには谷地坊主と十勝坊主の両者がみられたが,相対的に乾燥しているところでは十勝坊主のみが分布していた.

谷地坊主の表面は,イネ科やカヤツリグサ科(スゲ属)の草本に密に覆われ,マウンド間にはほとんど植生がなかった.十勝坊主のマウンド部分にもイネ科草本が生育しているが,被度が低く,植物種はより多様で,非湿原植物も認められた.そして,マウンド間の植生もマウンド部分と同じ場合が多かった.十勝坊主の頂部にはヤマハンノキやダケカンバが侵入していることもあった.

5つのハンモックを切断した結果,十勝坊主の内部は腐植とロームによって,谷地坊主の内部は主にスゲ泥炭によって充たされていた.いずれのハンモックも完新世テフラを挟在しているが,明瞭なインヴォリューション構造が認められたのは1つのハンモックのみであった.

トランセクト上の最低所付近に位置し,堪水する環境下にあるこのハンモックは,マウンド部分がスゲに密に覆われているが,マウンド間はほぼ無植生であった.上位の泥炭層に貫入したテフラは,このハンモックの形成が最近約300年間であることを示唆している.

気候地形学的なハンモックの分布限界付近に位置する根室半島では,化石化したハンモックが多いと考えられる.しかしながら,堆積物の熱伝導率や含水比など,気候以外の局地的な環境条件がハンモックの形成に適している場合には,ごく最近にハンモックが成長した可能性がある.

抄録全体を表示 -

渡辺 悌二p. 98

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18

会議録・要旨集 フリーフンジェラブ国立公園(以下KNP)は,パキスタン北部,カラコルム山脈北縁に位置する山岳国立公園である。国立公園の西側には7つの村があり,これらの村には KVO (Khunjerab Villages Development Organization)という共同組織が作られている。KVOは,国立公園の一部をフンジェラブ・コミュニティ自然保全地域(KCCA)に指定している。

一方,国立公園のかなりの面積は,少数民族ワヒ族からなるシムシャール村に占められている。シムシャール村民は,国立公園化が自分たちの総意を反映したものではなく,政府の一方的な押しつけによるものであるとして,KNPの存在を認めていない。こうした背景から,彼らは,シムシャール・ネイチャー・トラスト(SNT)という組織を設立して,独自の自然資源保全を進めようとしている。言い換えれば,SNTは,政府が国立公園設立にあたって地元コミュニティとの対話に失敗をした結果の産物である。国立公園の周辺や内部におけるコミュニティと政府との軋轢は,世界各地で生じている。山岳国立公園における自然資源の保全と地元コミュニティとの関係を考えるうえで,SNTの存在は世界に広く知られるべきであろう。

KNPに関する情報はきわめて限られており,国立公園の範囲さえ明確でない。そこで,この研究では,まず,KNPの範囲を可能な限り詳細に図化した。

次に,SNT代表をはじめとする地元の人たちからSNTおよびKNPについて聞き取りを行った。SNT,KVOおよび政府は,野生生物保全の必要性を認めているという点では共通の土台に立っている。しかし,KVOおよび政府は,国立公園内で移牧されている家畜の頭数を毎年減少させてゆき,将来的には移牧をなくしてしまおうとしている。この方策がシムシャール村民には受け入れられなかったのである。この背景には,シムシャール村が家畜の移牧にきわめて大きく依存している事実がある。乾燥環境下にあるこの地域で移牧を行うには,融氷水で維持されているパミール(放牧地)の使用が不可欠で,パミールでの移牧こそが彼らのアイデンティティ維持に不可欠なのである。

SNTは,ワヒ族のアイデンティティを守るために,KNPの存在を拒否し続けるという。SNTの主張が政府に最大限に受け入れられ,国立公園問題を解決するには,野生動物の分布,頭数変動,餌資源量などに関するデータの蓄積が不可欠である。しかし,SNTはこうした根拠を示さずに,KNPの存在を拒否している。また,国立公園の是非が野生動物保全と家畜放牧地確保の関係の問題としてだけ扱われていることも本来は問題で,SNTは,山岳地形景観そのものの重要性や,乾燥高山地域の植生帯の垂直分布の成立など,自然資源全体の価値や,その持続的利用・保全の意義を含めた議論を展開すべきである。

SNTの幹部によれば,政府がSNTの独自性を認めれば,村のテリトリーをコミュニティ自然保全地域として認めても良いという人もいるという。アイデンティティを守るために政府や国際機関からの圧力と戦い続けるには大きな困難を伴う。野生動物に富む乾燥高山地域が国立公園に指定される意義は大きく,SNTには国際社会を納得させる戦略が求められる。抄録全体を表示 -

金沢市を事例として会議録・要旨集 フリー_I_.研究の目的と方法 モータリゼーションの進展に伴う人口と商業機能の郊外化によって、地方都市では都心の空洞化が進んだ。一方、東京では、減少が続いていた都心部の人口が1990年代後半に増加に転じるなど、都心への人口回帰現象も報告されている。本研究では地方都市における都心部への人口流入の実態を、金沢市を事例に考察する。転入者の属性を明らかにするために、1995年以降に金沢市都心部へ流入してきた世帯について,_丸1_世帯構成と社会経済的属性(就業状況・年収)に着目してその特性を明らかにし、_丸2_世帯類型別に前住地と前住地からの転出理由を把握した上で、居住地として都心部が選択された理由を明らかにする。さらに、_丸3_世帯類型と定住意識の関係から世帯類型ごとに都心居住に対する指向性に関して考察を加える。_II_.調査方法金沢市の人口動態は、市全体で見れば微増傾向にあるが、大学や県庁の郊外移転の影響を受け都心部では人口の減少が顕著になりつつある。金沢市都心部への流入人口の特徴を明らかにするために、1995年以降に金沢市の都心部へ都心部以外から転入した全世帯(4338世帯)を対象に郵送アンケート調査を行った。以下では、得られた有効回答655部(15.1%)の分析結果を報告する。_III_.転入世帯の属性 転入世帯の世帯構成比をみると、単身世帯と夫婦のみ世帯で63.3%を占め、世帯規模の小さい世帯の転入が目立つ。また、単身世帯では各年齢層が比較的均等に転入していきているが、夫婦のみ世帯では60歳以上(41.5%)、夫婦と子どもからなる世帯では末子6歳以下(48.7%)の世帯の転入が目立つ。転入世帯の世帯主には、ホワイトカラー職従事者が非常に多く、高収入の世帯も多い。また、「県内」を前住地とする夫婦のみ世帯・夫婦と子どもからなる世帯では、全国データと比較すると夫婦共働きの世帯の割合が高かった。_IV_.転入者の居住地移動パターンと都心居住理由転入者の前住地をみると「市内」を前住地とする世帯と「県外」を前住地とする世帯の数がほぼ等しく、高齢層の世帯で特に「市内」からの転入が多かった。前住地からの転出理由は「県外」からの転入者で就職・転勤が大半を占め、「県内」「市内」からの転入者は世帯タイプの違いにより転入理由にも差異がみられた。都心部への転入理由としては都心の利便性がもっとも重視されていた。また、高齢者は、「市内」「県外」の戸建てから都心の持ち家集合住宅に移動するパターンが目立った(表1)。一方、核家族は都心部に流入しても持ち家戸建てに居住する割合が高かった。_V_定住意識からみる都心居住志向 若年層や中高年層では、今後世帯構成や就業状況が変化経験する可能性があるため定住意識は低い。高齢層の世帯では、他の世帯に比べ定住意識が高い。これは、自立的な生活を送りたいと考える高齢世帯が多く転入してきているとともに、都心部にはその欲求を満たす施設が整っているからである。また、集合住宅居住者に着目してその世帯類型の内訳をみると、仙台市(榊原ほか,2003)の結果に比べて金沢市では核家族の占める割合が低い結果となった。_VI_.おわりに 現在、金沢市への転入世帯は多様なタイプが見られたが、都心部での定住意識が強いのは高齢世帯であった。今後もこの傾向が続けば、都心部の高齢者は増加傾向を示す。香川(1990)は都心部における人口高齢化の進行は非高齢人口の地区外転出によって引き起こされることを明らかにしているが、今後、高齢者の転入による都心部における人口高齢化の進行という現象がおこる可能性も充分考えられる。

抄録全体を表示

抄録全体を表示 -

1997年ため池台帳をもとに南埜 猛p. 100

発行日: 2006年

公開日: 2006/05/18