-

シン ヒュン バン

セッションID: S501

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

This paper takes its cue from Kuan-Hsing Chen’s book “Asia as Method” as a way to think of what it means to discuss gentrification in places where capitalist urbanisation dominates but gentrification as a linguistic expression does not exist. While emphasising the importance of inter-referencing within Asia, Chen (2010, p.226) questions the usefulness of Euro-American theories “in our attempts to understand our own conditions and practices.” He also highlights the linguistic fluidity that produces a diverse range of translated versions of a concept born out of the experience of the Western modernity, arguing that such fluidity is an indication of how political cultures in Asia can be diverse and differentiated from the West.

In contemporary urban studies, gentrification is perhaps one of the most notable concept that is subject to such linguistic fluidity within the Global South. Gentrification has increasingly become a rapidly accepted concept to be mobilised by urban social movements, but often entails different versions of translation and understanding. While acknowledging the need of theorising from Asia (hence, Asia as Method) to address the imbalance of knowledge production in the global urban studies, I critically analyse the ways in which such concept as gentrification has been used in contemporary urban politics in diverse contexts of urbanisation, and how such ‘linguistic fluidity’ can also be taken as an indication of the presence of political sub-cultures that have developed over time in the Global South but have affinity with gentrification. The role of the state in building the architecture of gentrification in the Global South is to be particularly emphasised in developing such linguistic fluidity.

抄録全体を表示

-

松尾 朱夏

セッションID: P119

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1.はじめに 「地域学習」は社会的事象を具体的に認識できるため,社会科において意義のある学習とされてきた。平成29年3月告示の新学習指導要領社会編においては,小学校で「身近な地域の学習を踏まえて国土の学習をおこなうこと」,中学校で「生徒の生活舞台を中心に地域調査をおこなうこと」と明記されている。つまり,地域学習を実践する際には,児童生徒の身近な地域や生活圏を対象とし,さらに教員が十分その地域を把握したうえで実践することが望ましいと言える。しかし,学校区が広範囲に及ぶ附属学校や私立学校などの児童生徒は,様々な地域から通学しているため,認知できる地域の範囲は異なっている。特に附属学校の教員は,私立学校の教員と比較すると勤務年数が一般的に短いため,学校が立地する地域に対する知識は少ないと予想される。よって,附属学校における地域学習は,学習指導要領の内容に基づいて実施するだけでなく,附属学校という特殊性に対応した教員の工夫や考慮が必要である。そこで本研究では,学校区が広範囲に及ぶ学校の地域学習の現状と課題を抽出することを目的として,大分大学教育学部附属小学校の現職教員を対象にアンケート調査を実施した。調査校の教員は,公立学校での勤務経験をもち,大分県の人事交流によって赴任している。そのため,附属学校での地域学習の特性を知れるだけでなく,公立学校との意識の差異や課題を抽出することができる。本発表では,アンケートの集計結果から明らかとなった附属学校教員の地域学習に関する意識について報告する。

2.研究手法ⅰ.アンケート調査 平成30年5月14日~6月10日に大分大学教育学部附属小学校の19名の現職教員(学級担任18名+児童支援員1名 計19名)にWEBアンケートを実施した。質問項目は28問で,回答率は100%であった。調査対象者の教員歴は,5年未満が15%,5年以上10年未満が25%,10年以上20年未満が60%であった。

ⅱ.テキストマイニング アンケートの自由記述を客観的に分析するために,テキストマイニングを実施した。分析にはフリー・ソフトウェアであるKH Coder(Ver.3Alpha.9)(樋口2014)を用いた。

3.地域学習に関する教員の意識ⅰ.地域学習の必要性 教員が地域学習の必要性を感じているか探るため,「附属小学校の児童に対して地域学習は必要だと思うか」と問うたところ,60%の教員が「必要性を強く感じている」と答えた。他方で,「本年度,地域学習を実施する予定はあるか」と問うた設問に対しては,58%の教員が「ある」と回答した。

ⅱ.附属学校での地域学習の特性 本年度地域学習をおこなうと回答した教員11名に対して,「附属小学校の児童に地域学習をおこなう際に,気を付けていることがあるか」と問うたところ,82%の教員が「ある」と回答した。具体的に気を付けている内容の自由記述(任意)を原文のまま抜き出すと,「校区が広いので、附属小学校周辺で行う。」,「題材を附属小学校周辺にしぼる。」といった回答がみられた。

ⅲ.

自由記述のテキストマイニング 地域学習に関する自由記述をテキストマイニングで分析した。その結果,「地域」というワードに対して「大切」と「難しい」の2語が太い線で結ばれ,強い共起関係が示された(図1)。教員の記述から「地元でない教員が地域学習をする難しさは感じる。」「地域に関する知識がない場合,指導が難しい。」といった回答が得られた。

4.考察とまとめ 附属学校の多くの教員は,児童の空間認知能力を考慮して学校周辺で地域学習をおこなっている。しかし,教員にとって学校の周辺が地元ではないことや,勤務歴が短く地域に関する知識がないという実態は,地域学習の教材開発や授業実践を困難にさせている可能性が高い。本調査により,附属学校の教員は地域学習の必要性や大切さを感じながらも,その実践には様々な課題が生じていることが明らかとなった。今後は,公立学校教員を対象とした同一のアンケート調査を実施し,本研究成果との比較・検討をおこなう予定である。

抄録全体を表示

-

田中 雅大

セッションID: P103

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

社会的排除としての障害(disability)の根底には身体的損傷を負った人々とそうでない人々を平等に扱おうとする「同一処遇」と,異なるものとして扱おうとする「異別処遇」という二つの立場の葛藤があるとされている.本研究では,ポスト表象的な批判地図学によって触地図にアプローチし,それを取り巻く同一/異別処遇の混在した状況の歴史的展開を考察した.触地図の多くは晴眼者用のビジュアルな地図を視覚障害者用に「翻訳」したものとして社会的地位を獲得してきた.そうした「翻訳」という行為は同一処遇であるが,それによって生まれる触地図は世間一般に知られている「地図」とは姿形が異なるため,同時に異別処遇のようにも理解されうる.「物」としての触地図が有する異質性は晴眼の傍観者の関心を引き付け,同一処遇であるはずの「翻訳」という行為に異別処遇らしさを挿し込む.日本の触地図は,特別支援教育が開始された明治初期の頃から街のバリアフリー整備が進む現在まで,一貫して同一/異別処遇が混在した状況に置かれてきた.江戸時代末期から昭和にかけての海外見聞録や博覧会,リハビリや福祉のまちづくりが盛んに取り組まれるようになった1960~80年代にかけての新聞記事などは,「物」としての触地図が醸し出す「珍しさ」や「手作り感」を強調・喚起してしまうことで,図らずもそうした「混在」に一役買ってきたといえる.

抄録全体を表示

-

松多 信尚, 池口 直毅, 岡田 真介, 楮原 京子, 石山 達也, 廣内 大助, 神城断層調査 グループ

セッションID: P205

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

はじめに変動地形は過去に発生した地震を推定し、今後発生する地震を予測する有効なツールである。しかし、変動地形で検知できるのは活断層近傍の短波長の変形であり、それが広域地殻変動や地震時の断層変位とどのような関係なのかは不明である。その要因は、変動地形として保存される地表地震断層と実際揺れとして被害につながる地下での断層の運動との関係が明らかでないこと、GPSなどで観測される地殻の短縮変形量と変動地形から求まる上下変位(横ずれ変位)量とを比較するのに必要な断層の幾何学的形状が十分に明らかでないことがあげられる。そこで、本研究では地震時の地表と地下の断層滑り量を比較しその関係を解明することをめざし、2014 年の神城断層地震における、地表地震断層の傾斜をS波極浅部地下構造探査によって明らかにすることを目的とする。

2014年神城断層地震と調査地点 2014年神城断層地震(2014年長野県北部の地震)は糸魚川―静岡構造線活断層系北部を構成する神城断層で11月22日に発生したMw6.2の地震である。本地震では既知の神城断層沿いに地表地震断層が約9㎞にわたって出現した。本調査では地表地震断層を横断する、0.9 mの最大上下変位量であった塩島地区、断層が複数並走する大出南地区、変位量が小さくなる白馬駅東側のウィング21付近の三測線で2017年11月3日から10日にかけて探査を行った。

調査手法探査には名大減災センター所有のランドストリーマシステムを用い、同センターおよび名大地震火山研究センター所有のGeoMetrix社製のGEODEを使用した。S波の震源は東大地震研所有のGEOSYM社製の可搬型スィープ震源Elvis Seismic Vibrator(ELVIS)を用いた.使用パラメータは発震が 20~80 Hzで10秒間のスィープで1 m(ウィング21測線のみ発震点間隔2 m)間隔とし.受振は96チャンネルのSHジオフォンを用い50 cm間隔とした.サンプリング間隔は1 msecである.塩島測線は総発震点数が60点,総受振点数が168点,測線長が83.5 m、大出南測線は総発震点数が239点,総受振点数が476点,測線長が237.5 m、ウィング21測線は総発震点数が108点、総受振点数が236点、測線長が117.5 mである.

調査結果データ処理は地震研所有の Super-X を用い AGC, Deconvolution,速度解析,NMO, Band-pass filter, Migration, 深度変換という一般的な解析を行った。その結果、深度 40 m 程度までの地下イメージができ、6-10 面程度の反射面が認められた。予察的な解釈では断層の傾斜はいずれも東傾斜な断層と推定でき、地表の変位量分布の地域差よりネットでの変位量分布の地域差は小さいことが

わかった。

神城断層調査グループ:野田克也(株ジオシス)、高山正教(兵庫教育・研、現蒲生高校)、川上賢太・原田稚子・福井恒平(岡山大・院)、丸山雄大(岡山大・学)、藤井 遥・上田 航・西川智樹・渡辺隆輝(山口大・学)、佐藤比呂志(東大地震研)、渡辺俊樹・鈴木康弘(名大)

抄録全体を表示

-

森 大輔

セッションID: S104

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

内閣官房と経済産業省が平成27年4月から提供を行っている「地域経済分析システム(RESAS)」は、地域経済に関する官民のビッグデータをわかりやすく「見える化」することで、地域の現状や課題の把握、強み・弱みや将来像の分析等、地方創生の取組を情報面から支援するものである。本報告では、RESASの概要、その普及活動や利活用の事例等について紹介する。

抄録全体を表示

-

児玉 恵理

セッションID: 314

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

はじめに 農産物のブランド化が進むにつれて,産地の新たな対応が求められている.従来の研究では,果樹産地における流通や品種更新といった取り組みに言及してきた.桃は,他の果樹に比べ収益性が高く,消費者の人気も高く,需要拡大が見込まれ,輸入品も少ないといった利点がある.そのために, 桃は,農業展開を考えるうえで,妥当な作物であると考えられる.高所作業が多く,夏期の高温期に収穫作業が集中することから,高齢化の進行に伴い,労働力の減少が問題となっている.本研究は,果樹生産が盛んである和歌山県紀の川市を研究対象地域とし,労働力確保の実態に着目して,桃作農業の展開を明らかにすることを目的とする.

紀の川市における桃作農業の展開1980年ころに和歌山県は,西南暖地という早場の有利性を生かし,「柑橘園地再編対策事業」等により,桃への転換が促進された.それにより,桃の栽培面積が2.8倍と大幅に増加し,1985年の3%から7%にシェアを高めている.2016年時点の和歌山県の桃生産量は全国4位であり,全国の桃の生産量の割合は7.8%である.約30年にわたり安定した桃作農業がなされている.和歌山県において特に桃の栽培が盛んである紀の川市では,「あら川の桃」といったブランド桃が栽培されている.紀の川市桃山町を中心に生産される「あら川の桃」は関西地方を中心に出荷されている.この地域は,地名に桃がついているように,桃栽培に最適な砂礫を含んだ水はけのよい地質と温暖な気候ゆえ,良質な桃ができる.

1994年に「あら川の桃」及び「あらかわの桃」の名称を特許庁に商標登録した.しかしながら,産地偽装の問題が多発したために,2002年1月に桃農家や生産組合が「あら川の桃振興協議会」を設立し,登録商標の一元管理と桃の品質向上に取り組んでいる.2005年には,紀の川市産の桃の農業産出額は,全国2位となった.

紀の川市は大阪近郊に位置しており,桃の開花の時期にあたる3月下旬から4月上旬までと,桃の出荷時期にあたる6月中旬から8月中旬まで,年に2回,多くの観光客が訪れる.行政は,桃を重要な観光資源として,リピーターを増やすために,農協や桃農家と連携し,観光農園や直売所を開設するなどのグリーンツーリズムへとつなげている.また, 大阪市からIターンで就農した農家は,高齢化により桃作が困難となった畑地を借用し,外国人労働者やボラバイターなどを雇用し,積極的に桃の栽培をしている.

おわりに紀の川市における桃は,重要な観光資源となり,紀の川市は,春には桃の花見,夏には桃狩りができる観光スポットとなっている.関西地方の顧客をターゲットにした桃狩りにより,農家の収穫作業時間が短縮化できる.「あら川の桃」の場合、直売や宅配により,全国の顧客にブランド桃を高付加価値で購入してもらうことも可能となる.桃の剪定及び収穫作業の補助や出荷作業には多くの人手が必要となる.品種ごとに収穫期間が短く,労働力の確保が重要である.紀の川市における新規就農者は,収穫体験,収穫前作業をグリーンツーリズムとして取り込み,観光の側面を重視した農業労働力を確保している.

抄録全体を表示

-

中内 啓文

セッションID: S103

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

平成30年4月、総務省統計局と独立行政法人統計センターが所管する「統計データ利活用センター」が開所した。これにあわせ、同センターに隣接して「和歌山県データ利活用推進センター」が設置された。本報告では、「和歌山県データ利活用推進センター」の役割と活動内容について紹介する。

抄録全体を表示

-

「場」の多様性とその価値

渡久地 健

セッションID: S202

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

サンゴ礁地形を中心に、漁師の漁場知識と漁撈活動の関係について話題提供し、地域社会とサンゴ礁生態系の繋がり考えるきっかけとしたい。

抄録全体を表示

-

谷道 正太郎

セッションID: S102

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

総務省統計局および独立行政法人統計センターは、平成30年4月に「統計データ利活用センター」を和歌山県において開設した。同センターは、「先進的なデータ利活用の推進拠点」として、ICTを活用して高度なデータ解析を実現する統計ミクロデータの提供をはじめ、価値創造につながるデータの利活用が広がるように、さまざまな取組を進めることとしている。本報告では、「統計データ利活用センター」の役割や活動内容について紹介する。

抄録全体を表示

-

小山 拓志, 鶴成 悦久, 小林 祐司, 橋本 哲男

セッションID: P215

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

大分県では,2017年5月に豊後大野市朝地地区において地すべりが発生し,近隣農家が避難する事態に至った。また,同年7月には,日田市を中心とした広範囲が豪雨被害に見舞われ(平成29年7月九州北部豪雨:気象庁,2017),日田市小野地区で大規模斜面崩壊が発生した。その2か月後の9月には,台風18号の豪雨によって大分市や津久見市,佐伯市を中心に大規模な浸水被害が生じると共に,各地で斜面崩壊が発生した。さらに,2018年4月11日には,中津市耶馬渓町において大規模な土砂災害が発生し,民家4棟が巻き込まれ住民6名が犠牲となった。

このように,近年大分県では,県内各地で土砂災害が頻発している。しかし,いずれの土砂災害も素因や誘因,規模,発生のタイミングが異なっており,その発生機構はきわめて多様である。そのため,土砂災害多発県である大分県においては,土砂災害からの再建・復興を目指した対策に向けて,それぞれの発生機構の解明および把握が不可欠である。そこで,本発表では,2017年1月から2018年7月までの間に県内各地で発生した土砂災害に関して,小型無人航空機(UAV)で撮影した画像やUAV-SfM測量によって生成した三次元データを活用しながら,それぞれの発生機構や特徴について報告する。

抄録全体を表示

-

矢巻 剛, 小寺 浩二, 猪狩 彬寛, 浅見 和希, 堀内 雅生

セッションID: P218

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

Ⅰ はじめに 長崎県の島嶼に関する水文学的調査・研究はほとんどないことから、2014年より五島列島、対馬、壱岐、平戸と研究を進めており、これまで、数年間の調査により明らかになった季節変化や海塩の影響をはじめとした各島の特徴を発表してきた。今回は、小流域における分析をもとに、各島の水環境および形成要因について比較・考察を行う。

Ⅱ 対象地域 壱岐は、最高標高213mながら起伏に富み、島の各地に数多くの溜池が存在している。対馬は、韓国から約50kmと近く、島全体の標高が比較的高く、約89%を山地が占める。五島列島は大小約140の島々が連なり複雑で変化に富んでおり、各島で大きく地質も異なる。平戸諸島は山がちながら田畑も比較的多い。いずれの地域も汚水処理人口普及率は20-40%程度と低く、人口減少が続いている。

Ⅲ 研究方法 既存研究の整理と検討を行った上で、現地調査は五島列島で2014年から4回、壱岐で2015年から8回、対馬は2016年から8回、平戸は2017年に6回行った。現地では、水温、気温、電気伝導度(EC)、比色pHおよびRpH、COD(2017年/2018年5月壱岐・対馬・平戸のみ)を計測し、採水して全有機炭素の測定と主要溶存成分の分析を行なった。雨水は壱岐・平戸各3か所、対馬4か所、五島列島・島原各1か所で毎月採取し、分析を行っている。

Ⅳ 結果・考察 壱岐とそれ以外の3島では、河床勾配が異なり、壱岐では、対馬や平戸の河川と比べて上流部から溶存成分濃度が高いことが特徴である。対馬では、下島南部の矢立山周辺を流域に持つ河川で海塩の影響が特に強い。矢立山は対馬島の最高峰であり、風送塩や海水を多く含んだ降水がとどまったものと考えられる。平戸の生月島や的山大島でも同様の傾向が見られるが、こちらは面積が小さいことも大きい。

仁田川(対馬上島)、佐須川(対馬下島)、旗鉾川(壱岐)、安満川(平戸島)において流下に伴う水質組成を見ると、佐須川においては上流において濃度が低く、塩化物イオンとナトリウムイオンの割合が大きい水質組成であるが、下流の金田橋では濃度が増加し、カルシウムイオンが増加した。一方、仁田川、旗鉾川、安満川は流下に伴い濃度は増加が見られたものの、水質組成に大きな変化は見られなかった。佐須川上流部は勾配が大きく、流下が早いため海塩を多く含んだ降水の影響が大きく現れている。旗鉾川、安満川は上流部より重炭酸イオン濃度が高く、地質や土壌の影響を受けた地下水の寄与が大きいと言える。

対馬上島の舟志川支流の上流部で、溶存成分濃度が特異的に高い地点が見られた。周辺に廃棄物の埋め立て場があるという情報があり、土壌および水質汚染の可能性が高い。

Ⅴ おわりに 以上から、島によって河床勾配が異なり、小流域における水質組成と流下に伴う変化に違いが見られることが明らかになった。今後も小流域における解析と考察をすすめ、水環境をより詳細かつ定量的に把握する必要がある。

抄録全体を表示

-

―必修となる地理総合を視野に―

山内 洋美

セッションID: P121

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1. 「スマホ」とシステムアプローチ

日々の地理の授業において、グローバルな地球的課題を生徒とともに考えるときに、当事者意識をもたないがために、地理的認識を無視して無責任で非現実的な価値判断を行うことが大きな課題であると考える。そこで、当事者として自然環境と人間社会の関係性をシステミックにとらえるために適切な素材は何か、と考えた時に、生徒が肌身離さず持っている「スマホ」が思い浮かんだ。スマホは世界中から原料をかき集め、途上国の安価な労働力によって組み立てられて生徒の手に届き、その手の中で日常の身近なコミュニケーションを担うとともに、リアルタイムで世界中の情報を検索する。まさにグローバリズムと当事者性の関係を問うにふさわしい素材である。そして非常に複雑な構造をもち、使用することで複雑な価値判断を可能にするという意味で、自然環境と人間社会との関係でできている複雑な世界を複雑なままとらえるというシステムアプローチの考え方を用いるのにふさわしいと考えた。平成30年3月告示「地理総合」の1 目標(2)に「地理に関わる事象の意味や意義、特色や相互の関連を、位置や分布、場所、人間と自然環境との相互依存関係、空間的相互依存作用、地域などに着目して」多面的・多角的に考察する力を養うことが明示されたが、これにも合致すると考える。

システムアプローチを授業実践において用いるためには、関係構造図や開発コンパスなどの手法がある。しかし、関係構造図はその分類に用いられた用語について生徒が明確な定義を得ている必要があり、また開発コンパスでは分類が大まかに過ぎることがある。また、関係構造図や開発コンパスには上記「地理総合」目標(2)を実現するのに欠かせないスケール(地域)を組み入れることが難しい。三橋(2018)でも「地理総合」の方向性を踏まえてSDGsを地理教育で扱う際の地理的スケールの重要性を挙げていることから、今回の実践ではブレストとして開発コンパスを、システミックな認識を地理的スケールとともに得るために、白地図を活用したジグソー法を用いた。

2.「スマホ」を通じて自らと世界のつながりについて考えるための地理授業の試み

授業の対象は3年地理B(増単)選択者31名である。昨年度地理Bを4単位履修済で、価値判断のためのワークおよび手書きによる地図の重ね合わせやデータを用いた作図を経験している。しかし、複雑かつ多面的な事象の読み取りは苦手で、また単一の「解答」にこだわる面が残り、他と違う自らの考えを表明したり、他と異なる価値判断をしたりすることにようやく慣れてきたところである。

まず、活動のための3~4人班をつくり、ブレストのための開発コンパス作成を行った。「スマホ」から連想する事象およびスマホでできること・できないことを書き出させ、開発コンパスの上に配置させて、そこから「スマホは社会の中でどのような役目を果たしているのか」を考えさせた。その上で、当事者意識を引き出すために「スマホ」がなくなったら自分の生活にどのような影響が出るかを考えさせた。すると、生徒がスマホに対して、かなりマイナスのイメージを持っていることや、スマホがなくなったら多くプラスの影響が出ると考えていることが見えてきた。

そこで、大平他(2018)を用いてスマホの製造と流通の流れを確認した上で、「スマホはどこからくるのだろう?」というテーマを設定し、各班を1人ずつ、エキスパートA(自然環境と農業)・B(人口と環境)・C(鉱工業と経済)に分け,それぞれ教科書等を用いて白地図に読図・作図の上,読み取らせた。その後,もとの班に戻ってジグソー法の手法で共有し,スマホの原料産出国と普及率上位国の関係性について考えさせた。すると、多くの生徒はロシア・南アフリカ・サウジアラビア等一部の原料産出国における携帯電話普及率の高さや、携帯電話普及率が高い国は穀物輸入国でもあることを指摘した。つまり、関係性ではなく共通点・相似点を見いだそうとしたことになる。つまりこれまで行ってきた、ウェビング等の関係性を見いだす手法が効果をなしていなかったということがわかった。

そこで、今後の授業では関係性について考えると強調した上で、スマホを通じて世界のつながり(=システム)を見いだすためのポスター作成に入った。その結果と新たにみえた課題については,当日述べる。

3 参考文献

碓井照子 2018.『「地理総合」で始まる地理教育―持続可能な社会づくりをめざして―』古今書院.

大平 和希子他 2018.『スマホから考える世界・わたし・SDGs』開発教育協会。

三橋浩志 2018持続可能な社会づくりと地理教育の関係.科学 88-2:162-165

抄録全体を表示

-

藤塚 吉浩

セッションID: S504

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

日本では、2002年に都市再生特別措置法が公布され、大都市中心部は都市再生緊急整備地域に指定された。2002年には、建築基準法が改正されて、斜線制限の適用除外制度として天空率の指標が導入された。これにより、低層の木造家屋の多い地域に、超高層の共同住宅が多数建設され、景観は大きく変容した(藤塚 2017a)。

本研究では、東京を事例に、2000年以降のジェントリフィケーションの変化について検討する。2000年代の東京では、都心に近接したところでジェントリフィケーションは発現した(藤塚 2014)。1980年代の地価高騰期の投機的な不動産売買により立ち退きが起こり、1990年代半ば以降は低未利用地となっていたことが、その発現要因であった。中央区では、人口減少対策としての住宅附置からはじまった施策の変遷(川崎 2009)とともに、規制緩和により多数の超高層住宅を生み出した(上野 2017)。港区では、新たな地下鉄駅周辺への新築のジェントリフィケーションの発現(Lutzeler 2008)とともに、中小工場の集積地域においてグローバリゼーションが進行し、ジェントリフィケーションの発現に影響した(藤塚 2017b)。

ジェントリフィケーションの指標として、専門・技術,管理職就業者数の変化を使用する(図1)。2010年から2015年の90人以上の増加を町丁別にみると、2000年代に増加が顕著であった、中央区や港区にはいくつかみられるが、都心周辺の文京区や豊島区、品川区や目黒区に多く、発現地域は変化した。このように都心から離れた地区において専門・技術,管理職就業者の増加は顕著であるが、その要因を検討するとともに、影響についても考察する。

抄録全体を表示

-

山野 博哉

セッションID: S204

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

現在、過剰な人間活動によりサンゴ礁は急速に変化しつつある。地球規模での要因としては、温室効果ガスの排出による気候変動があり、水温上昇はサンゴと褐虫藻の共生関係を損ない、サンゴから褐虫藻が放出されたり褐虫藻自体が劣化したりしてサンゴの白化現象を招く。白化したサンゴは褐虫藻からの光合成生産物を得ることができずいずれ死んでしまう。1998年夏の高水温で世界中のサンゴが白化し、地球温暖化との関連が盛んに議論されるようになった。水温上昇はこうした白化という負の影響を与えるだけではなく、サンゴの生息が困難な温帯域では、水温上昇がサンゴの分布域の北への拡大を招く可能性もある。また、二酸化炭素が海水に溶け込んで起こる「海洋酸性化」は、サンゴの石灰化を阻害してサンゴの衰退を招く可能性が高い。実際に、海底から二酸化炭素が吹き出している海域では、サンゴの分布が観察されない。

一方、地域規模の要因もサンゴに大きな影響を与えている。沖縄では、日本復帰以降、土地開発により陸域から赤土が海域に流れ出し、赤土が積もってサンゴが大量に死んでしまった。この状況を受け、沖縄県は1995年10月に「沖縄県赤土等流出防止条例」を施行し、工事現場からの赤土流出が規制されるようになったが、農地からの赤土流出はまだ観察されており、以前問題は続いている。

サンゴ礁の保全には、上記のようにグローバルな視点とローカルな視点の両方が必要とされる。特に、グローバルな影響の代表的なものである気候変動に関しては、温室効果ガスの排出を減らす「緩和策」が必須であるが、同時に影響に対応する「適応策」を進めていく必要がある。気候変動の影響への適応策に関しては,国内では,気候変動の影響による被害を最小化あるいは回避し,迅速に回復できる,安全・安心で持続可能な社会の構築を目指すために「気候変動の影響への適応計画」が2015年11月27日に閣議決定された。その中では,「農業・林業・水産業」,「水環境・水資源」,「自然災害・沿岸域」,「自然生態系」,「健康」,「国民生活・都市生活」の7つの分野において評価が行われ,自然生態系分野では「生物多様性分野における気候変動への適応についての基本的考え方」が2015年7月に環境省自然環境局により示された。

サンゴ礁において特に重要なものは、気候変動の影響を受けにくい場所の検出とその優先的な保全、気候変動以外のローカルな影響の検出とその低減であろう。グローバルなスケールでの気候変動影響の評価においては気候学・海洋物理学と生物学・地学を統合し、場の特徴をとらえるアプローチが必要となり、ローカルな対策立案においては、サンゴ礁を陸域とつながった場としてとらえる必要がある。例えば陸域からの赤土削減には、サンゴなど生物分布調査に基づく赤土流出削減目標の設定、赤土流出源となっている農地の抽出、そして流出防止対策の費用対効果の算出という一連の仕組みを構築することが重要で、生態学、土木工学、環境経済学などさまざまな学問分野を統合するアプローチが必要である。また、流出防止対策など保全策を実行する際には、現地との協働が不可欠である。

このように、サンゴ礁の保全には、サンゴ礁という場を様々なスケールで認識して理解し、時空や多分野を俯瞰し、時にはそれらを行き来し、つなげることが必要である。様々な保全の努力はなされているが、サンゴ礁の衰退は未だ止まっていない。グローバルに変動する環境の下、サンゴ礁保全は、新たな実践型あるいは多分野協働型の科学を築く基礎ともなる。様々な時空間スケールの事象を学際的に扱う地理学が果たすべき役割は大きい。

抄録全体を表示

-

古関 大樹, 福永 正光

セッションID: 813

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

はじめに

明治期に作成された地籍図には,壬申地券地引絵図・地租改正地引絵図・地籍編製地籍地図・地押調査・更正地図の5つの段階がある。このうち,地籍編製地籍地図は内務省が主導したもので,官有地を含めた土地の調査や接続村の境界画定を主な目的とした。ほかの事業は,租税改革に伴って大蔵省が主導したもので,民有地が主な対象であった。

このように,地籍編製事業は,ほかの明治の地籍図と異なる背景で作られたが,明治23年に未完成のままに中断しており,その実態や全体像は定かでない。明治期の地籍図の作成は府県に委ねられ,時期や方法が府県ごとで再調整された。そのため,政府の方針や全国各地に残る地図の性格を知るためには,地域ごとの検証の積み重ねが不可欠となる。

奈良県については,明治20年(1887)11月の奈良県再設置後に独自の方式で地籍編製地籍地図が進められ,明治24年に『奈良県大和国地籍一覧表』が完成したことを島津2008年が指摘している。本発表でも同じ結論を得ているが,同論文では,奈良県が伝達した布達の具体的な内容の考察は行われていない。奈良県の地籍編製地籍地図は,「実測全図」という題が与えられており,主に市町村役場に伝来している。本発表では,奈良県の地籍編製事業の展開と地図の資料的性格を検証したい。

奈良県の「地籍編纂心得書」と地籍編製地籍地図

奈良県は明治9年に堺県に,同県は明治14年に大阪府に編入された。明治15年に大阪府下で地籍編製事業の実施が指示されたが,大和国では本格的に実施されなかったようで,明治21年に「地籍編纂心得」(奈良県訓令甲第1号,計14条,県立図書情報館蔵)が伝達された。第2条では,町村の境界は接続町村総代と戸長が立会踏査すべしとある。接続町村の署名押印を添えた境界の確認は,滋賀・京都・大阪・兵庫など,近隣の地籍編製地籍地図でも見られる特徴であり,内務省の方針によるものと考えることができる。

第6条では,「地租改正及地押調査ノ際実地丈量セシケ所ハ,渾テ其反別ニ拠り,別ニ実測ヲ要セス」とあり,地租改正(同6~14年)や地押調査(同18~21年)の成果が流用されたことがわかる。しかし,その但し書きには「国縣道及一等二等里道ハ実測スベシ」とある。第7条や10条では,道路・堤塘・井溝・河川・官用地・官林などについて新規の土地調査が行うよう指示している一方で,民有地の一筆界や字界,地番や反別などは既存の成果の流用を認めている。官有地の調査に重点を置き,民有地は既存の成果を流用した方針も他府県で認められる。

第10条と地図の雛型では,一筆までを描いた一村全図の作成を指示しており,縮尺は1/2000とある。11条では,本町村と接続町村の戸長・総代・測量者・製図者の署名捺印,町村境界測量着手・終了の年月,測量に使用した機械名,色分・符号の凡例,高低度の差・旧名山岳の高度を図の端に記入するようにとあるが,実見できる地図にもこれらが具体的に記されている。14条では地籍図と地籍帳を2部県庁に進達し,検査に合格した場合は,1部を下戻して町村か戸長役場に微置するとある。現在,市町村役場に伝来した地籍図には,「奈良県地籍検査済証」という角印が押され,その上に年紀が朱書きされている。これは,検査に合格した際に付されたものと考えることができる。

地籍編製地籍地図の作成者と作成時期

明治21年の『年管内事務一件』(県立図書情報館蔵)の「地籍編纂」によると,地籍編纂請負人を募り,79名の出願者の中から技術や資金を審査し,合格者11名に各自1社を組織させ,測量技術を伝習して精巧な機械を備えて事業に従事したとある。実見できる地図にも,会社の名前が見え,トランシットやセオドライトなどの西洋式の測量器具が記されている。町村界は,特に丁寧に測量されたようで外周の測量値が細かく記されている。図の中心と町村界の複数地点を結んだ交会法による補正も行われており,現在の地形図と比べても比較的誤差が少ない。

このように奈良県では専門家の手によって土地調査と地図作成が進められた。明治23年の奈良県引継目録(奈良県立図書情報館蔵)では,県下の大部分で地籍の検査が終了していたことがうかがえるが,他府県と比べて短期間で精巧な成果が得られたと評価することができる。

抄録全体を表示

-

永田 紘基

セッションID: P209

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

関東の北東気流時には,海上を吹走し湿潤化した北東寄りの風により下層雲が発生し,曇や雨となることがあるが,その予測は難しいことで知られている.本研究では,多変量解析手法を用いて,海面気圧場から北東気流を客観的に分類し,グループごとの曇天率を調べた.下層雲の発生には北東気流が海上を吹走する際に気団変質することが重要であるため,海上温度の影響にも注目した.解析の結果,北東気流時の曇天には北東気流自体が低温であるかが大きく影響していると考えられた.

抄録全体を表示

-

根元 裕樹

セッションID: P118

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

はじめに高校では、2022年度よりGIS(地理情報システム)が必修化が決定した(文部科学省 2018)。しかし、谷・斎藤(2017)によると、GISを授業で活用した教員は23.8%であり、大半の教員がGISを活かせていない。教材としてGISを活かす方法が発表されているが(田部 2018等)、地理を担当する教員は必ずしも地理専門ではなく(井田2016、谷・斎藤 2017)、2022年度までに地理を担当する全教員がGISの知識を身に付け、指導するのは困難である。

そこで本研究では、高校にてGISが教材として導入できない理由を筆者のGISの指導経験や自身の経験、高校教員へのヒヤリング等を基に検討し、解決策を提案した。

高校にGISが教材として導入できない理由の検討高校にGISが導入できない理由として、教員の問題と設備の問題がある。教員の問題としては、大きく分けてGISの概念の不理解とGISの操作への不安の2つが考えられる。

GISの概念の不理解として、多くの躓く点があるが、レイヤ構造の不理解が最も重要と考えられる。レイヤ数が少なければ良いが、数が増えると、情報を処理しきれない者が見受けられる。色分けやシンボル表示された複数のレイヤ情報を現実世界として想像できないことが躓く理由のように見受けられる。

GISの操作への不安は、GISの操作は、複数の属性情報を持つ図形データをまとめて扱うため、図形を選んで、その中から属性情報を見たり、変更したりすることである。これは、直感的で簡潔な操作とは言いがたい。その上、コンピュータ操作への不安が根強い者もおり、GISの操作を覚えることは非常に難しいものになっている。

設備の問題として多く聞かれることは、パソコン教室の不足やパソコン教室を利用できたとしても購入費不足やパソコンのインストール制限等が挙げられた。谷・斎藤(2017)でも、設備に関する問題が課題として多く挙げられている。

解決策の提案と地図パズルシステムの開発2から、普及している汎用的なGISは、高機能で様々なことができるが、その分複雑になっており、初心者がいきなり使うにはハードルが高いと考えられる。汎用的なGISを利用する前に、緩衝材となるようなGISが必要であると考えられる。2の理由を解消するためには、レイヤ数を少なくし、図形を選択して、複数の属性情報を扱うようなGIS特有の操作を直感的で簡便な操作に変更したGISが必要であると考えられる。インストールが不要ということを考えると、WebGISが比較的利用しやすいと考えられる。

本研究では、これらの条件を満たす解決策の1つとして地図パズルシステムを開発した。汎用的なGIS利用の練習になるように、単純だがデータ編集も行えるように開発した。

WebGIS上から土地利用を読解し、各図形の土地利用を選ぶだけの操作である。自分が選んだ土地利用の組み合わせに応じて、3D画像を生成し、見られる。よって、レイヤの情報を現実世界ではどのようなイメージとなるのか想像を手助けすることができる。地理教育で一般的に行われる地形図読図と共に利用することによって、紙地図とGISも意識させることができる。

このように、いきなり汎用的なGISを利用するのは、難しいと考えられるため、ステップアップの橋渡しになるようなレイヤが少なく、直感的で簡便な操作のGISが必要であると考えられる。

謝辞本研究は、日本科学協会の笹川科学研究助成による助成を受けたものです。

参考文献井田仁康 2016. 高等学校「地理」の動向と今後の地理教育の展望. 人文地理 68(1): 66-78.

谷 謙二・斎藤 敦 2017. 高等学校におけるGIS利用の現状. 2017年度日本地理学会秋季学術大会発表要旨集.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ajg/2017a/0/2017a_100049/_pdf/-char/ja (最終閲覧日:2018年7月1日)

田部俊充 2018. 高校地理歴史科新科目「地理総合」の課題と方向性 ―GISへの取り組みを中心に. 日本女子大学紀要 28: 47-57.

文部科学省 2018. 『学習指導要領』.

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/07/11/1384661_6_1_2.pdf (最終閲覧日:2018年7月16日)

抄録全体を表示

-

永迫 俊郎

セッションID: P104

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

はじめに 鹿児島大は国立大学法人が掲げる3つの機能のうち地域の拠点を選択し,平成26年度から5年間にわたりCOC事業を行っている.地域を主要な関心事とする地理学の立場から,演者も本学のCOCに加わるなかで,‘島立ち’の重要性に気付いた.ジッキョヌホーと清水の湧水の比較検討をした永迫(2017)では,沖永良部では島を一度離れることで故郷を客観視できてその素晴らしさを実感できるのに対し,川辺では鹿児島市に比べると不便などこにでもあるような田舎としてしか捉えられないことを指摘した.墓正月の調査でお世話になった今井力夫氏(前知名中学校校長;現知名町長)にご協力いただき,2017年3月上旬に中学生対象に「故郷(沖永良部島・校区・字)との関わりについてのアンケート」を行う好機を得た.平成29年度前期の在外研修をはさみ迅速に取りまとめできなかった点ならびにアンケート内容の吟味が不十分であった点を反省しつつも,今後の研究展開の萌芽が幾つも見受けられるため,集計結果と意義をポスターにて報告する.

アンケート調査 「私たちは身近な地域から自治体・国さらに大きく地球や宇宙まで,世界を認識しながら生きています.そうした世界認識の基準となっているのは,自分の故郷ならびにこれまでの経験です.地域や世界像を研究対象とする地理学からのアンケートに,ご協力のほどお願いいたします.」と前置きしたA3用紙1枚を全校生徒に配付してもらい,1年1組18枚,1年2組20枚,2年1組22枚,2年2組23枚,3年1組23枚,3年2組21枚の合計127枚を回収した.

知名町立中学校には,知名小学校と下平川小学校の校区からなる知名中学校と,田皆小学校・上城小学校・住吉小学校からなる田皆中学校の2校がある.まずアンケートの冒頭で,出身小学校と沖永良部島居住歴を尋ね,選択式9と自由記述4の計13問に回答してもらった.

出身小の比率:知名小―下平川小は,1年50.0%-44.7%,2年71.1%-22.2%,3年63.6%-27.3%と学年によってかなりの変動がある.誕生以降ずっと島に居住する生徒は,1年65.8%,2年75.6%,3年77.3%と高く,極端に居住歴の浅い生徒は親の転勤に伴うものと解釈可能である.

どの階層で故郷を捉えているか問うた(1)の回答は,<1>沖永良部島64.6%,<2>鹿児島県10.2%,<3>知名町9.4%,<4>日本8.7%の順で,最も身近な地域である字/集落名は3.1%に過ぎなかった.選択肢から一つを選ぶのではなく,「人による」と明記し,字<知名の人>,知名町<えらぶの人>,沖永良部島<かごしま本土>,鹿児島県<日本人>,日本<外国人>と括弧書きした3年生の答えは正に完璧で度肝を抜かれた.いつ島立ちするかを尋ねた(6)では,<1>大学/専門学校入学の時44.5%,<2>高校入学の時32.7%,<3>就職の時18.1%,<4>島を離れるつもりはない4.7%の順で,実際に平成28年3月卒業の3年生46名中14名が島外に出て,それ以外の生徒は一島一校の県立沖永良部高等学校(沖高)に進学した.

島へのUターン希望時期(10)は,<1>10-20年後33.1%,<2>仕事を定年退職してから28.3%,<3>Uターンしない22.8%,<4>島で就職できたらすぐに15.7%となった.あなたと島を結びつけているもので最も強力だと思うのはどれかを問うた(11)では,<1>家族53.9%,<2>友だち21.7%,<3>自然16.5%と続き,土地や墓は低調だった.他の項目や学年による差異などはポスターで詳述する.

議論 「あなたにとって故郷はどんな存在ですか?」との自由記述の問題(12)に対して,「ぼくのアイデンティティーを育んでくれた場所であり,家族・友達・地域の人などぼくを支えてくれる人がいるところ,またどうしても帰りたくなるところです」と書いた3年生がいた.自分の中3時代を振り返ってみて,こうした適確な返答ができたはずがない.優秀さの決定的な相違もさることながら,境遇の違いが最大の要因と思われる.島民のほとんどが一度は島立ちしていることや,沖永良部出身者の郷土会である沖洲会などに接してきた経験が,故郷の相対化さらに世界認識の基準となる故郷と自己の関係性への考究に繋がるのであろう.

沖高だけとはいえ島内で高校進学できる沖永良部島と違って,中学卒業段階で必ず島立ちを迎える甑島のような離島もある.人口減少社会に相応しい地域のあり様や地方創世といった大命題への突破口が,鹿児島県内での比較研究に潜んでいると予見させられた中学生対象アンケート調査であった.

抄録全体を表示

-

名産地モゴド郡におけるウマの飼養法のGPSによる調査

森永 由紀, 土屋 竜太, 河合 隆行, バトユン ツエレンプレブ, プレブドルジ ヤダムジャブ, 高槻 成紀, 篠田 雅人, 伊藤 健彦

セッションID: 319

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

はじめに ウマの生乳を発酵させた低アルコール飲料であり、今も遊牧が基幹産業であるモンゴル民族の伝統的な夏の健康食である馬乳酒の、昔ながらの製造法の記録・検証・普及のために、馬乳酒名産地での製造法と環境条件、ウマの行動の関係の解明を進めている。草原で粗放的に放牧される馬乳酒製造用の家畜ウマの群れの動きには、遊牧民の管理手法や環境条件、隣家の家畜との関係などが影響すると考えられる。そこでの隣接する遊牧民が所有する家畜ウマに位置追跡用の全球測位システム(GPS) ロガーを装着し、ウマの行動と環境条件の関係やその季節変化、隣家間のウマの空間利用の実態を明らかにすることを目的とした。

調査の概要 馬乳酒の全国的名産地の一つである、モンゴル国北部のボルガン県モゴド郡で、馬乳酒生産用のウマのGPS追跡を実施した。馬乳酒製造期間中のウマの環境利用については、3組の母子ウマの位置を2013年6月25日~9月21日に1分間隔で記録した。ウマの利用場所の季節変化と隣家間関係については、隣接する2軒の遊牧民の雌ウマ各1頭の位置を2016年3月9日~2017年9月4日に1時間間隔で記録した。毎正時の自動気象観測と、周辺の植生調査を2013年の6~ 9月に毎月1回実施し、追跡ウマ所有家庭を対象に馬乳酒製法についてのヒアリングも行った。

結果 馬乳酒用の搾乳は夏(6~9月)のみに行われ、それ以外の季節にウマの群れに人が関与することは殆どなかった。搾乳期間である夏には、日中に仔ウマたちをゲルの前に繋ぎ、傍に寄り添う母ウマから日に数回搾乳し、夕方から朝までは母子を草原に放すという日帰り放牧が実施された。2013年夏1日の行動圏半径は平均3.2 kmで、6月末から8月中旬頃までは川沿い、それ以降の9月中旬までは丘の上が中心だった。放牧中の母子間の距離は子ウマの成長とともに大きくなり、6月末は100 m以内だったが8月末には1000 mを超えることもあった。隣接した遊牧民が所有するウマの行動圏は隣接したが、どの季節も行動圏の重複率は小さかった(図1)。

考察 搾乳は仔ウマのための乳を人間が横取りする行為だが、馬乳酒製造用のウマの群れは、きわめて自由度の高い方法で飼養されていた。良質の植生環境の効率的な利用の観点だけでなく、母子間の関係も良好に保たれているようであり、家畜福祉の観点 からも興味深い。隣接遊牧民が所有するウマの草原の使い分けは、良質な馬乳酒生産や草原管理上、重要な伝統的知識が存在する可能性を示唆する。

抄録全体を表示

-

浜田 崇, 大和 広明, 大西 領

セッションID: P213

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

学校における生徒への熱中症対策の一つとして,教室へのクーラーの設置がある.クーラーの試験的導入による教室内暑熱環境改善の効果の把握するため,クーラーを設置した教室と設置してない教室それぞれにおいて,サーモグラフィーを用いた室内の表面温度観測を行った.観測は長野市内中心部にあるN小学校とY小学校である.観測の結果,教室内の表面温度の平均値がおおむね3℃~5℃低下したことが明らかとなった.また,平均表面温度は教室内に設置してある気温とほぼ同じであったことから,この温湿度計の観測値を平均表面温度とみなし,室内の放射環境の指標として取り扱うことが可能になると考えられた.

抄録全体を表示

-

東京都利島村での2016年の渇水を一例として

薬師寺 恒紀

セッションID: P125

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

利島村では、歴代多くの水道担当職員が、その担当業務を数年務めた後、村役場から離職することを知り、上水道の安定供給をすることの難しさ、経営の厳しさを、東京都利島村に行った時に、4回とも感じた。利島村では、簡易水道の運営をわずか2名の村職員によるほぼ24時間体制によって行われている状況である。2016年5月から6月にかけて発生した、東京都利島村における渇水について、同年7月上旬、東京都利島村役場の水道担当職員にインタビューを行うとともに、現地調査を行った。 (2016年7月当時、村の職員は20名程であった。水道担当職員の所属は、利島村役場の産業環境課であり、産業環境課長1名と、水道担当の2名と、他の担当の各1名ずつの計2名の計5人で、産業振興、水道、廃棄物等について、事務、技術両面の職務を遂行している状況にあった。そのほかに総務課、住民課、会計監査の役場本体勤務の職員と、保育園等が勤務先の職員がいた。水道担当職員の記憶では、5月27日前後に、東京都利島村役場に、渇水対策本部が設置されたとのことであった。水道担当職員の業務量が一時的に少なくなっていた時期であり、2週間、前でも後でも対応をするのは難しい状況であったと水道担当職員は述べていた。)

抄録全体を表示

-

小保田 春加

セッションID: P106

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

我が国には,過去に幾度も被災経験を持つ災害常襲地域が数多く存在する(金井ほか,2006).災害常襲地域では,被災経験から得られた知恵や教訓によって築き上げられた ‘災害文化’が存在する(広瀬,2004).千曲川が流れる長野盆地も,災害常襲地域の一つであり,これまで様々な災害文化研究が行われてきた.長野市牛島で輪中の痕跡をたどった川村(2004)や,千曲市千本柳集落の水害対策をまとめた小倉(2014),土地利用に着目し,地割慣行や水田の特色を述べた市川(2013)などが見られるが,水神信仰や祠などの石造物を扱ったものは見られない.本稿では,水害と人々のかかわりを水神信仰の寺社や石造物に表される信仰としての災害文化の指標として扱っていく.研究方法は,災害文化の指標となる寺社や石造物と地形条件との関係を検討した。千曲川沿いに長野市松代から豊野の範囲で空中写真判読を行なった上で、千曲川の水害の歴史や信仰に関係する書籍,文化財集を収集し,水神に関する寺社や石造物の分布記録をまとめ,さらに現地踏査と地域住民へのヒアリングを行なった.水神を祀る寺社8か所を調査した結果,境内に水神祠が建立されているところが多かった.また,寺社建立の経緯について,水神を祀る寺社として建てられた場合と,最初は水神の寺社ではなかったが,洪水被災後水神と合祀したものがあった.石造物は,31個をまとめた.被災者を供養する地蔵菩薩が多く,被災した子どもを供養する子安地蔵もあった.水害から集落や住民を守るための水神祠として,伊勢社,九頭竜社,金毘羅社が多かった.また水害続きで難航した治水工事に尽力した人を称えるもの,長きに渡った工事の終了を記念するものなど,治水事業関係の碑もいくつか見られる.対象地域千曲川上流から①千曲川上流地域②犀川合流地域③千曲川須坂地域④千曲川小布施地域の4地域に分類して考察した.地形と災害文化の立地関係について明らかになったことは,上流地域では平地が少なく,災害文化の多くは僅かに分布する自然堤防に立地するが,一部は山地に立地する.そこには,洪水の度に住民が避難した記録が残る山神を祀る神社がある.信仰の対象が水神だけでなく,避難し命が救われた恩恵から山神への信仰にもつながったと考えられる.一方,さらに下流にあたる②~④地域では,扇状地や氾濫原が広がる.流路に沿って自然堤防が明瞭に発達し,そこに寺社や石造物が分布する.水の侵入を防ぐためや,村に被害が出ないことを祈願し,水害に遭うことを想定して建立した経緯が考えられる. 災害発生と信仰への影響について,対象地域の中でも特に毎年水害に遭った綱島村には,旧堤防の上にさらに土台を作って水神を祀り,最初に建立された江戸時代から水害に遭う度に再建された場所がある.屋島村や長沼村も被害が多かったが,一か所に数体の石造物が並ぶ場所があり,1体水害で流失した後に再建されている.集落の安全祈願のためだけでなく,住民が教訓として水神碑を建て後世に伝え残していこうとした思いが他の場所より伝わる場所である.全国の水神信仰(福岡県,岐阜県,広島県等)と比較しても,千曲川流域の石造物数は多い.また,最下流の小布施地域では川の神を‘河伯さん’と親しみをもって呼ぶ.水運も盛んな地域であり,水防以外でも川への信仰心を持ち広まったものである.

抄録全体を表示

-

赤石山脈を例に

目代 邦康

セッションID: S404

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1. はじめに 生物多様性の保護・保全において,遺伝子のレベル,種のレベル,環境のレベルで考えるのと同様に,ジオ多様性の保全を考える際には,様々なスケールのものを取り扱う必要があるだろう.そのなかで,景観スケールでの自然界のシステムをどのように捉えるのかは,議論が必要である.ここでは,山をどのように取り扱うべきか考えたい.

2. 地形の5大区分日本列島の国土は,火山,山地(狭義),丘陵,段丘(台地),低地に区分される.このなかで火山と山地(狭義)を一括すると広義の山地となり,段丘(台地)と低地を一括すると平野となる.この5つの区分は,それぞれを構成する小地形の種類・形成時代,地質構造,土地利用,地下水等において大きく異なるものである(鈴木1997).そのため,日本列島の景観を地形学ベースで区分する際に一つの指標になるものであろう.こうした区分の中で山地を位置づけ,そこでの自然保護について考える.

3. 山地の自然を保護する理由 日本列島に限らず,多くの人類は平坦で水が得やすい平野に住んでいる.人口が集中している場所では,その改変の度合いは高く,本来の自然のシステムがそこに存在していないため,自然物としての価値は低く,保護・保全の対象となりにくい.一方で,山地は暮らすのに適した土地ではないため,相対的に改変の程度は低い.改変されていない場所であるからこそ,そこを保護する意義は高い.

日本列島において,山地は,サンゴ礁などの沿岸域とともに生物多様性が高い場所である.各地では,それぞれの山地の自然の多様性に立脚した独自の文化が生まれており,信仰の対象となっている山も多い.周辺住民によって様々な価値が見いだされているもので場所であり,そうした多様な価値を保護していく必要があるだろう.

4. 赤石山脈における山地の自然保護の問題 赤石山脈は,静岡県,山梨県,長野県に跨がる範囲に広がる山脈である.主に堆積岩からなり,その中心部を大井川が流れる.

この赤石山脈で現在,問題となっているのは,広域のものでは,リニア中央新幹線の建設に伴う自然環境の破壊問題がある.そのほか,ダムや砂防ダムによる流下する土砂の減少(河原砂漠問題)や,高山・亜高山域でのシカの過食圧問題なども,根本的な解決が図られていない問題である.1970年代の南アルプススーパー林道の問題や,1980年代の河原砂漠問題(「水返せ」運動),そして現在,大きな問題となっているリニア中央新幹線問題など,いずれも強力な開発事業者がすすめた大規模な自然環境の改変,自然資源の収奪問題である.大きな問題であるが,山域に暮らす人の所有している土地は,わずかであり,財産権のような権利の主張では,開発の是非が問われることなく,開発に歯止めはかかっていない.

宇沢(2000)が述べるように,山を「社会的共通資本」として位置づけなければ不可逆的な自然環境の改変が行われてしまう.赤石山脈は,収奪されてきた地として認識されるべき場所であろう.

抄録全体を表示

-

増山 聖子

セッションID: 815

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

Ⅰ はじめに

本年,調査により測量地図技術者,福田理軒(1815-1889),治軒(1849-1888)父子に関わる資料(福田家過去帳,福田治軒肖像写真)を福田家に繋がる家より発見した。本調査によって理軒には,治軒のほか2人の息子がおり,そのいずれも測量地図技術者として生涯を閉じていることが明らかとなった。本報告ではこれらの新出資料を紹介し,測量地図技術者を輩出した福田家を通じて近代地図測量史の一端を整理する。

Ⅱ 福田家について ―金塘,理軒,治軒―

福田家は美濃国を出自とし,理軒の父太兵衛は大阪天満樽屋町にて商いを行っていた。理軒の兄金塘(1806-1858)は,家業の商いを継がず学問の道へと進むと,1829(文政12)年大阪今橋に塾を開き和算家として多くの塾生を抱える程となった。兄に続き和算や天文暦学を学んだ理軒は,1834(天保5)年大阪南本町(麻田剛立の旧邸)に和算・測量・天文を専門とする順天堂塾を二十歳で開塾する。1858(安政5)年,治軒は,はじめ父に就いて学び,1866(慶応2)年から約1年間蘭学者で鉄道技術者の佐藤政養,1870年には鉄道寮御雇のジョン・イングランド(John England)に就いて数理測量の諸法を学んだ。またその間に,神戸海軍操練所の教官,父理軒も就いた治河局測量御用掛に任じられるなど,幕府から新政府へと変わっても測量などの技術,知識の高さから登用されている。1874(明治4)年,父子は東京に移り,神田区猿楽町にて「順天求合社」を開塾,この塾は多くの測量技術者を養成した。1876年,治軒は陸軍省に出仕し,陸軍参謀局地図課の草創期を作り上げている。

Ⅲ 測量地図技術者 池上休,福田素の履歴

本調査によって理軒の子,治軒の弟として,明らかとなった人物は池上休(いこう)と福田素(すなお)である。池上休は,明治元年生まれ,母方の池上家に養子に入っている。どこに学んだかは履歴から追うことが出来なかったが,二十歳で民間に勤めた後,大阪府庁に農産地図編製のため奉職している。その後,順天求合社測量部にて嘱託を勤め,岐阜県,岡山県の県職となったのち,宮内省御料局測量課に13年勤めた。1909(明治42)年,東京府内務部土木課に河川測量のための工手として奉職し,河川台帳調製に従事し,1921(大正10)年,東京府土木課第二道路測量事務所所長として定年を迎えた。福田素は,1870(明治3)年生まれ,官立外国語学校仏蘭西語学に学んだ後,陸地測量部修技生入学試験に及第するも入学せず,順天求合社土木科を卒業している。その後,大阪府,奈良県,香川県,鳥取県に於いて地籍測量に従事し,全国各地の道路改修測量事業に就いている。1904(明治37)年,兄休に先んじて東京府内務部第二課に工手として奉職し,1921(大正10)年,東京府土木課第一道路改修事務所所長として勤めている。

今回明らかとなった休,素の履歴からは,「地図売渡し事件」の影響も見える。報告ではこの点についても整理する。また,治軒が江華島事件後の朝鮮へ赴くに際して撮影したとされる肖像写真についても報告する。

文献

渡辺孝蔵編 1989.『順天百五十五年史』順天学園

坂本守央1967.『福田理軒』順天学園出版部

佐藤侊1992.陸軍参謀本部地図課・測量課の事蹟 - 参謀局の設置から陸地測量部の発足まで.地図 30(1), 37-44

抄録全体を表示

-

浅見 和希, 小寺 浩二, 猪狩 彬寛, 堀内 雅生

セッションID: P219

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

電子付録

Ⅰ はじめに 2014年に発生した御嶽山の水蒸気爆発噴火は、火山噴出物を放出し、山頂域の湖沼水や周辺の河川水に影響を与えた。噴火の前後で水質を比較するのはもちろん、噴火後の水質の推移を継続調査した研究は少ないことから、噴火前や1979年の噴火直後の山頂域湖沼や河川の水質と今回の噴火後の水質とを比較し、噴火により水質がどう変化したか把握するとともに、水質の測定を継続して、時間の経過に伴う水質の変化を追うことを試みた。

2018年春季大会では2017年10月までの結果を報告したが、今回は、2014年10月~2018年3月のデータを中心に、2018年6月までの結果について報告する。

Ⅱ 研究方法 調査はこれまでに35回実施し、現地調査項目はAT, WT, pH, RpH, EC等である。河川調査のほか、入山規制緩和後、夏期は毎年山頂域湖沼の調査を実施。また、雨水の採取も行なっている。現地で採水したサンプルは研究室にてろ過処理をしたのち、TOC、主要溶存成分の分析を行なった。

Ⅲ 結果と考察

1.御嶽山周辺河川の状況 濁川と濁川合流後の王滝川は火山噴出物の影響で白濁し、pHは低く電気伝導度(EC)の値が高かった。その後、pHは上昇、EC値は低下し、2015年1月末には安定した。その間、王滝川の御岳湖では全循環により濁水が湖全体に広がるとともに、ダム放流により王滝川最下流部では遅れてpHが低下しECが上昇する現象が観測された。

融雪の影響は2月から現れ始め、4月末にピークに達した。当初の仮説に反し、pHの低下とともにECの値も低下したため、低pHの融雪水による希釈効果が卓越したと考えられる。

6月以降は、梅雨や台風による降雨の後に、一部河川でpHの低下とEC値の上昇が測定されたことから、堆積していた火山噴出物が流入して、改めて水質が変化したものと考えられる。その後、台風の時期が過ぎ、10月末になると水質は安定した。11月以降は、河川水の水質への地下水の性質の影響が観測された。

以降、程度の差こそあれ、2月~4月の融雪期は水質が希釈され、降雨期は火山噴出物流入に伴いpH、ECが変化する現象が観測され、噴火から3年以上経過した現在もその傾向は変わらない。

2.御嶽山山頂域湖沼の状況 山頂域湖沼は、火口からの距離に応じて水質に差が見られ、最も火口に近い二ノ池が低pHかつ高ECという水質で、噴火の影響を強く受けていた。また、火口から離れた三ノ池、五丿池も噴火前よりpHが低下しEC値が上昇していた。一方、火口から最も遠い四ノ池は噴火前とほとんど変わらない水質であったが、これは火口からの距離に加えて流出口があり、水の循環が早いことも影響していると考えられる。このほか、二ノ池の流出口の下を流れる沢も二ノ池の水質と同様の傾向を示し、火山灰の堆積状況から、今後も降雨の度に影響が出て、湖沼の水質改善には時間がかかると予想される。

3.1979年噴火時との比較 噴火から約一月後の周辺河川の水質組成は、1979年時と今回とで非常に似通っており、その空間分布も一致していた。しかし、噴火直後の濁川の水質組成を比較すると、1979年時は硫酸カルシウム型なのに対し、今回は塩化ナトリウム型で差異があり、各成分の濃度も異なっていた。また二ノ池の水質組成を見ると、硫酸カルシウム型で共通しているが、今回の噴火後の方が濃度は高いことがわかった。1979年時と山灰の堆積域に違いがあり、その影響で成分の組成や濃度に差異が表れたものと考えられる。

Ⅳ おわりに 御嶽山周辺地域の水環境に対する今回の噴火の影響とその後の水環境の経過が把握できた。今後も調査を継続して、引き続き水質がどう推移していくのかを追っていきたい。

参 考 文 献 浅見和希・小寺浩二・猪狩彬寛・堀内雅生(2018):御嶽山噴火(140927)後の周辺水環境に関する研究(6), 日本地理学会2018年度春季学術大会講演要旨集.

抄録全体を表示

-

松原 宏

セッションID: S101

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

「統計データの利活用と地理学」と題したシンポジウムの趣旨説明を行う。

抄録全体を表示

-

小荒井 衛, 今泉 利架

セッションID: P101

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

本研究では,現在各ジオパークで使用されている地図の分類と評価を行い,茨城県北ジオパーク(構想)を対象にジオパークやジオツアーに訪れた一般客やインタープリターなどのジオパークに関わる専門家を対象にしたアンケート調査を通して,ジオパーク地図に不可欠なコンテンツや地形等の表現方法を検討し,ジオパーク地図の課題を改善した地図を作成することを検討した.アンケート結果からは,直感的に山地や低地などの地形の凹凸を理解することができる地形表現方法が好まれる傾向があった.地形表現方法に関するアンケート結果からは,陰影表現や細かい段彩表現を用いた地図が地質や地形の成り立ちを理解する上で必要な表現であるということが考察できた.以上の結果を踏まえ,ジオパーク地図に必要である要素は,①地形の凹凸や成り立ちを理解しやすくするための表現方法(陰影図,段彩図など),②地質図や地形区分図などの主題情報とし,茨城県北ジオパークの水戸・千波湖,大宮段丘,棚倉断層の3つのジオサイトを対象に地形表現方法を検討し,地図を試作した.

抄録全体を表示

-

高橋 未央, 小岩 直人, 柴 正敏, 山本 直人, 樫田 誠

セッションID: P208

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

小松平野は,北部に梯川による沖積平野が広く発達し,南部には,「加賀三湖」と呼ばれる新旧の沿岸州や台地で隔てられた海跡湖(木場潟,今江潟,柴山潟)がみられる.木場潟は,月津台地から付加する沿岸州の背後に位置し,今江潟,柴山潟は,小松空港をのせる沿岸州によって日本海と隔てられており,海跡湖と台地・沿岸州が交互となって北東-南西方向に発達している.加賀三湖周辺ではこれまで考古学・歴史学の視点からの詳細な検討が行われ,縄文時代以降の海跡湖周辺の水域と人々が深く関わってきた痕跡が見出されてきたが,縄文海進による周辺の海況やそれに伴った平野の地形の形成過程についての具体的な資料は乏しい.そこで発表者らは,北陸新幹線の伸延に伴って行われた数多くの地質ボーリングコア,および加賀三湖周辺のボーリングコア試料の観察とサンプリングを実施し,小松平野の地形環境の復元を試みた.その中で,ボーリングコア試料に挟在するテフラを数地点において発見し,それらテフラの分析から小松平野における後期更新世以降の地形発達史に関する知見が得られたので報告する.

抄録全体を表示

-

小岩 直人

セッションID: S604

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

自然環境と食の関連性は,おもに気候から考察が行われることが多く,地形学の視点から食を掘り下げて検討した例は少ない.中学校社会地理,高校地歴科地理の教科書では台地面は果樹園や畑,低地は水田といった小地形~微地形スケールでの土地利用との対応についての記述がされ,それが地形構成物質の透水性の違いによるものであることが解説されているが,研究レベルでの議論は活発ではない.

近年,巽(2014)は地質学的(地球科学的)な観点から,和食の美味しさについて,「出汁」,「寒鰤」,「ボタンエビ」などの12のテーマについて,ユニークな解説を行っている.これは,地球科学の観点から食についての興味深い考察の可能性が示されたものといえるであろう.本報告では,食を取り巻く地形環境について,巽(2014)が扱った時間・空間スケールを,より人間生活に近づけたスケールにおいて地形学的な視点,とくに地形発達史を考慮した試みを報告する.

モンスーンアジアに位置する日本は,湿潤変動帯,中緯度偏西風帯にも分布しているともいわれ,活発な地殻変動,火山活動がみられるとともに,気候変動に敏感に応答した地形変化が生じやすい場所でもあるといえるであろう.これらをふまえると農業,漁業などにおいても,現在の気候・地形環境のみならず,過去の環境変化も含めて食を検討することができると思われる.本発表では発表者がこれまで行ってきた地形発達に関する研究の中から,海跡湖をとりあげ,食に関する考察を行った事例を述べる.

青森県太平洋側の小川原湖では,現在,汽水環境のもとでヤマトシジミ,シラウオ等の漁業が行われている.汽水環境は太平洋と小川原湖の間に発達する沿岸州によるものであるが,この沿岸州の発達以前と推定される縄文時代早期~前期前葉の貝塚である野口貝塚では,アサリ・シオフキガイ・ハマグリが見出され,当時の人々は現在よりも塩分の高い環境で生育する貝類を食していたことが明らかにされている.これらの貝は,泥質の海底には適しておらず,砂地を好むものである.発表者らは野口貝塚周辺でボーリングを実施し,そのコアの解析の結果,縄文海進に伴って海食崖の侵食が進み多量の砂層が,間欠的に供給されることにより海底の埋積が急激に進んだことを明らかにした(髙橋ほか,季刊地理学へ投稿中).このように,地形変化を考慮すると,塩分変化のみならず,地形環境が当時の「食」の背景に関する情報を得ることができる.

青森県岩木川最下流部に位置する十三湖は,日本でも有数のヤマトシジミの漁獲量をあげる汽水湖である.岩木川下流部では,縄文海進時以降に形成された水深の大きな湖(潮流口からの海水が流入し,湖水の成層化が生じていた)が,岩木川等の河川が運搬する土砂により埋積されつつある.十三湖はその埋め残された水域である(最大水深約2m).湿潤変動帯ならではの急峻な山地,火山からのモンスーンに起因した降水による多量の土砂供給,(ヤマトシジミの成長に必要な)珪酸の供給,汽水湖となるように浅い水深の湖沼を攪拌する冬季の季節風と暖向期のヤマセなど,その多くがモンスーンアジアの特徴によるものといえるであろう.また,人為のインパクトは十三湖に流入する土砂を自然状態の1/10程度の量に減少させ,湖の埋め尽くされる時間を延ばしている.また,河口部の導流堤が適度な海水の流入をもたらすなど,ヤマトシジミには人為の影響もかなり大きい.一方,人為のインパクトはヤマトシジミの好む砂の堆積を妨げ,泥質の湖底の面積を増加させている.十三湖では,微妙なバランスの中でシジミ漁が営まれている.

周知のように,日本では地形編年に関する研究成果の蓄積が著しい.食に関する地形学的な視点での研究は,新たな研究を開始することも必要かもしれないが,まずは(とくに自然地理学,地形学の)系統地理学の成果を用いて食を説明することからはじめることが現実的であると思われる.たとえば山地斜面も発達史と,植生分布,それに基づく山菜の分布,生業としている人々の生活との関係や,海水準変動と海流と漁業とのかかわりなど,食と自然環境を検討するための素材は数多く存在しているといえるであろう.

引用文献高橋未央・小野映介・小岩直人 投稿中.青森県野口貝塚周辺における完新世初頭から中期の地形環境.季刊地理学.

巽 好幸 2014.和食はなぜ美味しい.岩波書店.181p.

抄録全体を表示

-

塩崎 大輔, 橋本 雄一

セッションID: 622

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

本研究は避難訓練時の移動軌跡データをリアルタイムで収集し、災害情報と合わせた可視化を行う避難訓練システムを開発することを目的とし、その利活用法の検討を行う。研究方法は、まず避難訓練参加者の多機能端末にインストールする位置情報収集アプリと、位置情報及び災害情報を格納し可視化するWebアプリケーションからなる避難訓練システムを開発する。大学生39人を対象とし、疑似津波集団避難訓練を行う。訓練後に津波浸水データと移動軌跡データを利用した振り返り学習を行い、システム運用結果及び事前事後それぞれのアンケート結果から、システムの利活用法の検討を行う。研究対象地域は北海道釧路市とした。釧路市は市街地の大部分が津波浸水エリアに指定されており、また浸水開始までの時間が35分と短いことが特徴として挙げられる。

システムを運用した結果、位置情報の収集及び可視化に関しては概ね良好であった。位置情報を正確に測位するまでの時間には、端末ごとにタイムラグが生じたものの、実験開始時には誤差5メートル程度で収集でき、リアルタイムでサーバーに格納された。避難訓練者に対するフィードバック学習では、事前に格納されていた津波浸水データと合わせて可視化し、その結果を訓練参加者に提示することができ、参加者の訓練結果に対する意識を変化させるなどの効果があることが明らかとなった。

抄録全体を表示

-

原 雄一

セッションID: 212

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

近年、海外からロングトレイル(アメリカ)、フットパス(イギリス)、オルレ(韓国)などの新しい歩く文化が紹介され、各地に広まってきている。本稿では、韓国発祥のオルレを取り上げる。紙地図だけを頼りにした歩行では道迷いが発生する危険性がある。道迷いを防止し誰もが安全にオルレを歩行できる仕組みに関して紹介する。

使用する地図アプリは、GPXファイル(GPS eXchange Format:GPS装置やGPSのアプリケーション間でGPSのデータをやり取りするためのデータフォーマット)を外部から読み込めること、圏外のオフライン環境でも使用できることが条件である。これらの条件を満たせば、ユーザーにとって使い易いと考えられる既存の地図アプリを選択し、徐々に手に馴染ませていくという考え方である。

地図アプリによるナビゲーションの手順として、クラウドコモンズ(https://cloud-commons.jimdo.com/)のHPにスマートフォンで入り、これから歩こうとするコースを選択しGPXファイルをダウンロード、スマートフォンに表示させる手順である。

抄録全体を表示

-

埼玉県川越市の事例

上村 博昭

セッションID: 713

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1.はじめに 都市の発展に伴って,都市の内部では,既存の商業地区の変容や新たな商業地区の形成などが生じる.地方都市では,モータリゼーションで郊外にロードサイド型の大型店が増加し,商業活動の比重が変化した.鉄道駅付近の中心市街地が衰退傾向にあるため,活性化が課題とされる.他方,大都市圏では,鉄道の利用者が多く,駅前商業地区の商業集積は,店舗を入れ替えつつ,発展を続けている.

既存研究では,地方都市における商業空間の変容だけでなく,後者の点も,実証的に検討されてきた.たとえば,中心市街地活性化や再開発など,都市内部で展開される政策と結びつけられて論じられている.ただし,大都市圏の商業地区といっても,大都市圏内のどの地域なのかという点で,商業空間の変容の在り方は異なるだろう.また,その分析では,戦後の商業や流通業を特徴づけるチェーン店の出店動向,近年に開発が進んでいる駅ナカや駅ビルの施設についても,併せて検討していくことが望まれる.

本研究では,大都市圏の発展に伴う商業空間の再編成の実態を明らかにしたい.その際,大都市圏全体を検討するのではなく,大都市圏の郊外核となる地域を採り上げて,その内部における商業空間の再編成を検討する.このことにより,大都市圏の拡大が,郊外核の内部にある商業空間をどのように再編成してきたのか,を考察したい.本研究の事例として,城下町や商業都市として発展し,戦後に東京大都市圏の郊外核となった埼玉県川越市を採り上げる.

2.川越市の位置づけ 川越市は,埼玉県南部の都市であり,東京大都市圏の郊外核の一つと位置付けられる.実際に,中核市や業務核都市に指定されており,中心性が比較的高い地域である.江戸時代には,川越藩が所在し,川越城の付近に城下町が形成されていた.その後,1893(明治26)年の川越大火によって旧来の城下町を焼失する被害が出たことに伴い,耐火構造とされる蔵造りの商家が,旧城下町地区で増加した.

他方で,川越は,新河岸川の舟運で江戸との往来があるなど,物資の集散地として機能し,商業都市として栄えた.しかし,周辺の諸地域との競合によって,徐々に衰退したといわれる.明治期以降には,旧城下町の南部に,現在の西武新宿線,東武東上線やJR川越線が開通し,川越は鉄道交通の結節点となった.このほか,国道16号線や関越自動車道などの幹線道路が市内を通っており,今日では,通勤・通学の流動や物資流動が盛んな地域である.

川越市の人口は,戦後の東京大都市圏の発展に連れて増加してきた.国勢調査によると,川越市の人口は,1960年に10.7万人であったが,2010年には34.3万人へと,50年間で3倍以上に増えている.2015年には川越市の人口は35.1万人であり,埼玉県では,さいたま市,川口市に次いで3番目の人口規模である.大都市圏郊外として,ベッドタウン化が進んでおり,鉄道駅の周辺に,複数の大型商業施設,商店街が立地するほか,駅ビルも整備されている.

3.商業空間の分化 こうした経過のなかで,川越市では,以下のように,特徴の異なる3つの商業空間が形成されたと考えられる.

第1は,中心市街地の北部にある旧城下町地区である.江戸期の商人町や職人町に起源があり,川越大火を機に建造された蔵造りの街並みが残っている.かつては商業の中心地であったが,現在では,蔵造りによる観光空間へ変容し,観光関連産業の店舗が集積する地区となっている.

第2は,中心市街地の南部にあたる鉄道駅周辺部である.川越市内には複数の鉄道駅があり,それらの周辺に商業集積がみられる.交通の結節点にあたり,通勤・通学客や観光客の流動が多く,駅ビルや駅付近の商店街が発達している.この地区は,今日における川越市の商業中心地である.

第3は,中心市街地の外延部である.国道沿いにはロードサイド型のチェーン店が多く立地するほか,住宅地付近には食品スーパーなどが立地している.近年には,新たな宅地開発が進む地区において,複合的な商業施設が開業するなど,徐々に商業機能が高まりつつある.

以上をふまえると,大都市圏の郊外のうち,比較的中心性の高い地域では,鉄道交通の利用者が多いことから,中心市街地は衰退しづらいこと,周辺部では自動車を利用したロードサイド型の店舗が立地しており,発展を続けていることを確認できる.また,このほかに,歴史的な建造物など,観光資源がある場合には,観光客を対象とする商業空間が,上述の商業空間と併存することを確認した.

抄録全体を表示

-

大和 広明, 栗林 正俊, 浜田 崇, 榊原 保志

セッションID: P212

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1 はじめに

内陸盆地に位置する長野市は人口約38万人の中都市であり,夜間を中心にヒートアイランド現象が見られ,郊外の接地逆転強度が大きいほど,ヒートアイランド強度は大きくなることが指摘されているが(榊原ほか,1998),ヒートアイランド強度の時間変化については良くわかっていない.一方で,長野市の中心部には山風が吹き込むことが指摘されており,夏には市街地の気温の低減効果があるとされる(浜田,2001).しかし,この効果とヒートアイランド強度の関係も不明瞭である.そこで,本発表では長野市においてヒートアイランド強度の時間変化を明らかにすることを目的とし,加えて郊外の接地逆転と山風がヒートアイランド強度に与える影響について考察した.

2 方法

2017年10月から2018年3月の日から,長野地方気象台において18時から翌06時の平均風速が2m/s未満かつ降水量0mm以下(0.0mmを含む)かつ雲量の平均(21時と03時)が5以下の日の45日間を解析対象とした.ヒートアイランド強度の算出地点は,都市が長野駅善光寺口,郊外が都市から6kmほど西にある住宅地と農地が広がる場所の芝生広場である.双方とも設置高度は2.5m,シェルター,温度計はOnset社製のHOBOを使用した.10分ごとに観測し,30分移動平均値を使用した.郊外の接地逆転は,郊外の芝生広場に隣接する10階建てのマンションの屋上の避雷針(対地高度約40m)にシェルター,温度計は地上のものと同じものを使用した.

3 結果

ヒートアイランド強度の時間変化は,対象日の平均では日没前後に急激に拡大し,夜半過ぎから横ばいになる時間変化が見られたが,個々の事例をみると,雲量が0に近い時には日没後数時間以降に都市で気温の変動(急減少,急上昇)が大きく,それに伴いヒートアイランド強度の変動も大きくなっていた(郊外では気温変動が小さい).これは,山風の吹走による影響であると考えられる.そのため,ヒートアイランド強度が最大になる時間は事例によって様々であった.

夜間の郊外の接地逆転強度とヒートアイランド強度の関係をみると,郊外の逆転強度が大きいほどヒートアイランド強度が大きい関係が見られ,これは先行研究の結果と整合的であった.しかし,都市での気温変動が大きいため,同じ逆転強度でもヒートアイランド強度が±1℃程度のばらつきが見られた.

抄録全体を表示

-

山内 啓之, 小口 高, 早川 裕弌, 小倉 拓郎, 羽田 康孝, 宋 佳麗

セッションID: 726

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1990年代から現在にかけて、高等学校の地理教育の充実を目的に、GISやGISで作成した地図を授業へ導入するための検討や取り組みやが行われてきた。GISを活用した授業の実践事例は年々増加しており、それらは学会発表や学術論文などを通じて数多く報告されている。また、2022年に高等学校の教育課程において新設される「地理総合」や「地理探求」でも、GISが地図とともに生徒の地理的な見方や考え方を育成するためツールとして位置づけられており、GISへの期待度が高いことがうかがえる。一方で、高校の地理教育においてGISを活用できる人材が不足していることや、大学の教員養成課程においてGISの授業の質と量が十分でないことが指摘されており、現役の教員のGIS活用力の育成の支援や、教員養成課程のGIS教育の充実等が求められている。

そこで、演者らは高校の地理を担当する教員や大学の教員養成課程の授業を対象としたGISの実習用教材の整備と、それを効果的に教えるためのカリキュラム案について検討を行った。本研究によって開発する教材は、演者らが大学のGIS教育の充実を目的として整備した、GIS実習オープン教材を活用したものである。GIS実習オープン教材は、誰もが自由に無償で利用できるようにGitHubを用いてオンラインで公開している。利用者がページにアクセスすると、コース別に用意された教材の学習項目、実習例、学習順、課題等が表示される。今回新たに整備した教材は、GIS実習オープン教材を援用することにより、学習順で示される項目をクリックすると、その項目と対応する内容の教材が表示されるようになっている。一方で、PCの操作や、オンライン教材の扱いに慣れていない利用者がいることも想定されるため、学習項目と対応する一連の操作を動画としてまとめた教材も整備し、YouTubeを利用して公開を行った。利用者は、テキストを読み込みながら学習を進める形式と、動画を用いて必要な部分のみを短時間で学習する形式を選定して実習することができる。

学習項目は、実習の順番を定めたカリキュラム案として整備した。本カリキュラム案は、第1回~第15回分の授業で構成される。第1回では、GIS操作入門、データの解説、地図のレイアウトといった基礎的な内容を扱う。第2回以降は、教員養成系の大学ではGISの授業にさける時間が限られてしまうことや、自主学習の時間を確保しづらい教員もいることから、それぞれが2~3回分の授業で完結するような短期間で学べるものとし、学習の状況に応じて組み合わせて利用できるようにした。

学習する内容は、高等学校の地理の授業でのGISの活用や、GISで作成した地図を用いて授業を行うことを想定し、いくつかのテーマをもつ学習コースとして区分した。本研究によって整備したコースは、GISの基本概念とQGIS入門、日本や世界の統計データの可視化、地形と土地利用のオーバーレイ分析、衛星画像を用いた環境変化の可視化、身近な地域のフィールドワークのためのGIS活用とデータ取得、防災教育で利用できる簡易Web地図の作成の6つである。

今後は、本教材を用いた教員や大学生向けのGIS講習会の開催や、現役教員を対象としたアンケート調査等を行い、より多くの高校教員や教員志望の学生が利用しやすい教材になるように改良を重ねる予定である。

抄録全体を表示

-

渡来 靖, 鈴木 信康

セッションID: 522

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1.はじめに東海から南関東にかけての太平洋沿岸域では,主として冬の季節風吹走時に収束線が形成され,形成域によって「房総不連続線」や「駿河湾収束線」などと呼ばれる.収束線はしばしば積雲列を伴い,風や天候の急変をもたらす.河村(1966)では,中部日本における約600地点の地上気象観測データをもとに冬の地上風系を調べ,地上風の流線は主として4種類に型分けされることを示した.また,それぞれの型において太平洋岸での収束線の形成域が異なることが示された.しかし,データが陸上に限られているため主に海上である収束線の形成域が不正確である可能性があることや,調査期間が5年間で気候学的特徴を示すには不十分であることなどの問題点が考えられる.そこで本研究では,高分解能な長期データを用いて寒候期に東海~関東南岸域で形成される収束線の出現域の特徴や出現頻度について調査した.

2.データおよび解析手法 本研究では,JRA-55領域ダウンスケーリング(DSJRA-55)データを用いた(Kayaba

et al. 2016).DSJRA-55とは,JRA-55(気象庁55年長期再解析)データを初期値として,気象庁現業メソ数値予報モデル(MSM)により水平分解能5 km格子にダウンスケーリングされたデータであり,日本周辺のメソスケール現象の気候特性を把握するために有用である.ただし,DSJRA-55データは計算時のスピンアップの影響等により,MSMの6~12時間予報程度の誤差を含む.解析期間は1992/93年から2011/12年の寒候期(10~3月)20年間とした.

収束線の出現頻度を調べるにあたり,DSJRA-55の地上10 m風速データを用いて次の発散値Dを求め,D<-1.0×10

-4 s

-1 を強い収束域と定義して調査した.また,850 hPa等圧面高度における地衡風は,輪島,館野,八丈島における850 hPaジオポテンシャル高度のゾンデ観測値から平面近似法によって水平勾配を求めることで算出した.

3.結果 強い収束の月平均出現頻度を調べると,12~3月にかけて遠州灘~房総半島の沖合で5%を超える出現頻度の領域が広がり,出現頻度の高い領域が外洋に向かって南東方向に延びており,収束線が頻出していることが示唆される.特に,伊豆半島付近から南東方向に高頻出の中心軸が延びており,1,2月には約10%に達している.上空850 hPa面での地衡風向別の出現頻度を見ると,西北西~北西風のときには房総半島南部から東南東に延びる領域で高く,北北西風では伊豆半島から南東に延びる領域で高く,北風では駿河湾から南に伸びる領域で高いというように,上空の地衡風向により収束線の出現域が変化する傾向が示された.地衡風向別の地上風流線合成図をもとに確認すると,河村(1966)のⅠ型は西北西風の場合,Ⅱ型は北西風,Ⅲ型は北北西風,Ⅳ型は北風におよそ相当しており,各型の出現頻度は河村(1966)に比べて,Ⅰ,Ⅱ型が多くⅢ,Ⅳ型が少ない傾向が見られた.収束域の出現頻度は,上空の地衡風向が北西風の場合が最も多かった(全体の約2.8%).地衡風向が北風の際には高い割合で駿河湾から延びる収束線が形成されるが,北風事例が少ないため,北風時の収束域出現頻度は全体の約0.3%であった.

抄録全体を表示

-

内藤 健裕, 橋本 雄一

セッションID: 215

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

本研究は,北海道釧路市を事例に,積雪寒冷都市における津波災害時避難困難地域を画定し,2015年国勢調査により避難困難人口を明らかにした。分析の結果,津波避難計画には課題が存在し,特に積雪期には大きな避難困難人口が存在することが明らかになった。

抄録全体を表示

-

神居 幸恵

セッションID: P214

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1.はじめに

本研究では,オウトウ収量とそれに影響を与える気象要素との関係性を明らかにすることを目的としている.オウトウの収量に影響する被害のうち,気象と関係するものとして凍霜害,結実不良,実割れが挙げられる.神居・森島(2017)による山形県東根市を対象にしたオウトウの収量とそれに影響すると考えられる気候要素との比較から,開花期間の低温と降雨がミツバチの訪花活動を介して結実不良を引き起こし,それが出荷量に最も大きく影響することが示唆された.しかし,山形県東根市を対象に行ったこの研究の対象期間は,資料の関係上過去10年と短い.そこで,開花期間の天候と収量の関係をより長期にわたり検証するため神居・森島(2018)では同様の調査を山形盆地で行った.その結果,過去10年においては東根市と同様の関係性がみられることが明らかになった.しかし,過去40年でみると訪花活動時間と収量との間に有意な関係性は認められなかった.

このことは,オウトウの収量に影響を与える要素を気象だけでなく,栽培技術の進歩や主要栽培品種の変化なども考慮して調査する必要があることを示す.そこで,農家へのヒアリング調査を行い,その結果とこれまでの研究結果をもとに考察していく.

2.ヒアリング調査の概要

これまでの研究結果を踏まえ,山形盆地内でオウトウを栽培する2軒の農家(農家A,農家B)へのヒアリング調査を行った.調査項目は,栽培方法,栽培品種とその変化,販売方法,セイヨウミツバチの活用,凍霜害と実割れ被害への対策などである.

3.結果と考察

栽培方法に関しては2つの農家に大きな違いは無かった.栽培品種については,両農家とも佐藤錦が中心で,次いで紅秀峰,受粉樹としてナポレオンが栽培されていた.農家Aはこれに加え,紅さやかを栽培していた.凍霜害ヘの対策はどちらの農家も現在は行っていなかった.この理由を,摘果を行い実の数を調整するため,多少の被害であれば収量に影響しないためとしている.実割れの対策についてはA,Bともに雨よけハウスを使用していた.このことから,収量に対する実割れや凍霜害の影響は小さいと考えられ,これは神居・森島(2017)が前提としている条件を示すものである.逆に,雨よけハウス導入前や凍霜害の対策をしていた時代においては,これらの被害が収量に与える影響は現在より大きかったと推測される.セイヨウミツバチに関しては,農家Aは使用していたが,農家Bは10年ほど前から使用していなかった.この理由として,高齢となり,人手も不足しているため,収穫しきれないほどの結実は必要ないことを挙げている.これまでの研究ではすべての農家がミツバチを利用していることを前提にしていた.ミツバチを用いない農家の存在が,訪花活動時間と収量の関係性にどのように影響するのか考慮する必要がある.

販売方法はA・BともにJAへの出荷のほか出荷統計には集計されない贈答用としての出荷があった.農家Aに関しては収穫量の5割を贈答用が占めている.また,人手不足のため,両農家とも収穫に時期のみアルバイトを雇っていることがわかった.農家Aはオウトウのハウス栽培や花き栽培も行っており,農家AとBの間に,農業に対する積極性の差を感じた.

栽培技術や栽培品種の変化や,農家の高齢化,人手不足などの人間活動の変化などがヒアリング調査で明らかになった.オウトウ栽培におけるこのような時代背景の違いに伴い,収量と訪花活動の関係性も変化し,また,違う要因が収量に大きく影響することも考えられる.今後は,アンケートやヒアリング,資料を用いた調査を行い,人文的な側面からオウトウの収量の変化を分析し,その上で,気候の影響を考察していく.

抄録全体を表示

-

兵庫県篠山市の経験

川口 夏希

セッションID: S505

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1.ジェントリフィケーションと「ルーラル」ジェントリフィケーション ジェントリフィケーションは従来,大都市内部のインナーシティで生起する,極めて都市的な現象として理解されてきたと言えよう.産業構造の転換の中で衰退したかつての工業地域が再価値付与され,地区の景観および居住者の社会階層の変化,低所得者層やマイノリティといった旧住民の立退きが引き起こされるという現象である.

ジェントリフィケーションをめぐっては,ニール・スミスの議論に代表される,地代格差によって利潤を得ようとする資本の動きや,ポストフォーディズム期の社会集団と嗜好性の変化といった,様々な論点から議論が蓄積されてきたが,そこに共通しているのは,インナーシティという大都市内部の衰退した(価値が損なわれた)空間に対する価値の再付与をめぐった諸力のせめぎ合いであるという点であろう.

しかしながら近年,インナーシティだけではなく,都市とは大きく背景の異なる「ルーラル」エリアにおいてもジェントリフィケーションが生起することが提起されている.このルーラル・ジェントリフィケーションと呼ばれる現象を,どのように理解すればよいのであろうか.ルーラルな空間への価値の再付与はどのようにして起こっているのであろうか.どのような社会経済的背景において,誰によって,何が価値付けられるのであろうか.そして,その過程において,どのようにジェントリフィケーションへと帰結していくのか,明らかにする必要がある.

2.「豊穣化」による可能性とジェントリフィケーション 「価値の再付与」をめぐっては,市場経済自体の変化に目を向けることが重要である.現在,とりわけ先進諸国では,企業は過去の物語を内包する,「すでにあるもの」の価値の再付与によって利潤を得る傾向にある.フランスの社会学者であるボルタンスキーとエスケールによって「豊穣化の経済」として近年論じられるものである.その議論の中で強調されるのは,豊穣化の経済において,歴史的な地区,アート・文化によって意味づけをされた場所が豊穣化されるという点である.加えて,その豊穣化のプロセスは,衰退した地域(たとえば,脱工業化によって衰退した工業地域)に「再生」の可能性を与える一方で,ジェントリフィケーションのリスクをも併せ持つことが指摘されている.地域のコモンズの生産なのか,あるいは,ジェントリフィケーシォンの生起なのか,価値の再付与が有する両義性の指摘であるとも換言できよう.

3.兵庫県篠山市の経験 以上のような問題意識を踏まえて,本報告では,兵庫県篠山市で行われている地域再生に向けた取り組みを事例として取り上げる.篠山市は,大阪市,神戸市,京都市から約50kmに位置する人口4万人強の小都市である.近年,日本においても,歴史的な街区や建造物のリノベーションが注目を集め,農村部への若年層の移住が増加する中,篠山市もまた,若年層の移住と古民家のリノベーションやコンバージョンが顕著な地域である.

他方で,人口減少,高齢化,空き家問題,限界集落といった日本の地方都市に共通する深刻な問題を抱えながら,地域に残る歴史的景観や古民家,里山での生活の価値を見直し,地域再生へとつなげようとする政策や取り組みが実践されている.

篠山市の事例を通じて,価値の再付与(豊穣化)がルーラルな地域に再生をもたらすのか,それともジェントリフケーションへと帰結してしまうのか,検討したい.

抄録全体を表示

-

奈良県十津川村の大字出谷の事例を中心に

河本 大地

セッションID: 723

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

Ⅰ.研究の目的と背景

本研究の目的は,都市部から離れた山間地域における学校教育がどのように変化してきたのかを,具体的事例から明らかにし,今後の社会構築に活かすことである。

日本の陸地面積の3分の2は森林に覆われており,広大で奥深い山間地域が広がっている。また,島国である日本には,離島も数多く存在する。その中でも,「交通条件及び自然的,経済的,文化的諸条件に恵まれない山間地,離島その他の地域に所在する公立の小学校,中学校」等は「へき地学校」として,1954年に制定された「へき地教育振興法」の対象となっている。これは,教員の確保,施設・設備の整備,学習の指導方法等に多くの困難な条件を背負っているためとされる。しかし,こうした学校も統廃合が進み減少している。また,へき地学校の所在する地域の多くは,著しい人口減少や少子高齢化,周縁化,農地や森林の荒廃,獣害の増加,産業や公共交通機関の縮退,誇りの欠如などの地域課題を抱えており,調査には緊急を要する。

こうした地域の教育について今記録しておくことは,今後の地域理解や教材開発に資する。日本全体の人口急減・高齢社会化が進む中,それらの先駆けであり,かつ広大な面積を占める「へき地」と呼ばれる地域の在り方を,教育に注目して検討することにも意義がある。

Ⅱ.研究対象地域と研究方法

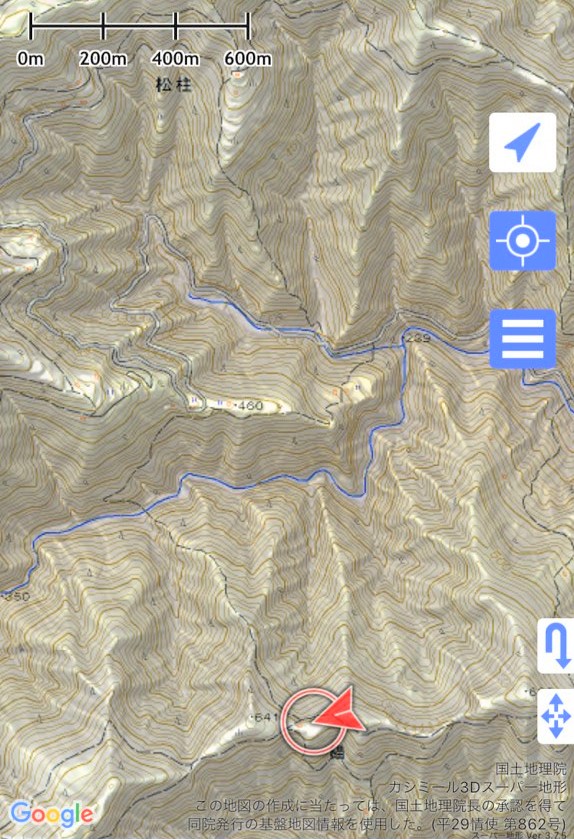

研究対象地域は,奈良県吉野郡十津川村の南西部に位置する大字出谷(約27㎢)とその周辺である。急峻な地形に山間集落の点在するこの大字の中央部に,1875(明治8)年に出谷小学校が設置された(1947~64年には第六中学校出谷分校を併置)。図1から,学校が尾根上に位置し各集落と徒歩道でつながっていたことがわかる。出谷小は1969年に上湯川小と統合され,大字出谷の南部に西川第二小学校が設置された(初年度は名目統合)。ただし大字出谷の北部にあたる松柱地区は西川第一小の校区とされた。西川第二小は平谷小・西川第一小と統合され,2017年に十津川第二小学校が大字平谷に設置された。

本研究では,まず日本全体のへき地教育の経緯と考え方を概観すべく,全国へき地教育研究連盟の研究推進計画や,へき地教育に関係する国の施策などの資料を整理した。これに,十津川村の学校史や学校経営案などの文献を照合した。また,2018年5月および7月に上記の学校の経験者(過去および現在の教職員や児童・生徒)に面会し,新旧の校地や通学路を訪問・踏査しつつ聞き取りをおこなった。詳細は発表時に述べる。

*本研究は,十津川村史編纂事業の一環として,十津川村教育委員会のご協力を得て実施した。

抄録全体を表示

-

中島 虹, 高橋 日出男, 常松 展充

セッションID: 516

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

電子付録

安定成層中では重力を復元力とした重力波が生じる.安定成層が形成されやすい晴天弱風夜間には,数十分の周期を持つ気温や風の変動が観測されている (例えば横山ほか 1981).これらの多くは1地点や数100 m以内の数地点での観測が多く,多数の観測点から面的にとらえた解析は限られる.そこで,本研究では東京都内における風や気温の変動の特徴を面的に示すことを目的とする.

2016年11月16日から2017年3月1日まで郊外の安定度を把握する為にスカイタワー西東京(ST;10, 20, 40, 90, 125 m)において気温を10分間隔で独自に観測した.観測期間中の大気汚染常時監視測定局の一般局45地点の1分値および東京管区気象台東京地上気象観測所(以下北の丸)の10分値の気温・風向・風速を使用した.都心の安定度を把握するため,東京タワー(TT)の高度別気温(4, 64, 103, 169, 205, 250 m)を中島ほか(2018)と同様の方法で補正して使用した.また,事例抽出のために北の丸の風速,降水量,雲量の時別値を使用した.観測期間のうち,晴天弱風事例として北の丸において18時から翌日8時までの積算降水量が0.0 mm以下かつ同時間帯における平均風速が2.7 m s

-1 以下かつ18,21,03,06時の平均雲量が2以下となる18事例を抽出し,8事例で風向の周期的な変動がみられた.本研究では変動が特に明瞭であった2017年1月11~12日を主に対象とする.

(a)中野区若宮,(b)渋谷区宇田川町における風速 (WS),風向 (WD),61分平均からの気温偏差 (T’) の時間変化を図1に示す.中野区若宮では22時までは風速3 m s

-1 以上の北寄りの風が卓越したが,22時から翌2時までWD,WS,T’ともに周期的に変動した.変動の周期性をウェーブレット解析により調べた結果,20~50分の卓越周期が示された.この周期はSTにおける鉛直温位分布から算出されるブラント・ヴァイサラ振動の周期の5~10倍であり,この比は横山ほか (1981) とも整合的であった.変動の時間中はWSとT’に正相関がみられた.一方で渋谷区宇田川町においては2時まで北風が継続し,風向の変動はみられなかった.2時以降は風向が南西に変化した.

風の変動の地域性を把握する為に,府中から練馬にかけての東西方向の6地点と北の丸における風の時間変化および20~60分のバンドパスフィルターを施した南北風速成分(V’)を図2に示す.22時以降,各地点で風向が周期的に変動した.ただし,渋谷区以東の都心部では変動が不明瞭であった.変動が不明瞭となる境界は都区部西部の水平気温傾度が大きい地域(気温急変域)と一致した.

風向変動は北寄りの風と西寄りの風が収束した際に,西寄りの風の強い安定層内に発生した重力波と考えられた.都心(TT)の安定度は小さいことから,西寄りの風の強い安定層を東進した内部重力波が,気温急変域の都心側では拡散されて風向変動が不明瞭となったと考えられる.

抄録全体を表示

-

土木技術者の流動性と開発思想

大谷 真樹

セッションID: P107

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

植民地の開発・経営において、インフラストラクチャー事業は、重要な要素である。しかし、鉄道や都市計画など、日本統治期の朝鮮における他のインフラストラクチャー事業に対する研究が盛んな一方、河川に関する研究は限定的であった。これは、河川事業が治水、灌漑、電源開発など多方面に渡り、研究も断片的であったことが考えられる。

本発表では、河川の持つ自然資源という側面と、河川事業の植民地的性格、そこに携わった土木技術者の流動性と開発思想に着目し、日本統治期の朝鮮における植民地開発を、河川事業の展開という観点から明らかにする。

抄録全体を表示

-

南埜 猛, 阪上 弘彬, 𠮷水 裕也, 安永 虎吉, 松岡 茉奈, 森 清成, 小林 毅郎, 石井 瑛之

セッションID: P123

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1.はじめに本研究は,2017・18年に告示された次期学習指導要領を前提としたESD実践の検討を目的とし,ESDの授業プランをPDCAサイクル適用により開発・構築するものである。Plan段階の検討については,2018年度地理科学学会春季学術大会で報告した。今回の発表では,Plan段階で得られた知見を踏まえ,Do段階として小学校社会科授業プランの検討過程と授業実践の様子を報告する。

2.プロジェクトWETと「Discover a Watershed」の検討 プロジェクトWETは,アメリカのNPOで体験型の水教育プログラムに取り組んでいる組織である。日本においては,河川財団が2003年よりその使用権を得て,プロジェクトWETジャパンとして活動している。その活動の中に,「Discover a Watershed」の学習活動がある。アメリカでは,コロラド川を事例として学習活動マニュアルが作成された。プロジェクトWETジャパンはそれを基にして木曽川版を作成している。その『木曽川流域版ガイドブック』には,12の学習活動がアクティビティとして示されている。このガイドブックの特徴は,現行の学習指導要領との関連が示されている点である。具体的には,12のアクティビティが各校種・教科・学年のどの単元で実施可能かが示されている。

木曽川流域の事例を,報告者らが取り組んでいる加古川流域の事例に置き換えることができるかどうかを検討した結果,すべてのアクティビティで加古川版が可能であると判断された。そこで,「木曽川のできごと・今,昔」と「木曽川の水配分」の2つのアクティビティをとりあげ,さらに詳細な検討を加えることにした。今回の報告では,そのうち「木曽川のできごと・今,昔」の検討を報告する。

3.アクティビティ「木曽川のできごと・今,昔」の検討 「木曽川のできごと・今,昔」は,木曽川流域における水にまつわる歴史的な出来事を時代順に並べ,木曽川の流域の歴史について学ぶアクティビティである。対象学年は小学校高学年から高校生であり,社会系教科での実施を想定して立案されている。アクティビティにおける教材は「イントロ用カード」1項目と木曽川流域での様々な事象を示した「木曽川の出来事・今,昔カード」16項目(水利用,治水,事件3つのテーマが設定されており,それぞれ9,4,3項目)である。各項目は4枚のカードで構成される。項目を説明する一文が4つに分割され,4枚のカードに分けて記されている。またそれら4枚には同じ写真や図が加えられている。都合,イントロ用カードを含め17項目×4枚の計68枚のカードが用意されている。

4.「加古川のできごと・今,昔」とESD の視点 「木曽川のできごと・今,昔」で示された水利用,治水,事件の事象については,加古川においても,同様の項目設定は容易である。したがって,加古川版の作成にあたっては,どのような項目を設定するかとどのような説明の文を作成するかが課題となる。木曽川版の各項目の文は,少ないもので58文字,多いもので108文字であり,平均文字数は79.8文字であった。また1カードあたりでの平均文字数は19.4文字である。4分割された文については,1枚目に年の情報が示されるなどの傾向はみられるものの,それ以外には特に目立った共通性はみいだせなかった。加古川版の教材開発においては,5W1Hなどを意識し,1枚目から4枚目の順番毎のカードの位置づけをより明確にし,文と文の分割を検討する。また木曽川版では時代順という点は示されているが,時代としては近世の項目が多い。加古川版では時系列にも配慮し,時代区分(古代~現代)毎に数を揃えるなどの工夫を加える。

また流域の出来事の項目を統合・総合的に思考すること,過去から現在までの水利用,治水の考察を通じて持続可能性を前提とした加古川流域の将来を志向することなどのESDの視点を踏まえて,ESDに関するコンピテンシーの育成を目指す。今回は小学校での実践を行うが,小・中・高学校での社会系教科の学習における位置づけについても配慮する。

これらの視点を取り入れて,具体的な教材開発を行い,2018年9月に「加古川のできごと・今,昔」の授業実践を兵庫教育大学附属小学校で実施する計画である。当日のポスター発表ではその様子と評価を含めて発表する予定である。

(本研究は,平成30年度兵庫県委託「加古川流域の水文化の交流・連携と継承に関する調査研究」(研究代表者:南埜 猛)による研究成果の一部である)

抄録全体を表示

-

パラダイムシフトがおきる

宮城 豊彦, 内山 庄一郎, 柳澤 英明, 馬場 繁幸, 渡辺 信, 吉田 璃奈

セッションID: 616

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

熱帯の不思議な森と言われ、興味・研究の対象だったマングローブ林の研究が格段に新展開を迎えようとしている。ここでは、その現状と展開の小さな一例としての年輪解析の試みについて報告する。

抄録全体を表示

-

伊賀 聖屋

セッションID: 313

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1.研究の背景

現代の食の世界は,工業化やグローバル化を背景として,より一層多様な生産空間から構成されるようになっている(=食の世界の異質化).このような中,近年は屋内型生産施設のような超集約的な食料の生産空間が出現し,社会的にも政策的にも注目を集めるようになっている.超集約的な食料生産空間では,生産のあらゆる局面に科学技術が取り込まれ,人間,科学技術,自然物が複雑な関係を構築している.ここで本研究が注目したいのは,「人間,科学技術,自然物が互いに絡み合う中で,人間の食料生産に関わる実践がいかに導き出されて,具体的な生産の空間が編み出されていくのか」という点である.このような食料生産空間の生成をめぐる疑問を明らかにすることは,食の世界における異質化メカニズムを理解するための一助となろう.

2.研究の視点と目的

では,実際に食料生産空間の生成をどのように解釈したらよいだろうか.ここで重要な示唆を与えてくれるのが,科学技術社会論(STS)に端を発し,1990年代以降の「食料の地理学」(とりわけ,ジョナサン・マードックらのフードネットワーク研究)にも影響を与えたアクターネットワーク理論(Actor Network Theory, ANT)の存在論的な立場であろう.ANTにおいては,世界は行為遂行的なものとして捉えられる.すなわち,単一的な所与の現実ではなく,何らかの実践を通じて形作られる多様なものとして描かれる(Mol 1999; 2002).また,そのような実践を可能とする人間の行為主体性は,人間と非―人間の結びつきから生じる分散的な効果として捉えられる(Bosco 2015; Muller 2015; Muller and Schurr 2016).つまり,それは脱中心化されたものであり,人間などの特定のアクターに内在するものではない(Whatmore 1999).ANTは,社会―物質的なものの重要性を強調し,人間の実践がいかに人間的要素と非―人間的要素から組み立てられていくのかに関心を寄せる.

このようなANTの立場からすると,食料の生産空間は,異種混交(すなわち,人間と非―人間)のネットワークに位置する諸アクターの間で紡がれていく関係的達成であり,その形態はネットワークそのものの形態により特徴づけられることとなる(Whatmore 1998; Murdoch 2006; Watts and Scales 2015; 伊賀 2017).したがって,食料生産空間の生成を理解するためには,人間と非―人間がネットワークへと動員される過程に着目しつつ,その各局面で生じる人間の行為主体性がいかに生産空間の生成と関わっているのかを問う必要がある.食料の生産に関わる人間を孤立的に捉えるのではなく,非―人間を含めた他アクターとの関係の中で捉えることが重要となる.

以上を踏まえ本研究では,ネットワークにおける人間と非―人間の関係に着目しながら,集約的な食料生産の空間が生成されるメカニズムを検討する.その際,食料生産に関わる諸アクターが動員されネットワークが安定化していく過程と,その過程を通じて生み出されていく人間アクターの行為主体性を重点的に考察することにしたい.

3.研究の対象

超集約的な食料生産の空間の例として取り上げるのは,新潟県妙高市に位置する屋内型エビ生産システム(Indoor Shrimp Production System, ISPS)である.ISPSは,屋内の閉鎖型施設でエビを高密度に生産する陸上養殖のシステムである(ワイルダー・野原 2017).2000年代初頭に,陸上養殖プラント製造企業I社(東京都)が国際農林水産業研究センター(JIRCAS),水産総合研究センター養殖研究所(現 水産研究・教育機構)らと共同開発(産官連携の開発プロジェクト)に取り組み,2007年4月から同システムを用いたエビ生産を開始した.現在は,妙高市のプラントに加えモンゴルでもISPSが運用されている.また,近年のアジア地域におけるエビの病気の流行を背景として,ISPSの導入を検討している地域も増えつつある.

ISPSの開発には,東南アジアにおける従来型のエビ生産システム(とりわけ,集約型の生産システム)の存在が大きく関わっている.そこで本研究では,まずインドネシア(東ジャワ州,南スラウェシ州,アチェ州,ジョグジャカルタ特別州)における従来型のエビ生産システムとの比較を通じて,ISPSの構造的な特質を明らかにする.次いで,ISPSが生み出されたプロセスを,その開発・運用に関わる人間と非―人間(技術,機械,自然物)のネットワークに着目しながら考察する.これらの作業を通じて超集約的な食料の生産空間が生み出されるメカニズムについて考えたい.

抄録全体を表示

-

―『江戸買物独案内』と歴史GISによる-

洪 明真

セッションID: 811

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1.研究背景と目的

本研究では、江戸全域にわたる商店が記されており、高い広告性を持つ『江戸買物独案内』に着目した。文政7年に大坂の中川芳山堂が出版した『江戸買物独案内』は、上・下・飲食之部の3冊に構成され、江戸全域の商店の屋号、業種、商人名、所在地が記されている。『江戸買物独案内』は、何らかの理由で諸国から江戸へ来る人、あるいは、江戸で生活しており地理的認識が欠けている人達のために刊行された買物案内書である(花咲、1972)。 山室(2015)の研究では、『江戸買物独案内』の商店について経済学的な観点から考察しており、商品流通の側面から商店を全域型・都心型・特化型と分類している。しかし、商店の立地分布による空間的な分析は行われていない。したがって、本研究では、『江戸買物独案内』による商業空間の可視化に着目した。『江戸買物独案内』のなかで最も情報が多い日本橋地域を取り上げ、復原地図の作成を目的とする。

2.研究方法

『江戸買物独案内』から町目別の商店数と業種構成を集計したExcel表データをArcGIS上で属性結合するため、過去と現在における日本橋地域の空間データを一致させた重ね地図、即ち、復原地図を作成する。そのため、過去の日本橋地域のベースマップを確保することが第一に重要である。しかし、地理的変化が大きかった日本橋地域の場合、現在まで作成された江戸日本橋地域の地図は、約70~85%の地割が反映されている。そこで、当時の地理的情報が充実に反映されている『江戸切絵図』の「日本橋北内神田浜町絵図」・「築地八町堀日本橋南絵図」をベースマップとする(図1)。ArcGIS上で無数のコントロールポイントを設定し、ジオリファレンス機能を行い重ねの地図のずれを最小限にする。

抄録全体を表示

-

水内 俊雄

セッションID: S105

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1. 事業の背景

和歌山県では、平成28年9月に「和歌山県データ利活用推進プラン」を策定し、統計的思考やエビデンスに基づく行政を推進していくため、和歌山県が抱える具体的な課題に対し、データを利活用した高度な現状分析を実施し、得られた新たな知見を県の施策に反映するというものであった。この一環として、平成29年度和歌山県データを利活用した公募型研究事業が打ち出され、本学はこの事業に応募し、応募5件の中からもっともすぐれた提案として採択された。平成30年度までの2か年事業となった。

2.事業概要

提案研究名は、「小地域人口推計に基づく人口縮減地域での集落再編と賦活力ある地域拠点摘出」であり、大阪市立大学の水内俊雄(地理学)を代表として、木村義成(GIS研究)、水上啓吾(財政学)、林久義、澤田弥生(いずれも申請時は、地域連携センター)、山神達也(和歌山大学、地理学)、熊谷美香(申請時は和歌山県立医科大学、GIS研究)でプロジェクトチームを編成した。そして以下のようなアウトカムが得られるべく、事業は構成された。

和歌山県の人口減少への危機感は高いが,依拠する人口推計方法を改善し,①より小地域の統計に基づき,人口減少のアラートの強弱をあぶりだすこと。②賦活力のある小地域の人口推移のパフォーマンスを検証し,新たな地域の将来シナリオを練る判断材料を提供すること。③小地域のシミュレーションより得られる縮減小地域群で予想される効果的な集落再編成のコストパフォーマンスを推計すること。④こうした情報インテリジェンスの強化を共有し,政策支援の基盤となる地理情報統括プラットフォームを形成することが,本研究の目的として設定された。

4つの調査チームが構成された。①の大元となる人口推計における<小地域やメッシュデータに基づく<GIS・人口推計チーム>、②の<地域賦活事業の検証と提案チーム>,一方で,①で抽出した人口縮減の小地域連坦エリアにおける集落再編成のコスト推計を,③の<集落再編成とコスト推計分析チーム>で行い,数値に基づく施策意思決定の判断材料を提供する。そして①~③のアウトカムを蓄積しつつ,情報インテリジェンスの強化にもとづく,④地理情報統括プラットフォーム形成チームである。

3.分析手法

階層的な地理的分析単位のもとに地理情報を集計することを、本研究の第一の主眼とした。下記の5層での分析は、前例をほとんど見ることがなく、和歌山県としてこうしたデータベースを保有、更新しゆくことは、エビデンスベースの政策形成EBPM推進に当たって、アドバンテージとなる。

⑤平成合併期(和歌山県では30市町村)

④昭和合併期(和歌山県では50市町村)

③明治行政村(204から190?市町村)←小地域統計の集計 open

②大字レベル=江戸期藩政村 ←小地域統計 open

①小字レベルほか ←統計区or調査区統計 申請

⑤のレベルについては、今回の分析対象とはしなかった。④のレベルについては、和歌山県及び県下50の旧市町村(平成の大合併前)の人口の推移が1960年から精査され,年齢階級別人口構成とコーホート分析の結果が図化された。

②のレベルについては、オープンにされている小地域統計を加工する必要があり、この作業は今回の調査における重要な基礎作業となった。1995年以降は小地域毎にまとめられているので、③の明治行政村への読み替えは、合併編入の確認という労力は要するが、1990年以前の小地域データが用意されていないことに比すれば、手間暇はさほどではない。1990年、1985年、1980年は、①のレベルの調査区毎の膨大な個人データセットとなり、さらに1975年、1970年、1965年は紙媒体での調査区別集計データが、統計局に申請により使用できるという状況であった。各年度ごとの①にあたる調査区別地図は、統計局に紙媒体として保管され、コピーにて利用できる。したがって①から③レベルでの統計は、原理的には1965年から5年毎に変数構成の違いはあれ、復元可能ではあるが、膨大な時間と労力のかかる作業となることが確認された。従ってこの研究事業では、サンプル地域を選んでの、1965年から2015年までの人口動態を明らかにすることにした。

4.アウトカム

当日は、下記の章立ての中でも、特に第3章の成果についてGIS地図をもとにしながら、紹介したい。

第1章 本報告書の目的と分析手法の特徴

第2章 和歌山県及び県下旧市町村の人口の推移:GIS・人口推計分析

第3章 各地理的単位に基づく人口動態と分析対象地域の人口動態の特徴

第4章 集落再編成とコスト推計分析

第5章 地理情報統括プラットフォームの構築

なおこの成果は、プロジェクトメンバーの共同作業で生まれたものであり、水内が代表してその成果を発表していることを付しておく。

抄録全体を表示

-

後藤 健介, Panditharatne N. G. S.

セッションID: P112

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

1. はじめに

スリランカでは、住所は各家庭が有しているものの、どの家族がどこにすんでいるかを示した、いわゆる住民分布図がないため、住民の居住特性を把握するのは困難である。そこで、本研究では、選挙人名簿から住民分布図を作製し、住民の年齢別居住特性を把握することを試みた。

スリランカの選挙権年齢は18歳以上であるため、選挙人名簿には18歳以上の者しか登録されておらず、この選挙人名簿から作成した住民分布図には、18歳以上の住民しか反映されていないが、調査研究などを実施するには貴重なデータとなり得る。

2. 研究方法

本研究では、試みとして、スリランカのカルタラ県ベルワラ地域を対象として、2つのGNエリア(Grama Niladhari地区)の選挙人名簿を入手して住民分布図の作製を行った。スリランカには9つの州(Province)の下に25の県(District)が行政区画として置かれ、さらにDSエリア(Divisional Secretary地区)、GNエリアが置かれている。対象とした2つのGNエリアでは、それぞれ665人、および1157人分の選挙人が登録されているものを用いた。選挙人名簿には、選挙人の名前、住所、国民ID、性別が家庭ごとに記載されている。なお、国民IDからは生まれた年を把握することができるため、年齢別の住民分布図を作製することが可能となる。

また、分布図を作製する場合、電子地図上に保存・管理することが望ましいため、住居の緯度・経度が必要となる。そのため、今回はGPS機能付きデジタルカメラを用いて、各家庭を戸別訪問し、選挙人名簿に登録されている人物が、選挙人名簿に記載されている住所に実際に居住しているかを確認し、許可を得たうえで住居の前で選挙人名簿にその住民が記載されている箇所を撮影した。このことで、選挙人が住んでいる住居の緯度・経度が記録され、住民の情報も記録されることになり、容易に選挙人名簿と住居の緯度・経度をリンクすることが可能となる。

3. おわりに

今回、これらの作業を現地で雇った補助員に実施させたが、大きな問題は生じず、容易に撮影、GPSデータの記録、選挙人名簿のリンクの一連の作業を行うことが出来た。勿論、タブレットPC等を用いて、電子地図上に直接住居をプロットし、種々の情報を入力していくことも、システムを作製すれば可能となるが、本研究では、現地の補助員でも簡単に実施できる方法として、今回の方法を試みた。

この方法では、最終的には表作成ソフトやデータベースソフト等を用いて、写真とのリンク作業を行う必要があるが、それでもGPS機能付きデジタルカメラやスマートフォンなどで容易に地図作成できたことは大きな成果であった。また選挙人名簿は更新されていくため、その都度、本研究で作製した住人分布図に反映させれば、住民の居住分布の変化傾向を知ることも可能となる。

今回、この住民分布図から年齢構成別の居住分布特性を把握することもできた。

なお、本研究は、2018年春季学術大会にて発表予定であったが、諸事情により急遽発表取りやめになったことから、今回発表することとなったことを付記しておく。

抄録全体を表示

-

ミクロ vs. マクロ、地理学への期待

中野 義勝

セッションID: S205

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

サンゴ礁生態系は熱帯に起源を持つ生物多様性に富む生態系として、同様に熱帯に発達する生態系である熱帯降雨林生態系とともにその保全の重要性が認識されている。日本・米・仏・豪と言った先進国もサンゴ礁を擁しており、これらの国々からの多くの基礎科学的知見によって学際的に理解が進むと共に、応用科学的には遺伝子資源の探索が進められるなど自然資源的価値も注目されている。

しかしながらサンゴ礁生態系は、世界的な気候変動の影響を受けて、劣化の一途をたどる生態系の一つでもある。気候変動に伴う海水温の上昇と変動を引き起こす二酸化炭素の海洋への溶込みによる海洋酸性化は、温度とpHという生命活動にとって重要な因子の異常として海洋生物全般に及ぶものだが、現在の水温変動の勢いは1998年以降サンゴの褐虫藻との共生機構に壊滅的な白化被害を及ぼしつつある。国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)がこのほど公表した特別報告書の素案では、現在のままでは2040年に地球の気温上昇が1.5 ℃に達し、今まで以上に対策にコストをかけなければさらに大きなリスクを負うことになるとしており、サンゴの白化被害が免れ得ない自然災害となったことをも意味している。

また、サンゴの世界的分布の中心とされるコーラルトライアングルは多数の人口を擁する東南アジア諸国に位置し、経済格差から生じる破壊的漁業の横行を始めとする無秩序な海域利用の危機に曝され、日本では経済発展にともない拡大する都市機能として多くのサンゴ礁海域が埋め立てなどによって破壊され、農業の生産性向上にともなう圃場整備と酪農を含む営農における技術進歩と業態変化は海域への負荷を増加させてきた。本来、これらの地域のサンゴ礁は歴史的に人間活動と密接に関わり合っており、活動による負荷を緩衝する伝統智を以てその持続性を管理されてきたが、急激な社会変化がこれらを忘却させ、生じた歪みの適正な評価がなおざりにされてきた。

一般に、安定な生態系は動的平衡状態にあるとされ、耐性や回復力と言った自己回復機能(レジリアンス)を持っている。同時に、生態系の構成・構造・機能は大きく変動し、画一的な定常状態や平衡点に達することが無い自然変動性を有しており、長期の観察による重要な進化的環境因子の把握が肝要となる。さらに、レジリアンスの臨界点あるいは閾値を超えると、異なる状態に移行してしまうレジームシフトを引き起こす。レジームシフトを引き起こすリスクや、生態系サービスの劣化に至るリスクを管理する「リスクマネジメント」にはこれらの視点を踏まえ、未確定な結果においても自然システムと社会システムの相互依存を念頭に持続可能性を模索する順応的管理が重要になる。

進行する気候変動下では、サンゴの種や生息地による撹乱要因への感受性の違いを念頭に、群集の遷移を捉えるきめ細かなモニタリングを行い、被害の状況に応じた保護区の設定やサンゴの養殖などを組み合わせた保全利用計画を実施し、結果を常にフィードバックさせる順応的対応が求められている。このために多様性をそれぞれの部分として理解することは重要だが、「全体は部分の総和に勝る」ことを忘れずに、複雑に絡み合うネットワーク全体を意識することが肝要である。このような視点でサンゴ礁保全に取り組むことは、地球環境保全への取り組を身近にしてくれるのではないだろうか。

抄録全体を表示

-

ベルリンのクラブシーンを巡る動向

池田 真利子

セッションID: 717

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

音楽と都市の関係性は,意外にも深い.音楽に関わらず,芸術・文化全般はヨーロッパ都市においてパトロンやブルジョアの庇護下で発展し,19世紀に市民階級により消費されるに至るまで,舞台の上で演じられるものであった.音楽は祭典では感動を演出する装置として機能し,戦争ではプロパガンダとして機能し得る側面をもつ(岡田 2010).他方で,現代音楽に目を向けると,一部の音楽は若者文化や抵抗文化,マイノリティ文化と密接結びつき,独自の発達を遂げてきた.その多くは,それらを生み出した社会集団的特性や音の性質・装置等の都合上においても,舞台や祭典ではなく,ストリートや工場,廃墟を嗜好する.ドイツは言わずと知れたクラシック大国であるが,同時にレイヴ文化やエレクトロ音楽でも知られる国である.その首都,ベルリンでは,1990年代にテクノ文化Technokulturが醸成された.この文化は,一部は占拠運動として育まれ,その舞台となった場所は工場や旧ユダヤ系資本百貨店地下金庫,あるいは賃貸住宅地内の地下倉庫等であった.この時期に設立されたテクノクラブは,テンポラリーユースとして合法化されたものもあれば,移転し,現在でも運営を継続するものもある(Ikeda 2018).こうした1990年代初頭に設立されたテクノクラブの多くは,ベルリンにおけるアンダーグランド文化の代名詞となり,エレクトロ音楽の生産の場(あるいは生産に近い場)として機能を維持してきた.ベルリンにはクラブが300件程あり,その多くはインナーシティに位置する.また,クラブ全体の67%がエレクトロ音楽を扱う空間である(現地調査に基づく).こうしたテクノクラブを例とするベルリンのアンダーグラウンド文化は,経済利潤を市へもたらすものと認識されて以降,重要な消費の場へと変化を遂げてきた.その1つ目の転換点となったのが,メディアシュプレー計画に代表される創造産業振興政策である.これは,河川沿いにメディア・音楽産業を誘致する大規模再開発であり,ユニバーサル等の大手音楽産業が集められた.同計画は結果的にテンポラリーユースにより存続を継続していたクラブシーンの一部を追い出すこととなった.しかし,その過程において,クラブの経営形態は多様化し,より高度に専門化(あるいは資本化)したクラブも出現した.第2の転換点が,市全体の観光産業部門の成長である.2011年以降,観光客数は右肩上がりの成長をみせ,観光産業が重要性を増すなか,市は国際的なビジット・ベルリンキャンペーンにおいて,クラブやエレクトロ音楽を,同市を代表する観光資源として積極的に紹介するようになった.すなわち,2010年代前半には消費の場としてのクラブの側面が,社会・学術的課題において重要性をもった.しかし,音楽共有プラットフォーム提供会社SoundCloud設立以降の音楽関連企業スタートアップブームの中,クラブは再度,音楽の生産の場としての役割を担いつつある.クラブのなかには,レコードレーベルをもつ事業体もあり,エレクトロ音楽に限らず,クラブは生産・消費双方の役割を担う場である.今後は音楽産業に占める生産の場としてのクラブの役割に関する一層の研究が求められよう.

抄録全体を表示

-

渋谷 鎮明

セッションID: 828

発行日: 2018年

公開日: 2018/12/01

会議録・要旨集

フリー

本報告は、現代韓国社会において、以前は「迷信」とされた風水地理思想が、どのように評価され受容されているかについて探究するものである。ここでは、その一環として、韓国の「美しい林全国大会」における「村の林」の評価と、そこに登場する風水思想の論理について探究することで、この点を考察したい。上記の「大会」は、山林庁も関わっていることから、韓国における、ある種の環境政策とも言えるだろう。その中で一部風水的な説明がなされる、村々で維持されてきた「村の林」の顕彰が行われ、その後林が実際に保全・整備される例もある。ここでの風水地理思想の扱いは、警戒すべき「迷信」というよりは、一種の「伝承」あるいは「民俗」の範疇に入りつつあるように思われる。

抄録全体を表示